韩荣:用视觉叙事方法向社会创新传播中国故事

2022-12-03

韩荣,设计学博士后,江苏大学艺术学院院長,教授,硕士生导师,长期致力于传统文化衍生传播、空间视觉信息设计研究。主持国家社科基金项目2项、教育部人文社科项目1项,出版专著4部,江苏省哲学社会科学优秀成果奖2项,发表论文40余篇;主持并参与教育部产学合作协同育人项目4项、江苏省高等教育教改研究课题1项;主持江苏省在线开放课程(省级一流本科课程)1门、主编和参编共计4部教材,其中一部为江苏省级重点建设教材。指导学生在国家级学科竞赛、行业竞赛中获奖30余项;指导毕业设计获江苏省优秀毕业设计团队荣誉称号;指导国家级、省级大创项目、大学生科研立项10项。荣获 “江苏设计贡献奖”杰出团队负责人、江苏大学“文化创意设计与应用研究”三全育人导师团队负责人、江苏大学优秀教师等称号。担任三类教育部认可国家级学科竞赛终评评委、江苏省学校美育教学指导委员会委员、江苏省工业设计学会常务理事等。

《设计》:请您简单介绍一下江苏大学艺术学院的基本情况及学院在视觉传达设计专业领域内教学特色。

韩荣:江苏大学是2001年8月经教育部批准,由原江苏理工大学、镇江医学院、镇江师范专科学校合并组建的重点综合性大学,是江苏省人民政府和教育部、农业农村部共建高校,首批江苏省高水平大学建设高校,全国本科教学工作水平优秀高校,首批全国50所毕业生就业典型经验高校,全国创新创业典型经验高校,首批全国来华留学质量认证高校,全国“三全育人”综合改革试点高校。

江苏大学艺术学院是学校“三全育人”综合改革示范学院和党建“双创”标杆建设学院,近年来坚持以立德树人为根本,围绕江苏大学高水平有特色研究型大学建设要求,坚定不移服务国家战略和地方经济社会发展,走产学研教一体化道路,努力提高人才培养、教学科研、社会服务和文化传承与创新的能力和水平,提升办学治理能力,不断提高人才培养质量和社会服务能力。

学院现有教职工95人,高级职称以上近50人,博士20人,硕士46人;现有全日制在校学生1488人,其中本科生1101人,研究生387人。学院设有工业设计、产品设计、美术学(师范)、视觉传达设计、环境设计、数字媒体艺术、动画7个本科专业,其中产品设计专业、视觉传达设计专业是国家级一流本科专业建设点,4个专业获批校“三全育人”示范专业;拥有美术、艺术设计类硕士授权点及机械(工业设计工程)专业学位授权点。学院获批国家社科基金、教育部人文社科基金、江苏省社科基金和江苏艺术基金等近30余项;师生获专利达900余项,其中发明近50余项、实用新型200余项、外观专利500余项;指导学生获教育部学科竞赛奖项共计1000余项。

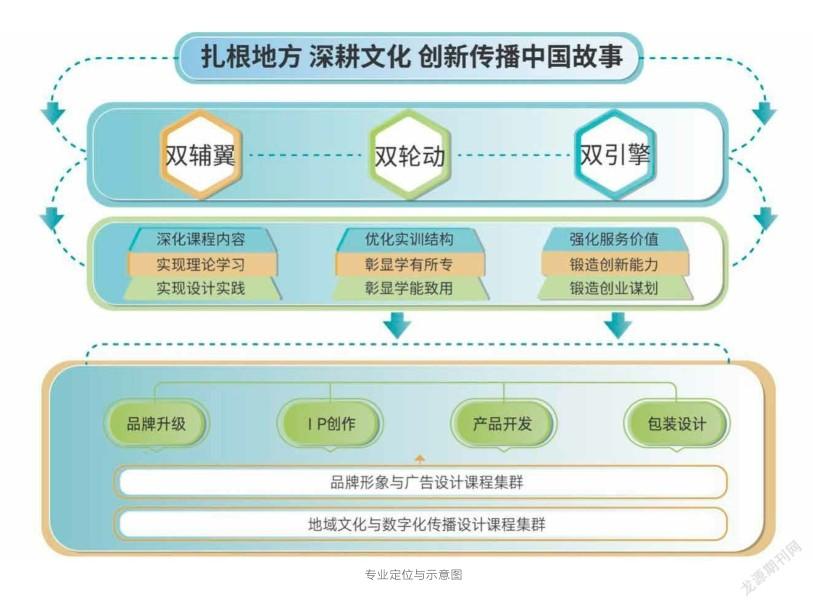

江苏大学艺术学院视觉传达设计专业始终立足于长三角地区旅游产业与创意产业集聚性特色,依托江苏大学的学科优势,以“扎根地方,深耕文化,创新传播中国故事”为专业特色,培养满足文化创意全产业链发展需求、兼具艺科思维和国际视野的一流复合型设计人才。

《设计》:江苏大学艺术学院视觉传达设计学科的发展优势是什么?存在哪些方面的劣势?

韩荣:江苏大学艺术学院视觉传达设计专业通过重构变革课程集群、多维贯穿项目实战,以职业精神、科学方法、艺术路径联动,打造视觉语言的传播阵地,创新解读中国故事中的当代价值。

一是深化课程内容,实现理论学习和设计实践双辅翼。在教学中贯穿“真课题、实案例”,通过专业赛事和创新项目,锤炼学生解决实际问题的能力;

二是优化实训结构,彰显学有所专和学能致用的双轮动。基于文旅产业热点问题的课程集群培养学生品牌升级、IP创作、产品开发和包装设计能力,与创意产业需求无缝对接;

三是强化服务价值,锻造创新能力与创业谋划的双引擎。多门课程“产业导师进课堂、实践环节到一线”,与多家本地或周边单位合作,以学促产、以产馈学,形成具有文创产业创新共同体。

《设计》:江苏大学艺术学院视觉传达设计专业与其他学科的交叉与协同体现在哪些方面?

韩荣:江苏大学艺术学院视觉传达设计专业将“立德树人”作为中心环节,聚焦“三全育人”,实现“育人与育心”“人才与英才”共铸,多元师资汇入,教学资源配置,专业改革持续不断与时俱进。先后出版9部专业教材(《广告设计与策划》《设计心理学》《二维设计基础》等),通过国际化团队、校内外团队、师生团队,分类型、分层次推进本专业运筹设策。

首先,推进跨学科高水平教学团队建设。通过学校人才引智,形成强协作、高绩效、持续发力的专业教学团队。现有专任教师12人,其中副高级以上7人、博士学位6人、硕士生导师6人、6个月以上海外学习经历6人,研究领域覆盖视觉传达、环境设计、数字媒体设计等多个领域,构建省级一流本科课程授课团队1个、省级设计贡献奖杰出团队1个、主要参与国家一流本科课程教学建设团队2个。

其次,强化多学科国际化师资团队建设。本专业引进长期合作国际兼职教授、行业导师26人,团队研究领域覆盖新城乡规划、数字多媒体、艺术教育等。其中,引入3名外籍专家与本专业6名具有海外教育背景的教师实现专业课程的双语双师模式,其中1名为国家高层次人才“QR”计划专家,共同完成了江苏省外国专家工作室委托的乡村社区服务中心项目3项,并以优异成绩通过了工作室的审核与验收。

第三,拓展多学科多专业交叉协同作业。艺术学院视觉传达设计专业充分发挥创新教学实践平台、教学示范基地、虚拟仿真实验室等资源的综合作用。与校内多个专业,校外多个基地、相关企业长期合作,在课程教学、学科竞赛、毕业设计、跨学科工作坊中通过实践转化涌现出大批优秀作品,多次荣获国家A类学科竞赛一等奖,江苏省优秀毕业设计团队等荣誉。

《设计》:“产、学、研”结合方面有怎样的属地特色?毕业设计如何与办学特色相结合?

韩荣:本专业面向江南地区文化生态特征,围绕“生产、生活、生态”设计主题,紧扣融媒语境下视觉传达设计向多个领域长入态势,追求作品的在地性、商品化、艺术价值,打造創意传播中国故事阵地。满足所在城市及周边区域对思想引领、设计服务、信息辐射的综合需求,实现以共享为目标,合作促双赢。在属地特色的打造过程中,将毕业设计与服务社会紧密关联,以促进地方文化经济发展。依托江南地区博物馆、民艺馆、行业协会各类单位合作建立协同互为的格局,加大校外名师进校园比例,树立学生使命意识,培养同社会需要对接的能力,超过70%以上毕业设计作品拥有版权证明,半数以上实现版权作品产业转化,完成多家企事业的委托设计项目90余项。

江苏大学是国内最早设立农机专业,系统开展农机教育的高校,在百年办学过程中形成了“工中有农,以工支农”的鲜明办学特色和独特的文化情怀。视觉传达专业在此基础上,立足新乡村建设快速发展现状,发挥学校农业工程学科集群优势,围绕“生产、生活、生态”设计专题,探讨城乡“人-环境-文化”生态关系,以可持续发展为主题构建探索型、应用型毕业设计选题,毕业设计选题中超过50%“涉农”,本科生通过跨学科工作坊实现多项成果落地。

《设计》:您认为现在的学生有哪些富有时代特色的特点?贵学院围绕学生展开的“教”与“学”有哪些具有时代特点的变化?

韩荣:现在的学生处于万物互联时代,获取资源的方法多、途径多,思想更加成熟、个性更加突出、能力更加全面,对教育目标、教育方式的要求也更高。

首先,在“教”与“学”中,突出高起点创新人才培养。助力学生将学业规划与职业规划一体化,丰富本专业青年人才培养支持体系,在学校原有菁英学院、卓越学院选拔基础上,通过学院“艺苑曙华”人才选拔机制增加视觉传达设计专业学生人数。教学形式上明确团队意识下的师生协同,强化本专业学生的思辨能力和未来意识;师资方面计划培育,有目标引进,聘请了相关产业教授4名,参与更多的教学演练,提高学生综合实践能力。

其次,在“教”与“学”中,聚焦高层次教学资源整合。面向时代发展需求,集合线上课程、混合式课程、社会实践等一批优秀教学案例,加强课程体系信息化,扩大双语示范课、专业课程云平台、自主学习交互平台、远程教学等高质量课程体系的研发。目前获批国家级、省级以上教学成果奖2项;利用已有外教资源,增加国际师资教学融入,联合出版专业所需双语精品教材2部;教学资源建设与改革方面出版国家级、省级规划教材2部。

再次,在“教”与“学”中,坚持高品质服务能力锻造。参照江苏“壮企强企”的十四五规划发展战略,加强艺科融合,打造多元艺科智库,凸显本专业的品牌效应。紧扣国际、国家及地方新技术、新业态要求,参与公益性、社会性服务,向大众传播中国故事中的中国文化、中国青年。依托合作项目继续创造孵化机会,帮扶转型企业,提升视觉传达设计专业的社会贡献值。

顺应时代,激流勇进。艺术学院视觉传达专业以新文科“教育理念之新”为目标,以“三全育人”为导向,将所在学校学科优势转化为本专业课程优势,推行人才培养创新体系,提升社会服务能力。坚持打造核心特色,集聚本土优势资源,助力地方产业发展,进一步凝练发展方向,在创新传播中国故事形式方面形成了更大效益和影响。

《设计》:今年毕业设计的大主题是什么?希望给学生和社会带来什么样的思考?毕业设计的线上和线下展示对毕业设计成果的要求有何侧重?是否有助于设计成果渗入社会层面?

韩荣:今年毕业设计的大主题主要围绕创新传播中国故事展开更加深入的研究与表达,涌现了出了一批关注社会问题、弘扬中华传统文化的毕业设计作品,此外也有跨专业的联合毕业设计去跨界协同,诠释整体思维的表达及设计实施。

如何用视觉叙事方法向社会创新传播中国故事是本次毕业设计希望学生及社会进行的双向思考。视觉传达的设计传播也不局限于传统的表达形式,百分之七十以上的学生借助多元视角通过不同的传播媒介增强受众参与度和体验感。今年我院毕业设计还是坚持线上线下同时展出,学生们在毕业设计中兼顾了线上和线下展陈的需求。其中线下毕业设计展选在了西津渡历史文化街区,那里是市民聚集的开放性场所,也是对毕业设计向社会公众传播的有效检验。在展出期间,近二十家新闻媒体对展览进行专项报道,数千名市民积极参与其中,市区相关企业对聚焦地方文化视觉输出的设计作品表现出浓厚的兴趣,正在进行后续的转换中。总之,今年视觉传达毕业设计的学术性和服务性都有一些新突破,在创新传播中国故事维度上有了更强的针对性和研究性,也充分发挥了学生以及指导教师团队的能动性,很好呈现了我院师生的教学研究成果。

汪满田非遗鱼灯系列插画设计WANG MANTIAN FISH LANTERN SERIES - INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE OF ILLUSTRATION DESIGN

本项作品以汪满田鱼灯为创作主题,延伸出三个主题:“匠心”“祈福”“民俗”。

《匠心》代表歙县汪满田村村民传承下来的鱼灯制作技艺,画面中的手艺人是传承鱼灯技艺的重要条件,其他画面元素也都与鱼灯技艺的过程相关,例如制作所需要的宣纸,竹子和颜料。

《祈福》源于汪满田鱼灯的舞灯活动,鱼灯舞本身就是祭祀的一种形式,村民借此希望神明保佑村庄一年四季平平安安,风调雨顺,画面中的女孩在鱼灯舞鹭中默默祈祷,鱼灯幻化的鲤鱼围绕着汪氏宗祠,冷暖对比的色调,构成一个美好且充满希望的夜晚。

《民俗》画面中身穿汉服的女孩代表被鱼灯吸引来的年轻人,年轻代表更多的活力和可能性,如今汪满田鱼头部分也是青年一代,暗示汪满田鱼灯未来的传承与发展因为年轻血液的加入而变得更好。

院 校:江苏大学艺术学院

设 计 者:田玉莹

指导老师:张力丽

指导老师评语:非物质文化遗产与旅游要素结合,既是保护和发展非遗的一种路径,也是促进旅游地形象再塑与传播的一种方式。该项设计从系列插图设计入手,对安徽汪满田村的非遗鱼灯进行多重场景的展示,并在此基础上思考和尝试如何将图像与节令性产品进行结合,将地方性知识、信息与现代性元素进行链接,以生成新的文化与旅游产品的方式来创新发展非遗旅游商品。该作品目前荣获NCDA数字艺术设计大赛省赛一等奖。

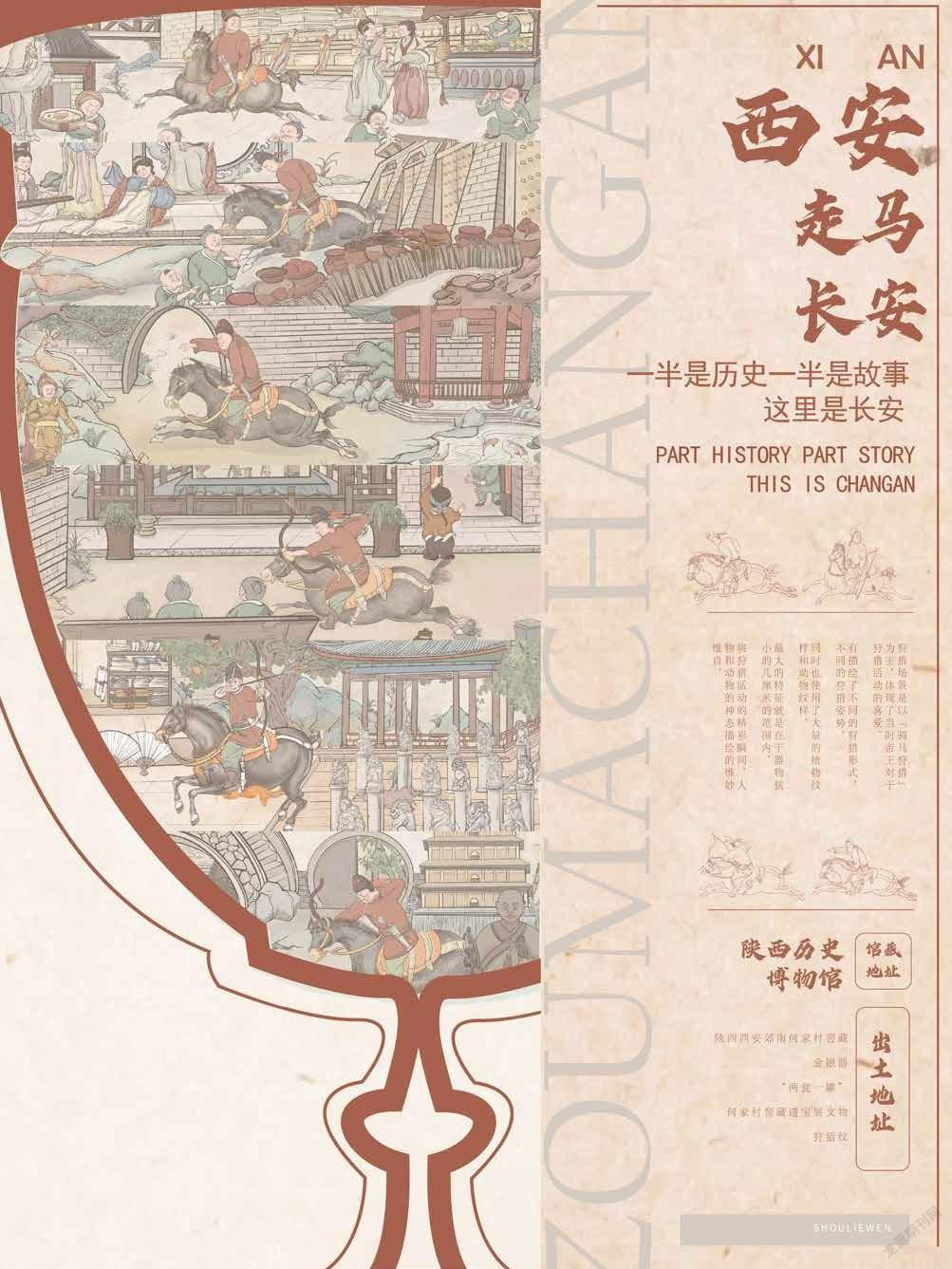

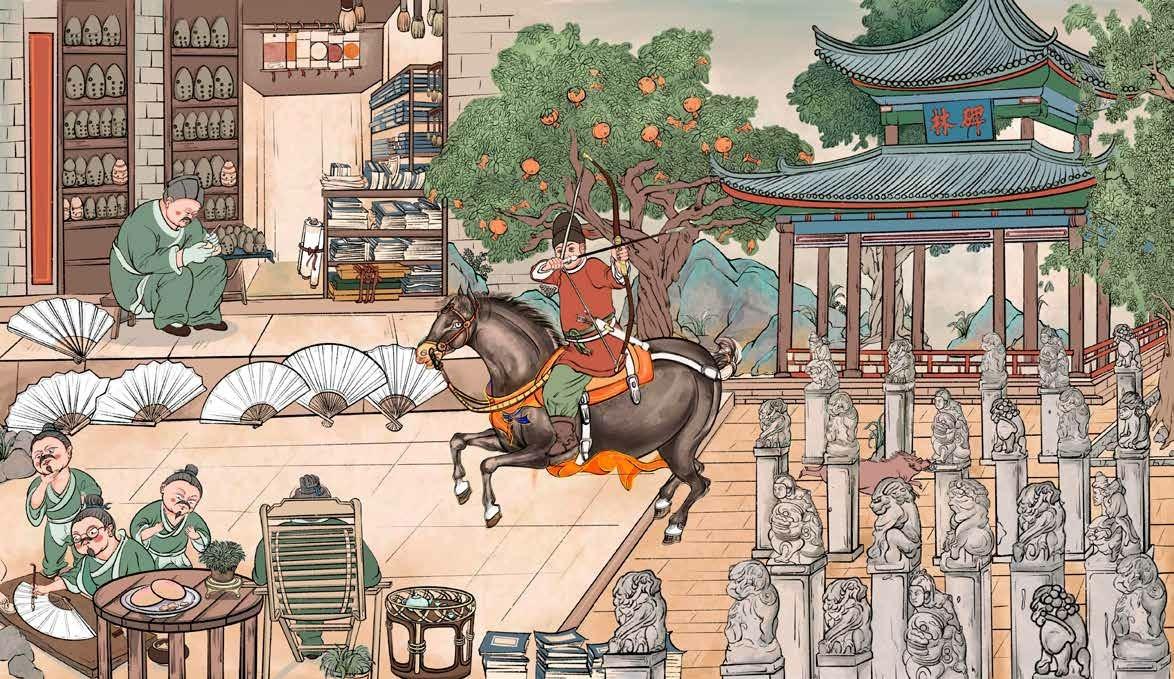

《走马长安》——唐代金银器狩猎纹在西安文旅宣传设计中的运用THE APPLICATION OF HUNTING PATTERNS ON GOLD AND SILVERWARE IN THE TANG DYNASTY IN THE DESIGN OF CULTURAL TOURISM IN XIAN

《走马长安》以陕西历史博物馆馆藏文物——何家村狩猎纹银高足杯为线索,探究唐代金银饮食器具上的人物纹样动势及造型,并提取了这些狩猎者的造型及动势——“骑马回首观察”“持箭追击”“拉弓射箭正向捕射”“转身捕射”“拉弓射箭侧身捕射”“正面追捕”等,在此基础上进行视觉元素的设计转化再提取设计,与西安12个地方标志性旅游景点如大唐不夜城、大雁塔、小雁塔、大唐西市等进行结合,进行场景插画绘制。后又将人物形象应用于像走马灯、旅游门票、团扇等具有纪念意义的文创产品的衍生应用中,传承与创新文化遗产,将文化遗产活化利用,拓宽地方文旅宣传路径,吸引更多的人前去参观展览,让文物也“出圈”。

院 校:江苏大学艺术学院

设 计 者:陈小桐

指导老师:张力丽

指导老师评语:现代博物馆的社会职能具有复合性特點,“旅游、教育”与“收藏、研究、展示”职能的并重使得博物馆资源的整合与效能提升是目前博物馆发展所面临的重要命题。该项设计尝试着从博物馆藏品资源出发,通过激活陕西历史博物馆的一件唐代高足银杯的图像密码,把其植入地方旅游活动的多个环节,将“藏品资源”转化成“旅游资源”。以新颖的视角和途径宣传西安、吸引游客,满足大众多样化、个性化以及优质化的文化需要。该作品目前斩获NCDA数字艺术设计大赛国赛一等奖。

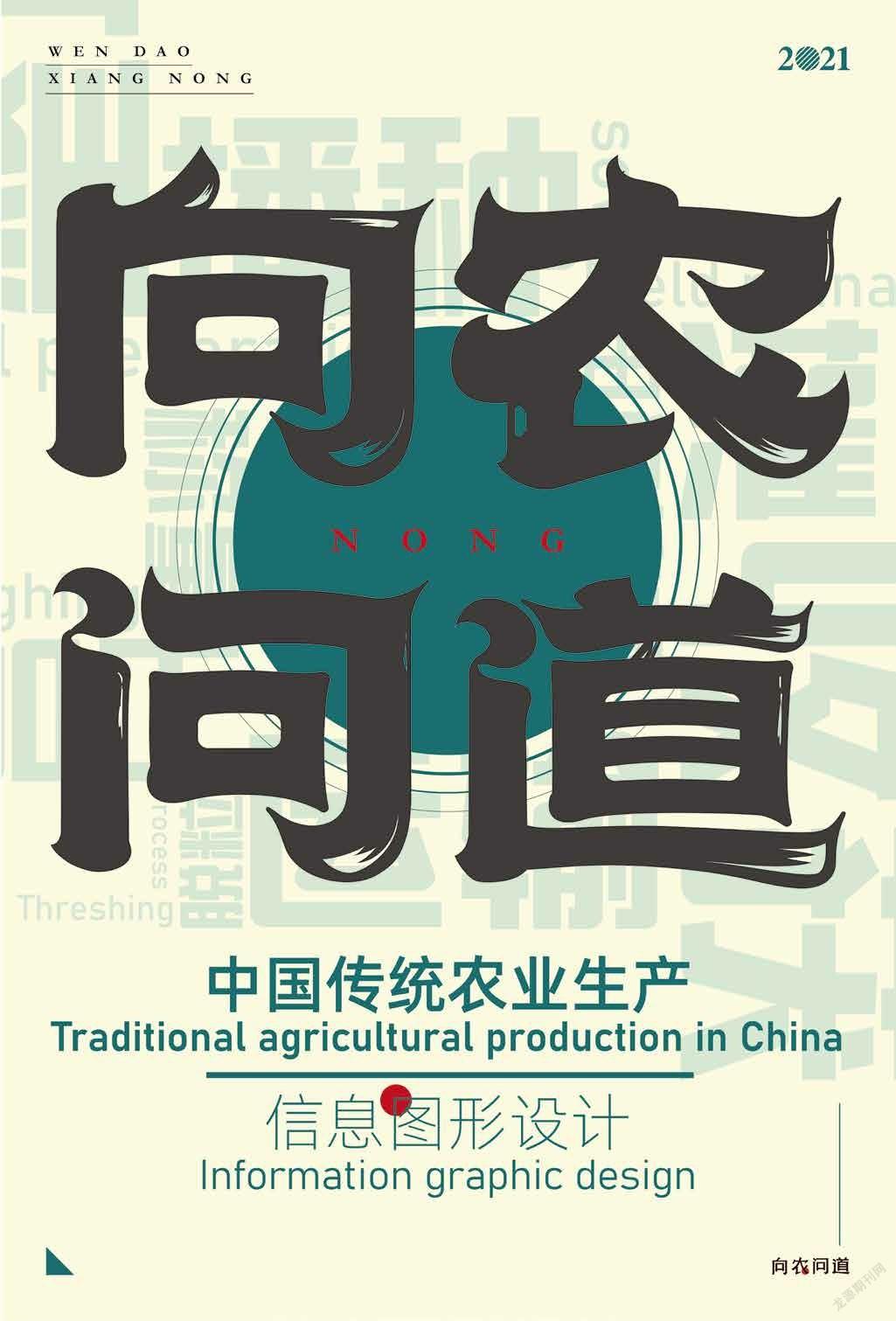

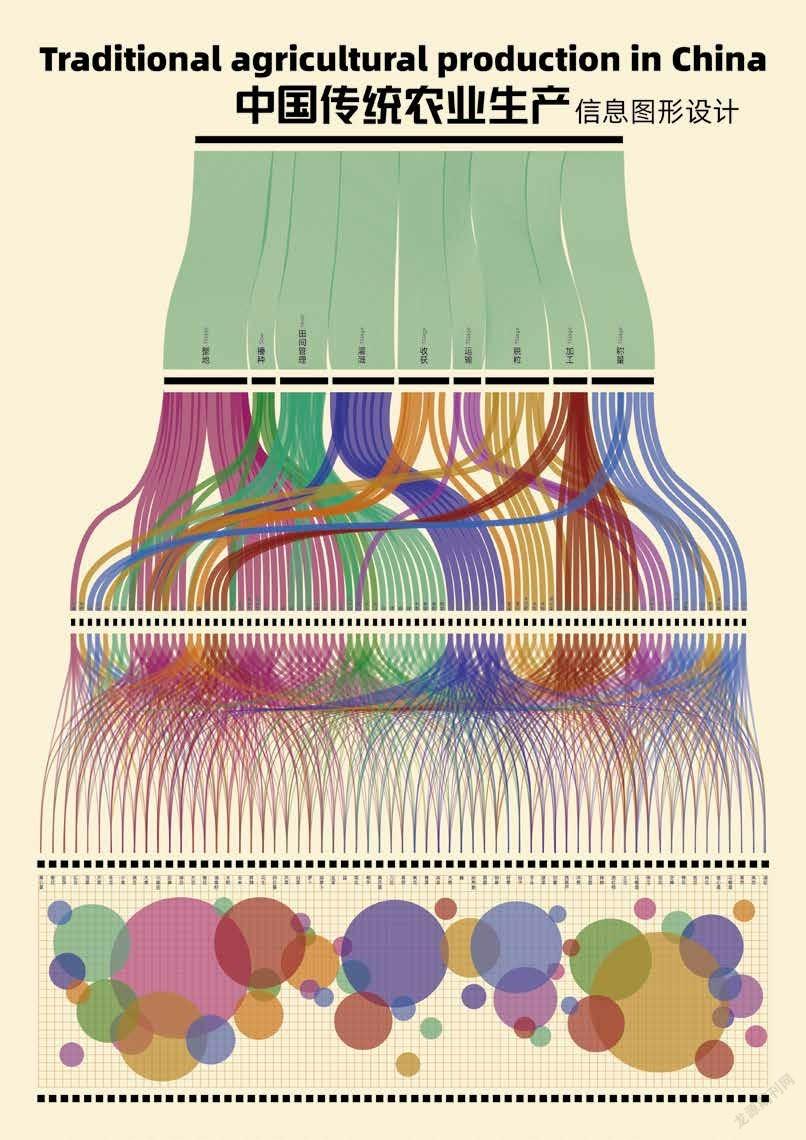

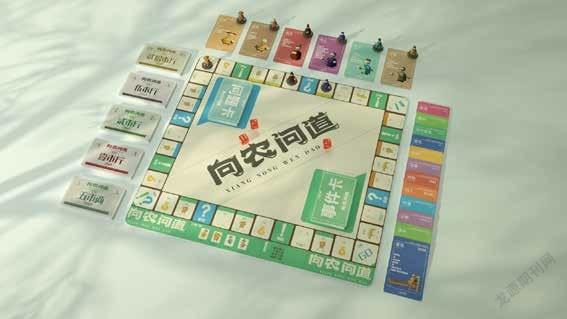

向农问道——中国传统农业生产信息图形设计INFOGRAPHIC DESIGN OF CHINESE TRADITIONAL AGRICULTURAL PRODUCTION

整个作品以“农”为设计方向横向展开,选取中国传统农业生产九大步骤(整地、播种、田间管理、灌溉、收获、运输、脱粒、加工、称量)为设计重点纵向深入对作品进行设计创作。主图从中国传统农业生产为出发点,进而大致分为九大步骤,然后针对九个不同的类别,对器具的主要用途进行总结分类。在信息图解图上,针对九大步骤进行组合搭配与再设计,呈现四张画面,融入学堂、集市等的其他相关环节的区块设计,力求为观者呈现出丰富而科学信息的同时也使画面极具设计美感。本次的设计不同于传统平面的展示方式,而是采用三维建模软件配合平面设计软件进行的多维化设计,使观者从多个维度进行知识的汲取;更采取了静态与动态相辅相成的设计方式,静态和动态的结合使画面更鲜活,静中有料,动中有律;而且不止于线上的设计,我们还加入了线下互动设计的探究和方案。交互App形式的知识获取,让观者能直接体会中国传统农业生产的过程以及探究自己感兴趣的器具或者作物。而科普游戏的制作与实施,给予体验者一个真正能够摸到的设计,在保证游戏的趣味性下让观者在轻松愉悦的感官刺激下“玩”着学到中国传统农业生产相关知识。

院 校:江苏大学艺术学院

设 计 者:贾高飞 黄政祺

指导老师:朱 喆 戴 虹

指导老师评语:《向农问道——中国传统农业生产信息图形设计》聚焦中国现代化进程中,传统农耕文化服务于现代化的重要功能。从信息表达、动态交互、线下游戏、周边衍生等多个角度综合表达传统农业生产的特质,旨在展现融合了文化、技术、图像、艺术、趣味的农耕文化。该作品目前斩获中国大学生计算机设计大赛一等奖,泛珠三角大学生计算机设计大赛二等奖、最佳创新奖,江苏省大学生网络文化节二等奖、站酷大设计奖校园赛道优秀奖、古田路9号首页推荐等多个奖项。

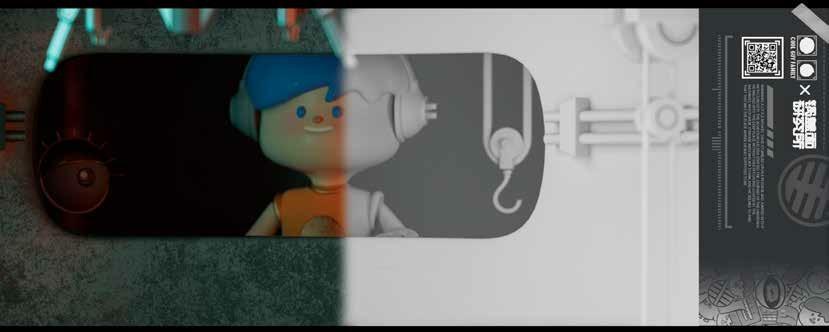

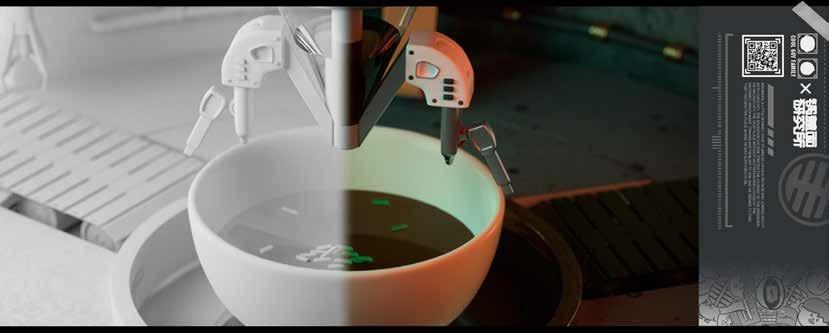

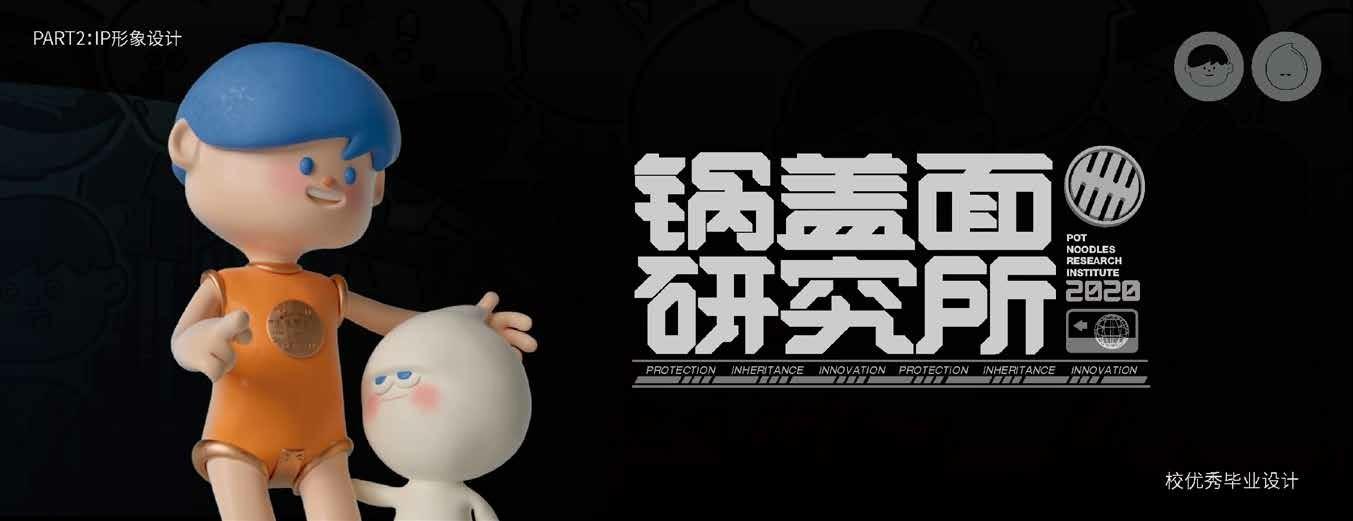

新媒体视阈下地域饮食文化的视觉传播研究——锅盖面研究所三维短片及周边设计THE DESIGN OF 3D SHORT FILM AND SURROUNDINGS FOR ZHENJIANG POT COVER NOODLES INSTITUTE

地域特色餐饮成为餐饮日渐火爆的主体,随之应运而生的各种地域餐饮设计也是铺天盖地袭来,本选题聚焦于在新媒体视阈下去传播地域的传统饮食文化,而非单纯地嫁接于快销的商业模式,因此以镇江锅盖面为研究对象,通过科幻机械化加工的场景,传统和现代的融合制作了三维宣传短片。亦通过IP形象开发潮玩和周边产品,使得锅盖面文化符号以一种新的形象和方式传播,这也是对这项民俗饮食得到更广泛传播和传承的有效途径。

院 校:江蘇大学艺术学院

设 计 者:闵 昶

指导老师:朱 喆

指导老师评语:民以食为天,生活中的事件的视听化呈现可见视觉传达设计中的烟火气。《锅盖面研究所》聚焦镇江三怪中的锅盖面,用科技感场景与传统美食相结合,是对新媒体传播语境下视觉传播的一种尝试性探索,此外衍生部分从三维回到二维共通输出,在一定程度上满足线下传播需求。该作品目前斩获NCDA数字艺术大赛江苏赛区二等奖。

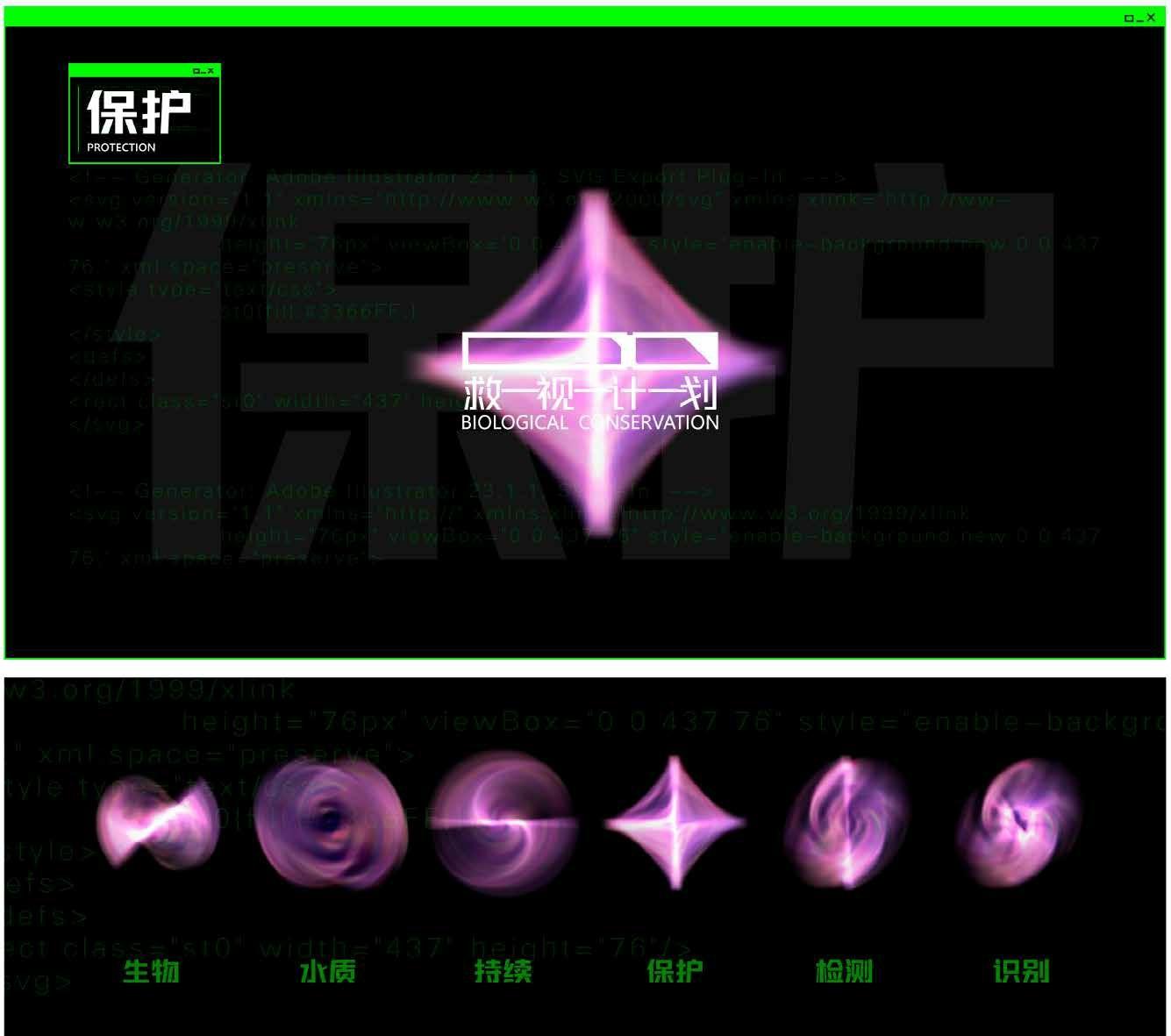

救视计划BIOLOGICAL CONSERVATION

《救视计划》是基于长江水生生物多样性视角的,以期唤起公众保护我们母亲河长江意识的视觉设计作品。本选题不局限于传统的生态环境保护视角,将长江水生生物多样性的复杂信息和数据梳理后,结合认知心理学对受众进行研究,同时结合专家意见和专业文献搭建信息的逻辑架构,再结合不同媒介信息内容的搭建和视觉表现,从而满足人们理解和使用信息的需要。

从长江常见微生物优势种:浮游植物、浮游动物、底栖动物的信息呈现出发,对长江流域五大区域进行生物多样性的分区信息展示与分析,同时解析影响长江流域水生生物多样性的主要压力因素:气候变化、河流(湖)连通性改变和水库调节、土地利用类型的改变和岸线开发、污染排放、物种入侵及资源利用等六大因素和危机。

在最终视觉表达中,主视觉以视窗为载体,探讨了各种视窗下的延展与呈现,包括视觉系统、信息可视化、字体设计、动态海报、交互网页、宣传视频、衍生设计。在保护长江流域生态环境的热点议题下,用多样性的手段通过更快捷的网络媒介去呈现给公众,让其更具社会效应和传播效用。

院 校:江苏大学艺术学院

设 计 者:黄政祺 贾高飞

指导老师:朱 喆

指导老师评语:《救视计划》聚焦陆地生物多样性保护中的长江,在救与视,科学问题和社会问题中探索;是否可能改变参与模式,从而引导公众公益类信息数据可视化传播效用的关注、认识及解读。化的关注、认知及解读。该作品目前斩获NewOne Awards视觉传达毕设入围奖、站酷大设计奖校园赛道优秀奖等奖项。

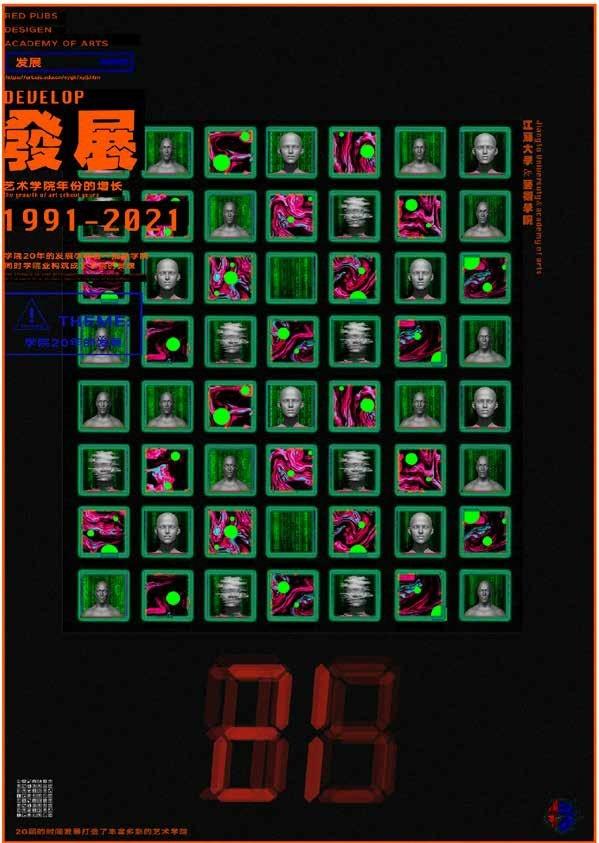

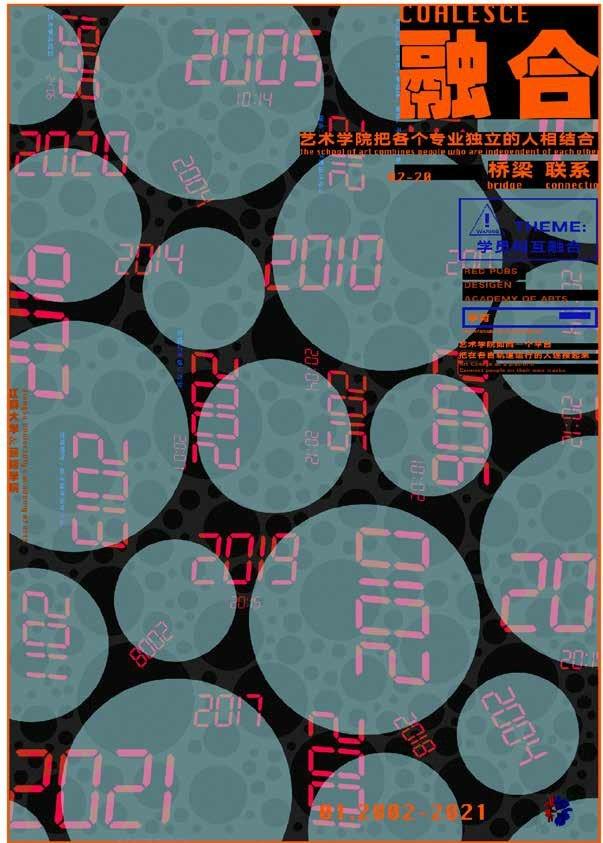

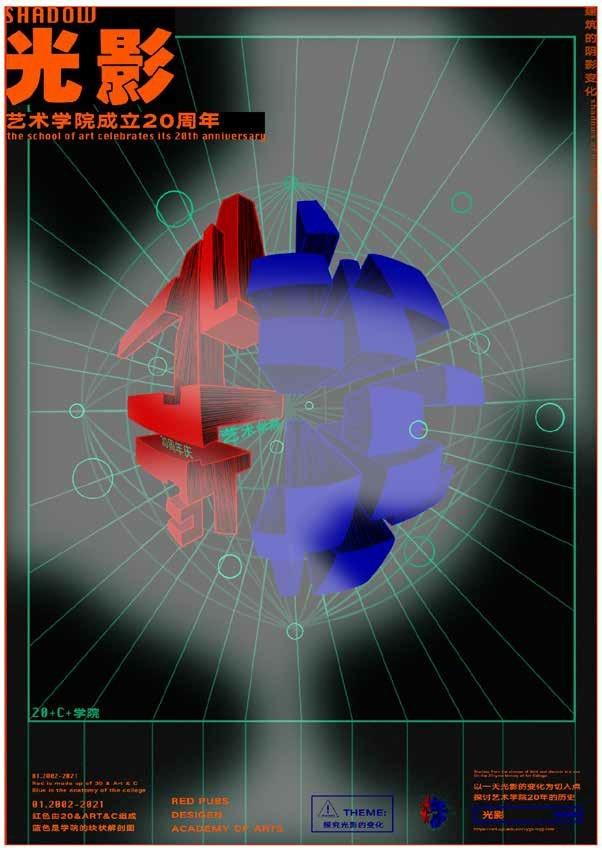

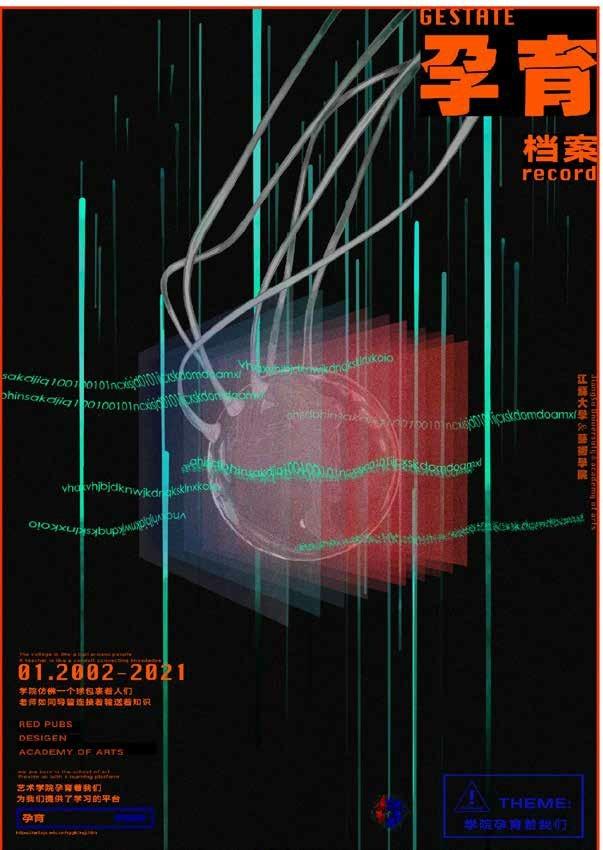

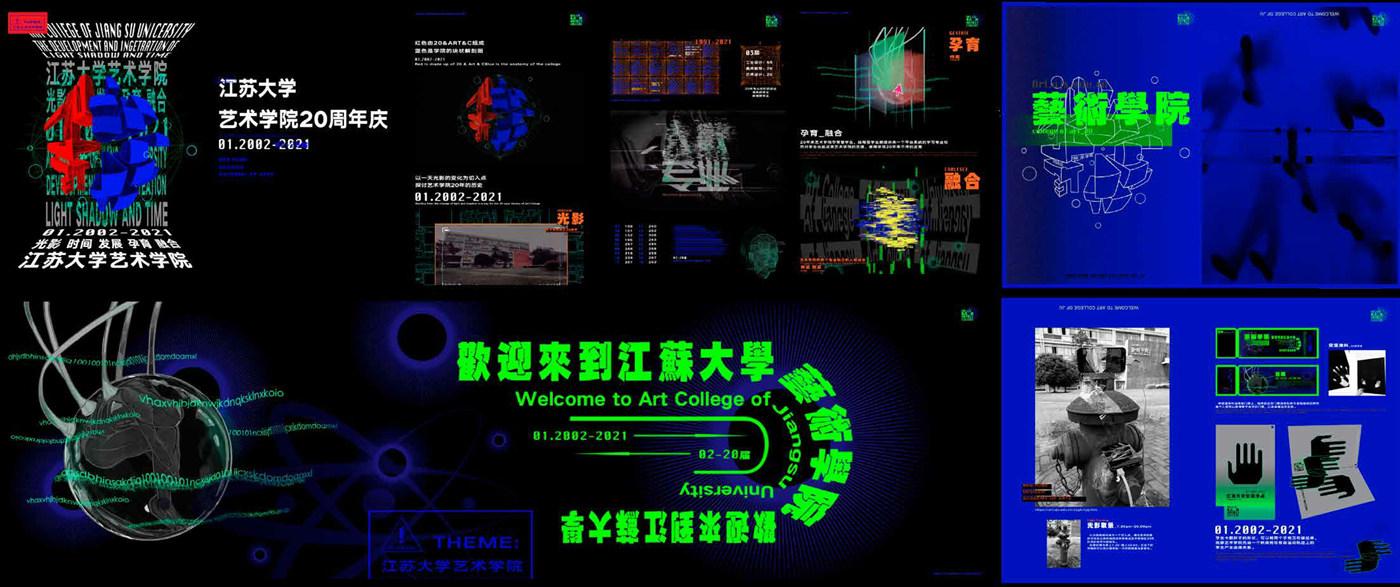

新视界—艺术学院20周年交互装置与视觉展示设计THE 20 ANNIVERSARY OF INTERACTIVE DEVICE AND VISION DISPLAY DESIGN OF ART COLLEGE UJS.

作品以新媒体交互装置的形态呈现,由亚克力及软镜子构建成一个长方形空间,因其软镜子的特性,折射不同的光影线条空间维度,涉析每个专业独特的内里情绪空间,且承载着动画(整个动画通过光影的变化、每届总人数的变化、专业新增、专业作品以及艺术学院孕育着我们的同时我们也成为艺术学院的魂为切入点去探讨江苏大学艺术学院20周年庆),开头以一天光影的变化为切入点,探讨艺术学院20年的历史,20年来艺术学院孕育着学生,给每届学生都提供一个平台,系统的学习专业知识的同时学生也组成了艺术学院的灵魂,使得学院20年来不停的发展,这一轮回组成了孕育_融合的特质。同时也充当了一座桥梁,把各个专业独立的人结合起来,形成了一个属于艺术学院自己的小世界,同时20年来来往往的学生使得它有了自己的独特灵魂,正是这样的相辅相成,它随着20年来的发展形成了自己独特的新视界。

院 校:江苏大学艺术学院

设 计 者:陈文豪

指导老师:戴 虹

指导老师评语:《新视界—艺术学院 20 周年交互装置与视觉展示设计》的初衷是为了宣传江大艺术学院建院20周年,作品内容以新媒体交互装置的形式呈现,并最终产出海报作品、交互装置视频作品等。其作品的内容是通过光影线条的空间变化来解析每个专业独特的内力情绪空间。该作品目前斩获中国好创意大赛交互视频组国赛一等奖。

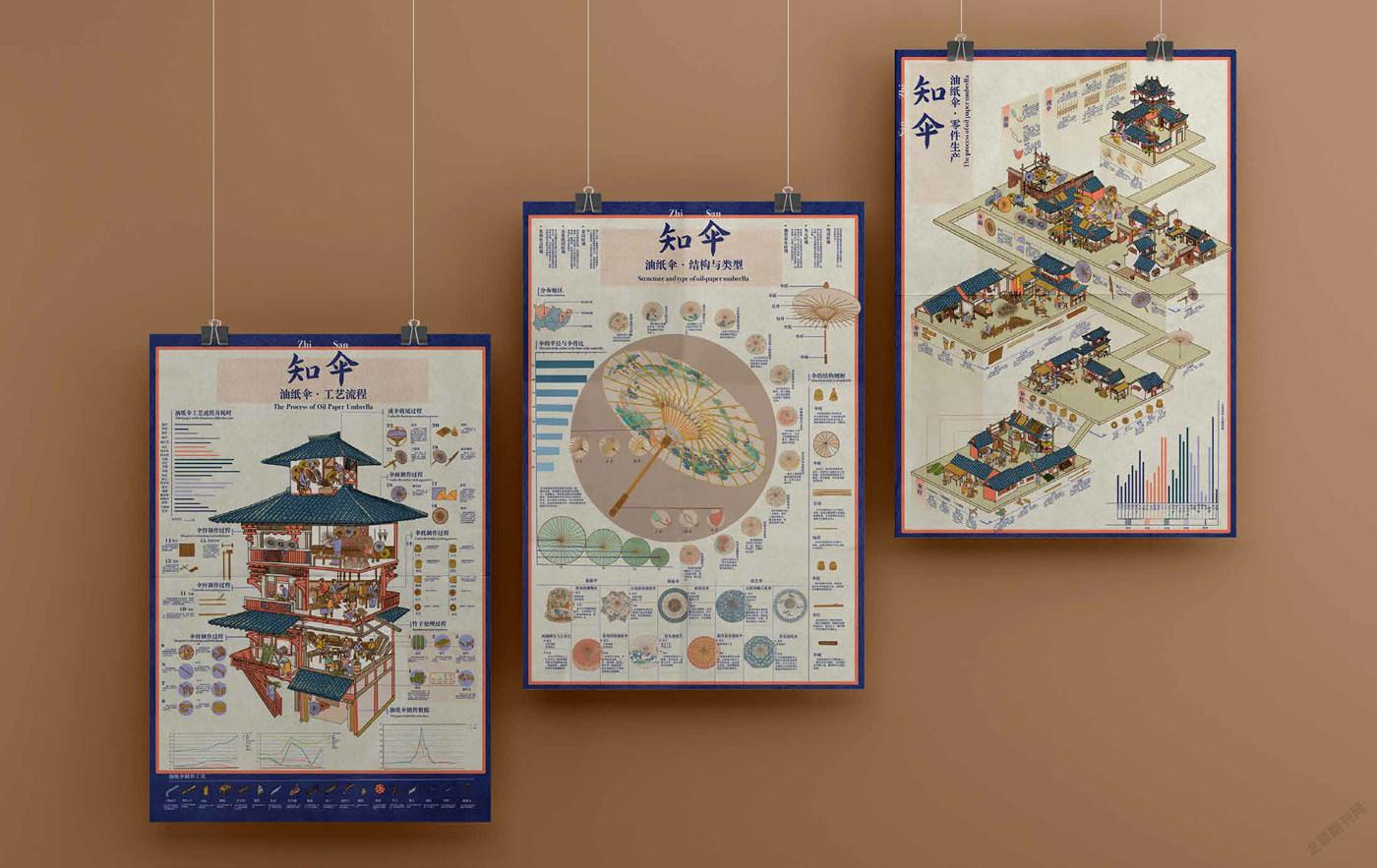

中国传统油纸伞工艺的信息图形设计INFOGRAPHIC DESIGN OF CHINESE TRADITIONAL OILPAPER UMBRELLA MANUFACTURING PROCESS

油纸伞是我国民间手工艺品的典型代表,目前还保留着完整的传统手工制伞技艺,在其工序复杂制伞过程中、材质考究、工艺精美,同时采用手工桐油、石板印刷、丝线满穿和晾晒烘烤等独特的制作方法。油纸伞同时又是科学性、实用性和艺术性的完美结合,具有悠久的历史价值、艺术价值和民俗文化价值。本次设计以中国传统油纸伞这一非物质文化遗产为出发点,在对中国传统油纸伞工艺进行详细分析的基础上,主要收集了油纸伞的历史变迁,油纸伞的制作工艺,油纸伞的类型与结构,油纸伞的伞面纹样工艺,以西湖绸伞为例的油纸伞地区特色,这几个方面的相关信息,进行信息提取并与相应的图形设计相结合,以实现信息视觉可视化,从而引领更多的人去了解与关注中国传统油纸伞的相关知识,从而促进油纸伞工艺的发展与传承。

院 校:江蘇大学艺术学院

设 计 者:李彬彬

指导老师:戴 虹

指导老师评语:《中国传统油纸伞工艺的信息图形设计》以中国传统油纸伞这一非物质文化遗产为出发点,对此进行数据收集、信息筛选,在此基础上生成信息图形海报以及周边产品展示,其目的是为了引领更多的人去了解与关注中国传统油纸伞技艺。该作品目前斩获中国好创意大赛视觉传达组国赛一等奖。