婚姻匹配理论及其实证应用新进展

2022-12-03程时雄

程时雄

(湖北大学 商学院,湖北 武汉 430062)

2012年诺贝尔经济学奖授予了阿尔文·罗思和劳埃德·沙普利,以表彰两人在匹配理论中做的贡献。传统的微观经济理论强调价格是决定分散化市场(Decentralized markets)的稳定机制。但在集中化市场(Centralized markets)中,由于消费者和产品都具有异质性,此时价格机制并不再有效,从而产生了匹配理论。匹配理论在集中化市场中有着重要的应用价值。集中化市场的核心在于市场参与者不能够仅仅决定去选择谁,还要被对方选择。匹配理论开拓了微观经济领域一个分支,近年来在国内外研究中显得愈发重要,已经成为目前经济学研究中的热点问题之一。

如何在集中化市场中设计一个稳定的匹配机制呢?Gale 和Shapley 为解决大学生入学问题、婚姻匹配问题、寝室分配问题等提出的延迟接受匹配机制(G-S算法)奠定了匹配理论研究的起点。[1]以婚姻市场为例,延迟接受匹配机制认为:如果男性对女性都有一个偏好并进行序数排序,女性对男性也存在一个偏好并进行序数排序。在第一轮:先由男性对女性提出选择,女性在单身和接受男性之间选择,如果女性选择接受某一男性,她并不需要立刻做出接受的决定(可以延迟接受),但是该男性已经被选择,他并不能改变选择。第二轮:其他剩余的男性继续对所有女性做出选择,一旦有另外的男性对某一个已选择的女性进行求婚,如在该女性心中另外的男性排名靠前,她也可以接受另外的男性。这样重复进行,直到没有人不满意时为止。延迟匹配机制引起了众多学者的兴趣,随后,通过学者们的不断拓展,匹配理论得到了长足的发展。[2-6]对于不同种类的集中市场的研究,匹配理论运用越来越多,如学生择校、劳动力市场中的雇员选择、器官捐赠、寝室分配、职位和任务的分配、机场着陆槽选择、电磁频谱拍卖问题等。[7-12]

婚姻市场是匹配理论的最重要应用市场之一。婚姻市场中的匹配问题简单来说就是“谁与谁结婚”的问题。婚姻市场是一个典型的动态双边“一对一”匹配市场①其中“双边”指的是市场中的参与者始终只属于两个互不相交的集合之一。,婚姻市场一般只有有限的参与者。Becker的两篇论文为婚姻市场提供了一个微观经济理论研究框架,Becker的研究首先假定婚姻市场中的个人是充分理性的,并结合效用偏好理论来分析婚姻和家庭的决策,Becker 对婚姻问题中的结婚选择、离婚选择、生育率问题都进行了理论上的阐释,其中对婚姻市场中的同质性匹配(Assortative mating)、互补性、婚姻市场收益的计算与讨论等都为以后婚姻市场的研究奠定了理论基础。但是由于Becker的模型是假定婚姻市场中个体完全理性的,主要以理论分析为主,没有提出实证分析框架,因此并不适用该框架做实证分析,学术界在婚姻问题实证分析方面的研究始终停滞不前②对Becker的批评其中一点就是太过于理性。。[3-4]

在匹配理论的基础上研究婚姻市场问题并对其进行实证检验,是近年来微观经济理论的一个新的发展方向。随着Choo 和Siow 提出婚姻匹配模型之后,婚姻匹配理论的实证研究取得了很大的进展。[13]以往很多婚姻市场的研究都是基于Becker 的理论框架进行,但是这些研究一个主要问题就是忽视了对未婚者特征的描述。由于在婚姻市场中每个个体都具有异质性,因此与一般的商品市场不同,在婚姻市场中除了面临着选择问题,还要面临着被选择问题。婚姻市场的匹配机制对理解婚姻的稳定、婚姻的收益、谁与谁结婚、谁来抚养子女、女性在工作和闲暇之间怎么选择、婚姻的社会经济影响等有着重要的应用价值。近年来婚姻匹配理论取得了长足的发展,随着实证工具的丰富,婚姻市场的实证应用也越来越多。本文基于匹配理论重点阐释婚姻市场匹配模型的最新研究进展,并论述如何将这些匹配模型应用在实证研究中,对其做出相关综述和介绍。

一、几种具体形式的婚姻匹配实证应用模型

婚姻匹配模型自Gale 和Shapley 提出的延迟接受匹配机制以来研究进展十分迅速,已成为国内外婚姻问题研究的主流模型。[1]但早期大部分婚姻匹配的研究主要基于理论模型的构建展开,实证应用并不多。随着实证研究工具的不断出现,产生了很多基于计量经济分析方法的婚姻匹配的实证研究。然而,直到CS模型出现后才开始逐步在匹配理论的基础上运用婚姻匹配模型,再结合计量经济分析、统计分析等分析方法对婚姻匹配问题进行实证研究。在应用婚姻匹配模型进行相关婚姻经济学的实证研究之前,最重要的是要基于匹配理论构建出合理的、具有实证应用价值的婚姻匹配理论模型,再对该模型运用相关数据进行估计。因此,我们首先介绍一些具有实证应用价值的婚姻匹配理论模型。

1.CS婚姻匹配模型

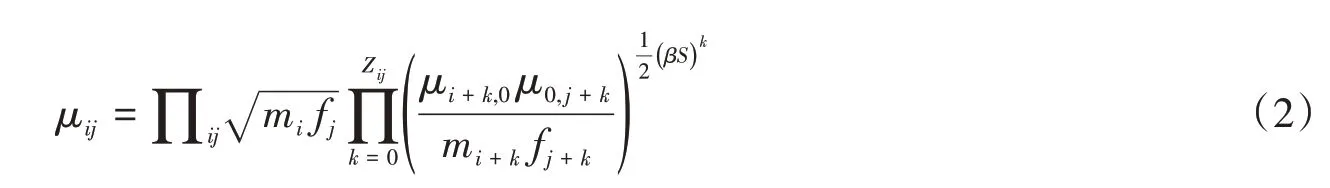

Choo和Siow 所构建的CS婚姻匹配模型提供了婚姻经济学实证研究的一个新的框架。[13]CS模型是一个高度简化的模型,它的前提假设条件为:存在一个大市场,效用转移是无限的,匹配是无摩擦的,并且信息是完全的。为了弥补Becker构建的静态转移效用理论模型框架很难进行实证应用的缺陷,Choo 和Siow 在Becker理论框架基础上构建了一个无摩擦的婚姻匹配离散选择模型,该模型基于对结婚和未婚人数的需求和供给角度展开,运用离散选择研究框架,最终估算出均衡市场中婚姻匹配后的收益。[13]该收益可表示为:

其中,πij代表i类别(类别可以依据年龄、受教育程度、财富等进行划分)的男性和j类别的女性随机匹配后的婚姻收益,μij代表男性中i类别和女性中j类别匹配的人数,也就是i类别和j类别的结婚人数,μi0代表男性中i类别单身的人数,μ0j代表女性中j类别单身的人数。右边括号就代表i类别男性和j类别女性中已婚的人数和未婚的人数几何平均的比值。CS 模型的提出极大地方便了婚姻匹配理论的实证研究,它是一个非常简便的包含了外溢效应的非参数模型,并且可以适用于任何横截面的情形,因此,CS 模型具有极大的实证应用价值,后续多数婚姻匹配模型都是基于CS 模型展开并进行改进的。

2.CSW动态婚姻匹配模型

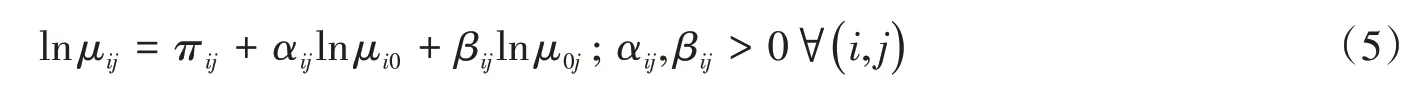

由于Choo 和Siow 提出的CS 模型是一个静态模型,该模型忽视了结婚的动态收益,如果年轻人选择过早结婚,那么他们就会将婚姻锁定在较低的年龄,并且没有机会参与新的婚姻当中,过早结婚就意味着理性决策者认为当前的婚姻价值是很高的,也意味着较高的结婚机会成本。[14]基于此,Choo对CS 模型做了进一步改进,他在CS 模型的基础上考虑了婚姻市场的动态特征,提出一个动态的世代交替婚姻匹配模型:[15]

其中,∏ij代表i种类男性和j种类女性匹配的收益,mi和fj分别代表类别i的男性和类别j的女性总人数,μi+k,0,μ0,j+k代表i+k类别和j+k类别女性和男性单身的人数。Zij代表一段婚姻最大的持续时间长度。S代表一段婚姻存续的概率,β代表一段婚姻的时间折旧率。动态婚姻模型的离散选择框架假定每个男女从一出生就可以进入到婚姻市场,并且面临着结婚和单身的选择,结婚和单身的收益分别依赖于每个组别的年龄,同时还要考虑结婚的当前收益和未来收益的不同权重,因此,动态婚姻匹配模型更加符合现实情况。

3.DM非转移效用婚姻匹配模型

CS模型都是在可转移效用框架下依据离散选择框架展开,并未考虑非转移效用情形。Dagsvik 和Menzel将婚姻匹配模型扩展到非转移效用框架下,与CS模型所依赖的离散选择理论框架不同,他们运用延迟接受匹配理论框架得到DM非转移效用婚姻匹配模型为:[16-17]

其中,DM 模型所假定的单身男性和女性之间婚姻收益的对称性和CS 模型是一致的。但DM 模型和CS 模型的区别是:DM 模型认为即便在组内,个体也是存在异质性的,如果组别i的男性和组别j的不同女性结婚,也将面临不同的支付矩阵。同时与CS模型假定规模报酬不变,DM 模型具有规模报酬递增的特性,即随着人口规模的扩大婚姻收益是上升的。

上述CS 模型和DM 模型(假定)要么效用是完全转移的,要么效用是不可转移的。Galichon 等人将两者融合在一个框架下进行研究,提出了一个在非完全转移效用情形下,存在不可观测的异质性偏好的婚姻匹配对数似然模型,该模型以一个更简便的方式去刻画婚姻匹配均衡,它既包含完全转移效用的情形,也包含了不可转移效用的情形,他们随后使用两种算法来求解该模型,结果表明对数似然模型具有更好的应用价值,并且求解更加简便。[18]

4.非独立同分布随机性成分的CSW模型

上述模型都是在单一婚姻市场框架下进行,Chiappori等人的研究扩展了CS模型的假定,将它衍生到多市场分析框架。该文指出CS模型假定婚姻收益依赖于两个成分,一个是确定性的成分(确定性成分主要依赖于可观测的特征:如年龄、受教育水平等)和一个随机性成分(主要依赖于不可观测的异质性特征:如偏好),CS模型假定这个随机性成分是丈夫和妻子的特征(如教育水平)之和,并且是外生给定的,同时符合独立同分布的特征,这个假定对CS模型的分析非常重要,使得CS模型分析较为简单,他们的研究放松了CS 模型的假定,并假定这个随机性成分也和匹配过程密切相关。[19]以教育为例,一个人的受教育水平越高,人力资本水平也越高,那么他就可以期望得到一个更大的结婚收益,所以他个人或者他父母会对其进行更多的教育投资,以增加教育水平来获得更高的婚姻收益。按照此思路,CS模型便可以衍生到多市场框架(Multi-market framework)中去估计婚姻市场的过度识别和随时间变化的特征:即将结婚匹配的剩余函数假定为线性的且是和教育相关的超模函数(Supermodular function),在同样不考虑同居,并且假定规模报酬不变后,他们对CS模型进行拓展,提出婚姻收益的CSW模型如下:

式(4)中α代表单身男性的收益占比份额,其他各变量的定义如前所示。

与CSW模型一样,Galichon和Salanie也假定剩余函数中随机性成分(不可观测的部分)和可观测部分是独立的(与CS 模型一致),但匹配个体之间具有不可观测的异质性特征(与CS 模型不一致),但他们处理的方法是提前预设知道不可观测部分的剩余函数的分布,如假定不可观测因素是[0,1]的均匀分布,便可推导出CS模型的拓展形式,他们将该不可观测异质性特征的均匀分布模型称为随机均匀标量系数婚姻匹配模型(Random Uniform Scalar Coefficient,RUSC)。[20]

5.包含同居行为的柯布-道格拉斯婚姻匹配模型

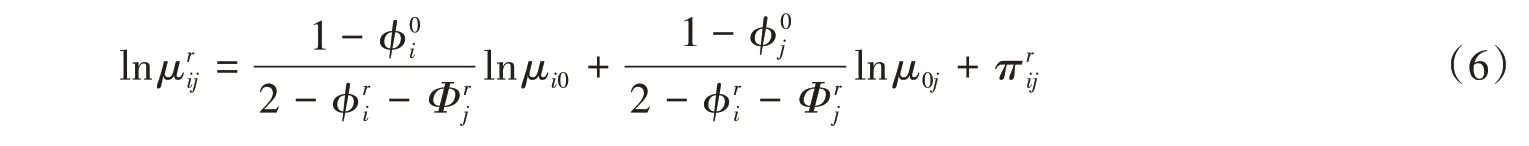

Ismael 和Aloysius 指出前四个模型并没有考虑婚姻匹配模式的一个重要特征,即在匹配过程中男女可以选择不结婚、只同居的情况。[21]Ismael和Aloysius在CS模型和CSW 模型框架基础上,提出了一个同时包含结婚和同居行为的科布-道格拉斯婚姻匹配模型:

式(5)中各变量的定义如前所示。与前述模型的一个重要不同是,柯布-道格拉斯婚姻匹配模型不再假定未匹配的个体规模报酬是不变的,而且男女婚姻收益之间不再具备对称性和独立性。紧接着,他们再加入男女之间的同伴效应(Peer effect)和规模效应(Scale effect)来构建一个包含同伴效应和规模效应的更一般形式的科布-道格拉斯婚姻匹配模型如下:

其中,就是代表种类i男性在关系r(结婚或者同居)中的同伴效应;代表种类j女性在关系r中的同伴效应;就是代表种类i男性单身的同伴效应;就是代表种类j女性单身的同伴效应。其他变量定义如前所述。与上述大多数模型不同,CSPE 模型包含了同居,因此可以分析同居收益,利用同居的数据可以更好地分析和理解婚姻决策行为。

6.无不相关因素的婚姻匹配模型

Gutierrez 对CS 模型进行了改进,他们认为CS 模型假定影响婚姻匹配特征的因素是独立不相关的(The Independence of Irrelevant Alternatives,IIA),按照这一假设,相关男女之间和婚姻无关的不同特征将不会影响婚姻匹配函数。[22]如果眼睛颜色是婚姻匹配的不相关因素,那么无论哪种婚姻匹配模型得出的婚姻收益结果应该是一致的。但CS模型并不能总是得到一致的结论,因此,在规模报酬不变的情况下,他们提出的婚姻匹配收益函数如下:

其中,mi和fj为种类i的男性人数和种类j的女性人数,Nf和Nm为各种类男性、女性的人数总和。他们使用2008-2017年美国社区调查(American Community Survey,ACS)的数据计算男女在不同季度出生对婚姻收益的影响,研究发现与CS模型不同,出生季度是一个不相关的因素。随后他们又统计两性教育层次匹配的婚姻收益,发现婚姻收益会随着教育层次的不同发生改变,因此,教育是婚姻匹配模型的一个相关因素,通过这个研究证明了该模型比CS模型更加符合现实情况,也有着更好的适用性。

Dupuy和Galichon也运用一种“显著性分析”技术去决定哪种因素在婚姻选择过程中是最相关的因素,他们的做法如下:首先在CS 模型的基础上进行了延伸,由于CS 模型假定个人特征不是连续的,是基数变量(如年龄),但在现实中很多经济变量是连续的,如收入、财富、身高、BMI等变量。[23]因此他们也使用类似CS 模型的离散选择框架,参照Galichon 和Salanie 的研究将模型扩展到连续变量并且包含了多元特征的情况,然后,他们用一个可以观测到双方配偶更全面特征的1993-2002 年家户调查数据库(包含BMI,自我评估的身体健康、心理测量特征)。[20]他们的结果显示教育解释了28%的夫妻效用,另外个人特征可以解释17%的夫妻效用。

Decker等人提供了一个精炼的框架对CS模型的独立同分布特性进行检验,同时,他们提出了一个逆向问题,即知道婚姻收益和人口数据,我们能够得到关于婚姻的什么样的分布呢?[24]为了验证CS 模型,他们对婚姻弹性矩阵施加了一个对称性的限制,这个对称性的限制就是要求种类i的单身男性对种类j的女性的供给弹性和种类j的单身女性对种类i的男性的供给弹性一致,最后便可得到相关解。为此他们提出了一个随机匹配模型,他们放松了CS 模型的竞争性市场的假设并且估计外部因素对匹配的影响,最后试图得到CS模型更一般的框架,他们认为模型中的男女决策行为不相关选择的独立同分布特性是非常关键的。

7.搜寻匹配模型

由于寻找伴侣需要花时间并且个体之间的耐心是有限的,婚姻匹配模型中基于搜寻匹配模型展开的研究也越来越多。Lones Smith 开发了一个存在着搜寻现象,并且有摩擦的非转移效用的随机搜寻匹配模型,他们发现根据该模型得出的匹配结果都是正向的。[25]Xu 和Yang 开发了一个多层次的存在异质性男性和女性的搜寻匹配模型,该模型有两个典型的特征:第一,男性和女性都有水平型差异;第二,搜寻是有目标的。每一个种类的女性组成了一个潜在的市场,男性可以选择进入某个市场,但是搜寻在每个市场里是随机的,研究结论表明该市场存在一个唯一的均衡,并且这个均衡是弱正向匹配的。[26]另外,他们研究了互联网对搜寻效率的影响,结果表明互联网会提高搜寻效率,并且会导致更多的正向均衡匹配;但是如果市场中两性特征的水平差异越大就会导致婚姻市场中更少的正向匹配。

8.直接识别偏好模型

在很多情况下如果效用转移是不可观测时,要识别一个匹配模型是很困难的。但是我们可以根据观测到匹配对象的潜在特征,即直接识别的偏好信息来对匹配模型进行估计。Boca 和Flinn 的研究假定家庭内部资源配置的相关决定是外生给定的,该模型设计了一个非合作纳什均衡来最大化个人效用,参数可以直接用来识别,并依据G-S算法来计算出稳定的均衡解,最后使用最大似然估计去决定匹配规则和相关参数。[27]由于相关可识别的信息可以揭露匹配行为,因此可以用来直接估计模型。Chiappori等人设计了第一阶段个人开始投资教育,投资教育的目的是期望能获得一定的结婚收益和劳动力市场收益,第二阶段(人们)进入婚姻市场,在婚姻市场中按照个人偏好和人力资本来匹配,第三阶段,进入到劳动力市场,并同时做出消费和储蓄行为的综合模型。该模型的婚姻收益主要有两个来源:共同消费公共产品和分担随机冲击的风险。[28]他们采用了一个可转移效用的框架来分析该模型,模型假定,一旦结婚,夫妻开始最大化他们个人的效用,这就使得他们可以使用标准的包含储蓄和劳动力供给的动态模型来进行估计,因此主要参数可以从劳动力供给中估计。该模型可以使得每个婚姻类型的婚姻收益直接从可观测的行为中估计。随后,他们使用英国家户纵向调查的数据来估计该模型,估计结果表明风险增加(收入变化的概率)会增大读大学的男女比例和增大读高中的女生比例,结婚率也会随之增高,但是男性结婚率的增高主要是由高等教育的增加而决定的,而女性结婚率的增高主要来自高中毕业生。最后,结婚率的增高也带来了婚姻收益的增加。Hitsch 等人使用在线约会数据估计了美国的种族偏好,他们将网站上的点击率作为分析对象,分析其中可观察到的点击对象的特征,由于他们能够观察到点击对象的所有特征,所以他们也可以用这个作为行为决策偏好的研究。和别的研究不同,他们不仅可以观察到最终匹配,还可以观察到潜在地对任何接触者的匹配。[29]他们使用的是一个不可转移效用的搜寻-匹配模型(竞争性的搜寻模型)。

二、婚姻匹配模型的实证应用

婚姻匹配问题在20 世纪90 年代之前的研究主要以理论研究为主,其实证研究并不多。但二战后发达国家婚姻市场发生了显著性的改变,越来越多新的匹配特征不断出现,根据Greenwood等人的总结,二战后发达国家婚姻市场的典型匹配特征为:显著的生育率下降;父母对子女的教育投资越来越多;女性婚后劳动参与率上升;结婚人数不断下降;正向匹配率上升;单亲妈妈现象不断出现;对婚前性行为和结婚妇女工作态度转变等等,这些特征都引起了经济学家和社会学家浓厚的兴趣,使得他们致力于用匹配理论和相关数据来解释这些婚姻匹配特征。[30]

在匹配理论形成之前,有关婚姻匹配问题的实证应用研究已经取得了一些进展。其中一个主要的研究方法就是使用对数线性模型去考察结婚对象特征上的差异。如种族、教育、国籍、宗教上的特征差异。[31-32]对数线性模型的主要优势是它是非参数的,也就是说它可以用来估计任何可观测的婚姻匹配特征,甚至是同性婚姻匹配特征。但是,对数线性模型用来做婚姻匹配研究也有明显的不足:第一,受限于样本,对数线性模型观测到的匹配特征只能用来分析样本中的数据及样本中结婚对象的匹配特征,对于非样本中的情况不能讨论,非结婚对象的潜在匹配特征没有放在样本之中。第二,婚姻问题和人口问题是密不可分的,人口的动态变化对婚姻匹配模式会产生很大的改变,但是对数线性模型并没有将人口动态变化内生的情况纳入分析框架之中,因此不能做人口变化特别是某个年龄段的人口变化对婚姻市场影响的分析,也不能分析外生的一些政策冲击对婚姻的影响,而且与现实相反的是,对数线性模型中的结婚数量也是外生,这明显和现实不符。[14]

Choo 和Siow 也指出在可转移效用框架下运用婚姻匹配理论进行实证研究主要还有两个困难:第一,婚姻市场中观测到转移支付并不容易。[14]转移支付在某些情况下是容易观测到的,如劳动力市场,我们可以观察到工资的转移支付。在享乐主义模型情形下,我们可以观察到某种享乐特征的价值,比如某种具体产品市场的价格。但是由于涉及财产等一些不容易揭露的信息,在婚姻市场匹配模型中观察到转移支付具有难度。第二,婚姻匹配个体之间的差异众多,这些差异可以体现在方方面面:如教育、财富、宗教、人力资本等。不同类型的个体也许对潜在结婚对象偏好的序数排序看法不同。因此,应用婚姻匹配模型进行婚姻经济学的实证研究是有一定难度的。

但CS 模型解决了上述两个问题。由于CS 模型提供了一个可估算婚姻收益和结婚率的匹配工具等,因此基于CS模型为基础的婚姻匹配模型在实证研究中的运用越来越多,其中大部分实证研究摒弃了传统的计量分析工具,试图应用婚姻匹配理论来进行分析。总结来看,有关婚姻匹配问题的研究主要集中在以下几个方面:

1.估计婚姻收益及其影响因素

婚姻匹配模型最重要的实证应用就是通过其估算婚姻收益。婚姻收益是婚姻经济学的核心变量,可以用来解释谁与谁结婚的问题。结婚可以产生很多收益,如公共产品、家庭之间的专业化分工、家庭内部规模报酬递增、家庭成员之间的风险共担及子女等。[33]二战以后美国婚姻收益持续下降引起了很多经济学家和社会学家的浓厚兴趣,部分学者运用匹配理论对此现象及原因进行了诸多分析。如Angrist运用移民冲击作为自然实验,分析了移民导致的性别比变化对婚姻收益的影响。[34]随后他们运用美国公共整合微观数据库(Integrated Public Use Microdata Series,IPUMS)中的数据进行研究后发现性别比变化对婚姻收益有显著的影响,高性别比会导致女性工作机会减少,同时也会导致女性婚姻收益增加,但高性别比也会增加男性的收入,并增加有子女的父母的收入。Choo 和Siow使用CS 模型估计了婚姻收益,同时使用年龄作为组别分析了美国1970 年和1980 年婚姻收益的变化,并借此调查堕胎的合法化对婚姻收益的影响,他们的研究发现堕胎合法化使得结婚人数下降,导致相比结婚来说更多的人愿意选择同居,使得美国1970年到1980年的婚姻收益下降。[14]类似的研究还有:Dupuy和Galichon使用随机均匀标量系数模型(RUSC模型)对CS模型的结果进行了重新检验,继续考察堕胎对婚姻收益的影响,研究结论表明堕胎自由化对年轻女性比年轻男性的婚姻收益负向影响更大,使得年轻女性婚姻收益减少更多。[23]Choo在婚姻市场动态模型的基础上,使用美国1970、1980、1990 年婚姻调查数据对美国婚姻收益进行了重新估计,他们发现忽视婚姻的动态特征会严重低估年轻人的婚姻收益。Ismael 和Aloysius 使用CSPE 模型对美国1990、2000、2010 年的数据测度后发现与其他的模型得出的结果类似,美国的婚姻收益在持续下降,但是选择同居的婚姻收益却在持续上升。[21]Chiappori等人使用CSW 模型进行婚姻收益估计后发现:白人女性花在家务上的时间越来越少,但是陪伴孩子的时间越来越多,女性受教育水平增加所带来的婚姻收益上升非常明显,而男性教育水平的提升并没有带来婚姻收益很大的提升。他们还发现由于黑人女性陪伴孩子的时间比白人女性少,黑人之间的正向匹配并没有增加婚姻收益。二战后婚姻呈现出强烈的婚姻互补性特征,尤其是在教育水平较高的人群之中。[19]Gutierrez 使用美国社区调查统计(American Community Survey,ACS)2008-2017年的数据计算男性、女性出生季度对婚姻收益的影响,研究发现与CS模型得出的结论不同,出生季度是婚姻收益一个不相关的因素。[22]随后他们又计算男女教育层次匹配的婚姻收益,发现婚姻收益会随着教育层次的不同发生显著改变,因此,教育层次被认为是婚姻收益的一个相关因素。

上述大部分婚姻匹配的研究主要以美国为研究对象,除此之外,还有一部分学者根据他们搜集的数据对其他国家婚姻收益进行了测度和分析。Bruze 等人在CS 模型和CSW 模型的基础上运用瑞典的数据估计了教育对婚姻收益的影响,他们发现瑞典男性的教育水平对婚姻收益有很大的影响,女性的教育水平对婚姻收益的影响较小。[35]女性拥有中等教育收入,其婚姻收益更大。同时,研究还发现丈夫和妻子的婚姻是互补的。

Rangel 构建了一个单一效用匹配模型,运用巴西的数据(巴西政策是现有的夫妻中有子女的可以拿到离婚抚养费)分析了巴西的离婚抚养费政策改革对婚姻收益的影响,研究发现离婚抚养费减少了妻子的劳动力供给从而提高了女性的婚姻收益。[36]

Choo 和Siow 使用CS 模型分析了加拿大人口死亡率差异和婴儿潮对婚姻收益的影响。[14]他们的研究表明一方面男性的短缺减少了婚姻市场中女性福利,但增加了男性的福利,另一方面,婴儿潮的出现也增加了年龄较大的男性进入婚姻市场的净收益而减少了中年女性的净收益。

2.估计结婚率及其影响因素

除婚姻收益下降外,二战以后美国结婚率下降也成了婚姻的一个重要特征。部分学者对此现象进行了分析。结婚率也是婚姻经济学中的一个重要指标,会影响一系列经济变量,如生育率、孩子的教育、孩子的福利、劳动力参与率、工作时间、收入不平等、个人可以获得政府补贴的比例、人口增长和劳动生产率等。同时,也有一系列因素会影响结婚率,如收入水平、收入不平等、生育的限制措施(药物的使用、福利政策、技术)、年龄群组的变化、男性的结婚能力、女性的劳动参与率等因素。[37]总结而言,最新的相关研究如下:

收入水平:Cherlin 指出美国二战后收入水平上升和结婚率上升呈现出显著的正向相关关系,美国大萧条时期收入水平下降也导致了结婚率下降。[38]但是,也有学者如Hill 的研究表明美国在1960年后收入水平和结婚率之间不存在正向相关关系。[39]还有部分研究认为收入水平对结婚率的影响随着性别的不同也有所不同:Burgess 等人使用美国年轻男性和女性的国家青年纵向调查数据库中的数据进行研究后表明:高收入能力会增大美国年轻男性结婚概率,减小美国年轻女性结婚概率。[40]Marianne 等人的研究使用2008-2010 年美国社区调查(American Community Survey)的数据也得出同样的结论,当女性的收入超过男性时,婚姻匹配发生的可能性就会降低,结婚率会降低。[41]从以上研究可以看出,收入水平对结婚率的影响并没有形成统一的结论,但大部分研究都承认收入水平是结婚率的重要影响因素之一,从现有的研究来看,仍不能把收入水平看成是结婚率的主要影响因素。并且这两个变量之间存在着反向因果关系,这主要是由于结婚的男性相较女性而言有更多的工作时间,因此也会有更高的收入。

收入不平等:相较收入水平而言,收入不平等更能当作影响结婚率的指标。Carbone 和Cahn 论证了收入不平等的扩大和女性增加的教育参与率减少了女性的结婚率,并且增加了20 世纪70 年代以来婚姻正向匹配的概率,同时对子女的福利有负向影响,因为它增加了穷人及单亲妈妈家庭的比 例。[42]Cornelson 和Siow 采用CS 模型对Carbone 和Cahn 模型进行了定量分析,提供了Carbone 和Cahn 模型定量上的证据,他们使用1970-2000年和2010-2012年美国社区调查数据发现增加的收入不平等只能较少地解释女性结婚率的减少,同时,增加的收入不平等并没有增加婚姻市场正向匹配的概率。[43]

生育的限制:影响结婚率的另一个重要因素就是对生育的限制:包括避孕药的使用,相关堕胎法律的实施和堕胎技术的使用,另外,家务劳动中的劳动力节省技术(如洗衣机等)的出现也使得个人能更简单地维持他的家庭生活,增加单身的福利从而减少结婚的收益,最终也会对结婚率产生重要影响。[44]Goldin和Katz使用微观数据解释了避孕药的出现使得单身女性在不必放弃婚前性行为的前提下有更大的可能追求高等教育和职业成就,降低了女性接受高等教育的成本,增加女性教育参与率,使得相对于男性来说更多的女性选择接受高等教育,使受过高等教育的女性得到更稳定的婚姻,从而推迟了她们的结婚年龄,研究还表明避孕药的使用可以解释15%的结婚率的下降。[45]

年龄群组的变化:以前的社会学家和经济学家会得出年龄结构变化不仅会降低女性的结婚率,同时也会增加男性的结婚率。这主要是由于女性一般倾向于嫁给自己同龄或比自己年龄大的男性,当年龄结构变化时,意味着年轻女性越来越多,大龄男性越来越缺少。Becker 的研究就证明了这一点。[3]Bronson 和Mazzocco 构建了一个婚姻市场的搜寻匹配模型,当年龄结构变化时(如婴儿潮的出现,也就是某个年龄层的人口规模扩大时),由于女性倾向于嫁给和自己同龄的或者比自己年龄大的人,这会导致婚姻市场的性别比例发生变化,最终降低了女性和男性的结婚率。[37][46]

结婚能力:结婚能力体现在某个人具有较稳定的工作、较高的财产水平。Ellwood 和Crane 提出工作机会的减少会减少可结婚男性的数量,从而减少结婚率。但目前男性的工作机会和结婚率之间的相关关系的研究仍然莫衷一是,不是所有研究都支持该结论。[47]Plotnick的研究就拒绝了该假设。[48]财产水平也是个体结婚能力的重要体现,Lafortune 和Low 的研究解释了为什么美国的结婚率在不断地下降,但是房屋所有者的结婚率却没有下降。[49]他们运用美国收入调查的数据发现第一阶段拥有更多资产的单身个体更有可能在第二阶段结婚,即便在控制了教育、种族甚至是收入后,那些拥有更多资产的个体仍然可能早结婚。

3.分析婚姻市场的正向匹配及其成因

婚姻市场的正向匹配也就是通常意义上的正向同质性婚姻,指在决定婚姻形成的因素之间,特征相似的人更容易结婚,也就是现代社会中受教育程度高的男性倾向于找受教育程度高的女性结婚,收入程度高的男性和收入程度高的女性更容易结合,这就是正向同质性婚姻。正向匹配理论起源于Becker 的相关研究,在Becker 的研究中,我们用Am代表男性特征,Af代表女性特征,Z代表婚姻收益,当,男女特征相似会带来更大的产出,当时,男女特征相差越大产出会越大。只有特征相似时,男女匹配才能带来更大的产出。

在婚姻市场中,正向匹配的主要成因归纳为以下几点:

第一,收入水平匹配。与绝对收入相比,在婚姻市场中男女收入水平的匹配更多的是相对收入差距所带来的匹配。实际上有关婚姻市场中的收入水平正向匹配的研究并不多,这是由于相比教育匹配,婚姻市场的收入水平正向匹配较少发生。Hitsch 等人的研究就说明了这一点,女性对伴侣收入的选择偏好始终比男性对伴侣收入选择偏好要高。[29]尽管当今社会男性越来越看中女性收入,但是对于选择收入比自己高的女性仍有疑虑。Bertrand等人的研究也同样发现如果女性的收入比男性多,婚姻市场发生正向匹配的概率很小,一旦这种婚姻产生后,男性就会倾向于减少工作。这种模式对保守家庭比对开放家庭影响更加深远。[50]女性比男性收入多的情况在保守家庭中只有0.1 的发生概率,而在开放家庭中有0.4的发生概率。

第二,教育匹配。相关研究表明教育是决定婚姻的重要因素之一。教育水平是个人的社会地位和经济实力的重要指标,影响他们在婚姻市场的吸引力。教育匹配对社会不平等有着重要的影响,特别是同质性教育婚姻匹配的影响更大。教育正向匹配是社会经济地位代际转移的一个重要因素。对教育婚姻正向匹配进行度量是婚姻经济学研究的热点内容。大部分研究都给出了存在教育婚姻正向匹配的证据。Shafer 等人的研究用1979 年美国国家青年纵向调查数据分析了不同教育水平的人的结婚时间和夫妻教育的正向匹配程度之间的联系,研究结果表明受教育程度较少的人容易较早结婚,接受大学教育的人虽然较晚进入婚姻市场,但是也不影响他们的婚姻期望收益,同时接受大学教育的人更容易结合在一起,婚姻市场在受教育水平较高的人之间的正向匹配概率更明显。[51]Siow使用只有教育特征因素的CS 模型,并利用美国白人家庭婚姻匹配后的数据发现,在1970 到2000 年间美国市场中并没有显示出很明显的教育婚姻正向匹配。[52]Goussé等人开发了一个搜寻-匹配-讨价还价模型(The search-matching-and-bargaining project),这个模型可以研究劳动力供给的性别差异(由男性和女性工作时间的差异来衡量)中有多少是由工资、教育和家庭态度决定的,然后使用BHPS(1991-2008)的数据发现教育程度的互补性也会导致教育婚姻的正向匹配,除此之外,他们还发现家庭成员对待婚姻的态度也是决定家庭成员的产出比较优势的重要因素。[53]孙悦的研究发现教育的正向同质性婚姻匹配会对家庭收入具有较大的提升作用。[54]

第三,年龄匹配。Choo 和Siow 的研究表明大多数婚姻都发生在年轻人中,存在着典型的婚姻市场的年龄正向匹配。[14]Siow 和Choo 构建了一个生命周期匹配模型,解释了婚姻市场正向匹配的成因,他们认为年龄的正向匹配之所以会出现,主要是由于年龄也是决定婚姻收益的一个重要因素,如果年轻男性或者女性参与到婚姻之中,由于他们的生命是有限的,因此,他们取得婚姻的收益和贡献与结婚年龄有着重要关系,这就解释了为什么一个年轻人不愿意嫁给比自己年龄大很多的人。[55]他们的研究还表明延迟结婚对婚姻收益有显著的正向影响,随后他们使用1990 年婚姻匹配数据发现婚姻资本(如房子、退休储蓄和孩子等)对婚姻市场年龄的正向匹配有重要的影响。Galichon 等人使用非完全转移效用婚姻匹配模型,假定税收为非完全转移效用,使用2013和2015年英国生活成本和食物调查数据库,发现了明显的年龄和教育的婚姻正向匹配。[18]

现有的除了对教育、收入、年龄、工资等因素正向匹配研究外,还有很多研究拓展到一些并不常见的因素如宗教、种姓、外貌等。

第四,宗教匹配。宗教作为一种特殊的社会意识形态,是个人的社会观、价值观、世界观的综合反映。在婚姻市场中,相同宗教的人更容易结合在一起。David使用美国国家纵向调查8 699个青年人的数据,运用搜寻匹配理论研究宗教对婚姻市场的影响,他们通过实证研究后发现青年人(18-23岁)在对宗教信仰有偏好的市场中更倾向于与同一宗教的同伴结婚。[56]同时,无论是男性还是女性在一个较少偏好宗教的市场中更倾向于延迟结婚而不是和其他宗教信仰的人结婚,并且这个结论并不随着性别改变。同时,该结论也适用于年龄较大的青年人(24-31 岁)。在青年人中,宗教市场的集中度(该区域有多少同一宗教的人)并不是造成18-23 岁青年人结婚的主要原因,但是是造成24-31岁人结婚的主要原因。

第五,种姓制度匹配。种姓制度作为一种特殊的社会体系,反映了该社会对某个血统的人固有的价值判断,种姓制度和婚姻制度具有较强的内在联系,但是对此的相关研究甚少。Banerjee等人构建了一个非转移效用的匹配模型,并假定男女对偏好具有对称性,随后使用一个在印度主要报纸上的婚姻广告研究了印度婚姻的种姓偏好。[57]研究结果发现印度的婚姻对种姓有着强烈的偏好,而有意思的是,对教育水平的偏好并不多,这可以帮我们解释印度种姓制度的有效性。并且,他们的研究发现印度种姓制度的偏好是水平型的,并不是垂直型的,向上偏好的结婚并不多,这就在一定程度上证明了印度种姓制度并不存在正向匹配。

第六,外貌匹配。在婚姻市场中,对外貌的偏好是基本偏好之一,但是外貌是很难度量的,对此的相关研究也不多。Chiappori等人使用身体质量指数(BMI指数)度量外貌,他们构建了一个存在可转移效用和不可转移效用情况下的无摩擦搜寻匹配模型,这个匹配模型与CS模型不同的是,匹配可以由多种特征来决定,并且有一些特征是不可观测的,导致了匹配过程具有一定的随机性,模型结论表明当存在多种特征时不一定会导致完全的正向匹配,随后他们使用收入动态分配(PSIDT)1999-2007 年的数据进行实证检验,实证研究结果表明男性可以用1.3 个单位的BMI 指数来补偿1 个百分比的工资收入增加,女性可以用2个单位的BMI指数来补偿其1年的教育水平。[58]

4.彩礼和嫁妆

婚姻市场中转移支付并不常发生,但是一旦发生便会成为匹配模型中重要的数据来源。彩礼和嫁妆可以被看成婚姻市场中的转移支付,而且是可观测的数据来源,因此,在可转移效用的匹配理论框架下,对彩礼和嫁妆行为的研究就更加重要。

对彩礼和嫁妆行为的研究最早起源于Becker,他认为嫁妆是一种货币性的转移支付,是婚姻市场成立的一个重要促进力量。[59]他给出了两个假设:当新郎相对稀缺的时候,新娘支付一定的嫁妆给新郎。当新娘相对稀缺的时候,新郎支付一定的彩礼给新娘。当新娘的其他财富增长时,新郎就不会要求彩礼,匹配就主要以新娘的价格作为形成条件。Botticini 和Maristella 构建了一个典型的社会结构(情形),即女儿结婚后离开父母家,但是结婚的儿子跟父母同住。[60]在这种机制下父母就会为女儿准备嫁妆,给儿子留下遗产。他们构建了一个理论模型验证了在一个男性为中心的社会中,嫁妆的出现可以抵消兄弟姐妹免费搭便车的问题,研究还表明嫁妆的多少并不一定要和儿子所继承的遗产相均分。他们随后使用了古希腊、罗马、西欧等国的历史经验数据得到了同样的结论。Ashraf 等人构建了一个简单的一般均衡匹配模型,然后使用印度尼西亚20世纪70年代和赞比亚21世纪初期的数据进行研究,结果表明女性在受教育程度更高的族群中会要求更高的彩礼,从而会增加父母对女儿受教育的支持程度。[61]但是如果在一个不要求彩礼的族群里面,就会出现女性受教育水平没有显著提升的情况,因为父母没有激励去投资女性的教育。

5.结婚和离婚

匹配理论除了分析婚姻匹配给结婚带来的收益外,很多研究也将离婚纳入婚姻理论的研究框架。Becker 的相关研究构建了离婚理论的起点,他使用一个福利经济学的分析框架,认为结婚和离婚之间的相关抉择主要依赖于个人在结婚和离婚之间效用的比较。[59]结婚的效用由两个部分组成,一个来自公共产品的经济收益,风险分担,跨期消费平滑等经济性成分和一个家庭内部的转移,与爱情有关的非金钱的收益,共同承担和陪伴等非经济性的成分,但是这些非经济性的成分显然很难衡量。[62]因此Chiappori 等人的研究使用了一个独特的俄罗斯纵向调查数据库(RLMS)分析了非金钱的成分对婚姻收益的影响。[63]他们的研究表明:相比较丈夫而言,对于非金钱性因素的不满足感更容易增加妻子离婚的风险。非金钱因素和金钱因素的边际替代率对女性来说比男性高2倍,因此高收入同样会导致男女离婚。Brien等人在Jovanovic 所构建的匹配模型的基础上构建了一个包含非婚同居、结婚和离婚的匹配模型,这个模型可以用来解释家庭的形成和离婚行为,其暗含解释可以用来分析什么因素能促进一段关系的形成,这段关系的形式是什么和这段婚姻关系的稳定性。[64-65]然后他们使用美国高中女性的横截面数据进行实证分析,结论表明同居行为的上升主要是由于需要更多的了解伙伴和避免未来不良后果的冲击,同时,增加离婚成本的政策冲击对结婚离婚的决策起到的作用很小。Greenwood等人构建了一个包含结婚、离婚、教育参与率和已婚妇女劳动参与率的匹配模型,研究表明家户部门的技术变化和工资水平结构变动对婚姻决策产生重要影响。[66]Bruze 等人在CS模型的基础上构建包含了离婚的匹配模型,研究结论发现离婚的成本较高,超过了现有的半数婚姻的收益。[35]同时,他们发现二婚男女中较高的离婚率是因为男性和女性在二婚的时候都偏向于选择一个更低的正向偏好的婚姻(匹配程度更低),从而会更倾向于再次离婚。另外,部分研究也对促进婚姻稳定的政策有效性进行了分析。Pollak在讨论家户行为的论文中构建了一个匹配模型分析家庭专业化分工现象,即男性参加工作,女性参加家务劳动,也就是中国通常所说的“男主外,女主内”现象。[67]Becker 的研究也表明当家户的生产技术完全可替代时,要使得家户的生产效率提高就意味着家庭内部的专业化分工。Pollak 的研究表明当家户的技术呈现出规模报酬不变特征,不存在对家务的偏好性,并且只有两个部门(家户和市场)时,他们得出要提升家庭效率就意味着专业化分工的结论。[67]他们同时也指出,虽然效率意味着专业化,但是也并不是所有的家庭都呈现出了专业化的特征,如果夫妻之间不愿意或不能够做出专业化的承诺时,专业化并不会发生。所以离婚和抚养子女的法律法规就是为了促进这种专业化行为的发生,从而提高家庭效率。Chiappori等人构建了一个无摩擦的非转移效用模型分析了加拿大离婚抚养费法律改革对婚姻行为的影响,发现加拿大离婚抚养费改革对同居的人和结婚的人的影响有显著的差异。[68]对于已结婚的人,加拿大的离婚抚养费改革通过减少劳动力供应和更多的闲暇来提高女性的福利。但是对于在改革之后结婚的人,离婚抚养费的改革也会减少女性的福利,导致了女性更多的工作时间和更少的闲暇时间。他们用实证研究也得出了相同的结论。Persson 运用一个可转移效用的婚姻匹配模型研究了社会保险对婚姻市场的影响。[69]他以瑞典为对象分析了一种特殊的社会保险政策:即寡妇可以得到社会保险,但是同居的人和离婚的人得不到社会保险的情况。文章结果表明如果不执行现有社会保险政策会导致离婚增多,并且增加丈夫的劳动供给,同时,增加婚姻市场的正向匹配概率,特别是对高技能劳动力的男性正向匹配有显著正向影响,因此社会保险政策可以造成更多的非同质的婚姻匹配。

三、中国婚姻匹配市场的实证应用进展

现有对中国婚姻匹配问题的研究仍然较少。从数据上来看,主要应用在婚姻匹配理论研究的数据库有CHNS(the China Health and Nutrition Survey)中国健康营养调查数据;CFPS中国家庭追踪调查数据;中国综合社会调查(CGSS)数据;中国人口普查数据。[70-78]

从方法上来看,大部分婚姻匹配问题的研究都是基于对数线性模型展开。Maria Porter使用对数线性模型运用中国1982年的CHNS数据进行研究后发现,性别比是决定中国家庭内部资源分配的一个重要因素,当女性稀缺时,高性别比会增加出生儿子的健康比例,证明了中国的婚姻市场更偏向于女性,使女性在婚姻中有着较高的谈判势力,中国的婚姻模式倾向于提高女性的婚姻收益,同时会使得男性结婚延迟,并使男性对烟草和酒精消费减少。[70]Li等人运用2000年中国人口普查数据研究了中国婚姻市场中的性别比如何影响父母的生育行为,研究发现婚姻市场的性别比对孩子的出生有显著的影响,每新增1%可供结婚的男性对女性的性别比,就会降低0.02%的生男孩子的概率。[77]这也就表明大饥荒导致了20世纪80年代平均每100个女孩中多出生了5.8个男孩。齐亚强、牛建林使用对数线性模型基于CGSS2006年的数据研究后表明我国各时期的婚姻匹配模式主要表现为不同社会特征群体的同类婚。[79]马磊利用上海大学社会学院2012 年进行的“社会发展与社会建设调查”全国抽样数据发现同类婚仍然是中国社会的主流。[80]段朱清、靳小怡研究了年龄匹配、户籍匹配、教育匹配等对初婚年龄的影响。[81]

运用匹配理论对中国的婚姻匹配进行实证研究近期开始不断出现,基于CS 模型的研究有:Botticini 和Siow 通过使用CS 模型分析了美国2000 年、中国改革开放前期和文艺复兴时期的意大利城市(后两个都不存在人口大量流动)的数据,发现婚姻市场并不存在规模报酬递增的特征,也就是不存在婚姻市场规模越大婚姻收益越高的特征。[82]中国的婚姻市场还存在着规模报酬递减的特性。同时他们的研究发现在控制父母的相关特征后,城市规模越大,教育参与率越低。Brandt 等人运用CS模型分析了中国1958-1961年大饥荒对四川和重庆农村地区婚姻市场的影响,大饥荒出生的孩子婚姻收益并没有显著上升,相反在不同地区有所下降,主要是由于大饥荒导致的人口稀缺性被他们的婚姻特征所抵消(如较少教育等)。[83]大饥荒出生的人更容易导致无子女,早期的营养缺失会导致他们的婚姻收益降低。Brandt等人使用CS 模型对中国的剩女现象进行研究后发现中国高学历女性的结婚收益并没有显著降低,他们发现中国高学历女性的结婚趋势越来越和美国接近,而不是和韩国、日本等亚洲国家类似,中国高学历的女性会较晚结婚,但相比低学历的女性会获得更高的结婚收益。[84]基于搜寻匹配模型的研究有:Ong等人根据Hitsch 等人构建的不可转移效用的搜寻-匹配模型研究了中国的剩女现象。[73-74]他们使用在线约会实验数据、中国家庭追踪调查数据(CFPS)和中国调查数据等数据库研究后发现中国的剩女现象主要是由于女性对收入比她们低的男性并没有偏好,男性的收入和女性的个人特征(特别是美貌)之间具有很强的互补性。他们同样发现在中国男性内部上升的收入不平等也是女性延迟结婚的重要因素。当本地的性别比和男性的收入上升时,高收入女性的结婚概率下降,但低收入女性的结婚概率会上升。基于可转移效用匹配模型的研究有:Huang和Zhou 构建了一个基于可转移效用匹配模型,研究指出中国的一孩政策不仅增加了不结婚男女的比例同时也增加了中国的跨种族结婚的比例,中国的一孩政策还导致了生育率的下降。[78]

四、总结

婚姻问题是经济社会发展中的重要问题,但目前来看,婚姻经济学在中国的研究刚刚起步,特别是运用匹配理论对相关问题进行系统性、理论性的探讨在中国而言仍然较少,相关实证研究更少。有关婚姻的经济影响或者婚姻的影响因素之类的相关问题已成为经济社会的重要议题。相关研究表明婚姻是一个决定重要经济变量的因素,由于现代社会有很大的婚姻差距,已婚与未婚相比,有26%的人有更高的收入,并且有35%的人有更高的净资产。[85]婚姻也是决定一系列经济变量的重要因素,对劳动参与率、就业率、收入不平等、人口变化等因素都有着重要的影响,从而也会影响未来经济增长水平和经济增长模式。因此,有必要深刻揭示中国的婚姻匹配现状,准确测度中国不同人群婚姻收益,发现中国婚姻市场存在的问题,这对解决中国的剩男剩女问题,解决中国婚姻市场匹配不均衡问题,维持中国社会稳定,构建和谐社会有着重要的作用。

在中国经济转型的大背景下,中国经济社会也在发生急剧的变革,婚姻匹配模式、婚姻现象也发生了很大的改变,中国从一孩政策转向全面三孩政策,这些都会为婚姻经济学的研究提供极具中国特色的样本。同时,婚姻问题对中国经济社会可持续发展有着重要的作用,中国近年来出现的如城市剩女现象、农村剩男现象、离婚率上升等问题都值得我们深入研究,特别是,在中国人口红利逐步降低的大背景下,研究婚姻问题对如何维持中国较高的经济竞争力及促进中国经济双循环、促进消费升级等都有着重要的意义,为此,我们需要继续深入婚姻经济学的研究,构建符合中国特色的婚姻经济学体系,并提出相应的解决对策。

此外,对婚姻匹配理论相关研究也可以拓展到其他经济社会问题的研究之中,由于婚姻市场是一个典型的一对一匹配的大市场,是国内外匹配理论应用的核心市场,因此,很容易将匹配理论在婚姻市场的研究拓展到就业市场、器官捐赠市场等一系列重要市场之中。而且,这些市场在中国资源的配置效率仍然较低,因此,相关研究是具有很大的应用价值的。