“荼”字异读及相关问题研究*

2022-12-02李福言

李福言

(江西师范大学文学院)

提 要 “荼”字有八种异读,声母体现为定、书、以、澄、船、邪诸母之别,韵母体现为鱼、模、麻诸韵之别。以“余”为声符的字表现出的声母中古音分布与“荼”字异读表现出的中古声母读音分布比较一致。由于“余”为以母字,推测“荼”字的相关异读皆与上古以母的演变有关,主要表现为上古以母流音的塞化,以母与邪母之间的交替,以母与书母、船母的交替等。对于“荼”“茶”的形音义关系,由于上古r后低元音不高化,所以麻韵二等一直保留了a,《广韵》“茶”字“宅加切”与此有关。由于中古以后饮茶风气日盛,为区别语义,“荼”省笔写作“茶”,并保留原来的麻韵读音,尽管声母由于舌上音的产生而从原以母及后来的定母分化出来,但是韵母还与上古鱼部读音接近。现代闽语保留了“茶”字中上古读音,傣语、壮语及部分苗瑶语中可能有“茶”上古音、上古方音的残留。

1.引言

对于茶、荼之关系,不少学者作过讨论。周树斌(1991)认为九经中的“荼”不是今天的“茶”。陈焕良、梁雄(2002)指出,“荼”是“苦菜”,“茶”本名“檟”,或作“”,即“苦荼”,二者一为草本,一为木本,“荼”“檟”相混始自晋,唐朝始见“茶”字。陈椽(2008)分析了茶、荼的关系以及茶树的历史,指出我国是茶树原产地,云南是茶的故乡。周香琴(2009)指出“茶”字读今音chá 最早在南朝梁时,而字形在中唐以前已经出现,经《茶经》确定后才普遍使用。陈明富(2014)指出,“荼”与“茶”是古今字关系,并赞成陆羽《茶经》的说法,即“茶”为“荼”字省笔。

笔者在整理元代方言文献时,发现《古今韵会举要》记录“茶”字异读形义很有特点。笔者拟从“茶”“荼”异读关系入手,系统分析二字形音义问题。

按,此条来自郭璞《尔雅疏》卷九:“檟,苦荼。释曰:檟,一名苦荼。郭云:树小似栀子,冬生,叶可煮作羹饮,今呼早采者为荼,晚取者为茗,一名荈,蜀人名之苦荼。”邵晋涵《尔雅音义》:“檟,古雅反,与‘榎’同。”又《尔雅音义》:“荈,尺兖反。荈、、茗,其实一也。张揖《杂字》云:‘茗之别名也。’”贾思勰《齐民要术》卷十“”条引《荆州地记》:“浮陵荼最好。”此外还引《博物志》:“饮真荼,令人少眠。”

由上可知,檟、苦荼,应该就是后世所说的“茶”。

荼,《尔雅》:“苦菜。”《说文》:“荼,苦茶也。从艸余声。”大徐:“同都切。臣铉等曰此即今之茶字。”段注改为:“荼,苦荼也。《释草》《邶》毛传皆云:荼,苦菜。《唐风》:采苦采苦。传云:苦,苦菜。然则苦与荼正一物也。《仪礼》:鈃,芼,牛藿,羊苦,豕薇。《记·内则》:濡豚包苦。亦谓之苦。《月令》《本草》《易通卦验》皆谓之苦菜。”对于“从艸余声”,段注:“同都切,五部,《诗·荼蓼》‘有女如荼’及后世‘荼荈’,皆用此字,籀文作。”

檟,《广韵》古疋切,见麻上假开二,义为“山楸”。《集韵》:“檟,一曰苦余。”《说文》:“檟,楸也。从木贾生。《春秋传》曰:树六檟于蒲圃。”大徐古雅切。段注:“《释木》:槐,小叶曰榎。郭云槐,当为楸。楸,细叶者为榎,又大而皵,楸,小而皵。榎,郭云老乃皮粗皵为楸,小而皮粗皵者为榎。”可见,榎、檟,属于槐树的一种。

葭,《说文》:“苇之未秀者。从艸叚声。”大徐古牙切。段注未作解释。可见,葭,是一种苇。葭,《广韵》有异读,一音古牙切,见麻平假开二,义为“葭芦也,《说文》曰苇之未秀者”;一音遐,胡加切,匣麻平假开二,义为“荷叶”。

可知“荼”还可指一种苦菜,并不仅仅指后世所说的“茶”。“葭”“檟”本义皆与“荼”不同,它们极有可能属于方言记音字。若要理解“檟”与“荼”的语音关系,先要理清两者的音义问题以及“荼”的异读问题。

2.“荼”与“茶”的语音关系

《东雅堂昌黎集注》卷四“古诗”部分《燕河南府秀才》的“芳荼出蜀门”,注云:“诸本荼,多作茶。方从潮馆本云《尔雅》曰檟,苦荼,音徒。郭璞注:木小,似栀子,早取者为荼,晚取者为茗。《唐韵》:荼,宅加反,俗作茶。大抵茶与荼,古音相近,如今言搽与涂,亦通用也。今按,荼与茶,今人语不相近,而方云相近者,莆田语音然也。虽出俚俗,亦由音本相近,故与古暗合耳。今建人谓口为苦,走为祖,亦此类。方言多如此云。”这种说法很有道理。首先指出在当时“荼”“茶”读音已经不同,但莆田话读音相近,注释者认为这种相近是“与古暗合”,是“音本相近”。

行均所收“荼”字有定母模韵、澄母麻韵两种异读。《龙龛手镜·草部》:“荼,音途,菜也,又俗音茶。”

戴侗所收“荼”字有定母模韵、澄母麻韵、书母鱼韵三种异读。《六书故》卷二十四:“荼,田吾、择加二切。荼有三,菅茅之华曰荼……二则为荼毒之荼……三则今之茗。《尔雅》所谓檟,苦荼。今人呼择加切(俗书为茶,省其下,从木以别于荼,不知其缪于六书也。梌,实木类也,《集韵》有,文子为去其草,定从木)。又商居切,《考工记》曰凡为弓,各因其君之躬志虑血气,丰肉而短,宽缓以荼者,宜为之危弓(郑康成曰荼,古文舒,假借字)。”又卷二十一:“梌,同都、直加二切,茗也(今借用荼字,因改谐声之余,其下为木以别异之,殊无义。梌乃小木,不当从草,《集韵》:梌,苦荼也,又直加切,茗也,又谓之荈,《尔雅》曰檟,苦荼)。”

周祈认为“茶”就是“荼”,后人分别二字的音义,把“苦苣、委叶、茅秀”归为“恶草”,读为“同都切”;把“茗”归为“嘉木”,读为“鉏加切”,他也认为“茶”非正字,是后人妄作。周祈《名义考》卷九物部“茶既荼”条:“尝考茶即荼也。《说文》荼从艸余声。有二音,一音鉏加切,一同都切。有四义,一苦苣,霜后可食,《诗》谁谓荼苦,是也;一委叶,布地而生,花黄如菊,传秦网密于秋荼,是也;三茅秀,其穗色白,《诗》有女如荼,是也;四苦荼,茗也,《尔雅》:檟,苦荼。郭璞曰:树如栀子,冬生叶可煮为羹饮,《本草》苦荼能去脂,使人不睡,是也。后人视苦苣、委叶、茅秀为恶草,作荼,作同都切;视茗为嘉木,妄作茶,作鉏加切。于是有荼字,又有茶字,不知茶非正文也。陆羽《茶经》曰其字或从艸或从木,或艸木并。从艸者,荼正文也;艸木并者,旁从木作也。巴南人曰椵,俗以上从艸下从木作茶,亦曰木并,不知下余声,非从木也。”

清查慎行《得树楼杂钞》卷五指出:“古荼字即今茶字,荼苦之荼与茶荈之茶无别,皆读徒,未尝分麻韵。东汉以下乃音宅加反,又音居何反。然犹在歌戈韵中,至梁以下始有今音。又减去一画为茶字。按《尔雅》云檟苦荼,《广韵》九麻中有荼字,有字,又有茶字,注曰俗,是也。”

按,查慎行的说法当承自顾炎武。顾炎武《求古录》、《音学五书》之《唐韵正》卷四均指出,唐代人始将“荼”字改为“茶”字,在这之前,麻韵的“荼荈字”只读为“徒”,东汉以后才有“宅加反”这一读音。顾炎武考证“茶”字的出现时代是唐代,这是对的,但由于时代限制,认为“荼”字东汉以前只读为“徒”则不妥。

“荼”与“奢”均为麻韵,方以智讨论了麻韵、模韵相转现象,但囿于时代,对“荼”字的上古音说法不妥。《通雅》卷十六:“荼陵,属长沙国,小颜音弋奢反,益知古人呼荼为涂,而古之荼,即茶字也。”

方以智还从材料出发,论证出中古麻韵与鱼模韵的关系,进而指出“荼”字通过改变字形来区分音义,这是很可贵的。《通雅》卷四十三:“荼,即茶,皋卢,苦艼也。以茶之美而古人不一及邪?升菴曰:谁谓荼苦,其甘如荠。即茶,信然,但未发明古音家麻入鱼模耳。如家为姑、衙为予、野为暑、下为户之类,余音韵中论之详矣。荼改从木,以别之。《汉·地理志》:长沙有荼陵。注师古曰:茶音式奢反,即今之茶陵。或曰茶之名见于王褒《僮约》,盖未读《尔雅》耳。《尔雅》有五,《诗》用三焉。菅茅之华曰荼,《既夕礼》茵著用荼,《周官》荼人掌聚荼以共丧事。郑玄曰茅秀也。《诗》有女如荼。《吴语》:吴王白常、白旗、白羽之绘,望之如荼。言白茅花轻而白也。亦为荼毒之荼。《诗》堇荼如饴,又曰以薅荼蓼。注云:苦菜,或曰苦藜,非苦苣也。三则今之茗。又有蒤虎杖蒤委叶,亦与荼通。《尔雅》曰:檟,苦荼。《茶经》:一曰茶,二曰檟,三曰蔎(音设),四曰茗,五白荈。古取为饮,鸿渐至今方精耳。合溪取《集韵》之梌,今广东卖棺者以梌木为上,此乃大木,何得以为荼邪?广人又饮苦艼茶。按皋芦叶苦,《平南越志》曰:龙川县,出皋芦叶,叶大而涩,南海谓之过罗,今呼为苦艼。艼见《广韵》,《纲目》作䔲。又按《砚北杂志》:李仲宾学士言交阯茶如绿苔,味辛烈,名之曰登范。《石湖集》曰:修江出栾茶,治头风。盖石楠树叶也。毛文锡《茶谱》云:湘人四月采杨桐汁作饭,则必采石楠芽作茶,乃能去风,故知范说栾茶指此。”

章太炎从方言入手,指出以“余”为声符的字鱼、模、麻多相转。《新方言》卷二:“《尔雅》:余,我也。明时北方人自称洒家,洒即余也。余从舍声,古音如舒,舍转为书野切,故余亦转为书野切。余声之字多转入麻部,《广韵》余姓音视遮切,斜、赊、荼、涂亦皆入麻韵,鱼模麻也。”余、舒、斜,《广韵》鱼韵;舍,麻韵;荼、涂,模韵。

又钱大昕《十驾斋养新录附余录》卷四“余”条:“《广韵》余姓有二,一以诸切,《风俗通》云秦由余之后,何氏《姓苑》云今新安仁;一视遮切,见《姓苑》,出南昌郡。今人妄造佘字,读为诗遮切,非也。予又考《汉书·景十三王传》:使男子荼恬上书。苏林音食邪反。则余姓读如蛇者,即荼之省文尔。”钱大昕所论,实际上反映了鱼、麻相转的现象。

王念孙《广雅疏证》卷二下:“荼者,《方言》:荼,借也。郭注云荼犹徒也。案荼盖赊之借字,赊、荼,古声相近。《说文》:赊,贳,卖也。贳,贷也。赊、贷同义,故俱训为借也。”王念孙认为“赊、荼,古声相近”,也反映了模韵、麻韵相转,声母照三归端现象。

又王念孙《广雅疏证》卷十上:“茅穗,茅秀也。䔑与荼同。《郑风·出其东门》篇:有女如荼。传云:荼,英荼也。言皆丧服也。笺云:荼,茅秀,物之轻者,飞行无常。《正义》曰:言荼,英荼者。《六月》云:白旆英英。英是白貌,茅之秀者,其穗色白,言女皆丧服,色如荼然。”又云:“《广韵》云:䅷,穗也。《集韵》云:禾穗曰䅷,或从斜作䔑。《玉篇》《广韵》并云:䔑,穗也。不言茅穗,则为禾穗可知。故禾穗之亦名,可以䔑定之也。䔑、亦一声之转。”䔑,《广韵》麻韵,此亦反映麻、模韵相转现象。

又《六书故》卷二十九:“斜,似嗟切,斗柄斜也。《说文》:抒也,读若荼。因之为欹斜。”此处亦反映中古麻、模韵相转现象。

以上文献都论及“荼”与“茶”的音义关系问题,认为“茶”字的产生当在唐代,荼、茶古音相近,唐代莆田方音也反映了二者读音相近,后来分化为鱼、模异读,但也反映了中古鱼、麻、模之间的交替。以上文献对分析“荼”字的异读与语音演变很有启发。

3.“荼”字异读文献分析

“荼”现在主要“音徒”,徒,《广韵》定模平遇合一。该音主要见于《经典释文》,如《毛诗音义》:“荼苦:音徒,苦菜也。”又《周礼音义》:“荼白:音徒。”又《礼记音义》:“荼毒:音徒。”又《尔雅音义》:“荼:音徒,《说文》同。”又《仪礼音义》:“用荼:大奴反,茅莠。”又《尔雅音义》:“荼:字亦作‘蒤’,音徒。”又《尚书音义》:“荼:音徒。”

又《汉书》卷二十二:“颜如荼。”颜师古注:“荼,野菅,白华也。言此奇丽白如荼也。师古曰:菅茅也,言美女颜貌如茅荼之柔也。荼者,今俗所谓蒹锥也。荼音涂。”

荼,可以“音舒”,舒,《广韵》书鱼平遇合三。《荀子》卷十九“诸侯御荼”注:“荼,古舒字,玉之上圆下方者也。郑康成云:荼,读如舒迟之舒,舒懦者所畏,在前也。”又《汉书》卷一上:“臧荼为燕王。”颜师古注:“郑氏曰荼音荼毒之荼。如淳曰音舒。师古曰郑音是也。音大胡反。”又伏胜《尚书大传》卷一下:“夏者,假也,吁荼万物而养之外也。”注:“吁荼,读曰嘘舒。”又见于《经典释文》,如《周礼音义》下:“必荼:音舒。”又《公羊音义》:“君舍:二传作荼,音舒。”《礼记注疏》卷二十九:“诸侯荼前诎后,直让于天子也。”郑玄注:“荼,读为舒迟之舒,舒懦者,所畏在前也。诎谓圜杀其首,不为椎头,诸侯唯天子诎焉,是以谓笏为荼。”又《周礼注疏》卷四十二:“丰肉而短,宽缓以荼。”郑玄注:“荼,古文舒,假借字,郑司农云荼读为舒。”《史记》卷四十六:“生子荼。”《集解》:“徐广曰一作粥子,《索隐》荼音舒,又如字。”

“荼”还可以“音余”,余,《广韵》以鱼平遇合三。多见于《经典释文》,如《周礼音义》:“掌荼:音徒,徐音余。”又《周礼音义》:“至荼:刘、沈音余,李音舒,又音徒。案《尔雅》:正月为陬,即《离骚》所云摄提贞于孟陬,皆侧留反,又子侯反。《尔雅》又云:十二月为涂,音徒,今注作娵荼二字,是假借耳,当依《尔雅》读。”《毛诗音义》:“接余:音余,本或作菨荼,非。”《周易音义》:“来徐徐:徐徐,疑惧貌。马云:‘安行貌。’子夏作‘荼荼’,翟同。荼音图,云内不定之意。王肃作‘余余’。”《尔雅音义》:“余:羊如反。本或作‘荼’,非。”

荼,还有澄母麻韵异读。其多见于《经典释文》,如《左传音义》:“子荼:音舒,又音徒,又丈加反。”丈,澄母。又《穀梁音义》:“君荼:音舒,又音徒,一音丈加反。”又《尔雅音义》:“荼:音徒,下同。《埤苍》作‘’。案今蜀人以作饮,音直加反,茗之类。”又见于《篆隶万象名义》:“,雉加反,檟也。荼字。”又《新撰字镜》:“,宅加反,春藏,草叶可为饮,西南人呼曰葭,。”史炤所引“荼”字通作“秅”。史炤《通鉴释文》卷二十一:“乌荼,西域国,荼本作秅,按《汉书》颜师古秅音直加切。”

荼,还有船母麻韵异读。其见于《经典释文》中的《尔雅音义》:“荼:郭音徒,又音蛇。”蛇,《广韵》有三音,一音弋支切,以支平止开三;一音托何切,透歌平果开一;一音食遮切,船麻平假开三。此当取第三音。《汉书》卷五十三:“使男子荼恬上书”,颜师古注:“苏林曰荼音食邪反。宋祁曰浙本注文无‘反’字,云荼音琅邪,淳化本郎邪反,皆未安。”食,《广韵》有船、以异读,结合前引《尔雅音义》,此当取船母读音,即“食邪反”与“音蛇”读音一致。

慧琳《一切经音义》所收“荼”字异读为定母模韵(杜胡反、独奴反)和澄母麻韵(宅加反、除加反、直加反)两种。慧琳《一切经音义》卷二十七:“鸠槃荼:宅加反,伴茶,云可怖畏也。”又卷二十三:“利鼻荼:荼,除加反,其国在南印度境,此翻为销融,谓此国人生无妄语,出言成呪,若邻国侵迫,但共呪之,今其灭亡,如火销膏也。”又卷九十九:“荼蓼:上独奴反。”又卷七十四:“荼迦:直加反,经文从足作,非也。”又卷第十:“曼荼罗:荼,音宅加反,梵语。”又卷五:“荼毒,上杜胡反。《毛诗》云:宁为荼毒之行恶,谁谓荼毒,其甘如荠。《尔雅》云:荼,苦菜也。《古今正字》云:从草佘声。”

玄应《一切经音义》所收“荼”字还有定母麻韵一音。玄应《一切经音义》卷十二:“荼迦:徒迦反,经文从足作,非也。”

徐锴所收“荼”字有定母麻韵(大加反)、定母模韵(度都反、田吾反)两种读音。徐锴《说文系传·通释》卷二:“荼,苦荼也。从艸余声。臣锴按,《尔雅》:荼,苦菜,即今荼茗也。又菜名……又茅秀也……则此字或音大加反,或音度都反、田吾反。”

《类篇》收“荼”字有书母鱼韵、以母鱼韵、定母模韵、邪母麻韵、禅母麻韵、澄母麻韵、以母麻韵、匣母模韵八种异读。《类篇》卷二:“荼,商居切,瑹或省;又羊诸切,草名,茅莠,《周官》有掌荼,徐邈读又同都切;《说文》苦菜也,又徐嗟切;又时遮切,芀也,《尔雅》蔈荂荼;又直加切,茗也;又余遮切,荼陵,县名;又後五切。”又《类篇》卷十六:“,同都切,《说文》苦荼也,一曰茅秀,荼,或作,又直加切,茗也。”《类篇》所收“荼”字异读与《集韵》一致。

综上可知,“荼”字异读有多种,笔者整理如表1 所列。

表1 “荼”字异读

“荼”字的多种异读中,声母体现为定、书、以、澄、船、邪、禅、匣诸母之别,韵母体现为鱼、模、麻诸韵之别。其中“徐嗟切”,据《集韵》释义“䔑,茅蕙,亦作,古作荼”可知,当为“䔑”字读音。䔑,《广韵》有异读,一音似嗟切,邪麻平假开三,义为“䔑蒿”;一音以遮切,以麻平假开三,义为“穗也”。该异读体现了邪、以交涉问题。

对于《类篇》出现的“时遮切”和“食遮切”两种异读,笔者认为这当是实际语音中船、禅相混的反映。唐作藩(2017:106)指出,“禅母和船母,《切韵》的反切都自成一类,但在《切韵》系韵书前后的其他一些韵书或音义书中的反切以及三十字母和现代汉语方音都是相混的”,应该指这种情况。

可见“荼”字的有价值异读有八种。

4.“荼”字异读性质考

“荼”字的八种异读,推测声母反映了上古以母流音塞化、“古无舌上音”“照三归端”以及方音中同部位相转现象,韵母反映了上古鱼部分化为中古鱼、模、麻现象。

4.1 声母异读规律

“荼”字异读,首先反映了声符“余”字的语音演变问题。《说文》:“余,语之舒也。从八,舍省声。,二余也,读与余同。”大徐以诸切。段注:“五部。按《易》困九四:来徐徐,子夏作荼荼,王肃作余余,皆舒意也。”

斜,《说文》:“杼也。从斗余声。读若荼。”大徐似嗟切。段注:“凡以斗挹出之谓之斜。故字从斗,音转义移,乃用为衺,俗人乃以人之衺正作邪,物之衺正作斜,其可有如此者。”对于“从斗余声。读若荼”,段注:“荼当作余,今似嗟切,古音在五部。”

荼,《广韵》有三音,一音同都切,定模平遇合一,义为“苦菜”;一音食遮切,船麻平假开三,义为“《尔雅》云䔁,荂,荼,即艻也”;一音宅加切,澄麻平假开二,义为“苦菜”。

《方言》:“倩,荼,借也。”郭璞注:“荼犹徒也。”倩,清母,《广韵》有精、从异读。《方言》反映了齿、舌音的交涉关系。钱绎《方言笺疏》卷十二“倩,荼,借也”条注:“荼,犹徒也。”笺疏:“《广雅》:荼,借也。家君曰《说文》:赊,贳卖也。贳,贷也。赊与荼古声相近。”赊,《广韵》书母麻韵。

赊,《说文》作賖,“贳买也。从贝余声”。大徐式车切。其亦为书母字。

今考《说文》以“余”为声符的字,除荼、斜、賖外,还有:

表2 《说文》“余”声字

笔者认为以“余”为声符的字表现出来的声母读音分布与“荼”字的异读表现出的声母读音分布比较一致,即都表现为定母、以母、邪母、澄母读音,此外,“荼”字声母异读还有船母、书母两种。由于以母的“余”字是声符,笔者推测“荼”字的相关异读皆与上古以母的演变有关。

学界对上古以母音值问题多有探讨,笔者(2021)亦曾论及,笔者同意郑张尚芳(2013)、白一平(2018)等学者的观点,把以母上古音值构拟为l-并作为基辅音。在本例“荼”字的八种异读中,主要表现出了:

第一,上古以母的塞化。郑张尚芳(2013)曾根据李方桂(1933)解释藏语l>ld的规则,将其引入汉语,认为前冠加l>前冠加l 引起塞化>塞化l =ld,即ɦ-l>ɦl’>l’,前冠加l 在一二四等长元音前都变为d-,三等变为j。潘悟云(2000:272)指出:“l-的持阻时间缩短会变成闪音,音色上很类似于塞音,以后就与塞音合流了。”

第二,以母与船、书母的交替。郑张尚芳(2013)曾指出,hlj 会生成书母,其声干就是l,而ɦlj 则生成船母。

第三,邪母与以母的交替。依据郑张尚芳(2013)所论,lj>ʎj>ʑ>z,即以母声干后面带j,后来发生腭化,形成邪母。

所以,郑张尚芳(2013)为《广韵》“荼”字的三种异读分别拟为l’aa(对应“同都切”,定母模韵一等合口);ɦlja(对应“食遮切”,船母麻韵三等开口);rlaa(对应“宅加切”,澄母麻韵开口二等)。“荼”字的八种异读显示的声母(定母、以母、澄母、邪母、船母、书母)问题,属于以上古以母声干l 为中心的定母ld、船母ɦlj、澄母rl、书母hlj、邪母lj 之间的交替问题。

4.2 韵母异读规律

对于“荼”字显示的中古鱼、模、麻异读,笔者认为这属于上古鱼部的分化问题,即三者上古同部,皆为鱼部,后来语音变化,发生分化。王力(2015:77)曾从松紧元音的角度来分析这种变化,“ɑ、ǐɑ、uɑ、ǐwɑ 是一类,由于它们没有韵头,或韵头为较紧的原因,所以趋向于高化,到中古成为u、ǐou、ǐu(模、鱼、虞);eɑ、iɑ、oɑ 是另一类,由于韵头为较松的元音,所以趋向于低化,到中古成为ɑ、ǐɑ、wɑ(麻)”。

同时,如果按照赵庸(2019)的说法,本例中的“荼”字的中古异读,就是上古鱼部长元音高化、短元音长化、r 后接元音的央化规则分别作用的结果。具体来说,长元音高化,即上古鱼部长元音a 后高化为中古的模韵o,对应着“荼”字的“音徒”这一异读;或者由于长元音高化,由a 变成中古的鱼韵三等io,对应着“音舒”和“音余”两种异读;或者短元音长化,即鱼部短元音ǎ 长化变为中古的麻韵三等ia,对应着“徐嗟切”“余遮切”“食遮切”三种异读;或者r 后接元音的央化规则,即上古鱼部在r后央化为æ,对应着“丈加反”“徒迦反”两种异读。这种说法较为合理,可以采纳。

由上,笔者认为,“荼”字的八种异读成因具有可解释性。声母上,反映了以以母声干l 为中心的定母ld、船母ɦlj、澄母rl、书母hlj、邪母lj 之间的交替关系,这与流音以母塞化、喉冠l 声母腭化有关。韵母异读上,反映了上古鱼部长元音高化、短元音长化、r 后接元音的央化现象。

进而,笔者可以对上面讨论的“荼”“茶”音义关系再作解释。由于低元音不高化,麻韵二等一致保留了a 这一读音,所以《广韵》有“茶”字“宅加切”这一读音。由于中古以后饮茶风气日盛,为了与“荼”字的其他异读涉及的意义相区别,就把“荼”字的一横去掉,成为“茶”,并让该字保留原来的麻韵读音,尽管声母由于产生舌上音而从原来的以母以及后来的定母中分化了出来,但是韵母还与上古鱼部的读音比较接近①王观国《学林》卷四亦指出,《广韵》中“荼”可以读作“宅加切”,饮用的“茶”原本亦作“”,俗作“荼”,“荼”又俗写为“茶”,“下从木”就是为了与“苦菜之荼”相区别,后“茶”字经陆羽《茶经》而广为使用,此说很有道理。。

4.3 方言、少数民族语音存证

在少数民族语言中,“茶”字的读音可能属于上古“茶”的以母流音读音残留。比如,云南西双版纳傣族自治州克蔑语将“茶”读为jɛ35la11(陈国庆,2005),又如云南西双版纳勐腊县、景洪市的克木语将“茶”读为ȵɛla,la(陈国庆,2002)。

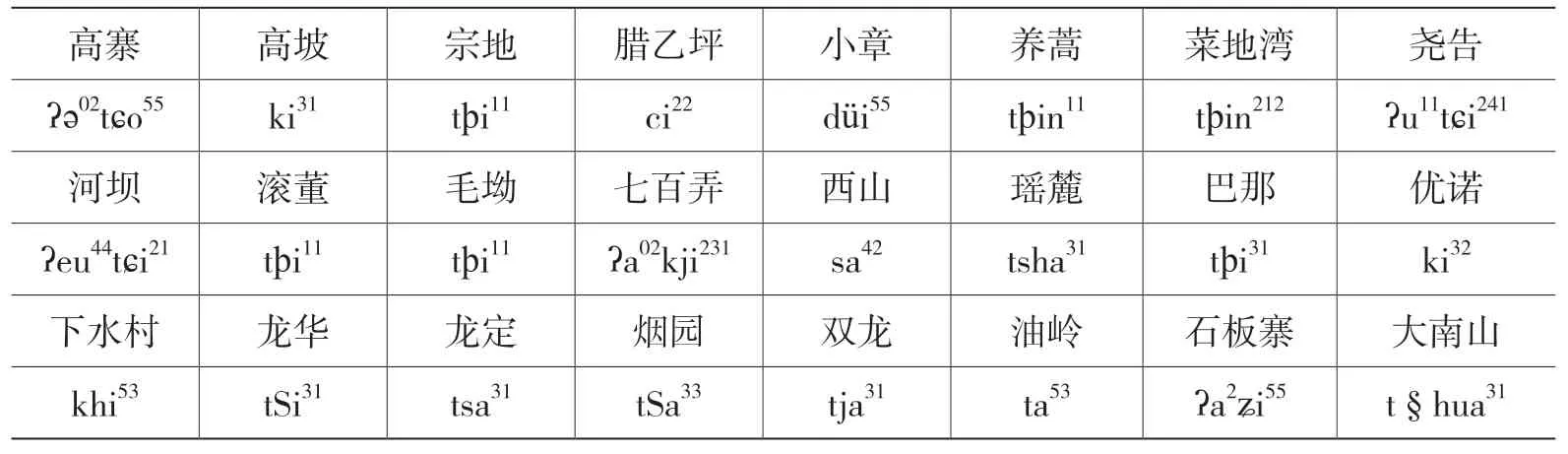

陈其光(2012)收录了苗瑶语“茶”字的多种读音,笔者转录如下(表3):

表3 苗瑶语“茶”字的多种读音

陈其光(2012)找到了汉苗瑶同源词166 个,其中就有“茶”,他将汉语的“茶”拟为dra,将苗瑶语的“茶”拟为gji。尽管他对“茶”字的上古音的构拟没有凸显流音特征,但是他对苗瑶语“茶”字的构拟给人很大启发。他指出,古舌上字的声母现在多数读作腭化舌头塞音,少数读作舌尖或舌面塞擦音。所以他在表3 所列各地苗瑶语“茶”字的读音中,tɕi 类、tj 类、ts 类、dʑ 类和tʃ 类读音都可能是来自古舌上音。

苗瑶语还有kj 类和k 类读音,这可能属于苗瑶语内部读音,对应着陈其光所拟古苗瑶语gji 的读音,属于gji 的浊音清化。但笔者前面指出,葭、檟都是方言记音字,二者中古皆属见母麻韵字,声调有平上之别。笔者怀疑苗瑶语中表示“茶”的读音中,ki32、ki31、khi53、ʔa02kji231很有可能是上古“茶”的巴南方音“葭”“檟”的残留。郑张尚芳(2013)将葭、檟的上古音都归在鱼部,分别拟为kraa、kraaʔ,到中古,都演变为kÄa。r 变成了中古的后腭化音,在苗瑶语中可能变成前腭化音j。所以,在现代苗瑶语中读ki32、ki31、khi53、ʔa02kji231,韵母i 可以看作中古a 的元音高化,即由a →i。

在壮语中,据张均如等(1999),德靖土语中的德保、靖西话“茶”读kja2。笔者认为这也跟上古文献中的巴南人称“茶”为“葭”“檟”具有一致性。

而对于《集韵》记载的“檟,一曰苦余”问题,潘悟云(2000)认为“茶”的上古读音还应有舌根音成分,“茶”的澄母读音既包含词根la,同时还有介音r,再加上舌根成分g,就成了grla。这一说法有待更多的材料验证,笔者暂付阙疑。

5.结论

“荼”字有八种异读,声母体现为定、书、以、澄、船、邪诸母之别,韵母体现为鱼、模、麻诸韵之别。以“余”为声符的字表现出来的声母的中古读音分布与“荼”字的异读表现出的中古声母读音分布比较一致,即都表现为定母、以母、邪母、澄母读音。此外,“荼”字声母异读还有船母、书母两种。由于以母的“余”字是声符,笔者推测“荼”字的相关异读皆与上古以母的演变有关。进一步考察发现,在“荼”字的八种异读中,主要表现为上古以母流音的塞化,以母与邪母之间的交替,以母与书母、船母的交替关系。具体来说,“荼”字的八种异读中,声母上,反映了以以母声干l 为中心的定母ld、船母úlj、澄母rl、书母hlj、邪母lj 之间的交替关系,这与流音以母塞化、喉冠l 声母腭化有关。韵母异读上,反映了上古鱼部长元音高化、短元音长化、r 后接元音的央化现象。

对于“荼”“茶”的形音义关系,由于上古r 后低元音不高化,所以麻韵二等一直保留了a 这一读音,《广韵》有“茶”字“宅加切”这一读音。由于中古以后饮茶风气日盛,为了与“荼”字其他异读的意义相区别,就把“荼”字的一横去掉,成为“茶”,并让该字保留原来的麻韵读音,尽管声母由于产生舌上音而从原来的以母以及后来的定母分化出来,但是韵母还与上古鱼部的读音比较接近。现代方音中的“茶”字读音,有些也保留了汉语上中古的读音,比如闽语。在少数民族语言,比如傣语中,“茶”字的读音1a 可能属于上古“茶”字的以母流音的残留。壮语以及部分苗瑶语“茶”字声母为舌根音k,可能是上古“茶”的巴南方音“葭”“檟”的残留,其音理机制为元音高化。