外显自尊和大学生攻击性的关系:有调节的中介模型

2022-12-01段彩彬张冰王天奇宋德群赵永吉

段彩彬,张冰,王天奇,宋德群,赵永吉

(1.沈阳农业大学 学生处,辽宁 沈阳 110866;2.辽宁师范大学 心理学院,辽宁 大连 116029)

一、引言

近年来,校园欺凌事件频频发生,对个人和社会造成诸多影响。攻击性作为青少年时期校园欺凌的主要形式,指个体借助言语、行为等手段对某人实施伤害,并对其身心造成不同程度影响的行为。[1]686[2]1095研究表明,攻击性行为的产生可能和家庭因素(如父母控制)、社会因素(如应激)等有关。[3]1106[4]1358然而,研究较少关注攻击性个体差异。个体作为攻击性的实施主体,研究发现,个体自恋与攻击性存在显著正相关,个体自恋程度越高,越倾向于攻击行为;[5]1243个体认知重评在认知风格和网络攻击行为之间起中介作用。[6]131因此,有必要从个体差异角度对攻击性深入探讨。

(一)自尊与攻击性

自尊是个体差异的重要因素,指自身对自己各方面的认知以及自己与周围环境的关系,是人格当中最重要的组成部分。研究发现,自尊与攻击性呈显著负相关,自尊水平越高,攻击性越低。[7]112Matsuura等人则选取了囚犯为研究对象,通过行为干预实验,进一步探讨自尊和攻击性的关系。结果发现,相较于高自尊囚犯,低自尊囚犯更容易产生攻击性。[8]104然而,自尊如何对个体攻击性产生影响,有关机制研究相对较少。

(二)自尊与自我概念清晰性

自我概念清晰性指自身对自己知、情、意等各方面认知的清晰度,具有自我认知稳定性、一致性。其与自我概念不同。自我概念更关注自身的相关知识和相关评价,比如更关注“我是什么样的人”、“我在别人眼里怎么样”等,具有自我认知不稳定性。研究发现,自尊对自我概念清晰性有正向预测作用,自尊水平越高,自我概念清晰性越高。[9]19自我概念清晰性在自尊和心理健康之间起中介作用。[10]69研究还发现,自我概念清晰性负向预测网络欺凌行为,自我概念清晰性越高,网络欺凌行为越低。[11]5网络欺凌行为作为攻击性的一种表现形式,受到了自尊、自我概念清晰性的共同影响。由此我们推测,个体攻击性水平也受到了自尊、自我概念清晰性的影响,可能表现为:不同自尊水平的个体产生的攻击行为受到自我概念清晰性的中介作用。研究提出假设H1:不同自尊水平对攻击行为的影响机制中,自我概念清晰性起到中介作用。

(三)内隐、外显自尊与个体攻击性

内隐社会认知是个体过去的经验对自身行为产生无意识影响的现象。自尊作为内隐社会认知的主要成分,Greenwald和Banaji从内隐和外显水平将其分为内隐、外显自尊。[12]10外显自尊指个体对自己价值及自己与所处环境关系的现实性评价;内隐自尊指个体对自身各方面的潜意识认知和评价。吴明证依据外显、内隐自尊高低水平的不同,进一步将两种自尊结合,即个体自尊分为高外显高内隐自尊、高外显低内隐自尊、低外显高内隐自尊、低外显低内隐自尊。[13]69研究发现,外显、内隐自尊水平越一致,个体自我概念清晰性越高,[14]1297内隐自尊在外显自尊和自我概念清晰性之间起调节作用;[9]20相反,外显、内隐自尊水平越不一致,个体自我概念清晰性越低,更加不自信,当面对挫折时,更加容易产生攻击性。[1]690由此我们推测外显自尊、内隐自尊共同对自我概念清晰性、攻击性产生影响。研究提出假设H2:外显自尊对自我概念清晰性的影响机制中,内隐自尊起调节作用;假设H3:外显自尊对攻击性的影响机制中,内隐自尊起调节作用。

综上,为进一步探讨自尊和攻击性的关系,本研究构建了一个有调节的中介模型:自我概念清晰性在外显自尊和攻击性之间起中介作用;内隐自尊调节了中介过程的前半路径和直接路径(图1)。

图1 假设模型图

二、研究设计

(一)研究对象

随机选取在校大学生540人参加问卷测试。其中,收回有效问卷492份(男245人,女247人;大一123人,大二136人,大三121人,大四112;平均年龄20岁),有效率91%。所有测试均在征得参与者同意后实施,测试结束后赠送参与者小礼品一份。

(二)研究工具

1.外显自尊量表(The Self-Esteem Scale,SES)[15]318

用于评估个体自尊水平。总分40分,包含10道题目,采用1(很不符合)~4(非常符合)4点计分。总分或总均分越低,则个体对自己评价越低,外显自尊水平越低。本次测验内部一致性信度为0.83。

2.自我概念清晰性问卷[16]42

用于评估个体自我概念清晰性水平。共12个条目,1(完全不符合)~7(完全符合)7点评分。总体平均分越低,则个体自我认知越不清晰,自我概念清晰性越低。本次测验内部一致性信度为0.81。

3.攻击性量表[17]449

用于评估个体攻击性行为程度。总分100分,包含20道题目,采用1(非常不符合)~5(非常符合)5点评分。总分越低,则个体攻击性行为程度越低。本次测验内部一致性信度为0.86。

4.内隐自尊测验[18]1022

通过个体对不同词语(概念词、属性词)的反应程度,掌握自身内隐自尊水平。概念词中有自我类词语(本人的、自己等)和非我类词语(他的、人家的等)各10个;属性词中有积极词语(开心、勇敢等)和消极词语(仇恨、恐怖等)各10个。测验由五个部分组成:第一部分是对电脑呈现的概念词快速进行按键,当自我类词语出现时按F键,当非我类词语出现时按J键;第二部分是对属性词快速的按键反应,对积极词按F键,消极词按J键;第三部分是联合反应,对自我类词和积极词按F键,非我类和消极词按J键,称为相容任务;第四部分对概念词再次按键反应,对自我类按J键,非我类按H键;第五部分再次联合反应,对非我类词和积极词按F键,自我类词和消极词按J键,称为不相容任务。为防止被试由于顺序效应产生对测试的干扰,测试中一半被试先完成相容任务,另一半被试先完成不相容任务。通过被试在相容任务和不相容任务下的反应时差异来评估个体内隐自尊水平。

(三)统计方法

运用软件SPSS 21.0和E-prime1.1进行统一的数据处理分析。采用单因素检验法排除测试中因共同方法偏差导致的结果差异。采用独立样本t检验,对男女之间的攻击性水平进行分析。通过回归分析和偏差校正的Bootstrap法,检验有调节的中介模型。

三、结果

(一)共同方法偏差检验

整个测试过程中,由班主任亲自发放问卷,强调如实作答。数据处理时,采用单因素检验法试图排除测试中因共同方法偏差导致的结果差异。[19]944结果发现,最高单因子变异解释率为28.75%,小于40%的临界值。因此,测试结果中各条件之间的差异不是由共同方法偏差所产生。

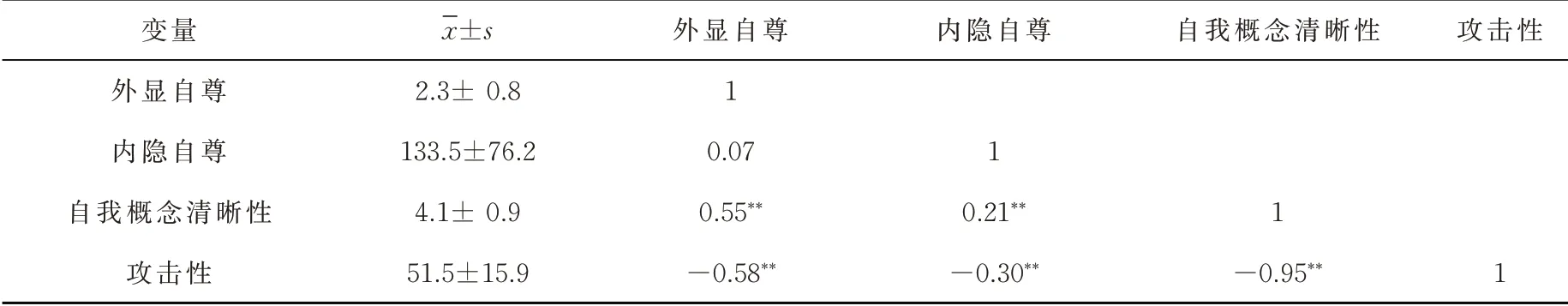

(二)变量间相关分析

对各变量进行相关分析。结果发现(表1),外显自尊与自我概念清晰性之间存在显著正相关,外显自尊与攻击性之间存在显著负相关;内隐自尊与自我概念清晰性之间存在显著正相关,内隐自尊与攻击性之间存在显著负相关;自我概念清晰性与攻击性之间存在显著负相关。对不同性别和年级下,攻击性的差异进行t检验和F检验。结果发现,相较于女生,男生攻击性水平更高(t=-4.52,df=490,P<0.01);年级之间不存在显著差异。因此,为减少性别对研究结果的影响,将性别作为控制变量进行后续分析。

表1 相关分析(r)

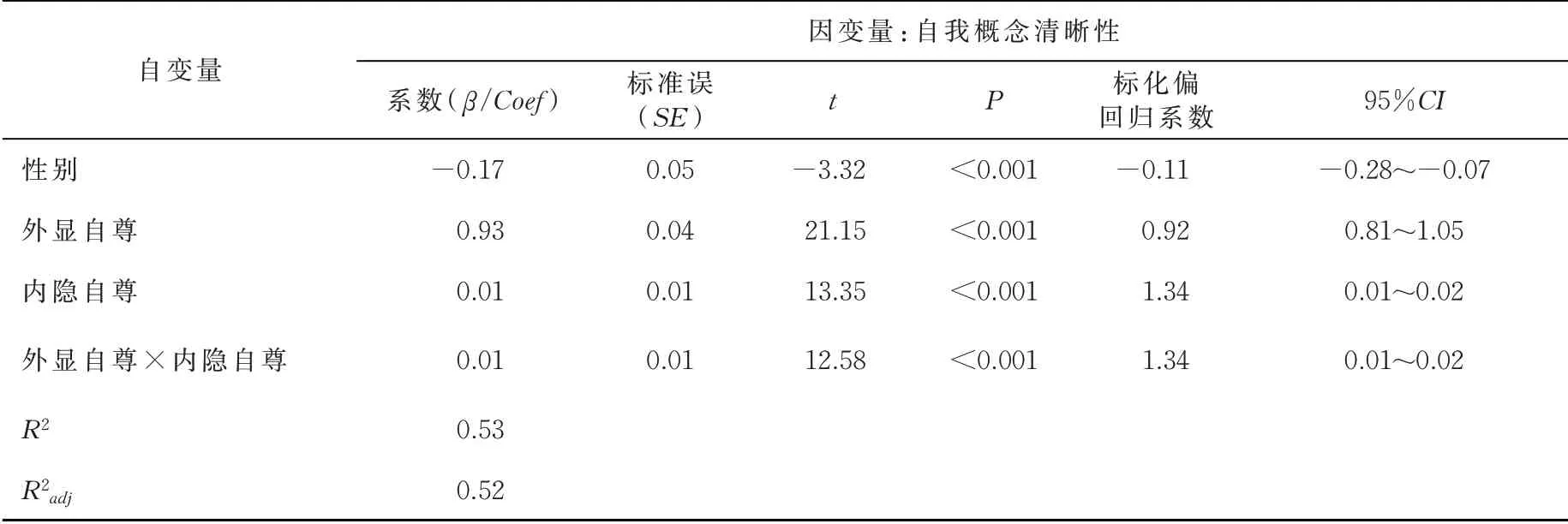

(三)有调节的中介模型

采用已有研究模型检验程序。[20]714[21]110第一步,将外显自尊、内隐自尊水平中心化,考察在自变量(外显自尊)对因变量(攻击性)的影响中,内隐自尊是否起调节作用,并将性别作为控制变量进行处理;第二步,考察在自变量(外显自尊)对因变量(自我概念清晰性)的影响中,内隐自尊是否起调节作用;第三步,考察自变量(外显自尊)对因变量(攻击性)的影响中,自我概念清晰性是否起中介作用。结果发现,外显、内隐自尊水平的交互项能显著的负向预测攻击性(表2,β=-0.18,P<0.001),也能显著负向预测自我概念清晰性(表3,β=0.01,P<0.001);此外,外显自尊水平对自我概念清晰性具有显著正向预测作用(表3,β=0.93,P<0.001),自我概念清晰性水平对攻击性具有显著负向预测作用(表4,β=-16.30,P<0.001),同时,外显自尊水平对攻击性也具有直接负向预测作用(表4,β=-3.61,P<0.001)。因此,自我概念清晰性在外显自尊和攻击性之间起部分中介作用,而内隐自尊则调节了中介作用的前半路径和直接路径。

表2 有调节的中介模型检验:第1步(N=492)

表3 有调节的中介模型检验:第2步(N=492)

表4 有调节的中介模型检验:第3步(N=492)

采用偏差矫正的Bootstrap法对中介效应进一步验证,样本量选择1000,设置95%的置信区间。[22]336结果表明,自我概念清晰性的中介效应成立(95%CI:-2.47~-1.12),值不包含0。

为更好解释“外显自尊→自我概念清晰性→攻击性”中介路径中的调节作用,将内隐自尊水平分为高分组(+1s)和低分组(-1s),进行简单效应分析(图2、图3)。图2表明,在内隐自尊较低的情况下,外显自尊可以显著正向预测自我概念清晰性(β=0.41,t=19.58,P<0.01);在内隐自尊较高的情况下,外显自尊仍可以显著正向预测自我概念清晰性,且预测作用显著增强(β=1.81,t=12.80,P<0.01)。图3表明,在内隐自尊较低的情况下,外显自尊可以显著负向预测攻击性(β=-8.74,t=-26.92,P<0.01);在内隐自尊较高的情况下,外显自尊仍可以显著负向预测攻击性,且预测作用显著增强(β=-37.49,t=-14.07,P<0.01)。

图2 外显自尊对自我概念清晰性的影响:内隐自尊的调节

图3 外显自尊对攻击性的影响:内隐自尊的调节

四、讨论

校园欺凌对青少年身心成长会造成一定程度危害,也一直是国家和家长十分关心、急切解决的问题。本研究着眼于大学生攻击性行为,从个人差异角度出发,结合内隐社会认知侧面,通过问卷测量法、行为实验法,探讨了外显自尊对攻击性行为的影响以及内隐自尊、自我概念清晰性在二者之间的关系。

(一)外显、内隐自尊相对独立

研究表明,不同结构的两个自尊(外显、内隐自尊)之间不存在显著相关,进一步证实了二者的相对独立性。[13]70同时,也表明了探讨外显自尊和内隐自尊共同作用下对个体影响的必要性。Smith和DeCoster从信息加工角度对此进行了解释:个体存在两种信息加工模式。一种是规则加工模式,对信息进行反复学习、不停思考,然后有逻辑的、相对理性的去处理信息,产生有意识的、可控制的信息加工;一种是联结加工模式,对信息处理仅凭借自身直觉,一种自然而然的、自身意识不到的加工。外显自尊个体常采用前者模式,有规律、有规则的加工信息,对社会信息进行规律、严谨处理的反映;内隐自尊个体则常采用后者模式,习惯性的加工信息,对信息进行快速、直观处理的反映。

(二)自我概念清晰性起部分中介作用

研究还发现,在“外显自尊→攻击性”路径中,自我概念清晰性起部分中介作用,假设H1得到验证。外显自尊水平越高的情况下,个体越倾向产生较低的攻击性行为。同时,外显自尊水平较高的情况下,还可导致个体产生较高的自我概念清晰性,对自我认识更加全面和清晰,在此基础上进一步导致个体降低自身的攻击性行为。这与以往研究结果类似。[1]691[9]21高自尊个体对自己认识更加全面,更能客观认识自我,对自身也充满自信;低自尊个体则恰恰相反,其看待问题比高自尊个体更加悲观,内心比较焦虑和自卑。[23]9因此,外显自尊水平对自我概念清晰性具有正向预测作用。相较于低自我概念清晰性,当自我概念清晰性个体水平较高时,期对自己了解更加全面、更加系统和深入,懂得整合各方面的得失,冷静、客观的面对问题和挫折,且能有效缓解不良负性情绪;而自我概念清晰性较低的个体,对自我认知比较片面,面对挫折或压力时,更易产生不良情绪,进而产生攻击行为。[24]749因此,自我概念清晰性可负向预测攻击性。

(三)内隐自尊起调节作用

在“外显自尊→自我概念清晰性”路径中,内隐自尊起调节作用,假设H2得到验证。在低内隐自尊的情况下,个体外显自尊水平正向预测自我概念清晰性;在高内隐自尊的情况下,个体外显自尊水平正向预测自我概念清晰性程度更强。此与以往研究结果一致。[25]383可能的原因:第一,外显自尊更加关注外在的评价,思维比较缜密,属于意识领域下的行为反映;内隐自尊则更加关注内在评价,属于无意识领域下的反映,更加直观化、情感化。当外显自尊和内隐自尊水平不一致时,说明个体意识和无意识领域存在冲突,导致个体自我概念清晰性程度降低[26]95。第二,自我认知矛盾模型认为,当个体外显自尊、内隐自尊出现不一致时,个体自我认知会出现矛盾性、冲突性。一旦面临压力或负性事件后,相比一致性自尊,外显自尊和内隐自尊不一致时,个体更具有负面的自我认知,影响相关的行为、决策等。[27]382

在“外显自尊→攻击性”路径中,内隐自尊同样在二者之间起调节作用,假设H3得到验证。相较于高内隐自尊,在低内隐自尊的情况下,外显自尊对攻击性具有显著负向预测作用;当内隐自尊水平较高时,外显自尊对攻击性的负向预测作用显著增强。说明外显自尊和内隐自尊水平越一致且均较高时,个体攻击性越低;外显自尊和内隐自尊水平越不一致时,个体攻击性越高。可能的原因:相比一致性自尊,不一致性自尊个体更加不自信,更加敏感,且容易产生焦虑等情绪波动。因而,为了更好维护自己自尊,常通过攻击行为来进行自我防卫。[28]5有研究发现,不一致性自尊个体在面临压力等其他事件是,自我效能感更低,进而更易产生冲动行为。[29]458[30]372

(四)相关建议

本研究结果表明,作为校园欺凌主要表现形式的攻击性行为受到个体差异的影响。大学生攻击性与外显自尊、内隐自尊和自我概念清晰性有重要联系。在日常教育中应注重对其自尊和自我概念清晰性的培养。一是,认清现实。在现实基础上进行自我成长,不可好高骛远。在与同学横向比较的同时,多鼓励大学生采取纵向比较的形式提升自我。二是,内外协调。除了关注外在形象外,多认识自己内在条件,采取内外统一、内外协调的行为方式。三是,自我肯定。对自己有重复的了解,学会扬长避短。一旦发生错误,应勇于程度,并及时补救,勇敢做真正自己。

(五)不足之处

第一,研究取样方式为方便取样,且为主观测评方法。未来可尝试选取大量被试或采用实验法,有效的操控各个变量,开展进一步研究,提高研究结果的效度。第二,研究从内隐社会认知角度出发,将自尊进一步进行了细分,但有关自我概念清晰性和攻击性却缺乏进行进一步分细分。未来可着手外显、内隐自尊与外显、内隐攻击性的关系。

五、结语

外显自尊和大学生攻击性之间的关系受到自我概念清晰性的中介作用和内隐自尊的调节作用。具体表现为:

外显自尊水平对自我概念清晰性具有显著正向预测作用,而自我概念清晰性又显著负向预测个体攻击性;外显自尊水平还可直接正向预测个体攻击性。另外,内隐自尊在外显自尊和自我概念清晰性关系中起调节作用,在外显自尊和攻击性直接也起调节作用。