提升城市文化软实力的体育文化建设路径研究——以连云港市为例

2022-11-30史朝兵

史朝兵

提升城市文化软实力的体育文化建设路径研究——以连云港市为例

史朝兵

(江苏财会职业学院,江苏 连云港 222061)

探索体育文化建设路径,提升城市文化软实力是新时代城市现代化建设的重要内容。实践证明,先进的体育理论和成功的经验总结是体育文化提升城市文化软实力的保障。论文采用文献法、实地考察法和逻辑分析法对连云港市的体育文化现状进行调研,分析得出当前连云港市的体育人口不多、体育场地不足、体育产业不强、体育赛事不出名四大问题,针对上述四个问题,研究者提出连云港市体育文化建设的三条路径:(1)强化本土体育赛事和引入体育赛事的融合;(2)重视体育产业结构升级与旅游推广的组合;(3)突出体育广场和体育小镇的特色文化建设。充分结合泛长三角地区规划,发挥连云港市环境、区位优势,实现连云港市城市体育文化的可持续发展。

体育文化;路径;城市文化;软实力

1 问题提出

进入新时代以来,党和国家加强了文化建设,要以文化自信驱动社会主义文化繁荣。党的十九大明确提出要建设社会主义现代化强国。近年来,我国在竞技体育领域可谓是硕果累累,但在群众体育方面可以说滞后于群众体育需要,而在体育文化建设上,只有经济水平发展较高地区才跟上了时代的节拍,但在经济落后地区,滞后不是一点半点。众所周知,体育文化因其具有独特的魅力和强大的感召力吸引了大量的群众参与其中,不仅提高了民众的健康水平,还满足了他们对体育文化的需求。

纵观体育文化发展研究,我们不难发现:体育文化“落地”于本土文化研究,已经成为地域文化研究的重要内容,学术界的目光聚焦于此也成为常态。不难理解体育文化滞后势必会对体育全局性发展产生障碍,同时也会折射出体育文化建设中的各类问题和困惑[1]。体育文化建设理论的迟滞以及体育文化建设实践的缺失一定会影响一个城市的文化建设品味,影响建设“魅力城市”“旅游城市”的发展定位。

2 连云港市体育文化发展现状调查与分析

2.1 体育人口

群众体育的人口是评判一个地区体育文化发展水平高低的一个重要指标,这个指标有两个维度,一是体育人口的数量,二是体育人口的质量。体育人口的数量决定了城市体育文化建设的规模,而体育人口的质量则决定了城市体育文化建设的水平。据连云港市2020年统计年鉴中的数据显示,截止2019年底,全市人口534.41万人,其中市区人口为224.84万人,东海县124.55万人,灌云县103.18万人,灌南县81.84万人。体育人口占比并不高,远远落后于同类城市,只占28%。

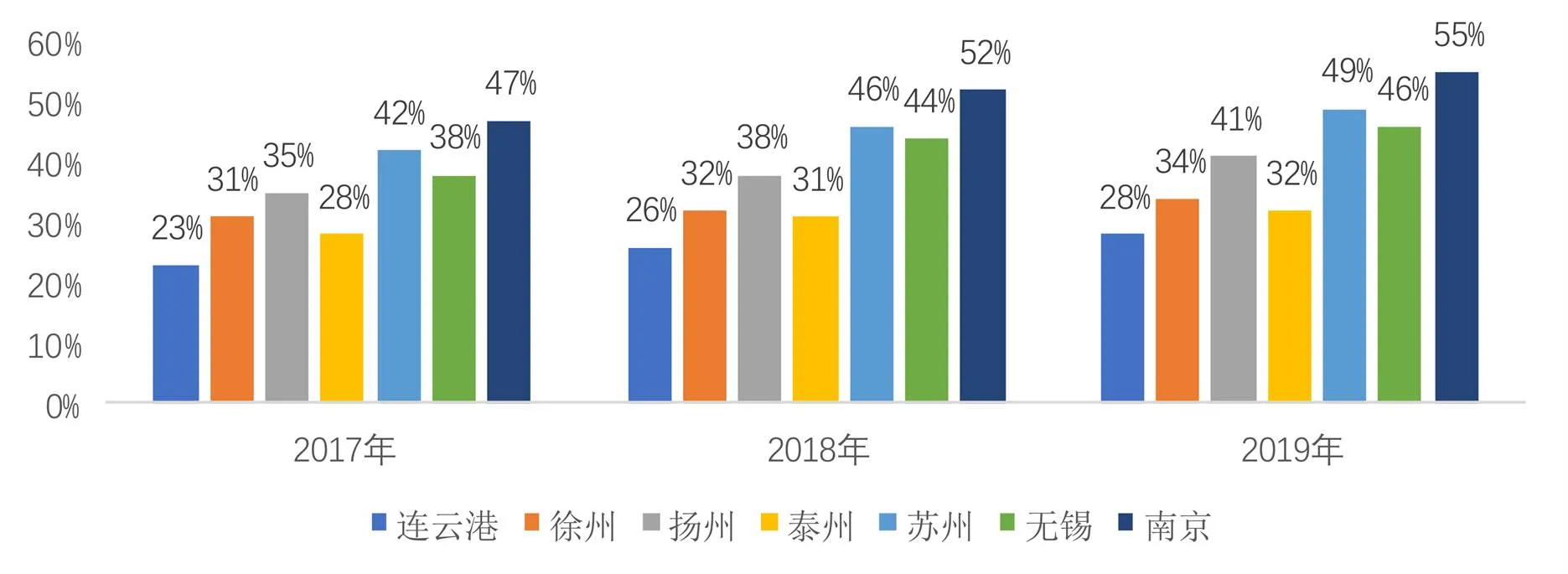

图1 江苏省七市2017-2019年体育人口占比

从数据可以看出,苏南地区的体育人口占比较高,接近50%,苏中地区在35%左右,苏北地区最低。可以看出:连云港市市民体育参与度和亲和度较不高,导致这样的现状,很大程度上还是受经济与社会发展水平所限。基于这样的现实情况,连云港市群众体育的“十四五”规划要强化群众体育的魅力和感召力,增加体育场所建设资金,驱动体育产业高质发展,吸引全国性和国际性体育赛事落户连云港,以此来增强市民参与城市体育文化建设的热情。

虽说江苏省是经济发展水平较高的省份,但群众体育滞后是一个不争的事实,相比世界“体育名城”,在体育人口上还是存在不少的差距。国际体育名城的体育人口的占比均超过了60%,比如美国洛杉矶体育人口占比77%,法国巴黎体育人口占比81%,日本东京体育人口略低,占比为63%。

2.2 体育场地

近年来,连云港市在提升城市内涵和文化软实力上加大投入,对体育场地建设做了全局性规划,在市区,沿东西盐河、玉带河两岸绿地上兴建篮球场、网络场、门球场36个,健身绿道50千米。以苍梧绿地、郁州公园、青年公园为代表的公园全民健身场所改造工程也接近尾声。市民广场和好人广场的体育功能改造项目也已于2020年开始正式动工。这些基础设施的建成并投入使用能帮助连云港市城市体育文化发展增效提速。总的来说,完备的体育场地设施可以体现一个城市的人文精神风貌和体育服务水平,由此可以增加城市的识别度和吸引力,而连云港市体育设施在此方面并无竞争优势。体育场地的充足可以增强市民参与全民健身运动的热情。简而言之,市民有了健身的好去处,进而养成健身的好习惯,既而为一个城市体育文化的底蕴添色加料。连云港市为了提升城市文化软实力,增强城市识别度和吸引力,已经初步建成具有现代化水平的公共体育服务体系,其特点是依托公园、广场、步道的建设与改造为市民提供充足的体育场地资源,据统计,连云港市体育人口人均体育设施面积只有7.5平方米,远低于苏南各市的16.4平方米。总体来看,连云港市无论是在体育场地面积上、还是在体育场地智能化管理上,均低于同期13个沿海开放城市,在利用率上略高于北海[2]。因此在体育场地建设上还有很大的空间可挖。

2.3 体育产业

连云港市在发展体育产业上,认真向苏州、无锡和常州学习,虽然在经济体量上不比上述三市,但在体育产业发展上,学得还有模有样。连云港市经过先期调研、科学规划,在市委、市政府的引领下,鼓励和帮扶社会力量参与发展体育事业和产业。目前,体育产业已经成为连云港市经济的又一增长点。但离《体育强国建设纲要》中要求体育产业成为国民经济支柱产业,还有很长的路要走[3]。目前,连云港市的体育产业正在由传统向研发和服务方面转型,《2019年全国体育产业机构名录》中的体育企业(公司)落户连云港的有113家,其有从事体育培训、体育用品批发零售的比例就高达90%以上,从事体育研发生产的企业只有7家,主要经营健身器材和体育用品配件的研发和生产。这类企业的特点是微型化、分散化、重复化和低端化。显然,这种体育产业结构是不能满足连云港市民日益增长的体育生活需要的。也就是说,连云港市应因地制宜、因时制宜地加推体育产业发展供给侧改革,研发出基于用户需要的智能化、个性化体育用品和服务。

2.4 体育赛事

实践证明,大型体育赛事能有效地带动一个城市群众体育的发展,这类体育运动在该市的普及率也会大踏步提高。随着市民对该项体育运动的认识的提高,参与该项运动的热情也会大大增强,一旦这类体育运动成为城市的一张闪亮名片,就会成为促进区域经济发展和城市经营的有效手段。众所周知,国际性和全国性体育赛事的“吸睛”“吸金”能力是非常强大的[4]。但是受制连云港市本土体育文化,连云港市承办全国性体育赛事的机会非常少,虽然有徐圩马拉松、“大圣之道”花果山100国际越野赛、2019亚洲杯赛暨一带一路铁人三项赛等赛事,但连云港市民对此的反响不大。究其原因,是上述这些赛事的体育消费理念和体育赛事宣传不切合,导致体育赛事没有与连云港市民产生共振。体育赛事没有与连云港市经济与社会发展同频共振的原因,归纳起来有以下几点:(1)政府发展体育事业的导向与市民体育需求错位,即体育赛事普及与市民需求个性化的矛盾不可调和;(2)引入赛事未经顶层设计,导致盲目追求知名度而忽视了群众体育基础和本市的体育市场行情;(3)承办高质量体育赛事的文化底蕴匮乏。引入的体育赛事多为一次性赛事,很少有周期性赛事,因而难以形成体育赛事与城市经济、社会发展形成良性互动。

3 连云港市体育文化建设路径探索

3.1 强化本土体育赛事和引入体育赛事的融合

引入的体育赛事要想发挥其经济驱动与社会发展的目标,就一定要选择在本地有较好群众基础的体育赛事,同时,还要结合本地的体育产业市场的行情创新宣传手段。只有这样,才能将赛事打造成为城市发展的一张特色名片[5]。值得一提的是,不是所有的赛事都对本地经济与社会发展有促进作用,如果承办的体育赛事超过了本地经济的载荷,它就会反作用于经济与社会发展。这就是说,在引入知名体育赛事时要强化与本土体育赛事融合问题的研究。作为城市体育文化建构的核心主件的体育赛事也应有本土体育赛事的一席之地,只有这样,才能产生城市体育文化品牌效应,才能传达与本土体育文化相契合的体育精神与体育价值观,这些都是城市文明进程动力源,是提升城市核心竞争力的有力举措。

在引入和推广体育赛事时,连云港市应重点研判体育赛事与其地理位置、地貌风光、气候条件、自然资源契合度,要将“西游文化”“汉文化”与体育赛事文化实行有效对接,利用好连云港的“山”“海”“河”等自然资源,创立“魅力城市”“森林城市”和“海洋城市”名片。

在现有群众体育基础上,加大投入,开展丰富多彩、种类齐全的能契合市民需求的全民健身活动和赛事,让这种本土赛事常态化。对标《体育强国建设纲要》,查长补短,推进“全民健身模范城市”的创建。在引入竞技体育知名赛事时,要考察关注率高、普及率高、市场前景广、影响力大的体育赛事,加强与国际和全国性体育赛事组织与机构的交流合作,政府授权给有较强实力的体育企业承办赛事活动,重视市场运作。可利用本地貌资源进行赛事规划:比如依托连岛开展帆船、皮划艇等水上竞技赛事和海钓等休闲赛事;依托花果山景区开展山地越野赛事;依托徐圩平坦地势开展马拉松赛事;依托市区篮球、足球场地和绿道开展篮球、足球和健步走等群众基础较好、商业价值较高的本土赛事。

3.2 重视体育产业结构升级与旅游推广的组合

虽说近年来连云港市的体育产业有了长足的发展,但微型化、分散化、重复化和低端化等劣势非常明显。要想让体育产业成为连云港市的支柱产业,需要从以下两个方面入手:一是认准体育市场发展形势,全力驱动体育产业结构优化升级。在引导传统体育产业转型的基础上,重视发展体育加工业、制造业,尽可能减少重复投资,加强新技术转化,加推技术创新,使体育产业朝着智能化、科技化的现代制造业发展。在全力驱动体育制造业的同时,还要加强对体育服务业的扶持,通过提升体育服务的质量达到吸引四方来客的目的,体育服务业可以大胆采用大数据、云计算、区块链等新技术,实现城市体育文化智能化发展。二是通过与旅游业的有效组合,引导和鼓励民间资金进入体育休闲娱乐景点的开发,比如在连岛等有条件的海滨浴场开展冲浪、水上芭蕾、水上自行车,在石棚山、孔望山、海上云台山等地开展攀岩、蹦迪等健身休闲体育运动。体育产业多元化发展是体育产业现代化的发展方向,充分发展体育的健身、休闲、卫生、教育职能,针对不同人群在各景点建设体育度假中心、健康中心、水上挑战中心、海岛与海洋娱乐中心等。由于连云港市汉文化、西游文化资源较为丰富,可以通过开发连云港的古驿道、海州古城、民主路文化街等遗迹深度挖掘历史文化资源,延伸绿道体育内涵与功能,建设具有群众体育性质的体育文化观光路线。连云港市医药文化资源也特别丰厚,可以依托康缘药业股份有限公司、民主路文化街上的庆云堂为代表的中华老字号中医药房等,大办推进“体医融合”的健身活动,从而建立健全覆盖全生命周期体育健康服务体系,发挥中医在体育文化推广中的独特作用。

3.3 突出体育广场和体育小镇的特色文化建设

根据《连云港市城市总体规划2008—2030年》和《连云港市体育局关于加强全民健身场地设施建设的通知》的要求,全面考虑了连云港市城市规划布局过散的具体实际,在规划体育场地设施建设上,明确以户外休闲空间拓展为主、室内健身为辅的建设原则,充分利用现有的公园、广场等基础设施。根据市民户外运动的规律,全力打造“城市10分钟体育健身圈”,并加推在特色小镇上建成“乡村十里体育健身圈”。体育特色小镇的最大特色就是集运动休闲、健康养老、文化旅游为一体的多功能体育社区。目前,连云港市在东海县桃林汽车循环经济小镇、灌云县衣趣小镇、灌南县汤沟香泉小镇、赣榆区赶海小镇、海州区健康益生小镇、连云区高公岛紫菜小镇、高新区花果山丝路智能小镇等七个特色小镇上建成了多功能体育社区14个。这种体育特色社区最大的优点在于能将改造区域性空间与要素耦合聚焦有机结合起来,加推城市体育产业结构优化升级,助力城镇化进程。连云港市可以根据本地土地资源,开发一些户外休闲运动综合服务项目,比如依托东西盐河绿地建设健身休闲公园、依托环城绿道建设徒步骑行服务站;依托花果山风景区和海上云台山景区建设山地户外营地、依托月牙岛建设湿地休闲中心;依托海洋资源建设公共帆船服务中心和海洋文化体育中心等休闲场所。

4 结语

今年是“十四五规划”的开局之年,也是全面建成小康社会之后大步向建设现代化强国目标迈进的关键年。随着人们的健身意识加强,人们日益增长的美好生活需要越来越多的体现在体育健身上,只有加推全民健身的场所建设速度和规模,才能满足人们对体育健身的需求。同时举办各类体育赛事,驱动体育产业发展方能提高城市体育文化品味,增强连云港市体育文化“软实力”。

[1]李志伟.城市体育文化建设的思考分析与研究[J].汉字文化,2020(4):189-190.

[2]芦燕.体育赛事文化对城市文化核心竞争力的提升路径[J].体育风尚,2020(2):205-207.

[3]商聪.徐州彭祖养生体育文化圈的构建策略[J].体育科技,2019,40(6):61-62.

[4]涂佳.全球化视野下基于城市认同的重庆城市体育文化定位与发展研究[J].体育世界:学术版,2019(6):46-47.

[5]马爱民,何勇.竞技体育名人与南通城市体育文化发展探究[J].当代体育科技,2021,11(25):166-168.

[6]黄莉.我国体育软实力的SWOT分析[J].南京体育学院学报,2020,19(8):1-15+85.

Research on the Path of Sports Culture Construction to Enhance the Soft Power of Urban Culture--Take Lianyungang City as an Example

SHI Chaobing

(Jiangsu College of Finance & Accounting, Lianyungang 222061, Jiangsu, China)

2021-2022年度连云港社会科学基金项目《用好体育文化 丰富城市文化内涵与品味》(主持人:史朝兵,项目批号:21LKT0132)。

史朝兵(1975—),学士,讲师,研究方向:体育教育。