基于司法大数据的生态环境犯罪刑法惩治分析

2022-11-27焦艳鹏

摘要:生态文明建设是我国社会主义现代化建设的重要组成部分。依法惩治生态环境犯罪是保障生态文明建设的重要手段。文章基于司法大数据对我国刑法规定的生态环境犯罪的发案情况、基本样态、核心成因与治理之策等进行了统计与分析。研究表明,运用刑法手段惩治生态环境犯罪在我国取得了初步效能,尽管污染环境罪等典型生态环境犯罪的发案率近年来处于冲高回落阶段;但由于仍处于工业化进程中,人民群众的生产、生活与生态要素的交互在空间与密度上依然广泛与密集;基于刑法惩治所压制的生态环境犯罪发案与犯罪的原始动能之间仍呈现出一定的二元离散;部分生态环境犯罪发案显示出犯罪人基于生活利益而获取自然资源的客观情形在一定时空范围内依然存在;提升刑法治理生态环境犯罪的效能尚需多方参与、多元共治、多维提升,从而努力实现人民群众生产、生活质量与生态文明建设的同步高质量发展。就微观层面而言,基于司法大数据的统计分析表明,由于新冠疫情防控政策等公共政策的影响,自2020年以来我国生态环境犯罪的发案数量呈现出巨大下降。但需明确的是,此种下降具有强烈的外部性与暂时性,在本质上是由于人民群众基于居家不出而形成的。随着新冠疫情防控政策的常态化、精准化,人民群众生产、生活活动仍将与生态环境产生广泛交互,开发与利用自然资源转化为生产资料与生活资料普遍。为巩固生态环境犯罪的预防与治理效能,建议相关部门制定相关的生态环境法律普法计划与生态环境犯罪预防治理计划,一方面,通过进一步宣传生态文明理念,对盗伐林木、滥伐林木,非法猎捕、杀害珍贵、濒危野生动物,非法采矿,非法捕捞水产品等典型的生态环境犯罪的相关法律进行宣传;另一方面,充分动员社区、村委会、居委会等基层自治组织,鼓励通过发展替代型产业等方式,通过多元治理方式,切实使生态环境要素所在地人民群众的基本生活利益保障与生态环境的冲突减少到较低水准,从而从根本上降低生态环境犯罪的发案率,切实巩固生态文明建设的成果。

关键词:生态文明;生态环境犯罪;案发规律;治理效能;司法大数据

中图分类号:D9243文献标志码:A文章编号:1008-5831(2022)05-0173-19

生态环境犯罪是以生态环境为侵害客体的犯罪。我国国土面积辽阔,且处于快速发展中,生态环境犯罪高发、多发。研究与分析生态环境犯罪惩治样态,有利于掌握该类犯罪的发案规律,指导犯罪治理,有利于进一步厘清经济发展与人民生活水平改善中生态环境、自然资源等与人类生产、生活的关系。本研究以2021年度我国生态环境犯罪的审判情况为分析切入,研究对象为我国《刑法典》第六章规定的“破坏环境资源保护罪”中的相关罪名,数据主要来源于中国司法大数据研究院基于“中国裁判文书网”数据库生成的相关数据。

一、2021年度我国生态环境犯罪案件整体情况分析

(一)2021年全國生态环境犯罪案件数量的统计数据

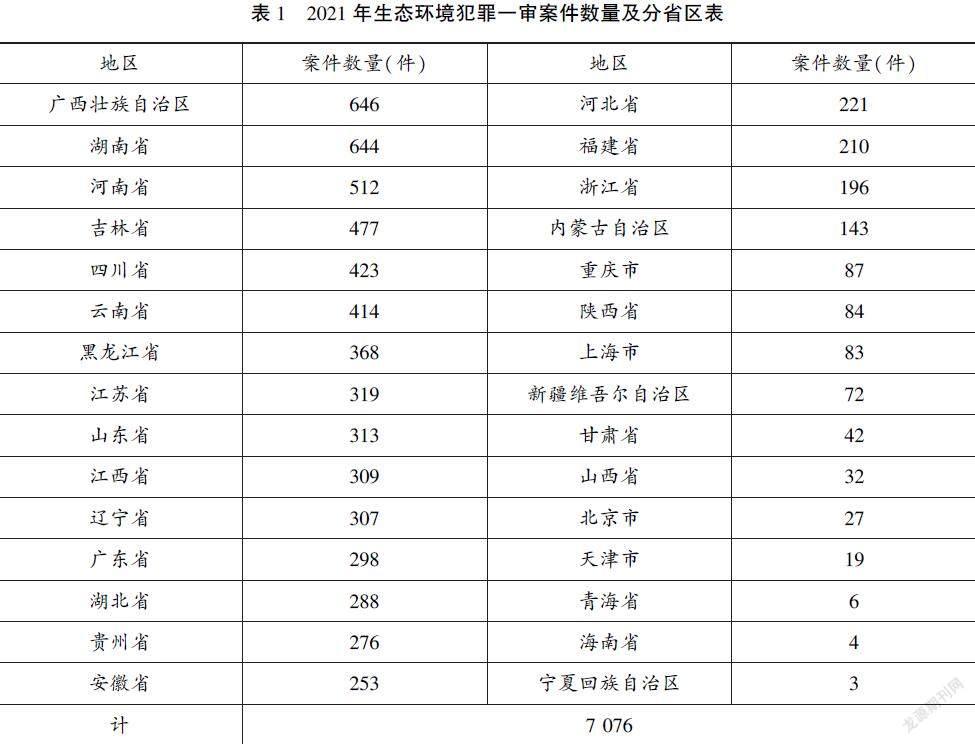

2021年我国生态环境犯罪一审既判案件数量总量及分省区数详见表1。

(二)2021年全国生态环境犯罪案件数量总量分析

根据表1统计数据可知,2021年度全国生态环境刑事一审案件审结案件数量为7 076件。相关资料显示,2017年、2018年、2019年全国环境资源刑事案件的审结数量分别为22 637件、25 623件、36 733件[1]。根据笔者对2020年我国生态环境犯罪案件的全国一审案件数量的统计,2020年度全国法院审结并公布在中国裁判文书网的生态环境犯罪案件数量为24 193件。2017—2021年我国生态环境犯罪案件的年度一审审结案件见表2。

由于案件的审理时间与案发时间存在一定的时间差(少则几个月,多则1年多)并排除犯罪黑数所谓“犯罪黑数”,是指“由于各种原因而没有记载在刑事统计中的具体犯罪数据 ,也就是刑事统计犯罪个数与实际发生的犯罪数之差。犯罪黑数存在的原因相当复杂 ,而要控制这一现象 ,也需要从其产生的社会原因、法律原因以及主体因素等方面加以考虑”。参见:谢晓东《犯罪黑数及其控制》(《法律科学:西北政法大学学报》,2001年第2期80-85页)。和统计周期误差等其他客观因素,可以初步认为,上述统计年度内法院审结的一审生态环境刑事案件的数量基本可以代表上一年度实际发生的生态环境犯罪案件数量。从表2可知,2019年的案件数量最大,达到了36 733件。生态环境犯罪案件的数量与两个要素具有紧密关联:(1)与人类生产、生活活动对生态环境的影响度直接相关;(2)与生态文明法律制度对人基于生产、生活活动而对生态环境的破坏的制约程度有关。上述两个因素相互关联,共同影响生态环境犯罪案件数量的多少。按照此种观点,在上述两个要素中的一个要素不变的情形下,另一个要素的变化可能对年度案发数量的变化产生显著影响。

初步认为,在2020年新冠疫情发生之前,上述两个影响因子的具体情况相对稳定。即2020年审结的一审案件数量所表征的2019年度发生的全国生态环境犯罪案件数量具有真实性,也即其数量为24 193件的案发数量较好地反映了2019年的实际案发数量。根据以上数据,可以初步认为,我国生态环境犯罪案发数量可能在2018年度达到了峰值,而在2019年度呈现出较大的降幅。

造成2019年度生态环境犯罪案件数量下降的可能原因有二:一是党的十八大以来,我国大力推进生态文明建设,国民的生态文明素质大幅提升,对生态文明法律制度特别是生态环境犯罪有了一定程度认知,客观上降低了犯罪率;二是各地严格生态环境执法与司法,在一定程度上抑制了犯罪现象的发生。

(三)2021年全国生态环境犯罪案件数量大幅下降的原因分析

基于前文分析,虽然可以认为2020年审结的案件数量表明2019年我国生态环境犯罪案件的数量已经进入下降通道,但2021年审结的案件数量表明的2020年我国发生的生态环境犯罪数量为7 076件(仅为上一年度24 193件的1/3)的现实,仍然使人感到惊讶。造成2021年生态环境犯罪案件审结数据大幅下降的根本原因是2020年度受新冠疫情的影响,我国人民的生产、生活活动受到严重影响,同期对生态环境中诸种要素产生影响的破坏生态环境的行为活动受到了影响,客观上降低了该类犯罪的发生。虽然2020年度我国经济仍实现了正增长,但因我国生态环境犯罪中的主体绝大多数为自然人,且生态破坏类案件在生态环境犯罪案件中占绝大多数,因此该类案件的案发数量与自然生态周边的居民的生产、生活的活跃度具有直接关系,这可以在下文中与人的生活具有紧密关联的犯罪案件数量存在大幅下降中得到印证参见:吕忠梅、焦艳鹏《中国环境司法的基本形态、当前样态与未来发展—对<中国环境司法发展报告(2015—2017)>的解读》(《环境保护》,2017年第18期7-12页)。。

(四)2021年全国生态环境犯罪案件数量分罪名统计分析

分罪名统计2020年度我国生态环境犯罪一审审结案件数量见表3。

对比2020、2021两个年度的分罪名审结案件数量可知:在主要生态环境犯罪案件上,后一年度的审结数量比前一年度均剧烈下降。如具有强烈表征意义的滥伐林木罪案件数量,从4 614件降低为1 475件;同样,与人的生活行为具有紧密关联的非法捕捞水产品罪的案件数量,从4 608件下降到了1 475件。上述两类案件的案发数量均下降了2/3以上。相比较上述两类对生态要素具有密切属地依赖的犯罪,非法狩猎罪的发案情况相比较于2020年度的2 681件,2021年仅为1 073件,降幅达到了近60%。

在案发数量排名前五的生态环境犯罪中,非法采矿罪与非法占用农用地罪这两个罪名的案发数量具有较为广泛的地域分布,其数量变化具有较强的说明意义。相对于2020年度的2 834件与2 832件,这两个罪名2021年度的数量仅为783件与713件,其降幅均超过了2/3。

与上述主要反映人民群众生产、生活活动活跃度不同的是,污染环境罪的发生率与企业的生产经营活动的活跃度具有紧密关系。通过上述数据可知,2020年度污染环境罪的年度审结案件数量为1 986件,而2021年度这个数据则下降为474件,降幅达76.13%。如果没有新冠疫情影响,这样剧烈的降幅是难以解释的。

初步认为,造成上述生态环境犯罪案件数量大幅下降的主要原因是2020年1月开始流行于全国的新冠肺炎疫情所造成的我国人民生产、生活活动的紧缩客观上减少了人类对生态环境的破坏。具体而言,2020年1月至2020年4月,为应对首轮新冠疫情,全国人民基本上处于居家不出状态,对生态环境产生影响的生产、生活活动大幅减少;2020年5月以后,疫情蔓延态势虽得到控制,但由于境外输入病例而引起的疫情散发情况仍较为普遍,对人民群众的生产与生活、企业的生产经营活动形成了严重抑制,客观上大幅减少了生态环境犯罪活动的发生。

二、2021年度我国生态环境刑事案件分省区统计与分析

(一)分省区生态环境犯罪案件的基本特征

我国生态环境犯罪案件一审审结案件数量的分省区数据如下:(1)2021年总计为7 076件,分别为:广西646件、湖南644件、河南512件、吉林477件、四川423件、云南414件、黑龙江368件、江苏319件、山东313件、江西309件、辽宁307件、广东298件、湖北288件、贵州276件、安徽253件、河北221件、福建210件、浙江196件、内蒙古143件、重庆87件、陕西84件、上海83件、新疆72件、甘肃42件、山西32件、北京27件、天津19件、青海6件、海南4件、宁夏3件;(2)2020年总计为24 193件,分别为:河南1 998件、云南1 893件、广西1 861件、湖南1 566件、江西1 327件、广东1 274件、湖北1 241件、重庆1 190件、吉林1 141件、浙江1 105件、四川1 070件、安徽974件、江苏936件、河北919件、贵州843件、福建843件、辽宁713件、山东701件、黑龙江654件、内蒙古589、上海270件、陕西245件、山西194件、新疆153件、甘肃143件、天津95件、青海84件、北京57件、海南52件、宁夏36件、西藏16件、其他10件。。

对比数据可知:(1)在全国生态环境犯罪刑事案件数量大幅下降的背景下,各省区的案件数量也大幅下降,在一定程度上表现出一定的成比例性下降特征。(2)尽管案件数量大幅下降,但各省区在生态环境犯罪案件数量中的相对位置没有太大改变,这表明,生态要素的富集程度与自然资源禀赋以及人口等自然指标仍是控制生态环境犯罪刑事案件数量的主要变量因素污染环境类生态环境犯罪与破坏资源类生态环境犯罪表现出不同的时空特征。污染环境罪表现为“东部多、西部少”,而破坏生态类犯罪表现为“中西部多,东部偏少”的情形。关于污染环境罪发案的“东部多、西部少“的分析可参见焦艳鹏《我国污染环境犯罪刑法惩治全景透视》(《环境保护》,2019年第6期41-50页)。。

(二)重点省区生态环境犯罪案件数量的大致分析

1.生态要素富集省区案发数量的基本特征

对比前述两个年度的数据发现:广西、湖南、云南、江西等生态环境要素富集省份的生态环境犯罪刑事案件数量居于前列。但2021年上述数据表明,云南、江西二省作为生态环境要素大省,其2021年度的审结案件数量有较大后移,个中原因值得进一步深入分析。初步认为,因疫情防控而实行的经济政策與社会政策,对居民基于生产或生活而对生态环境要素的开发与利用的抑制,是导致上述省份案件数量下降的重要因素,且对人的行为的抑制作用比对企业行为的抑制还要明显。

2.部分省区案件数量全国排行有较大前移

集中表现在吉林、辽宁、山东三个北方省份。其中山东省由第17位前移至第9位;吉林由第9位上升至第4位;辽宁由第16位前移至第11位。出现这种变动的原因可能是:(1)由于各省区案件数量均出现了大幅下降,省区之间的区分度变得相对较小;(2)上述北方省份,尤其是山东省,经济规模体量较大,对生态环境要素的开发利用的整体规模较大,所以其与广东、江苏等经济体量大的省份该类案件的数量仍分列全国第8、9、11位。这表明,经济规模与生态环境犯罪案件数量仍具有一定程度的正相关关系。

3.部分省区的案件数量仍然处于全国低位

与去年数据相比,部分省区案件数量仍维持在较低区间,这些省区,要么是生态环境要素单一的地区(如西藏),要么是国土面积较小的地区(如海南、北京、天津、上海等),要么是产业结构要素较为集中的地区,如山西、陕西、新疆、内蒙古等省区,虽然也有较大工业规模,但产业结构偏向于煤炭工业等传统重工业门类,而这些省份除地下资源外,地上生态资源的品种、数量等较南方省份相对较少,所以其案件数量相对低位。

三、2021年度我国生态环境刑事案件分罪名统计与分析

(一)污染环境罪

污染环境罪是我国刑法第338条规定的典型的生态环境犯罪。我国刑法典第338条规定:“违反国家规定,排放、倾倒或者处置有放射性的废物、含传染病病原体的废物、有毒物质或者其他有害物质,严重污染环境的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;有下列情形之一的,处七年以上有期徒刑,并处罚金:(一)在饮用水水源保护区、自然保护地核心保护区等依法确定的重点保护区域排放、倾倒、处置有放射性的废物、含传染病病原体的废物、有毒物质,情节特别严重的;(二)向国家确定的重要江河、湖泊水域排放、倾倒、处置有放射性的废物、含传染病病原体的废物、有毒物质,情节特别严重的;(三)致使大量永久基本农田基本功能丧失或者遭受永久性破坏的;(四)致使多人重伤、严重疾病,或者致人严重残疾、死亡的。有前款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。”

1.2021年污染环境罪案件审结情况的数量统计

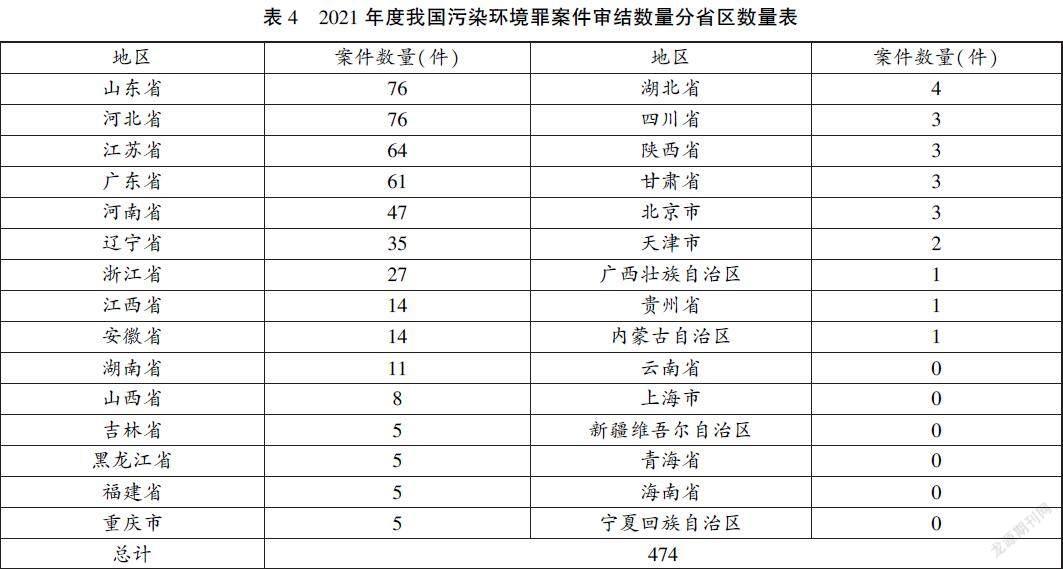

表4为2021年度我国法院审结的以“污染环境罪”为名判决的一审刑事案件的数量以及地区分布情况。

2.2021年污染环境罪案件审结情况的数量分析

第一,2021年度法院审结的污染环境犯罪案件数量较之往年剧烈下降。在前文中已经从整体上进行过分析,造成此种下降的主要原因是2020年1月以来新冠疫情在全国的大流行,相比较于2020年度该案件的审结数量为1 986件,2021年度污染环境罪案件的审结数量仅有474件。这个数据远远低于往年同期水平。笔者认为,2021年度此类案件的数据不具有常态性,伴随着新冠疫情对经济社会发展抑制作用的逐步消解,污染环境犯罪案件的数量仍会回归到以“千”为单位的数量级[2]。

第二,在数量整体大幅下降情况下,区域分布情况显示出一定特征。主要包括:(1)经济大省的污染环境犯罪案件数量仍处于前列,如山东、江苏、广东、河北、河南等省份。这表明,污染环境罪的发案率与经济总量具有高度相关性。(2)中部省份安徽、湖南、山西等地案件数量近年上升快速。一方面是因为这些省份的经济特别是工业经济转型升级加快,也可能是因为这些省份的环境刑事政策的落实较之以往有了较大提升。(3)北京、天津、海南等国土面积较小的省份案件数量依然维持在低位,西部地区省区的案件数量仍处于全国后位,其中可能存在的原因,笔者在去年的年度报告中分析过,此处不再赘述对于中部地区省份生态环境犯罪案件的快速增长情况,已有学者观察到并进行了初步分析。参见:吕忠梅等《中国环境司法发展报告(2020)》(法律出版社,2021年12月版)。。

(二)涉水类生态环境犯罪

涉水类生态环境刑事案件主要是指非法捕捞水产品罪。我国刑法第340条规定:“违反保护水产资源法规,在禁渔区、禁渔期或者使用禁用的工具、方法捕捞水产品,情节严重的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。”我国国土面积辽阔,江河湖泊水域众多,该类犯罪又比较生活化,所以是一种常见的生态环境犯罪。

1.2021年非法捕捞水产品罪案件审结情况的数量统计

表5为2021年度我国法院审结的以“非法捕捞水产品罪”为名判决的一审刑事案件的数量以及地区分布情况。

2.2021年非法捕捞水产品罪案件审结情况的数量分析

与上一年度相比,2021年度非法捕捞水产品罪案件的案发情况发生巨大差异。

第一,非法捕捞水产品罪的案发数量产生巨大降幅。相关数据表明,2020年度全国审结的非法捕捞水产品罪的案件数量为4 608件,而2021年度该类犯罪的审结案件数量仅为1 475件。这并不符合该类犯罪案发的通常原因。初步认为该类犯罪案件数量的急剧下降可能有两个主要原因:一是新冠疫情对人民群众生产、生活活动的抑制;二是《长江保护法》的制定与施行对长江流域的非法捕捞案件产生了较大的抑制作用。

第二,长江流域非法捕捞水产品案件数量大幅下降。除疫情原因的客观抑制外,自2020年1月实施的长江10年禁渔计划以及2021年3月份《长江保护法》的施行对长江流域非法捕捞水产品的行为亦有强烈抑制作用。资料显示:“2021年2月10日农业农村部公布的数据显示,长江十年禁捕,共计退捕上岸渔船11.1万艘、涉及渔民23.1万人。”[3]长江流域十几个省份,流域面积占全国1/5左右的国土面积,禁渔期捕鱼成为非法行为,客观上对该类犯罪的发生起到了强大的抑制作用。

第三,“三北”地区该类犯罪案件数量持续处于低位。由于水域面積有限,且可能存在的渔政执法强度等问题,西北内陆地区该类犯罪持续处于低位。值得注意的是,海南省作为海洋大省,该类犯罪数量连续多年处于个位数,其内在原因值得深入研究。辽宁、山东、江苏、福建、广东等沿海省份该类犯罪数量相对不大(基本上处于两位数),表明非法捕捞水产品罪在我国实际上更多发生在内陆水域,这可能与海洋上的非法捕捞行为更具隐蔽性与查证的难度较大有一定关系,具体原因还有待进一步分析。

(三)动物资源生态环境犯罪

我国刑法典中关于以动物为犯罪对象的生态环境犯罪罪名共有三个,即非法猎捕、杀害珍贵、濒危野生动物罪,非法收购、运输、出售珍贵、濒危野生动物及其制品罪,非法狩猎罪。以上罪名分别规定在我国刑法第六章第六节中的第三百四十一条的第一款与第二款。下文对以上三个罪名2021年度的案件审结情况逐一进行分析。

1.非法捕猎、杀害珍贵、濒危野生动物罪

非法猎捕、杀害珍贵、濒危野生动物罪规定在我国刑法第三百四十一条第一款,即:“非法猎捕、杀害国家重点保护的珍贵、濒危野生动物的,或者非法收购、运输、出售国家重点保护的珍贵、濒危野生动物及其制品的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;情节特别严重的,处十年以上有期徒刑,并处罚金或者没收财产。”

表6为2021年度我国法院审结的以“非法猎捕、杀害珍贵、濒危野生动物罪”为名而判决的一审刑事案件的数量及省区分布表。

通过表6并结合该罪名前一年度的同比数据相比,可得出如下基本结论。

第一,该类犯罪案发及审结数量同比大幅下降。至于下降的原因,也与新冠疫情对社会面的人员活动的抑制直接相关。这个原因使我们更加明确:非法猎捕、杀害珍贵、濒危野生动物的行为与后续的出售等行为直接关联,甚至可以认为买卖是导致非法猎捕、杀害行为产生的直接原因有学者认为:“在计算珍贵、濒危野生动物及其制品的价值时,应当将单只珍贵、濒危野生动物所拥有的组织或者器官作为动物整体看待。”参见:彭文华《破坏野生动物资源犯罪疑难问题研究》(《法商研究》,2015年第3期130-140页)。。新冠疫情对人們生活的抑制更多的是对营利性活动的抑制,如果非法猎捕、杀害行为是基于基本的生活需求(如获得食物)而导致的,数据不会下降得如此之低。

第二,发案数量居于前列的省份各有其特点。从分省数据可知,江苏、云南、广东、新疆、四川5个省区居于前列。江苏省在生态环境刑事司法方面颇为理性,对国家的生态环境刑事司法政策的理解与适用较为准确,加之江苏省内生态环境要素多样,故其案件数量居于前列实属正常。云南是我国的“动物王国”,该类案件数量较多,自不必多言。四川省地域面积广大,山川河流众多,珍贵、濒危野生动物种类多、种群大,该类犯罪案件数量较多亦属正常。在其他地区大幅下降的背景下,新疆地区的案件数量在本年度仍保持与2020年度一致,表明该地区对该类犯罪的刑事政策的执行较为稳定。

2.非法收购、运输、出售国家重点保护的珍贵、濒危野生动物及其制品罪

非法收购、运输、出售国家重点保护的珍贵、濒危野生动物及其制品罪规定在我国刑法第三百四十一条第一款,即:“非法猎捕、杀害国家重点保护的珍贵、濒危野生动物的,或者非法收购、运输、出售国家重点保护的珍贵、濒危野生动物及其制品的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;情节特别严重的,处十年以上有期徒刑,并处罚金或者没收财产。”

表7数据显示,与2020年度该罪名全国有1 544个审结案件数量相比,2021年同期数据呈现出“天地板”式的剧烈下降。2020年度该罪名的分省数据位列前五的分别为:云南省,360件;广东省,171件;浙江省,125件;江苏省,103件;四川省,83件。而在2021年度,云南省仅为5件,广东省、江苏省皆为0件,浙江省为1件。出现这种超越人们想象的差异的原因可能有两个:一是疫情原因;二是在前述基础上,地方野生动物管理机关或公安机关对该类犯罪采取了一定程度的容忍,刑事政策在地方的执行应因疫情而产生了放松。

3.非法狩猎罪

非法狩猎罪规定在我国刑法第三百四十一条第一款与第二款,即:“违反狩猎法规,在禁猎区、禁猎期或者使用禁用的工具、方法进行狩猎,破坏野生动物资源,情节严重的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。违反野生动物保护管理法规,以食用为目的非法猎捕、收购、运输、出售第一款规定以外的在野外环境自然生长繁殖的陆生野生动物,情节严重的,依照前款的规定处罚。”

与2020年的审结数量为2 681相比,2021年度的数据虽然也有显著下降,但与前述两个罪名相比,非法狩猎罪的数据下降及地区变动显得并不剧烈。呈现上述状况的原因可能是:由于前两类案件的侦查与办理需多部门协调,而后一类案件的办理公安机关在受理群众举报后可直接办理,办案成本或发现犯罪的难易程度是在疫情防控等社会应急状态之下基于案件的不同外部性而出现的差异,或者更明确地讲,非法狩猎更容易被发现且因办案成本更低,所以其发案较之以往并无剧烈下降。这种状况也提醒人们,非法狩猎行为可能更具有生活化与社会化场景“生活方式不仅可以理解为被害人的生活方式和犯罪人的生活方式,它还是一种研讨犯罪问题的整体背景、社会环境及基本语境”。参见:单勇、张旭《生活方式视域下的犯罪学研究》(《河南警察学院学报》,2011年第1期20-25页)。,而前两类犯罪尤其是非法收购、运输、出售国家重点保护的珍贵、濒危野生动物及其制品罪其犯罪行为较为隐蔽,一般较难发现。

(四)矿产资源生态环境犯罪

非法采矿罪规定在我国刑法第三百四十三条第一款,即:“违反矿产资源法的规定,未取得采矿许可证擅自采矿,擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿,或者擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种,情节严重的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节特别严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。”

通过上述2021年度“非法采矿罪”全国审结案件的数据以及分省区数据并对比上一年度该罪名的相关数据可知:第一,非法采矿罪的全国案发数量同比出现大幅下降。2020年度我国法院审结的非法采矿罪的案件数量为2 834件,且安徽、湖北、湖南、江西、山东5个省份位居前五。通过研读判决书可知,上述五省的非法采矿罪中以非法采砂(河砂、湖砂)等为主要形式。上述数据表明,2021年全国审结数仅为783件,这表明受新冠疫情等的影响,人民群众的社会活动面大大减弱,客观上减少了非法采砂等行为的发生。第二,长江流域仍是盗采河砂型非法采矿罪的高发区。由于煤炭等矿产资源埋藏于地表之下,开采难度大,而石油、天然气、有色金属等矿产资源的采掘在很大程度上依赖于探矿等技术对埋藏情况的确定,而这些是非专业技术人员或自然人很难做到的。相比较于上述矿产资源,河砂的分布情况则较容易被人们所熟悉,而且其采掘难度不大。根据河砂资源的富集程度,长江流域的安徽、湖北、湖南、江西地区该类案件多发,相关省份应引起重视“河砂属于矿产资源,对严重的非法采砂行为予以刑事打击具有充分的法律及行政法规依据。定罪时必须严格依照犯罪构成要件,量刑时需分清各行为人在共同犯罪中所起的作用。行政执法机关在收集证据时要格外慎重,实体和程序都要符合法律及司法解释规定。目前长江河砂主管部门不能出具鉴定意见,但可以对专门性问题向司法机关提供检验报告”。参见:万军《长江河道非法采砂刑事处罚的难题及解决》(《河南警察学院学报》,2014年第1期86-89页)。。

(五)土地资源生态环境犯罪

土地资源犯罪案件在我国主要表现为非法占用农用地罪。非法占用农用地罪规定在我国刑法第三百四十二条,“违反土地管理法规,非法占用耕地、林地等农用地,改变被占用土地用途,数量较大,造成耕地、林地等农用地大量毁坏的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金”。

通过对2021年度非法占用农用地罪案件的司法审结情况以及对比2020年度该罪名的刑事司法情况,可以得出如下基本结论:第一,案件数量比上一年度同期大幅下降。下降幅度约为3/4,即由上年度的2 832件降为2021年度的713件,后一年度仅为前一年度的1/4左右。第二,案件数量的区域分布情况仍可反映出该类案件的基本特征。通过对近年来该罪名的分省区数据研判并结合个案可知,云南、内蒙古、黑龙江等省区为该类犯罪案发数量居于前列省份。這一方面是因为这些省份的农用地类型较为丰富(如云南省存在烟草、花卉、中药等用地),另一方面这些省份正处于经济快速发展之中,一些农民存在将农用地转化为经济作物用地的动力,将农用地转化为种植经济作物或将草原等生态用地转化为农用地的情形在一些地方较为普遍,值得深入分析其原因并提出综合治理之策。

(六)植物资源生态环境犯罪

植物资源犯罪案件主要包括两个罪名,即“非法采伐、毁坏珍贵树木或国家重点保护的植物罪”以及“非法收购、运输、加工、出售珍贵树木或者国家重点保护的其他植物及其制品罪”。上述两个罪名规定在我国刑法典第三百四十四条,即“违反国家规定,非法采伐、毁坏珍贵树木或者国家重点保护的其他植物的,或者非法收购、运输、加工、出售珍贵树木或者国家重点保护的其他植物及其制品的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金”。

1.非法采伐、毁坏珍贵树木或国家重点保护的植物罪

通过2021年度的全国数据及分省数据,可以得出如下基本结论:第一,该类犯罪的发案率降幅小于其他同类犯罪。2020年度该类犯罪的全国数据为661件,而2021年度为304件。后一年度较前一年度降幅约为一半以上。该类犯罪的降幅小于其他类型生态环境犯罪的主要原因可能是,该类犯罪的侦查成本较低,另外犯罪行为人对行为的认知尤其是对涉案林木是否为珍贵树木或国家重点保护植物可能存在障碍,这些可能导致该类犯罪具有一定的自然犯特征,从而导致了发案情况受外界影响相对较小。第二,分省数据仍可表现出该类犯罪的发案特征。从分省数据来看,吉林省、黑龙江省、云南省、江西省、广西壮族自治区5个省区位居前列,这与上述五省区属于我国的主要林区有直接关系,与往年数据所体现出的特征一致。吉林、黑龙江作为东北林区主干省区,数据较大也可以理解。云南省植物资源丰富,珍贵树种较多,该类犯罪的数据一直居于全国前列。江西省作为我国南方生态大省,近年来非法采伐香樟树案件时有发生。香樟树作为国家重点保护树种,在南方较为常见,近年成为犯罪对象的情况应当引起相关部门的重视因香樟树在南方较为常见,人们对非法采伐香樟树构成犯罪缺乏足够认知,近年来发生了一些争议案例。参见:魏海《辩证统一:“香樟案”的司法理念与方法》(《法律适用》,2018年第22期38-47页)。。

2.非法收购、运输、加工、出售珍贵树木或者国家重点保护的其他植物及其制品罪

表12为2021年度我国法院审结的以“非法收购、运输、加工、出售珍贵树木或者国家重点保护的其他植物及其制品罪”为名而判处的一审刑事案件的数量及省区分布表。

2021年度以该罪名判处的刑事案件的数量仅为7件,与上一年度同期的该罪名的判决数量134件相比,大幅下降。出现这种情况的直接原因除该罪名的上游犯罪即非法采伐、毁坏珍贵树木或国家重点保护的植物罪的案件数量大幅下降之外,与可能存在部分地方的行政执法机关在疫情防控态势下出现的执法强度或覆盖面减弱的可能。

(七)涉林类生态环境犯罪

涉林类生态环境犯罪主要包括三个罪名,即盗伐林木罪以及滥伐林木罪,非法收购、运输盗伐、滥伐的林木罪。分别规定在我国刑法第三百四十五条第一、二、三款。

1.盗伐林木罪

我国刑法第三百四十五条第一款规定:“盗伐森林或者其他林木,数量较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数量巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数量特别巨大的,处七年以上有期徒刑,并处罚金。”

通过2021年度的全国数据及分省数据(见表14),并对比该罪名上一年度的相关数据,可以得出如下基本结论:第一,2021年全国盗伐林木罪审结案件数量较上年同期大幅下降,其可能的主要原因在前文中已分析过。第二,分省区数据的分布与往年比并无太大变化,即林业资源发达地区仍是我国盗伐林木罪发案的主要地区。值得注意的是,吉林省的发案数量连续两年位居全国第一,超过林地面积更多的黑龙江省、四川省,其中原因值得进一步分析。

2.滥伐林木罪

我国刑法第三百四十五条第二款规定:“违反森林法的规定,滥伐森林或者其他林木,数量较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数量巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。”

通过2021年度的全国数据及分省数据(见表14),并对比该罪名上一年度的相关数据,可以得出如下基本结论:第一,即便在总体数量受新冠疫情等的影响下,滥伐林木罪的全国发案数量出现了大幅度下降,但其数量仍明显高于盗伐林木罪。所谓滥伐,即超过了林业部门核准的采伐数量进行林木采伐的行为。人为什么会在已获得林业部门采伐许可情形下,仍存在超越采伐数量范围去进行林木采伐,从而触碰刑法,是否存在主观认知的不足,以及这种主观认知的不足是否存在法律宣传不够或立法方式存在缺陷,值得深入研究张明楷教授对此问题进行了缜密思考,并认为“凡是没有取得采伐许可证,或者虽然取得了采伐许可证,但违反许可的地点、数量、种类等要求砍伐林木的,都属于滥伐林木;在此基础上侵犯了他人对生长中的林木的所有权的行为,则成立盗伐林木罪;非法占有目的不应是盗伐林木罪的主观要素,只需要根据客观要素判断对行为是以滥伐林木罪论处还是以盗伐林木罪论处”。参见:张明楷《盗伐、滥伐林木罪的重要问题》(《上海政法学院学报:法治论丛》,2021年第5期1-17页)。。第二,广西壮族自治区滥伐林木罪的判案数量一直居于全国前列,且明显超过其他省份,其案件的具体类型与发案样态、成案机理,亟待关注与解决。

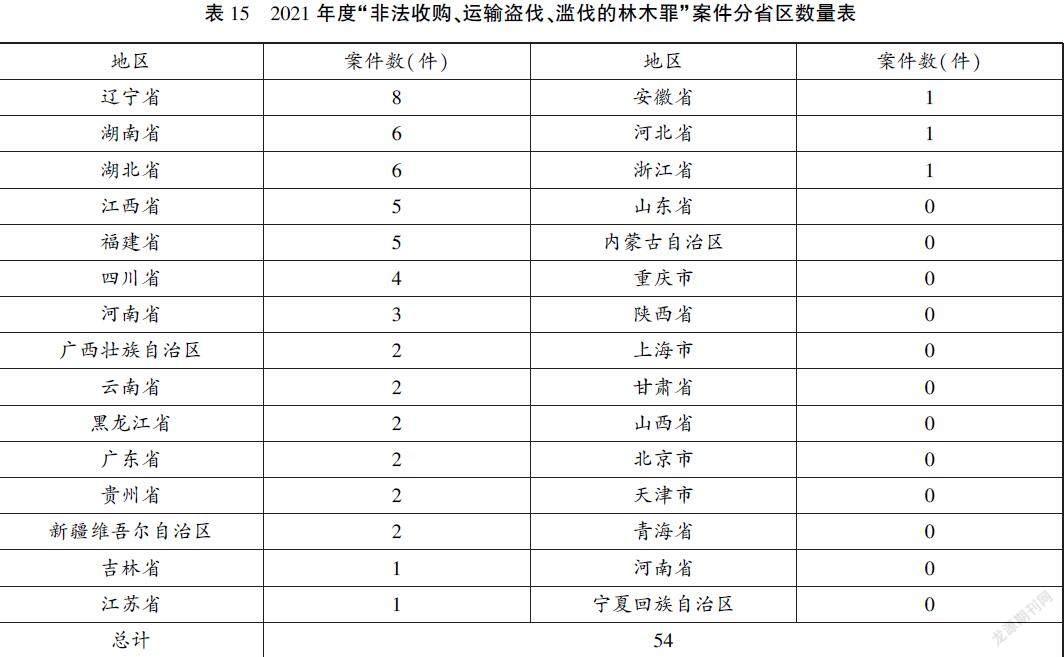

3.非法收購、运输盗伐、滥伐的林木罪

我国刑法第三百四十五条第三款规定:“非法收购、运输明知是盗伐、滥伐的林木,情节严重的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节特别严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。”

通过2021年度的全国数据及分省数据,可以得出如下基本结论:第一,非法收购、运输盗伐、滥伐的林木罪作为盗伐林木罪与滥伐林木罪的关联罪名,在实践中的发案率明显低于上述两个罪名。可能的原因是,盗伐或滥伐林木罪的行为人在多数甚至绝大多数情形下,是将林木作为自用的,其不再需要再次运输或出售,这与野生动植物犯罪中的非法出售、运输、收购等的行为可能存在较大差别,也即在这个领域并没有形成明显的产业链。第二,该罪名的案发省区分布较为广泛,在林业资源较为丰富的东北、西南以及我国长江流域以南均存在分布。

四、结语

通过前述基于司法大数据的全国生态环境刑事案件统计与分析,可得出如下基本结论。

第一,受新冠疫情及其防控政策等因素的影响,2021年度全国法院审结的生态环境刑事案件数量大幅下降,其数量级仅为2020年度全国同期水平的1/3。

虽然2020年度我国生态环境刑事审结案件数量已比2019年明显下降,但其中不排除多元因素的影响,但2021年度审结案件数量仅为2020年度审结数量的1/3这样的堪称为“断崖式”的降幅,还是让人感到颇为意外。我们应当对案件数量的非正常大量下降保持正确的认知:(1)发案数量的大幅下降客观上对生态环境保护有利。犯罪行为是严重侵害法益的行为。生态环境犯罪行为严重侵害生态法益。虽然尚不能精准测量由于生态环境犯罪的减少而导致的生态法益的侵害的损失降低了多少,但从宏观意义上可知,本年度数据所显示出的基本事实是,2020年至2021年度上半年期间生态环境违法犯罪的减弱,客观上促进了生态环境以及其所蕴涵的生态价值的保有。(2)生态环境犯罪行为的减少是非正常的,后续会反弹。在假设其他变量没有明显改变情况下,新冠疫情防控的公共政策作为介入因素,是导致2021年度我国生态环境犯罪数量大幅下降的主要原因。但疫情终将过去,作为公共政策的疫情防控政策失效后,人们的生产、生活又将归于正常,基于对自然资源开发利用的生活行为、生产行为又将开始,在执法力度等行政外部力量以及公民的生态文明守法水平没有明显提升情形下,该领域的犯罪发案数量可能会快速反弹。(3)疫情防控政策对生态环境犯罪的抑制是有成本的。由于疫情防控需要较为广泛的社会动员,会消耗相应的人力、物力与财力,且由于疫情防控所导致的社会面上的正常消费活动对服务业甚至对制造业等均产生影响,其对国民财富的创造具有负向价值,因此其与上述对生态环境犯罪的抑制是对冲的。对因社会总财富减少条件下的犯罪得到抑制的情形要具有清醒认知,应思考和制定在这些公共政策取消后如何减少和更好控制该类犯罪的发生社会学学者认为,“我国改革开放以来犯罪率呈逐年上升态势的原因,一是犯罪获利增加,二是犯罪成本下降。遏制犯罪率上升趋势的措施主要是重建社会道德体系,同时提高定罪概率”。参见:郑杭生、郭星华《当代中国犯罪现象的一种社会学探讨—“犯罪成本”与“犯罪获利”》(《社会科学战线》,1996年第4期120-125页)。。

第二,在案件数量大幅降低的情形下,当前我国的生态环境犯罪仍显示出明显的中国所处发展阶段的显性特征。

(1)资源性价值仍是生态环境犯罪的重要标的。除污染环境外的其他所有生态环境犯罪,包括前述的指向对象为动植物、水产品、林木、矿产、土地等的生态环境犯罪,均表现出强烈的资源性。行为人侵害这些生态要素,并不是主观侵害生态环境,而是为了获得其财产利益。这种以财产利益为直接标的但间接破坏生态环境的犯罪,其主观虽非恶劣,但也应当受到法律的谴责。

(2)应当重视生活利益与环境保护价值的冲突。通过近年的数据并结合个案分析,发现我国生态环境犯罪的发案原因主要是生态环境要素所在地居民出于改善生活或获得经济利益等动机而对生态环境的非法开发与利用,其对象包括森林、草原、耕地、动植物、矿产资源等。研究表明,行为人对上述行为违反刑法的认知普遍较差,犯案后认罪与悔罪态度良好,再犯率很低,其主要原因是居民基于生活利益的实现而对生态环境利益的漠视所造成的,故此,我们需要更好地进行生态文明教育与生态环境的普法工作。

第三,生态环境被人为破坏的情形依然多样且复杂,生态环境周边居民的生态环境保护意识仍有待加强,良好的人与山水林田湖草沙冰等人与自然的生命共同体意识仍有待进一步筑牢。

统计数据及个案研究发现,虽案件数量因客观原因有明显的下降,但各地破坏生态环境行为的样态没有明显改变,“向自然索取”的人与自然的观念没有根本改变,草原、林木、野生动植物等各类自然资源仍是生态环境周边一些居民“觊觎”的对象。如果没有强大的行政执法与刑事司法,生态环境领域犯罪高发、多发的情形仍有可能剧烈产生,一些地区的人们还没有完全筑牢生态环保观念,生态环境保护较好的效果主要靠外部压力实现的情形并没有根本改变。

基于前述情况,我们应当毫不动摇地继续坚持习近平生态文明思想,坚持对生态环境领域既有的刑事政策,坚持用最严格制度、最严密法网管控与治理生态环境犯罪。我们应当动员各方力量,加强过程治理与溯源治理,努力提升治理效能,保持对生态环境犯罪的长期高压态势,促进人们“不敢犯”“不能犯”“不想犯”思想观念的早日生成,保障绿水常在、青山幽幽,保护万物自然生息的良好生态环境,促进美丽中国与人民群众美好生活建设!

参考文献:

[1]吕忠梅.中国环境司法发展报告(2020)[M].北京:法律出版社,2021.

[2]吕忠梅.中国环境司法发展报告(2019)[M].北京:法律出版社,2021:139.

[3]农业农村部新闻办公室.农业农村部慰问渔民和渔政执法人员[EB/OL].(2021-02-10)[2022-04-22].http://www.moa.gov.cn/xw/zwdt/202102/t20210210_6361632.htm.

Analysis oncriminal punishment of ecological environment

crimes based on judicial big data

JIAO Yanpeng

(East China University of Political Science and Law, Shanghai 200042, P. R. China)

Abstract: The construction of ecological civilization is an important part of China’s socialist modernization. Punishing eco-environmental crimes according to law is an important means to ensure the construction of ecological civilization. Based on judicial big data, this paper makes statistics and analysis on the occurrence, basic patterns, core causes and governance strategies of ecological environment crimes stipulated in China’s criminal law. This research shows that the use of criminal law to punish eco-environmental crimes has achieved initial effectiveness in China, and the incidence of ecological environment crimes in China is in the stage of rising and falling in recent years. However, because it is still in the process of industrialization, the interaction of people’s production, life and ecological elements is still extensive and intensive in space and density. There is still a certain binary dispersion between the occurrence of eco-environmental crimes suppressed by criminal punishment and the original kinetic energy of crimes. The occurrence of some eco-environmental crimes shows that the objective situation that criminals obtain natural resources based on living interests still exists in a certain space-time range. In order to improve the effectiveness of criminal law in the treatment of ecological crimes, it is still necessary to participate in multiple parties, in multiple ways and improve in multiple dimensions, so as to strive to achieve the synchronous and high-quality development of people’s production, quality of life and the construction of ecological civilization. At the micro level, the statistical analysis based on judicial big data shows that the number of eco-environmental crimes in China has decreased significantly since 2020 due to the impact of public policies for COVID-19 epidemic prevention and control. However, it should be made clear that this decline has a strong externality and temporality, which is essentially caused by the fact that the people are unable to go out. With the normalization and accuracy of the prevention and control policies for COVID-19, people’s production and living activities will still interact widely with the ecological environment, and the development and utilization of natural resources into means of production and means of living are common. In order to consolidate the effectiveness of prevention and control of eco-environmental crimes, it is recommended that relevant departments formulate relevant plans for law popularization of eco-environmental laws and prevention and control of eco-environmental crimes. On the one hand, by further publicizing the concept of ecological civilization, we should publicize the laws related to typical eco-environmental crimes, such as illegal forest cutting, deforestation, illegal hunting, killing of precious and endangered wild animals, illegal mining, and illegal fishing of aquatic products. On the other hand, we should fully mobilize grass-roots autonomous organizations such as communities, village committees and neighborhood committees, encourage the development of alternative industries and other ways, and effectively reduce the conflict between the protection of the basic living interests of the people in the places where the elements of the ecological environment are located and the ecological environment to a low level through diversified governance, so as to fundamentally reduce the incidence of ecological environmental crimes and consolidate the achievements of the construction of ecological civilization.

Key words: ecological civilization; ecological environment crime; crime rule; governance effectiveness; judicial big data

(責任编辑胡志平)