哲学阐释学视域下《中庸》英译中的多元阐释

2022-11-24朱萍

朱 萍

(安徽机电职业技术学院 工商管理学院,安徽 芜湖 241002)

《中庸》是儒家哲学经典,原为《礼记》第三十一篇,后被宋代理学集大成者朱熹抽出,成为“四书”压轴之作。《中庸》理论浓重,艰深晦涩,讲述了儒家人生哲学和伦理道德,为儒家的道德学说与心性论提供了形而上的依据[1],对中华文明和思想影响深远。1828年,传教士柯大卫(David Collie)首次翻译《中庸》,之后多次被复译,至今出现了20余种全译本。早期传教士理雅各(James Legge)对《中庸》作了基督教神学阐释,晚清文人辜鸿铭(Ku Hungming)翻译的《中庸》充斥着强烈的道德诉求,二十一世纪初哲学家安乐哲(Roger T.Ames)和郝大为(David L.Hall)创新地以过程哲学阐释《中庸》,《中庸》英译呈现出多元化阐释局面。哲学阐释学认为翻译即解释,哲学阐释学的三大原则——理解的历史性、视域融合、效果历史,为探究《中庸》英译中的多元化阐释提供了哲学理论视角。

一、哲学阐释学

(一)阐释学概述

阐释学(Hermeneutics),国内亦称为诠释学、解释学、释义学,是一门探究理解和解释的学科。阐释学经历古代神学阐释学、近代阐释学和现代哲学阐释学三个阶段的发展,完成了从一般精神学科的方法论到一种哲学的转变。[2]阐释学一直关注文本的理解和阐释,和翻译的关系渊源流长,古代神学阐释学以阐述和解释宗教、文学经典著作为主;近代阐释学以施莱尔马赫、狄尔泰为代表,强调作者的地位,译者要向作者靠拢,译者应努力地理解作者的意图和作者创作文本的历史语境;现代哲学阐释学以海德格尔、伽达默尔为代表,认为翻译即阐释,译者即是阐释者,突出了译者的主体地位。

(二)哲学阐释学三大原则及对翻译的关照

1.理解的历史性

“理解是历史的,是永远相对的,人的有限性和历史性使得解释行为即没有起点又没有终点”[3],译者身处不同的历史时代,对源语文本的理解也有历史性,无法逃脱历史时空的种种限制。译者有不同的身份立场和翻译目的,对源语文本产生不同的偏见和误读,进而对源语文本做出不同的阐释。

2.视域融合

译者的理解不是单方面理解原作者的本意,一味地追求对等,而是译者能动地理解源语文本和原作者,使译者视域和源语文本视域达到“视域融合”。原作者和译者有各自不同的视域,为了达到“视域融合”的境界,译者会克服种种困难,使用不同的翻译策略以实现两种语言之间的转换、两种文化之间的沟通,向目的语读者传达原文作者要表达的内容。

3.效果历史原则

伽达默尔认为历史是一种“效果历史”,是理解者所理解的历史,理解者与理解对象处于一种不断形成的过程中。译者和目的语读者对文本意义的理解总是在一定的历史进程中进行的,面对不同时代的译者和不同时代的召唤,经典复译有其存在的必要性。经过不同时代译者的理解和阐释,经典译作在异域环境中重获生机。

下文将以哲学阐释学为理论视角,探究《中庸》英译中的多元阐释现象。

二、《中庸》英译中的多元阐释

(一)传教士理雅各的基督教神学阐释

1861年,理雅各(1815—1897)英译了“四书”,并将之命名为《中国经典》(The Chinese Classics),这是一部包含五卷的巨著,以严谨而出名,被奉为儒家经典的标准译本,在中西方影响极大,《中庸》(The Doctrine of the Mean)被收录于第一卷。理雅各“以耶释儒”,其英译的《中庸》充满着浓重的基督神学色彩。

理雅各翻译儒学典籍时值十九世纪,当时西方列强进一步扩大对中国的地域和文化入侵,大批传教士被派入中国进行基督教宣扬。理氏的翻译基本涵盖了儒家传统经典的“四书”“五经”所有内容,他的翻译活动虽在客观上促进了中国思想文化在西方的传播,可他翻译中国典籍并非为了传播儒家文化,研读和介译只是手段,是与“所肩负的职责相称”[4],为传教活动服务才是最终目的。

《中国经典》一向有汉学家“巅峰之作”的美誉,当面对中国儒学和基督教神学的巨大差异时,身负传教职责的理雅各是否受到其传教士视域的影响,是否能忠实地向西方读者传达《中庸》哲学思想和中国经书的“教化作用”,我们将以理雅各对“天”“中”“和”“中庸”等《中庸》中的核心概念词的翻译来理清以上问题。

“天”在中国传统典籍中出现比较频繁,在《中庸》中出现67次,多以“天道”“天地”“天子”“天下”等词组出现,也有单独出现的。“天”的内涵十分丰富,没有明确界定,中国历史上不同时期不同哲学家对“天”有不同的理解,当代哲学家冯友兰总结前人的观点后认为“天”有五种含义:“①物质之天(与地相对之天);②主宰之天(皇天上帝,有人格的天、帝);③运命之天(人生中吾人所无奈何者,如孟子所谓‘若夫成功则天也’之天);④自然之天(自然之运行,如《荀子 天论篇》所说之天);⑤义理之天(宇宙之最高原理,如《中庸》所说‘天命之为性’之天)”[5]。理雅各把 “天”译为 “Heaven”,“Heaven”在英语中有“天国,上帝之处所”“上天、上帝”“天空”“极乐世界”之意。显然“Heaven”并不能涵盖“天”的内涵,而且中国人的“天”不是西方人眼中超越万物之上的“上帝”,更不是“上帝的住所”。“Heaven”在基督教里指《圣经》中的上帝,是一个充满神学意味的词,如此翻译会诱导西方读者以为中国人也信上帝,中国文化里也有一位创世主,这与《中庸》天人合一的自然主义宇宙观是违背的。再看理雅各对中庸首句“天命之谓性”的注释:To man belongs a moral nature,conferred on him by Heaven or God...[4]人的道德本性是上帝赋予的,很明显,理雅各认为《中庸》中的“天”就是“Heaven”。

《中庸》开篇曰:“喜怒哀乐之未发,谓之中;发而皆中节,谓之和。”[6]。根据朱熹[7]的注解,“中”是喜怒哀乐未发之“处中”,无所偏倚的状态。“和”是喜怒哀乐发动后符合节制,不乖戾的和谐状态。“中”为“体”,是本质;“和”为“用”,是表象。个人通过修身养性,发挥“中”的性体功能,在日常生活的接人待物中达到“和”的状态,“中和”以“中”为本。理氏把“中”和“和”分别译为“the state of equilibrium”与“The state of harmony”,是从心灵状态描述了“中”和“和”的含义,体现了“中和”的本质。

另一儒家哲学关键词“中庸”也是以“中”为本,“中庸”最早见于《论语·雍也》,意为“行为举止有节制,无过与不及”[8]。在《中庸》中,“中庸”的内涵得到了进一步的发展,朱熹把“中庸”解释为“不偏不倚,无过之不及”[7]。郑玄看来,中庸即为“中之为用”[9],兼“中和”之义;“庸,常也,用中为常道也。”[9],中庸是用中为常道之义,在常规生活中奉行中道。理氏把“中庸”翻译成“the Mean”只是道出了“中庸”的本义,从第二章的注释中可以发现理氏是清楚子思对“中庸”的理解的,至于他为何无视子思对“中庸”的发展而坚持孔子“中庸”的本义,原因在于当一旦在常规生活中奉行中道,达到“中庸”的和谐状态,人类不需要上帝就可以得到永恒静谧的宗教体验,就可以参与天地之化育——而这和基督教信徒的视域是完全背离的,是虔诚的传教士所不能接受的,“致中和”的天地万物和谐的自然观被理氏批判为“让人摸不着头脑的神秘主义”[4]。当儒学要义和基督教精神相背离时,理雅各断然站稳传教士的立场,对儒学进行批判,理氏的《中庸》翻译,是基于基督教信仰对儒家经典与文化的审判。[1]

(二)晚清文人辜鸿铭的道德哲学阐释

1906年,晚清文化名人辜鸿铭(1857—1928)翻译的《中庸》(The Conduct of Life or The Universal Order of Confucius),因旁征博引、贯通中西、文采飞扬而受到西方读者的喜爱,在西方广为流传。相比传教士、汉学家,辜鸿铭对中国传统哲学文化精髓有更精准的理解,在传达儒学真义方面也更出色。辜氏主要通过序言、附录、正文中的文内隐性道德翻译阐释和译本中的双行小注等策略来构建《中庸》的道德哲学阐释[10],这使其译本充斥着强烈的道德诉求。辜鸿铭对当时汉学家翻译的儒家经典并不满意,尤其是对理雅各可谓“偏见”颇深,他认为:“理雅各所用的术语系统粗糙、拙劣、不准确,而且是不合乎语言习惯的,这是就形式而言。就内容而言,他都没有表明他将孔子教义视为一个哲学整体来看待”[11]。这种不满和“偏见”是辜鸿铭对《论语》《中庸》等儒学经典进行复译的直接动机,在他看来,应把中国哲学和思想“作为一个整体来研究”[11]。其实,辜鸿铭复译儒学经典还有更深层次的动机,那就是向西人展示儒经的道德价值。辜氏认为儒教蕴含着“新的道德文化”[12],《中庸》构成了“儒教的基本教义的问答手册”[13],《中庸》里阐述的道德责任感可以改变欧美人对中国人和中国文明的傲慢态度,而“代之以道”[14]。

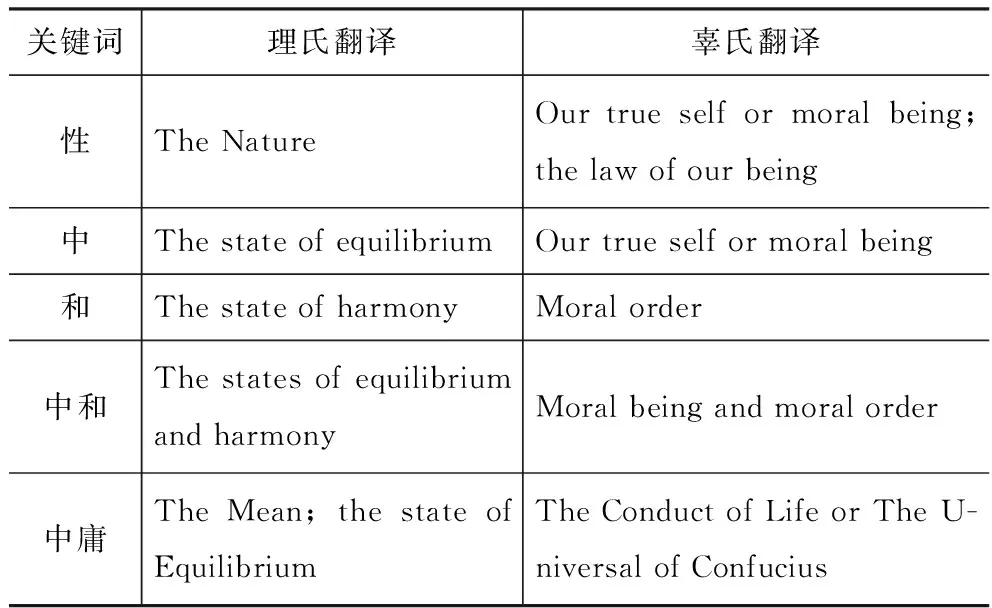

既然辜氏对传教士、汉学家翻译的儒家经典颇为不满,那么辜氏是否将中国儒学作为一个整体来研究,他对中国儒学的理解是否更胜一筹呢?他又是怎样对《中庸》中的道德文化价值进行突出?下文将就以上三个问题进行分析。“中庸”一词在《中庸》中出现7次,辜氏把其译为“宇宙道德秩序”[13]、“道德存在的中心线索”[13]以及“符合道德生活的日常生活”[13]等,辜氏的译法侧重了“中庸”的道德层面。辜氏把《中庸》书名翻译为“The Conduct of Life or The Universal Order of Confucius”,生活之准则或孔子的宇宙秩序,突出了“中庸”的日用性,以此使宇宙万物有序,体现了子思对“中庸”内涵的进一步发展。辜氏把“性”译为“真正的自我”[13]或“道德存在”[13];把“中”译为“真正的自我、道德存在”[13];把“和”译为“道德秩序”[13];把“中和”翻译成“道德存在和道德秩序”[13]。对比理氏对“中”“和”“中和”的翻译,辜氏对这三个纲领性的哲学概念词使用了“整体统一翻译”[15],三者的翻译都贯穿着“moral”一词,进而引出“中和”是道德存在和道德秩序。此种翻译方法有两个优点:一是突出了《中庸》的道德价值,二是体现了辜氏对儒学思想的整体把握。

表1 理雅各和辜鸿铭对几个哲学概念词的翻译对比

然而,辜氏这种“整体统一”的翻译方法被国学大师王国维痛批为“求经文意义贯穿统一,以空虚、语意更广的名词来释译儒家基本概念词”[16],“以西洋哲学解释此书”[16]。辜氏把“天”译作“God”,把“圣人”译作“Holy man 或 Saint man”,把“教”译为“religion”,把“颜回”比作“希伯来精神的代表”,并多次在译文和注释中援引圣经和西方知名文学家和哲学家之言,情况如表2。

从学术的角度来说,王国维的批评不无道理,辜氏的翻译确实算不上“忠实”,甚至显得有些任性,过于释意化。然而从文化角度分析才能体会辜氏“求统一”和“附会西学”的良苦用心。辜氏英译《中庸》正值内忧外患的民族危机之时,为了争取西方读者的理解和同情,向西人展示和突出儒学的道德价值,辜鸿铭翻译哲学概念词时使用了“统一整体”的译法,并借西方宗教、文学、哲学之言来印证中国哲学思想的伟大,因而成就了流畅顺达、文才斐然的辜氏《中庸》译本。

表2 辜氏援引西学情况

(三)新生代哲学家安乐哲的过程哲学阐释

2001年出版的安乐哲(1947—)和郝大维(1937—2001)的合译本《中庸》(Focusing the Familiar,A Translation and Philosophical Interpretation of the Zhongyong)创造性地运用过程哲学和点域语言对比中西哲学,对《中庸》作了哲学性阐释,这种新颖独特的翻译方式使《中庸》英译焕发出新活力。

20世纪末期,西方哲学经历了巨大变革,西方实证主义和科学主义遭到猛烈批判,各种哲学思潮兴起。与此同时,西方哲学界依然盛行“中国只有思想,没有哲学”[17]的观点,中国哲学处于边缘化的境况并无实质改变。安乐哲认为中国哲学的体系是由《论语》《中庸》《道德经》等哲学经典组成,中国哲学被“无视”和“误读”的原因是中国哲学“缺少对西方听众进行转述的哲学家”[18],中国哲学文献最初被传教士“基督化”,近代被汉学家“套进诗化、神秘化及超自然化的世界观”[18],这些非哲学翻译家对中西文化的差异未曾重视或没能发现[18],他们对中国哲学文献的理解本身自带“西方文化假设”,他们翻译中国哲学核心词汇时使用常规术语和西方哲学范畴,致使中国哲学成为西方哲学的“附属”。

安乐哲和郝大维立足于中西比较哲学,在中西文化间的框架里研究孔子思想,他们的比较研究不局限于寻找中西哲学文化的相同和差异,而是通过比较进行哲学思考,“以促进两种文化之间最富有生气、最有成效的相互作用”[19]。安乐哲和郝大维把古典儒学的特质归纳为“既是无神的,有非超越性,又具有深刻的宗教性,以及协同创造”[18],基于此,他们以怀特海等人的过程哲学为理论预设,把比较哲学方法运用到《中庸》的翻译中,旨在“提供一种哲学性诠释,给西方的哲学家们以及其他知识分子提供一整套诠释和论证的途径”[20]。为了实现上述哲学性诠释,安乐哲和郝大维合译的《中庸》译本使用了“一套策略性框架”[20],其具体形式体现为前言、引言、术语表、译文、附录。前言里说明翻译目的;引言详细介绍了《中庸》的历史和文化背景介绍;术语表细致讲述了《中庸》中的23个哲学概念词;译文后添加了101个注释以点明各篇章主题、解释《中庸》成书的历史文化背景、引述历代注疏和西方文献;附录表达了译者对古典儒学的理解以及中西哲学对比与思考。前言、引言、术语表、注释、附录等副文本旨在最大程度保留中国哲学的内涵,加强西方读者对儒学的理解,其篇幅远远超过了译文。

哲学术语的翻译最能体现安乐哲对《中庸》的过程哲学诠释,安乐哲反对把“天”译为“heaven”,把“上帝”译为“God”,把道译为“the Way”,他认为这种译法脱离了《中庸》文本的历史和人文背景,使中文染上了西方宗教和哲学色彩。安乐哲拒绝使用超越性的词汇和常规术语解释中国哲学,他用“汉字+汉语拼音”、“创译”、“一词多译”等方式来翻译《中庸》中的的哲学术语。安乐哲把“天”译为“tian 天”,是因为在他看来中国传统思想是无神的,不具有超越性,这是他和郝大维进行比较哲学研究的基础。这种译法通过拼音把中国哲学概念化,能够提醒读者注意这是一种新的中国哲学概念,帮助读者用中国哲学术语理解中国哲学传统。这种译法短期内会给读者带来陌生感,这种不足会在引言和术语表对“天”的论述中得到补偿,读者经过一段时间的接触和使用会慢慢理解这种看似新鲜的译法,并接受其中的哲学内涵,这无疑对中国哲学思想的保留和传达是有益的。安乐哲把“诚”—“共同创造”创译为“creativity”,主要是基于《中庸》思想的过程假设,在一个过程和变化的世界中,万物都处于变化的过程,和周遭的事物紧密相连融为一体。安乐哲和郝大维借助是的一种过程性语言即“焦点与场域语言”,“这种语言假定了一个由有关过程和事件彼此相互作用的场域所构成的世界”[20],更适合诠释中国思想的过程性,翻译哲学术语时,多用动态名词或动名词。动态名词“creativity”侧重“诚”的动态性,“创造性既涉及个体的实现,也涉及整个脉络的实现”[20],“诚”是一种自我实现的创造过程,在此过程中,个体的自我在各种社会、自然和文化的关系脉络中得发展、在各种事物的协作和联系得到完善,由此“诚”将人类提升到共同创造的地位,使人类成为宇宙万物的共同创造者。又如,安乐哲将“仁”译为动名词结构“acting authoritatively”,根据具体的语境也把“仁”译为“authoritative person”“authoritative conduct”等。仁不仅是“仁慈、仁爱”的个人修养,也是个人在社会关系实践中成就“仁”的行动和过程。中西文化哲学概念没有严格的对应,每一个“仁”的翻译都不能包含“仁”的所有含义,“仁”的翻译必须结合具体的语境,只能“一词多译”。安乐哲在比较哲学研究方法的基础上对《中庸》所作的过程哲学阐释是《中庸》英译中的一股清流,帮助读者从不同的角度理解中国哲学。

三、总结

儒学经典《中庸》如同一座思想的宝库,译者从不同的角度挖掘到不同的资源,然而每位译者都会受到自身所处时代的限制,认识和承认这种历史的局限是理解经典文化的前提。理雅各、辜鸿铭和安乐哲三位译者身处不同的历史背景,有不同的身份立场和翻译目的,对《中庸》产生了不同的偏见和理解,他们根据时代需求和自身需求采取了不同的翻译策略去重构《中庸》哲学思想,使《中庸》英译呈现出多元阐释。传教士理雅各为了传教活动以基督教神学解释《中庸》,使西方读者开始接触和认识中国儒家文化;文人辜鸿铭为彰显儒家道德文明对《中庸》作了道德哲学阐释,使西人更易接受和理解中国的道德文明;安乐哲为解释中国哲学的特质对《中庸》进行了过程哲学阐释,带给读者全新的视角和体验。三个《中庸》译本都是译者理解和阐释的结果,也是《中庸》文本和译者“视域融合”的结果,都承担着各自的历史使命,发挥着不同的功能作用。每个译本都是一种创新和完善,不同时代的译者对《中庸》思想传承和创新,给《中庸》英译注入了新活力。