不同翻译研究范式与批评中的批评者阐释学立场①

2021-01-06何瑞清

何瑞清

广东海洋大学

1 引言

每种阐释学都有自己的适用范围,适用于不同类型的翻译批评或者翻译研究范式。在阐释学翻译批评中,翻译批评者理应根据翻译批评类型和翻译研究范式选择本质上相对应的阐释学,即选择合适的阐释学立场。翻译批评者的阐释学立场因翻译批评类型和翻译研究范式变化而变化,而非一成不变。阐释学立场从理论本质上分为作者中心、文本中心和读者中心三种理论立场。

阐释学进入翻译研究,拓展了翻译理论。但是“在跨学科的理论移植时出现了偏差”(梁真惠、耿强,2010:84)。为此,我们有必要从阐释学各派别理论的适用性出发,厘清在不同翻译研究范式和批评中批评者的阐释学立场。韩子满(2018:77)指出,对于其他学科的“概念和理论在翻译研究中的适用性不做深入的思考,就无法把翻译问题说透”。

笔者曾经批评与阐释学有关的翻译批评乱象:否定翻译标准,翻译标准泛化,误用阐释学理论,“脚踏两只船”,在冲突的阐释学理论面前感到困惑(何瑞清、马会娟,2015a:67)。此外,有些学者混淆传统翻译学和译介学的“创造性叛逆”,越界批评,站在现代本体论阐释学立场批评传统翻译学;或者相反,站在古典方法论阐释学立场批评译介学。有些学者混淆文艺批评和翻译批评,或者不区分翻译批评内容是否牵涉翻译标准,以致自己的阐释学理论立场错位。有些翻译批评者将自己的阐释学立场强加给译者。有些学者片面理解译者主体性,阐释学立场偏颇。凡此种种,不一一列举(详见下文)。

2 阐释学派别冲突及其理论适用范围

在对待作者意图和原文原意的态度上,阐释学派别之间存在理论冲突。以施莱尔马赫、狄尔泰为代表的古典方法论阐释学承认最终意义和作者权威。以海德格尔、伽达默尔为代表的现代本体论阐释学否定最终意义和作者绝对权威。古典方法论阐释学的本质是作者中心论,现代本体论阐释学的本质是读者中心论。现代哲学(或本体论)阐释学与古典方法论阐释学两派理论针锋相对,相持不下。以利科、贝蒂为代表的一般方法论阐释学学者,对现代哲学(或本体论)阐释学与古典方法论阐释学有所扬弃。一般方法论阐释学阐释的立足点就是文本,本质是文本中心论。朱立元(2018:14)认为贝蒂的一般方法论阐释学的意义观“似可概括为融合作者与读者为一体的文本意义中心论”。文艺阐释学派艾柯认为,文本意图可以帮助我们确认某些阐释是否为过度阐释。“在无法获得的作者意图与众说纷纭的读者意图之间有一种明晰的文本意图,这种意图被用来反驳毫无根据的阐释” ( Eco,1979:10;姚振军、冯志伟,2020:94)。

作为利科《解释的冲突》的译者,莫伟民(利科,2017:译者前言3)指出,“解释学领域的冲突场景表明不可能用一种解释学把种种相互竞争和冲突但又同等有效的解释统一在一起”。我们必须依据阐释学的本质属性,确定其适用的范围。需要特别指出的是,现代本体论阐释学和其他读者中心论一样,非常适用于文学批评,但若将其移植到翻译批评中,就失去了普适性,批评者可能误用甚至滥用现代本体论阐释学。

3 翻译研究范式的冲突

首先,不同翻译研究范式所依托的理论相冲突。传统翻译学依托语言学理论与古典阐释学,追求对等,以“忠实”为主要翻译标准。译介学以读者接受理论、现代阐释学为依据,把“创造性叛逆”放在突出位置。王向远(2014a:1)认为传统的翻译学是语言规范中心论、忠实中心论;译介学是比较文化论、媒介中心论、“创造性叛逆”论;而译文学则是比较文学论、译本中心论及译本批评中心论。三种研究范式各有中心任务,分别是语言批评、文化和文学批评、语言和美学批评。

其次,传统翻译学、译介学、译文学三种研究范式有不同的主张,不同范式的“创造性叛逆”含义不同。孙致礼(2001:18)认为翻译中的叛逆行为有五种形式:无意性叛逆、权宜性叛逆、策略性叛逆、关照性叛逆、创造性叛逆。“创造性叛逆”只是翻译中叛逆行为的一种,主要指译者在语言层面对译文所做的“脱胎换骨”性的转化处理。“创造性叛逆”在意义上还是忠实于原文的。这五种叛逆都是“创造性翻译”,与译介学的“创造性叛逆”相去甚远。译介学的“创造性叛逆”有四种类型:个性化翻译、误译与漏译、节译与编译、转译与改编(谢天振,2011:112)。对于“创造性叛逆”中的“误译”,三种研究范式有不同的价值判断。传统翻译学不能容忍误译,不管是有意误译,还是无意误译。翻译实践者和外语教学者希望“减少误译甚至消灭误译”(同上:153)。译介学对翻译的“创造性叛逆”做事后评论,不关心语言层面的问题,“摆脱了一般意义的价值判断”,“不关心翻译水平、忠实程度”(同上:143,157)。译介学研究“创造性叛逆”带来的社会效果,探讨其“背后的文化原因,揭示译语文化系统中的政治、意识形态、文学观念、经济因素等对文学翻译的操纵和影响”(查明建,2005:49)。而译文学“持语言学与美学的双重立场,它不像译介学那样只站在文化交流的立场上无条件地肯定文学翻译中的叛逆行为”。译介学的“创造性叛逆”在传统翻译学、译文学看来,可能是“破坏性叛逆”(王向远,2014a:2)。

4 阐释学立场受制于翻译研究范式、翻译批评类型

翻译批评并非没有标准,不可任意妄为。基于王向远(2014a)的研究,笔者认为,翻译研究范式、翻译批评种类和翻译批评者阐释学立场之间存在对应关系。换言之,翻译批评者的阐释学立场受制于翻译研究范式或翻译批评种类。

4.1 翻译研究范式与阐释学立场的对应关系

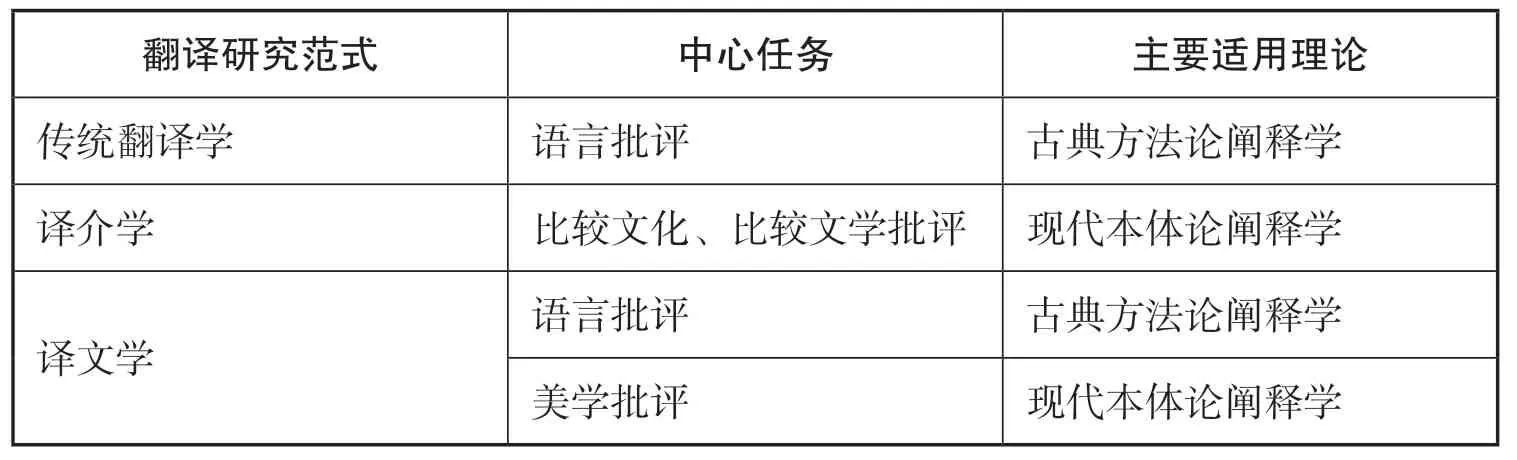

如表1 所示,每种翻译研究范式都有其中心任务以及适用的理论。笔者基于阐释学各派别的基本观点与翻译研究范式的本质属性,将其对应起来。在翻译批评内部,受结构主义影响,传统翻译学主要从事语言批评,其对等的翻译理念与古典方法论阐释学的作者中心论相契合。译介学聚焦比较文化和比较文学批评,聚焦翻译文学的读者接受,不涉及翻译标准,与伽达默尔现代本体论阐释学三原则“理解的历史性、视域融合、效果历史”相呼应。译文学与一般方法论阐释学(古典方法论阐释学和现代本体论阐释学的结合)相对应,它们的共性在于兼顾作者和读者;换言之,用古典方法论阐释学进行语言批评(作者中心),用现代本体论阐释学进行美学批评(读者中心)。

表1 翻译研究范式和阐释学的对应关系

4.2 翻译批评类型与阐释学立场的对应关系

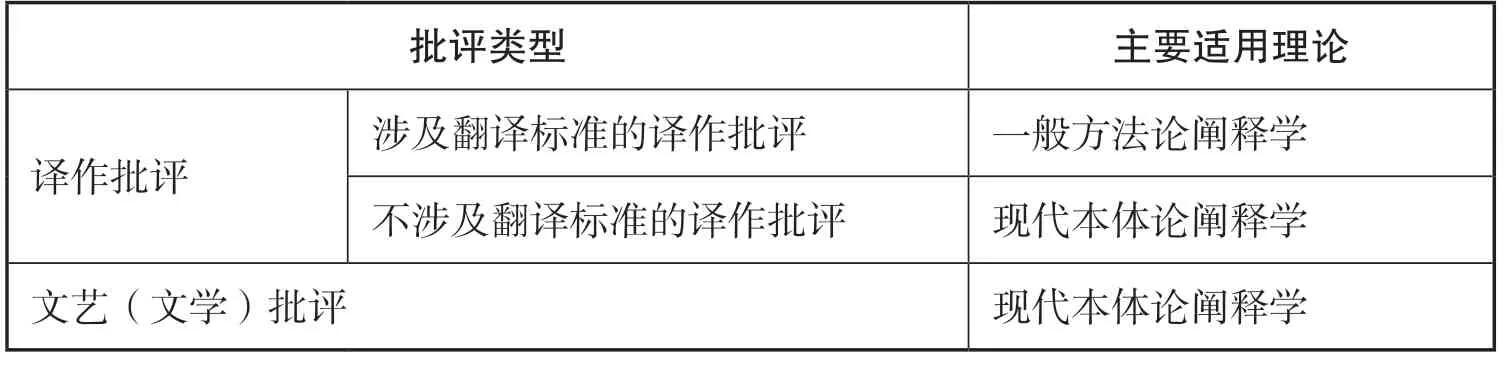

如表2 所示,翻译批评的内容决定批评所适用的阐释学。翻译批评离不开译作,译作批评不能等同于文艺(文学)作品批评。那些否定翻译标准的各种批评,实际上都是文艺(文学)作品批评。涉及翻译标准的译作批评用一般方法论阐释学,既要忠实于原文和作者,又要忠诚于读者;内容上“信”于作者,形式上“达”于读者。不涉及翻译标准的译作批评用现代本体论阐释学,文艺(文学)作品批评也用现代本体论阐释学,都以读者为中心。

表2 批评类型和阐释学的对应关系

5 翻译批评者的阐释学立场错位表现

对于某个问题,研究者可能会出于个人的偏爱来选择自己的理论立场和研究范式,出现“仁者见仁,智者见智”的局面。但是,研究范式、阐释学派别、批评种类之间是否契合?理论冲突中翻译批评者的立场是否恰当?我们既要考虑理论的适用性,又要考虑研究范式的独特性,然后审视翻译批评者阐释学立场的得体与否。根据表1 和表2,翻译批评者在进行语言批评时,尤其在进行涉及翻译标准的批评时,其理论立场是一般方法论阐释学;在文化、文学、美学批评时,其理论立场是现代本体论阐释学;而在探讨译者主体性时,其立场为一般方法论阐释学。

翻译研究的各种转向和跨学科趋势,使得不同翻译研究范式的内容部分杂合。查明建(2005:40,51)指出,“中外出版的比较文学论著和教材将译介学(比较文学的翻译研究)与一般的翻译研究相混淆……如果离开了比较文学立场,译介学研究范畴就会混同于翻译的文化研究,甚或文学的翻译问题研究”。混淆翻译研究范式、翻译批评种类或翻译主体,都可能导致翻译批评者的阐释学立场错位;而片面理解译者主体性又会导致翻译批评者阐释学立场不当。这些问题往往交织在一起。

5.1 混淆翻译研究范式所致的阐释学立场错位

5.1.1 越界批评

翻译界存在译介学派和传统翻译学派的相互批评。这种越界批评往往欠妥,因为它无视不同翻译范式特有的研究套路、研究对象和理论体系,将自身的立场强加给理论立场冲突的对方,不考虑冲突理论的各自适用性和研究对象的不同。

王向远近年发表系列论文,从传统翻译学的理论观点出发,维护“忠实”标准,批评译介学的“创造性叛逆”。他指出,“‘创造性叛逆’……不应成为译者的信条与指归”,然而有不少文章“对‘忠实’大加嘲讽”(王向远,2017:62,69)。

针对王向远教授的批评,谢天振、张莹、刘小刚等人分别在《中国社会科学评价》2019年第2 期发表论文,提出反批评。谢天振认为国内学界对译介学“创造性叛逆”存在误读与误释。他一再澄清:“创造性叛逆”不是一种价值观,也不是一种立场。严肃的译介学研究者都不可能把“创造性叛逆”当作一种价值观,然后去倡导译者翻译时要“创造性叛逆”,更不会把它作为衡量翻译质量或翻译水平高低的标准(谢天振,2019:7)

王向远(2014b:142)质疑译介学的“创造性叛逆”,暗指译者在翻译时,“创造性叛逆”字数若过多则变成“破坏性叛逆”,是不合格的翻译。谢天振(同上)认为上述批评“溢出了译介学的研究范畴”。他在《外语与翻译》1994年第1 期的文章中就明确指出,“比较文学的翻译研究实质是文学研究……因此比较文学的翻译研究就摆脱了一般意义的价值判断……不关心翻译水平,忠实程度”(谢天振,2011:142-143)。翻译标准不是译介学的研究范畴,避免了与传统翻译学的交集和冲突。张莹(2019:33)认为王教授对译介学的批评,“忽略理论提出者的理论目标,将理论放在不适用的理论领域进行评判”;刘小刚(2019:29-30)指出,王教授在批评译介学时没有“厘清批评对象”,“未能进入译介学的视域,故而对译介学的批评就缺乏有效性”。

笔者认为译介学主要研究翻译文学的传播,重点在“介”,不在“译”。译介学研究“创造性叛逆”的事后影响和译作的传播;译介学的批评,是比较文学下的翻译批评,实质上还是文学批评,并不鼓动译者故意误读、误译。

5.1.2 脚踏两只船

在阐释原文意义这一问题上,有些学者同时运用现代本体论阐释学和古典方法论阐释学讨论误读、错译,在译介学立场与传统翻译学立场之间来回切换,将不同翻译研究范式混杂在一起。他们一方面肯定读者误读的合理性和积极意义,另一方面又要求译者忠于原文。译介学和传统翻译学混杂在一起,批评者的阐释学立场自相矛盾。具体例子和评述见拙文(何瑞清、马会娟,2015a),不再赘述。

5.1.3 误用、滥用现代本体论阐释学

不少学者从现代本体论阐释学的视角探讨译者主体性,并要求译者“有意误译”,发挥主观能动性。例如,潘雪月(2007:69-70)认识到译介学“与现代阐释学有共同的视角和契合点”,从哲学阐释学角度探讨译者接受过程和再创造过程中的“创造性叛逆”,认为这两种过程的“创造性叛逆……使译者的主观能动性得以发挥,主体性得以彰显”,甚至断言“任何人都可以对文本作出自己的解释,并能证明自己的理解完全契合作者的本意”。而现代本体论阐释学能解释却不能指导也不鼓动译者发挥主观能动性,进行“创造性叛逆”,甚至“破坏性叛逆”。潘雪月(2007)一文夸大现代本体论阐释学的理论功能,超出译介学研究范畴。译者翻译时考虑读者的“期待视野”,有时使翻译成为“创造性叛逆”,造成“有意误译”。但是,现代本体论阐释学具有本体论、认识论特征,没有方法论的作用。译者的“视域融合”发生在阅读、理解过程中,翻译过程在理解之后,应用现代本体论阐释学三原则来指导译者进行“有意误译”并不合适。“有意误译”作为翻译方法,受译者翻译观支配,不受现代本体论阐释学支配。现代本体论阐释学一般用于事后解释和评论译者的“有意误译”。“前见”是读者理解原文的基础,也是障碍,会造成读者对原文的无意误读。现代本体论阐释学“视域融合”只能解释读者意义理解的差异性和由此产生的个性化翻译、无意误译,不能说明译者为什么采取有意误译的翻译策略,更不能指导翻译中的有意误译。也就是说,译者“前见”不包括译者翻译观,不参与影响他们的翻译决策。“前见”用于解释翻译决策是理论功能的扩张,用于指导翻译中的“创造性叛逆”则是理论滥用。

“无意误译”更不是“发挥译者的主观能动性”的表现。“无意误译”并非译者主观上故意为之,译者根本上没有意识到这种错误。“无意误译”必须与文献其他内容协调一致,这是对译作的最起码的要求。即使是“创造性叛逆”提出者埃斯卡皮也不认可破坏同一性的误译,他提醒读者,“并不是可以对无论什么作品都进行背叛的……只有文学作品,人们可以引入许多新的意义而不破坏它的同一性”(埃斯卡皮,1987:123;王向远,2017:65)。但是“合理”的不一定是“准确”的。法律翻译以“准确”为准绳。一般来说,此类翻译的误译是“无意误译”。有些学者滥用现代本体论阐释学来指导这类文本的翻译,或者误用它来探讨这类文本的翻译。例如,袁宇黔(2013:iii)在《阐释学角度下的法律翻译》摘要中指出“阐释学原理对于翻译理论以及翻译实践有其指导作用”,法律概念的翻译前提是“正确解读”,却应用伽达默尔现代本体论阐释学的三大原则来分析法律概念的翻译。再如,刘雅晴在《法律阐释学视角下的法律概念翻译》中意识到“译者应遵循一致性的原则保证译作的准确性及忠实性”(2013:iv),却将伽达默尔哲学阐释学用于指导法律概念翻译。两位作者显然没有把握住伽达默尔哲学阐释学的理论本质和应用范畴。现代本体论阐释学否定作者意图,认为文本意义不确定,误读合理,如何帮助译者准确理解和翻译原文呢?对于法律概念的翻译,译者没有自由阐释的空间,要选择正确的对应概念,再现概念本义。“国内翻译界对阐释学的研究大多局限于哲学阐释学的三大原则”,“将哲学阐释学原则直接应用到翻译实例分析上,这也在某种程度上误读了哲学阐释学的理论品格”(梁真惠、耿强,2010:83)。

5.2 混淆翻译批评类型所致的阐释学立场错位

笔者注意到许多文章从现代本体论阐释学的角度出发,对传统翻译学提出不当批评。例如,有学者(张敬生、黄金金,2014;黄天源,2006)从现代本体论阐释学的“误读合理”,或“误译的不可避免”,错误推导出“误译合理”;也有学者(李绍明,2002;游振声、姜治文,2003;苏莹,2007)基于文艺批评的“一千个读者就有一千个哈姆雷特”“诗无达诂”,大谈特谈意义的不确定性,否定翻译标准,或认为翻译标准无限多;还有学者(刘亚猛,2006;潘雪月,2007)从西方非理性文论或译介学角度,或引用埃斯卡皮(1987:137-138)的观点,“它(翻译,笔者注)不仅延长了作品的生命,而且又赋予它(原作,笔者注)第二次生命”,认为“忠实”标准过时,否定“忠实”标准。

针对上述否定翻译标准的“翻译批评”(实质上是文学批评),传统翻译学派可以据理力争。现代本体论阐释学解释意义的差异性、不确定性、多样性,是基于不同的读者来说的,而且总把文本置于动态变化的过程中来考察。但是,某一读者或译者在理解某一文本时是相对静止的,其理解的意义是相对固定的、单一的。况且,那些论调混淆翻译批评和文艺批评,文艺批评压倒译作评价;或者不管批评内容是否牵涉到翻译标准,一味滥用现代本体论阐释学做宽泛无边、没有标准约束的批评,造成阐释学理论立场失当。涉及翻译标准的译作批评,翻译批评者更应该持古典方法论或者一般方法论阐释学立场。笔者通过对译作评价的主体和标准再思考,指出阐释学批评中的乱象,批评“作者死了”“译者死了”的观点,坚持认为“忠实始终是第一标准”(何瑞清、马会娟,2015b:29)。翻译批评者应该从一般方法论阐释学视角,即持一般方法论阐释学立场来进行翻译标准有关的批评。

5.3 混淆翻译主体所致的阐释学立场错位

读者与译者的阐释学理论立场常被混淆,译者与翻译批评者的阐释学理论立场也常被混淆,因此,我们需要区分这些翻译主体的阐释学立场。

5.3.1 混淆读者和译者的阐释立场

国内翻译界许多学者片面理解译者主体性,滥用现代本体论阐释学来探讨译者的翻译活动。他们接受“偏见合理”的观点,进而错误推导出“误读合理”“误译合理”的结论。结论之所以错误,是因为他们有一个错误假设:译者=读者。

张晓梅(2013:119-120)区分翻译批评标准和翻译批评原则,以伽达默尔哲学阐释学为依据,提出翻译批评的宽容原则,认为该原则下的翻译批评“以追求翻译的合理性为目标”“尊重译者让翻译文本理解中不合理的成分充分暴露”,翻译批评也就不再只是“好”与“坏”,“优”与“劣”的评判。以“合理性”代替“准确性”来评价译者的翻译,把译者当成普通读者,实际上回避了翻译标准和翻译批评标准。

译者与一般读者有本质的区别。译者在翻译活动中去阅读原文,有忠实于作者、原文的道德和法律义务;译者必须尽可能靠近作者,读懂作者意图,在最大程度上使译文再现原文。译者的立场应该是古典方法论阐释学立场。而读者读的是作品,没有参照,读者可以自由阐释作品,持现代本体论阐释学理论立场。

在现代本体论阐释学看来,读者可以自由解读原文;偏离作者意图和原文原意的误读、自由审美,只要有合理的解释,就不会受到批评,反而被认为给原文注入新的血液,延续作品生命,丰富了文学。在文学批评中,读者阐释确实有许多积极意义。在翻译批评中,现代本体论阐释学为译者发挥主观能动性、创造性找到合理的解释。然而,“误读合理”“误译合理”在传统翻译学不可以接受,在译介学同样也不可以接受,因为译介学不对译文对错和翻译水平做出价值判断。如果“误读合理”“误译合理”,译作评价就失去客观标准。读者的种种“合理”阐释,如果偏离作者意图,就是错误的。站在古典方法论阐释学的立场来说,“创造性叛逆”(漏译、改写等有意误译)就是破坏性的,译者主观理解往往是错的。译者阐释与一般读者阐释有根本差别。总之,一般读者阐释看是否合理,是文艺作品批评,用现代本体论阐释学立场来批评;译者阐释有错对之分,是译作评价,用古典方法论阐释学立场来批评。

5.3.2 混淆批评者和译者的阐释立场

翻译批评者在进行译者行为批评时,应该站在译者的立场,具体分析译者在不同情况下应该持有什么样的立场,而不应该将自己的立场强加给译者。翻译批评者的立场与译者的阐释学立场不同,前者的阐释学立场可以随着研究范式的变化相应变化,后者则不能;如前述,翻译批评种类与翻译批评者的阐释学立场存在对应关系,而译者的阐释学立场则随着场景变化相应地动态变化。翻译伦理、文本类型、翻译目的、意识形态是译者翻译决策的重要影响因子。在某一具体情形下,这些因素单个或综合作用于译者,形成译者的阐释学立场。但是,翻译活动的本质、翻译职业规范、著作权法要求译者持古典阐释学理论立场。实际上,大多数情况下,在翻译过程中译者应该持古典方法论阐释学立场,其现代本体论阐释学立场应该受制于古典方法论阐释学立场。译者发挥主体性,进行翻译的“创造性叛逆”,应如孙致礼教授(2001)所述,尽可能使译文在意义上忠实原文。

5.4 片面理解译者主体性所致的阐释学立场偏颇

“主体性是实践改造性与意识能动性的统一,是主观性与客观性的统一,是能动性与受动性的统一”(王玉樑,1995:38)。不少翻译批评者在探讨译者的主体性时,忽视了“能动性与受动性的统一”,忽视了“受动性”。翻译批评者既要应用现代本体论阐释学说明译者与读者关系中反映出来的为我性,又要应用古典方法论阐释学来说明译者与作者关系中蕴含的受动性。探讨译者主体性用一般方法论阐释学(古典方法论阐释学和现代本体论阐释学的结合)。译者发挥主观能动性,一方面体现在追求作者意图和原文原意,忠实于原文;另一方面体现在使译文归化,增加可读性,忠于读者。翻译批评者不能忽视能够体现译者主体性(受动性)古典方法论阐释学,也不可以滥用现代本体论阐释学,或者误用译介学的观点来鼓动译者发挥所谓的主观能动性、为我性(目的性)。

但是,国内翻译界不少学者片面理解译者主体性。笔者2019年8 月20 日在中国期刊网搜索到188 篇以阐释学研究译者主体性的文章,绝大多数应用斯坦纳四步骤,其余应用哲学阐释学(现代本体论阐释学),只有王立松(2009)、王雪等(2010)、彭勇穗(2017)三篇文章应用施莱尔马赫古典方法论阐释学来探讨译者主体性。

6 结语

阐释学各派理论、翻译批评类型和翻译研究范式之间存在对应关系。翻译批评者的阐释学立场并非一成不变,它受制于翻译研究范式和批评种类,因翻译研究范式或翻译批评种类的变化而变化。翻译批评者应该尊重、顺应不同翻译主体的阐释学立场不同这个事实。

一方面,什么范式的研究对象,就站在该范式对应的阐释学立场进行翻译批评。另一方面,翻译批评是有标准的。如果在相同翻译研究范式下就同一问题有分歧,就要具体情况具体分析,判断谁对谁错,或者判断哪门理论更适用。如同翻译标准争论一样,理论出发点不同,标准层次不同,翻译文类不同,翻译标准也就不同。但是,“有条件即有标准”(杨晓荣,2001:70)。

在作者中心论的古典阐释学、读者中心论的现代本体论阐释学、兼顾作者和读者的一般方法论阐释学之间,阐释学翻译批评者如果只根据好恶和思维定式来选择阐释学立场,忽视阐释学各派理论适用性,其阐释学理论立场就可能出现偏差。与此同时,如果阐释学翻译批评者混淆翻译研究范式、翻译主体、批评种类,片面理解译者主体性,其阐释学理论立场就会失当。