大学生社交焦虑与外显自尊、内隐自尊的关系研究

2022-11-22逄振冉丁琳

逄振冉 丁琳

摘 要|本研究基于社交焦虑障碍模型,探讨新时代下大学生的社交焦虑、外显自尊、内隐自尊三者之间关系,为新时代大学生社交焦虑现状提供理论和实证依据。调查结果显示,大学生群体中,男生的社交焦虑显著低于女生,独生子女的社交焦虑及外显自尊显著低于非独生子女;但大学生的内隐自尊是趋于积极正向的,且内隐自尊 效应是普遍存在于大学生群体中。研究表明,大学生社交焦虑与外显自尊存在显著负向相关关系,且社交焦 虑与内隐自尊存在显著正向相关关系。

关键词|社交焦虑;内隐自尊;外显自尊

Copyright ? 2022 by author (s) and SciScan Publishing Limited

This article is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

1 问题提出

社交焦虑是大学生在日常生活中最常面临的问题之一,有研究显示,大学生群体中约 27% 的人存在比较严重的社交焦虑,并有着一定程度的社交问题(刘芳、李松,2007;Pontillo et al.,2017)。社交焦虑(social anxiety,SA)是指个体与他人交往时,会产生不适的感觉,并伴有紧张甚至恐惧的情绪体验(尹迎迎、向靓、王詠,2022;高蕾,2008;Morrison and Heimberg,2013)。社交焦虑引起的问题不仅给大学生的正常人际交往带来了困扰,也不利于大学生的成长和生活。随着互联网的快速发展,越来越多的大学生使用互联网进行日常的社交互动,互联网为社交焦虑的大学生提供了一个“避难所”(Prizant- Passal,Shechner and Aderka,2016;Weidman et al.,2012;Weinstein et al.,2015)。有研究发现,社交焦虑水平高的大学生更喜欢在网络上与他人交流(Hutchins et al.,2021),虽然互联网为其提供了一个“避难所”,但仍未解决自己的社交焦虑问题。

克拉克和威尔斯(1995)的社交焦虑障碍(Social Anxiety Disorder)模型假设,社交焦虑的个体会产生消极的认知信念,会对当前或即将发生的社会环境产生消极的想法,并视此社会环境为威胁或危险。研究者认为社交焦虑包括自我关注(即监测自我感知和预测消极情绪)、自我确认的负面偏见(即自我感知证实了预期的来自他人的负面评价),以及安全行为(即个人感知的行为将减少恐惧结果的可能性) 这几个方面,这些行为通常会增加自我关注和焦虑的严重程度(Clark,2001;Clark and Wells,1995; Salkovskis,1991;Wells,2013)。

有研究对影响社交焦虑的因子进行了探讨,发现自尊是与其有密切关系的因子(张亚利、李森、 俞国良,2022;刘广增 等,2017;Bowles,2017;Hiller et al.,2017)。自尊即外显自尊(Explicit Self- esteem),是个体能够意识到的自我评价和自我价值,不仅仅是自我评价,还包括他人对自己的积极或消极评价;内隐自尊(Implicit Self-esteem)则是一种个体觉察不到的自我评价或他人对自己的评价(高蕾, 2008)。有研究表明,社交焦虑水平高的个体对自己有较低的外显自尊评价(高蕾,2008),并且对别人的负面评价会更加在乎,这类群体会更容易在人际交往中产生社交焦虑这方面的问题。

本研究基于前人的研究,对新时代下大学生的社交焦虑、外显自尊和内隐自尊情况进行调查研究, 并基于社交焦虑障碍模型验证三者之间关系。

2 研究对象和方法

研究对象

通过方便取样选择在校大学生 200 名,采用问卷和实验程序进行测量,根据前人的研究(高蕾, 2008)筛除了正确反应中错误率大于 20%的数据,回收问卷和反应时数据 200 份,其中问卷和有效数据共 154 份,有效率为 77%,男性 54 名,女性 100 名。

研究工具

交往焦慮量表中文版(彭纯子、龚耀先、朱熊兆,2004;Leary,1983)包含 15 题 5 级评分,从“1” 分(表示“与我一点也不相符”)至“5”分(表示“与我极其相符”),主要用于对个体社交焦虑的 调查测量,量表分数越高,代表被试的社交焦虑程度越高,该量表 Cronbachs α 系数超过 0.87,信效度良好,其中第 3、6、10、15 题为反向计分项目。

自尊量表中文版(韩向前 等,2005;Rosenberg,1965)有 10 题,4 级评分,从“1”分(“完全不符合”) 至“4”分(“完全符合”),用于对个体的外显自尊的调查测量,量表分数越高,代表被试的外显自尊水平越高。该量表的 Cronbachs α 系数为 0.88,有较好的信效度,其中第 3、5、8、9、10 题为反向计分项目。

内隐自尊的实验程序采用格林沃尔德(Greenwald)等人提出的内隐联想测量方法,程序设计遵循的基本设计原理(蔡华俭,2003a),采用 E-prime 2.0 专业软件自行编制。

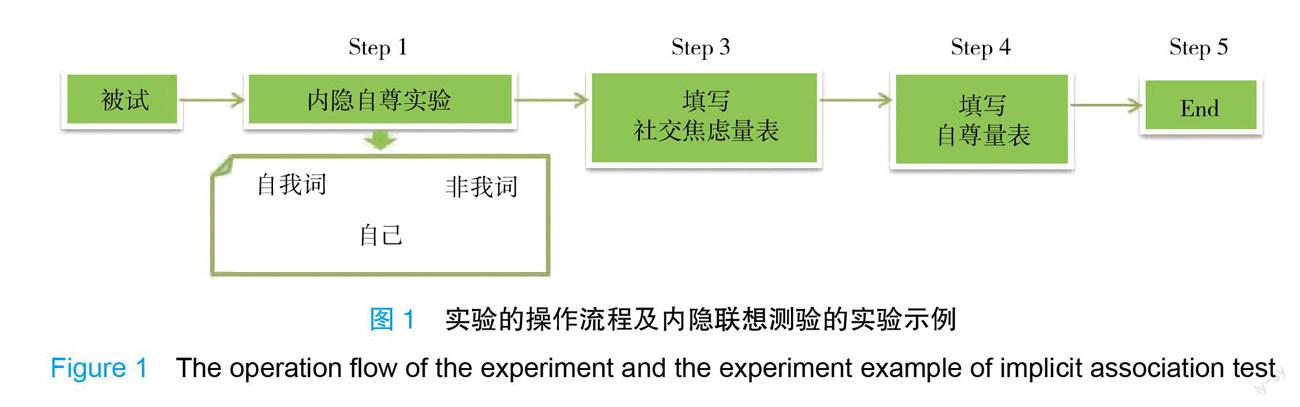

实验程序

本研究在心理学实验室进行,被试编号后上机先进行内隐自尊实验,内隐自尊实验程序包括了练习实验部分和正式实验部分,被试读完指导语理解实验要求后,按键盘任意键继续,屏幕两边有被试用来做分类反应的提示词(如图 1,比如“自我词”“积极词”“自我词或积极词”这三类),要求被试看到刺激词尽快做出反应,如果刺激词属于左侧属性,被试就要按下“Q”键;如果刺激词属于右侧属性, 被试就要按“P”键,反应有正确和错误之分;刺激词会逐个呈现给被试,记录被试的反应时和正确反应, 最后填写交往焦虑量表和自尊量表。

施测及数据处理

本研究使用 SPSS 22.0 对调查数据进行统计分析。

3 结果

(1)内隐自尊效应检验及内隐自尊的存在性检验

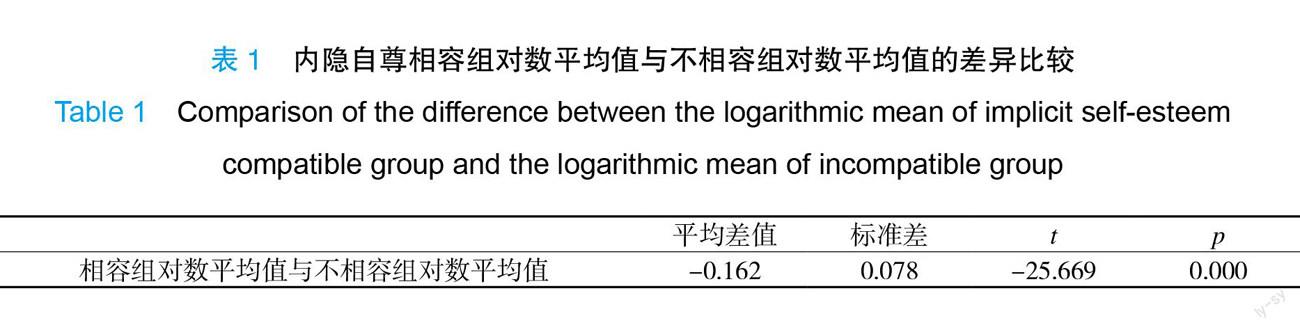

本研究将所选词分为属性词(如“聪明”等)和概念词(如“自己”等),并且将其划分为相容组和不相容组。根据前人研究(肖崇好、黄希庭,2011),将相容组和不相容组的反应时数据(各 40 条) 各取其对数,并分别计算出其对数平均值,再把不相容组的对数平均值减去相容组的对数平均值,所得到的就是内隐效应值。

二十世纪初,格林沃德等人设定内隐联想测验的敏感性指标是 D 值,根据蔡华俭(2003a,2003b) 研究中说明的 D 值计算方法:D=(不相容和相容反应时对数值之差)/ 标准差,计算得到不相容组D1=1.67,相容组 D2=2.104,均大于格林沃尔德在 2000 年得到的研究结果(D1>1.38,D2>1.67)。因此,本研究自行编制的内隐自尊实验程序具有良好的效度。

将内隐自尊实验程序中相容组与不相容组反应时的对数平均值进行配对样本T 检验,二者差异显著, t(153)=-25.67,p<0.001,则可说明内隐自尊效应存在于大学生被试群体中,大学生的内隐自尊评价呈现是积极正向的,且具有普遍性,如表1 所示。

(2)社交焦虑与外显自尊、内隐自尊的描述性统计分析

被试中男生的社交焦虑(M±SD=42.28±9.49)显著低于女生(M±SD=45.79±7.89),t(153)=-2.45, p<0.05,独生子女的社交焦虑(M±SD=42.04±8.35) 显著低于非独生子女(M±SD=45.96±8.49), t(153)=-2.76,p<0.05;在专业类别、家庭所在地这两项不存在人口学差异。

被试中非独生子女的外显自尊(M±SD=28..40±3.53)要显著低于独生子女(M±SD=29.84±3.48),t(153)=2.43,p<0.05;在性别、专业类别和家庭所在地上均不存在显著差异。

被试的内隐自尊在性别(p=0.124,p>0.05)、专业类别(p=0.053,p>0.05)、家庭所在地(p=0.594,p>0.05)和是否是独生子女(p=0.183,p>0.05)上不存在差异。

(3)在不同社交焦虑程度上外显自尊与内隐自尊的差异性比较

以大学生被试群体的社交焦虑总分按从高到低的顺序排序,以其上下 27% 为划分标准将其分成了社交焦虑高、低组(高蕾,2008)。结果表明社交焦虑低组(M±SD=30.90±3.47)的外显自尊要高于 高组(M±SD=26.59±3.36),t(153)=-5.72,p<0.05;社交焦虑高、低组在内隐自尊水平上的差异不显著(p=0.827,p>0.05)。

(4)社交焦虑与外显自尊、内隐自尊的相关分析

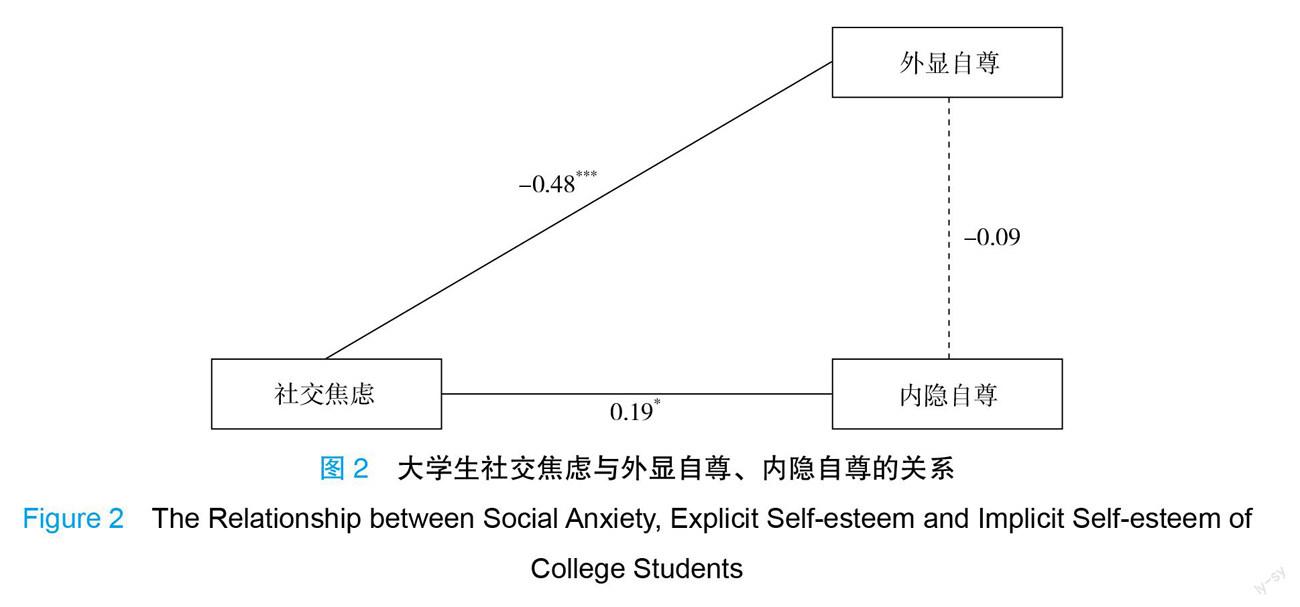

对社交焦虑、外显自尊、内隐自尊三者间关系进行相关分析,如图 2,大学生的社交焦虑与外显自尊之间的关系是显著的负向相关(r=-0.480),p<0.001,即被试的社交焦虑越高,其外显自尊越低;社交焦虑与内隐自尊之间的关系是显著的正向相关(r=0.187),p<0.05,即被试社交焦虑越高,内隐自尊也越高;而内隐自尊与外显自尊的相关关系不显著(r=-0.090),p=0.266,即被试不会因为自己对外显自尊的评价高低而影响到自己的内隐自尊评价。

4 讨论

本研究分析了大学生的社交焦虑、外显自尊、内隐自尊的现状,并探讨了三者之间关系。大学生社交焦虑水平处于中等程度,这说明大学生在与他人交往的过程中缺乏自信,害怕他人对自己做出不好的评价,可能会引起自己的负面情绪,并对自己做出负面评价;大学生的外显自尊水平处于中等偏高的程度, 这可以说明大学生能够给自己正面的评价,对自己有清晰的认识;内隐自尊效应在大学生群体中是普遍存在的现象,并且在内隐自尊水平上大学生对自己的评价是积极的。

女生的社交焦虑显著高于男生,在生活中,女生可能会比男生受到更多的外界评价,也会比男生 更为在意别人对自己的评价。非獨生子女的社交焦虑显著高于独生子女,在与他人交往中,独生子女 比非独生子女可能会更好地处理多方的关注,也会拥有较多的机会来锻炼自己的人际交往能力,因此, 独生子女能更好地处理大学里的人际关系,对大学生活能较好地适应,也能调节好社交过程中带来的 负面情绪。

非独生子女的外显自尊比独生子女低,可能独生子女受到了来自家庭各方的关注,享受着父母所给予的良好生活环境,能接收到更多正面评价,会使其对自己的评价是积极的,更加肯定自己;而非独生子女与家里的兄弟或者姐妹共享着父母的关爱及资源,可能会遇到把自己与家里的兄弟或者姐妹进行比较的情况,可能会更容易接收到一些负面的评价,对自己的评价多为负向消极,对自己没有足够的信心。大学生在内隐自尊水平上对自己的评价是积极正向的,也就是说,大学生在潜意识层面上,更容易把好的积极的评价与自己联系起来。

本研究与肖崇好、黄希庭(2011)所做的研究结果是一致的,社交焦虑低者的外显自尊是显著高于社交焦虑高者,但在内隐自尊水平上不存在差异。菈皮和亨贝格在 1997 年提出了社交恐惧模式,该模式认为,当个体在社交场合时,时时注意自己的言行举止,监控他人对自己外表和行为的评价,猜测他人对自己的评价(肖崇好、黄希庭,2011)。大学生在与他人的交往过程中,高社交焦虑者会认为别人期待着自己优异的表现,使得社交焦虑者对自己的要求很高,要求表现也要近乎完美;实际上,社交焦虑者在生活中所表现出来的行为与低社交焦虑者所表现出来的行为是相差无几的,但社交焦虑者对自己行为表现的评价是要比低社交焦虑者低的。因此,这类个体在做自尊量表(SES)时,倾向对自己的行为做出负向的评价,在做人格特质类等自陈问卷时,倾向于对自己做出负面消极评价,并有意无意地将真实的自己隐藏起来。

研究結果显示,个体的社交焦虑越低,其对自己的外显自尊评价越高,这类个体对自己有清晰的认识,不容易随他人的评价而有所改变(刘广增 等,2017)。个体的社交焦虑低,其内隐自尊的评价也低, 也就是说,社交焦虑低的人潜意识里就对自己的评价不高,在意他人对自己的看法,但大学生对自己的内隐自尊评价是正向积极的。社交焦虑与外显自尊的相关关系程度要高于与内隐自尊的相关关系程度, 但内隐自尊与外显自尊二者之间的相关关系不显著,说明大学生的社交焦虑更容易受到外显自尊的影响, 二者间可能存在着相互独立的不同结构。

5 结论

(1) 大学生群体中,女生的社交焦虑显著高于男生,独生子女的社交焦虑、外显自尊都显著低于非独生子女;大学生的内隐自尊是趋于正向且为普遍存在的。

(2) 大学生社交焦虑与外显自尊的相关关系程度是显著负向相关,社交焦虑与内隐自尊的相关关系程度是显著正向相关,但内隐自尊与外显自尊二者之间的相关关系不显著。

参考文献

[1]蔡华俭.内隐自尊的作用机制及特性研究[D].上海:华东师范大学,2002.

[2]蔡华俭.Greenwald 提出的内隐联想测验介绍[J].心理科学进展,2003a(3):339-344.

[3]蔡华俭.内隐自尊效应及内隐自尊与外显自尊的关系[J].心理学报,2003b(6):796-801.

[4]高蕾.大学生外显自尊、内隐自尊与社交焦虑的关系研究[D].苏州:苏州大学,2008.

[5]韩向前,江波,汤家彦,等.自尊量表使用过程中的问题及建议[J].中国行为医学科学,2005(8): 763.

[6]刘广增,潘彦谷,李卫卫,等.自尊对青少年社交焦虑的影响:自我概念清晰性的中介作用[J].中 国临床心理学杂志,2017,25(1):151-154.

[7]刘芳,李松.大学生社交焦虑与自我接纳的关系研究[J].中国健康心理学杂志,2007(9):784- 785.

[8]李静,魏晓宇,黄娅,等.大学生寝室人际信任自尊与社交焦虑关系分析[J].中国学校卫生, 2015,36(8):1173-1176.

[9]彭纯子,龚耀先,朱熊兆.交往焦虑量表的信效度及其在中国大学生中的适用性[J].中国心理卫 生杂志,2004(1):39-41.

[10]肖崇好,黄希庭.社交焦虑个体外显与内隐自尊的研究[J].心理科学,2011(2):289-292.

[11]尹迎迎,向靓,王詠.自尊与社交焦虑关系的元分析[J].中国健康心理学杂志,2022:1-20.

[12]张亚利,李森,俞国良.自尊与社交焦虑的关系:基于中国学生群体的元分析[J].心理科学进展, 2019(6):1005-1018.

[13]Bowles T V.The focus of intervention for adolescent social anxiety:Communication skills or self-esteem[J]. International Journal of School & Educational Psychology,2017,5(1):1-12.

[14]Clark D M,Wells A.A cognitive model of social phobia[M]//Social phobia:Diagnosis,assessment,and treatment.Guilford Press,1995:69-93.

[15]Clark D M.A cognitive perspective on social phobia[M]//International handbook of social anxiety: Concepts,research,and interventions relating to the self and shyness.John Wiley & Sons,2001:405- 430.

[16]Hiller T S,Steffens M C,Ritter V,et al.On the context dependency of implicit self-esteem in social anxiety disorder[J].Journal of Behavior Therapy & Experimental Psychiatry,2017(57):118-125.

[17]Hutchins N,Allen A,Curran M,et al.Social anxiety and online social interaction[J].Australian Psychologist,2021,56(2):142-153.

[18]Kraut R,Kiesler S,Boneva B,et al.Internet paradox revisited[J].Journal of Social Issues,2002,58(1): 49-74.

[19]Lee B W,Stapinski L A.Seeking safety on the Internet:Relationship between social anxiety and problematic Internet use[J].Journal of Anxiety Disorders,2012,26(1):197-205.

[20]Morrison A S,Heimberg R G.Social Anxiety and Social Anxiety Disorder[J].Annual Review of Clinical Psychology,2013,9(1):249-274.

[21]Prizant-Passal S,Shechner T,Aderka I M.Social anxiety and Internet use-A meta-analysis:What do we know? What are we missing[J].Computers in Human Behavior,2016(62):221-229.

[22]Pontillo M,Guerrera S,Santonastaso O,et al.An overview of recent findings on social anxiety disorder in

adolescents and young adults at clinical high risk for psychosis[J].Brain Sciences,2017,7(10):1-9.

[23]Rietdijk J,Ising H K,Dragt S,et al.Depression and social anxiety in help-seeking patients with an ultra- high risk for developing psychosis[J].Psychiatry Research,2013,209(3):309-313.

[24]Salkovskis P M.The importance of behaviour in the maintenance of anxiety and panic:A cognitive account[J]. Behavioural Psychotherapy,1991,19(1):6-19.

[25]Weidman A C,Fernandez K C,Levinson C A,et al.Compensatory Internet use among individuals higher in social anxiety and its implications for well-being[J].Personality and Individual Differences,2012,53(3): 191-195.

[26]Weinstein A,Dorani D,Elhadif R,et al.Internet addiction is associated with social anxiety in young adults[J]. Annals of Clinical Psychiatry,2015,27(1):4-9.

[27]Wells A.Cognitive therapy of anxiety disorders:A practice manual and conceptual guide[M].John Wiley & Sons,2013.

Research on the Relationship among Social Anxiety Explicit Self-esteem and Implicit Self-esteem of College Students

Pang Zhenran Ding Lin

School of Psychology, Qufu Normal University, Qufu

Abstract: Based on the social anxiety disorder model, this study explores the relationship among college students social anxiety, explicit self-esteem and implicit self-esteem in the new era.It provides theoretical and empirical basis for the current situation of college students social anxiety in the new era. The results show that among college students, the social anxiety of boys is significantly lower than that of girls, and the social anxiety and explicit self-esteem of only children are significantly lower than those of non-only children. However, college students implicit self-esteem tends to be positive, and the implicit self-esteem effect generally exists among college students. The research shows that there is a significant negative correlation between college students social anxiety and explicit self-esteem, and a significant positive correlation between social anxiety and implicit self-esteem.

Key words: Social anxiety; Implicit self-esteem; Explicit self-esteem