拨开情绪的阴霾

2017-02-09谷梅梅金洪源

谷梅梅?金洪源

〔关键词〕元认知干预技术;社交焦虑;条件性情绪反应

社交焦虑是指个体在公开场合或社交情境下,担心被人关注或者评价,害怕自己出丑或举止窘迫,并自我评估为负性,从而体验到紧张和不适,伴有回避行为的心理障碍。社交焦虑在青少年中较为常见,严重影响青少年的心理和社会功能,对青少年的成长和发展较为不利。辽宁师范大学金洪源教授对社交焦虑进行了长期的临床干预研究,开创的元认知心理干预技术取得了较好的干预结果。本文以笔者对一名高中生社交焦虑的干预辅导为例,介绍了元认知技术干预社交焦虑的主要过程,在此基础上,提出一些运用元认知干预技术解决社交焦虑的可操作性建议。

一、来访者背景资料

(一)基本信息

王恬(化名),女,高一,文静敏感,爱读诗书,语言表达流畅清晰,成绩在升入高中前一直良好。其父亲是事业单位员工,爱好文艺,性格温和感性;母亲是个体户,性格外向,坚强务实。来访者自述:“从记事起,父母就忙着吵架,觉得所有人都在吵架,没人管自己,觉得自己很孤独。小时候,我不能融入同学;有时老师和同学们的一句话、一个表情,我都会想很多,会想他们是不是不喜欢我。”初中时,没朋友,被班里男生欺负过。升入高中后因不适应,休学一年在家。重返学校后,仍然无法正常上课,于是学校推荐其接受元认知干预技术的帮助。

(二)症状表现

1. 社交焦虑

现在复读高一,在教室因恐惧害怕而无法专心听课;认为老师和同学都不喜欢自己,倍感孤独;下课后在人群中行走,总感觉有人会议论自己长得丑(实际上王恬长相清秀、好看),因此刻意避开人群;在室外,时刻保持警惕,避免意外发生;会尽力表现出正常的样子与同学交流,但内心焦虑、惶恐。

2. 亲子关系

王恬和父亲的关系比较融洽,认为母亲脾气不好,处理事情过于急躁,遇事经常发脾气,忽略自己的感受,不理解自己。为讨好父母会装“乖”,内心却十分厌恶依此标准来衡量孩子好坏的教育方式。她一方面怨恨父母,一方面又觉得父母养育自己不容易,想要与他们好好沟通交流,但就是做不到。

3. 躯体症状

因为经常焦虑和害怕,来访者身体很虚弱;在人群中,会感觉身体在颤抖;首次咨询时,来访者在开始叙述自己的问题时,身体止不住地发抖。曾到医院做过全面检查,结果显示并无器质性病变。

二、来访者问题形成的心理机制

(一)潜意识条件性情绪反应是核心

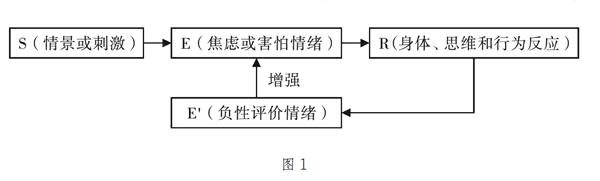

以往干预社交焦虑的疗法只关注认知、行为等个别因素,而元认知干预技术突破了这一局限,强调基于整体心理观来研究来访者的个性、认知观念、情绪意志、潜意识状态等心理因素及其关系,完整、清晰、准确地表征其心理问题的形成过程。经过多年的临床实践研究,元认知干预技术发现,几乎所有心理障碍的关键因素都是潜意识条件性情绪反应,这种条件反射是后天习得的,容易建立也容易消除。潜意识条件性情绪反应是指在条件反射发生或形成过程中,当事人未曾意识到或意识到却控制不了的情绪反射,其发生式为S-E-R,其中S(stimulation)是问题情境或刺激事件,E(emotion)是自动产生的情绪,R(reaction)是条件性情绪推动下个体表现出来的躯体、思维和外显行为反应。

在临床诊断中发现,王恬是在后天形成了一到人群或任何与人相处的场合(S),就条件性地自动产生焦虑甚至恐惧的情绪(E),受高焦虑情绪的推动,王恬出现心跳加速,甚至身体发抖的躯体症状(R1);其认知同样也受负面情绪的驱动,产生没有事实根据的、与消极情绪同性质的非理性症状思维,即感觉别人讨厌自己,会对自己指指点点等(R2);继而受消极情绪感受和认知的驱动,做出逃避人群,少与人们打交道的行为反应(R3)。继而,来访者会根据自己的知识、经验、观念等,对条件性情绪引起的反应R进行认知、评价和反思,又产生新的认知评价性情绪E',E'增强了原来的条件性情绪E,这样积累循环,形成了以小放大的蝴蝶效应。在这样一种循环放大过程中,条件性情绪强度增强到一定程度,来访者就形成了各种各样的心理症状。元认知干预技术课题组模拟的消极潜意识条件性情绪反应,如图1。

王恬形成对社交场合的条件性焦虑情绪并非一朝一夕,她是在长期经历社交挫折并在消极情绪体验中慢慢形成社交焦虑症状。父母在家经常性的吵架使天生敏感的她习得了高焦虑情绪状态。一方面造成在家时她更愿意独自在房间看书读诗来寻求慰藉,另一方面当她带着紧张不安的情绪与家人相处时,渐渐地形成一些消极认知观念。如王恬所说“我逐渐意识到只有学习好又乖,家人才爱我;大家认为外向才优秀,而我性格内向孤僻,不会被喜欢。”从此之后,她的社交回避开始泛化,尽可能地逃避人际交往场合,非交流不可时就装作很热情很快乐地和同学们打交道,还做出乖巧的样子来讨大人欢心。但每次 “伪装”乖巧懂事之后,王恬都会因为自己的虚伪和不真实而自责,然而下一次仍然控制不住地去“伪装”,然后再自责。她想要发自内心地喜欢与人交往却做不到,只能不受控制地“言行不一致”“ 口是心非”。于是,王恬在逃避与“伪装”中,度过了初中三年。升入高中后,学习压力使她更加孤僻,与同学交流越来越少,渐渐觉得同学们好像对自己越来越冷漠了,自己形单影只。这种消极状况一直持续到她重返校园。王恬从早上一出宿舍大门,见到人就躲,紧张害怕,于是选择不去学校食堂吃饭,在人少的时候才进出教室。但选择逃避之后,她内心体验到的仍旧是自责与焦虑,“爸爸妈妈把我培养这么大,现在竟然没有与人交往的勇气,我很痛苦;我现在这么孤僻,以后到社会上怎么生存,对自己失望。”

显然,在成长过程中,伴随王恬社交行为的始终是紧张、担心等负面情绪,日积月累,形成了一到社交场合就自动焦虑紧张甚至害怕的条件性焦虑情绪反射。在每一次社会交往之后,焦虑都会得到增强,这样就形成增强循环。王恬身上存在的条件反射主要有:学校食堂人多(S1),会不自主地焦虑,担心(E1)别人看她,害怕自己表现得差,于是选择逃避(R1),逃避之后又自责、自卑(E')。除了室友和同桌,王恬几乎不接触其他班级同学,必须和同学交往时(S2),王恬感到忐忑不安(E2),能表现出适应性行为但偶尔少语沉默(R2),认为自己反复无常,心情低落,认为“自己心里有阴暗面”(E2')。

(二)非理性认知观念是导火线

王恬知道热情开朗如何表现,知道社交场合该做什么事说什么话,但是她却不能积极愉快地社交,不是因为没有学会人际交往的方法和技巧,而是她有一些错误的人际交往观念。首先,王恬的性格文静,而性格并无好坏之分,她却认为自己内向,喜欢独处而不被大家欣赏,就是“坏”的。其次,王恬认为如果自己不优秀,爸爸妈妈就不爱自己。实际上,不管父母之间有何矛盾,他们对王恬始终关怀备至。不论王恬是否完美,父母之爱始终是无条件的。另外,王恬认为自己为赢得大家的喜爱,时而表现出很开朗的样子是“表里不一”“阴暗面”。根据情绪的认知评价理论,正是因为王恬有这样的观念,她才会产生消极认知评价性情绪,这种消极评价性情绪长期伴随社交活动,最终形成条件性情绪,引发社交焦虑。

三、元认知技术临床干预过程

(一)认知辅导

首先,帮助王恬理解社交焦虑是一种伴随躯体、思维和行为症状表现的潜意识消极条件性情绪反射,她自己一到社交场合就高度焦虑紧张,所以才不能正常进行社交活动。这种条件反射是后天形成的,可以“技术化”解决,可以运用放松暗示学习消除原有消极条件性情绪反射,塑造新的积极条件性情绪反应。

其次,帮助王恬分析并澄清引起她社交焦虑的非理性观念。如:内向性格并不坏,她喜欢独处,自己一个人看书读诗是很有艺术品味的特质,不比热爱交际的人差,只要与人交往时真诚善意就很棒了。帮助她与父母家人沟通,当她说出自己的疑虑后,父母既惊讶又心疼,父母的一句“有什么比你健康快乐更让我们开心的”,打开了王恬的心结。父亲开始重视生活状态,享受丰富多彩的生活,而母亲倾向于进取奋斗,努力创造更好的物质经济条件。他们在沟通后表示会彼此尊重、适当改变。

(二)放松暗示学习训练

运用放松暗示学习训练,帮助王恬重建对社交场合的条件性情绪反应。依据保加利亚心理学家、教育学家乔治·罗扎诺夫的暗示训练方法,通过渐进式的肌肉放松和想象放松让来访者进入到一种情绪愉悦且注意力集中的高效暗示学习状态,在这种条件下,来访者可以将高效记忆编制的正确行为和信念等信息,进一步迁移到生活中,自动化运行为个人行为表现。笔者在轻音乐的背景下,通过指导语让王恬放松,想象约定好的暗示学习内容。

首先,让王恬对自己的性格有一个更加客观的认识,想象自己可以写出优美的诗,父母爱这样的自己,她感到幸福踏实!带着这样愉悦的情绪(E),继续想象自己在校园里遇到同学(S),保持真诚的状态,语气自然心情放松地与他们打招呼(R1),想象着同学之间自然地打招呼是一种美(R2),感受走在校园人群中的那种美好的感受(R3)。按照这样的技术操作把来访者身上存在的相关消极条件性情绪反应全部替换为积极的条件反射,用积极的思维行为模式取代消极的思维行为模式。

(三)干预效果

笔者以社交焦虑形成的心理机制为依据,从意识和潜意识双层面入手,彻底消除了来访者的社交焦虑。咨询进行五次后,王恬已经开始正常上课;咨询后期,她主动加入了报告文学学习小组。经过18次干预,她的社交焦虑症状全部消除,还学会了运用元认知干预技术做自己的“小咨询师”。现在,王恬不仅可以熟练运用这项操作简单的心理技术使自己的社交焦虑不再复发,还可以运用它高效调控情绪,为自己在更多的场合设计积极的思维行为反应等,让自己表现得更出色、更优秀。

元认知干预技术是来访者可以学会的心理技术。当社交焦虑者们懂得自己的心理问题是怎么一回事,并且知道运用该心理技术如何解决的时候,他们就可以拨开情绪的阴霾,轻松积极地参与到社交活动中。

(作者单位:辽宁师范大学心理学院,大连,116029)

编辑/张 帆 终校/杜文姬 高 杰