基于英语学习活动观的初中科普文阅读教学实践与思考

——以Unit 3 The world is in danger为例

2022-11-21周欣

周 欣

一、问题的提出

科普说明文(以下简称“科普文”)是一种以介绍科学技术知识为目的对某个事物、问题或现象进行说明或解释的文体,涉及的内容广泛。就上海教育出版社出版的义务教育英语教材而言,科普文占了较大比例,内容主要包括自然、世界与环境,科学与技术及生物医药等,是初中英语阅读不可缺少的组成部分。同时,它是目前中考英语的热点和必考点。

然而,目前国内缺少对初中英语科普文的文本分析研究,相关的教学研究也寥寥无几(陈琪敏2011)。英语科普文阅读教学之所以困难重重,主要原因在于:一是相比故事性强的叙事类文本而言,抽象的科普文与学生的真实情感和生活经历关联度不高,导致科普文阅读对学生的吸引力不强(王丰艳、刘桂蓉、王蔷 2018);二是复杂的句式和大量的专业词汇给学生的阅读造成了一定的障碍(林红2015);三是现行的英语教材多按话题组织和编排,语篇的文体特征常被忽视。大部分教师在科普文阅读教学中只侧重对重点字词及长难句的理解(林红2015),导致学生所接受的是浅层、碎片化的信息,无法形成整体的科普语篇意识。学生的文化意识、思维品质和学习能力等英语学科核心素养的培养更是无从谈起。

要想解决这些问题,英语学习活动观下的科普文阅读教学不失为一种有效的途径。与其他文体相比,科普文具有鲜明的文体特征,需要教师深入解读文本,有针对性地设计和实施阅读教学活动。

二、科普文的文体特征

科普文一般由标题(Title)、导语(Introduction)、正文(Main body)和结尾(Summary or conclusion)等部分构成,其文体特征体现在以下方面:

(一)语篇特征

从语篇结构层面看,科普文常采用“一般—具体”(general—specific)、“问题—解决”(problem—solution)模式。从语义结构层面看,科普文的标题反映全文的中心话题,是对主题的提炼和概括;导语位于文章的首段,旨在引出说明对象、内容或提出问题;正文围绕主题逐层展开,具体阐述说明对象或分析问题;结尾部分总结说明的对象或解决问题的方案。以这样的方式建构文章,既有利于阐述不同的科学理念和解释某种科学现象(张志琼2014),又能使其结构紧凑简洁、层次分明(刘一诺2013)。

(二)语言特征

科普文的语言具有准确严谨、富有逻辑、简明扼要的特征。在词法上,科普文多使用正式、准确的词汇表达严谨的科技信息。话题语块往往通过同(近)义词、上下义词、反义词复现及指代等衔接手段把相互关联的词汇连接成一个语义网,使整个语篇前后连贯、易于理解(陈蜻蜻、王新国、陈俊2005)。在句法上,科普文的句子多以分词短语代替定语、状语从句修饰名词或充当状语,或者以复合句如定语从句增加语篇中的信息量等。名词化结构的大量使用也是其鲜明的语言特点之一。信息点密集、句式复杂凸显了科普文富有逻辑的特点,使读者在获取众多科技信息的同时,可以从句中体会隐含的主次和因果关系。在时态语态上,科普文常使用现在时,旨在说明自然界中的客观事物、概念和原理等。为了增强客观性,科普文时常隐去人称主语,多使用被动语态(何闽娥 2018)。在修辞上,科普文多采用简明扼要的语言下定义,引用各种数据和案例加强文本的说服力,或将相互联系的事物进行类比、对比来分析事物的前因后果,以提升说明事物的效果。

(三)文本特征

科普文常配有标题、小标题、照片或图片。

三、基于英语学习活动观的初中科普文阅读课例实践

结合科普文的文体特征,以沪教版初中《英语》九年级(下)Module2 Unit 3 The world is in danger为例,探讨如何基于英语学习活动观实施科普文的阅读教学。

(一)背景

1.主题语境:人与自然——自然灾害与环境保护

2.语篇类型:说明文(科普)

(二)文本解读

1.What(主题和内容)

本单元的主阅读篇章以“环保”为主题,以环境问题为主线,标题是The world is in danger,主要介绍了导致地球处于危险之中的三大因素,即温室效应、滥伐森林及人们的不良生活习惯。

2.How(文体和语言)

文章体裁是科普文,由标题、导语、正文和结尾四个部分组成。在导语部分,作者提出地球处于危险之中这一环境问题;在正文部分,作者分析问题的成因;在结尾部分,作者提出解决环境问题的建议。语篇采用的是“问题—解决”模式,即“提出问题—分析问题—解决问题”。问题部分的内容具有并列关系,结构非常清晰。

文中大量使用一般现在时的句子描述地球所面临的环境问题,并用含有情态动词should、can的句子提出解决环境问题的建议。语篇中与“环保”主题相关的语块如 proper、take action、green、friendly、recycle、purpose、make a difference 等通过上下义词、同(近)义词复现及指代等衔接手段聚集成语义网,使整个语篇前后连贯、易于理解。

文中还用了be like把“大气层”比作“温室的玻璃”;用the same as把“没有大气层的地球”类比成“月球”;用different from把“读者”与“大部分消费者”进行对比。

虚拟语气的语用功能、标题、小标题和配图的直观效果等,都凸显了“环保”的主题意义。

3.Why(主题和作者)

作者旨在通过文本展示上述三大因素给地球造成的严重后果,以及保护环境的方法,引导读者了解更多的环境问题和环保措施,以期引起人们的共鸣和警醒,从而学会通过绿色的生活方式保护环境。有鉴于此,教师引领学生探究主题意义,获得此认识。

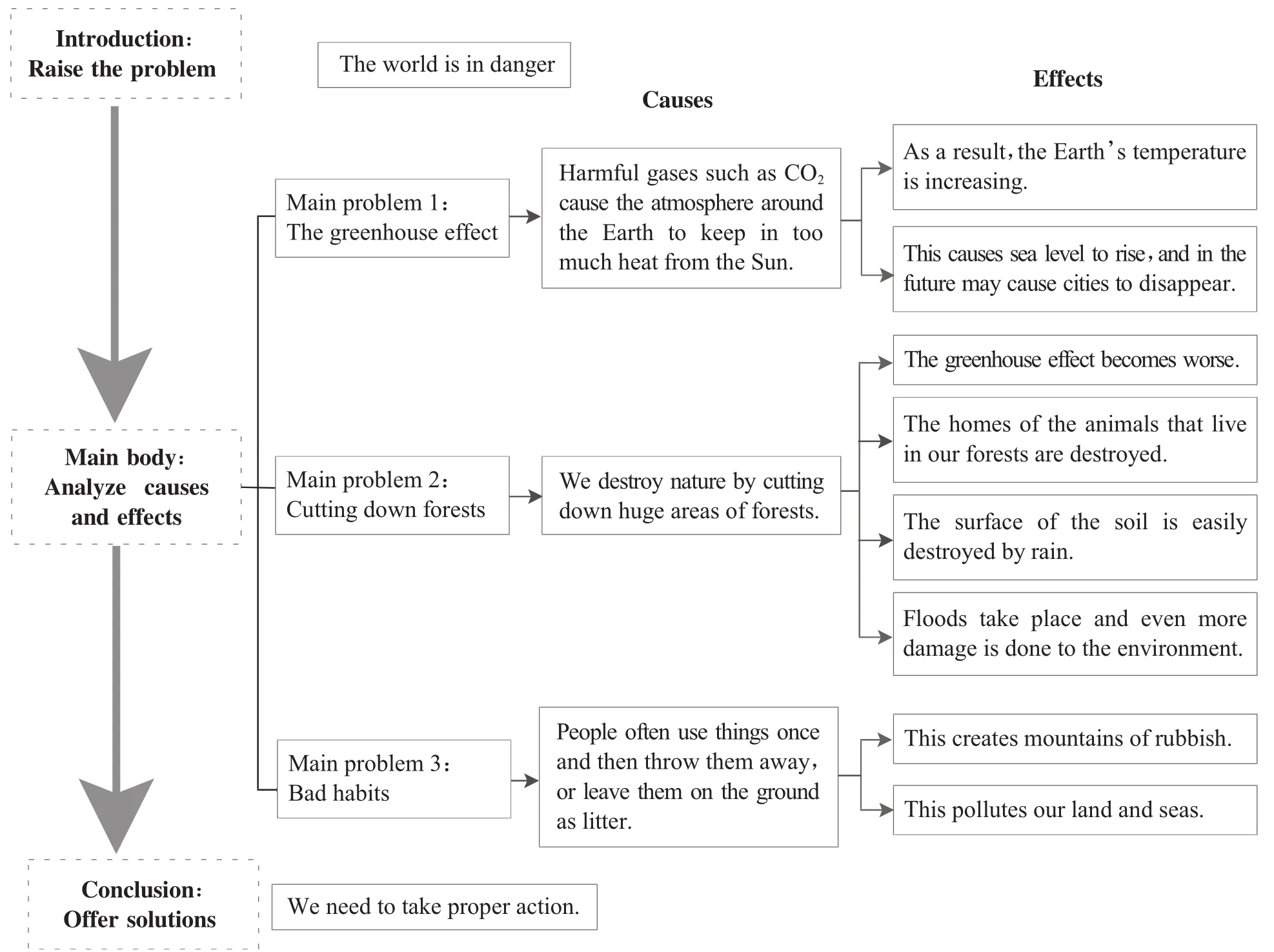

基于What、How、Why三方面的解读,授课教师围绕主题意义梳理内容之间的内在逻辑关系,提炼出相关内容的结构化知识(见下页图1),以实现对文本主题意义真正的理解和把握(张秋会、王蔷 2016)。

图1:Unit 3 The world is in danger结构化知识图

(三)学情

本单元的环保主题为学生所熟悉的,本课时文本的语言和内容对学生来说难度适宜,但他们在整体把握篇章的结构,分析作者的写作意图,阐述环境问题的原因、结果,并就环境问题提出建议等方面有一定的困难。在阅读教学实践中,教师需要通过多种方法引导。

(四)教学目标

基于对文本的解读和学生情况的分析,制订了以下教学目标:

学生在学完本课后,能够:

1.感知主阅读篇章的“环保”主题并学习相关的核心词汇;

2.预测主阅读篇章大意及文体;

3.梳理、概括主阅读篇章的结构;

4.获取地球目前所面临的三大环境问题及保护环境的方法,并借助思维导图呈现结构化知识,理解造成上述三大环境问题的原因及其可能导致的结果;

5.分析与判断作者的写作方法和写作意图;

6.运用所构建的结构化知识谈论自己熟悉的一种环境问题,包括造成该问题的原因、结果及其解决方法,并在此基础上结合评价量表进行评价。

(五)教学过程

1.开展学习理解类活动

活动1:感知与注意主阅读篇章的“环保”主题

首先,通过图 2 引出 surface、atmosphere、greenhouse effect。其次,播放温室效应的解说动画,让学生了解产生温室效应的原因及其可能带来的后果。最后,教师展示图3和图4,让学生根据图片回答相应的问题。在学生回答问题的同时,教师板书生词,引出目标词汇,如 lifeless,fuel,coal,as a result of...,temperature,increase,sea level等,帮助学生初步注意和感知这些重点词汇。

图2:地球的大气层

图 3:What causes the greenhouse effect?

图 4:What does the greenhouse effect cause/result in?

【设计说明】视频与图片给学生带来直观、生动的视觉冲击,使他们感受到地球所处的危险,如温室效应,激活其已有的背景知识,同时聚焦主题,铺垫语言,为接下来的阅读扫清词汇障碍。

活动2:预测主阅读篇章大意及文体

教师呈现教学文本并提出问题:“What is the article mainly about?”与此同时,教师引导学生从插图、标题和小标题入手预测并回答以下问题:

What problems does the article discuss?

How many parts are there in the article?

【设计说明】预测能够使学生对文本内容的导向有大致的印象,有利于引发他们主动思考,帮助他们在进入文本阅读时迅速对预测内容作出确认。同时,在教师的引导下,学生运用略读策略,如解读阅读篇章的标题、插图等,能在有限的时间内快速找出正确答案(梁美珍 2011),并在此基础上提炼文本框架,了解其逻辑顺序。

活动3:梳理、概括主阅读篇章的结构

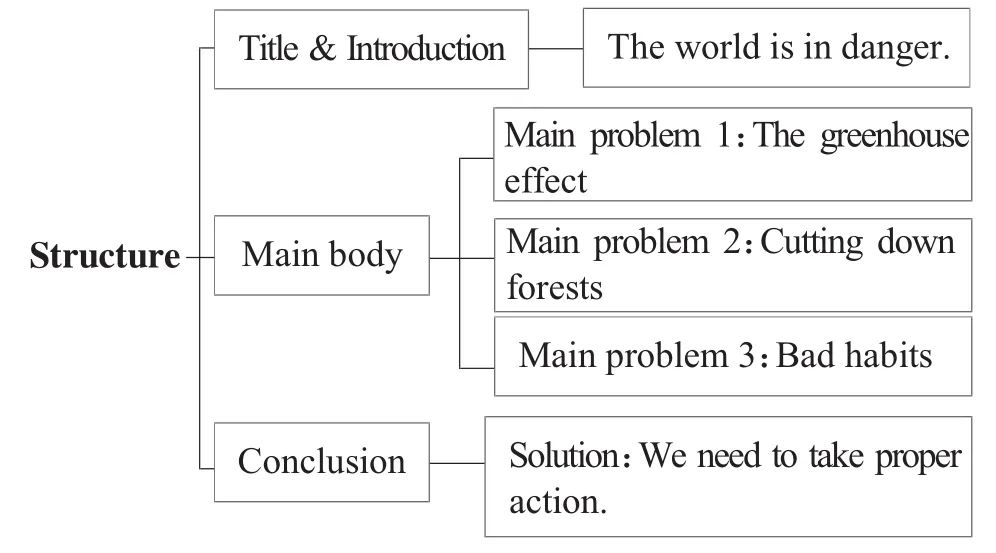

教师追问:“Can you draw a mind map of the article?”要求学生以小组合作的形式通过自上而下的阅读完成篇章结构图(见图5),关注文本的脉络发展,理清行文的逻辑,以“问题—解决”的模式呈现。

图5:Unit 3 The world is in danger篇章结构图

【设计说明】教师引导学生根据课文第一段与其他部分之间的逻辑关系建构结构图,让他们从整体上梳理、概括文章的结构层次,检测他们预测的内容与所读内容的匹配度。之后,教师引导学生结合科普文体裁的特点,从语义层面划分概括文章的标题、导语、正文和结尾等部分,在此基础上,教师进一步帮助学生概括文章大意。这种梳理与概括活动有助于学生理清文本的“问题—解决”型篇章模式,便于其在活动4中定位、捕捉信息。

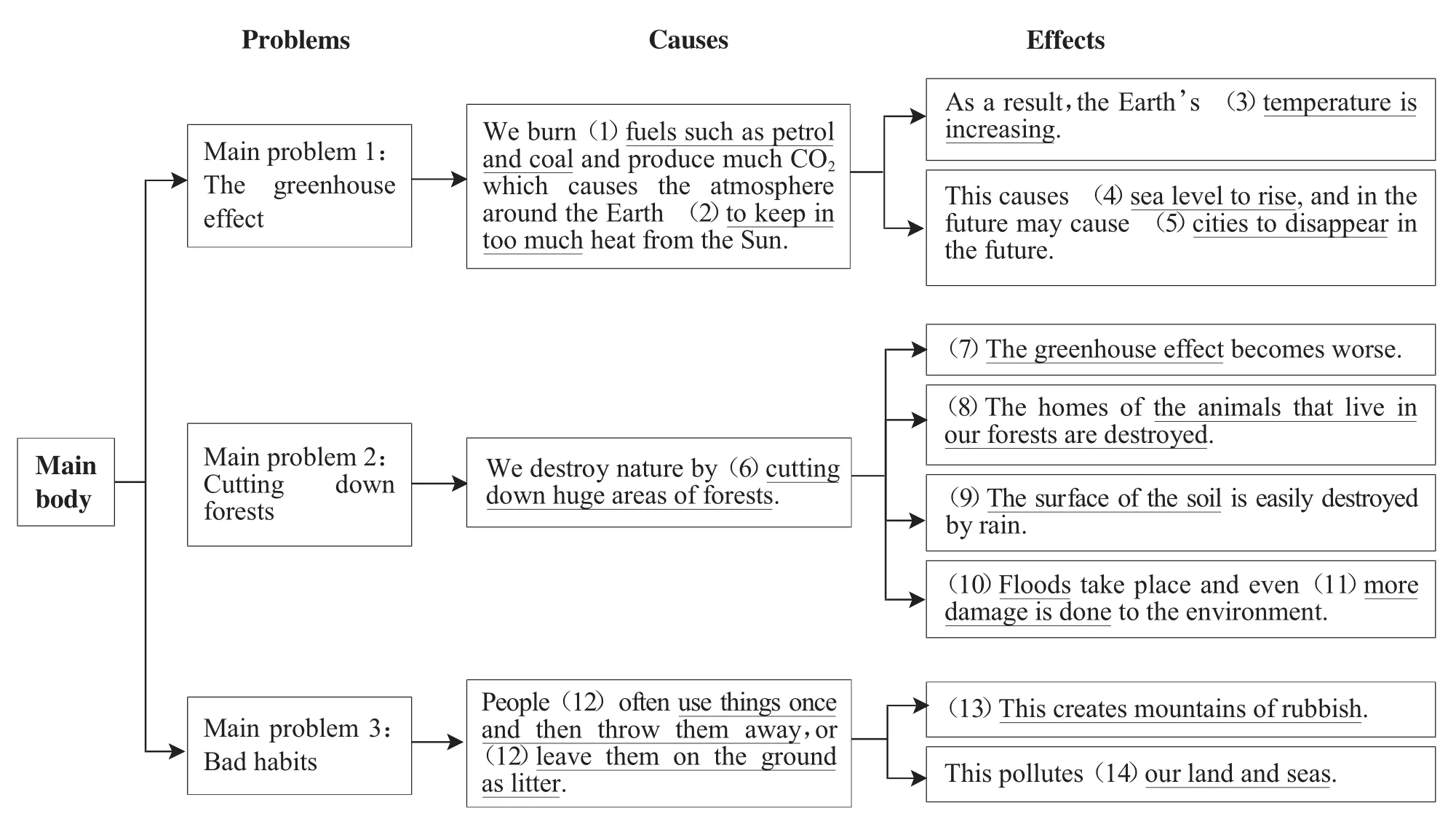

活动4:获取文中的基本信息,构建结构化知识

(1)学生读正文部分,完成成因图(见图6)。

图6:温室效应、滥伐树木及人们的不良生活习惯成因图

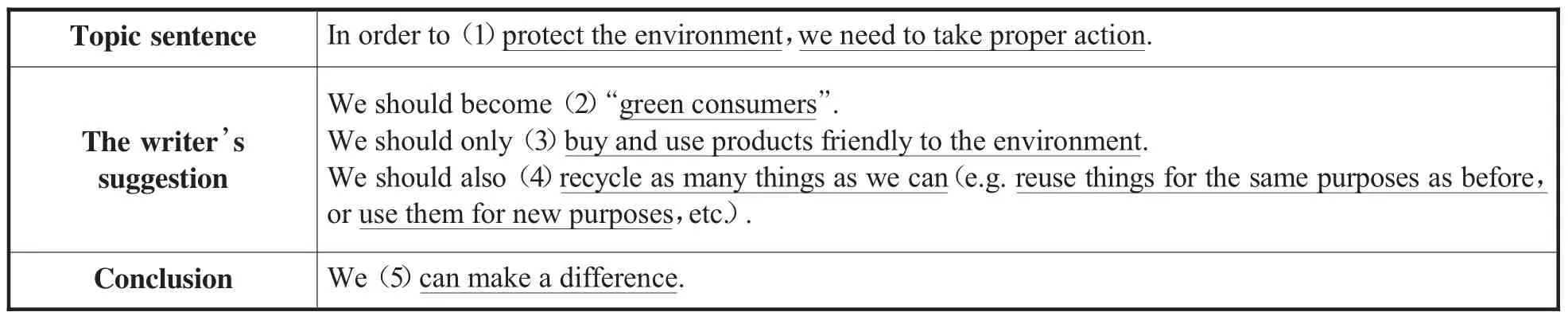

(2)学生读结尾部分,完成表格(见下页表1)。

表1:解决环境问题的方法

(注:画线部分为学生填写内容。)

【设计说明】以上活动旨在帮助学生对整个语篇的信息进行结构化处理。学生借助结构图获取环境问题的原因与结果,即导致地球处于危险之中的温室效应、滥伐森林及人们的不良生活习惯等三大问题的成因,进一步理解以“提出问题—分析问题—解决问题”为主线的文本内容与架构。这些活动可以训练学生获取信息的阅读技能,以及判断文本有效信息的能力,引出目标语greenhouse effect、result in、flood、habit、mountains of、take proper action、green、friendly、recycle、purpose、make a difference等,为输出环节奠定思维基础,同时有利于学生在新情境中发展语言能力,为表达个人观点及树立保护环境、绿色生活的意识奠定基础。

(3)聚焦以下问题:

What tense is used in this article?

How does the writer analyze the causes and effects of each problem?

How does the writer offer solutions to them?Work in groups and underline the useful sentences.

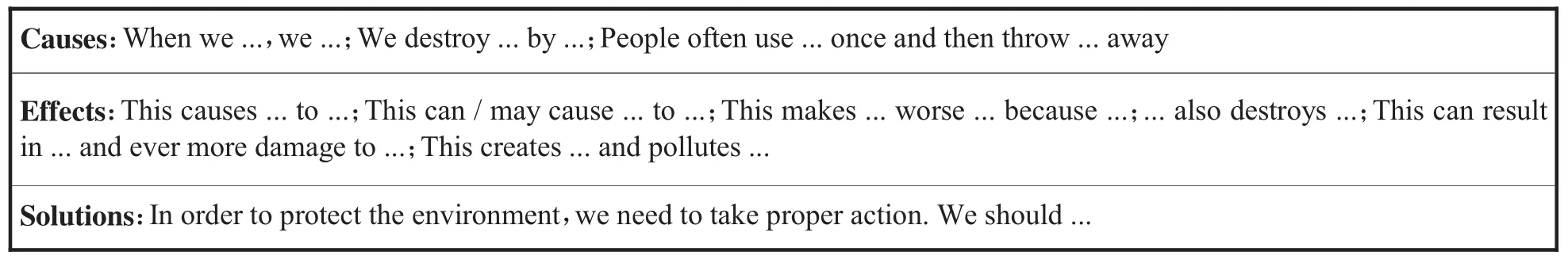

在概括、整合环境问题成因和解决方案的过程中,学生总结文章主要使用的是一般现在时。同时,通过画出相应的支撑句,学生巩固了目标词汇,积累了如下重要句型(见表2):

表2:Unit 3 The world is in danger重点句型

【设计说明】这一活动为学生在输出部分的迁移创新活动打下了语言基础,作好了结构与句型方面的铺垫,让其在小组汇报展示时有清楚的脉络。

2.开展应用实践类活动

在学习理解的基础上,教师应引导学生围绕主题和所形成的新知识结构开展描述、阐释、分析、判断等交流活动,逐步实现对语言知识和文化知识的内化,巩固新的知识结构,促进语言运用的自动化(教育部 2020)。本堂课涉及以下应用实践类活动:

活动:分析与判断

聚焦问题:

(1)What writing methods are used in the article?Why are they used?Let’s look at the following sentences.

It islikethe glass of a greenhouse,letting sunlight in...

Without it,the Earth would bethe same asthe Moon—cold and lifeless.

We should bedifferent frommany consumers and become“green consumers”.

We can reuse things forthe samepurpose as before,...

【设计说明】问题涉及作者在文中所运用的说明方法,目的在于帮助学生理解科普文的语言表达特点。

(2)What’s the purpose of the article?Find out some information to support you.

图7:作者的写作意图

【设计说明】在分析作者的写作意图时,学生需要利用文章的主题、结构及作者提出这种观点的原因和意义等进行综合判断。

3.开展迁移创新类活动

具体来说,迁移创新活动包括推理判断、创造想象和批判评价等超越语篇的学习活动。本堂课中的迁移创新类活动为:

活动1:想象与创造

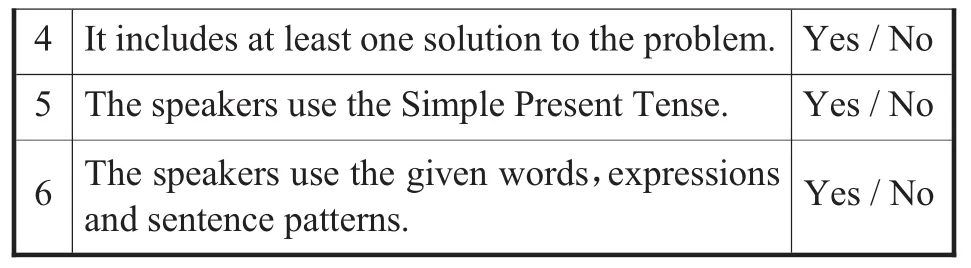

教师创设情境:In fact,there are many environmental problems in our world,such as air pollution,water pollution,noise pollution and so on.Choose such a problem to talk about its cause(s),effect(s)and way(s)to solve it.

图8:小组汇报句型与结构图

【设计说明】学生在讨论过程中与文本之间建立了关联,在汇报中运用本堂课所学到的原因、结果这一鲜明的结构化知识。学生在借鉴学习文本中环保措施的基础上进一步开阔思路,创造性地提出自己的见解,如turn off the tap after you finish using water;turn off the lights when you leave the room;use public transportation or bicycle instead of cars。显然,学生将文本知识迁移到自己的日常生活中,思考人类行为对环境的作用和解决环境问题的方法,进一步体会从我做起,保护环境、绿色生活的重要性。

活动2:批判与评价

学生运用评价量表(见表3)就小组汇报展示进行评价。

表3:小组汇报评价量表

(续表)

【设计说明】让学生运用评价量表反思与评价,主动、批判性地思考同伴分析、解决所面临的环境问题,有助于提高他们思维的逻辑性、批判性和创造性。

Homework:Write a passage about the environmental problem according to your report.

【设计说明】家庭作业旨在使学生巩固所学,拓展主题知识,进一步实现迁移创新。

四、教学反思

学生因科普文词汇量大,专业术语多,句法结构复杂而陷入碎片化的学习困境。此次基于英语学习活动观的科普文阅读教学在一定程度上改变了这种困境,给教学带来了一些启示,具体如下:

(一)文本解读是开展科普文阅读教学的前提

教师在对科普文进行文本解读时,首先要以主题词汇为核心,以话题为中心链接和扩展同一语义场中的语块,帮助学生快速、准确地确定语篇的文眼,掌握文章的主旨。为了扫除阅读中的词汇障碍,教师可以在课前通过创设情境帮助学生注意和感知一些与主题相关的重点词汇,也可以在课后提供相同主题的语篇作为学生课外阅读的补充材料,让他们通过阅读巩固、复习、积累同一主题的词汇,熟悉其词汇衔接链。其次,教师要有语篇的整体意识,在课堂上提供足够的时间和机会让学生感知、体验和把握科普文的结构和文体特征,如作者的谋篇布局、写作方法,主题句的写法和拓展方式,问题是如何阐述和说明的等。这既可以加深学生对语篇意义的理解,又有助于培养其英语写作的篇章结构意识。

(二)结构图是推动学生思维进阶的有效途径

科普文结构层次分明。在本次阅读教学中,教师运用结构图让学生梳理、概括主阅读篇章的结构,理解地球目前所面临的温室效应、滥伐森林和人们的不良生活习惯等三大问题的原因、后果及保护环境的方法。这有利于培养学生梳理提炼、总结概括和归纳整合的能力,帮助他们理解以“问题—解决”模式呈现的科普文是如何围绕原因和后果分析问题的。更重要的是,结构图还有助于学生在迁移创新活动中运用所学的问题、成因与解决方法这一鲜明的结构化知识分析并解决自己熟悉的环境问题。由此可见,结构图在科普文阅读教学中不失为一种推动学生思维进阶的有效工具。思维品质体现的正是英语学科核心素养的心智特征,是英语学科核心素养的关键要素。考虑到科普文的文体特征,教师有必要让学生在阅读的过程中构建知识结构图。

结语

科普文是以说明为主要表达方式的一种文章体裁,对学生的阅读理解能力和思维能力具有较高的要求。为了解决初中英语科普文阅读教学的困境,教师有必要结合科普文的文体特征和语言特色设置学习理解、应用实践、迁移创新等一系列体现综合性、关联性和实践性等特点的英语学习活动,引导学生开展主题意义探究活动,推动他们的思维进阶,让其学会运用所学语言分析问题和解决问题,从而达到发展英语学科核心素养的课程目标。