隐性教育理念下高职影视类专业课程思政的实现路径研究

2022-11-19邝磊

邝 磊

(广东省外语艺术职业学院,广东 广州 510641)

2022年8月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《“十四五”文化发展规划》。它明确指出:“应对世界百年未有之大变局和新冠肺炎疫情全球大流行交织影响,在错综复杂国际环境中化解新矛盾、迎接新挑战、形成新优势,文化是重要软实力,必须增强战略定力、讲好中国故事,为推动构建人类命运共同体提供持久而深厚的精神动力。”[1]

影视媒体作为一种主流文化载体,对文化传播具有重要意义。高职影视类专业为顺应数字化转型升级的发展要求,主要面向数字文化创意产业中的传播机构、网络媒体、文化创意相关领域,培养能够从事影视编导、影视剪辑、视频特效设计、声音设计,新媒体编辑以及视音频出版物编辑等工作的复合型人才。因具备鲜明的文化传播属性,影视类专业所培养的必须是对党、国家和社会高度负责的媒体工作者。

随着全球化进程的发展,西方资本主义国家利用其在互联网传播上的信息资源优势,不断输出文化产品对我国进行思想文化领域进行渗透和侵蚀,严重危及我国的意识形态安全,广泛而深刻地影响着我国公民尤其是青年人的价值观念、思想道德和理想信念[2]由于专业的特殊性,除具备专业知识与技能外,影视类专业的学生还应当坚定中华民族文化自信,具备媒体人的职业责任感和社会使命感。因此,将影视类专业课与思政教育有机融合,对于影视类专业发展而言举足轻重,刻不容缓。

要培养植根于南粤的高职影视类专业人才,我们还需发挥粤港澳大湾区的战略发展优势,践行爱国主义精神,立志让更多优秀的、真实的、感人的中国故事承载着中国知识、中国文化走出国门,与世界深度对话,让世界了解中国。

1 课程思政理论指导

在影视类专业课程教学中有效融入思想政治教育,不断完善和探索“课程思政”教学,是落实立德树人、培养全面发展的影视专业人才的重要途径。要在专业课程中实现课程思政,需依托行校企合作,在精准化学情分析的前提下,对课程教学目标进行梳理,重组教学内容,运用合理的“隐性教育”的方式,完成思政教育与专业教育的有机结合,以“润物细无声”的方式实施教学。

苏联教育家苏霍姆林斯基曾说过:“教育者的教育意图越隐蔽,就越是能为教育的对象所接受,就越能转化成教育对象自己的内心要求。”作为一个专门术语,“隐性教育”这个概念发端于 1968年美国教育社会学家杰克逊(P·WJackson)在其专著《班级生活》(Life in classrooms)一书中关于学校“潜在课程”(Hidden curriculum)以及1970年美国学者N·V奥渥勒提出的“隐蔽性课程”(hidden curriculum)的研究。[3]我国教育界对隐性教育的研究从20世纪80年代末90年代初开始。隐性教育(Implicit Education)是指运用寓教于乐,寓教于文等多种手段,使个体在潜移默化中接受教育的一种认知方式。和与之相对的显性教育中教师直接、正面地传递教育内容、实现教学目标不同;在隐性教育过程中,教师扮演着“宏观性主导”的角色。教师通过间接方式,让学生在教学活动中不知不觉地接受教育,达成教学目标。它更利于完成思想观念、道德价值、态度和情感,也就是三维教学目标中“素质目标”的学习。

隐性教育的教学范式有很多,较为普遍的是陶冶式、渗透式和体验式。在陶冶式教学中,教师可以通过创设情境、营造合适的情感氛围去感化学生,以境染情、以境触情、以境陶情地对学生进行耳濡目染的影响;渗透式教学则是参照素质教育的目标,向学生提供带有素质教育内涵的教学案例和媒体资源,充分利用无意感知让学生在研习过程中完成思想观点的内化。体验式教学注重让学生通过讨论发言、实训演练或社会实践、以自主参与结合团队协作的方式,在真实体验中达成素质教育目标。

2 课程思政的建设方案

我们以本院专业课程《影视编导》为试点完成了课程思政的建设方案设计。《影视编导》是面向数字媒体技术(影视制作)专业的一门专业主干课。它是本专业人才培养方案中“影视制作”课程群中的重要组成部分。

本课程以“影视创作技法”与“影视项目实践”作为能力提升总体目标,重点培养学生的影视策划能力和试听语言的综合应用能力。在前序技术基础课程《数字影音制作》《影视声音设计》《非线性编辑及后期合成》后,作为创作提升类课程,《影视编导》为后续的项目实践类课程提供了必要的理论支持和实践准备,符合本专业“技术支撑,创意赋能”的“学、做、创”分层递进人才培养理念。《影视编导》课程思政的开发经历了如下阶段:

(1)研读国家政策和改革方案文件,明确课程思政改革的指导方针,确立课程思政的建设目标。

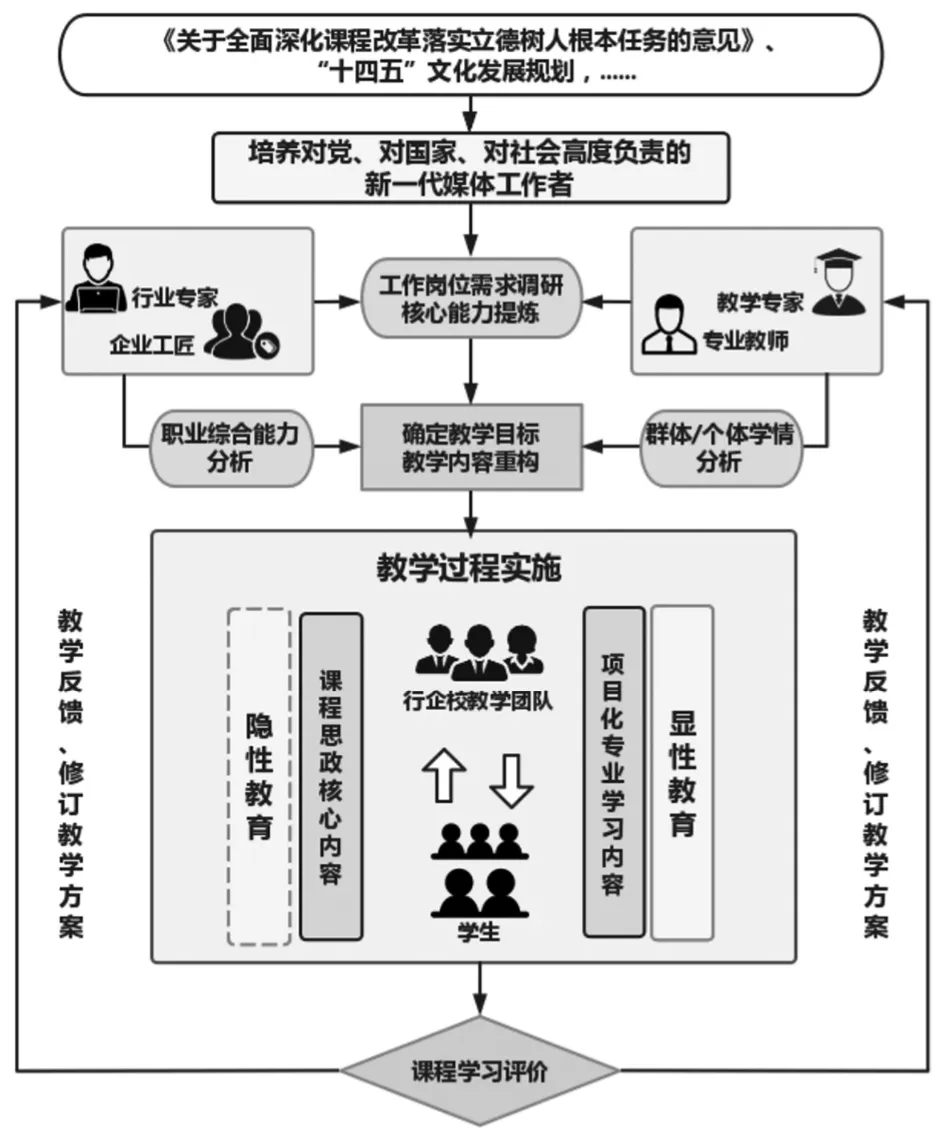

(2)“四方联动”,成立以教育专家、行业专家为课程开发顾问,以专业教师和企业工匠为专兼职教学团队,组建课程开发团队。团队召开课程研讨会,对影视制作行业的发展情况进行分析,开展工作岗位需求调研,提炼影视制作职业群的核心能力。在随后的课程分析会上,行业专家和企业工匠针对本课程面向的工作领域进行职业综合能力分析,教育专家和专业教师针对本课程的学习者完成群体/个体的学情分析,并以此为依据确定知识、技能与素质三维学习目标,把思政教育目标作为素质学习目标的内容,以隐性教育的方式有机融入专业知识与技能的学习中。

隐性教育下“四方联动”的课程思政建设流程图

(3)校企合作专兼职教学团队实施教学。教师利用智能化教学平台建立个性化学档,对学生的学习情况进行跟踪式评测,以个性化增值性评价的方式对学习目标达成度进行测评,及时调整教学内容和进度,改进教学实施方案。

(4)课程开发团队对平台的反馈结果进行分析,在新一轮的课程开发研讨中对所发现的问题寻找解决方案,进一步修改和完善课程建设方案,形成良好的课程开发生态链。

3 课程思政内容的融合方案

结合学情分析、职业综合能力分析和学科特点,我们得出本课的专业教学重难点为影视作品的策划制作、编导创作和主流创作技术的提升。其目标是让学生突破原有的影视片创作瓶颈,提高作品的思想性、艺术性和技术水准,并以课程思政教育实现作品思想性的提升。

课程开发团队根据影视类专业的特点,深入挖掘与本课内容高度契合的思政元素,以项目化教学方式进行内容重构,将“红色教育、德技并举、文化自信、生态文明”的思政教育目标贯穿于“项目化学习前期”“项目启动阶段”“项目实施阶段”和“项目化拓展学习”全过程四阶段之中。具体做法如下:

3.1 项目化学习前期:厚植爱国爱党情怀

作为项目化学习第一阶段,学生的主要任务是通过大量拉片分析和场景拍摄剪辑训练巩固主流制作技术,掌握影视编导创作的基本方法,是夯实基础,技能提升的必经过程。

此阶段思政素质提升的目标是利用红色教育,在学生心中厚植爱国爱党情怀。教师选取了一系列红色主题影片作为教学案例,引导学生通过拉片分析,以主题内容先行的方式解构影视作品在现场调度、布光拍摄、配音配乐、声画混剪等创作技法和表现手段。比如,在优秀党史纪录片《山河岁月》的拉片分析中,教师首先指引学生解析影片主题内容,再通过分镜头回溯影片在声画混剪中抒情蒙太奇的应用。透过案例分析,学生不但掌握了文案类纪录片的剪辑方法,还在影片主题分析的潜移默化中提高了对坚持中国共产党的领导和发展中国特色社会主义的认识,增强了道路自信、理论自信。

教师还在课堂中引入了第十九届中国(广州)国际纪录片节展映单元的新华社国家高端智库纪录片《共同的追求》,用该片的导演陈述作为案例感染学生,呼吁他们践行媒体人的爱国主义精神,立志让更多真实的中国故事承载着中国知识走出国门,与世界深度对话,让世界了解中国。

3.2 项目启动阶段:树立媒体人职业责任感

在课程项目化学习的起步阶段,学生组成拍摄制作团队,在教师的指导下完成影片的选题策划,拟定拍摄计划,实施前期拍摄等学习任务。学生通过项目实战演练逐步推进学习迁移,实现理论知识和实践技能向岗位工作能力的转化。

此阶段的思政教育以德技并举为目标,引导学生树立媒体人职业责任感。为此,我们邀请了课程开发团队中的主流媒体记者进入课堂,开展新闻专题纪录片讲座,讲述他们深入抗疫一线的拍摄工作实况,介绍了纪实专题片中现场拍摄、拾音降噪、人物采访等专业知识,以新时代中国媒体工作者的真实工作案例感染学生,树立对党、国家和社会高度负责的工作态度。在项目演练环节,我们鼓励学生以人物驱动类纪录片为创作理念,拍摄本校大学生抗疫志愿者的微纪录片,践行媒体工作者的职业责任感。

3.3 项目实施阶段:提升中华民族文化自信

进入项目化学习的实施阶段后,教师指引学生以熟悉的家乡优秀传统文化为题创作宣传片和影视广告,进一步了解中华优秀传统文化,深入挖掘作品的思想内涵,提升文化自信,志愿成为中华优秀文化的传播者。教师还提供了新媒体宣传片《光影龙船》作为参考案例,引导学生从南海龙船漂移的关键技巧出发,解读作品中运用的视觉表现手法,研习FPV航拍、全景拍摄、虚拟展示、光绘影像以及转场剪辑、特效制作技术,探索科技创新对影视媒体文化传播的作用。学生作品对标全国大学生广告艺术设计大赛、全国高校数字艺术设计大赛和中国大学生计算机设计大赛进行创作,实现以赛代练,以赛代考。

3.4 项目化拓展学习阶段:践行地球生命共同体理念

在课中的项目化学习完成之后,学生通过课后实践活动继续提升影视编导专业技能。教师利用项目教学工作室为平台,带领学生团队参与自然生态纪录片展映会拍摄工作,熟悉了会议活动拍摄项目的运作、全景摄影机的应用和镜头剪辑技法的同时,深刻理解习近平主席提出的生态文明思想,践行地球生命共同体理念。

4 思考与改进

4.1 坚持固本培元,守正创新

我国《“十四五”文化发展规划》中明确指出,“坚持中国特色社会主义文化发展道路,坚持社会主义核心价值体系,坚定不移深化文化体制改革,有序推进文化对外开放,增强文化发展动力,激发文化发展活力,发展社会主义先进文化,继承革命文化,传承和弘扬中华优秀传统文化。”在影视类课程的课程思政升级改造中,应进一步把专业知识传授和思政教育有机结合,坚持“固本培元强基础”,“守正创新促发展”。将学科教育的根本目标回归到育人本身,把价值观引导与学科发展相结合,充分发挥课程思政的引领作用。

4.2 探索课程思政增值性评价的新路子

思政教育具有显著的过程性属性,学生思想品德素质的提高是一个长期的过程。在建立本课程学习评价方式时,我们采用了过程性评价和终结性评价相结合的方式,以行、企、校、生多方作为评价主体,通过定性和定量、纵向与横向相结合的方式安排评价指标。在下一轮课程建设改革中,我们将继续探索在课程思政中利用增值性评价的方案,为学生建立个性化学习档案,为每位学生的思政素质提高规划成长蓝图,通过智能化教学平台提供的大数据分析结果,建立更加科学有效、促进学生个性化发展的课程思政评价方案。

4.3 开辟课后拓展活动的新领域

我们将以课程开发团队为基础,加强行校企三方合作,组建项目化实践团队,承接大学生实践创新项目,拓展中小学党史专题教育、科教兴农三下乡活动、开拓老年信息化教育等社会服务新领域;积极推进创新创业工作,探索影视类专业课程与创新创业教育相结合的课程思政新思路,了解全媒体矩阵的传播新方式,探索和孵化新媒体运营的大学生创新创业项目。

4.4 继续优化课程开发团队

在课程开发开发团队建设方面,我们将优化团队的人员构成,令分工更加明确:吸纳主流媒体资深媒体人建立校内大师工作室,加入专业建设队伍,发挥其校外专业带头人作用;促成影视制作企业与导师学长制项目教学工作室的深入合作,发挥企业对课程项目化教学改革的带动作用,建立行校企合作长效机制;引影视制作行业的一线专家工匠参与在线课程开发,促进课程思政改革。