“定州绫锦院记”印考

2022-11-18王雷赵少军

王雷 赵少军

(1.沈阳师范大学旅游管理学院;2.辽宁省文物局)

〔内容提要〕 通过对“安州绫锦院记”的印文及铸造时代的探讨,取得认识如下:“安州绫锦院记”当释为“定州绫锦院记”;印文中的“定州”指河北之定州;对该印时代探讨表明,该印印文带有典型的宋代篆刻风格;以宋制、宋尺计算的尺寸最接近该印的实测尺寸,应为依宋制铸造的铜印;该印与多个有明确纪年的北宋“记”或 “朱记”铜印尺寸相当;该印为宋印,铸行时间不晚于北宋政和三年(1113年)。

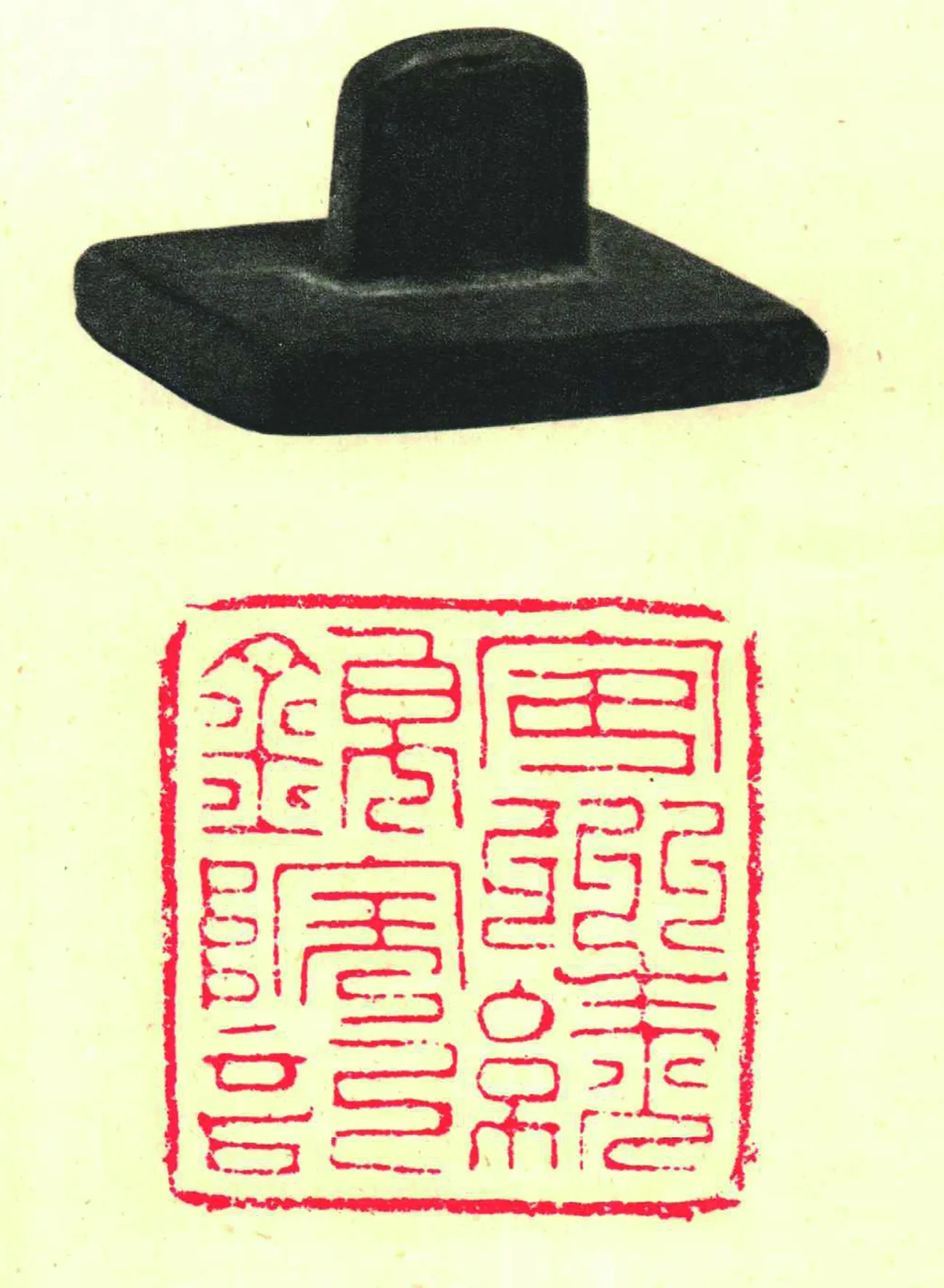

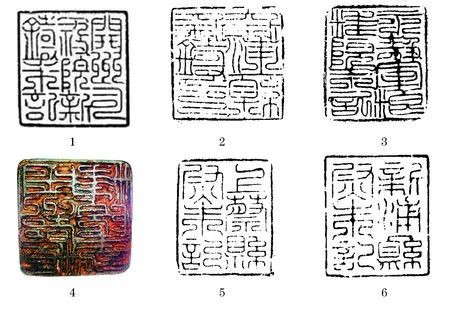

“安州绫锦院记”铜印(图一),最早见于清代瞿中溶所著《集古官印考》①,言得于开原,并隶定为辽代玺印。罗振玉《隋唐以来官印集存》②中称“□州绫锦院记”,后罗福颐《故宫博物院藏古玺印选》③、吴颐人《篆刻五十讲》④、赵姝《辽代官印汇考》⑤等书中均称“安州绫锦院记”,并沿用该印为辽印的观点,但皆未说明判断依据。多年以来,未加考证而比附辽印说者俯拾皆是,“安州绫锦院记”铜印为辽印说几成定论。笔者试对该印的印文及铸造时代略作考释,不足之处,请各位方家批评指正。

图一 “安州绫锦院记”铜印

一、“安州绫锦院记”应为“定州绫锦院记”

关于“安州绫锦院记”铜印的具体数据,据方斌著《你应该知道的200件官印》记,“印面边长5.7×5.5厘米,通高3.2厘米”,“铜质铸造,柄钮。印文朱文,叠篆,右上起顺读”⑥。赵姝《辽代官印汇考》一书中,称该印“铜铸,长方体,印背有板状钮。边长5.7厘米,宽5.4厘米,通高3.4厘米。印面凿刻汉字篆书阳文‘安州绫锦院记’两行六字”⑦。此方铜印现藏于故宫博物院,印面两行六字,瞿中溶在考证该印时称“首一字不可识,似安似定”。叶其峰也将印首文字隶定为“定”字⑧。通过比对印文字体,笔者认为印文首字释为“定”字更为合理,理由如下。

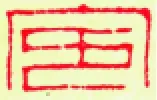

为进一步确定印文首字,笔者查阅宋辽金时期有明确纪年或时代明确的铜印,对印文涉及“安”、“定”二字的铜印举例说明如下(图二)。

图二 与“安”、“定”二字相关铜印

1.清安军节度使印。《辽史·地理志》“南京道条”载:“景州,清安军,下,刺史。本蓟州遵化县,重熙中置。”⑨清安军仅见于辽朝⑩,此印当为辽印。

2.临安府印。临安府为京府,《宋史·地理志》载:“临安府,大都督府,本杭州,余杭郡。淳化五年,改宁海军节度。大观元年,升为帅府。旧领两浙西路兵马钤辖。建炎元年,带本路安抚使,领杭、湖、严、秀四州。三年,升为府,带兵马钤辖。绍兴五年,兼浙西安抚使。”此印为宋徽宗大观元年(1107年)之后,临安府所用之印。

3.拽挞懒河猛安之印。该印印背刻“正隆元年十一月”“内少府监造”,侧刻“拽挞懒河猛安之印”。此印为金海陵王正隆元年(1156年)所铸官印。

4.绍定淮安州印。淮安州,本宋楚州山阳县,“绍定元年,升山阳县为淮安军。端平元年,改军为淮安州”,故此印为南宋绍定年间官印。

5.平定县印。该印为北宋平定军平定县县衙所用,印背刻“熙宁三年少府监重铸”,为宋神宗熙宁三年(1070年)重铸官印。

6.永定关税新记。《宋史·地理志》横州条下有载:“永定。下。开宝六年,废峦州武灵、罗竹二县入焉。熙宁四年,省入宁浦。元祐三年复置,后更名永淳。”此印当为宋印。

上述列举铜印,前4方印的印文“安”字几乎相同;绍定淮安州印的印文中同时有“安”、“定”二字,且写法区别明显;后3方印中“定”字写法略同,其中永定关税新记中“定”字,与本文所考铜印之首字非常相似,为释读该字提供了重要的实物参照。综合以上分析,笔者认为,该方铜印印文当释为“定州绫锦院记”。

二、史籍中所见“绫锦院”与“定州”相关记载

(一)史籍中所见“绫锦院”相关记载

检索历代正史,“绫锦院”作为官方机构名称,仅见于宋、辽、金三朝。宋朝的绫锦院为少府监治下五官署之一,“掌织纴锦绣,以供乘舆凡服饰之用”,其产品主要供给皇室和臣僚所需,不具有商品性质。绫锦除用作服装的原料外,还用来制造告身法物,并不允许私自织造和买卖使用。绫锦院的设置,《宋史·食货志三》布帛条有详细记载:“宋承前代之制,调绢、绸、布、丝、绵以供军需,又就所产折科、和市。其纤丽之物,则在京有绫锦院,西京、真定、青、益、梓州场院主织锦绮、鹿胎、透背,江宁府、润州有织罗务,梓州有绫绮场,亳州市绉纱,大名府织绉縠,青、齐、郓、濮、淄、潍、沂、密、登、莱、衡、永、全州市平絁。”

北宋在京城设置有绫锦院,各地也有不同的场院。北宋绫锦院职官设置有绫锦使和副使,绫锦使官阶为平和(保和、保痊)大夫。绫锦副使官阶为保和郎。李美、贺令图曾为绫锦副使。京城的绫锦院在宋太祖时大概只有一家,开宝三年(970年)时,梁周翰曾监绫锦院,太祖于开宝九年(976年)九月曾幸绫锦院。宋太宗时绫锦院可能已分东、西院,太平兴国三年(978年)二月,太宗“幸西绫锦院,命近臣观织室机杼”,表明绫锦院作为专门提供布帛的纺织业机构,设有织室,置有纺织用的机械设备。西绫锦院的主管职官为西绫锦使、副使,而东绫锦副使的记载则要晚至真宗时期。根据宋制,平和(保和)大夫西绫锦使为正七品,保和郎西绫锦副使为从七品。

辽朝在上京大内西南置有绫锦院,“其南贝圣尼寺,绫锦院、内省司、麴院,赡国、省司二仓,皆在大内西南,八作司与天雄寺对……周广顺中,胡峤《记》曰:上京西楼,有邑屋市肆,交易无钱而用布。有绫锦诸工作、宦者、翰林、伎术、教坊、角觝、儒、僧尼、道士。中国人并、汾、幽、蓟为多”。

此外,辽祖州绫锦院也见于记载,“东为州廨及诸官廨舍,绫锦院,班院祗候蕃、汉、渤海三百人,供给内府取索”。

金朝的绫锦院,“诸绫锦院置于真定、平阳、太原、河间、怀州。使一员,正八品。副使一员,正九品。掌织造常课匹段之事”。

金代置有多处绫锦院,分置于真定、平阳、太原、河间、怀州。官员设置有绫锦使和副使,金代绫锦院“掌织造常课匹段之事”,与《宋史》记载大抵类似。

宋、辽、金三朝以外,从事绫锦制造的官署皆不称绫锦院。如唐代有绫锦坊。至五代,仅见后周李彦頵为绫锦副使,官署、职掌一无所载,在对同时期契丹上京西楼的绫锦院的记载里,亦只称“绫锦诸工作”。元初,储正院下置有绫锦局,后改置为绫锦织染提举司,明清时期正史则不见绫锦院相关记载。

(二)宋、辽、金三朝“定州”考述

“定州”之名,屡见于正史记载,就辽、宋、金三朝而言,定州的设置如下。

辽之定州,据《辽史》载:“定州,保宁军。高丽置州,故县一,曰定东。圣宗统和十三年升军,迁辽西民实之。隶东京留守司。统县一:定东县。高丽所置,辽徙辽西民居之。户八百。”

辽定州原为高丽所置,圣宗开泰三年(1014年)时于此置榷场,为辽所取,成为东京道辖下军州,圣宗统和十三年(995年)升为保宁军,定东县为倚郭县。

宋、金河北地区之定州,自唐之定州承续而来,《宋史》河北路条载:“中山府,次府,博陵郡。建隆元年,以易北平并来属。太平兴国初,改定武军节度。本定州。庆历八年,始置定州路安抚使,统定、保、深、祁、广信、安肃、顺安、永宁八州。政和三年,升为府,改赐郡名曰中山。崇宁户六万五千九百三十五,口一十八万六千三百五。贡罗、大花绫。”

宋河北路之定州为节度州,下辖七县,政和三年(1113年),升次府,改称中山府。金太宗天会三年(1125年),中山降金。天会五年(1127年)灭北宋以后,金朝彻底占领该地区,并在天会七年(1129年)降为定州。后仍复名为中山府,元初因之,元太宗十一年(1239年)后割为散府,隶真定。

另,宋泸州所领十八羁縻州中也有定州,与本文无涉,故不予讨论。

三、关于“定州绫锦院记”时代探讨

“定州绫锦院记”铜印,以实物证明定州绫锦院的存在。检索文献,同时具备“定州”与“绫锦院”两个要素只有辽、宋、金三朝,而“定州绫锦院”不见于文献记载。依据相关文献,结合该方印章的尺寸与印文特征,试对印文所指“定州”及该方印章的时代再做探讨。

(一)“定州绫锦院记”中所指定州应为河北之定州

定州所在的河北地区,自然资源丰富,“东路出丝绵、绸绢,西路饶林木、铁、炭”。宋太宗言“河朔之间,富有膏腴之地”,“河朔平地,膏腴千里”。河北地区有桑蚕业传统,是当地主要产业,宋代时仍然保持突出的地位,有诗云“从来河朔富桑麻”。《鸡肋编》中记载了这一地区较高的养蚕技术,据程民生统计,《宋史·五行志》中共出现了11次宋代野蚕成茧的情况,7次出现在河北。其中,记载元祐六年(109年)闰八月,“定州七县野蚕成茧”。这从另一个角度说明当时河北地区繁荣的桑蚕业。金宋易代之后,整个华北地区尽为金朝占据,女真人对这一地区的桑蚕丝织业采取保护的政策,华北平原始终以桑蚕丝织业的普遍发达在社会经济生活中发挥着重要作用,其中,以河南、河北、山东最为发达,种类也非常丰富。

河北地区发达的桑蚕业,为丝织业的发展奠定了坚实的基础。宋时河北东路盛产绫绢,河北绢被宋人列为“精绢”,契丹称之为“绫绢州”。宋太宗至道二年(996年)下诏“河北三十五州军……绢并纳内藏”。北宋英宗治平初,河北转运使、知瀛洲(今河北河间)彭思永以“北俗以桑麻为产籍,民惧赋不敢艺,日益贫”,“更奏其法,自是丝绩之利,岁岁增益”。就技术而言,河北西路又胜于河北东路,凡高级丝织品大都出于河北西路,如大名、真定、定州所产的鹿胎、透背、绉榖,刻丝等,岁收河北西路锦绮、鹿胎、透背1246匹,占诸路总数的12.9%,东路无载。

定州早在隋唐时期就已成为重要的丝织业中心,隋朝时,太府寺中尚方别领四局,定州绸绫局即为其中之一,是负责丝织业生产的专门机构。唐朝时定州的丝织业非常发达,有8种丝织品作为贡品见于史籍,据《新唐书·地理志三》载:“定州博陵郡,上。本高阳郡,天宝元年更名。土贡:罗、绸、细绫、瑞绫、两窠绫、独窠绫、二包绫、熟缐绫。”

后唐僧人所著《诸山圣迹记》中盛赞定州“偏宜梨麦,又产绫罗”。至宋,定州的丝织业发展达到顶峰,贡罗和大花绫,尤以刻丝(又称缂丝、剋丝)技术闻名天下。宋代著作对定州刻丝技法和工艺有详细记载:“定州织刻丝,不用大机,以熟色丝经于木杼上,随所欲作花草禽兽状。以小梭织纬时,先留其处,方以杂色线缀于经纬之上,合以成文,若不相连。承空视之如雕缕之象,故名刻丝。如妇人一衣,终岁可就,虽作百花,使不相类亦可,盖纬线非通梭所织也。”定州刻丝以沈子蕃为代表性人物,存世刻丝作品有《梅花寒雀图轴》《青碧山水图轴》等。北宋末期,由于政治、经济中心南移,尤其是金宋易代之后,淮河以北地区被纳入金朝的统治之下,定州的刻丝艺人陆续南迁,刻丝业已不复宣和年间盛况,元明清以降,刻丝技艺几至于失传。

相比之下,辽朝东京道之定州,并不具备设立绫锦院的条件。一是相较于河北地区发达的桑蚕业,其所在的辽之东京道地区桑蚕业不发达,缺乏桑蚕业的传统,关于桑麻的记载几乎不见,亦缺乏绫锦院的相关记载,而《辽史》中,则只提及辽上京和祖州有绫锦院;二是从户籍来看,该定州仅统一县,户籍只有区区八百户,而作为对比的宋河北路定州,为次府,统七县,崇宁户六万五千九百三十五,口一十八万六千三百五。两者相比,高下立现,辽朝东京道之定州显然不具备设绫锦院的必要条件。因此,在桑蚕业不发达,缺乏桑蚕业的传统,人口又只有区区数百户的东京道定州置绫锦院,显然不合常理,理应排除。

(二)“定州绫锦院记”铜印时代探讨

如辽朝东京道之定州不具备设立绫锦院的条件,则应重新审视“定州绫锦院记”铜印为辽印说,其时代则需进一步探讨。

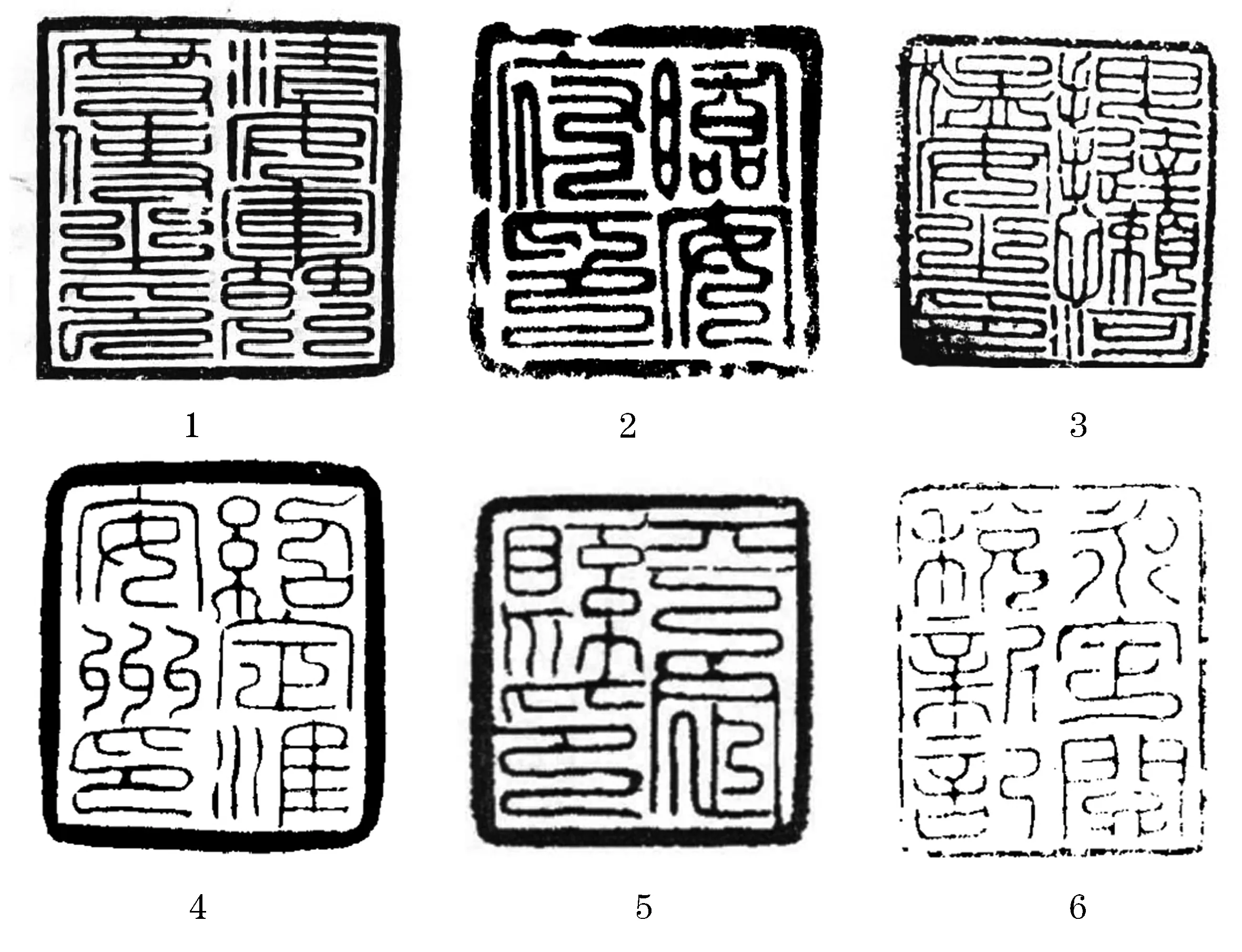

1.从印文来看,“定州绫锦院记”带有典型的宋代篆刻风格“定州绫锦院记”印文中的字划叠篆时,方折之中见圆转,明显带有宋代官印九叠篆印文字形清晰、易于辨认的特点,篆字少盘曲,线条圆润浑厚、自然流畅。除了印首字“定”字与“永定关税新记”的“定”字比较接近外,在被确定为宋代的官印中,印中的其他字也可找到相似的印文,试列举数例如下:第二字“州”与被考证为制于太平兴国元年到四年(976—979年)的开州司寇院新铸朱记相似(图三,1);第四字“锦”与太平兴国五年(980年)十月铸的新浦县新铸印的 “铸”字的金字旁相似(图三,2);第五字“院”与景德二年(1005年)四月少府监铸的永静军粮料院朱记(图三,3)、雍熙三年(986年)九月鉴造的金州都粮料院之记的“院”字相似(图三,4);第六字“记”与北宋官印上蔡县尉朱记(图三,5)、新浦县尉朱记的“记”字相似(图三,6)。

图三 印中文字相关对比材料

此外,还有一方被隶定为辽印的兴中府绫锦印可做对比,该印印面长5.3、宽5厘米(图四)。对比兴中府绫锦印和“定绫锦院记”两方官印,差别非常明显:一是兴中府绫锦印称“印”,与辽史“南北王以下内外百司印,并铜铸,以黄丹为色”的记载相符,而“定州绫锦院记”则称“记”;二是从印面的尺寸看,两印亦有明显的区别,在辽代,兴中府为散府,下辖二州四县,统和中,一度制置建、霸、宜、锦、白川等五州,而辽定州为仅统一县的军州,兴中府在行政级别上要高于定州,但兴中府绫锦印要较“定州绫锦院记”长和宽各小近0.5厘米,这显然也是不合常理的;三是从印文风格看,区别明显,尤其是两印中共有的“绫锦”二篆字字形差别非常明显,“兴中府绫锦印”印文宽厚,印字基本不见叠篆,而“定州绫锦院记”印文纤细清晰,诸印字已经出现盘叠笔画。基于以上三点差别,笔者认为,两者应非同一时代的官印,兴中府绫锦印被隶定为辽印,亦可旁证“定州绫锦院记”当非辽代印章。

图四 兴中府绫锦印

2.关于印制的探讨

玺印作为公共权力的象征,在中国古代具有重要的地位,其尺寸大小,历代多有严格规定,这为我们探寻“定州绫锦院记”提供了另外一个角度。

辽朝印制,据《辽史》载:“契丹枢密院、契丹诸行军部署、汉人枢密院、中书省、汉人诸行宫都部署印,并银铸。 文不过六字以上,以银朱为色。南北王以下内外百司印,并铜铸,以黄丹为色,诸税务以赤石为色。”

关于辽代尺度,虽有学者得出辽尺一尺长34.2和34.6厘米的数据。关野贞考证辽尺合29.57厘米。张十庆进一步认为,辽尺承唐之尺制,其一尺之长以29.5厘米左右为普遍。由于文献中对辽印尺寸无明确记载,故不能进行有效对比。

金朝的印制,据《金史》载:“百官之印。天会六年,始诏给诸司,其前所带印记无问有无新给,悉上送官,敢匿者国有常宪。至正隆元年,以内外官印新旧名及阶品大小不一,有用辽、宋旧印及契丹字者,遂定制,命礼部更铸焉……凡朱记,方一寸,铜,重十四两。”

关于“定州绫锦院记”用“记”而不用“印”,据《宋史》“监司、州县长官曰印,僚属曰记” 的记载,定州绫锦院作为监司的次一级单位,其地位决定了只能用“记”,而不能用规格更高的“印”。金代尺度,通过对有确切年号的官印的测量、对比,金尺一尺约合现在的43厘米。按金朝朱记“方一寸”的规格计算,一寸应为4.3厘米,与“定州绫锦院记”5.7×5.5(或5.4)厘米的规格明显不符。据此,可排除其为金代印章。

宋朝的印制规定,据《宋史》载:“印制,两汉以后,人臣有金印、银印、铜印。唐制,诸司皆用铜印,宋因之。诸王及中书门下印方二寸一分,枢密、宣徽、三司、尚书省诸司印方二寸。惟尚书省印不涂金,余皆涂金。节度使印方一寸九分,涂金。余印并方一寸八分,惟观察使涂金……中兴仍旧制,惟三省、枢密院用银印,六部以下用铜印,诸路监司、州县亦如之。寺监惟长贰给焉,属则从其长。若仓库关涉财用,司存,或给之。监司、州县长官曰印,僚属曰记。又下无记者,止令本道给以木朱记,文大方寸。”

《文献通考》中也明确记载:“又有朱记,以给京城及外处职司及诸军校等,其制长一寸七分,广一寸六分。”

宋朝的尺度在《营造法式》《律吕新书》《梦溪笔谈》中有详细记载,也有实物出土,如南京市孝卫街北宋墓出土木尺长31.4厘米、武汉市十里铺宋墓出土木尺长31厘米等。关于宋代的尺度,学界普遍认为31.2厘米为标准长度。依《文献通考》中记载,给京城及外处职司及诸军校等的官印称朱记,“长一寸七分,广一寸六分”,以宋尺31.2厘米计算,则分别得到长5.3、宽5厘米。

从以上测算的几组数据来看,考虑到误差,以宋尺、宋制计算的尺寸最接近“定州绫锦院记”实测尺寸,因此,“定州绫锦院记”应为依宋制铸造的铜印。

3.关于印面尺寸的实物比较

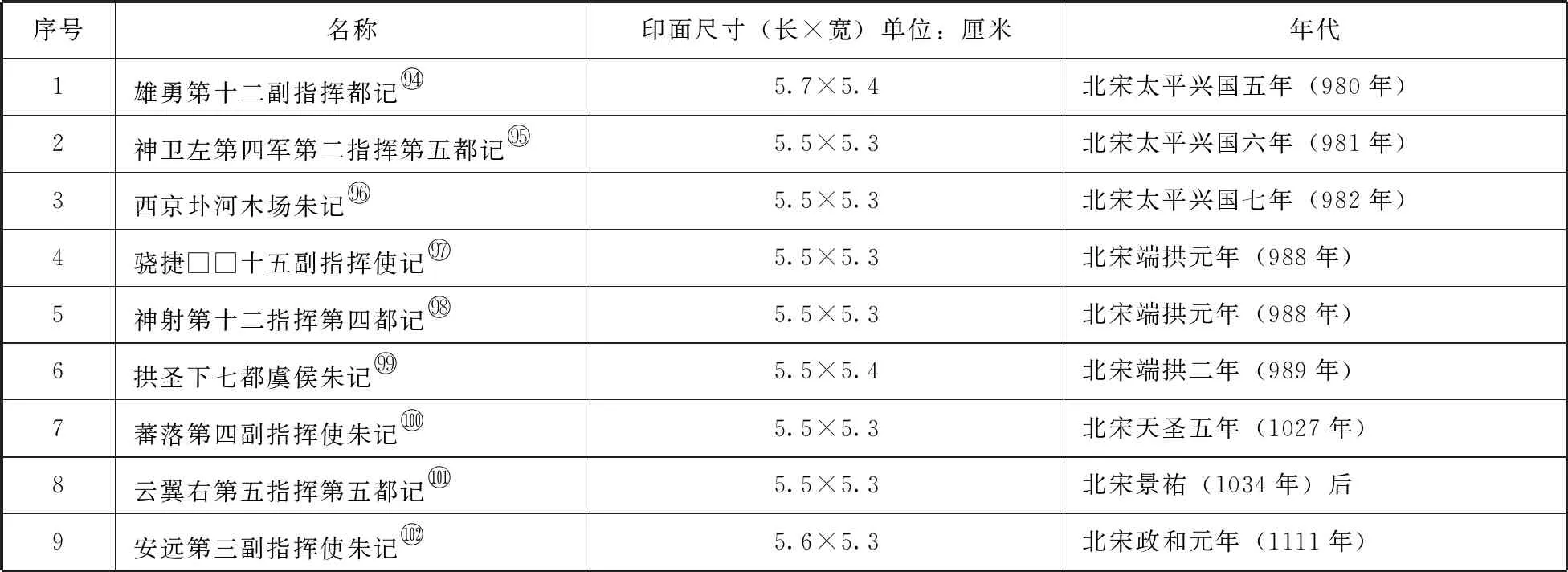

《宋代官印研究》一文中已经注意到,宋代同一级别的官印印面尺寸有差别,并非完全一致。对照“定州绫锦院记”的尺寸,考虑到铸造和测量的误差等因素,现将宋、辽、金时期尺寸相当的“记”和“朱记”举例如下(表一)。

表一所列“记”或“朱记”均为北宋年间印,其中尤以雄勇第十二副指挥都记与“定州绫锦院记”印面尺寸最为接近。而辽、金目前已公布的“记”或“朱记”,类似印面尺寸(长×宽)极少,且金代印制朱记为方形印面,在形制上亦有别于“定州绫锦院记”长方形印面。从对比数据来看,“定州绫锦院记”与多个有明确纪年的北宋“记”或 “朱记”铜印尺寸相当,且与金代规定的方形铜印有别。

表一 相关“记”和“朱记”举例

综上,笔者认为“定州绫锦院记”应为宋印,据《宋史》中山府“本定州……政和三年,升为府,改赐郡名曰中山”的记载推测,铸行时间当不晚于定州升为中山府的北宋政和三年(1113年)。

注 释:

① 〔清〕瞿中溶:《集古官印考》卷16,道光十一年刻本,第1页。

③ 罗福颐:《故宫博物院藏古玺印选》,文物出版社1982年,第15页。

④ 吴颐人: 《篆刻五十讲》,上海人民出版社2009年,第49页。

⑤⑦赵姝: 《辽代官印汇考》,辽宁大学出版社2010年,第17页。

⑥ 方斌:《你应该知道的200件官印》,紫禁城出版社2008年,第216页。

⑧ 辛蔚:《辽代玺印研究》,暨南大学出版社2009年,第86页。

⑨ 《辽史》卷40《地理志四》,中华书局1974年,下同,第499页;《金史》卷24《地理志上》,中华书局1975年,下同,第574页。