北京地区出土墓券与券台特点研究

2022-11-18董坤玉

董坤玉

(北京市文化遗产研究院)

〔内容提要〕 墓券信仰自东汉时期从洛阳地区发生并向周边扩散传播。魏晋以后,不仅中原地区,甚至西北、西南、江南、岭南地区都受到了影响。北宋政府曾官方刊行过《地理新书》,其中明确了从皇帝、官员,到百姓葬仪中墓券使用的具体规则。直到近代,福建等地仍存在使用墓券的习俗。但北京地区从东汉至辽代之前一直不曾发现与此有关的任何文献记载和地下考古发现,直到辽代开始出现墓券,元代开始出现券台。搜罗北京地区已发表的有关52方墓券(含51方买地券与1方镇墓文)与30座券台的资料,并对其特点进行初步归纳分析,以期对北京及周边地区的丧葬文化、宗教信仰以及历史研究有所助益。

早在西周时,作为诸侯国之一的燕国就曾定都北京,时名“蓟”。秦始皇统一中国后,北京成为历朝历代经营东北地区和防御游牧民族进入中原的重镇。自辽代开始,金、元、明、清均在此建都。北京有3000多年的建城史,800多年的建都史,历史悠久。然自东汉以来,从洛阳地区发生并向周边传播扩散的墓券(本文将墓券与镇墓文不做具体区分,统称为墓券)信仰,在其产生后的漫长历史时期直至辽代以前,在西北、西南、江南,甚至岭南地区都得到了广泛传播,而北京地区似乎没有被这种信仰所影响。从目前的考古发掘材料看,直到辽代,生活在北京地区的人们才开始出现墓券信仰,明代这种信仰更加普遍,从贵戚到普通民众,都受到了影响。

在进入正题之前,有必要对墓券的范围和券台的含义进行一下界定。本文所说墓券是指买地券和镇墓文两类丧葬文书,因为两者或以土地买卖为中心,或以镇墓解谪为宗旨,或者兼具买地与镇墓解谪之意,但不可否认,它们都是模仿现世契约文书格式,以确保墓主在地下获得土地所有权的一种随葬器物,在本质上并无差别,因此,本文将这两种契约文书统称为墓券。券台指墓地当中专门用于埋放墓券的地方,大约在北宋末年券台与明堂两个名称开始通用,为方便叙述本文姑且用券台统称之。关于券台与明堂的关系,另有专文叙述,此处不予赘述。墓券有时一式两份,一份埋放在券台内,一份随葬在墓主的墓室中。本文所收集的墓券除了已经明确为墓券的券文资料外,还包括北京地区所出土的已经发表的所有关于龟镇、六角形墓、八角形墓,以及明堂的相关资料。因为无论是龟镇、六角形墓,还是八角形墓都是从外形上对埋放买地券或镇墓文的券台这种建筑进行的命名,而这类建筑原本就有一个固定的称呼——券台(或明堂),即埋放墓券的建筑。券台的发现即可证明买地券或镇墓文的存在,即使在发掘过程中并未发现相关的文字载体,也不能否认墓券曾经真实存在过这个事实。墓券未与券台同时出土,笔者认为,可能有如下两种原因:第一,有些券文内容是用朱砂书写在砖瓦上,由于埋藏条件的关系,文字可能在发掘过程中甚至在此之前便已经消失;第二,明清时期特别是清代很多墓券使用的材质是纸,这些墓券很多在营葬时,就已被焚化了(即便是未焚化,而是埋在券台中,也很难保存下来)。券台的根本功能就是用于埋放呈付给后土神的墓券,既然券台存在,就证实了当初修建券台时墓券是存在的,否则券台便失去了修建的意义。因此,本文将所有未曾发现墓券、只发现券台的情况也统计在墓券研究的数据内。

一、北京地区出土的墓券与券台

根据目前已经发表的资料,北京地区自20世纪60年代以来,在海淀、朝阳、大兴、东城、丰台、延庆、通州、昌平等8个区内共发现券台30座①。此外,北京地区还出土了大量买地券。根据材料对北京地区券台及墓葬出土墓券进行统计(表一、表二)。

表一 北京地区出土券台统计表

续表一

续表一

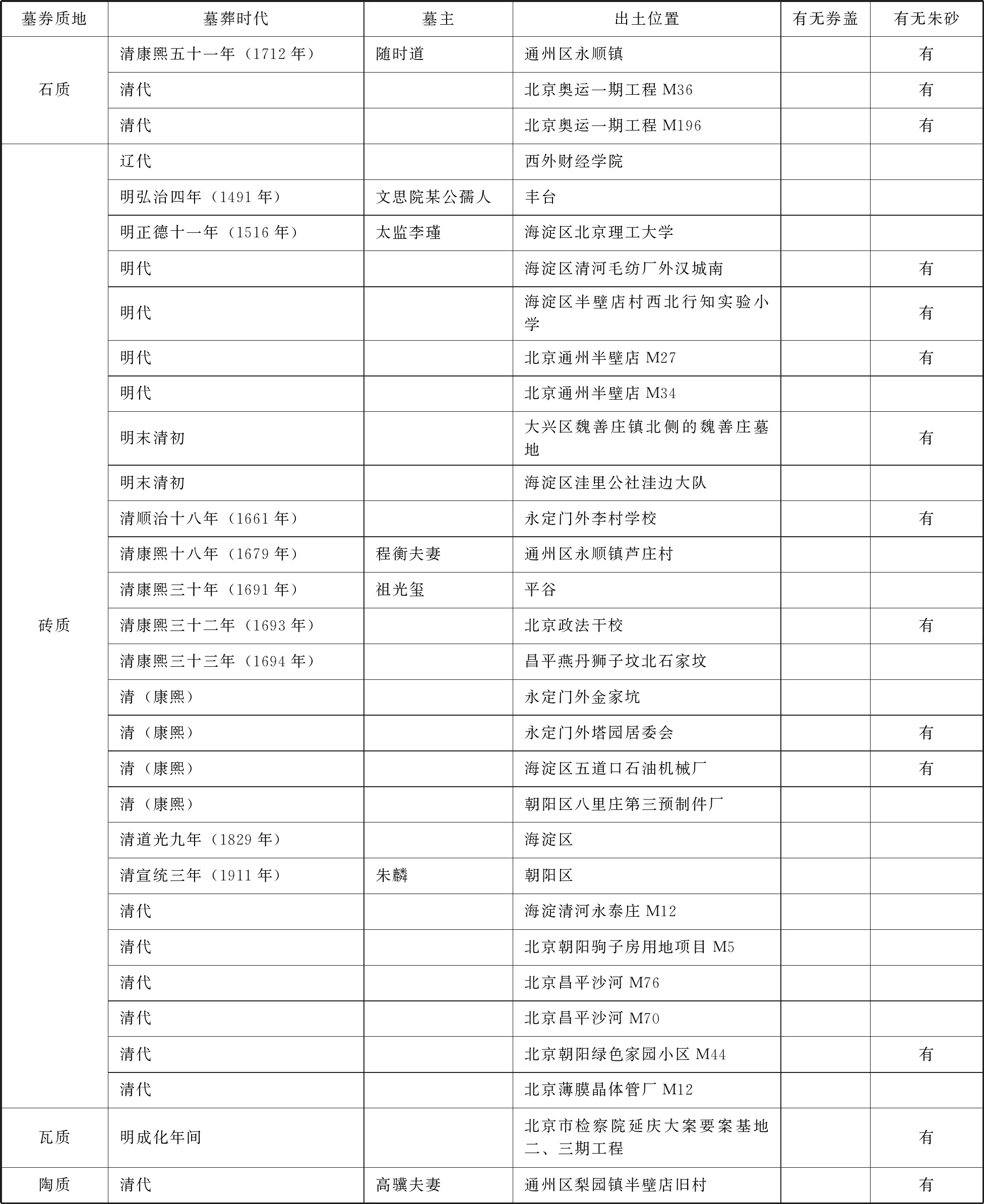

表二 北京地区墓葬出土墓券表

续表二

续表二

二、北京地区出土墓券与券台的特点

(一)券台全部为砖砌,主体结构形状多样,以六角形居多

北京地区目前已知出土的券台全部为砖砌。所有券台从整体形状看来大都类似乌龟的形状,但在主体结构——龟形的腹部构造上却存在差别,主要分为“十”字形、四方形、五角形、六角形、八角形等5种(大兴区魏善庄墓地出土券台被描述为龟形,是从建筑的整体形状来说,但其主体结构却描述不清)。在能够辨认主体形状的28座券台中:“十”字形2座;四方形2座;五角形1座;六角形券台最多,共20座,约占总数71%;八角形券台3座,约占总数11%。元代券台出土1座,券台形状因资料尚未发表,所以尚不明确。疑似元代至明代券台2座,均为六角形。明代券台共出土9座,其中四方形1座、五角形1座、六角形5座、八角形2座。明末清初券台共发现2座,其中洼里公社出土券台为四方形,另外一座原文描述为龟形,具体形状不明。清代券台共出土16座,其中“十”字形2座、六角形共13座、八角形1座。可见,无论明代,还是清代,六角形券台都是最为流行的样式,而“十”字形、四方形、五角形和八角形券台的使用比较少。

(二)券台出土器物存在一定的规律性

在这部分论述中,我们主要对券台内出土器物进行分析,对于墓葬中出土墓券的情况不做具体分析。原因在于:券台是带有一定宗教性质的专门性建筑,券台内出土器物对研究墓券信仰的作用更为直观;出土墓券的墓葬中的随葬器物受到墓券信仰以外因素的影响较多,情形较为复杂,对分析券台出土器物的规律,以及墓券信仰研究存在很大的干扰。

首先,券台内基本都出土有砖质或石质墓券⑦。《朱子语录》云:“券,契也,埋地契处曰券台。”北京地区出土的墓券全部为砖石质地,其中砖质墓券占了大部分。北京地区所发现的30座券台中,有23座券台中都出土了墓券,每座券台中出土墓券1方(1979年海淀区洼里公社洼边大队出土的券台中有2块方砖,1块刻有八卦,1块刻有文字,从理论上构成1方完整的墓券,故算作1方)。此外,北京地区从墓葬中出土或者不明出处的墓券共29方⑧。 其中,许多因为记录不详或者仅存拓片,所以无法确知墓券的材质。因此,目前墓券材质清楚的墓券实际有35方。在这35方墓券中:石质墓券共7方,占总数20%;砖质墓券共26方,约占总数74%;瓦质墓券1方;泥质灰陶墓券1方。明代出土的墓券11方(1979年,在香山发现的明代弘治年间的墓券质地不详没有计算在内),既有石质,也有砖质和瓦质。其中,石质墓券4方,约占明代墓券总数的36%,砖质墓券6方,约占墓券总数55%;瓦质墓券仅1方。石质墓券中又有两方带有券盖,其形制类似于墓志与盖组合的形制。从墓券所记墓主身份看,石质墓券相对应墓主的身份明显要高于砖质墓券所对应的墓主。早在宋代对大臣在葬礼中使用券石、铁券的事就有所规定,《宋史》卷124《礼志·凶礼》“诸臣丧葬等仪”记勋戚大臣之葬仪,引《会要》云:“勋戚大臣薨卒,多命诏葬,遣中使监护,官给其费,以表一时之恩,凡凶仪皆有买道、方相、引魂车、香、盖、纸钱、鹅毛、影舆,锦绣虚车、大舆、铭旌;仪棺行幕,各一;挽歌十六。其明器、床帐、衣舆、结彩皆不定数。坟所有石羊虎、望柱各二,三品以上鞋袜加石人二人。入坟有当坟圹、当野、祖思、祖明、地轴、十二时神、志石、券石、铁券各一。殡前一日对灵柩,及至坟所下事时,皆设敕祭,监葬官行礼。”⑨此处券石应该指的就是石志墓券。在这段文字中还记载着使用铁券的情况,关于铁券康熙二十三年(1684年)刊本的《刘氏家藏二十四山造葬全书》中有所解释,该书卷4《斩草破土》中提到:“铁券以铁为之,或梓木为之,今人多以砖瓦。”⑩说明宋《会要》记载宋代使用的铁券确实以铁或者梓木为之,至清代时墓券则多用砖瓦为之。清代质地明确的墓券共出土22方,其中3方为石质、1方为泥质灰陶、其余18方全部为砖质墓券。墓主中除了索尼为满族权贵,其余多为普通人,但索尼墓出土的墓券材质不详。由以上统计数据可见,北京地区在明代石质墓券和砖质墓券都有使用,其中石质墓券使用者的身份较为高贵,而砖质墓券的使用者身份较为普通。清代墓券信仰依旧较为盛行,康熙六年(1667年)索尼墓买地券的出土证实了原来在汉族普通民众中流行的墓券信仰已经影响到了满族贵族,在满族的上层已经出现了墓券信仰,清代人大多使用砖质墓券,石质墓券的使用者身份已经不像明代那样具有明显的等级区别。

北京明清时期墓券无论石质还是砖质多带有朱砂书写的痕迹。《地理新书》要求,写地券需“丹书”。无论朱书还是丹书,都是道教的一种习惯。据《抱朴子·内篇·登涉》中载:“老君入山符,五符皆为丹书。”葛洪《神仙传》中也有:“仙公丹书符投江中”的记载。可见,使用红色染料书写符箓或者与此有关的文字,是道教活动中的一种定制。《刘氏家藏二十四山造葬全书》主要流行于福建地区,该书卷4《斩草破土》中提到:“铁券以铁为之,或梓木为之,今人多以砖瓦,长一尺,阔七寸,以朱书其文。”可见,清代墓券多以砖瓦为之,并朱书其文,这种朱书墓券风俗不仅在福建当地流行,在北京地区同样流行。北京地区出土的墓券很多都有朱砂书写的痕迹。在已知材质的35方墓券中,带有朱砂的共有15方,约占已知总数43%。有些墓券在记录中没有发现朱砂并不代表墓券制作时没有使用朱砂,有的因年深日久地下保存条件较差而脱落,有的或许出土时没能及时记录而导致朱砂脱落。排除以上这些因素,北京地区墓券使用朱砂应该算是一个比较重要的特点。

表三 北京地区墓券质地统计表

续表三

其次,券台中与墓券同时出土的器物主要有铜镜、石砚、铁犁头(或铁犁铧)、灯盏(或蜡扦、烛台等与照明有关的器物)、铜钱和香炉等。在本文所涉及30座券台中,21座券台中都出土了铜镜;19座券台出土了石砚;19座券台中出土了铜钱;15座券台出土了灯、灯碗或灯盏(其中,铁灯4个分别出自2座券台,每座券台2盏;灯碗8件分别出自8座券台;灯盏7件分别出自5座券台);17座券台中出土了铁犁头或铁犁铧,有3座券台中甚至出现了4件铁犁铧(用于象征龟的四肢);14座券台中出土了22件陶罐或瓷罐(其中,1座券台中出土鸡腿罐1件,还有1座券台中出土瓷罐6件);9座券台中发现香炉9件;9座券台中共出土球、卵石、鸡蛋等圆形器物17件(除了3座券台各出土石球1件外,其余都是成对出现,每座券台各出土2件)。此外,还有一些蜡扦、蜡台、瓷瓶、陶瓶、瓷杯、锡缸、陶缸等,除了这些,还有1座券台中出现了铜匙和玉带板,这两种东西在券台出土器物中都较为罕见。

从券台出土的器物可以看出,除了墓券外,券台中多数都有铜镜、砚台、铜钱、灯和铁犁头(犁铧)、球形物等,其中铁犁头与球形物多数放置在券台的外部,用于象征龟形的四肢和眼睛,而其他杯盘碗盏等或多或少、或有或无,似乎并非必需品。

(三)主要集中在明清时期,在东汉至辽代之前为北京地区墓券信仰的空白期

通过对北京地区已发表券台的出土情况进行统计,北京地区至今共发现券台30座,其中,元代1座、元或明2座、明代9座、明末清初2座、清代16座。北京地区出土墓券的墓葬共发现26座,买地券共发现29方,海淀区出土明英宗天顺八年(1464年)承运库官黄宗吕墓契与明堂契各1方;1969年8月12日,朝阳区小红门肖村出土明嘉靖年间驸马齐世美、仁和大长公主墓券各1方;左安门外陈寺庄西出土的嘉庆十七年(1812年)匡世亮买地券2方。黄宗吕墓契是出自墓中,而明堂契可以肯定是出自券台(明堂)中;而匡世亮2块墓券中一块出自墓葬,而另外一块也是出自券台(明堂)中。北京地区发现年代最早的券台是2015年在大兴三合庄发现的一座元代券台;至今发现时代最早的墓券是1953年11月17日在西外财经学院出土的辽代墓券;时间较为明确的墓券中最早的是朝阳区发现的明英宗天顺六年(1462年)丁海为考妣(陈氏)制作的买地券。北京地区发现的时间较为明确的清代墓券共有29方:其中,顺治时期1方,乾隆时期1方,嘉庆时期2方(同一墓主),道光时期1方,宣统时期1方,时期不确定的清代墓券9方,其余14方都属于康熙时期。另外有2座被破坏严重的券台,按发掘者推测时代应该是康熙时期。虽然这2座券台因为破坏严重,在发掘过程中并没有发现写有文字的墓券,但作为券台,其主要功能便是埋放墓券,因此,这2座券台在当初修建时也应该埋放有墓券。崔学谙《明清砖穴综述》中也表达了同样的看法:“特别值得注意的是,所有砖穴必不可少都出土墓券。”前引《刘氏家藏二十四山造葬全书》主要流行于福建地区,该书记载的“铁券以铁为之,或梓木为之,今人多以砖瓦”说明清代福建地区民间营葬时仍要使用墓券。清康熙前后一段时期,北京地区虽然没有见到相关的文献记载,事实上,从近年的考古发现看,也仍然存在使用墓券的情况。年代可以确定的清代墓券目前共发现29方,占北京地区已发现全部墓券(52方)近56%。

北京地区在东汉至辽代之前为墓券信仰的空白期,辽代这一信仰出现,是北京地区墓券信仰的一个最为明显的特点。东汉时期到辽代之前,将近900年时间,北京地区并未发现有关这种信仰的相关证据。当然,基于地下尚未被发掘的墓葬或遗迹来说,这种论断未免武断,但自清末文人学者收藏墓券开始,以及近代考古学兴起至今,100多年的时间,竟没有明代之前的墓券被发现,而近年来的考古发现明代之前的券台仅发现3座,墓券仅发现1方,通过这些现象,基本可以得出,北京地区在明代之前受到墓券信仰的影响不大这一结论。

墓券作为一种从中下层百姓中流行起来的信仰,多数情况下都在普通百姓之间流传,贵族以及文人名士甚少使用,因此,官方文献与文人的记载中涉及墓券内容十分稀少。虽然宋代曾经官方颁发了《地理新书》,贵族文人或许对于使用墓券的情况并不排斥,但却甚少亲自使用者。明清时期学者文人中有很多对本朝墓券使用情况并不了解。明万历中,徐渭在说起所见西晋泰康五年(284年)杨绍买地莂时说:“详玩右文,似买于神,若今祀后土义,非从人间买也。”从其说话的语气可以看出,徐渭显然不知当时民间是否仍然在使用墓券。而洪亮吉也把营葬使用墓券的行为视为古俗谓:“不知此例自何代始止?然今人于墓前列界石,书四至,尚本乎此。”显然,洪亮吉以为当时已经没有人再使用墓券,只是从该习俗流变而来的表现就是在墓前列界石,书四至。晚清及民国初年端方、罗振玉等著录汉唐乃至明清墓券,也不过将其作为古物对待,甚少与当世葬俗相联系。柯昌泗就当时所见资料,总论历代墓券之使用时,曾得出结论自汉代出现地券,历朝均有使用者,明代仍有使用墓券者,而未及清。然而,近年来的考古发现不但证实了明清时期墓券的使用始终存在,且不仅只是在下层百姓中流传,在皇亲贵戚中也有使用者。除了明武宗毅皇后之父夏儒、仁和大长公主与驸马外,还有诰封锦衣昭勇将军王学、明代荣禄大夫谷奉,以及太监张端、李瑾等。谷奉是明代正德、嘉靖年间太监谷大用之父,曾任后军都督府都督同知,获封荣禄大夫。谷大用深受明武宗宠幸,是当朝权宦。夏儒作为明武宗的岳父,谷奉作为明武宗时期深受宠信的权宦,都在使用墓券,说明墓券信仰在明代皇亲贵戚中应该存在不少信众。

注 释:

① 此外,尚有3座疑似券台的墓葬。根据北京市文物工作队记录的《北京出土文物年鉴(1949—1984)》(非出版物)1959年7月16日在海淀区清河发现的1号金墓曾出土重环铜镜、铁犁头、铁灯、石砚等器物;1959年8月14日,在海淀区清河发现的2号金墓曾出土铁犁头、铁灯、石球、石砚等器物;1982年6月8日,在朝阳区小红门曾发现1座清代墓葬,随葬物品包括铜镜、石砚、若干石球、瓷香炉等,记录强调这3座墓为小墓,再对照北京地区券台的规模与出土器物,这3座墓葬很可能就是券台。如果这3座小墓确定为券台,加之1953年11月17日在西外财经学院出土的辽代买地券,那北京地区使用墓券或券台的风俗便可以提前到辽金时期。

② 翟鹏飞:《墓地明堂位心研究》,《西部考古》2019年第1期,第258页,表格中转引券文纪年时写作“弘治二十八年”,历史上明代弘治是明孝宗朱祐樘在位期间的年号,时间从1488年至1505年,共18年,因此,“弘治二十八年”的引述应该有误。

③ 两块刻字和八卦图的方砖与2008年6月山西汾阳至孝义公路项目所发现的两座明堂(参见任林平:《宋金“明堂”浅议》,《中国文物信息网》2015年9月11日)类似,应该算是买地券的一种。

④ 原文认为是墓志,但券台内出土的带有文字的当为墓券,绝非墓志。

⑤ 丰台区文化委员会编撰:《丰台区石刻文物图录》,北京燕山出版社2008年,第106、107页,其中也收录有该买地券拓片,且表明年代为康熙六十一年(1722年)前,经与墓志拓片原文对照,确定时代当为明代弘治年间。

⑥ 该拓片在《北京市文物研究所藏墓志拓片》(北京燕山出版社2003年,第265页)中也有收录,但该书将其定名为墓志,据其形制、内容分析,应为买地券。

⑦ 北京地区发现的券台中有6座(2015年大兴三合庄发现的券台资料尚未公布,所以无法确知是否发现墓券,未计算在内)没有出土墓券。其中1963年在祁家豁子北京无线电一厂院内发现的明代券台和1970年在永定门外火柴厂内发现的清代康熙时期的券台,因为破坏较为严重,也没有发现相关墓券。而1976年在昌平燕丹区南七家庄发现的2座元(或明)代的券台、海淀区清华南路的明代券台和北京薄膜晶体管厂清代券台(原文标为M13)中都均未发现墓券。

⑧ 表二北京地区墓葬出土墓券表中有康熙三十年(1691年)资政大夫祖光玺墓出土了2块买地券砖,因为从内容上看2块砖构成1方完整的买地券,所以,这座墓的买地券算作1方。而明天顺八年(1464年)黄宗吕墓契与明堂契,以及嘉庆十七年(1812年)匡世亮墓出土的2方买地券虽然内容类似,但2方墓券从功能上说应该1块出自墓葬,1块出自明堂,因此,都算作2方。据北京市文物工作队:《北京出土文物年鉴》(1949—1984)记载,1976年,昌平中越乡燕丹区狮子墓村曾出土2块康熙时期买地券,因无法查询内容,所以,姑且按照2方来计算。

⑨ 《宋史》卷124《礼志·凶礼》,“诸臣丧葬等仪”,中华书局1977年,第2909、2910页。