热点事件中直播网红聚集性追播行为的法律规制

2022-11-17邹开亮陈西西

邹开亮,陈西西

(华东交通大学 人文社会科学学院,江西 南昌 330013)

2021 年7 月,因一起 “女子遛狗威胁市民” 事件而火爆全网的安徽蚌埠 “徽州宴事件”①参见央视网. “徽州宴事件” 缘何发酵?信息时代,我们应理性围观一起社会热点事件[EB/OL].(2021-07-29)[2021-08-05].https://news.cctv.com/2021/07/29/ARTIAapqIj6u5iKiGwQeJdsu210729.shtml.在各大自媒体平台引发剧烈讨论。随着事件热度的持续走高,越来越多的网红聚集在蚌埠徽州宴酒店门口进行现场直播,其聚集直播行为已经超出了对舆论事件的理性讨论范畴,更像是一场 “流量” 驱使下的狂欢作秀。在网络直播迅速发展的今天,这种 “逢热必追” 的现象愈演愈烈,许多从业者将 “蹭热度” 作为自己的 “财富密码” ,并借此 “引流量—涨粉丝” ,最终实现其 “变现” 的目的。合理地 “蹭热度” 或许无伤大雅,但如果 “蹭热度” 的行为突破了道德底线,违反了法律规范,将会给热点事件当事人权益、网络舆论走向与社会秩序稳定等带来潜在的法律风险。如为了吸引粉丝眼球,对事件当事人及其相关人员个人信息过度披露,侵犯当事人隐私权益;利用热点事件制造舆论,煽动网络暴力,最终扰乱社会秩序,凡此种种,使得事件发展偏离主流价值观的引导,反映了直播网红们只为 “蹭热度” 最终实现流量变现的心理。然而,由于直播网红在聚集性追播行为中的法律身份及其行为的法律属性界定不明确,加之现有法律规范不够系统、执法效果不理想、行业自律监管乏力,更加大了对直播网红实施聚集性追播行为的规制难度。

一、直播网红的法律身份及其聚集性追播行为的法律属性

合理界定直播网红的法律身份及其聚集性追播行为的法律属性,有助于对直播网红聚集性追播行为的监管,进而实现对该类乱象的有效治理。

(一)直播网红的法律身份

网络直播行业进入门槛和从业风险较低,却可能为从业者带来可观的收益,这是导致近年来网络直播从业人数快速增长的重要原因。实践中,网络直播衍生分化出不同形态:除了大众熟知的电商带货直播以外,还有歌舞表演、游戏娱乐以及生活户外等不同类型的直播。从直播的形式和内容看,网络直播的基本形态可分为以歌舞表演等为主要内容的秀场直播、以 “游戏画面转播” + “主播解说” 为主要内容的游戏直播和现在较为普遍且以购物、旅游或者美食等生活场景为主的 “泛娱乐” 移动直播[1]。随着互联网信息技术的发展,抖音、快手等平台迅速崛起, “泛娱乐” 移动直播呈现爆炸式增长趋势。通过直播平台和MCN(Multi-Channel Network)经纪机构 “讲故事” “立人设” 等塑造形象行为,许多 “网络红人” “明星” 等直播网红开始受到大众的关注。这些直播网红的收益高低以及公众影响力与粉丝关注量和直播人气值直接相关,粉丝关注度和直播人气值高,其直播收益也就越高,说明其公众影响力也越高;反之亦然。

由于直播网红所实施的直播行为可能不仅仅是其个人意志,还可能基于直播平台或者经纪机构的授意,直播网红按照不同的隶属关系,可以分为平台或者MCN机构签约主播、个人主播以及商家主播三类。从劳动法角度看,直播网红可能是劳动者或者劳务提供者,也可能是介于劳动者和劳务提供者之间的非标准劳动者或类似劳动者[2];从电子商务法和广告法角度看,直播网红可能是电子商务经营者或者广告主,也可能仅具有广告代言人等法律身份[3];根据《网络表演经营活动管理办法》和《网络表演经纪机构管理办法》等相关规定,直播网红是以在互联网上实时传播各类文艺表演活动为主要内容,并且以收费观看或是接发商务广告等方式获取收益,向公众提供网络表演产品及服务的 “网络表演者” 。

笔者认为,鉴于直播网红关联主体及其法律关系的多元性,加之劳动法、广告法、电子商务法对于直播网红这类特定从业者及其从业行为的法律定性仍然存在较大争议,因此,从便利监管规制角度出发,将直播网红界定为 “网络表演者” 并依照有关部门规章予以直接规制,不失为一种高效、快捷方式。

(二)直播网红聚集性追播行为的法律属性

本文所指聚集性追播,是指众多直播网红为了提高知名度,实现流量变现,以社会热点事件为主要内容,打着 “实时报道” 的幌子所进行的大范围聚集的现场直播活动。若直播网红对热点事件进行客观直播,理性发表自己的观点,如实反映事件的发展状态,这对热点事件的传播,对网络舆论的引导都具有一定的积极作用。但是,事件中,许多直播网红在热点事件中的聚集性追播实质上却演变为 “营利性” 色彩浓厚的网络表演行为。

一方面,聚集性追播行为本身具有一定的网络表演性。在 “万物皆可直播” 的泛娱乐时代,网络直播的娱乐表演属性高于其文化传播属性。在热点事件中,网络直播一定程度上能够揭露事件真相,让公众知晓并参与讨论,并推动有关当事方或者相关部门及时跟进处理。但是,由于网络直播的泛娱乐化,热点事件的聚集性追播可能逐渐演变成为直播网红展现自身价值观、塑造自身形象的表演。同时,因为网络直播的互动性能够在一定程度上满足大众的精神消费需求,大众也愿意花费大量时间、精力和金钱,为自己 “消费” 直播服务的行为 “埋单”[4]。直播网红正是利用大众 “好奇” 心理,打着 “关注便可了解后续进展” 等口号 “挂羊头卖狗肉” ,在 “追播” 热点事件中变相地进行娱乐表演,如在热点事件发生地唱歌、跳舞、演戏剧等。因而,直播网红的聚集性追播行为本质上是一种网络表演活动。

另一方面,网络直播平台管理的商业化和治理资源的私有属性催化了直播网红表演的营利属性[5]。在 “流量为王” 的市场竞争中,衡量直播网红流量价值的主要标准是其粉丝关注量、直播互动量以及转发分享量等指标,在这一标准下,直播网红将热点事件当成 “流量宝库” ,进行一系列的 “蹭热度” 行为;而平台出于提升商业价值的需要,有时采取 “睁一只眼闭一只眼” 的态度,甚至鼓励这些能够实现 “满足粉丝心理需求,增加主播关注与收益” 的网络表演内容的生产和传播。可见,在商业化的模式下,直播网红的网络表演不仅事关自身收益,还与直播平台收获的用户数量相关联,具有较明显的营利性。直播网红所实施的聚集性追播行为并不是对事件本身的讨论,也不是对主流价值观的引导,遑论对公共利益的追求,而只是借助热点事件迅速 “引流涨粉” ,提升知名度与关注度,最终通过粉丝打赏、电子商务以及接发广告赞助等方式将流量变现。

无论直播网红以热点事件为话题实施何种行为,其行为不可避免地受到营利性的影响。从直播内容来看,直播网红聚集性追播行为突破了对事件本身的讨论而转化成塑造形象的网络表演;从直播目的来看,直播网红聚集性追播并不是为了揭露事件真相、进行舆论监督,而是通过 “蹭热度” 引流变现。

二、直播网红聚集性追播行为潜藏的法律风险

(一)聚集性追播侵害热点事件当事人的个人信息

实践中,直播网红聚集性追播热点事件的行为潜藏着许多法律风险,而其中最主要的便是事件当事人个人信息权益受到侵害。由于聚集性追播,当事人身处舆论中心,其正常生活已经由于受到过分关注而被影响,还面临着个人信息被网络曝光的风险。网络直播的便捷性与互动性使得信息传播的速度大大加快,有的直播网红为了博取更高的关注度,可能对当事人个人信息进行无底线的刺探与披露。究其原因,一是部分直播网红以及观众自身素质不高,法律意识淡薄。例如,在聚集性追播行为中,有的网红未经当事人同意便将其一些深度个人信息过度检索并进行在线披露;有的甚至利用当事人个人信息进行一些内容夸张、形态荒诞的 “塑形” 表演以攫取更多的流量,丝毫不顾法律规定,亦觉察不到其行为对当事人权益的严重影响。二是网络直播自身商业模式存在问题。为了激发观众的参与感和满足感,国内社交媒体网络直播主打兼具可视性、开放性和实时性的 “给你看” 模式[6]。直播网红利用观众希望第一时间了解热点事件进展来获得 “参与感” 与 “满足感” 的心理,实施聚集性追播行为;而网络直播平台商业化的管理模式也助长了直播网红的逐利心,直播网红为了吸引观众打赏和广告投放获取收益,更可谓 “无所不用其极” 。在这种商业模式的驱使下,直播网红的聚集性追播行为俨然沦为一场 “流量狂欢” ,网红主播、在线平台等在满足了自身的利益追求之后,散落的只能是令当事人深受困扰的 “一地鸡毛” 。

(二)聚集性追播破坏网络生态,煽动网络暴力

网络直播具有场景化与深度嵌入互动的特点,在热点事件中往往扮演着 “新型舆论平台” 角色[7],对事件发展进程和价值传播导向具有深刻影响。直播网红对热点事件的聚集性追播加速了事件在互联网媒体之间的传播,助推了事件热度的持续走高,导致关于热点事件的消息报道充斥着网络,形成带有 “集群效应” 的网络舆论场[8],在一定程度上使网民从主动关注变成了被动关注。而这些网络消息的来源更是五花八门,民间媒体的消息将来自官方的消息淹没,网友一时间根本无法辨别消息的真实与虚假。又因为互联网具有隐匿性和交互性,各类信息在传播过程中汇聚,不断影响着网民群体的情绪,严重的甚至使部分网民做出不理智的举动,如在线谩骂、侮辱,电话骚扰甚至人身伤害。直播网红的聚集性追播行为能够将 “围观” 热点事件的网民 “聚集” 在直播间,他(她)们肆无忌惮地发表个人看法,宣泄自身的情感,往往不会意识到自身行为对事件以及对他人的影响。由此,热点事件的讨论逐渐偏离原本的发展轨道,甚至演化成一场集 “网络谣言” “恶意炒作” 等行为于一身的 “网络暴力” ,破坏了网络信息生态。类似事件的不断上演,加上直播网红反复传播,扩大了对当事人的不良影响,网络舆论监督最终演变成一场网民对当事人进行的 “声讨” ,宣扬着不顾事实的所谓 “正义” 的 “舆论暴力” 。

(三)聚集性追播扰乱社会秩序,激化社会矛盾

直播网红对热点事件持续性聚集追播导致网络直播的失范,造成网络信息内容的失真,扰乱社会正常秩序,激化社会矛盾。直播网红的聚集性追播中充斥着各种追求流量的行为。在聚集性追播过程中,直播网红们成为最接近热点事件的人,而观众又最期待了解事件进展,于是他(她)们为了满足观众对热点事件的关注,充当了毫无职业许可的 “一线记者” 角色。大量直播网红的聚集性追播行为,不仅对当事人正常生活造成了不良影响,甚至严重扰乱社会正常秩序。因为网络直播构建起新的消费生态,直播主体在消费、获利动机的支配下,呈现反传统、反主流的审美追求、生活观念、道德理念、价值取向、法律观念甚至政治意识;而广大网民作为受众也在匿名表达、法不责众、围观窥视、发泄情绪的心理作用下,接受乃至于参与构建直播内容,助推网络直播环境中反主流意识形态系统的发展[4]。在热点事件聚集性追播中,有的网红直播引发的讨论往往突破事件本身的是与非,而将事件当事人之间的矛盾上升到社会矛盾;有的甚至故意带偏热点事件中社会舆论的基本走向,激化社会矛盾。例如,在 “徽州宴事件” 中,聚集性追播行为已使得该事件由当事人之间的问题上升到 “富人” 与 “穷人” 之间的问题,甚至煽动人群歧视、地域歧视等。

三、强化直播网红聚集性追播行为法律规制的建议

(一)直播网红聚集性追播行为的法律规制存在的问题

1.法律规制体系不完善

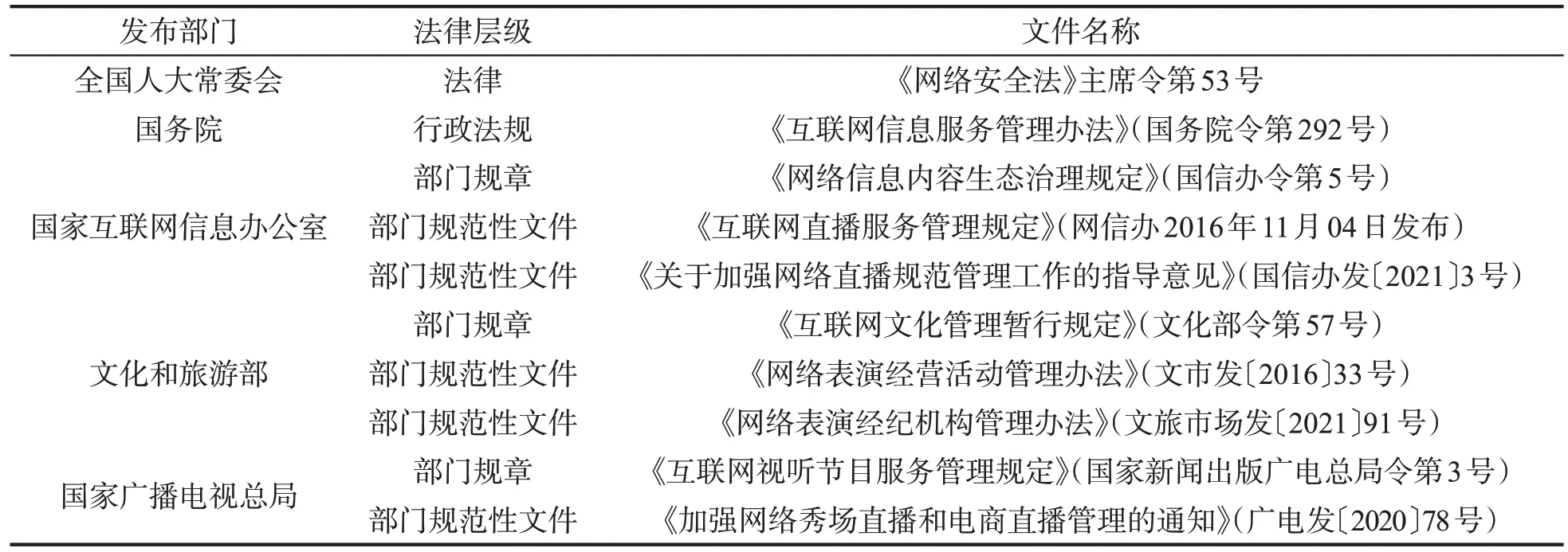

随着互联网技术的发展,网络直播等视听类自媒体新事物诞生。由于网络直播在发展过程中不断地分化成秀场直播、游戏直播以及 “泛娱乐” 移动直播等多种样态,具体涉及众多领域,包括歌舞表演、视频聊天、游戏直播、生活户外以及现在最热门的电商营销等,我国虽然已经针对网络直播领域的诸多问题出台了相应的规范性法律文件予以规制,但由表1所示的网络直播相关监管法律规范可知,所列规范多为部门规章或规范性文件,立法层次较低且内容分散,导致其作为执法依据时的权威性不足,容易造成对直播平台以及直播网红的威慑和惩戒力度较轻等问题,从而出现 “按下葫芦浮起瓢” 的规制 “怪圈” 。

表1 网络直播监管相关法律规范

2.行政监管执法有效性不足

除了上述法律制度层面的困境,相关监管执法部门的执法有效性不足也是一个重要短板,主要表现为:(1)监管执法部门职权分散。目前,我国对网络直播的监管职权分散于网信、广电、文化等部门:网信部门主要负责监管治理网络信息内容生态;文化部门主要负责监督管理全国互联网文化活动;广电部门主要针对互联网视音频节目服务等内容。直播网红对热点事件大范围的聚集性追播既涉及网络信息内容的生态治理,也涉及直播产出的互联网文化产品,需要多个部门共同监管执法,由于监管职权分散,职责分工不明确,容易出现 “多头监管” “踢皮球” 等现象[9]。(2)事后监管难以及时有效抑制网络直播乱象及其所带来的不良影响。依据现行网络直播领域的监管规范,面对直播网红的聚集性追播行为,只有其直播内容违反了相关的法律规范并危害了当事人权益或者严重扰乱社会秩序,监管部门才能采取措施,而此时不良影响业已显现。由于监管部门缺乏对网络直播领域的事前准入监管以及事中的跟踪监管,对事后监管的依赖导致监管执法效率难以提高,监管执法应有的效用也难以发挥。

3.行业自律监管乏力

目前, “政府监管+行业自律” 仍是我国针对行业问题治理的主要模式,但我国网络直播行业并未形成有效的自律监管规范和系统的自律监管体系,这在一定程度上影响了行政监管措施的有效落实,也导致对直播网红聚集追播行为的规制不足。我国网络直播行业是一种新兴的互联网经济业态,直播平台呈现 “井喷” 式发展态势①《2020 第三季度中国在线直播行业专题研究报告》数据显示,2020 年前三季度新增近2.5 万家与直播相关的企业,较去年同比增长565.32%,目前直播相关企业超过3.6万家。,直播网红的数量也随之不断增长②中国演出行业协会发布的《2020年中国网络表演(直播)行业发展报告》显示,截至2020年末,我国网络表演(直播)行业主播账号累计超1.3亿(根据23家平台汇总数据),其中日均新增主播超过4.3万人。。在此过程中,网络直播显现出极高的互动性,加上从业人员不特定与直播内容多样化,使得行政监管对直播网红的管控难度增加。若缺少行业自律组织的自律监管约束,行政监管措施难以有效落实到每一个直播平台和网红身上。目前网络直播行业自律监管尚存问题,亟待解决:(1)行业自律组织机构松散。由直播平台和用户群体自发组建的行业协会等自律组织数量有限,且并未形成统一的行业协会,对行业的影响力也较弱。(2)行业自律规范滞后。在实践中,虽然已经存在一些行业自律规范,但是大多数仍停留在制定之初的规范内容,未能及时更新,对直播主体的规制滞后问题逐渐凸显。(3)行业自律监管处罚乏力。网络直播行业自律组织成员存在违反行业自律规范行为并造成不良影响的,所受到的处罚仅为 “通报批评” “取消成员资格” 的处理,并不足以令其认真整改,而这样 “不痛不痒” 的处罚机制,加之缺乏严格的行业自律监管执行标准,难以对直播平台和直播网红形成实质性的监管效果。

(二)直播网红聚集性追播行为的法律规制建议

1.完善直播监管规范体系,构建严格准入规则

如上文所述,我国网络直播领域的监管规范存在体系不健全、层级较低且实际操作效果不理想等问题,对直播网红聚集性追播行为的规制不足。从网络直播行业自身来看,片面地追求商业利益最大化而忽视公共利益,出现了各种逐利乱象。因此,要对直播网红的聚集性追播行为进行有效规制,首先要通过顶层设计,完善相关法律规范。其中,重中之重是要着眼于构建完善的网络直播行业准入规则,从规则层面对直播平台以及直播网红的 “资质” 进行严格要求,建立针对劣迹主播和平台的 “黑名单” 制度。同时,从体系角度出发,直播监管规范应当涵盖互联网平台监管、网络直播内容审查、网络主播服务规范、网络观众行为引导等多层次、立体化的内容体系。特别要强化规制直播网红聚集性追播行为等典型失范行为的监管制度,严厉禁止肆意编造和传播虚假信息,恶意炒作带偏舆论方向,煽动网络暴力,进而影响社会公共秩序的各种直播乱象。

2.明确直播监管部门职责分工,优化监管策略

法律制度体系的规制效果需要通过科学有效的监管执法予以实现。政府对网络直播行业监管的有效性,主要有赖于各监管部门职责范围、分工体系的科学明确性。监管主体在治理网络直播问题的过程中要勇于探索刚柔并济的行政规制措施,针对网络直播过程中产生的具体问题,制定更加合理的监管策略和更为具体的监管措施[10]。一方面,针对需要在多部门合作监管的领域,明确各监管部门的职责分工,建立健全各部门间的沟通协作机制,促进多部门协同合作监管,破解 “九龙治水” 难题。在操作层面,可以由各个监管部门组成一支专门的联合监管队伍,负责网络直播领域各种综合性、复杂性问题的协同监督。另一方面,要优化监管策略,适当强化事前监管与事中监管的作用力。事前监管主要集中于对直播网红与平台的 “资质” 审核;尤其在热点事件的聚集性追播个案中,要特别关注直播网红与平台是否具有合法资质,避免某些黑名单 “网红” 或 “平台” 转移阵地,借势死灰复燃。

3.健全直播行业的自律监管机制

网络直播行业协会等自律组织作为网络直播从业者的自律监管主体,对加强网络直播行业的管理、改善互联网市场的治理起着重要的支撑作用,同时也能够促进政府、企业和市场之间的有效沟通。因此,需要发挥直播行业自律组织的自律监管作用,对直播网红的聚集性追播行为进行有效规制,以弥补行政监管的不足。首先,加快直播从业人员自律组织建设。搭建网络直播平台和用户群体等联合的自律组织,充分利用现有的行业协会或鼓励成立针对直播领域的新行业协会,积极推进直播从业人员的自律组织建设,不断促进行业组织结构优化,是充分发挥行业自律规制效用的首要任务。其次,形成良好的自律监管制度体系。自律组织可以结合《关于加强网络直播规范管理工作的指导意见》等相关行业的法律规范,量身定制相应的行业标准、行业公约以及行业规则等自律性规范,规范直播从业人员从入行到退出的每一个环节;以较高的行业标准对从业人员进行自律监管。最后,建立有效的行业自律监管处罚机制。自律组织在整治直播行业出现的违规问题时,需要建立针对性的责任制度和处罚机制,重点落实对直播网红涉热点事件直播内容的监督管理,若直播网红及其平台未按行业规范实施直播内容生产与审核行为,直播网红可能面临账户被封禁等处罚,而直播平台将承担审核失职的责任。

四、结 语

随着经济社会的发展,网络直播行业的形式和特点也有了新的转变,网络直播行业的不规范较为突出,该行业频频出现各种乱象,直播网红对热点事件的聚集性追播只是其中一种。为实现对直播网红聚集性追播行为的有效规制,必须尽快健全相关法律制度,同时注重发挥行政监管和自律监管的合力,从构建直播经济新发展格局、推动直播行业高质量发展、建设风清气正的互联网生态的战略高度出发,理顺监管体制机制,促进和保障我国互联网经济快速、持续、健康发展。