如何译诗成诗

——陈敬容译波德莱尔《忧郁病》的译文改动及启示

2022-11-17李文钢

李文钢

(河北科技师范学院 文法学院,河北 秦皇岛 066004)

1957 年7 月,《译文》杂志用三十多页的篇幅,刊发了法国“颓废派”诗人波德莱尔的纪念专辑,在新中国成立后十年间“重视苏联社会主义现实主义文学,重视欧洲现实主义和积极浪漫主义文学,特别是俄国批判现实主义文学,重视东欧被压迫民族的文学”[1]的翻译传统中,这期刊物的问世不能不说是一个奇迹,其功则首归时任《译文》杂志创作组组长的陈敬容。

一、难得的译介与出乎意料的修改

陈敬容20 世纪30 年代就开始阅读并翻译波德莱尔的诗,并陆续在上海的一些报刊上发表了部分译作,在引人瞩目的同时也招来了批评的声音,左翼理论家林焕平的《波德莱尔不宜赞美》[2]一文即是代表。面对着批评的压力,陈敬容仍然坚持着自己的美学判断,她撰文回应称:“在今日介绍波德莱尔的作品,也许于实际无甚裨益,但却不能因此便抹煞和否定他的一切。至少他的不满现状,反封建反传统的精神,还值得重视。至于他作品形式之严格,技巧之熟练,字汇丰富等,对于我国有些新诗完全蔑视形式和技巧,太过流于散文化,公式化,标语口号化的情形来说,也还不无好处。”[3]1956 年,陈敬容因翻译伏契克《绞刑架下的报告》一书风行一时,由最高人民法院检察署调入《译文》(后改为《世界文学》)杂志社任创作组组长。职务的便利和对波德莱尔的长期喜爱,使陈敬容冒着“引申下去,恶之花就被当成毒花、毒草甚至毒药了”[4]的风险,在波德莱尔逝世九十周年和《恶之花》初版一百周年之际,力促推出了这一期波德莱尔纪念专辑。

这一期的《译文》杂志,除了陈敬容在《恶之花》中选译的九首诗①这九首诗分别是《朦胧的黎明》《薄暮》《天鹅》《穷人之死》《秋》《仇敌》《不灭的火炬》《忧郁病》和《黄昏的和歌》,参见《译文》杂志1957年7月号。,还刊发了两篇为波德莱尔进行辩护的文章,分别是:沈宝基翻译的法国“进步作家代表”阿拉贡的评论《比冰和铁更刺人心肠的快乐——“恶之花”百年纪念》、何如翻译的苏联作家列维克的评论《波特莱尔和他的“恶之花”》,在插图中还配有“恶之花”初版里封面(波德莱尔亲自校订的校样)的影印图和法国美术家爱弥儿·德罗阿所做的波德莱尔画像,对于一本以“从文艺作品上更亲切地感受到苏联和人民民主国家的劳动人民在建设他们的美好生活”[5]为初衷的刊物来说,以如此大的篇幅介绍一位很可能被视为“毒草”的“资本主义国家”诗人,是十分难得的一件事。

作为这期刊物的重头戏,陈敬容的译诗在发表后的十几年间对中国诗坛产生了极大影响,主要是因为它们为正在成长的诗人提供了与诗坛流行风格迥异的营养。食指、北岛、多多、芒克、根子、林莽等诗人的写作都直接受惠于这一期《译文》杂志[6],北岛更直言不讳地说:“陈敬容是我所敬佩的九叶派诗人之一。她译的波德莱尔的九首诗散见于五〇、六〇年代的《世界文学》,被我们大海捞针般捜罗在一起,工工整整抄在本子上。那几首诗的翻译,对发端于六〇年代末的北京地下文坛的精神指导作用,怎么说都不过分。”[7]就这些译诗的接受效果来说,陈敬容本该十分满意。

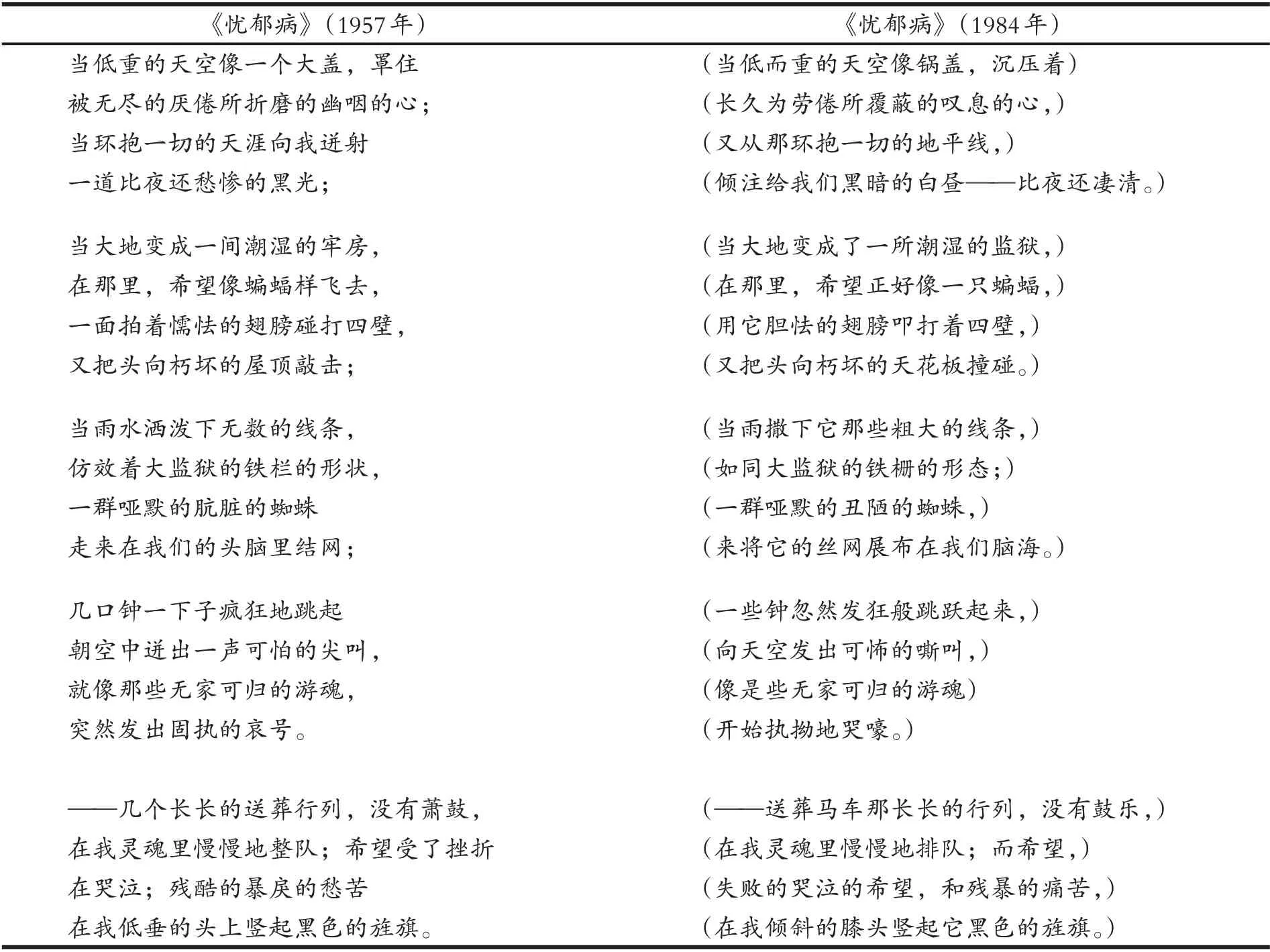

1979 年,当周煦良主编的《外国文学作品选》从中选出六首收入书中时,除了将“有如微风吹拂流泪的脸面”一句中的“有如”改为“犹如”外,译文基本上保持了1957 年时的样貌。然而,当陈敬容将这九首诗作收入1984 年出版的《图像与花朵》一书时,却对文字进行了大幅修改。其中改动最大的,便属《忧郁病》一诗。为了读者阅读的方便,笔者将这首诗的两个译文并列如下(表1)。前面是陈敬容在1957年7月的《译文》杂志上发表的译文,后面括号中进行对照的,则是在1984 年《图像与花朵》一书中呈现出来的样貌。

表1 陈译《忧郁病》1957年与1984年译文对照表

在这样的对比中,我们可以清晰地看到,在这首译诗发表27 年后,当陈敬容再次将它们发表时,几乎对每一行都进行了改动,而且改动的幅度很大。那么,同一首诗的译文,为什么会呈现出如此不同的面貌呢?其实,陈敬容对其译文的不断修改现象,不止在诗歌翻译中出现,在小说翻译中也很引人注目。如她早在1948 年已译出的《巴黎圣母院》一书,后来每次再版时,都会进行一定的修订。

她在1948 年6 月的《巴黎圣母院》中译本《校后小记》中写道:“现在我竟不揣冒昧,以有限的法文程度来试作全译,每章每段,每行每句,完全依据原文;吃力是当然的,不讨好也是当然的了。”[8]在1952 年3 月底的《〈巴黎圣母院〉1948 年译本再版序》中她写道:“人民文学出版社要再版这部书来纪念雨果诞生一百五十周年,我因而又能够有一次机会,把一些疑难的地方重新斟酌了。但是限于能力,我的译文仍然是幼稚而粗糙的,并且想必还有不少错误没有发现出来。诚恳地希望读者和翻译界同志予以批评和指正。”[9]78在1981 年夏的《〈巴黎圣母院〉1982 年译本序》中她写道:“这部小说,我在青年时期曾经试译过,译本于一九四八年由上海骆驼书店出版。二三十年后再读旧译本,自己觉得十分汗颜,并对自己当年那种初生牛犊的勇气感到惊异。一九七三年被动员退休后,便下决心将此书重新翻译,经过几次反复修改并承专家指教,才最后定稿。”[9]86从三篇序言中,我们既可以看到陈敬容一以贯之的认真态度,还可以看出她对译文的犹疑不定。而且,她在退休后开始的大规模重译,是一次极其认真的工作。

陈敬容一生命运坎坷,虽然翻译过多部经典著作,却并非科班出身,更没有出国留学过。引领她走入外语世界的,是她在四川省乐山县女子中学读书时遇到的英语教师曹葆华。1932年,年仅十五岁时,她便与将赴清华大学外语系读书的曹葆华一起出走,后在中途被其父拦回。1934年17岁时,正在成都中华女中读书的她不顾家人阻拦,再次动身独自前往北平投奔正在读研究生的曹葆华。她在北平陪伴曹葆华三年,却“因经济条件不允许,未能继续上学,在清华大学和北京大学旁听,并向一位法国女教师学习法语”,[10]“每周三个钟头,学了约一年”。[9]206这几乎是她一生中唯一的一段跟随老师学习法语的经历,1937 年七七事变后,她与曹葆华一起返回成都,便中断了向法国女教师的学习。1939年与曹葆华分手后,她对外语的学习更几乎是全靠自学,很多时候是边译边学。如此坎坷的外语学习经历,可能也在一定程度上影响了陈敬容对自己的译文的信心,这种不自信在上文述及的她对《巴黎圣母院》的反复修改中即可看出。

陈敬容对自己的译文的不自信,可能还与她未能及时接受到读者的正面积极反馈有关。上文曾谈及陈敬容的九首译诗对中国当代诗人的深刻影响,但遗憾的是,受其影响的诗人对陈敬容的感激之情多是在日后(主要是2000 年以后)的追忆中复述出来的,20 世纪80 年代初的陈敬容,很可能并不知道自己的译诗已经在食指、北岛、多多、芒克、根子、林莽等人的心中激起了浪花,甚至直接改变了他们的写作道路。正如树才曾经指出的那样:“一篇译文能否称得上‘一首译诗’,译者自己无法确知,因为译诗的意义还有待读者的接受和生成。正像诗人写一首诗的努力未必真能‘写成’一首诗,译者译一首诗的努力也未必真能‘译成’一首诗。可以说,‘译成’的成功率很小。”[11]在那个信息不畅,缺乏直接沟通反馈渠道的年代,陈敬容既不知道自己的九首译诗早已在远方找到了知音,因而也无法在孤独寂寞中确信,1957年的九首译诗其实已经在接受美学的维度上译“成”了。

二、前后两版译文的主要差异

对比波德莱尔这首诗的法语原文,或许我们可以更清晰地看到陈敬容前后两版译文的差异。在法语原文中,波德莱尔曾写过四首题为SPLEEN(忧思或烦闷之意——笔者注)的同题诗,陈敬容只是从中选译了最后一首,共20 行。陈敬容选译的部分如下:

SPLEEN

Quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle

Sur l’esprit gémissant en proie aux longs ennuis,

Et que de l’horizon embrassant tout le cercle

Il nous verse un jour noir plus triste que les nuits;

Quand la terre est changée en un cachot humide,

Où l’Espérance,comme une chauve-souris,S’en va battant les murs de son aile timide Et se cognant la tête à des plafonds pourris;

Quand la pluie étalant ses immenses traînées D’une vaste prison imite les barreaux,

Et qu’un peuple muet d’infâmes araignées

Vient tendre ses filets au fond de nos cerveaux,

Des cloches tout à coup sautent avec furie

Et lancent vers le ciel un affreux hurlement,Ainsi que des esprits errants et sans patrie

Qui se mettent à geindre opiniâtrement.

--Et de longs corbillards,sans tambours ni musique,

Défilent lentement dans mon âme;l’Espoir,Vaincu,pleure,et l’Angoisse atroce,despotique,

Sur mon crâne incliné plante son drapeau noir.[12]

同一部分内容,戴望舒译为《烦忧(二)》,郭宏安则译为《烦忧之四》,钱春绮译为《忧郁(当天空像盖子般沉重而低垂)》,对比原文和其他译者的译文,我们可以发现,陈敬容1957 年对这首诗的翻译有这样几个特点:

一是以意译为主,并在基本与原诗对应的前提下,加入了自己的改造。法语原诗是交叉押韵的“abab”格式,每节四行,每行12 个音节,十分精致整齐。而陈敬容的译文完全抛开了原文严格自律的音韵形式,在意思基本对等的前提下,用自由体的形式进行改译,而且还在一些细节上加入了自己的“改良”。最典型的莫过于首节:“当低重的天空像一个大盖,罩住/被无尽的厌倦所折磨的幽咽的心/当环抱一切的天涯向我迸射/一道比夜还愁惨的黑光”。对照法语原文会发现,Quand(中文意为:当……时)一词只在第一行出现过,第三行的“当……”句式无疑是陈敬容自作主张加进去的。如果严格按照直译标准,这样的添加是不可取的,但从实际的效果来看,这样的添加却又为这一节诗增辉不少。第一行的“当”与“第三行的“当”互相呼应,回环往复,形成了一种复调式的双层渲染效果,更容易把读者带入愁惨幽咽的氛围中去。或许正是这样一个创造性的翻译转化,启示着食指①食指曾回忆说:“对我影响最大的是中国女诗人陈敬容译的波德莱尔《恶之花》中的诗句:我的青春只是一场阴暗的暴风雨/星星点点透过来明朗朗的太阳。其意象让人怎么也挥之不去,这可能就是真正的诗了。”(见食指:《青年时代对我影响最大的外国诗人——记马雅柯夫斯基、洛尔迦、波德莱尔》,载余中先选编:《寻找另一种声音——我读外国文学》,外国文学出版社,2003 年版,第243-244 页)他所提及的这句诗,正是出自《译文》杂志1957 年7 月号上陈敬容翻译波德莱尔的诗歌《仇敌》。写下了当代诗歌中的名篇《相信未来》:“当蜘蛛网无情地查封了我的炉台/当灰烬的余烟叹息着贫困的悲哀/我依然固执地铺平失望的灰烬/用美丽的雪花写下:相信未来”。

而这种回环往复的句式,在陈敬容早前的诗歌写作中,其实已经时常出现了:“假若感情是一条鞭子/生活是一阵雷/假若整个世界只是/可以任你信足一踢的皮球//那末当鸱枭狞笑的午夜/跳起地狱的探戈舞吧/它将会带给你/一个比夜更黑的白昼”(《地狱的探戈舞》);“我常常停步于/偶然行过的一片风/我往往迷失于/偶然飘来的一声钟/无云的蓝空/也引起我的怅望/我啜饮同样的碧意/从一株草或是一棵松”(《划分》);“没有一株草/敢自夸孤独/没有一个单音/会成语言//手臂和手臂/在夜里接连/一双双眼睛/望着明天”(《群像》);“给你我生命树上/最红的花,最绿的叶,/给你那经过阳光和风雨的/最丰硕的果子。//给你我呼吸里的酒意,/给你我梦寐中的蜜语,/我是一本用奇怪文字写成的书/而你将从它读到你自己”(《献属》);“偶然也有一颗流星/划过了夜空/偶然也有一缕芳香/隐隐地飘送//渡河者背负着/每片阴影的黑暗和沉重/背负着命运的巨轮/和巨轮下面的泥沙/渡啊,渡啊/向黎明的彼岸”(《渡河者——读约翰·克利斯多夫》);“每分钟里,不测的灾祸守候着,/凄风苦雨,不断地将生命摇落,/每一道光的背后有阴影蜿蜒,/哦,你啊,白昼也不要安心睡眠”(《圣者》)……这一句式在她的诗歌中的反复出现,证明了她对这种语言构造的迷恋。对照1957 年《忧郁病》一诗的译文,我们可以发现,她在其中摆脱法语原文的句法所进行的改造,并非灵感乍现的空穴来风,而是不自觉地使其靠拢向了自己的诗歌美学标准。因而,这首诗虽是译诗,却也是她心目中的理想的诗的投影,是一个诗人对另一个诗人的吸收和转化,她按照自己的理解将译文修缮成了符合自己审美习惯的模样。她在多处摆脱原诗对这首诗进行的“改良”,完全是凭借一个诗人的自觉意识完成的。

二是使用自然贴切的口语,更贴近当代中国人的日常语言习惯。这首译诗中采用的语言都是极为生活化的口语,比如用“牢房”而不用“监狱”,用“罩住”而不用“沉压着”。这样的选择,让译文读起来更显流畅,意象也就更容易为读者所接受。这种语意浅近、形象性强、易于上口的语言特点,也是最容易为人们朗诵传播的。或许正是因为这样的语言风格,张枣才将陈敬容称为“革命语体的始作俑者之一”①张枣注意到:“朦胧诗那一代中有一些人认为陈敬容翻译波德莱尔翻译得很好,但我很少听诗人赞美梁宗岱的译本,梁宗岱曾经说要在法语诗歌中恢复宋词的感觉,但那种译法不一定直接刺激了诗人。实际上陈敬容的翻译中有很多错误,而且她也是革命语体的始作俑者之一,用革命语体翻译过来的诗歌都非常具有可朗读性,北岛他们的诗歌就是朗读性非常强。”见欧阳江河、赵振江、张枣《诗歌与翻译:共同致力汉语探索》,载《新京报》,2006年3月30日。。这个判断,一方面针对的是陈敬容译文的文体风格,与当时人们传诵最广的革命诗歌具有很强的相似性,另一方面也恰如其分地指出了陈敬容的译文在当时所产生的深远影响。

而这样的语言风格,与陈敬容之前的诗歌写作那种清明流畅、形象蕴藉的语言特色也颇为相似。可以说,翻译此诗时的陈敬容,虽然在诗歌创作方面已经停笔多年,但她之前积累的丰富写作经验无疑对她的翻译产生了极大影响。作为诗人的陈敬容所培养出来的语言敏感,同样在翻译的过程中帮助她完成了这首译诗的创作。她一以贯之的刚柔相济、优雅明澈的写诗个性,也在这首译诗中得到了呈现。她把自己在写诗的过程中积聚起来的语言能量完全灌注在这首译诗中,终于依靠这一个诗人的敏感而敲定了自己的译文,达到了译诗成“诗”的效果。

相对照而言,陈敬容在1984 年出版的《图像与花朵》一书中对这首译诗的改动,则呈现了这样两个特点:

一是与原文的文义对应更严谨。最明显的一处改动是,首节第三行的“当”句式被去掉了,由“当环抱一切的天涯向我迸射”改为了“又从那环抱一切的地平线”,除句式与原文更接近以外,“地平线”一词也比“天涯”一词更符合horizon的原义。类似这样的改动还有多处:

有的是删去了原文中没有的词义,如:原文第二节中第二行“Où(在……地方)l'Espérance(希望),comme(好像)une chauve-souris(蝙蝠)”一句,陈敬容在1957 年曾将其译为“在那里,希望像蝙蝠样飞去”,对照原文我们可以发现,“飞去”这个动作在原文中并没有出现,而1984 年则改译为了“在那里,希望正好像一只蝙蝠”,“飞去”这个动作被删去之后,与原文的对应也就更准确了。

有的是添加上了原文中本来包含的词义,如:原文末节首行的“sans(既没有)tambours(鼓,鼓声)ni(也没有)musique(音乐)”一句,本来是既没有鼓声也没有音乐之意,在1957年的版本中,则将其译为了“没有萧鼓”,而在1984年的版本中,陈敬容将其改译为了“没有鼓乐”,虽然是以失去了与末节第三行结尾“痛苦”一词的尾韵对应为代价,但毕竟是将“音乐”一词译了过来,与原文的意思更相符了些。

还有调整了词汇的语序以与原文对应,如:原文末节第二行中,Espoir(希望)一词本来出现在句末,Vaincu(战败的)、pleure(哭泣)之意随即转行到了下一行。在1957 年的版本中,陈敬容将本属于下一行的挫折之意提升到上一行希望一词的后面,将其译为:希望受了挫折/在哭泣,而在1984 年的版本中,则明显对应着原文的语序,将其译为了:而希望/失败的哭泣的希望,保留了原文明显截断语意的跨行手法。

卞之琳1956 年在翻译《哈姆莱特》时提出了“等行翻译”的原则:“译文在诗体部分一律与原文行数相等,基本上与原文一行对一行安排,保持原文跨行与中间大顿的效果……因为原文处处行随意转,译文也只有尽可能亦步亦趋,不但从内容上而且在形式上尽可能传出原来的意味。”[13]在少女时代便将卞之琳当作“日夜揣摩的标本”[14]的陈敬容,对这一原则在1984 年的修改稿中进行了更好的贯彻,“不但从内容上而且在形式上尽可能传出原来的意味”,可能也正是她进行这样的修改的初衷。

二是译文更生涩。如:第一行的“低重”变为了“低而重”,“罩住”变为了“沉压着”,第二行的“折磨”变为了“覆蔽”,第四行的“愁惨”变为了“凄清”,第七行的“碰打”变为了“叩打”,第八行的“屋顶”变为了“天花板”,第十一行“肮脏的”变为了“丑陋的”,第十二行“走来在我们的头脑里结网”变为了“来将它的丝网展布在我们脑海”,第十四行“可怕的尖叫”变为了“可怖的嘶叫”……上述种种,都是减弱了口语的语气,而加浓了书面语的味道。由此带来的后果,是读者在阅读时必然将会遇到更大的阻塞,而绝不如1957 年译文那般顺畅。为什么要进行这样的改动,陈敬容并没有多加说明,但《图像与花朵》一书中的一条注释,或许可以为我们提供一个理解的角度。

在翻译里尔克的《豹》时,陈敬容曾在附注中这样写道:“有人想当然将植物园译成了‘动物园’,那是不符合原作的。”[15]101她的这条附注貌似平淡无奇,其实暗有所指。后来,冯至还对号入座专门为此做了解释,他说:“我翻译过里尔克的名诗《豹》,诗的副题用法语写明:‘在巴黎植物园’。后来《豹》正式收入《外国现代派作品选》,可能是责任编辑过于‘认真’,他想,豹怎么能豢养在植物园呢,于是改为‘动物园’。从此以讹传讹,有人选用这首译诗,都写成‘在巴黎动物园’。……陈敬容……虽未指名道姓,我却感到蒙受不白之冤了。”[16]由此可见,即便是面对着冯至这样的名家,陈敬容仍有绝对地追求“符合原作”的勇气。力求“符合原作”作为陈敬容的自我要求,也可能是主导了她此次译文改动的隐秘动机。

三、陈敬容译文改动的启示

无论是在句式、文意上,还是在语词风格上,陈敬容都将修改后的译文努力向原作靠拢,以求最大限度地“符合原作”。正如戈蒂耶在《回忆波德莱尔》一文中所说:“他(波德莱尔——笔者注)认为,诗除了它本身之外,没有其他的目的;除了激起读者去感受至高无上的美(从“美”这一术语的绝对意义来说)之外,没有其他需要它去完成的使命。在这种美的感受之上,他还喜欢添加某种意外、惊讶和纳罕的效果。他竭力不让诗歌过于现实地模仿日常流利的谈吐和一般的激情以及太流利的事实。就像雕塑并不是自然的直接翻版一样,他也希望,每一客体在进入艺术领域之前,都必须加以变形,使其适应于他的表现媒介(语言、色彩、声音等等),并且使其理想化和超脱琐碎的现实”。[17]24-25波德莱尔更喜欢化过妆的女人,喜欢在自然上面添加人为的雕饰,其实这也是《恶之花》的总体风格。译者钱春绮也注意到了波德莱尔的这一特点,他在翻译波德莱尔《为钱而干的诗神》中“我内心的诗神,你,喜爱宫殿者”一句时,便曾为其做注说:“波德莱尔认为诗歌的特性乃是喜爱一切豪华的形式。”[18]

或许正是为了更加贴近波德莱尔原作雕饰、精致的风格,在汉语中创造一种不同于正常语言维度之外的另一种维度,陈敬容在1984 年的译文修改稿中刻意与日常用语保持了距离。然而,正如本雅明在《译作者的任务》中所阐明的:“对个别词句的忠实翻译几乎从来不能将该词句在原作中的本义复制出来。因为诗意的韵味并不局限于意义,而是来自由精心挑选的词语所传达和表现的内涵”[19]90。当陈敬容无论在形式对应还是词语风格上都力求“符合原作”的时候,却忽视了“译作者的任务是在译作的语言里创造出原作的回声”[19]88,这“回声”应该是由原作衍生而来的另一个声音,是在现代汉语的语境中再创造一首与之对应的诗,而绝不可能在一种文化和语境完全不同的语言里复制出原作的原声。

当陈敬容将“当雨水洒泼下无数的线条”修改为“当雨撒下它那些粗大的线条”时,虽然准确译出了原句中间的ses(它的)一词,却也使得汉语中原本流畅的诗句变得怪异起来。“当/雨水/洒泼下/无数的/线条”一句,12332 的音组节奏奇偶相间错落有致,而“当/雨/撒下/它/那些/粗大的/线条”一句,1121232 的音组节奏则稍嫌琐碎拗口,在语音节奏的美感上显然略逊一筹。而她在文意上用“粗大的线条”来形容雨水,也显得与常识相悖,实际效果是不尽人意的,恐怕也难以获得汉语读者的认同。

人们对好诗的追求永无止境,对好的译诗的锻造更应精益求精。陈敬容对《忧郁病》一诗的重译体现了她作为一个译者对自己的严格要求,就“符合原作”这一追求来说,本也是无可厚非的。因为,只有“符合原作”,才能忠实于其在原文中的特色,并用这采自异域的风情刺激现代汉语诗歌的更新。但无论是“等行翻译”的形式对等还是词语风格对原作的呼应,都还应考虑如何在现代汉语的文化语境中进行适当的转化,如果只是机械地对应,而没有适应新的语境的创造性生成,反而会扭曲了原文在其原生语境中的光芒,令其在现代汉语中的“回声”黯然失色。一个优秀的翻译家,不同寻常之处或许即在于如何既尊重原文在其原生语境中的效果,又充分考虑译文在新的语境中的创造性生成,并在这两者之间取得最佳的平衡。在这一过程中,译者作为一个诗人的才华,将会起到关键性的作用。

如果说陈敬容1957 年的译文还更多的是“为了使读者认识这位法国大诗人”[4],所以难免较多顾及外界的接受。1984年的译文则少了外在的目的,仅仅是在友人彭燕郊的鼓励下“将自己多年的译诗编为一集”[15]1,因而,也便更多了一些对自己的要求。但令人感到遗憾的是,若单以“符合原文”的角度来衡量,1984 年的译文,在确实纠正了数处不太“准确”之处的同时,却又增添了新的不确定因素。如:全诗首行的couvercle一词,本意为“盖子、机盖”,而没有陈敬容所改译的“锅盖”之意。全诗最后一行的crâne 一词,本义为:“颅,颅骨;头,头顶”,而在1984 年的译文中,陈敬容却将这个词翻译为了“膝头”。另外,1957 年的《译文》杂志和1984年的《图像与花朵》一书同时收录的《不灭的火炬》一诗,其实是1854 年2 月7 日波德莱尔致萨巴蒂埃夫人的一封情书中的附诗,火炬的意象则是波德莱尔对萨巴蒂埃夫人“目光如炬”的眼睛的赞颂[17]145-146,而从陈敬容的译文首句“它们在我面前行进,这些充满光辉的眼睛”即可看出,她是将这首诗中的火炬比喻为了眼睛,完全颠倒了原诗中的立意,属于误译无疑。这些误译的存在,更客观地说明了翻译工作的艰难。翻译作为一种遗憾的艺术,恰恰因为这些遗憾的存在,更能激发起我们对它的珍视和热情。

译诗成诗,既要重视“译”,也不应该忘记,我们最终要的是“诗”。如同庞德将唐诗译为英文,虽然充满了误译,却点燃了意象主义运动的导火索,陈敬容1957 年的译文,尽管在词法、句法和语法上,看上去译得不那么贴近原文,但是它在汉语里面形象生动,而且融入了译者作为一个诗人的才华,和波德莱尔作为一个诗人的灵魂,有了奇迹般的相遇。在1957 年的历史条件下,她的译文在内容上满足了读者对于异域诗风的好奇,在形式上又适应了中国语境下读者的阅读和欣赏的习惯,因而产生了很大的影响,成为了众多诗人争相摹写的范本。那时的陈敬容,已经凭借她作为一个诗人的语言敏感抵达了“译诗成诗”的目标。而1984 年的改译,却将努力大多消耗在了词语或者说是语言的“译”的层面上,恰恰没有在诗性精神上得到更高的升华。诗歌翻译,需要聚焦于“诗”,它依赖于对原文词语的准确理解但又不是词语的简单对等,而是取决于词语的整个构成,取决于附着在词语里面的诗性的精神气息。如陈敬容在《浅尝甘苦话译事》一文中所说:“我们既然是用我国语言文字去译外国文学作品,又怎能不充分考虑和有效地运用我国语文在节奏、韵律等方面的特色呢。”[20]如何在“符合原作”的异域风格的基础上,充分考虑现代汉语的节奏、韵律特色,让译文在现代汉语的语境下成长为独立的生命,而不仅仅是原作亦步亦趋的准确附庸,是陈敬容1984年对译文的修改给我们的重要启示。至于陈敬容究竟为什么要在1984 年进行如此大幅度的改动,恐怕已经成为一个谜。除了向陈敬容不倦求索的精神表达敬意,我们所能做的,只有猜测而已。

陈敬容译的波德莱尔,是陈敬容化了的波德莱尔,相较于郭宏安的平实、钱春绮的华美,她的译文形成了自己独特的语言标识和精神气息,因而数量虽然不多,却足以自成一家。近年来,又有数种波德莱尔的译诗集问世,也同样难言是对陈敬容的超越。然而,陈敬容1957 年的译文,仍是一种“归化”式的翻译,那个来自远方的“异化”的波德莱尔,作为现代诗的开启者,究竟能在现代汉语中激发出什么样的回声,仍是一个敞开的未知数。