海派·广味·港产:看《七十二家房客》的改写、转译与流变①

2022-11-16黄望莉上海戏剧学院电影学院上海201112

黄望莉(上海戏剧学院 电影学院,上海 201112)

胡玉清(上海大学 上海电影学院,上海 200444)

《七十二家房客》作为一个诞生于20世纪40年代的喜剧作品,跨域了戏剧与电影这两种媒介形式,其创作始发于上海,成熟于大陆“十七年”时期,流转于沪、港、穗三地,经过半个世纪、几度诠释,沪地风情与海派气韵被有意识地加工转译成不同都市中的现代性呈现,最终构成了一个市民喜剧作品谱系。通过对三地多重文本的考察,可以清晰地发现,在不同时期、不同创作者的改写(re-make)中,“住房”的叙事母题、底层市民的群像描摹、“主楼”的空间呈现等因素不断地被改写,而成为一种叙事“模因”,不同媒介的叙事策略、多地文化的影像呈现、不同时代的伦理表述等,都对这一模因的继承和异变造成了巨大影响,使得它的文化指涉变得越发丰富,“地方色彩、时代气息、生活实感、喜剧特色”②参见王为一写于1963年3月1日的《电影〈七十二家房客〉导演阐述》中的记述。不断得到纪录和彰显。

一、海派:《七十二家房客》的滑稽演化和影像初成

20世纪30年代起,大量难民因战事涌入上海租界,地狭人稠促使住房和物资都成为了百姓的生存难题。一幢房子出租给几十家房客,房间内再搭阁楼,被切割得更为狭小,公用的天井、客堂、灶披间、晒台等都被搭成房间,拉块布帘就算是隔开了,房客们还被索要高额的租金,这便是当时上海畸形的“鸽子笼”。不仅仅是居住空间供不应求,即使有了“一席之地”,也免不了要遭受房东、二房东、掮客的盘剥。所居之处,根本算不上是间完整意义上的屋舍。因此,“房荒”及房东与房客之间纠纷话题在艺术作品中就开始屡屡被涉及。最早的揭露和批判见于江笑笑和鲍乐乐1933年表演的滑稽说唱《闸北逃难》的独角戏文本,“采用的说唱形式是叙述者和表演者之间角色‘跳进跳出’及时互换的表演手法”[1]。它从“一·二八”事件爆发开始唱起,关注的是从江浙两省逃难到上海租界的一大批底层民众的苦难经历,及其集体面临的居无定所的困境。借狭小空间和恶劣环境反映了近代上海在急遽都市化的社会生活中,人与人之间的冲突与关联。当时作品中的人物形象还比较模糊,滑稽之下没有突出的个性化表演。刘春山的《二房东》、陆希希和陆奇奇的《上海景》等滑稽唱词中也对这一题材有所反映。后来滑稽大家朱翔飞编创了最早名为《七十二家房客》的独角戏小段,类似短笑话的形式在游乐场等处演出。之后,姚幕双和周柏春又在其作品基础上,将这出只有两三件小事构成的小段进行了更为精细化的加工,先发展成了可在电台播讲几小时的长段子。1945年抗日战争胜利后,市民的生活并未得到改善,姚、周二人又根据当时的生活情况,对情节和人物进行了填充和丰富,增强了原戏的艺术表现力,但“段子的内容虽有针砭时弊,讽刺二房东,表达下层市民不满现实的一面,也掺入了某些嘲笑劳动人民,甚至还带有恐怖、黄色成分的另一面”[2]。中华人民共和国成立后,他们再次对这一作品进行了整理,删去其中黄色的部分,剔除庸俗笑料,压缩成了一个时常约40分钟的段子,改编后仍命名为《七十二家房客》。

1950年的夏天,合作滑稽剧团应中国五彩电影实验工厂之邀,参与拍摄了脱胎于独角戏的初版市民喜剧电影《七十二家房客》(黑白片,笔者未见得影片真容,但当年的戏单、电影说明书及影人回忆录皆为存证,影片于1950年12月上旬上映,见图1)。当时独角戏版本颇受市民欢迎,中国五彩电影实验工厂的创办者颜鹤鸣想着将它拍成电影定然能够卖座。影片由沈默(蓝流)编剧、郑小秋导演,并借着《活菩萨》的人气邀请合作滑稽剧团红极一时的七块头牌担任主演——程笑飞饰演房客小常州大开无线电,“活见鬼”吓坏俞祥明饰演的资本家孙老头,孙老头和沈一乐饰演的纨绔子弟小孙同时追求舞女莉莉,杨华生饰警察小山东调查户口,张樵侬饰演老浦东走投无路,谢兰玉饰演女工桂兰遭特务逼害,张一亭饰演老张仗义解围,众房客围攻笑嘻嘻饰演的铁臂膀阿三,另外小刘春山饰小阿飞小沈,绿杨友情出演饰二房东太太(相关信息来自当时的广告、电影说明书及演员表,见下文图2、图3)。电影糅合进了几个知名的独角戏段落,如《开无线电》《调查户口》《西洋镜》等,虽在剧情连接上显露出了些许不自然,但呈现的依旧是近代上海特有的城市空间与文化形态。又因在中华人民共和国成立之初,片中特别设置反动派和房客间斗智斗勇的情节,本事中明确以“中华人民共和国成立后,物价平定,七十二家房客安居乐业,大家走向生产,友爱团结,秩序井然矣”①参见《七十二家房客》(1950年版)本事。作结。

图1.餐饮娱乐 《亦报》 1950年12月8日 (0004版)

图2.《七十二家房客》(1950年版)电影说明书

图3.《七十二家房客》(1950年版)电影说明书

而后到了1958年,上海大公滑稽剧团为响应“大搞现代戏创作”的号召,推出了大型四幕滑稽戏《七十二家房客》,为大多人所熟知。它借助舞台艺术手段,采用了“自食其果”的滑稽套子,以上海某幢石库门内房东和众房客的矛盾冲突为主要的剧情结构,讲述了二房东与其姘夫、洗衣作坊小宁波、“小热昏”杜福林、卖香烟的杨老头、舞女韩师母、大饼摊的老山东、苏州老裁缝、伪警察三六九、金医生等人物之间压迫与反抗、剥削与斗争。真实地反映了近代上海城市“三界四国”的市政管理格局和经济格局,以及移民泛滥的社会格局,利用几个经典的独角戏段子,如《调查户口》《拔牙》《太阳伞》等,重新铺排了大戏的剧情结构。这次改编的滑稽戏的另一大特点是满台是各地的方言和小调。上海话、宁波话、苏北话为主要语言,并穿插了常熟、无锡等地方言,江浙各地的人互为芳邻,这几处的用语彼此间大都能听懂,但除此,戏中还掺有带山东腔的上海话和一两句不咸不淡的广东话,台上台下由于方言混杂创造的误会有效增添了笑料,语言效果十分显著。首演后,该戏成为大公滑稽剧团一出广受欢迎的经典戏目,不断受到多方鼓励与支持,观众连呼“不可多得”“不可不看”。1959年该戏为参加上海的戏曲会演又进行了几次修改。会演结束后,也一直在边演边改,不断丰富。1961年春,文化部副部长周扬看了演出后大加赞许,要求出版剧本。数月后的一次文艺界大会上,上海市委宣传部部长陈其五表示:“可以毫无愧色地说,《七十二家房客》代表了滑稽戏的真正水平。”[3]

需要指出的是,《七十二家房客》的电影版本和随后改编的滑稽戏的版本出现了很多不同之处,可以说,这一故事作为一种“原型”随着时代意志的改变而调整故事套路。1950年拍摄的电影版本带有鲜明的政治标签。其一,片中的“七十二家房客”多受到反动特务的迫害,本是流氓的铁臂膀阿三做了反动特务,纱厂女工桂兰是工人运动的主脑,在被他追捕的途中,获得了工人老张和房客们的帮助。故事借此强调“反特”斗争,契合当时社会经历过的工人运动。其二,在抗美援朝的时代背景之下,片中安排有“美国兵横行上海为非作歹,国民党政府视若无睹……美国兵白乘三轮车反将三轮车工人殴辱”①参见《七十二家房客》(1950版)电影说明书。等桥段。1951年5月,政务院出台《关于戏曲改革工作的指示》,戏剧界称“五五指示”,艺术家们纷纷热切响应“戏改”政策,强调“人民在革命斗争与生产劳动中的英雄主义”[4]。此后,1958年上海大公滑稽剧团打造了《七十二家房客》这出看家之作,称得上是一部经典。作为舞台艺术,比8年前的电影更强调表演的艺术,追求夸张的动作、劲爆的噱头、强烈的滑稽效果。为突出反映旧社会的阶级矛盾,“杨张笑沈”修改了剧情,编入了“金医生为伪警察三六九拔牙”“二房东乘机偷衣料”“小皮匠敲穿地板洞”“楼上楼下吵架”“三六九深夜调查户口受到小贩杜福林嘲弄”等情节。这些情节有的原先在独角戏传统段子中就出现过,他们加以利用并赋予新意,有的则是根据生活积累,全新创作而成加入剧本。独角戏中的二房东面对房客间的纠纷,劝架又自讨苦吃的情节,在滑稽戏中改为二房东主动迫害房客,促使房客们团结起来反迫害。如此,情感上,增强了观众对房客们的同情,剧作上,构成了戏剧冲突与矛盾。同时,滑稽戏中增添了几位新角色——二房东的姘夫流氓炳根和伪警察三六九。这使得二房东、流氓、伪警察三位反面人物巧妙的构成了三位一体的反动势力,三股恶势力相互勾结、相互利用,更显滑稽丑态。情节更复杂,矛盾也更尖锐,凸显出剧本揭露和批判荒唐社会和丑恶人面的目的。但即使是写市民伦常,即使是滑稽戏目,即使是将表述的场景定位于1949年以前,只要是在“十七年”文艺创作的范畴内,就免不了要契合“大一统式的审美主潮”[5],受到主流话语与时代精神的限制。为贴合20世纪60年代前后积极昂扬的革命基调,剧本中塞进了新人物,一个是富有进步意义的工农兵,一个是在房客中领导众人进行反迫害、反剥削、反敲诈斗争的失业工人。无奈这些正剧性的角色未能够轻易贴合滑稽笑闹的喜剧性情节,演出效果不佳。关于这一点,杨华生也曾在回忆录中反思道:“也许是我们根本没有这样的生活经历,塑造不出我们所不熟悉的人物,所以这个人物像临时贴上去似的,演员也演得‘吃不消’。”[6]

“文革”结束后,“双百”方针得以恢复,这一时期,政治对文艺的把控逐渐松动,文艺创作日渐适应文化市场的繁荣,开始强调人文关怀。1979年5月,上海人民滑稽剧团重新排演经典剧目《七十二家房客》(剧团成员由原大公滑稽剧团原班人马为主,其中沈一乐故世缺席)。纵向来看,中华人民共和国成立以前的版本皆是以叙说和表演为主的独角戏作品,是舞台艺术对社会生活的摹仿,具有较强表演性与互动性,但在市民形象和城市肌理的开掘上,没能较好地展现出社会风情和时代语境。而中华人民共和国成立后,初版电影尤其是经典滑稽戏版本,成功“定型”了几组经典的人物原型——包租婆与众房客,老裁缝和小皮匠,流氓与警察等,无一不是典型的小市民形象。作品呈现出了计算着家家户户柴米油盐、依赖着街坊邻里扶持度日的城市体验,以及面对黑暗势力或统治阶级,以“压迫与反压迫、剥削与反剥削、敲诈与反敲诈”为主题的社会底层的永恒抗争。这些随着中国经济发展和社会迁延,逐渐向其他发展中的城市移植,衍变成一种具有象征意义的符号延伸到剧场之外,存在于市民观众们现代性的城市想象与集体记忆之中,以至于可灵活地随语境迁移而变更。

二、广味:新地域文化“转译”和焕新

上海的滑稽戏被拿到外省去演出时,因语言(方言)的隔阂,若不加变动,喜剧效果会大打折扣。因此,武汉、天津和广州各地移植这出滑稽戏时都会改换和利用本省方言。1962年上海文艺出版社出版了滑稽戏《七十二家房客》剧本单行本。1963年,该戏一口气演出了200多场,大有欲罢不能之势。广东省话剧团演出该剧时,利用东莞、开平和客家等地的方言制造笑料。[7]153同年,珠江电影厂和香港鸿图影业公司联合摄制了粤语黑白同名喜剧片,王为一导演,并与黄谷柳一同任编剧。影片背景依然设定在中华人民共和国成立前,但故事发生地从上海迁至广州西关。该戏公映时的广告语上写道:“华南情调,广州风味”,其内容和风格发生了一次地域上的转向,“从对旧社会的现象作简单反映与批判转向意图实现同反动腐朽的统治阶级作抗争的意识形态输出”[8]。

王为一作为一位广东导演,实际是一个出生于上海的苏州人,曾在上海学习工作,又曾在香港避难和拍片,后定居于广州,是南派电影的代表。珠江电影制片厂是1951年8月王为一奉调广州后领导筹建而成的,由其任厂长,一年后停办,直至1958年得以重建。王为一自上影厂调回广州做导演,后兼任艺委会主任。王为一有拍摄粤语电影的经验,他1949年在香港之时,就曾跟随蔡楚生参与拍摄《珠江泪》(1950)。作为《七十二家房客》的编导,他曾细致回忆:(在等拍《南海潮》的下集的过程中)香港的廖一原来了,他拍了许多部潮剧,主要是给海外华侨看。潮剧拍完了,已经没什么可选的了,便想拍故事片,问我有没有材料。我说上海大公剧团在这里演出滑稽戏《七十二家房客》,是讲上海话,讲旧社会的。他说可以想法子拍粤语的,我认为如果拍粤语,演员就不能用上海人,而且上海滑稽戏要拍电影,里面有很多夸张的动作。在电影上是不行的,得重新改过去符合电影的要求。[9]大公剧团当时将这部戏作为看家戏,不同意王为一等人改编。但从政策上来看,在1963年这个时间点,将沪版滑稽戏作品改编为电影,实际是应香港地下党要求为侨胞拍摄,“主题思想能适应海外的政治环境”[10],即有意配合国家的对外统战工作。1963年,电影的发展正处于强调“人民电影”,将电影作为“整个革命机器的一个组成部分”,“成了一种‘团结人民、教育人民、打击敌人、消灭敌人’的有力的武器”[11]。对旧时代故事的描述,既要明确揭露社会之黑暗,又要强调阶级之间、敌我之间的抗争。这不仅是一次艺术创作,也是一项历史任务,是如何既可以通过国内审查,又避免对海外侨胞直白的意识形态输出而进行的协谈。因而,经由侨委出面协商、中央电影局出面干涉,该剧最终拍成了粤语片,由文觉非和谭玉真两位粤剧名伶拍档主演。

影片虽脱胎于舞台剧,但在保持故事主线基本不变的前提下,对原作叙事文本的各叙事要素进行了改编,用新的叙事话语,建构出了新的电影文本。首先,最明显的是,相对滑稽戏中大量存在的夸张的肢体动作或表情,影片的表演更为收敛或者说朴素。滑稽戏允许高度的、脱离生活的夸张,容许一些荒唐怪诞,而喜剧电影需要更贴近生活情状的真实,导演改借蒙太奇之下的场景转换和景别控制来增强喜剧效果,强调流畅完整的叙事的同时,“追求那种‘寓狂于谐’和‘出乎意料,却在情理之中’的笑料”[12]。其二,在语言上,若过于复杂则不利于广泛发行,因此该片只采用一种语言,即广州话。广州话并非简单对沪语为主的滑稽戏台词的直译,而是针对粤语的使用与传播特点,通过增删、替换,借由最能体现广东城市生活文化的粤语语汇表述给市民观众。如上海语汇中的“韩师母”“小皮匠”和“小宁波”被改成“师奶”“发仔”和“昌记”。其三,相对舞台版,影片文本内容上增删幅度较大。全片的贯穿动作依然是反逼迁与反迫害,观众所见的依然是1949年以前城市小市民阶层的生活截面,依然有旧社会流氓、二房东和警察,有阶级勾结和残酷剥削,有小市民为搏一席之地栖身的机智斗争。但王为一自己在导演阐述中写明了影片的特色是“正剧的冲突,正剧的结构,喜剧的处理”,影片删除了舞台剧中“调查户口”“救火会敲诈”“冤枉韩师母”“拔牙”等琐细的滑稽戏份,将城市资产阶级、反动官僚阶级等反面人物推至前台,以揭示旧社会生活黑暗、腐朽、罪恶的本质,集中展现官、商、警三方组成的对底层盘剥,与以众房客们为代表的底层人民之间不可调和的矛盾和斗争。整个故事强化了社会批判、阶级批判,同时赞扬了人民群众善良、智慧和患难与共的优良品质。在这些方面,电影比滑稽戏更为深刻,增强了喜剧的严正意义。其四,在地域空间的影像呈现上,充分展示了具有鲜明广东文化特色的品牌、事物、建筑,增加了舞场、酒楼和长堤等丰富的场景,如在“大三元”①大三元是广州在解放前以及改革开放初期都颇有名望的酒家,目前已结业。创办于1919年,营业地点为广州的长提大马路258至262号,当时该地段为全广州商业、金融业繁华地带,该酒家一连三间铺面,足见其盛。请酒席、去“陶陶居”②陶陶居坐落在广州市第十甫路20号,是现存历史较老,保留较完整的广府茶楼,据说现存的黑漆金字招牌“陶陶居”三字为康有为亲笔所提。饮茶、在夜排挡议事、跳“白鹅潭”③白鹅潭环绕广州沙面岛的珠江河面,处珠江三段河道交汇点,除风景优美外还流传有黄萧养起义军与明朝军队在此决战时,有白鹅出现为其引航的传说。白鹅潭在1963年成为羊城八景之一,名为“鹅潭夜月”。,“用以讽刺统治阶级和黑势力在舞步婆娑、杯盘狼藉中正进行着损人利己的罪恶交易”[7]155。画面中还出现了重要历史遗迹爱群大厦,原本卖梨膏糖的杜福林被改为卖西关街巷特色小食的鸡公福等,一切都为作品打上了南派电影的烙印,增强了原文本对于新受众的影响力。可以说,这就是一本生动鲜活的广东文化读本。

影片上映时颇受香港和两广地区观众欢迎,国内其他省市因为要保留舞台剧形式不被允许上映。但实际上,影片制成后曾送北京审查,当时许多电影界人士看了此片后称赞广东出了部好的喜剧片,对导演处理和演员表演都多有推崇。陈荒煤在审片时还曾表示,若不是受限于当时的合约,这部片子在全国上映,也一定很受欢迎的。[7]155影片后来不仅在新加坡、马来西亚一带上映,还曾在美国公映,“是中美系漫长的冻结期中唯一在美国上映的一部国产故事片,所以当时在国内内部报纸《参考消息》上也登载了外电报道,说明此事所引起的注意”[7]152。

“文革”期间,该片成为批判王为一的一大“罪状”,批判的流程是让革命群众先看片再讨论。不料群众在看《七十二家房客》时接连爆发出阵阵笑声,也并未讨论出具体有何问题,所以实际当时取消了第二日对王为一的批判。直至“文革”结束后,北京成立了复审小组重看封存的片子时也觉得影片没有问题,后让中国电影发行放映公司出资,由珠影电影制片厂和王为一将其译制为国语版在全国发行,对此导演也笑称该电影实现了“咸鱼翻生”。

三、港产:关于香港社会的指涉

2004年6月14日,《羊城晚报》的《花地》专栏上曾刊登过香港资深影评人列孚先生的一篇题为《王为一救了香港电影》的文章,文中所指正是上文这部历经一波三折的《七十二家房客》(1963)。文中点出了这部1963年版本的影片为振兴香港粤语片提供了素材和契机。换句话说,从深层结构来看,这部《七十二家房客》所呈现的城市日常生活肌理和市民间错综复杂的人情关系,能够触发不同地域、不同城市间相似的叙事伦理和都市景观。

20世纪60年代初期及中期,香港影业蓬勃,粤语片占年产量的绝大多数,但60年代后期,情况发生了变化,国语片明显增产而粤语片发展状况堪忧。一方面,粤语电影根基单薄,没有国语电影那么雄厚的资金来源,加之当时方言受到压抑,东南亚电影市场萎缩;另一方面,1947年香港大众传媒的生态发生了变化,新兴的广播电视业对粤语电影市场造成了一定程度的冲击。这种背景之下,1973年香港“影视剧团”演出粤语话剧《七十二家房客》,极受欢迎,半年间演出约60场,收入超过120万元,打破了香港有史以来大型话剧的票房纪录。[13]131这出舞台剧标明的时代背景是“战后的广州——1948年”[14]。“邵氏”由此看到了商机,动了拍粤语片拯救香港电影的念头。邵逸夫向新联电影公司买下重拍《七十二家房客》的版权,自己监制,任用导演楚原于1973年再度翻拍此片。

楚原是粤语片三大小生之一张活游之子,1956年由广州到港,起初从事粤语电影的编剧工作,后在世叔提携下开始电影拍摄。影片采用全明星阵容,当时的EYT①《欢乐今宵》(英文名称“Enjoy Yourself Tonight”,简称“EYT”)是香港无线电视的长寿综艺节目。在香港极受欢迎,楚原有意混合了没有拍过电影的EYT演员和约一半的邵氏演员,拍摄此片。值得注意的是,影片片头刻意附文:

本篇根据抗战时期上海沦陷区的广播滑稽剧改编,当时当地,社会间有光明的一面,也有黑暗与丑恶,人口拥塞之下,尤多光怪陆离的景象,片中人物、情节或为夸张杜撰,若有相似之处乃属巧合。特此声明。②摘自楚原《七十二家房客》(1973)片头字幕。

可见,楚原的《七十二家房客》是同时参考了内地“杨张笑沈”的滑稽戏和此前王为一导演作电影,也某种程度上投射了20世纪六七十年代的香港与中华人民共和国成立之前上海的城市社会如出一辙——人口激增、物价飞涨、治安混乱、社会腐败的时代境况。1973这一年,香港本地大学生发起“反贪污,捉葛柏”大游行,翌年成立了廉政公署。[13]132针对彼时香港都市中当权者横征暴敛、警匪一家、城市管理失调的状况,楚原在人物设定上特意增加了摆渡小妹和替换行老板两个角色,又改唱小热昏的杜福林为白杬福,改洗衣作坊老板小宁波为上海婆,改卖油条煎饼的老山东夫妻为和记粥铺的父女;称呼上,改上海惯称的二房东改为粤港惯称的包租婆,改流氓炳根为太子炳;情节上,增摄了妓院和赌场征收保护费等场景,以及警察局长贪财好色,娶姑娘阿香不成竟改收丈母娘为姨太等荒唐情节。对比内地的版本,楚原的作品更为商业,庸俗话题和不良现象被放大,政治色彩相对淡化,揭露和批判都表达得更加直接干脆,展露出的市井气、喜剧性更强。

楚原版的《七十二家房客》极大程度地接近当时香港社会真实的生活境况,他自己也在访谈中回忆道:“在我成长的时候,最流行的是新写实主义,我也受到影响,所以我把当时的社会环境都包括在了《七十二家房客》里,像‘有水有水、无水无水、要水放水、无水撒水’这些,全部都是真事。”[15]疯癫表象之下,影片蕴含着本土内在生活的肌理,引起广大市民的强烈共鸣,也因此在当年获得香港560多万的票房,打败了李小龙主演的《猛龙过江》,一举拿下年度票房冠军。这次翻拍,无心插柳,不但重振了粤语电影,也促使香港的本土意识觉醒,将香港电影的美学和产业格局引入一个新的历史阶段。

四、模因:作为一种文化传承的方式

至此,从“杨张笑沈”的“沪味”《七十二家房客》,到王为一的“广味”改写,再到楚原的“港产”再创作,“七十二家房客”作为华语叙事中的一种“模因”被不断跨越媒介改写,超越时空转译,得以广泛传播。“模因论” (memetics)是基于达尔文进化论的观点解释文化进化规律的一种新理论,试图从历时和共时的视角,对事物之间的普遍联系以及文化具有传承性这种本质特征的进化规律进行诠释。[16]新达尔文主义(Neo-Darwinism)倡导者理查德·道金斯(Richard Dawkins)在其1976年所著的《自私的基因》(The Selfish Gene)中,仿造基因(gene)一词所提出文化传递的单位“meme”③Richard Dawkins在书中先提到mimeme是一个希腊词根,意为“被模仿的东西”,为了读起来有点像gene这个单音节词,即去掉词头mi,缩写成了meme。(参见道金斯.自私的基因[M].长春:吉林人民出版社,1998:242-243.)。牛津词典中对该词的解释④牛津词典中的解释:An element of culture that may be considered to be passed on by non-genetic means, esp., imitation.是:文化的基本单位,通过非遗传的方式,特别是模仿而得到传播。[17]国内最早推介这一理论的学者何自然将其译作“模因”。笔者看来,这一理论作为从生物学到文化领域的隐喻,也为解释影视作品跨地域的改写和接受提供了有趣的理论依据和分析思路。回看《七十二家房客》这一题材半个多世纪的创作历程,存在着诸多的“模因”,并有效组合在一起,成为一个可被重复模仿/改写的“模因复合体”(meme complex)。可以得见,这个模因集合在从一个宿主过渡到另一个宿主的过程中,个体生命的体验上升为国家意志的表达,再回到沪、港、穗影人的流动和迁徙,其艺术创作空间和时代境遇不断更迭,作品的情节、人物亦被不断增删或嫁接,但影片题材、主题、故事空间等作为文化基因,自始至终保持着固定的模式。

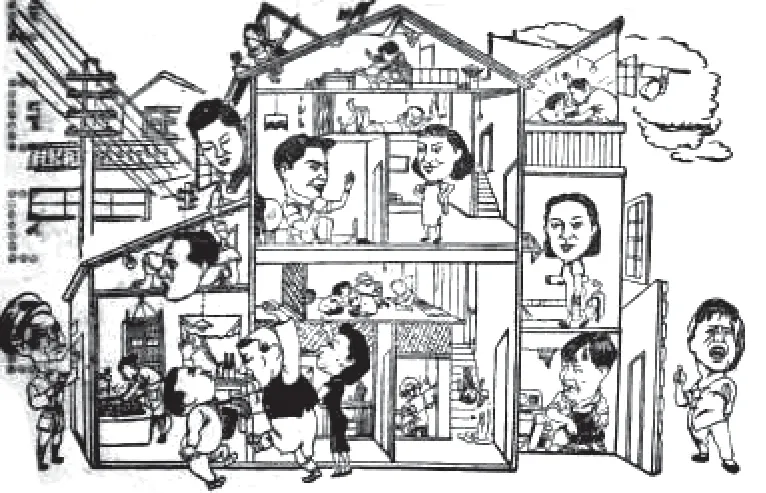

“主楼”作为一个重要的空间模因。故事中所有的悲情与欢喜、真善美与假恶丑,所有的团结抗争和柴米油盐,都在这宅院上下、房屋内外(见图4、5、6)。Francis Heylighte认为,模因复制需经四个阶段,即同化(assimilation)、记忆(retention)、表达(expression)和传播(transmission)。[18]据环境记忆心理学的研究,人对环境的印象和记忆分为三个层次:物(object)、场(place)、事(event)。[19]建筑构成的实体和虚体空间这一“物”,在“场”与“事”之间建立了沟通的桥梁。[20]《七十二家房客》正是使“主楼”这一富有某种民族志般的标志性空间成为一个不断被强化的、有意味的符号载体,成为沪、港、穗三地不同社群间超地域、超历史的认同空间,借此来同化或者说“感染新的受体”。创作者们的每一次改写,都在契合所处时代和地区意识形态、话语模式的前提下,最大限度地复制“源”语言的模因,建构国族电影的记忆和文化的共同体想象,为当时当地的观众(宿主)所接受,通过继承和进步来延续文化基因。

2004年,周星驰创作的《功夫》尽管是功夫喜剧,但是影片中出现的“猪笼城寨”,正是对后者中“主楼”的复制,也影射了香港过去的“九龙城寨”(见图7),更是鲜明地体现出对《七十二家房客》这一“模因”的重新编码和改写。这一空间同样聚集了来自五湖四海的人,沟通用的是粤语,但多是南腔北调。段落开头处,一位租客洗头时断水喊楼上的包租婆放水的桥段,与1963年和1973年《七十二家房客》中的情节如出一辙。前景,包租婆(二房东)的泼辣、霸道跃然于银幕;背景中镜头摇过的是那个各地观众都熟悉的、依旧逼仄拥挤、住满草根阶层的市井空间。周星驰曾在采访中明确谈及他小时候住的地方就是那模样,“是个挤满了人的地方,仿佛所有的人都贴在一起”[21]。只不过在该片的设计里,猪笼城寨并不像九龙城寨那样藏污纳垢,而是一个“与世无争,卧虎藏龙,桃花源似的世界”[25]。恰恰值得一提的是,周星驰也是中国内地移居到香港的人的后代。他的这部影片当年卖座鼎盛,不但在香港创下港产片卖座纪录,票房超过6000万港币[13]138,在内地也有约1.7亿元人民币的票房收入。该片恰在生活景观的形构、市民文化的呈现、抑或是喜剧性的表达上,都显见与《七十二家房客》原型的密切关联。

图4.《七十二家房客》(1950)本事插图

图5.《七十二家房客》(1963)截图

图6.《七十二家房客》(1973)影片截图

图7.《功夫》(2004)影片截图

结 语

戏剧与影视作品跨媒介、跨地域的“重写”与接受,不仅是地理学意义上的流动,本质是文化的传播与共鸣。经历了半个多世纪的时空流转,七十二家大院的“主楼”与“租客们”始终在场;移民市民化过程里住房矛盾下的生存困境总是类似;剥削与反剥削、压榨与反压榨的情节时有发生。从20世纪50年代的上海,到60年代的广州,再到70年代的香港,近似的历史发展背景和文化共同体,促成了市民阶层高度的文化基因感应和文化身份互识。《七十二家房客》最早的滑稽戏创作就发源于市民阶层的文化生产,折射出市民上海市民阶层的生活情状和文化需求,而无论是作为“译者”的王为一、楚原或周星驰,还是作为“读者”的沪、港、穗观众,都先后对这一文化模因进行了接受—解码,成了新的宿主,又通过转译与改写出同名作品作为新的叙事载体,成为该模因新的传播者。如此,相似的文化基因作为一种可被复制/遗传的叙事模因得以延续。

需要指出的是,文化“模因”的传播并非一个简单的复制过程,其价值在于可变异性和适应性。在《七十二家房客》表现/表演形式“地方化”的过程中,向城而生、因城而变,海派、广府和香港文化尽数得以彰显,演员们亲切易晓的一韵一腔保存了不同时代的市民生活状态和不断被创作者融合进新作品中的新的文化心理和社会意识。楚原之后,仍有大量冠以“七十二家”的同名作品持续产出,谱系长盛不衰。自2008年起由广东珠影影视制作有限公司摄制的同名大型粤语情景喜剧已播映17季(超2000集),剧集容量显著扩张,却始终拥有稳定的收视群体;2017年,上海SMG影视剧中心拍摄了8集沪语贺岁剧,再续经典;2019年,佛山粤剧传习所创制新编粤剧《七十二家房客》上演,粤剧小曲、行当和唱腔使该剧具有了浓郁的粤文化气质。但不同变体之中,主楼的恒态、柴米油盐的常态、一隅之地的受制与抗争、市民阶层的生活文化需求,皆是不同时代人重温城市旧梦的通路。对这一模因集合体的记忆,对文化中国的心理认同,又反过来为影视叙事提供了说服力,促成了一个极具兼容性和混杂性的经典题材,也为之改写和扩容提供了现实基础,使这一典型具有了文化的感染力、历史的穿透力和社会的影响力。