小儿癫痫PET/CT 检查前合理镇静对图像质量影响的研究

2022-11-15唐艺珂鲁仁财季云海佘波卿艳萍

唐艺珂,鲁仁财,季云海,佘波,卿艳萍

(1)云南省第一人民医院PET/CT 中心;2)肛肠科,云南 昆明 650032)

癫痫(Epilepsy)作为小儿较为常见的神经系统疾病之一,由于其病因复杂多样[1],在神经外科一直是研究的热点。正电子发射计算机断层显像(positron emission tomography computed tomography,PET/CT)作为分子影像学崛起之秀,在癫痫诊断、定位及手术指导中有着不可替代的价值[2-3]。由于小儿依从性较差,难以应对PET/CT 复杂的检查前准备及较长的检查时间,因此,配合技师、麻醉师保证小儿流畅、准确地采集PET/CT 图像成为护理人员首先需要考虑的核心问题。目前小儿影像检查前镇静较为常用的2 种方法为自然睡眠法[4]及药物镇静法[5-6]。自然睡眠法指检查前1d 尽量消耗小儿精力并保持其清醒直至检查当天,待小儿自然入睡后进行PET/CT 检查;药物镇静法即扫描前使用镇静药物使小儿配合完成检查。本文回顾性分析72 例小儿患者用2 种方法的扫描时的镇静程度、PET/CT 图像匹配及图像质量,以此判断2 种方法的优缺点,并阐述护理人员掌握2 种方法的重要性。

1 资料与方法

1.1 患儿资料

本组病例为云南省第一人民医院PET/CT 中心自2020 年5 月至2022 年1月,婴儿期、幼儿期、学龄前期、学龄期(3~12 周岁)确诊癫痫患儿。

入组标准:(1)确诊为癫痫[7]的小儿,且处于癫痫发作间期的病例,以避免发作期影响检查;(2)患儿依从性差,必须使用自然睡眠法或药物镇静法其中之一,才能采集用于诊断图像的病例;(3)根据诊断图像,诊断医师认为有明显阳性致痫灶的病例。排除标准:(1)患儿无自主意识的病例;(2)资料不全,难以进行统计的病例。符合入组及排除标准病例共计72例,所有患儿均采用《FDG PET/CT:EANM procedure guidelines for tumour imaging:version 2.0》[8]推荐剂量及方法进行PET/CT 扫描及图像采集,并确认本研究采用的镇静药品不影响癫痫的诊断。本研究符合《赫尔辛基宣言》[9]的原则,并经云南省第一人民医院伦理委员会批准(审批号:KHLL2022-KY140),所有患儿监护人均已同意并签署知情同意书。

1.2 扫描前准备

常规测量血糖并静脉植入留置针后,对于依从性较差的患儿,一般护理人员交代2 种方法,由监护人选择其一:(1)自然睡眠法:即检查前1 d 晚饭后与患儿进行较为消耗精力的运动及游戏,一旦患儿有睡意立刻阻止其入睡,直到第2 天扫描前;(2)药物镇静法:根据《An international multidisciplinary consensus statement on fasting before procedural sedation in adults and children》[10]进行镇静前准备,结合Leonie等[5]研究及本科室处方权,采用水合氯醛。确定患儿无相关过敏史后,水合氯醛灌肠剂(特丰制药有限公司,批准文号:国药准字H20193425)40 mg/kg 直肠给药,约30 min 进入镇静状态。

待所有患儿进行入睡眠、镇静状态后,佩戴遮光眼罩及耳塞,由静脉留置针注入5.55 MBq/kg的18F-FDG,患儿由监护人缓慢平移至等候房间等待显像剂分布1 h 后扫描,休息期间尽量避免惊扰患儿。

1.3 扫描方案及患儿配合程度评价

待患儿在房间休息1 h后,由监护人平移至PET/CT 扫描床。根据张婉莹等[11]研究及建议,扫描前由1 名技师及1 名护师使用儿童镇静状态量表(pediatric sedation state scale,PSSS)[12]进行镇静评分。评分不一致时讨论形成统一意见,评分后进行PET/CT 扫描。部分患儿第1 次扫描完全无法满足诊断需求,需再次进行扫描,直到图像满意。

Philips Ingenuity TF PET/CT64排螺旋CT,患儿CT扫描范围由颅顶至颅底,同机PET 采集CT 同层面1 床位,共采集5 min。CT 迭代法重建层厚5 mm、3 mm 及1 mm 图像,PET 采用飞行时间(time-of-flight,TOF)重建并由5mm进行CT衰减矫正(Computed tomography-based attenuation correction,CTAC),所有图像传至 Philips IntelliSpace Portal v7.0.4.20175 工作站。

1.4 图像匹配程度及图像质量

若患儿进行不止一次扫描,均采用第1 次扫描图像进行下述图像评估。采用1 mm CT 及CTAC PET 图像由工作站进行融合,选择双侧基底节区层面并利用工作站自动校正PET 和CT 融合图像,并由工作站自动计算图像偏移距离,以此来计算图像匹配程度(mm 表示)[13]。自动校正后图像由2 名5 a 核医学诊断经验医师对去掉四角信息的PET/CT 融合图像根据Likert 评分表[14]并利用视觉分析法对图像总体质量、恶性病灶显著度及图像背景噪声进行评分,评分不一致时讨论形成统一意见。

1.5 统计学处理

采用IBM SPSS 24.0 软件进行数据统计及分析,GraphPad Prism 8 及Origin 2021 Correlation Plot 插件绘制图表。数据经检验符合正态分布(α=0.05)的计量资料采用平均数±标准差()表示,采用t检验进行组间比较;计数资料以频数及构成比表示,采用χ2检验;等级资料统计后绘制柱状图表示,采用Mann-Whitney 秩和检验进行组间比较。以P<0.05 为差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 患儿一般资料

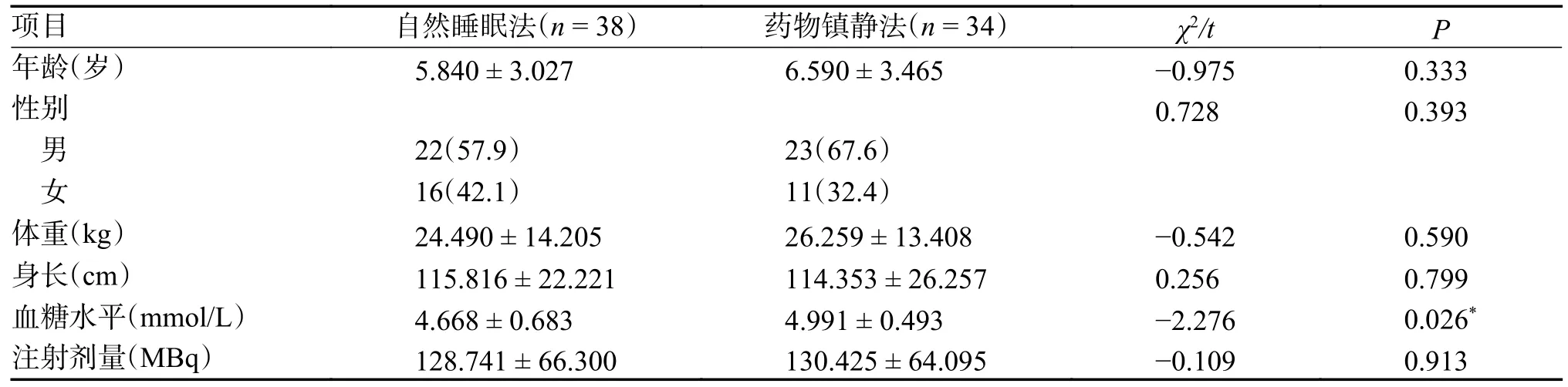

研究共纳入病例72 例。38 例患儿采用自然睡眠法,34 例采用药物镇静法,2 组患儿仅血糖水平差异有统计学意义(t=-2.276,P=0.026),余指标(年龄、性别、体重、身长、注射剂量)均差异无统计学意义(P>0.05),见表1。

表1 患儿一般资料[()/n(%)]Tab.1 Baseline characteristics of patients [()/n(%)]

表1 患儿一般资料[()/n(%)]Tab.1 Baseline characteristics of patients [()/n(%)]

*P<0.05。

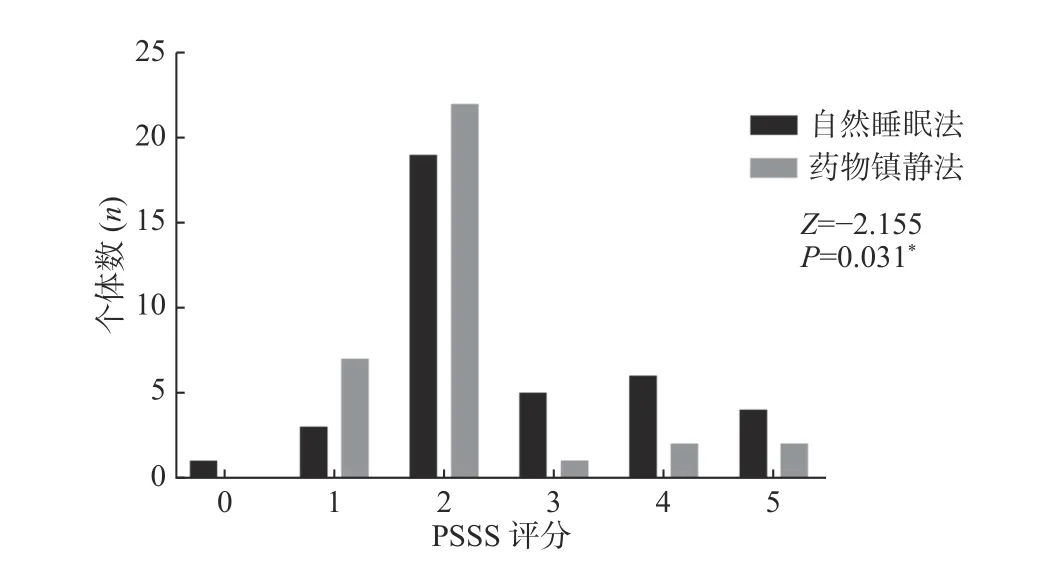

2.2 患儿配合程度

采用自然睡眠法个分组个体:0分n=1,1分n=3,2分n=19,3分n=5,4分n=6,5分n=4。采用药物镇静法个分组个体:0分n=0,1分n=7,2分n=22,3分n=1,4分n=2,5分n=2。2 组镇静方法PSSS 评分分布有统计学差异(Z=-2.155,P=0.031),见图1。

图1 2 种镇静方法 PSSS 评分分布情况Fig.1 PSSS score distribution of two sedation methods

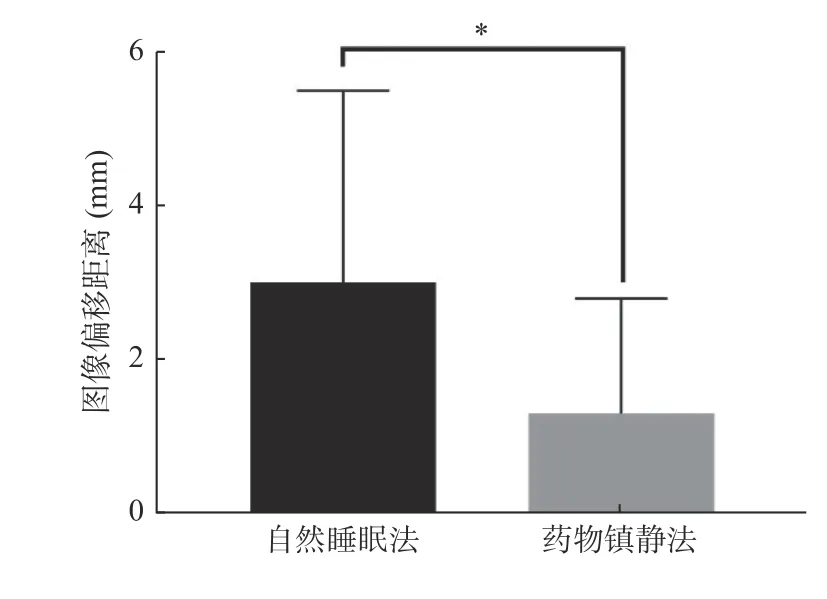

2.3 图像匹配程度及图像质量

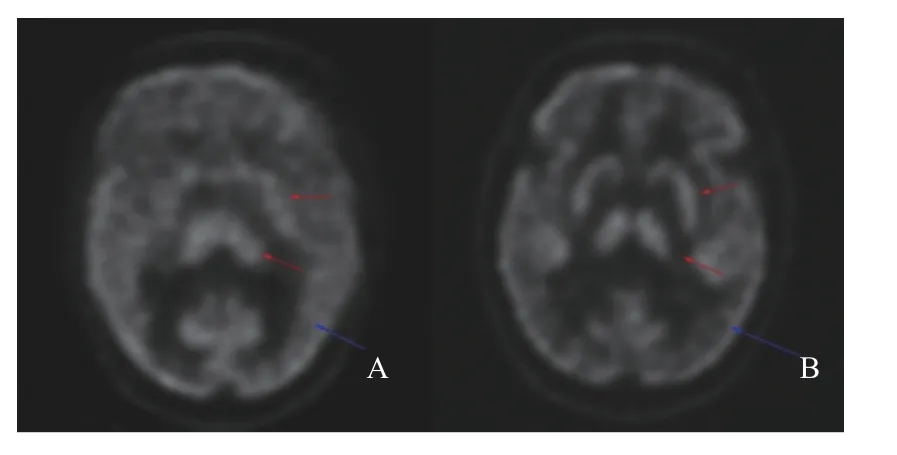

自然睡眠法图像偏移距离为(3.001±2.490)mm,药物镇静法图像偏移距离为(1.294±1.492)mm,2 组图像偏移距离存在统计学差异(t=3.569,P=0.001),见图2、图3。

图2 2 种镇静方法图像偏移距离Fig.2 Image offset distance of two sedation methods

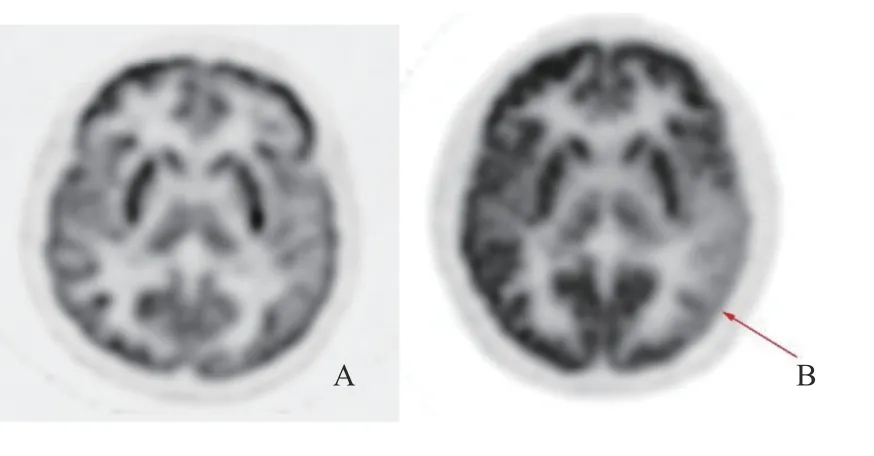

图3 PET 及 CT 图像匹配程度Fig.3 Matching degree of PET and CT images

A:患者在 CT 扫描结束后头部有轻度位移,融合图像提示匹配程度较差,图像偏移距离较大;B:同一患儿经过工作站自动匹配后 PET/CT 融合图像,图像匹配良好。

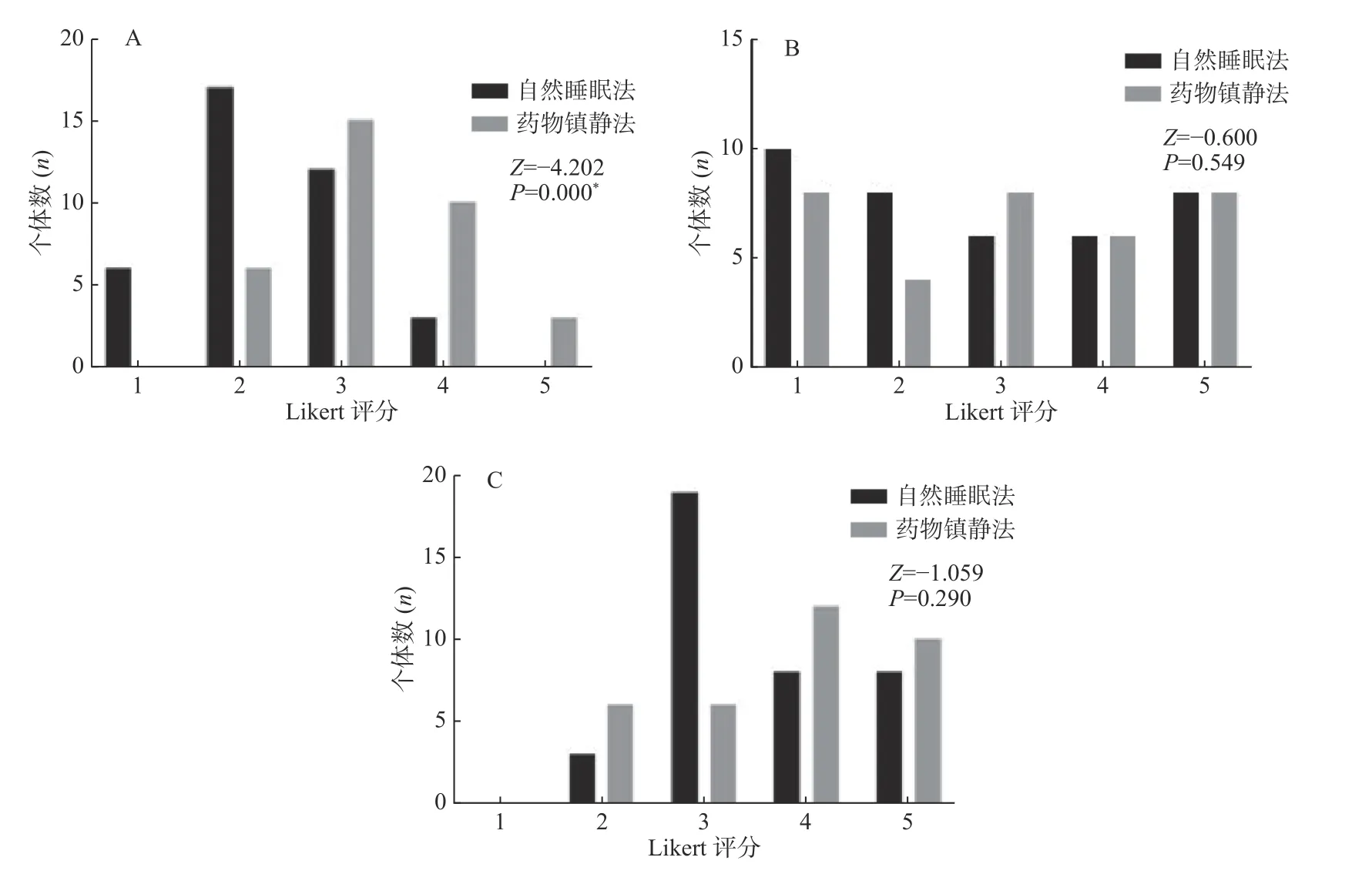

影像总体评价Likert 评分自然睡眠法个分组个体:1分n=6,2分n=17,3分n=12,4分n=3,5分n=0。采用药物镇静法个分组个体:1分n=0,2分n=6,3分n=15,4分n=10,5分n=3。2 组镇静方法影像总体评价Likert 评分差异有有统计学意义(Z=-4.202,P=0.000),见图4、图5。

图5 影像总体评价 Likert 评分Fig.5 Overall image evaluation Likert score

病变显著度Likert 评分自然睡眠法个分组个体:1分n=10,2分n=8,3分n=6,4分n=6,5分n=8。采用药物镇静法个分组个体:1分n=8,2分n=4,3分n=8,4分n=6,5分n=8。2 组镇静方法病变显著度Likert 评分差异无统计学意义(Z=-0.600,P=0.549),见图4、图6。

图6 病变显著度 Likert 评分Fig.6 Lesion significance of Likert score

图像背景噪声Likert 评分自然睡眠法个分组个体:1分n=0,2分n=3,3分n=19,4分n=8,5分n=8。采用药物镇静法个分组个体:1分n=0,2分n=6,3分n=6,4分n=12,5分n=10。2 组镇静方法PSSS 评分分布差异有统计学意义(Z=-1.059,P=0.290),见图4。

图4 2 种镇静方法图像 Likert 评分Fig.4 Image Likert score of two sedation methods

3 讨论

护理人员在18F-FDG PET/CT 检查前对于患者的教育和准备十分关键,准备充分与否会直接影响着图像的质量[15]。患者不注意保暖会导致颈部棕色脂肪摄取[16],影响颈部病灶的观察;运动会导致相应肌肉生理性摄取[17];血糖过高会导致病灶摄取减低[18]等。小儿作为患者中较为特殊的人群,对于PET/CT 的检查准备要求远多成人[19]。因此,良好的、有效的小儿检查前教育及准备是核医学科及PET/CT 中心日常工作的基石,也是相关医技科室护理人员必须掌握的一项基本技能。

本研究重点探讨了PET/CT 检查前2 种镇静方法对患儿配合程度及图像质量的影响,结果提示了2 种方法配合程度差异有统计学意义(P<0.05),采用自然睡眠法的小儿PSSS 评分多分布于3~5分,而药物镇静法多在2 分(图1),在患儿配合程度方面,药物镇静法优于自然睡眠法。自然睡眠法由于准备时间较长,需要长时间与患儿互动,部分监护人依从性较差,难以满足患儿检查前准备,导致很多患儿夜间休息充足,次日检查无法进入镇静状态,这也是多数采用自然睡眠法患儿检查配合差的重要原因之一。因此,在监护人选择自然睡眠法是,护理人员需提示监护人能否认真执行准备,以免检查当日因患儿镇静不佳,浪费人力物力。

药物镇静法虽然患儿配合程度高,但使用镇静药物不当会影响患儿神经发育[20],甚至导致死亡[21]。本实验采用药物镇静法相对于自然睡眠法PSSS 评分为1 分的患儿个体数较多(图1),也提示部分患儿因为个体差异原因导致镇静程度过深。Helen等[22]研究证实了因口腔疾病的患儿接受了镇静及麻醉后,超过50%死亡病例在2~5 岁之间。因此,在监护人选择药物镇静法时,护理人员必须向监护人交代镇静相关风险,尤其是年龄处于该区间的患儿,告知在选择该方法的利弊,尽量避免采用诱导性的方式建议或提问,由监护人自行选择。

镇静方法选择的核心在于是否能得到癫痫患儿的诊断级别的PET/CT 图像。2 种方法在图像匹配程度及影像总体评价Likert 评分差异有统计学意义(P<0.05,r>0)(图2、图4),且采用药物镇静法的影像总体评价Likert 评分高(P<0.05,r>0),图像偏移距离小(P<0.05,r<0),见图6。患儿采用自然睡眠法往往容易受惊扰,在采集CT 图像之后采集PET 图像之前,扫描床位移稍大,睡眠较浅的患儿会有轻度头部移动,导致图像错配(图3A),需要工作站自动匹配后才能进行诊断(图3B)。部分患儿会在采集PET 图像时移动头部,导致PET 图像神经核团及灰白质边界模糊(图5A),后处理往往难以补救,需要二次扫描(图5B),加大了患儿受照射的剂量。因此,护理人员向监护人告知2 种方法的优缺点外,需要告知其对图像的影响,并有可能增加患儿辐射剂量。

本实验药物镇静法采用的镇静药品为水合氯醛灌肠剂,给药方式也会影响镇静效果,经口腔、粘膜和肌注等途径更方便,侵入性更小,尤其适用于静脉给药困难或需要配合检查的儿童[23],护理人员尽量采用镇静药物推荐的给药方式以便于患儿配合检查。Fong等[24]报道小儿镇静采用口服水合氯醛镇静效果更好,且优于口服异丙嗪。水合氯醛容易引起呼吸抑制,该类状况在静脉给药时极易发生[25],因此,护理人员需要注意尽量通过直肠及口服给药,给药前提前开放静脉通道以应对突发情况。

值得注意的是,本实验研究自然睡眠法病例数多于药物镇静法(表1),笔者注意到多数监护人在理解2 种方法后大多选择自然睡眠法,即使该方法图像质量可能稍劣于药物镇静法。尽管Krauss等[23]指出小儿检查前不配合是合理使用镇静类药物的适应症,Vincent等[26]认为有效的止痛和最低限度的镇静有助于促进睡眠、改善患者、监护人与医务人员和的沟通,但镇静的意外风险仍是监护人选择自然睡眠法最主要的原因,本研究采用的镇静药物水合氯醛是影像学检查前推荐药物之一,一项前瞻性实验[27]证实了在指南推荐的剂量范围内,水合氯醛足够安全,因此笔者综合考虑认为检查前合理镇静利大于弊,并不违背医学伦理有利原则。尽管Pereira等[28]认为采用戊巴比妥在影像学检查前镇静方面优于水合氯醛,但结合处方权及安全性等方面考虑,水合氯醛仍然作为本科室首选检查前镇静药物,护理人员在选择镇静药物需考虑到科室及医院相关政策。该药物禁忌症为重度肝/肾功能不全、阻塞性睡眠呼吸暂停综合征、有心脏病、有呼吸功能障碍、有卟啉病、有直肠炎、有结肠炎或正在接受抗凝血药治疗的患儿等,护理人员在面对不同镇静剂麻醉药物需结合药物及患儿自身情况以便于选择合适镇静药物,在多数镇静药物无法选择时,自然睡眠法无疑是最优先需要考虑的选择。

综上所述,PET/CT 作为小儿癫痫重要的检查之一,护理人员在该项检查中扮演的角色尤为关键,2 种镇静方法各有利弊,护理人员只有掌握2 种方法的特点,才能在该项检查前配合患儿监护人做好充分的准备,以避免出现镇静药物不良反应或患儿配合欠佳影响检查结果。