有限理性的本质辨析与价值之争*

2022-11-15刘永芳

刘永芳

有限理性的本质辨析与价值之争*

刘永芳

(华东师范大学心理与认知科学学院, 上海市心理健康与危机干预重点实验室, 上海 200062)

有限理性不是受约束条件下的最优化, 更不能等同于非理性。从本质上说, 它是对迄今为止人类理性进化和发展水平的客观描述, 意味着无论在对待现实的态度上, 还是在认识和改造现实的能力上, 人都是理性的, 但人的理性是有限度的。有限理性观质疑当代社会科学中流行的强势理性观及其推演出来的方法论和知识体系的可靠性, 但并不质疑人的理性本身, 摆脱了历史上形形色色的理性论或非理性论非此即彼的二元论思维模式, 为我们提供了从资源观、量化观及动态发展观角度理解和把握人类理性本质的新视角。在价值理性意义上, 有限理性是有缺陷的, 但在工具理性意义上, 有限理性具有合理性, 需要在二者之间寻找适当的均衡点。心理学的有限理性研究及其产生的广泛影响酿成了继文艺复兴的概率革命之后又一次人类理性观的革命, 是这门学科为人类知识和思想宝库做出的最重要的贡献之一, 不仅具有深远的历史意义, 而且具有跨学科的方法论意义。

有限理性, 启发式, 满意性, 规范模型, 描述模型

大约70年前, 基于认知心理学的大量发现和自己的卓越研究, 结合哲学和经济学中关于人类理性的不同观点, 当代认知心理学先驱Simon (1957)提出了“有限理性” (bounded rationality)的概念[1]有限理性思想并非Simon的原创, 他本人曾将此种思想追溯到了亚当·斯密的《国富论》。在Simon之前经济学家阿罗(1974/2006)首先使用过“有限理性”概念, Simon赋予这个概念以丰富的心理学内容, 并形成了一套完整理论, 产生了广泛的影响, 所以后人多认为他是这个概念的提出者。,并由于“对经济组织内的决策过程进行的开创性研究” (瑞典皇家科学院颁奖语)而获得1978年的诺贝尔经济学奖。受Simon思想启发, 经济学家Selten深入探讨了有限理性对企业行为的影响, 建立了充分考虑有限理性的决策和博弈理论, 因为对“非合作博弈理论的开创性均衡分析” (瑞典皇家科学院颁奖语)而获得1994年的诺贝尔经济学奖。仅仅时隔8年之后, 心理学家Kahneman就“由于把心理学知识, 特别是关于不确定条件下人的判断和决策的研究思想, 结合到经济科学中去的研究成果” (瑞典皇家科学院颁奖语)而获得2002年的诺贝尔经济学奖。受Kahneman和Tversky (1979)提出的“预期理论” (prospect theory)影响, 经济学家Thaler由于“阐明了有限理性、社会偏好及自我控制缺失等人类特性如何系统地影响了个体抉择及市场结果” (瑞典皇家科学院颁奖语)而获得了2017年的诺贝尔经济学奖。

这场衍生于当代认知心理学而彰显于经济学的运动被吉戈伦尔[2]Gerd Gigerenzer的直译名。等(1999/2002)称为“有限理性革命” (bounded rationality revolution), 它再一次掀起了关于人类理性问题的大讨论。然而, 迄今为止, 关于有限理性究竟是什么、对人意味着什么, 仍然众说纷纭, 莫衷一是, 不仅造成了理论上的混淆, 而且带来了实践上的混乱。究其原因, 目前的讨论和争论还主要集中于部分学科(主要是心理学和经济学)和局部问题(主要针对建立在概率论和数理统计基础上的传统经济学模型), 且停留在就事论事的概念辨析水平上, 未能从整体上把握这场有限理性革命的实质和意义。只有将其放在人类理性观演变的哲学和历史背景上加以审视和思考, 才能更好地理解和把握有限理性的本质及这场革命的理论和方法论意义。

本文的目的在于:(1)在人类理性观演变的哲学和历史背景上, 对国内外相关研究成果进行梳理和分析, 逐步澄清有限理性的本质含义和特征; (2)围绕有限理性价值之争问题, 提出自己的观点或见解;(3)凝练和概括现有成果深远的历史意义和理论价值, 以期更好地理解和把握这场有限理性革命的本质。

1 有限理性理论的学术和历史背景

对待理性的观点和态度是衡量哲学家及科学家(尤其是人文和社会科学家)理论倾向的重要尺度之一(吉戈伦尔等, 1999/2002, 译者序), 也是人们理解和处理社会现实问题的重要思想基础之一。在哲学上, 从唯物论和唯心论之争(费尔巴哈, 1839/ 1958; 黑格尔, 1807/1979)到唯理论和经验论之辩(莱布尼茨, 1765/1982; 洛克, 1690/1983), 再到后来的唯意志论和当代的后现代主义思潮(叔本华, 1919/2018; 福柯, 1961/2003), 哲学家们一直在思考和追问:人的理性是否可靠或足够强大?人是否可以凭借自己的理性认识和改造现实世界(包括人类自身)?作为一门最为接近现实世界并致力于改造现实世界的学科, 经济学从其诞生之日起, 就确立了理性经济人的基本假设(斯密, 1880/2015), 深信人们可以仰仗自身的理性来实现自己的利益。在心理学、管理学、社会学、人类学、生物学乃至计算机科学和人工智能等新兴学科中, 学者们也无不因为对待人类理性的观点不同而被归入不同阵营, 甚至规划出不同的实践路线和行动方案, 如在人工智能领域始终存在着倚重于机器学习和大数据运算的最优化工程师和倚重于“启发式” (heuristics)[3]“启发式”是有限理性理论的重要概念之一, 通常指基于经验或少量信息的简单的判断和决策规则。的有限理性工程师之争(吉仁泽[4]Gerd Gigerenzer的中文名。, 泽尔滕, 2001/ 2016)。仅就心理学来说, 从行为主义范式的产生和衰落, 到现代认知心理学范式的兴起, 无不贯穿着反叛理性和回归理性之间的斗争。弗洛伊德的精神分析理论不啻于对心理学家们坚守已久的理性观念的致命一击, 其影响波及到了文学、艺术等心理学之外的众多学科领域, 但其极端的非理性主义色彩又总是令人望而却步!可以看到, 学者们并非不愿意在理性和非理性两个极端之间取得平衡, 却始终未能找到理解和看待理性的第三条路线(吉戈伦尔等, 1999/2002, 译者序)。

回望历史, 无论中国文明还是西方文明的演变, 都与人类理性观的更迭有着千丝万缕的联系。在中国, 春秋战国时期的“百花齐放, 百家争鸣”是对理性精神的弘扬和广大, 封建社会时期的“罢黜百家, 独尊儒术”则是对理性精神的贬低和压抑(冯友兰, 1948/2012)。进入近现代以来, “新文化运动”将人们从封建旧观念、旧礼教的束缚中解放出来, 拉开了中国现代文明和文化的序幕(本书编写组, 2018), 而作为改革开放前奏的“真理标准大讨论”则将人们从“极左”思想的禁锢中解放出来(本报特约评论员, 1978), 使中华民族走上了理性的强国富民复兴之路, 造就了四十余年来的经济腾飞和社会大发展(冯灵芝, 周显信, 2018)。西方的文明史和文化史也演绎了几乎相同的轨迹。古希腊和雅典时期相信和崇尚人的理性, 催成了当时哲学、文化、艺术和科学的发展, 开了西方文明的先河。中世纪贬低和压抑人的理性, 造成了千余年的沉闷和哲学、文化、艺术和科学的倒退(罗素, 1945/2012)。文艺复兴的先驱者们打着回到古希腊和雅典的旗号, 实际上是要求回归人的理性(张志伟, 2010)。此后数百年来, 他们倡导的理性精神一直主导着西方社会的发展, 造就了近现代的西方文明和文化。可以看到, 每当人类的理性得到尊重和发扬光大时, 社会就发展, 文明就进步。在这个意义上, 人类的文明史和文化史就是一部不断重塑和弘扬人类理性的历史。

自从文艺复兴以来, 人们一直沿着其所开辟的理性之路孜孜不倦地构筑着人类知识体系和文明的大厦, 虽然时常会有不同的声音, 如达尔文(1859/ 2012)的进化论、叔本华(1919/2018)和尼采(1886/ 2010)的唯意志论及弗洛伊德(1917/1984)的精神分析理论造成的影响, 但均未从根本上动摇人们对人类理性的信念。然而, 当人们沿着这条理性之路奋勇向前, 创造了一个又一个人类文明和文化的奇迹时, 也不可避免地滋生了虚幻的自大心理和人类理性至上的倾向, 以至于忽视了对人类理性自身的反思和思考, 忘记了人类理性可能受到的限制, 产生了许多不切实际的、过于超前的、甚至与人类发展的现实目标背道而驰的观点、理论、模型甚或行动。这种倾向在几乎所有学科中都有不同程度的表现。在社会科学中, 经济学原本是帮助人们理解经济活动规律的学科, 与人们的现实生活非常贴近。然而, 在其发展演变过程中, 由于过于迷信或依赖所谓的理性分析工具而产生了许多普通人尚无法企及的理论、模型和工具, 背离了原初的目标, 离人类的现实生活越来越远了(尚元经, 李莉, 2008)。作为帮助人们洞察精神活动和行为规律的学科, 心理学也大体上走了同样的道路。在自然科学中, 基因复制和克隆、人工智能和机器人等高新技术的发展, 无不与科学家们理性能力的超常发挥有关, 却难以为普通人所理解, 甚至给人类生活带来了隐忧(侯树文, 2019)。

一个非常敏感而棘手的问题是:人类理性是否发展到了科学家们设想的水平和程度?如果没有, 科学家们基于自己关于人类理性的超前设想而建立的模型和工具就有脱离实际的风险, 甚至可能把人类行为引向虚幻的、不切实际的歧途。须知, 能否客观地、实事求是地评判人类理性也是衡量人们是否理性的标准之一, 过于高估和依赖人类理性同样是不够理性的。遗憾的是, 这种打着理性和科学的旗号而背离理性的现象在当今的科学发展和社会实践中并非罕见。

2 有限理性的本质辨析

目前, 无论在学术界还是现实生活中, 有限理性已成为人们喜欢使用的“时髦的术语” (吉仁泽, 泽尔滕, 2001/2016)。然而, 人们在使用这个概念时还有许多“异化”的理解(Gigerenzer, 2016)。一种流行的异化的理解来自于经济学, 将有限理性界定为“受约束条件下的最优化” (Optimization under constraint; Sargent, 1993; Stigler, 1961), 误导人们将其仅仅等同于经济学最优化模型的约束条件。另一种更为流行的异化的理解来自于心理学, 将有限理性与认知偏差或谬误绑定在一起(Kahneman et al., 1982; Thaler, 1991), 有误导人们将其等同于非理性行为的倾向。这些误解或曲解均未能把握有限理性的本质, 不仅可能造成学术和理论上的混淆, 还可能带来许多现实的不良后果。下面我们从Simon提出有限理性概念时的原始涵义出发, 结合哲学中和历史上关于人类理性的多种来源不同的观点, 从究竟什么受到了限制、受到了哪些限制及有限理性具有哪些本质特点几个方面加以梳理和评析, 以逐步澄清有限理性的本质。

2.1 有限理性概念的原始涵义

在《新帕尔格雷夫经济学词典》中, Simon将理性定义为“充分考虑决策者认知局限性——包括知识和计算能力的局限性——的理性选择” (伊特韦尔, 1987/1996)。他曾将这种思想加以概括, 在更为宽泛的意义上指出:“理性是指在给定条件和约束限制范围内对于实现特定目标而言适当的行为方式” (Simon, 1972)。他简单地回溯了理性概念的哲学和经济学渊源, 发现无论古希腊和近现代哲学中的理性概念, 还是古典经济学中的理性概念, 都没有忽视人的认识能力的局限性, 甚至许多哲学上的理性之争都是围绕人的认识能力局限性展开的。即便在被公认为确立了经济学理性人假设的《国富论》中, 斯密(1880/2015)也只是阐述了“自利人” (self-interested man)追逐个人利益的“合理性” (reasonable), 描述的是“合乎理性的人” (reasonable persons)的实际行为, 而不是后来经济学中效用最大化者的“精致行为” (precise behaviors)。人们利用自己的智慧获得自己想要的, 但并非意味着他们一定会追逐利益的最大化。因此, 传统哲学和经济学探讨的理性原本都是充分考虑认知局限性的有限理性(Simon, 1972)。

直到19世纪中叶, 随着数学中微积分和概率论的发展和成熟, 为人们应对世界提供了一整套世界观、方法论和方法, 以此为基础形成的数理统计模型和工具在新古典经济学乃至其他社会科学中占据了统治地位。经济代理人被看成是完美的“理性人” (the rational man), 即在工具意义上具有稳定有序偏好、完备信息和无懈可击计算能力的纯粹理性人。他们由理智思维引导目标, 以富有逻辑的和系统化的方式、通过精确计算进行成本−收益权衡与手段−目的分析, 给出完整的偏好序列和未来结果的主观概率分布, 选择所有行为中最能满足偏好的行为, 以实现个人利益最大化。在此种语境下, 逐渐流行开来、并占据主导地位的有以下几种模型及其衍生出来的各种变式:(1)多元回归模型[5]这种模型需要搜集每个选项的所有可用的属性, 估计每一个属性的权重, 将每个属性的权重并入到回归模型中(一个选项的总价值可以用公式表示为v = x1 + x2, ……+ xn, 其中v是每个选项满足决策目标的程度, x1, x2, ……xn是该选项各个属性的加权值), 然后选择总价值最高的那个选项。:它既是经济学家们惯常采用的解决多属性决策问题的分析工具, 又是多线索学习和临床上进行归纳推理(如做出诊断)的一般模型。(2)预期效用模型[6]又称为期望值, 用公式表示为E = ∑pivi, 其中E是期望值, pi和vi分别是给定选项第i个结果出现的概率和价值。:它既是新古典经济学的核心假设, 又是经济学家们用来分析和预测人们经济行为的基本框架, 主张选择预期效用最大化的选项。(3)贝叶斯模型[7]用公式表示为:p (H/D) = p (H) p (D|H) / [p (H) p (D|H) + p (−H) p (D|−H)],其中p (H/D)是线索D存在时结果H出现的后验概率(如乳腺癌检测呈阳性时患乳腺癌的概率), p (H)是所调查的人群中出现结果H (如患乳腺癌)的基础先验概率, p (D|H)是结果H出现时线索D存在(如患乳腺癌的人中检测呈阳性)的先验概率, p (−H)是所调查的人群中未出现结果H (如未患乳腺癌)的基础先验概率, p (D|−H)是未出现结果H时线索D存在(如未患乳腺癌的人中检测呈阳性)的先验概率。:它是在给定一条线索的值和该条线索导致一种结果的先验概率条件下, 推断此种结果出现的后验概率的复杂模型, 既被作为动物如何推断捕食者或猎物是否存在的模型, 又被作为人类推理和记忆的方法(Anderson, 1990)。除此之外, 统计学中还有各种各样的相关分析、因素分析及假设检验工具。然而, 大量的研究和无数的事实表明, 现实生活中人们并不具备理解这些模型背后的复杂原理、并完成如此复杂运算的能力。按照Simon (1956)的说法, 人们常常既“不情愿”、也“不可能”按照上述的复杂模型寻找问题的最优解决方案, 以使预期效用最大化, 而是更愿意采取偏离上述模型的简单问题解决策略(启发式)去获得满意的结果。

不妨让我们用上述三种经典模型中最容易理解却又最具有代表性的预期效用模型为例来说明这一点。假如你是一位股票投资者, 现在牛市来了, A股票100%可以赚3000元, B股票80%可以赚4000元, 你会选择哪只股票呢?按照该模型, 显然应该选择B, 因为它的期望值高于A。熊市时又如何呢?现在, 你要“割肉”了, A方案100%赔3000元, B方案80%赔4000元, 你又会如何选择呢?按照该模型, 显然应该选择A, 因为它的期望值高于B。然而, 研究表明, 牛市时80%的人反而选择了A,熊市时92%的人反而选择了B (Kahneman & Tversky, 1979)。即便在如此简单的问题上, 人们也无法做到预期效用最大化!

正如Selten (2001)指出的那样:“当代主流经济学以关于人类决策的一种非现实的蓝图为基础, 经济代理人被描绘成完全理性的主观效用最大化计算者。此种观点并非建立在实验证据基础之上, 而是基于一种理想化的理性概念。”吉戈伦尔等(1999/ 2002)更是超出经济学, 在更一般的意义上指出:“人类在有限时间、知识和计算能力约束条件下做出关于外部世界的推断。然而, 经济学、认知科学及其它领域的理性决策模型却忽视这些限制, 把头脑作为备有无限时间、信息和计算能力的‘拉普拉斯妖’(Laplace demon)[8]法国数学家皮埃尔.西蒙.拉普拉斯认为, 智者的头脑中都有一个具有超凡能量的妖, 能够根据宇宙现在的状态预知其过去和未来。来对待。” 然而, 这种强势理性观及其衍生出来的模型或工具的影响如此之大、流行如此之广, 已经在理论和实践上使人们的思想和行为与现实世界渐行渐远。

正是在这种情况下, 基于心理学发现的大量事实, Simon (1957)不得不在“理性” (rationality)一词前面加上“有限” (bounded)的限定语, 提出了有限理性概念, 并基于有限理性思想建立了一套完整的理论体系。可以看到, Simon并非笼统地反对理性, 而是反对当代经济学和其他学科研究者们所信奉的“无限理性” (unbounded rationality)。这并非是说经济学家和其他领域的科学家们明确提出了无限理性的术语, 而是他们的理论、模型乃至实践中秉持或贯穿了此种观点。在有限理性概念后来的发展中, 尽管不同学者、在不同场合、采用不同方法定义过它, 但概括起来说, 有限理性就是在诸多主客观条件限制、干扰和约束下的理性。在现有的文献中, 有限理性这个术语有时候被用来指称一些违背上述标准模型的实验发现和现象(启发式或认知偏差), 有时候被用来指称基于这些发现或现象建立的人类决策和行为模型, 还有时候被用来指称说明和解释人类现实行为的理论(Grüne-Yanoff, 2007)。无论作为有限理性现象, 还是有限理性模型, 亦或是有限理性理论, 都是针对当代经济学和其他社会科学中流行的标准模型及其隐含的无限理性假设而言的。

2.2 究竟什么受到了限制?

尽管有限理性概念的产生具有上述的领域特殊性, 但其所针对的现象及提出的问题却具有普遍性, 实际上触及到了西方文艺复兴以来建立起来的强势理性观及在此基础上建构起来的方法论及知识体系的可靠性问题。之所以这样说, 是因为:(1)经济学中的强势理性观及在此基础上建构起来的方法论及知识体系是文艺复兴运动的产物。文艺复兴解放了人类理性, 冲破了延续千余年的中世纪宗教和哲学中必然性梦想和确定性思想的藩篱, 而代之以概率论和统计学的或然推断思想, 为经济学强势理性观和方法论扫清了障碍, 奠定了基础; (2)这种强势理性观和方法论绝非仅仅局限于经济学, 而是文艺复兴后流行于几乎所有学科、主宰着整个科学发展方向的世界观和方法论。正因为如此, 吉戈伦尔等(1999/2002)将文艺复兴后数学上微积分和概率论的诞生称为“概率革命” (Probability revolution)[9]指文艺复兴运动中数学上微积分原理及概率论的诞生, 它导致了延续千余年的中世纪宗教和哲学中必然性梦想和确定性思想的衰落和破灭, 而代之以基于概率论和统计学的或然推断思想。前者无视和贬低人类理性, 后者强调和倚重于人类理性。, 它不仅改变了人们的世界观, 而且为人们应对世界准备了方法论、方法和工具, 使人们扔掉上帝这根拐杖后, 找到了一根新的拐杖。

在这种意义上, 当前的这场有限理性运动恰恰是对文艺复兴以后数百年来流行的强势理性观的又一次革命, 与其说是仅仅针对经济学中的标准数理模型, 不如说是针对其背后隐藏的强势理性观; 与其说是仅仅针对经济学中的此种倾向和做法, 不如说触及到了整个科学研究中的此种倾向和做法; 与其说仅仅是理性观的革命, 不如说也是一次世界观和方法论的革命!无论从Simon及后来研究者所涉及的研究主题或问题的范围来看, 还是从这场革命实际波及的学科领域来看, 都早已经超出了其原始的语境。遗憾的是, 在现有的心理学文献中, 还鲜有超出有限理性概念的原始语境来理解有限理性的尝试。事实上, 要想理解和把握有限理性的本质, 需要结合哲学中和历史上关于人类理性的多种来源不同的观点, 进行跨学科的深入思考, 澄清什么是一般意义上的理性及它受到限制意味着什么。

在哲学中和历史上, 理性是一个经久不衰的永恒话题。古希腊时期的哲学家们就曾指出, “种子”是万物之始基, 理性是揭示始基的可靠工具。在经过中世纪千余年的蛰伏之后, 近代哲学家们把理性至上原则发挥到了无以复加的地步。唯理论哲学家认为, 理性是知识的源泉, 唯有它是可靠的。笛卡尔 (1641/2021)更是将理性视为衡量一切社会存在的价值尺度, 留下了“我思, 故我在”的警句。康德(1781/1960)从“批判式理性论”出发, 一方面承认理性能力是有限的, 另一方面仍然把理性视为人类企及的认识能力的最高水平。黑格尔(1807/1979)同样坚持理性是揭示真理的高级认识能力, 并对理性至上原则做了辩证思考, 认为“否定的理性”和“肯定的理性”是人追求真理的理性精神的两个方面(张雄, 1999)。虽然这些论述均强调作为人的高级认识能力的理性的至上性, 但也暗示了作为态度(情绪、动机、社会心理等)的理性的重要性, 因为人们能不能发挥认识理性、追求真理是与他们愿不愿意这样做不可分割的, 是一枚硬币的两面。

基于这些文献, 结合现实生活中人们使用理性一词的语境, 可以从以下两种意义上把握理性概念:在第一种意义上, 理性是指人们对待现实世界的态度, 表现为对人、对物、对事的实事求是、求真务实、冷静客观(与主观臆断、感情用事、随意行动相对)等特质, 主要涉及人们愿不愿意做到理性的问题。当一个人愿意主动积极地以这种态度待人接物、处理现实问题时, 我们就认为他是理性的, 反之亦然。在这种意义上, 与无限理性不同, 有限理性是指迄今为止人类还无法在任何情况下都完全做到这一点。实际上, 上述Simon (1956)关于人们“不情愿”按照经济学家推崇的标准模型(理论上可能是更理性的)寻找问题的最优解决方案的论断已经含有此意。在第二种意义上, 理性是指人类认识和改造现实世界的能力, 表现为人所特有的认知和反思能力及智慧力量(与内在的主观情绪力量和外在的客观力量相对), 主要涉及人们能不能够做到理性的问题。在这种意义上, 与无限理性不同, 有限理性是指迄今为止人类理性尚未达到无所不知、无所不能的程度, 甚至无法达到经济学家乃至其他领域科学家们设想的水平。事实上, 上述Simon (1956)关于人们“不可能”按照经济学家推崇的标准模型寻找问题的最优解决方案的论断已经含有此意。因此, 有限理性意味着无论在对待现实世界的态度上, 还是在认识和改造现实世界的能力上, 人类的理性均尚未达到完美无缺的水平或程度。而且, 作为态度的理性和作为能力的理性是相辅相成的:有限的理性态度限制理性能力的施展和发挥, 而有限的理性能力削弱对人对事的理性态度。从本质上说, 有限理性概念就是在以上两种意义上对迄今为止人类理性进化和发展的客观状况和水平的现实描述, 试图还原人类理性的真实画面, 以期将人类行为模型建立在此种现实基础之上。简而言之, 有限理性的本质涵义可以表述为:人是理性的, 但人的理性会受到诸多主客观条件的约束和限制, 是有界限的或有限度的。否定或贬低人类理性会导致历史的倒退, 而看不到人类理性的界限或限度会把人类引向虚幻的、不切实际的歧途。

2.3 受到了哪些限制?

无论作为对待现实世界的态度, 还是作为认识和改造现实世界的能力, 人类理性都是有限的。那么, 它们究竟受到了哪些限制呢?只有弄清楚了这个问题, 才能更好地理解有限理性的本质。然而, 正是在这个问题上, 随着这个概念的发展演变, 出现了多种不同的理解, 造成了观点的混乱。综观现有文献, 大体而言, 人类理性受到了以下三种条件的限制、干扰和约束。

2.3.1 认知能力发展水平的限制

早在Simon之前, 就有人提出过“有限的理性” (limited rationality; Edgeworth, 1890)和“有限的智力” (limited intelligence; Almond, 1945)的概念, 主要是指人类的理性或认知资源本身是稀缺的、有限的, 也就是说人类理性受认知发展水平的限制。Simon的有限理性概念同样包含此种含义(其不同之处见后文的进一步阐述)。这种观点主导着当前人们对有限理性概念的理解。正如Todd (2001)指出的那样:“一种普遍的观点是, 正像我们大脑的尺寸受我们头颅硬性物质条件的限制一样, 人类的认知能力受硬性心理条件的限制”。当代认知心理学累积了大量证据支持此种观点, 其中的一些证据直接指向人类信息加工能力的有限性, 如人们的知觉具有选择性、注意范围和短时记忆容量是有限的等。另一些证据则间接表明人们的思维和决策还存在许多偏差或谬误, 无法遵循理想化的概率或逻辑规则做出推断或判断。如前所述, 后一种证据甚至常常被作为界定有限理性的标准。

Simon (2000)曾将文献中涉及到的此类有限性概括为以下几类:(1)关于世界的知识的有限性; (2)产生和获取知识的能力的有限性; (3)计算出行动后果能力的有限性; (4)想出行动方案的能力的有限性; (5)应付不确定性能力的有限性; (6)在多种冲突的需要间做出决断的能力的有限性。很显然, 这些限制主要削弱了作为认知和反思能力及智慧力量的理性, 使得人类无法像全能神灵或智人一样做到绝对理性, 甚至无法像大型计算机那样承受长时间、大规模的精确计算, 只能在掌握的有限信息基础上, 采用简单的启发式规则, 对外界事物做出并非总是准确无误的分析和判断, 也在一定程度上使得人们无法始终保持对人对事的理性态度。

2.3.2 非认知心理因素的干扰

探索人类的理性问题不能局限于认知的层面, 还必须延伸到情绪的、动机的、社会的层面, 因为除了认知属性之外, 人更具有情绪、动机和社会属性, 而且后一种属性更能体现在现实的社会生活中。这些非认知的主观力量也会干扰理性功能的正常发挥。事实上, 在前述的几位诺贝尔经济学奖获得者的有限理性理论中, 都不同程度地涉及到了情绪、动机、社会心理等主观因素对理性行为的干扰作用。Simon (1955)提出的满意性原则和抱负水平设定规则中包含了主观情绪反应和动机调适成分, 毕竟满意不满意及如何设定抱负水平是带有情绪色彩的、主观的, 并非有客观恒定的标准。在一定程度上, 正是这些主观的情绪和动机成分使得人们无法理性地追逐最优化结果。Selten (1998, 2001)的“抱负适应理论” (aspiration adaptation theory)也包含了类似的思想。Kahneman和Tversky (1979)依据观察到的得失情境下风险偏好的不对称现象提出的预期理论, 其根源就在于损失带来的厌恶情绪远远大于获益带来的愉悦情绪, 使得人们无法理性地评判和对待得和失。Thaler (1999)更是把交易效用理解为主要由非认知的情绪、动机和社会心理因素决定的。他提出的心理账户理论主要涉及到了禀赋效应(人们视已经拥有的东西为自己的禀赋之一而不愿意割舍的倾向)、自我控制缺失(人们很难为了长远的大收益而抗拒眼前的小诱惑)和公平偏好(人们有舍弃利益追求公平以维护社会声誉和情感满足最大化的倾向)三大心理属性, 其中除了禀赋效应主要与认知偏差有关外, 其他两个属性均主要与情绪和社会属性有关。很显然, 这些干扰主要削弱了作为实事求是、求真务实、冷静客观态度的理性, 并经由态度限制了理性能力的发挥。

值得注意的是, Gigerenzer及其带领的ABC团队对该领域的一个重要贡献在于把原来侧重于经济理性的有限理性研究拉伸到了更广阔的社会领域, 明确提出了“社会理性” (social rationality)概念, 认为其反映的是一种不同于“经济理性” (economic rationality)的理性, 不应该用经济学的逻辑和概率规则来判定, 而应该用“生态理性” (ecological rationality)标准来判定。这种标准的本质在于更加凸显社会理性的现实价值或合理性。这意味着, 社会理性虽然有可能削弱经济学意义上的理性态度, 但从生态理性角度看, 却具有合理性(参见后文关于理性标准的相关争论)。他们用这种观点揭示文化、社会规范、社会交换、欺骗觉察等领域的行为规律, 扩大了有限理性概念的内涵和外延, 推进和深化了有限理性革命(吉戈伦尔等, 1999/2002; 吉仁泽, 泽尔腾, 2001/ 2016; 吉仁泽, 2002/2006)。

2.3.3 环境条件的约束

理性总是针对特定的环境而言的, 不存在脱离特定环境的抽象和纯粹的理性, 因此界定人类理性必须充分考虑其发挥作用的环境的要求。按照Simon (1957)提出有限理性概念时的原始说法, 它更多地是指外部环境给人的理性带来的约束, 具体而言, 至少包括以下几类:(1)环境是否提供了完成理性计算所需要的信息或参数, 如前述的预期效用模型中的p和v是否已知或可计算; (2)需要处理或解决的问题的难度或复杂程度; (3)完成理性计算的一些辅助条件(如计算机、统计软件包等)是否具备; (4)是否有足够的时间完成理性计算; (5)社会环境中是否存在竞争对手及其与决策者的互动关系等。

从语义学角度上说, “bounded”一词本身就是“有界限的”或“受约束的”的意思, 将其置于“rationality” (理性)一词前面, 一点也没有贬低或否定人类理性的意思, 只是表明人类理性(一种力量)和环境要求(另一种力量)之间此消彼长的耦合关系。这意味着, 人类理性既受制于环境, 又反作用于环境, 如同环境既受人类理性影响而改变, 又制约人的理性一样。我们无法撇开特定的环境条件来界定理性或判定人们是否理性, 也无法撇开人的理性来认识和改造环境。Simon (1956)曾形象地把人的理性和环境要求之间的关系隐喻为一把剪刀的两个刀片, 只有它们协同活动, 才能裁剪东西。心理学家Brunswik (1956)也曾把人类认知能力和环境条件比喻为一对夫妻, 二者相互磨合, 才能和睦相处。吉戈伦尔等(1999/2002)的生态理性概念更是将人的认知和决策与环境的拟合程度作为衡量是否理性的标准。因此, 严格意义上说, 将“bounded rationality”翻译成“有限理性”是有歧义的, 因为它混淆了人类理性自身的限度和环境条件带来的约束, 且有将“有限”的限定直接指向人类理性本身的意味, 常有贬低或责难人类理性之嫌。我们可以使用约定俗成的有限理性概念, 但必须牢记其语义学的本意。

2.4 有限理性的本质特点

由上面的分析可以看出, 有限理性观质疑当代社会科学中流行的关于人类理性的强势观点及其推演出来的方法论和知识体系的可靠性, 但并不质疑人类理性本身。相对于以往形形色色的非此即彼的理性论或非理性论而言, 有限理性观为我们提供了理解和把握人类理性本质特点的新视角。

2.4.1 资源观

理性是人所特有的一种资源。首先, 无论作为对待现实世界的态度, 还是作为认识和改造现实世界的能力, 理性都是人类区别于动物的重要属性之一。它赋予人类以动物所不具备的认识和改造世界的力量, 因而是人所特有的一种资源。不仅如此, 由于理性总是与对现实的务实态度及睿智、智慧等人类积极品质相关联, 所以也常常被用作区分人们修为高低的标准, 成为人们孜孜以求的目标。其次, 理性资源是有限的、稀缺的, 惟其如此, 才弥足珍贵。Simon (1959)曾一针见血地指出:“认知心理学的全部问题就是有限理性问题”。如同经济学的全部问题就是物质资源有限条件下如何有效配置和利用物质资源一样, 心理学(特别是认知心理学)的全部问题就是理性(认知)资源有限条件下如何有效配置和利用理性资源。如果物质资源是取之不尽、用之不竭的, 就不需要至少不怎么需要经济学了。同样地, 如果理性资源是取之不尽、用之不竭的, 也不需要至少不怎么需要心理学了。在一定意义上说, 理性资源的有限性恰恰是人类不断追求理性的原因。

2.4.2 量化观

理性资源是可以量化的。这种观点有助于我们摆脱非此即彼、非左即右的二元论思维模式, 跳出理性或非理性之争的怪圈。我们需要追问的问题不是人们是否是理性的、人的理性是否可靠, 而是人们在多大程度上是理性的、人的理性在多大程度上是可靠的。这样一种思维方式将理性问题的研究从哲学思辨迎回了科学研究的怀抱。在现有的有限理性理论中, 几乎所有的重要概念都可以被视为量化的概念。任何人都可以在非理性−理性的连续量尺上找到自己的位置, 研究者已经编制了相关的工具(如, 决策风格量表)以测定人们决策时的理性或非理性程度。启发式、满意性、抱负水平、认知偏差等也都是可以量化的概念。人们总是可以在启发式−分析性、满意−不满意、高抱负水平−低抱负水平、偏差−无偏差的连续量尺上确定自己的位置。事实上, 早在有限理性概念出现之前, 心理学中已经流行采用量化工具来评定人们心理品质的做法, 其中智力测验与评定人们的理性能力有关, 而态度和人格测验则或多或少地与评定人们的理性态度有关。值得注意的是, 这些工具不仅能够提供量化的结果, 还能够通过建立常模的方法在量化基础上做出定性的判断, 可以作为理性问题研究的重要的方法论和方法基础。

2.4.3 动态发展观

理性是动态地发展变化的。首先, 无论从个体发生发展的角度看, 还是从社会文化演进的角度看, 理性都不会在某个水平上停滞不前, 而是螺旋式上升发展的。其次, 大量的研究表明, 人们能否理性地思考或行动(或者说是否出现认知偏差或谬误)会因为诸多主客观条件的变化而变化。在主观条件方面, 情绪简化了认知过程, 使人们采用“情绪启发式” (the affect heuristic)做出判断(Slovic et al., 2002)。情绪改变了思维方式, 使人们产生与其相一致的认知判断(Mayer et al., 1992)。积极情绪状态下人们为了维持积极情绪而相对理性保守, 而消极情绪状态下人们则为了改变消极情绪而相对激进冒险(ISen & Patrick, 1983)。获益任务上悲伤情绪比愉悦情绪让人更激进冒险, 损失任务上愉悦情绪比悲伤情绪让人更激进冒险(刘永芳等, 2010)。在客观条件方面, 时间充裕条件下人们采用相对理性的分析性策略加工相关信息, 而时间紧迫条件下人们采用简单的启发式策略加工相关信息(Edland, 1994; Kerstholt, 1995)。面对简单的任务时, 人们倾向于采用简单的启发式策略, 面对复杂的任务时, 人们倾向于采用理性的分析性策略, 但当任务复杂程度超过了人们的信息加工能力时, 人们又会转而求助于简单的启发式策略(Dijksterhuis et al., 2004)。所有这些都表明, 有限理性是有条件的、动态的。

3 有限理性的价值之争

目前, 无论在有限理性研究者内部, 还是在传统经济学界乃至整个社会科学界, 在人类理性有限这一点上已经基本达成了共识。诺贝尔经济学奖相继被授予基于有限理性假设开展研究的学者, 且其中有两位心理学家和两位经济学家, 这本身就是达成以上共识的明证。然而, 关于有限理性对人类究竟意味着什么以及人类应该如何应对的问题, 无论在有限理性研究者和传统经济学之间, 还是在有限理性研究者内部, 都还存在着巨大的争议和分歧。讲清楚这些争议和分歧有助于更好地理解当前这场理性观革命的本质。

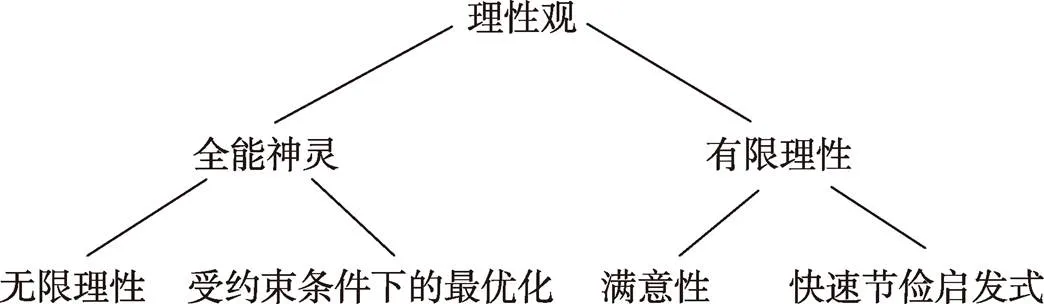

3.1 有限理性研究者与传统经济学的分歧

有限理性研究者对传统经济学理论和模型的质疑可以概括为以下两点:(1)这些理论和模型符合实际吗?(2)人们按照这些理论和模型做出判断和决策一定能获得好的结果吗?如上所述, 关于第(1)个问题, 传统经济学已经做出了让步, 承认人的理性尚达不到他们的理论和模型所要求的水平。然而, 关于第(2)个问题, 他们却有自己的不同看法。针对有限理性研究者的疑问, 他们反问以下两个问题:(1)人们实际上怎么做等于人们应该怎么做吗?(2)有限理性研究者有比现有的理论和模型更加成熟完备的理论和模型, 且一定能够比现有理论和模型做的更好吗?正是这种坚持或疑问(或许再加上经济学一向的矜持和骄傲), 使得经济学家们对有限理性理论持审慎和保留态度, 认为它们充其量不过是弥补了传统经济学模型的不足, 只需要在原有模型中考虑和吸收新的参数而已。于是, 尽管经济学界出现了形形色色的考虑和吸收有限理性参数的修正模型, 但并未放弃无限理性的思想和最优化的梦想。吉戈伦尔等(1999/2002)清醒地认识到了这一点, 指出这种表面上承认有限理性的受约束条件下的最优化模型比原来的无限理性模型更复杂, 需要的信息量更大, 要求完成的计算更难, 实际上暗含着比原来的无限理性假设更强的无限理性假设。为了提醒人们注意人类理性观的现状, 他曾用图1概括了有限理性革命以来处于持续斗争中的4种主要理性观的僵持局面。

图1 有限理性革命以来理性观的僵持局面(吉戈伦尔等, 1999/2002)

图1表明, 有限理性革命并未从根本上改变传统经济学将人视为全能神灵的理性观。现有的经济学仍然是此种观点占主导地位的经济学。无限理性论者无视当代认知心理学发现的有限理性事实, 仍然固守原有的无限理性模型。受约束条件下的最优化表面上接受认知心理学发现的有限理性事实, 但不愿放弃无限理性模型的思想和最优化梦想。所不同的是, 出现了与强大的传统无限理性阵营相对峙的有限理性阵营。该阵营也分化出了两个学派:(1)侧重于选项加工并强调人们按照满意性(与最优化相对)原则简化目标(选项)搜索和决策的满意性学派, 以Simon和Selten为代表; (2)侧重于属性加工并强调人们按照启发式规则简化信息搜索和加工的快速节俭启发式学派, 以Gigerenzer及其带领的研究团队为代表。在Gigerenzer看来, 虽然Kahneman和Thaler的研究表面上是在探讨有限理性问题, 但实际上他们坚持的是无限理性标准和最优化梦想, 所以没有把他们归入有限理性阵营(参见后文介绍的相关争论)。

上述两大阵营之间的对峙涉及到了决策领域由来已久的“规范模型”(normative model)和“描述模型”(descriptive model)之争, 争议的焦点在于衡量人们理性的标准究竟是什么。传统经济学的全能神灵模型承认人类理性有限的事实, 却不承认有限理性的价值。经济学家们坚持认为他们的理论和模型是引导人们理性决策的规范模型(即人们应该遵循的标准模型), 理由是:(1)它们是按照严格的逻辑、概率和统计学标准建立的模型, 最为符合人们应该如何深思熟虑和做出选择的理性标准; (2)它们具有如何实施和完成的完备程序, 告诉人们具体需要做什么和怎样做, 且在经济学实践中广为流行和取得过成功; (3)它们有完美的(或优美的)数学形式, 集中体现了迄今为止人类的最高智慧(Conlisk, 1996)。在他们看来, 有限理性研究者的相关发现及在此基础上建立的人类决策和行为模型充其量属于描述模型, 反映的是人类低级的或次优的理性, 虽然符合实际, 却不宜作为衡量人类理性的标准。经济学是为人们提供规范或标准的追求最优化的学科, 而不是停留于或满足于现状描述的学科。是什么和怎么做不等于应该是什么和应该怎么做, 因此有限理性及基于此概念的相关研究和发现的价值是有限的。如前所述, 有限理性研究者原本就是针对这种被经济学家奉为神明的规范或标准模型而提出有限理性假设的, 当然不会同意上述说法。在他们看来, 无论所谓的规范或标准模型表面上看起来多么光鲜、多么完美, 不符合实际的和无用的就是不合理的, 不应该作为衡量人们理性的标准。倒是有限理性是人类可以依靠和仰仗的稳定、可靠的资源, 基于此种理性建立的人类决策和行为模型更现实, 也更有用。

上述分歧实际上也涉及到了所谓的“道义理性” (deontological rationality)和“后果理性” (consequentialist rationality)之争(Stein, 1996)。道义理性认为人们有做到理性的义务和责任, 强调思考和选择过程的合理性, 只要这个过程符合特定的逻辑和概率规则, 它就是理性的, 不管结果如何。后果理性强调选择本身的合理性, 它关心人们应该做出什么样的选择, 而不关心人们应该如何思考或做出选择。即便一个人没有按照既定的逻辑和概率规则进行思考和做出选择, 只要选择是合理的, 就是理性的。很显然, 经济学的规范模型侧重于道义理性, 而有限理性研究者的描述模型侧重于后果理性。从前者的角度看, 有限理性是不合理的、有缺陷的和次优的, 而从后者的角度看, 有限理性是合理的、足够好的和有价值的。

3.2 有限理性研究者内部之争论

上述有限理性研究者与传统经济学理论的分歧也反映到了有限理性研究者内部。虽然都是基于有限理性假设开展研究和构建理论体系, 但有限理性研究者在对有限理性的价值判断上也存在着较大的分歧。大体而言, 前述的4位诺贝尔经济学奖获得者可以分为两个阵营。较为早期的Simon和Selten属于一个阵营, 他们研究有限理性和启发式, 但并不反对有限理性和启发式。如前所述, Simon (1956)的有限理性概念非常重视环境条件对人的理性的约束作用及其与人的理性之间的耦合关系。这意味着, 从提出有限理性概念伊始, 他就跳出了现有经济学划定的界限或摆脱了其设定的规范, 将外部环境的要求作为衡量人们理性的标准。能够与环境要求相适应的(而不是符合经济学规范模型的)决策就是理性的, 而有限理性及其衍生出来的启发式恰恰是能够很好地适应环境要求的。他提出的“满意性” (satisficing)原则, 正是出于这样的考虑(Simon, 1956)。Selten (1998, 2001)的抱负适应理论也充分考虑了环境条件的约束作用, 试图在Simon满意性原则基础上进一步澄清人们是如何做到满意或不满意的, 也并不否定有限理性和满意性原则的合理性。

较为晚期的Kahneman和Thaler属于另一个阵营, 他们研究有限理性和启发式是希望人们克服和避免其衍生出来的认知偏差或错误。Kahneman的研究方案被称为“启发式−偏差” (heuristics and biases)方案(Kahneman et al., 1982), 这里的“偏差”是相对于规范的概率和统计规则而言的, 也就是说, 从一开始他就是以经济学的规范模型为标准来界定理性的。他及其同事曾用许多经典的实验证明, 人们有重失轻得的倾向, 还会受问题表述方式的影响而无视问题的本质, 经常采用“代表性启发式” (representation heuristic)、“可得性启发式” (availability heuristic)、“锚定启发式” (anchoring heuristic)等错误方法做出决策(Tversky & Kahneman, 1974)。Thaler的研究也基本秉承了这种观点, 他甚至认为人们的此类偏差或错误是根深蒂固的、自身难以克服的, 需要外部“助推” (nudge)来帮其绕开陷阱(Thaler & Sunstein, 2008)。

Gigerenzer坚定地站在Simon和Selten一边。如前所及, 在Simon满意性思想基础上, 他明确地提出了生态理性和社会理性的概念, 前者是指人们的所思所想及所作所为与现实环境的匹配或拟合程度, 后者是前者向社会领域的延伸, 指人们的所思所想及所作所为与特定社会场合及所涉及的社会内容的匹配或拟合程度。当用这样的标准来评判人们是否理性时, 不仅更能反映人们判断和决策的实际认知过程、更具有现实意义, 而且有限理性及其衍生出来的启发式常常是合理和具有适应性的。他曾和Kahneman及Tversky展开辩论, 被后人称为“理性战争” (The rationality wars; Samuels et al., 2002)。作为这场战争的发起者, Gigerenzer (1991)质疑Kahneman和Tversky发现的合取谬误(conjunction fallacy)、框架效应(framing effect)、基础比率谬误(base rate fallacy)等所谓认知偏差所依据标准的可靠性及稳定性, 指出它们不仅是依据传统经济学的概率和统计学标准, 还是基于非常狭隘的概率和统计学标准, 来评判人们理性的, 而且他们所谓的认知偏差都是在人为的(而非生态的)实验条件下诱导出来的。如果采用其他竞争性的概率和统计学标准, 这些偏差就不是偏差了, 或如果在自然真实的情境中进行实验, 这些偏差就可能被削弱、被消除甚至被逆转。

在Tversky和Kahneman (1983)用来证明合取谬误的“琳达问题”中, 向被试提供如下描述:“琳达, 31岁, 单身, 直率而聪明, 曾经主修过哲学。在她还是学生时, 就十分关心歧视和社会公正问题, 而且参加过反对使用核武器的示威游行。” 在被试读了这份描述后, 要求他们回答以下两个选项哪一个可能性更大:(a)琳达是一个银行出纳员; (b)琳达是一个银行出纳员和女权运动的积极参加者。结果大约85%的被试选择了(b), 而正确的答案应该是(a), 因为两个事件同时发生(合取)的概率永远不可能大于其中一个事件发生(析取)的概率。他们把这种错误归咎于代表性启发式, 认为人们是基于对琳达的描述与两个选项的表面类似性而不是基于概率原理做出选择的。然而, Gigerenzer (1991)认为, 他们所说的概率只是单事件概率, 而不是频数论者所说的概率。如果采取频数方式提出类似问题, 如“现在有100个人都符合对琳达的描述, 那么她们中有多少人是:(a)银行出纳员; (b)银行出纳员和女权运动的积极参加者”, 合取谬误就急剧地降低到大约15% (Hertwig & Gigerenzer, 1999)。再如, 在Tversky和Kahneman (1981)用来证明框架效应的著名的“亚洲疾病问题”中, 告诉被试有600人罹患了一种疾病, 两种救治方案供选择。获益情境的表述是:A. 救活200人(无风险选项); B.1/3可能性救活600人, 2/3可能性救活0人(有风险选项)。损失情境的表述是:C. 死亡400人(无风险选项); D. 1/3可能性死亡0人, 2/3 可能性死亡600人(有风险选项)。结果发现, 获益情境下72%的人选择无风险选项A, 而损失情境下72%的人选择有风险选项D。按照预期效用模型, 以上4种救治方案的期望值都是相同的, 不应该出现厚此薄彼的选择差异, 因此被试的选择显然受到了问题表述方式(框架)的影响, 而忽视了问题的本质或逻辑前提。然而, 后来的研究发现框架效应实际上是由于无风险选项(A和C)和有风险选项(B和D)给出的信息量不对称造成的。如果补全了无风险选项缺失的信息(A选项中的“400人无法获救”或C选项中的“200人不会死亡”), 框架效应就消失了(Kühberger & Tanner, 2010)。类似地, 在Kahneman和Tversky (1973)用来证明基础比率谬误的“工程师−律师”任务中, 告诉被试箱子里有100张卡片, 卡片上的文字分别描述100个人的特征, 其中有30个律师和70个工程师, 要求他们根据从箱子里抽出卡片上的描述判断这个人是工程师或是律师。结果发现, 被试大都依据卡片上的描述做判断, 而忽视了事先给出的基础比率。然而, 后来研究发现, 如果明确告知被试是按照随机原则抽取卡片的, 或者让被试自己随机抽取卡片, 忽视基础比率现象就大大削弱了(Baratgin & Noveck, 2000)。

作为对Gigerenzer (1991)的回应, Kahneman和Tversky (1996)指出, Gigerenzer曲解或误解了他们研究方案的本意和基本立场, 把本不属于他们的观点强加于他们, 然后来批评他们。他们明确指出, 启发式有时候是好的、有益的, 有时候是不好的、有害的。“启发式−偏差”方案并非意味着启发式一定导致偏差和谬误, 只是希望系统地揭示人们在不确定条件下判断和决策的实际认知过程, 并无对启发式做出好坏优劣的价值判断之意。在这种意义上, 采用部分的概率和统计学标准、在特定的实验条件下来考察人们的推理过程是如何偏离标准模型的, 并无什么不妥的。实际上, Gigerenzer并没有否定启发式−偏差方案的发现本身, 只是在不同条件下得到了不同的发现而已。然而, Gigerenzer (1996)并不认同此种辩解, 认为即便Kahneman及其同事无意将启发式和偏差关联在一起, 但他们实际上已经将二者关联在一起, 而且已经产生了诱导研究者和普通人把概率和统计学标准作为评判理性的标准, 而把启发式视为偏差和谬误的广泛影响。更为重要的是, 用狭隘的概率和统计学标准及人为的情境诱导出来的所谓认知过程并非真实的认知过程。他及其所带领的研究团队通过大量的研究证明, 从生态理性角度看, 他们提出的“再认启发式” (recognition heuristic)、“单一理由决策” (one reason decision- making)等“快速节俭启发式” (fast and frugal heuristics)不仅快速、节俭, 而且准确、可靠, 甚至比多元回归、预期效用模型、贝叶斯模型做出的决策还要好(吉戈伦尔等, 1999/2002)。

3.3 超越狭义之争,回归满意性

无论在有限理性研究者与传统经济学之间, 还是在有限理性研究者内部, 争论双方均各执一词, 互不相让, 不仅带来了理论上的混淆, 而且造成了实践上的混乱。要想破解这个困局, 双方都既需要超越, 又需要回归。

3.3.1 超越狭义之争

如前所述, 有限理性问题研究割不断跟哲学及相关学科中理性问题研究的联系, 也不应该隔绝这种联系。理解和把握有限理性的本质含义时如此, 解决有限理性价值之争问题时亦应如此。“当局者迷, 旁观者清”, 只有超越有限理性价值之争的狭义语境, 站在跨学科的角度进行思考, 才有可能找到这个谜题的谜底。

事实上, 上述有限理性价值之争与哲学(包括社会学、法学、政治学、伦理学等)中更为广义的实然和应然、工具理性和价值理性之争(戴宏才, 2012; 苏国勋, 1988; 王彩云, 郑超, 2014)既有联系,又有区别。联系在于, 有限理性可以视为一种实然状态, 强调此种理性的适应性功能实际上是侧重于其工具价值。相反, 传统经济学及相关学科所推崇的全能神灵模型可以视为一种应然状态, 强调此种理性模型的规范或引导作用实际上是侧重于其理想价值。区别在于, 这里的实然和应然并非客观世界的实然和应然, 而是作为认识客观世界主体的人的理性态度和能力的实然和应然。按照这些学科关于实然和应然、工具理性和价值理性辩证关系的观点, 可以对上述有限理性价值之争做出以下两点判断:

(1)实然不等于应然, 应然也不等于实然, 二者不能相互混淆和替代。作为一种实然状态的有限理性, 其本身是不可回避的客观事实, 虽然它尚无法让人达到传统经济学设想的最优化状态, 但其衍生出来的启发式工具(工具理性)已经可以保证人类很好地适应环境(吉仁泽, 2002/2006)。如果无视这种客观事实, 非要用传统经济学倡导的规范模型(价值理性)来代替它, 不仅在现实中是行不通的, 而且有可能导致人们为了强行行不可行之事而陷入迷茫、困顿甚或崩溃的状态, 整体上把人类引向虚幻的、不切实际的歧途。历史上和现实生活中, 此类用应然代替实然、用理想代替现实的做法所导致的社会或个人悲剧并非罕见。另一方面, 作为一种应然状态的全能神灵模型是规范和引导人们行为的理想状态, 体现了人们更高的价值追求。人们在现实的决策情境中需要做出更加合理和有效的决策, 人类也需要向更高的理性目标进化和发展。如果无视实然的有限理性尚存在的缺陷和不足(偏差或谬误), 用它来代替应然的价值理性, 不仅可能导致人类的理性态度和能力停顿不前, 而且如果将这种实然逻辑和工具价值延伸至社会和道德领域, 在现实中有可能为不思进取和无所作为者提供借口, 甚至成为恶行和不义者自我辩解的托词。

(2)实然和应然相互联系, 适当条件下可以相互转化。有限理性是无限理性的基础或条件, 无限理性是有限理性的目标和方向。如前所述, 有限理性是一种可以量化的、动态发展的资源, 无论从个体发生发展的角度来看, 还是从种群演化的角度来看, 在有限理性的实然状态和无限理性的应然状态之间均没有天然的鸿沟。有限理性始终处于向更高的理性状态或水平发展或演化的过程之中, 其发展变化遵循量变质变的规律, 而无限理性为其提供了目标和方向。在个体适应现实环境或追求近期目标意义上, 有限理性的工具价值本身也是一种价值, 具有价值属性, 而在解决有限理性无法解决的更为复杂的问题或追求人类整体和长远目标意义上, 现有的无限理性模型本身也是一种工具, 具有工具属性。

因此, 上述的有限理性价值之争并非是不可调和的, 无论在有限理性研究者和传统经济学之间, 还是在有限理性研究者内部, 争论的双方都承认理性有限的事实, 也都想在此基础上获得更高的价值, 实现更好的目标。如同Samuels等(2002)在评论Gigerenzer和Kahneman及Tversky之间的理性战争时指出的那样, 双方的分歧并非像他们想象的那样大, 只是由于缺乏沟通和交流, 使得双方各自坚持自己的立场, 而忽视了对方观点的合理性及与己方观点的相通之处。

3.3.2 回归满意性

跨学科的思考只是回答了应该如何看待有限理性价值之争的问题, 并未解决究竟应该如何做的问题。如果说无限理性模型的价值诉求过于高远或超前, 不具有现实性和可行性, 而有限理性的价值诉求又过于保守或不思进取, 那么究竟应该怎么做呢?

对有限理性研究了解越多, 就越发感受到Simon思想的博大精深!实际上, 在Simon的有限理性理论体系中, 早已对上述问题给出了答案。他的满意性原则可以说是弥合争论双方分歧, 克服二者缺陷的一剂良药:人是理性的, 所以不会故步自封而不思进取, 我们也不能无限降低对人的理性目标的追求; 人的理性是有限的, 所以不会追求过于高远和超前的目标, 我们也不能无限拔高对人的理性目标的追求。从理性目标的角度看, 他的满意性是从有限理性事实推导出来的必然结论(Simon, 1955); 从应对策略和方法的角度看, 他的满意性是他给出的应对有限理性的策略或方法。令人满意的目标通常都是高于实然状态而低于应然状态的相对的价值均衡点。虽然人们有可能会把实然状态作为目标, 满足于现状而不思进取, 但通常人们都会设定高于至少略高于实然状态的目标, 因为实现了这样的目标而满意。人们不应脱离有限理性的现实去好高骛远地追求无限理性的最优化目标, 也不应满足于有限理性的现状而固步不前, 这正是满意性原则想要表达的思想。如此看来, Kahneman和Tversky不妨把无限理性的价值诉求降低一些, 这样就不会为有限理性如此多的偏差或谬误而忧心忡忡了, 而Gigerenzer不妨把有限理性的价值诉求升高一些, 这样就不会固守有限理性的适应性价值而高枕无忧了。因此, 回归Simon的满意性, 或许能够使理性战争的双方找到二者价值目标的均衡点, 化干戈为玉帛。

问题的难点在于, 究竟应该把价值目标的均衡点设在何处呢?是靠近无限理性一点, 还是靠近有限理性一点?为了问答这个问题, Simon (1955)提出了“抱负水平” (level of aspiration)的概念, 指个体事先设定的主观的价值标准。然而, 由于人们面临的现实条件及理性水平千差万别, 且处于动态的发展变化过程之中, 所以无法找到适用于所有人和对一个人在所有时空条件下都适用的抱负水平。即便是在特定时空条件下的单个人, 由于信息不全或不对称及多种价值目标冲突或不相容, 抱负水平的设定也是非常困难的。Selten (1998)的抱负适应理论雄心勃勃地想要揭示此种条件下抱负水平的变化规律, 为“理性有限的经济代理人的非最优化行为建立模型”, 但正如他自己所说:“迄今为止尚不能声称它是关于决策行为的得到实验验证的描述。实验证据表明它尚需扩展和修正” (Selten, 2001)。抱负水平的变化规律问题是该领域未来研究需要攻克的一个难题。

尽管如此, 此种在有限理性(实然)和无限理性(应然)的价值诉求之间寻找均衡点的思想及为此所做的种种努力不仅为我们提供了理解和解决有限理性价值之争的理论视角, 而且为人们在现实中做出取舍提供了方向。适当的做法似乎应该是:设定一个高于现实却又不脱离现实的较高的目标, 以追求满意的(而非最优的)结果, 循序渐进, 不断向最优化目标靠近。在这一点上, 著名儿童发展和教育心理学家维果斯基的“最近发展区” (Zone of proximal development)思想可以给我们以启示。最近发展区即儿童的高级心理机能尚未达到但近期有可能达到的发展水平。他认为落在最近发展区的教育才是最有效的教育(范德维尔, 2000/2017)。借用此种思想, 同样可以说落在最近发展区的理性才是最好的理性。现实生活中, 人们“跳一跳, 够得着”的说法也包含了类似的思想。这种思想实际上是从实然状态出发, 把一个大的应然目标拆分为多个阶段性的小的应然目标, 一个一个完成小目标, 最终实现大目标。事实上, 社会实践中, 小到个人目标的获得和组织目标的完成, 大到社会目标的实现, 似乎都印证了此种量变质变的螺旋式上升规律。至于究竟应该把理性的价值均衡点或抱负水平设在何处, 则是因人、因时、因地而异的, 恰恰也是考验人的理性的重要问题之一。

4 有限理性革命的理论意义

如前所及, 目前文献中关于有限理性问题的探讨还主要局限在部分学科和停留于局部的问题上, 相对缺乏宏观的、理论的总结和思考。即便上述的“理性战争”, 也只是就事论事式的辩论, 似乎没有挖掘出这次有限理性运动的深刻涵义。虽然吉戈伦尔等(1999/2002)提出了有限理性革命的概念, 但并没有进一步深入揭示这次理性观革命的深远的理论意义。特别是, 他们似乎秉持一种偏于保守的有限理性观来和现有的过于激进的无限理性观相抗衡, 从而回到了试图用一种观点来直接取代另一种观点的非此即彼的老路[10]他们似乎仅看到了有限理性的适应性价值, 相对忽视了其不足, 有用实然代替应然的倾向。。事实上, 这次有限理性革命及其确立的有限理性观的理论意义远非仅仅如此, 至少可以由小到大、由近及远, 从以下几方面来把握。

首先, 从心理学自身发展的角度看, 有限理性革命及其确立的有限理性观跨越心理学中不同流派的界限, 整合形形色色的理论观点, 找到了心理学发展的主线, 对于这门学科形成完整而一致的研究范式及体系具有重要的理论意义。从方法论和方法的角度看, Simon关于人类理性与环境条件耦合关系的论述和基于此提出的满意性原则及Gigerenzer提出的生态理性和社会理性思想对于心理学研究具有重要的方法论意义; Simon用计算机类比认知过程的思想及Gigerenzer用计算机模拟现实世界数据、比较不同模型预测成绩的方法, 大大促进了计算机和统计科学与心理学研究的融合; Selten用数理方法说明有限理性博弈过程、Kahneman和Tversky用精妙的实验设计支持预期理论均极大地推动了心理学中用数学模型理解和表达认知过程的研究思路; Thaler采用心理学的实验方法探讨经济学、金融学和法学等领域的现实问题, 加深了心理学方法与这些学科方法的交叉融合,既突出了这些社会科学领域以人为本的本质, 又推进了心理学的应用。近70年来好几代心理学家围绕有限理性开展研究过程中积累起来的大量科学发现和成果补充和丰富了心理学的知识和思想宝库, 也是自1879年冯特建立世界上第一个心理学实验室、标志着心理学诞生以来, 这门学科为人类知识和思想宝库做出的最重要的贡献之一[11]非常有趣的巧合是, Simon获得诺贝尔经济学奖的年份恰好是心理学诞生的第100年。, 对于心理学的未来发展具有重要而深远的意义。

其次, 从跨学科发展的角度看, 有限理性革命及其确立的有限理性观及方法论推动了当代科学研究特别是社会科学研究的进步。正如吉戈伦尔等(1999/2002)所提醒的那样, 有限理性革命尚未取得最终的成功, 也就是说它尚未从根本上改变人们坚持无限理性模型而追求最优化梦想的局面。然而, 理性有限的观念已经深入人心, 其影响已经超越心理学和经济学, 渗透和辐射到了诸多学科领域, 为整个社会科学的发展注入了新鲜血液, 侵入了原本以理性至上及结构化和科学化为导向的铁板一块的社会科学的版图。此种新兴有限理性观及方法论与传统无限理性观及方法论分庭抗礼的局面, 有助于社会科学研究者反思以往研究的得与失, 找到更为科学合理的研究思想和路线。实际上, 在距离本次革命的中心较近的学科中, 原本一直以科学化为导向的风险评估和人类决策问题研究, 已经拓展出了行为决策研究领域, 原本以概率和数理运算为基础的经济学和金融学, 已经衍生出了行为经济学和行为金融学的分支学科, 且均显示出了欣欣向荣之势。受其影响, 在距离本次革命的中心较远的社会学、管理学、政治学和法学等传统社会科学中, 也都相继出现了基于有限理性观及其方法论的行为社会学、行为管理学、行为政治学和行为法学的分支学科。有限理性革命是一场静悄悄的革命, 它没有采取狂风暴雨般的“革命”方式, 却在很大程度上动摇了传统社会科学的根基, 为社会科学研究提供了新的理论和方法论基础, 对社会科学未来走向的影响将会是深远的。

第三, 从人类理性观演变历史的角度看, 有限理性革命及其确立的有限理性观及方法论具有里程碑意义, 标志着人类理性观发展到了一个全新的高度。如前文所及, 文艺复兴以来, 生物学中的进化论、哲学中的唯意志论及心理学中的精神分析理论均曾经对人类的理性提出过挑战。它们提出的观点不能说不极端, 采用的宣称自己观点及反对已有观点的方式不能说不激烈, 但均未达到被人们尤其是其所反对的阵营认同和接受的目的。究其原因, 一方面它们直接否定人类理性的观点与人们的常识有较大出入, 另一方面这些理论并未提供充分的科学证据来支持自己的观点。也就是说, 它们用一种关于人类理性的非理性的观点来反对另一种关于人类理性的相对还算理性的观点[12]相对于形形色色的贬低人类理性的非理性论而言, 文艺复兴以来建立起来的理性观对人类理性的态度是较为理性的, 虽然也出现了过高估计人类理性的倾向。, 注定是要失败的。

相对而言, 当前这场发端于认知心理学的有限理性革命不仅对人类理性的观点更加客观, 而且用来论证其观点的方法和证据更加科学可靠。它不是简单地用一种极端的观点来直接否定和代替另一种极端的观点, 而是人类对自身理性的一次深刻的大反思, 建基于数千年的经验教训和当今科学研究的最新成果, 使人们摆脱了幼稚的非此即彼、非左即右的二元论思维模式, 在传统的理性和非理性之争的鸿沟之间架起了一座桥梁。援用心理学上“元认知” (metacognition)研究的观点, 个体对自身认知过程的意识和监控才是其认知水平的最高体现(Dunlosky & Metcalfe, 2008), 同样可以说人类关于自身理性的意识和监控才是人类理性水平的最高体现。有限理性观不否认人类的理性, 也不回避人类理性受到的限制, 是迄今为止理解和看待人类理性的最为清醒、最为冷静、最为成熟的态度, 让人类达到了关于人类理性的“元理性”水平[13]此处借用了心理学上的元认知概念, 它是指个体对自身认知过程的认知, 包括意识、评价和监控。类似地, 元理性是人类对自身理性的理性, 同样包括意识、评价和监控。, 这在人类历史上还是第一次。因此, 这次有限理性革命绝不是简单地用有限理性概念来否定无限理性概念, 在很大程度上, 它是在元理性水平上对理性概念的重新诠释或界定。用Simon (1972)的话说:“所谓理性就是在受限制或约束条件下去做适当的事情”, 这或许是目前关于人类理性概念的最直白、也是最恰当的表述。我们应该庆幸, 在经过了漫长的摸索和付出了沉重代价之后, 人类终于能够如此清醒和冷静地理解和看待自身的理性, 且具备了达成共识的能力, 充分体现了人类区别于动物的高级智慧。

5 结语

有限理性革命提醒我们对待人类的理性要保持理性, 同样地, 对待有限理性革命及其产生的成果也要保持理性。在承认有限理性事实这个大前提下, 如何吸收、消化这次革命的成果, 是因国情、人情而异的。如前所述, 有限理性是可以量化的动态概念, 每个国家和地区都可以根据自己的传统文化形成的国情、人情, 来选择倡导人们更加理性一些, 还是适当放松一下理性的限制。Kahneman和Thaler针对美国社会中人们对待理性的实然传统及流行的实用主义和工具主义文化, 强调有限理性(作为工具理性)可能带来的偏差或谬误, 提醒人们更为理性一些, 客观上具有纠正美国人相对非理性行为的作用。Gigerenzer针对德国社会中人们对待理性的应然传统及流行的过于理性保守的文化, 强调有限理性具有适应性的实然价值, 提醒人们适当放松一下理性的限制, 客观上具有纠正德国人相对过于理性保守的行为的作用。中国传统文化中既有“自然无为、居下不争、谦虚谨慎、以柔克刚”的相对理性的一面(张其成, 2005), 又有面子、人情和义气的相对非理性的一面(黄国光, 1983), 总体而言以事实为依据和准绳的理性成分相对少了一些(梁漱溟, 2009), 所以历史上和现实生活中出现过无数次或左或右的错误, 造成了巨大的损失, 留下过惨痛的教训。

因此, 有限理性革命及其成果对我们的启示似乎应该是, 让我们的人民在现有的有限理性基础上变得更加理性一些, 而不是相反, 至少目前情形下是如此。正像习近平总书记在十九大报告中指出的那样, 要“加强心理服务体系建设, 培育自尊自信, 理性平和, 积极向上的社会心态”, 已经将心理品质和理性精神的培育置于“保障和改善民生水平, 加强和创新社会治理”的高度(习近平, 2017), 将会对中国社会未来发展产生深远影响。

Almond, G. A. (1945). The political attitudes of wealth.,(3), 213–255.

Anderson, J. R. (1990).(pp. 95–126)Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Arrow, K. J. (2006).(Wan, Q. Trans.). Beijing: Huaxia Press. (Original work published in 1974)

[阿罗. (2006).(万谦译). 北京: 华夏出版社. (原著出版于1974)]

Baratgin, J., & Noveck, I. A. (2000). Not only base rates are neglected in the Engineer-Lawyer problem: An investigation of reasoners’ underutilization of complementarity.(1), 79–91.

Brunswik, E. (1956).(p. 36)Los Angeles: University of California Press.

Compilation team. (2018).. Beijing: Higher Education Press.

[本书编写组. (2018).. 北京: 高等教育出版社.]

Conlisk, J. (1996). Why bounded rationality?669–700.

Dai, H. C. (2012).. Chongqing: Chongqing University Press, China.

[戴宏才. (2012).. 重庆: 重庆大学出版社.]

Darwin, C. R. (2012).(J. R. Zhou, Trans.). Beijing: The Commercial Press. (Original work published in 1859)

[达尔文. (2012).(周建人译). 北京: 商务印书馆. (原著出版于1859年)]

Descartes, R. (2021).(L. Li, Trans.). Esat China Normal University Press. (Original work published in 1641).

[笛卡尔. (2021).(李琍译). 华东师范大学出版社. (原著出版于1641)]

Dijksterhuis, A., Bos, M. W., Nordgren, L. F., & van Baaren, R. B. (2004). On making the right choice: The deliberation- Without attention effect.(5763),1005–1007.

Dunlosky, J., & Metcalfe, J. (2008).SAGE Publications, Inc.

Eatwell, J. (1996).. (D. S. Chen, Trans.). Beijing: Economic Science Press. (Original work published in 1987)

[伊特韦尔. (1996).(第2卷, p. 76) (陈岱孙等译). 北京: 经济科学出版社. (原著出版于1987年)]

Edgeworth, F. Y. (1890). The element of chance in competitive examinations.(3), 460–475.

Edland, A. (1994). Time pressure and the application of decision rules: Choices and judgments among multi attribute alternatives.(3), 281–291.

Feng, L. Z., & Zhou, X. X. (2018). Practical significance and contemporary value of the discussion on the standard of truth, May.

[冯灵芝, 周显信. (2018). 真理标准大讨论的实践意义与当代价值., 2018-05-21.]

Feng, Y. L. (2012).(Y. G. Tu, Tuans.). Beijing: Beijing University Press. (Original work published in 1948)

[冯友兰. (2012).(涂又光译). 北京: 北京大学出版社. (原著出版于1948年)]

Feuerbach, L. A. (1958).(T. Q. Wang, & Y. A. Wan, Trans.). Beijing: SDX Joint Publishing. (Original work published in 1839)

[费尔巴哈. (1958).(王太庆, 万颐庵译). 北京:生活·读书·新知三联书店. (原著出版于1839年)]

Foucault, M. (2003).(B, C. Liu, & Y. Y. Yang, Trans.). Beijing: SDX Joint Publishing. (Original work published in 1961)

[福柯. (2003).(刘北成, 杨远婴译). 北京: 生活·读书·新知三联书店. (原著出版于1961年)]

Freud, S. (1984).(J. F. Gao, Trans.). Beijing: The Commercial Press. (Original work published in 1917)

[弗洛伊德. (1984).(高觉敷译). 商务印书馆. (原著出版于1917年)]

Gigerenzer, G. (1991). How to make cognitive illusions disappear: Beyond heuristics and biases. In W. Stroebe & M. Hewstone (Eds.),(Vol. 2, pp. 83–115). Chichester, UK: Wiley.

Gigerenzer, G. (1996). On narrow norms and vague heuristics: A reply to Kahneman and Tversky.(3), 592–596.

Gigerenzer, G. (2006).(Y. F. Liu, Trans.). Shanghai: Shanghai Educational Press. (Original work published in 2002)

[吉仁泽. (2006).(刘永芳译). 上海: 上海教育出版社. (原著出版于2002年)]

Gigerenzer, G. (2016). Rationality without optimization: Bounded rationality. In L. Macchi, M. Bagassi, & R. Viale (Eds.),(pp. 3–22). Cambridge, MA: MIT Press.

Gigerenzer, G., & Selten, R. (2016).(Y. F. Liu, Trans.). Beijing: Qinghua University Press. (Original work published in 2001)

[吉仁泽, 泽尔腾. (2016).(刘永芳译). 北京: 清华大学出版社. (原著出版于2001年)]

Gigerenzer, G., Todd, P. M., & ABC Group. (2002)(Y. F. Liu, Trans.). Shanghai: East China Normal University Press. (Original work published in 1999)

[吉戈伦尔, 托德, ABC研究组. (2002).(刘永芳译). 上海: 华东师范大学出版社. (原著出版于1999年)]

Grüne-Yanoff, T. (2007). Bounded rationality.(2), 534–563.

Hegel, G. W. F. (1979).(L. He, & J. X. Wang, Trnas.). Beijing: The Commercial Press. (Original work published in 1807)

[黑格尔. (1979).(贺麟, 王玖兴译). 北京: 商务印书馆. (原著出版于1807年)]

Hertwig, R., & Gigerenzer, G. (1999). The “conjunction fallacy” revisited: How intelligent inferences look like reasoning errors, 275−305

Hou, S. W. (2019). AI must solve the worry of technology before benefiting mankind., November 7.

[侯树文. (2019-11-07). AI造福人类之前须解决技术之忧..]

Huang, G. G. (1983).Beijing: Renmin University of China Press.

[黄国光. (1983).. 北京: 中国人民大学出版社.]

Isen, A. M., & Patrick, R. (1983). The effect of positive feelings on risk taking: When the chips are down.,(2), 194−202.

Kahneman, D., Slovic, P., & Tversky, A. (1982).. Cambridge: Cambridge University Press.

Kahneman, D., & Tversky, A. (1973). On the psychology of prediction.(4), 237–251.

Kahneman, D., & Tversky, A. (1979). Prospect theory: An analysis of decision under risk.(2), 263−291.

Kahneman, D., & Tversky, A. (1996). On the reality of cognitive illusions: A reply to Gigerenzer’s critique(3), 582–591.

Kant, I. (1960).(G. W. Lan, Trans.). Beijing: The Commercial Press. (Original work published in 1781)

[康德. (1960).(蓝公武译). 商务印书馆. (原著出版于1781年)]

Kerstholt, J. H. (1995). Decision making in a dynamic situation: The effect of false alarms and time pressure.(3), 181–200.

Kühberger, A., & Tanner, C. (2010). Risky choice framing: Task versions and a comparison of prospect theory and fuzzy-trace theory.(3), 314–329.

Leibniz, G. W. (1982)(X. Z. Chen, Trans.). Beijing: The Commercial Press. (Original work published in 1765)

[莱布尼茨. (1982).(陈修斋译). 北京: 商务印书馆. (原著出版于1765年)]

Liang, S. M. (2009).Phoenix Publishing House, China.

[梁漱溟. (2009).. 凤凰出版社.]

Liu, Y. F., Bi, Y. F., & Wang, H. Y. (2010). The effects of emotions and task frames on risk preferences in self decision making and anticipating others’ decisions.(3), 317–324.

[刘永芳, 毕玉芳, 王怀勇. (2010). 情绪和任务框架对自我和预期他人决策时风险偏好的影响.(3), 317–324.]

Locke, J. (1983).(W. Y. Guan, Trans.). Beijing: The Commercial Press. (Original work published in 1690)

[洛克. (1983).(关文运译). 北京: 商务印书馆. (原著出版于1690年)]

Mayer, J. D., Gaschke, Y., Braverman, D. L., & Evans, T. W. (1992). Mood-congruent judgment is a general effect.(1), 119−132.

Nietzsche, F. W. (2010)(Vol. Ⅳ). (Z. X. Sun, Trans.). Beijing: The Commercial Press. (Original work published in 1886)

[尼采. (2010).(第4卷) (孙周兴译). 商务印书馆. (原著出版于1886年)]

Russell, B. (2012).(Z. C. Zhang, Trans.). Beijing: Beijing Press. (Original work published in 1945)

[罗素. (2012).(张作成译). 北京: 北京出版社. (原著出版于1945年)]

Samuels, R., Stich, S., & Bishop, M. (2002). Ending the rationality wars: How to make disputes about human rationality disappear. In R. Elio (Ed.),(pp. 236–268)New York: Oxford University press.

Sargent, T. J. (1993).. Oxford: Oxford University Press.

Schopenhauer, A. (2018).(C. B. Shi, Trans.). Beijing: The Commercial Press. (Original work published in 1919)

[叔本华. (2018).(石冲白译). 北京:商务印书馆. (原著出版于1919年)]

Selten, R. (1998). Aspiration adaptation theory.(2-3), 191−214.

Selten, R. (2001). What is bounded rationality?In Gigerenzer & Selten (Eds.),(p. 13). New York: Oxford University Press.

Shang, Y. J., & Li, L. (2008). Let economics return to common sense.62−63.

[尚元经, 李莉. (2008). 让经济学回到常识.,62−63.]

Simon, H. A. (1955). A behavioral model of rational choice.(1), 99−118.

Simon, H. A. (1956). Rational choice and the structure of the environment.(2), 129−138.

Simon, H. A. (1957).. New York, NY: John Wiley and Sons.

Simon, H. A. (1959). Theories of decision-making in economics and behavioural science., 249−259.

Simon, H. A. (1972). Theory of bounded rationality. In C. B. McGuire & R. Radner (Eds.),(p.161)North-Holland Publishing Company.

Simon, H. A. (2000). Barriers and bounds to rationality.(1-2), 243–253.

Slovic, P., Finucane, M., Peters, E., & MacGregor, D. G. (2002). Rational actors or rational fools: Implications of the affect heuristic for behavioral economics.(4), 329−342.

Smith, A. (2015).(D. L. Guo, & Y. N. Wang, Trans.). Beijing: The Commercial Press. (Original work published in 1880)

[斯密. (2015).(郭大力, 王亚南译). 商务印书馆. (原著出版于1880年)]

Special commentator of this newspaper. (1978). Practice is the only standard for testing truth.11, May.

[本报特约评论员. (1978-05-11). 实践是检验真理的唯一标准..]

Stein, E. (1996).. Oxford: Clarendon Press.

Stigler, G. J. (1961). The economics of information.,(3), 213−225.

Su, G. X. (1988).Shanghai: Shanghai People's publishing house.

[苏国勋. (1988).. 上海: 上海人民出版社.]

Thaler, R. H. (1991).. New York: Russell Sage.

Thaler, R. H. (1999). Mental accounting matters.(3), 183−206.

Thaler, R. H., & Sunstein, C. R. (2008).New Haven, CT: Yale University Press.

Todd, P. M. (2001). Fast and frugal heuristics for environmentally bounded minds. In G. Gigerenzer & R. Selten (Eds.),(p. 51). New York: Oxford University Press.

Tversky, A., & Kahneman, D. (1974). Judgment under uncertainty: Heuristics and biases.(4157), 1124−1131.

Tversky, A., & Kahneman, D. (1981). The framing of decisions and the psychology of choice.(4481), 453–458.

Tversky, A., & Kahneman, D. (1983). Extensional versus intuitive reasoning: The conjunction fallacy in probability judgment.(4), 293–315.

van der Veer, R. (2017).(B. Guo, Trans.). Heilongjiang Educational Press, China. (Original work published in 2000)

[范德维尔. (2017).(郭冰译). 黑龙江教育出版社. (原著出版于2000年)]

Wang, C. Y., & Zheng, C. (2014). Value rationality and instrumental rationality and their methodological significance: Based on Marx Weber’s rational dichotomy.(2), 48–53.

[王彩云, 郑超. (2014). 价值理性和工具理性及其方法论意义: 基于马克斯.韦伯的理性二分法.,(2), 48–53.]

Xi, J. P. (2017).. Beijing: People’s Publishing House.

[习近平. (2017).. 北京: 人民出版社.]

Zhang, Q. C. (2005).Beijing: China Bookstore Press.

[张其成. (2005).. 北京: 中国书店出版社.]

Zhang, X. (1999). An analysis of the concepts of philosophical rationality and economic rationality., 81–87.

[张雄. (1999). 哲学理性概念与经济学理性概念辨析.(6), 81–87.]

Zhang, Z. W. (2010).. Beijing: Renmin University of China Press.

[张志伟. (2010).. 北京: 中国人民大学出版社.]

The essence of bounded rationality and debate over its value

LIU Yongfang

(Shanghai Key Laboratory of Mental Health and Psychological Crisis Intervention; School of Psychology and Cognitive Science, East China Normal University, Shanghai 200062, China)

Bounded rationality theory derives from contemporary cognitive psychology, manifests itself in economics, and radiates to many disciplines. However, different opinions exist on what bounded rationality is and what it means to people, not only causing confusion in theory but also bringing confusion in practice.

The purpose of this study is to: (1) clarify the essential meaning of bounded rationality from the philosophical and historical backgrounds of human rational evolution; (2) put forward different views on the value of bounded rationality; (3) summarize the far-reaching historical significance and theoretical value of existing achievements.

The author points out that bounded rationality is not the optimization under constraint, not to mention the irrationality. In essence, it is an objective description of the level of human rational evolution and development so far, that is, human beings are rational either in the attitude to reality or in the ability to recognize and transform reality. However, limits to human rationality are observed. Bounded rationalists question popular rationalism in contemporary social science and the reliability of the methodology and knowledge system derived from it, but they do not question rationality itself. They eliminate the dualism thinking mode of rationalism or irrationalism in history, which provides us with a new perspective to understand the nature of rationality from the resource, quantitative, and dynamic development views. In the sense of value rationality, bounded rationality is defective, but in the sense of instrumental rationality, bounded rationality is reasonable, so finding a proper balance point between them is necessary.

The concept of bounded rationality in psychology and its extensive influence have led to another human rational evolution after the “probability revolution” of the Renaissance. It is one of the most important contributions made by this discipline to the treasure house of human thought and knowledge. It not only has far-reaching historical significance but also has interdisciplinary methodological significance.

bounded rationality, heuristics, satisfaction, normative model, descriptive model

2022-02-10

* 国家社会科学基金重大项目(15ZDB121)资助。

刘永芳, E-mail: yfliu@psy.ecnu.edu.cn

B849