内藏班高中生对国内外民族的容器隐喻、群际态度和助人倾向*

2022-11-15王佳佳张积家

孟 乐 叶 灿 王佳佳 张积家

内藏班高中生对国内外民族的容器隐喻、群际态度和助人倾向*

孟 乐2叶 灿2王佳佳2张积家1

(1广西师范大学教育学部、中华民族共同体研究院, 桂林 514004)(2中国人民大学心理学系, 北京 100872)

中华民族共同体作为一种高层级的共同内群体, 性质复杂、构成多元。将中华民族共同体和共同内群体认同模型相结合, 是研究中华民族共同体认同的有效途径。本研究以国内不同民族及其成员表征中华民族共同内群体, 以国外不同民族及其成员表征共同外群体, 通过3个实验考察内藏班高中生对国内外民族的容器隐喻、群际态度和助人倾向。实验1采用空间Stroop范式, 发现国内民族人名呈现在圈内的反应时显著短于呈现在圈外时, 国外民族人名呈现在圈外时的反应时显著短于呈现在圈内时, 说明内藏班高中生已经建构了中华民族共同内群体认知, 将国内民族成员置于容器内, 将国外民族成员置于容器外; 实验2通过启动Stroop范式发现, 当启动词是国内民族名称时, 对积极词的词性判断反应时显著短于对消极词; 当启动词是国外民族名称时, 对消极词的词性判断反应时显著短于对积极词, 说明内藏班高中生对国内民族存在着共同内群体偏爱, 对国外民族存在着共同外群体偏见; 实验3采用金钱和时间助人任务, 发现内藏班高中生捐赠给国内民族成员的金钱和时间均显著多于国外民族成员, 说明内藏班高中生对国内民族成员具有更强的助人意愿。整个研究表明, 具有丰富的跨民族交往、跨文化生活经验的内藏班高中生在共同内群体认知、共同内群体偏爱和对共同内群体成员的帮助倾向上, 均展现出对中华民族共同体的认同。

内藏班高中生, 中华民族共同体, 容器隐喻, 群际态度, 助人倾向

1 引言

共同内群体(common ingroup)是指包摄水平更广的“我们”群体, 是个体或群体经过重新范畴化(recategorization)将群体成员身份由“我们” (内群体)和“他们” (外群体)转变而来的一种包容性更广的群体。共同内群体具有很多层级, 从小组分类到整个人类。一般来说, 个体距离低层级的共同内群体更近, 产生更深的感情, 但低层级的共同内群体的包容性往往不够, 无法满足个体的更高层次的归属需要(Scroggins et al., 2016)。中华民族共同体就是一种高层级的共同内群体。

中华民族共同体作为一种高层级的共同内群体, 具有独特性。首先, 中华民族共同体的性质复杂。社会群体可以根据大范围的主观的或客观的标准来划分, 包括虚拟线索、自然线索和社会线索(佐斌等, 2019)。人为制造的组别属于虚拟线索, 性别、种族、年龄等属于自然线索, 国籍、校友等属于社会线索。“族群–象征主义” (Ethno-Symbolism)和“现代主义” (Modernism)是当代的两大民族理论。按照“现代主义”的观点, 中华民族共同体是拥有疆域的现代政治共同体, 与“国籍”关系密切; 按照“族群–象征主义”的观点, 中华民族共同体是国内多民族血缘交融、历史与文化交流的产物, 与“种族”、“族群”的概念有相通之处(王俊秀等, 2021)。中华民族共同体既涉及自然成分(种族、族群), 也包含社会成分(国籍)。其次, 中华民族共同体的构成成分多元, “它是由许许多多分散存在的民族单位, 经过接触、混杂、联结和融合, 同时也有分裂和消亡, 形成一个你来我去、我来你去, 我中有你、你中有我, 而又各具个性的多元统一体” (费孝通, 2003)。

将中华民族共同体与共同内群体认同模型(Common Ingroup Identity Model, CIIM)相结合, 是研究中华民族共同体认同的有效途径。共同内群体认同模型认为, 通过扩大群际边界, 个体建构出了一个包摄水平更广的上位群体概念——“我们”, 使内群体偏爱延伸至上位群体中先前的外部成员, 并且调整对先前外群体的行为(Gaertner & Dovidio, 2012)。扩大的群际边界、内群体偏爱和行为三个关键词, 指明了共同内群体认同研究的关键。按照共同内群体认同模型的预测, 中华民族共同体认同就是个体在认知上将所属民族和国内其他民族及其成员纳入到一个高层级的共同内群体中, 并且在情感上产生了对共同内群体的偏爱, 在行为上产生了与共同内群体相关的动机和倾向。然而, 目前研究多侧重于理论阐释和政策解读, 多数学者基于共同内群体认同模型分析铸牢中华民族共同体意识的影响因素和可能路径(管健, 荣杨, 2020; 王俊秀等, 2021), 缺乏实证探讨。因此, 有必要开展对中华民族共同内群体认同的实证研究, 推动中华民族共同体研究的深入, 揭示中华民族共同体的认同机制。

抽象概念的认知离不开隐喻。概念隐喻理论(Cognitive Metaphor Theory)认为, 人们用始源域中简单、有形的概念或结构来建构目标域中复杂、抽象的意向图式, 使抽象事物通过具身经验得以理解。中华民族共同体作为一种高层级的描述群体的抽象概念, 其表征也遵循概念隐喻理论。概念隐喻理论由Lakoff和Johnson (1980)在(《我们赖以生存的隐喻》)中提出, 其主要观点为:(1)抽象概念是从具体概念结构中“架构”出来的; (2)具体概念架构抽象概念的过程不仅存在着词语层面的关联, 也存在着思维表征层面的关联; (3)个体理解抽象概念具有感知觉体验性(Lakoff, 1990; Lakoff & Johnson, 1980)。那么, 哪些具体概念能够为中华民族共同体提供表征基础呢?张积家(2018)认为, 容器隐喻可以具象地表达中华民族共同体。容器隐喻(Container Metaphor)属于本体隐喻的一种, 它起源于由皮肤屏障建构的身体容器, 后来被延申为一种内–外的感知觉体验和分类认知(Lakoff & Johnson, 1980)。进化心理学认为, 容器内象征着人类的栖息地, 在那里生活着亲人和同类, 给人带来了安全和温暖的感受, 容器外则是充满了危险和未知的大自然, 给人带来了恐惧和担心。这种在生存和繁衍中得到的容器内外的感知觉经验深刻地影响着人类的思维(戴维•巴斯, 2015)。党的十九大报告提出:“全面贯彻党的民族政策, 深化民族团结进步教育, 铸牢中华民族共同体意识, 加强各民族交往交流交融, 促进各民族像石榴籽一样紧紧抱在一起, 共同团结奋斗、共同繁荣发展。”这里表达的就是中华民族共同体的容器隐喻。虽然以往对容器隐喻的心理学研究很少, 也未涉及对民族共同体的认知, 但在类别认知、亲属关系认知和道德认知等领域的研究却给人以启示。Boot和Pecher (2011)发现, 同一类别的两个物体被置于同一框图中时, 对类别属性的判断更快, 不同类别的两个物体被置于不同框图中时, 被试的反应也更快。这说明, 容器和类别认知之间存在着隐喻关联。在人际关系中, “内/外”的概念可以建构关系亲疏, “内”表示关系亲近, “外”表示关系疏远。李惠娟(2015)证实, 容器的概念可以投射到亲属关系中, 存在着容器内–有血缘关系亲属、容器外–无血缘关系亲属的映射, 显示出基于血缘的亲属关系与容器的隐喻联结。还有研究者从具身经验和语义加工角度证实亲属概念表征的容器隐喻(和秀梅等, 2015; 汪新筱等, 2018)。王丛兴等人(2021)证实, 容器建构道德概念, 并且获得了从容器到道德的双向映射的证据。总结以往研究, 发现同一类别的事物、与个体关系亲近的人或物、性质好的事物与“内”存在着隐喻关联; 不同类别的事物、与个体关系疏远的人或物、性质坏的事物与“外”存在着隐喻联结。

在人类学的族群认同理论中, 根基论(Primordial theory)是重要的一派。根基论认为, 民族认同来自于天赋的或原始性的亲属情感联系, 这种原初的或根本的民族认同对民族的形成有着决定性的作用。本尼迪克特·安德森(2018)认为, 民族主义的情感类似于子女对母亲的情感, 孩子对母亲行为的羞耻感与民族感情中对民族行为的羞耻感相似, 民族认同是对亲属关系的模拟。van den Berghr (1981)用社会生物学中的“亲亲性” (nepotism)概念来说明族群认同。亲亲性是指具有相同基因的个体会合作互保, 以保证该基因群的延续。他认为, 民族是亲属关系的延伸, 族群中心主义深植于人类的生物性中, 不会因为现代化而消失。虽然学术界对根基论有许多批评, 但学者们都赞同民族情感与亲属情感的相似性。既然亲属概念具有容器隐喻, 民族或民族共同体的概念同容器之间就可能存在着容器隐喻。可以假设, 中华民族共同体在个体头脑中的表征是容器隐喻, 在容器内是和谐共处、紧密相连的国内各民族, 在容器外是国外的其他民族。基于此, 笔者认为, 个体意识到国内各民族生活在同一疆界(容器)内, 同呼吸、共命运, 是“我中有你, 你中有我, 谁也离不开谁”的共同内群体, 即为中华民族共同体认知的容器隐喻。

根据容器隐喻, 笔者预测, 个体对居于容器内的国内各民族建构了中华民族共同内群体认知, 对居于容器外的国外民族建构了共同外群体认知。按照共同内群体认同模型, 稳定的共同内群体认知能够将内群体偏好延伸至先前的外群体成员。赵玉芳和梁芳美(2019)发现, 共同内群体认同促进了原有群体的心理融合。内群体偏爱(Ingroup Favoritism/ Ingroup Bias)是群际态度的典型效应。这种效应存在于种族、宗教信仰团体和政治派别等较大的群体之间和企业人员分组等较小的群体之间, 甚至在实验室的人为分组之间也可以观察到(Almaatouq et al., 2020)。以往国内有关民族的内群体偏爱研究, 大多讨论某一民族的态度发展或者两个民族的态度差异, 并未上升到包摄多民族的共同内、外群体的水平, 如藏、汉大学生的内外群体偏爱效应差异研究(吕庆燕, 王有智, 2011)。有关“中国人”的研究虽然包摄了国内众多群体(Liu et al., 2015), 但“中国人”的概括化身份标签很可能掩盖了共同体的内部构成特征。如前所述, 中华民族共同体的性质复杂、构成多元。我国各民族之间团结互助、关系融洽, 但不同民族间的差异和彼此持有的刻板印象也客观地存在着(高承海等, 2013)。基于此, 欲探究个体对中华民族共同体是否存在着偏爱, 就不能够忽视其内部构成, 必须将不同民族成分纳入到具体实验中, 才能够真正检验是否存在着中华民族共同内群体偏爱。

共同内群体身份不仅增加了对原有外群体的积极情感(Scroggins et al., 2016), 还增加了对共同内群体的亲社会动机, 产生了相应的亲社会行为(Hopkins et al., 2016)。助人行为作为亲社会行为的重要表现形式之一, 一般是指基于自愿原则对他人实施帮助的行为。根据共同内群体认同模型, 如果个体对国内民族成员具有共同内群体认知和共同内群体偏爱, 对国外民族成员具有共同外群体认知和共同外群体偏见, 就可能影响到对国内外不同民族成员的助人行为。但是, 已有研究主要考察了直接的、概括化的群体身份对助人行为的影响(Hopkins et al., 2016)。如果将国内不同民族及其成员作为共同内群体表征, 将聚焦单一群体身份的助人行为研究推广到包摄多民族的中华民族共同内群体的水平上, 将具有更广泛的意义。

中华民族共同内群体表征是如何形成的?具身认知(Embodied Cognition)理论认为, 任何心理内容加工都涉及具身经验的内部心理表征(Barsalou et al., 2003)。Rizzolatti等(1996)在恒河猴的大脑运动皮层F5区发现了镜像神经元(mirror neuron), 充分证实了心理表征中具身存在的物质性。心理表征极大地依赖于个体与社会、环境互动的身体经验(Niedenthal et al., 2005; 叶浩生, 2017)。因此, 丰富多元的跨民族、跨文化接触和互动的具身经验对多民族共同体认同的形成至关重要。内地西藏班(校)为人们提供了这种族际互动和接触的范例。1984年, 党中央、国务院提出了“全国支援西藏”的方针, 为了教育援藏, 全国十多个省市开设了内地西藏班(校)。内地西藏班(校)属于异地办学, 即让部分生活在聚居区的藏族学生在内地中学接受教育。已有研究主要关注内藏班高中生的文化适应和心理健康(赵铭锡, 2012)、学业成就(朱琳, 2019)等, 对民族认同、国家认同也有少量的考察(朱志勇, 2007), 但对中华民族共同体意识的深入探讨还鲜有尝试。藏族学生从藏族聚居、藏文化主导的地区来内地就学, 生活环境发生了巨大变化。这种变化增加了内藏班高中生与其他社会−文化−环境的接触, 促进了与其他民族成员(尤其是内地汉族成员)的交流, 获得了更加丰富的与其他民族成员共同学习、生活的经验, 见识了更加多元的民族文化和更加团结的民族关系。这种紧密联系与频繁互动的具身经验为中华民族共同体认知的形成提供了条件。笔者推测, 拥有更多族际接触和跨文化生活经验的内藏班高中生能够建构稳固的中华民族共同内群体认同, 表现为对国内、国外民族有不同的容器空间分类、群际态度和助人行为倾向。

2 实验1:内藏班高中生对国内外民族的容器隐喻研究

空间隐喻的常用范式是空间Stroop范式(和秀梅等, 2015; 汪新筱等, 2018)。实验1采用空间Stroop范式考察中华民族共同体与容器图式的关系。笔者假设, 内藏班高中生的中华民族共同体认知与容器图式相联结, 国内各民族成员会被知觉为共同内群体成员, 他们处于容器之内; 国外各民族成员会被知觉为共同外群体成员, 他们处于容器之外。如果是这样, 被试在做人名判断时, 当国内民族人名出现在容器内或国外民族人名出现在容器外时, 被试的反应时会短, 错误率会低; 反之, 反应时会长, 错误率会高。

2.1 被试

采用G*power 3.1.7软件预估样本量, 设定中等效应量effect size = 0.25, α error = 0.05, 计算得到需要36名被试即可以达到0.95的统计检验力(power)。为了保证实验效果, 从河北师范大学附属民族学院招募了藏族高中生50名, 男生24名, 女生26名, 平均年龄为15.88 ± 0.85岁, 视力和矫正视力正常, 汉语熟练, 能够熟练运用汉语阅读和写作, 右利手。

2.2 设计

2 (人名类型:国内民族人名、国外民族人名) × 2 (呈现位置:圈内、圈外)被试内设计。因变量是被试做人名判断任务的反应时和错误率。

2.3 材料

选取了15个国内民族人名和15个国外民族人名。国内民族人名取自藏族、汉族、维吾尔族、满族和蒙古族, 包括:曲珍、格桑、尼玛、拉姆、刘洋、李娜、张伟、王明、古丽、迪丽、多罗、阿里木、巴图、索伦图、海兰珠。在人名中, 藏族、汉族、维吾尔族的人名各有4个, 其余3个人名既可以作满族人名, 也可以作蒙古族人名(巴图、索伦图、海兰珠), 将这3个名字计为1组。由不参与实验的45名内地藏族高中生对人名的熟悉性和典型性进行5点评分, 5 = 非常熟悉(非常典型), 1 = 非常不熟悉(非常不典型)。方差分析表明, 4组民族人名的熟悉度差异不显著,(3, 14) = 2.75,> 0.05; 典型性差异不显著,(3, 14) = 1.52,> 0.05; 字数差异不显著,(3, 14) = 2.55,> 0.05; 笔画数差异不显著,(3, 14) = 1.57,> 0.05。国外民族人名取自英吉利民族、法兰西民族、日耳曼民族, 包括:乔治、杰克、海伦、珍妮、爱丽丝、凯特、鲍勃、汤姆、丹尼尔、玛利亚、托尼、雪莉、丽萨、琼斯、琳达。这些人名多来自于圣经、古希腊和罗马的神话与古名, 在不同的民族之间具有同质性。评定表明, 国内民族人名的熟悉性(= 4.28)与国外民族人名(= 4.16)差异不显著,= −1.10,> 0.05; 国内民族人名的典型性(= 4.45)与国外民族人名(= 4.68)差异不显著,= −1.00,> 0.05。国内民族人名的字数(= 2.20)与国外民族人名(= 2.20)差异不显著,= 1.00,> 0.05; 国内民族人名的笔画数(= 16.13)与国外民族人名(= 17.60)差异不显著,= −1.04,> 0.05。另外选取了15个非人名词汇, 作为填充词。

2.4 程序

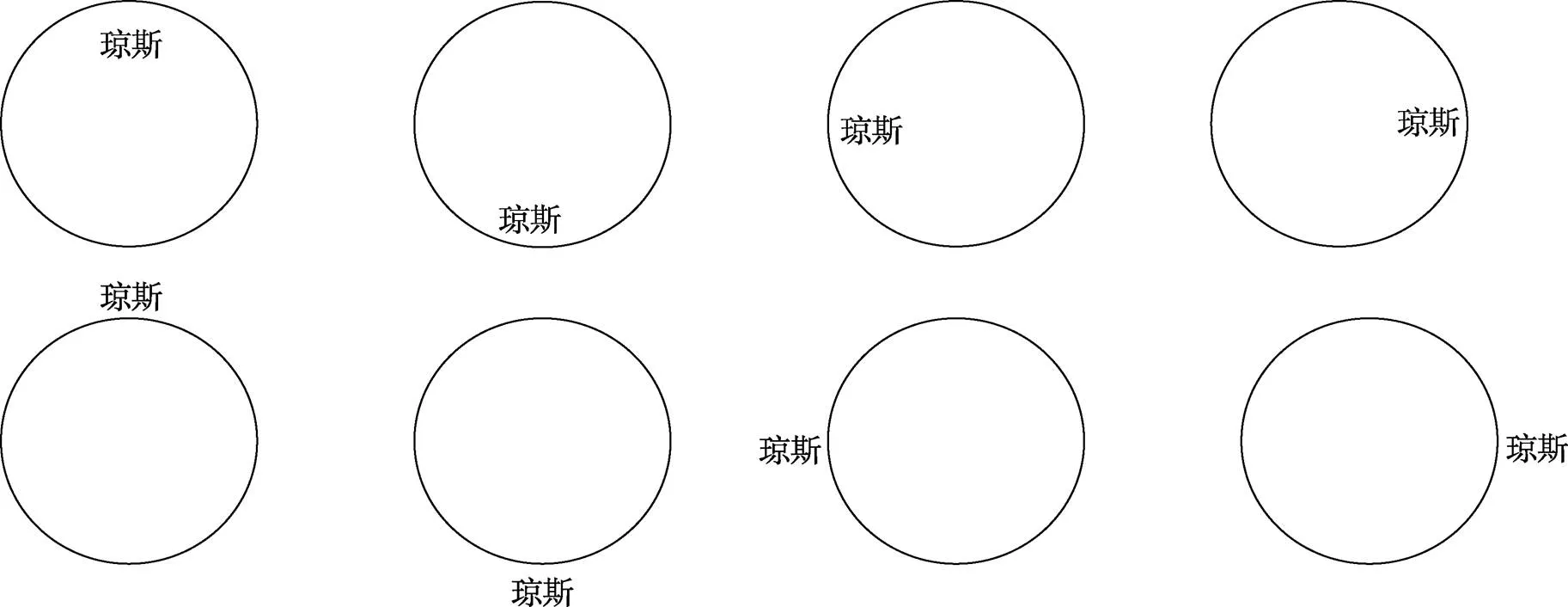

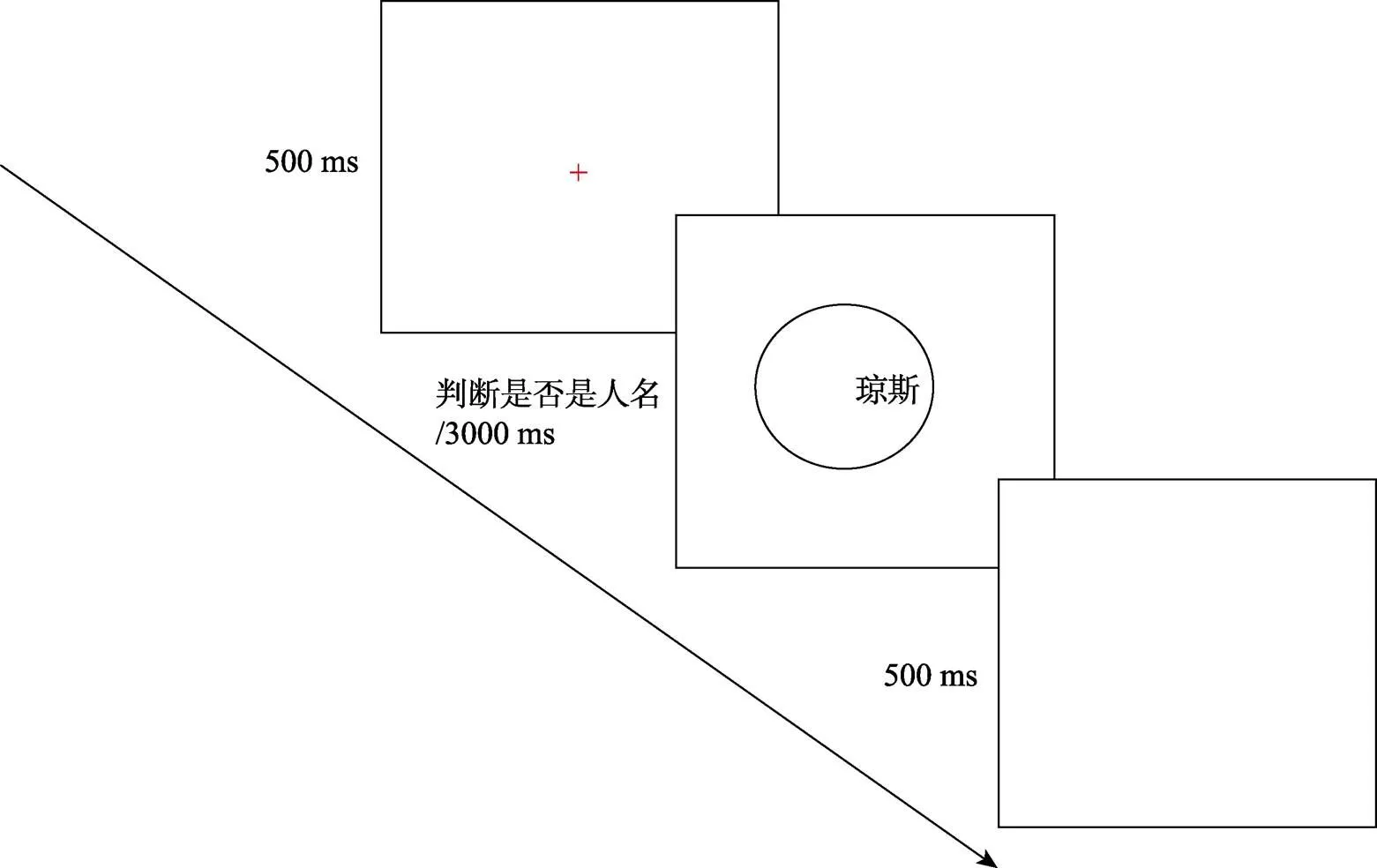

参照关于亲属关系容器隐喻的研究(和秀梅等, 2015; 汪新筱等, 2018), 使用E-prime 3.0软件编程。人名出现在计算机屏幕中央, 圆圈随机出现在屏幕的不同位置上(上、下、左、右, 机会均等)。人名与圆圈的位置有8种组合:人名出现在圆圈内偏上、偏下、偏左、偏右处, 人名出现在圆圈外偏上、偏下、偏左、偏右处(见图1)。实验程序为:首先, 在屏幕中央出现注视点“+” 500 ms, 接着在屏幕中央出现目标词(人名), 同时圆圈在目标词的不同位置上随机出现。告知被试忽略圆圈, 尽量又快又准地判断目标词是否为人名。如果是, 按下F键; 如果不是, 按下J键。在被试间平衡左右手按键方式。被试按键后(或3000 ms后), 呈现500 ms的空屏。随后进入下一试次。在正式实验前, 被试进行了16次练习(练习材料未加入实验中), 并且给予反应是否正确的反馈。实验包含360试次, 计有45个人名, 每一人名出现了8次。在实验中, 安排了2次休息。实验流程见图2。

2.5 结果与分析

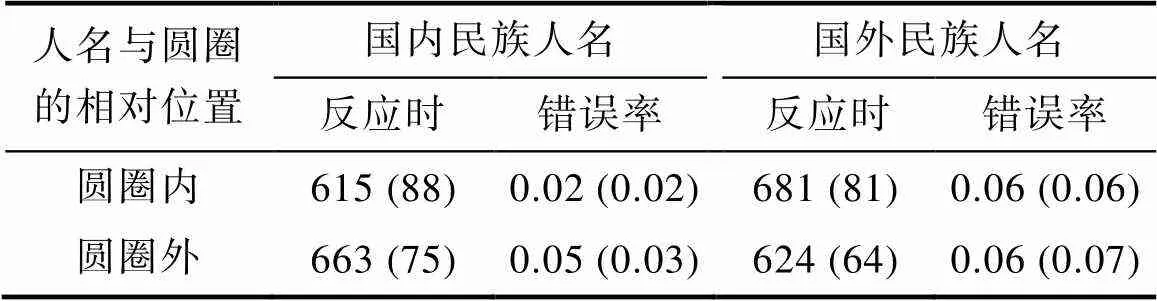

删除正确率在90%以下的3名被试的数据, 分析47名被试的数据。反应时分析仅删除错误反应的数据。结果见表1。

反应时的重复测量方差分析表明, 人名类型的主效应显著,(1, 46) = 9.85,= 0.003, ηp2= 0.18。呈现位置的主效应不显著,(1, 46) = 0.10,> 0.05。人名类型和呈现位置的交互作用显著,(1, 46) = 109.38,= 0.001, ηp2= 0.70。简单效应分析表明, 国内民族人名呈现在圈内时的反应时显著短于呈现在圈外时,(1, 46) = 8.82,= 0.005, 95% CI = [49.64, 80.81]; 国外民族人名呈现在圈外时的反应时显著短于呈现在圈内时,(1, 46) = 17.09,= 0.001, 95% CI = [28.67, 48.83]。

错误率的重复测量方差分析表明, 人名类型的主效应显著,(1, 46) = 7.09,= 0.011, ηp2= 0.13。呈现位置的主效应显著,(1, 46) = 7.48,= 0.009, ηp2= 0.14。人名类型和呈现位置的交互作用显著,(1, 46) = 12.90,= 0.001, ηp2= 0.22。简单效应分析表明, 国内民族人名呈现在圈内时的错误率显著低于呈现在圈外时,(1, 46) = 36.77,= 0.001, 95% CI = [−0.04, −0.02]; 国外民族人名呈现在圈外、圈内时的错误率差异不显著,(1, 46) = 0.61,> 0.05。

图1 人名与圆圈的8种位置关系

图2 实验1流程

表1 对不同位置人名判断的反应时(ms)和错误率(N = 47)

注:括号内的数据为标准差(下同)。

2.6 小结

实验1发现, 无论是在反应时上, 还是在错误率上, 人名类型与呈现位置之间均存在着显著的交互作用。这说明, 在内藏班高中生的心理建构中, 由国内、国外两类不同人名建构的群体可能定位于不同的容器位置。简单效应分析发现, 当国内民族人名呈现在圈内或国外民族人名出现在圈外时, 被试对人名判断的反应时更短。这表明, 内藏班高中生将国内民族成员知觉为处在容器内, 将国外民族成员知觉为处在容器外; 国内民族成员构成共同内群体, 国外民族成员构成共同外群体; 国内民族共同体与容器内存在着内隐隐喻联结, 国外民族共同体与容器外存在着内隐隐喻联结。然而, 只有在被试判断国内民族人名时, 人名呈现在圈内和圈外的错误率差异才显著。这可能是由于内藏班高中生对国外民族的认知主要来自于课堂、图书或影视资料, 很少与国外民族成员直接接触, 导致由具身经验建立的“容器外−国外民族成员”的隐喻联结模式还不够强。总之, 实验1证实, 内藏班高中生对中华民族共同体的认知显示出容器图式, 表明他们对国内外民族成员进行了重新分类:对国内民族成员形成了一个上位的、包摄范围更广的共同内群体, 体现出中华民族共同内群体认知; 对国外民族成员也形成了一个上位的、包摄范围更广的共同外群体——外国人。

3 实验2:内藏班高中生对国内外民族的群际态度研究

实验1表明, 内藏班学生对国内民族形成了共同内群体认知, 对国外民族形成了共同外群体认知。在国内民族构成成分凸显条件下, 这种共同内、外群体的认知是否带来群际态度偏差?研究表明, 内隐偏见或刻板印象激活是快速的、内隐的、自动化的知觉准备过程(杨亚平等, 2015)。启动Stroop范式常被用于考察由刻板印象激发的情感倾向。因此, 可以通过启动Stroop范式来考察内藏班高中生对中华民族共同体的情感态度。按照“双刃剑”模型(Double-Edged Knive Model), 个体头脑中的刻板印象一旦被激活, 就会抑制与其冲突的信息加工(表现为反应时长, 错误率高), 促进与其一致的信息加工(表现为反应时短, 错误率低) (Dijksterhuis & van Knippenberg, 1996)。在实验2中, 将国内外民族名称作为启动词, 将人格形容词作为目标词, 实验预期是当对启动群体与目标词的情感态度一致时(“积极–积极”或“消极–消极”), 被试的反应时会短, 错误率会低; 反之(“积极–消极”或“消极–积极”), 被试的反应时会长, 错误率会高。

3.1 被试

采用G*power 3.1.7软件预估样本量, 计算需要36名被试即可以达到0.95的统计检验力(power)。为了保证实验效果, 从河北师范大学附属民族学院招募藏族高中生50名, 男生21名, 女生29名, 平均年龄为16.08 ± 0.75岁。被试与实验1的被试同质, 未参加实验1。

3.2 设计

2 (民族名称类型:国内民族名称/国外民族名称) × 2 (目标词类型:积极/消极)被试内设计。因变量是被试做词性判断任务的反应时和正确率。

3.3 材料

启动刺激为两类民族名称。国内民族名称有15个:羌族、苗族、藏族、汉族、东乡族、土家族、布依族、高山族、纳西族、仡佬族、珞巴族、哈尼族、独龙族、鄂伦春族、鄂温克族; 国外民族名称有15个:泰族、缅族、不丹族、犹太族、丹麦族、芬兰族、冰岛族、波兰族、伊朗族、挪威族、尼泊尔族、法兰西族、苏格兰族、日耳曼族、英格兰族。其中, 某些与国名相同的民族(如伊朗族)属于民族共同体, 所以未使用其具体民族名称(如伊朗族由波斯、阿塞拜疆、库尔德等民族构成), 是由于被试长期生活在藏区, 来内地的时间短, 对国外具体民族的名称不熟悉。由不参与实验的45名内地藏族高中生对国内民族名称和国外民族名称的熟悉性进行7点评分, 1 = 非常不熟悉, 7 = 非常熟悉。国内民族名称的熟悉性(= 4.18)与国外民族名称(= 3.76)差异不显著,= 1.59,> 0.05。国内民族名称的笔画数(= 24.87)与国外民族名称(= 26.20)差异不显著,= −6.30,> 0.05; 国内民族名称的字数(= 2.86)与国外民族名称(= 3.20)差异不显著,= −1.39,> 0.05。

参照Huang等人(2014)的研究, 选择中等频度的人格形容词150个(积极词和消极词各半)作为目标词。每一民族对应5个积极形容词和5个消极形容词, 得到“国内民族名称−积极词、国内民族名称−消极词、国外民族名称−积极词、国外民族名称−消极词”。匹配积极词与消极词的笔画数、熟悉度和词汇效价。45名不参与实验的内藏班高中生对熟悉度进行7点评定, 1 = 非常不熟悉, 7 = 非常熟悉; 对词汇效价进行7点评定, 1 = 非常消极, 7 = 非常积极。两组词的平均笔画数差异不显著,(148) = 2.46,> 0.05; 熟悉度差异不显著,(148) = 1.18,> 0.05; 词汇效价差异显著,(148) = 4.80,= 0.03。材料信息见表2。

表2 实验2形容词信息表

3.4 程序

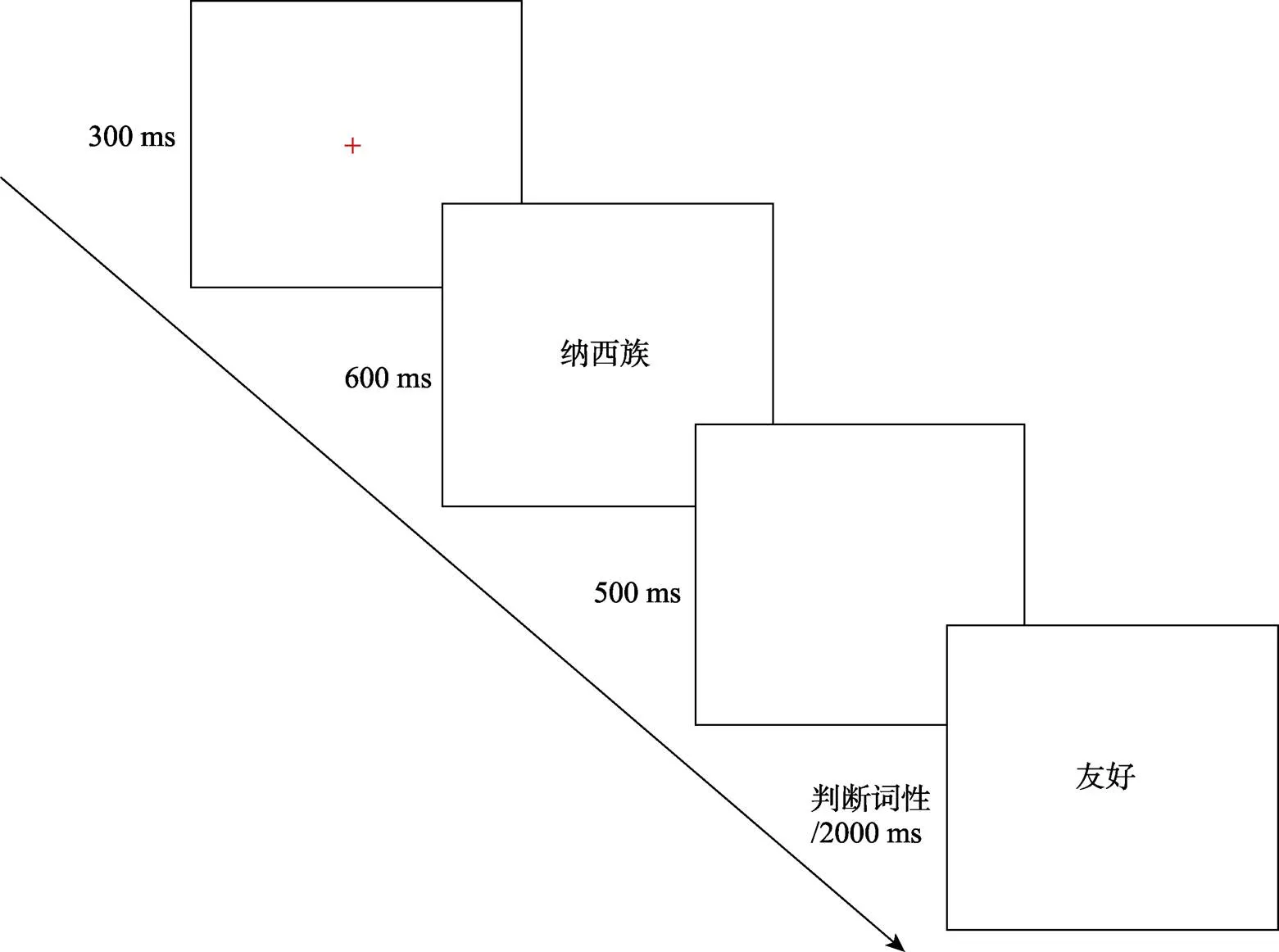

采用E-prime 3.0软件编程。实验流程为:首先屏幕中央出现红色注视点“+” 300 ms, 接着出现启动词(民族名称) 600 ms, 随后空屏500 ms, 然后出现目标词, 让被试判断目标词的词性, 如果判断词性是积极的, 按下F键; 如果判断词性是消极的, 按下J键。被试间平衡左右手按键方式。目标词在被试按键后或2000 ms后消失。共有300试次, 重复一遍。实验中间安排1次休息。在正式实验前, 进行了15次练习。实验流程见图3。

图3 实验2流程

3.5 结果与分析

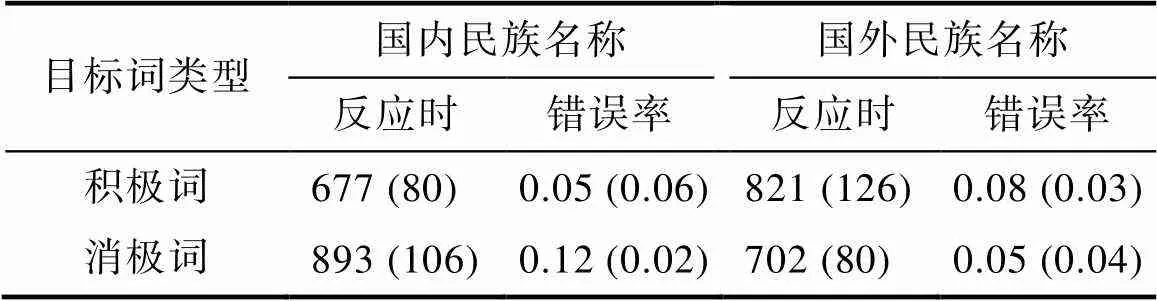

删除正确率在80%以下1名被试的数据, 分析49名被试的数据。反应时分析时仅删除错误反应的数据, 结果见表3。

表3 对目标词词性判断的反应时(ms)和错误率(N = 49)

反应时的重复测量方差分析表明, 民族名称类型的主效应不显著,(1, 48) = 3.27,> 0.05。目标词类型的主效应显著,(1, 48) = 13.30,= 0.001, ηp2= 0.22。民族名称类型和目标词类型的交互作用显著,(1, 48) = 114.76,= 0.001, ηp2= 0.71。简单效应分析表明, 当启动词是国内民族名称时, 判断积极词的反应时显著短于判断消极词,(1, 48) = 121.04,= 0.001, 95% CI = [−255.26, −176.37]; 当启动词是国外民族名称时, 判断消极词的反应时显著短于判断积极词,(1, 48) = 31.06,= 0.001, 95% CI = [−161.95, −76.08]。

错误率的重复测量方差分析表明, 民族名称类型的主效应显著,(1, 48) = 4.75,= 0.034, ηp2= 0.09。目标词类型的主效应显著,(1, 48) = 7.23,= 0.01, ηp2= 0.13。民族名称类型和目标词类型的交互作用显著,(1, 48) = 4.49,= 0.039, ηp2= 0.09。简单效应分析表明, 当启动词是国内民族名称时, 判断积极词的错误率显著低于判断消极词,(1, 48) = 8.60,= 0.005, 95% CI = [0.11, 0.21]; 当启动词是国外民族名称时, 判断消极词和积极词的错误率差异不显著,(1, 48) =1.01,> 0.05。

3.6 小结

实验2发现, 在反应时和错误率上, 民族名称类型和目标词类型的交互作用均显著, 说明内藏班高中生对国内、国外两类不同共同内群体的态度可能不一致。简单效应分析发现, 当启动词是国内民族名称时, 内藏班高中生判断积极词的反应时显著短于判断消极词, 错误率亦低; 当启动词是国外民族名称时, 被试判断消极词的反应时显著短于判断积极词。这表明, 对内藏班高中生而言, 国内民族和国外民族具有不同方向的启动效应:在国内民族名称启动下对积极词的判断产生一致促进效应, 对消极词的判断产生冲突抑制效应; 在国外民族名称启动下对积极词的判断产生冲突抑制效应, 对消极词的判断产生一致促进效应。这种结果模式说明, 被试对国内民族(由不同民族构成的共同内群体)和国外民族(由不同民族构成的共同外群体)的情感态度不同, 对国内民族(共同内群体)存在着积极的共同内群体偏好, 对国外民族(共同外群体)存在着消极的共同外群体偏见。

4 实验3:内藏班高中生对国内外民族的助人倾向研究

实验3改编了经典的金钱和时间的助人决策任务(Nelson & Norton, 2005), 编制了跨民族的助人任务, 要求被试对国内民族成员和国外民族成员提供金钱或者时间帮助。按照共同内群体认同模型, 如果被试对共同内群体和共同外群体存在着不同的认知和情感态度, 应该会影响对他们对共同内群体成员和共同外群体成员的助人意愿, 给国内民族成员捐赠的金钱和时间会比给国外民族成员多; 反之, 被试给国内、外民族捐赠的金钱和时间就没有显著差异。

4.1 被试

采用G*power 3.1.7软件预估样本量, 设定中等效应量effect size = 0.5, α error = 0.05, 双尾检验, 两组被试比例N2 / N1 = 1, 计算每组需要105名被试即可以达到0.95的统计检验力(power)。为了保证实验效果, 从河北师范大学附属民族学院招募藏族高中生320名, 男生146人, 女生174人。平均年龄为15.94 ± 0.84岁。被试与实验1、2的被试同质, 未参加实验1和实验2。

4.2 设计

单因素(受助对象的民族类型:国内民族/国外民族)被试内设计。因变量为被试填写的愿意捐赠金钱和时间的数值。

4.3 材料

改编的金钱和时间的助人决策情境任务(Nelson & Norton, 2005)。助人情境分为两种:(1)愿意提供金钱; (2)愿意提供时间。两种助人情境的材料举例如下:

(1)金钱助人情境:海兰珠, 满族, 15岁, 高中生, 由于家庭贫困无法继续读书, 现在社会各界组织为其捐款以帮助她继续学业。如果你现在有100元钱, 你愿意捐赠_____元(请填0 ~ 100元之间的整数数值)。

(2)时间助人情境:在另外一个教室, 新转学来的高一年级学生杰克, 法兰西民族, 15岁, 因为很多课业都跟不上, 所以需要同学辅导。如果你现在有时间, 请问你愿意提供的帮助时间为______分钟(请填0 ~ 60分钟之间的整数数值)。

为了减少受助对象性别的影响, 将金钱和时间的受助对象的名字和民族分别确定为:

(1)金钱:国内民族:海兰珠(典型女名)和苏和泰(典型男名), 满族; 国外民族:杰克(典型男名)和琼斯(典型女名), 法兰西族;

(2)时间:国内民族:古丽(典型女名)和阿里木(典型男名), 维吾尔族; 国外民族:琳达(典型女名)和乔治(典型男名), 英格兰族。

国内和国外的捐赠情境问卷各包含8种组合(国内4种, 国外4种)。每张国内或国外捐赠问卷中, 包含一个金钱情境助人问题和一个时间情境助人问题。每一组合的问卷各打印80份, 共有320份国内民族捐赠问卷和320份国外民族捐赠问卷。每一被试需要完成一张国内捐赠情境问卷和一张国外捐赠情境问卷, 两张问卷组合类型随机。采用SPSS 20.0进行数据分析。

4.4 结果与分析

结果见表4。

表4 对国内民族和国外民族的金钱(元)和时间(分钟)的捐赠情况

2 (受助对象的民族类型:国内民族/国外民族) × 2 (帮助任务:金钱/时间)的方差分析表明, 帮助任务的主效应显著,(1, 638) = 487.92,< 0.001, 金钱任务中捐赠 (金钱= 58.03)显著大于时间任务中(时间= 31.52); 受助对象的民族类型的主效应显著,(1, 638) = 101.90,< 0.001, 国内民族成员得到的捐赠(国内= 50.44)显著大于国外民族成员(国外= 39.11); 受助对象的民族类型与帮助任务的交互作用显著,(1, 638) = 5.32,= 0.02。简单效应分析表明, 在金钱任务中, 国内民族成员得到的捐赠(国内= 65.0 8)显著高于国外民族成员(国外= 35.80), 95% CI = [10.23, 17.96]; 在时间任务中, 国内民族成员得到的捐赠(国内= 50.98)显著高于国外民族成员(国外= 27.24), 95% CI = [6.14, 10.99]。

为了排除在不同实验任务中人名的不同对实验结果可能造成的影响, 分别对金钱和时间助人任务下国内民族、国外民族的2个不同人名构成的问卷数据进行独立样本检验, 结果表明:(1)在金钱任务−国内民族条件下,(318) = 0.70,= 0.49; (2)在金钱任务−国外民族条件下,(318) = 1.57,= 0.12; (3)在时间任务−国内民族条件下,(318) = 0.11,= 0.92; (4)在时间任务−国外民族条件下,(318) = 0.19,= 0.85。这表明, 人名不同不影响实验结果。

4.5 小结

在实验3中, 帮助任务的主效应和帮助任务与受助对象的民族类型的交互作用均显著, 最可能的原因是两种帮助情境的数值选择区间不同(时间任务的数据选择区间为0 ~ 60 min, 金钱任务的数据选择区间为0 ~ 100元)。因此, 在交互作用分析中, 主要关注两种任务下帮助意愿的民族类型, 即在何种民族类型下受助对象会得到更多的捐赠。如果两种捐助情境下更多帮助意愿发生的民族类型一致, 就能够说明两种情境测验的有效性。分析发现, 无论在金钱捐赠任务中, 还是在时间捐赠任务中, 内藏班高中生均对国内民族成员(共同内群体成员)有更多的捐赠。这表明, 无论是何种帮助情境, 在中华民族共同内群体认知和内群体偏爱基础上, 内藏班高中生均对国内民族成员(共同内群体成员)表现出更强的帮助意愿。

5 讨论

5.1 关于内藏班高中生对国内外民族的容器隐喻

实验1发现, 内藏班高中生对不同民族人名的加工存在着容器图式, 他们将国内民族成员置于容器内, 将国外民族成员置于容器外。这表明, 内藏班学生已经对人名进行了重新分类, 将国内民族成员归类为共同内群体, 将国外民族成员归类为共同外群体, 表现出十分明确的中华民族共同体认知。

隐喻形成的基础在于投射累积, 并且在认知神经层面达到域间共振的程度(Huang et al., 2018)。内藏班高中生对不同民族成员的反应呈现出容器图式, 说明在他们心中, 中华民族共同体与容器之间存在着稳定的隐喻联结。中华民族共同体的容器图式所以得到了凸显, 就在于在实验情境中“他们” (国外民族成员)信息的激活。族群边界理论认为, 族群存在于族际互动中, 归属于“我们”而排除了“他们” (费雷德里克•巴斯, 2014)。费孝通(2003)认为, 意识到与“非我族类”的他人之间的异同是民族认同发生的重要条件。有证据表明, 不同情境能够激活特定身份表征。当藏族大学生处于以藏族为少数的环境中时, 存在显著的藏族参照效应(在藏族参照条件下的记忆成绩更好), 但在以藏族居多数情境中, 这种群体参照效应就消失了(Li, 2020; Yang et al., 2008)。在实验1中, 实验材料能够激发的最显著情境就是国内民族成员与国外民族成员的区分。在此情境下, 其他身份标签隐退了, “中华民族”这一“我们”的标签就成为与共同外群体相对的最凸显身份。即, 正是由于国外民族人名的存在, 使得由中华各民族成员构成的“我们” (中华民族共同体)的概念得到了凸显, 从而就探测到在内藏班高中生头脑中存在的中华民族共同体与容器匹配的认知图式。

研究发现, 在容器隐喻中, 同一类别的事物、与个体关系近的事物、性质好的事物在容器内。内藏班高中生将国内民族成员置于容器内, 说明他们认为国内民族成员与自己同属于一类, 关系更近, 性质更好, 证实中华民族共同体在认知上具有“共同内群体”的特征。费孝通(2003)认为, 中华民族的形成不是一蹴而就的, 而是经历了一个漫长的过程,中间可能遭遇了冲突、消融、和解等多个阶段, 最终形成了一个你中有我、我中有你的多元统一体。内藏班高中生建构的中华民族共同体的容器式认知, 正是中华民族多元一体格局在心理层面的反映,即个体在心理上建构出一个包摄多个民族的共同内群体。概言之, 内藏班高中生对中华民族共同体认知具有共同内群体性质, 并且放置于容器的内部。

5.2 关于内藏班高中生对国内外民族的群际态度

在共同内、外群体分类基础上, 内藏班高中生对国内外民族产生了情感态度偏差。在时间或资源紧张的快速判断中, 人们会直接读取长时记忆中存储的属性信息, 包括表征态度倾向的刻板印象信息(Krieglmeyer & Sherman, 2012; Kunda & Spencer, 2003)。实验2延续了容器图式下的共同内、外群体划分, 探查由不同民族名称激活的情感态度是否存在着差异。结果发现, 内藏班高中生在国内民族名称启动下对积极词的判断显著快于对消极词, 在国外民族名称启动下对消极词的判断显著快于对积极词, 说明内藏班高中生对国内外群体(共同内群体和共同外群体)的情感态度非常不同:对国内民族的态度更加积极, 对国外民族的态度相对消极。这说明, 即使使用不同民族名称来表征共同内、外群体, 中华民族共同体仍然被认定为是一个积极态度取向的集合, 符合共同内群体认同模型。共同内群体认同模型对共同内群体偏爱的解释建立在社会认同理论上。社会认同理论重视群体与个体之间的关系, 当个体完成群体分类且认同所属群体时,会发生群体身份标签的内化作用, 即发生社会类别与自我的融合。借助于对所属群体的自我表征(包含态度表征), 个体会产生内群体偏爱或外群体偏见, 其实质是群体的刻板印象属性。实验2表明, 内藏班高中生的中华民族共同内群体认知, 已经内化为群体自我表征的一部分, 并且表现为对国内民族的偏爱和对国外民族的偏见。

5.3 关于内藏班高中生对国内外民族的助人倾向

对共同内群体的认知和情感态度, 决定了亲社会行为的发生方向。实验3采用改编的金钱和时间的助人决策任务, 以情境化模式来考察内藏班高中生对国内民族成员和国外民族成员的帮助意愿。结果发现, 内藏班高中生对国内民族成员的金钱和时间的帮助均显著大于对国外民族成员。亲缘选择模型(Kin Selection Model)认为, 比起陌生人或外群体成员, 个体对有广泛意义的亲缘特性的亲人、熟人及内群体成员表现出更多的帮助意愿, 展现出更多的亲社会行为, 并且具有进化的积极意义(陈阳, 2014)。正是由于这种内群体性质的亲缘特性的存在, 才使得内藏班高中生更愿意帮助国内民族成员。内藏班高中生的这种行为倾向还可能源于他们与国内民族成员之间的感知相似性更高。感知相似性与群体归属关系密切(Gaertner & Dovidio, 2012)。在实验1和实验2中, 内藏班高中生将国内民族成员置于容器内, 并对他们产生了共同内群体偏爱, 说明他们已经完成了个体自我与群体自我的关联, 将中华民族作为更高层级的归属群体。这种内群体性质的感知相似性提高, 会增加与国内其他民族成员之间的亲密感(West et al., 2014), 进而带来了更强的内群体亲社会行为倾向(López-Rodríguez et al., 2017)。与此同时, 内藏班高中生将国外民族成员置于容器外, 说明他们将国外民族成员视为“他者”, 这会降低他们与国外民族成员之间的感知相似性, 进而降低与国外民族成员之间的亲密感, 亲社会行为倾向就大大降低了。

综上, 内藏班高中生对中华民族共同内群体的表征, 并不仅仅是被动获得的、限于表层的身份标签, 它已经成为内隐的、深层次的和根深蒂固的共同内群体认同。Gaertner和Dovidi (2005)认为, “我们”和“他们”的社会分类是导致隔离和偏见的壁垒, 只有通过“重新范畴化”, 才能够使两个分离的群体整合成为一个包摄水平更高的“共同体内的我们” (王俊秀等, 2021)。这就是共同内群体认同模型(the Common In-group Identity Model)所主张的。本研究证实了共同内群体认同模型的预言, 拥有更多的跨民族交往、跨文化生活经验的内藏班高中生, 已经建构了一个包摄水平更广、居于容器内部的中华民族共同内群体, 并且对这一共同内群体产生了积极的情感态度和更强的帮助意愿。

5.4 内藏班高中生的中华民族共同内群体认同是怎样形成的?

张积家和冯晓慧(2021)认为, 中华民族共同体认同不是一个自然发展的过程, 需要各民族成员在共同心理基础上不断地铸造。

(1)具身经验的影响

Weber认为, 对个体而言, 任何共同体之间的可见差异都“可以产生人以群分的意识”, 这种在族群间、民族间的文化与族性的差异, 往往会形成明显的区隔, 这便是多民族国家在凝聚同一性时的障碍所在(董玫, 2019)。由于多数民族个体并不具有丰富的跨文化生活经验, 因此, 中华民族共同体认同并不是一个自然的认知发展过程。内藏班高中生的中华民族共同内群体认同体现在认知、情感态度和行为倾向多个方面, 究其原因, 是源于内藏班高中生的丰富的、独特的与“中华民族共同体”相关的具身经验。

在跨民族交往中, 内藏班高中生获得了丰富的群际接触经验。群际接触是指个体通过与外群体在最佳条件下接触, 增进对外群体的了解, 减少群际偏见(李森森等, 2010)。研究显示, 与目标群体接触频次越高、程度越深, 越能够显著地减少对目标群体的偏见、增加对目标群体的喜爱(Zhou et al., 2018)。随着共同生活时间增加, 个体对同一寝室不同民族或不同信仰的室友及所属民族的消极态度和刻板印象会逐渐减少, 对室友非所属的其他民族的偏见也会减少(van Laar et al., 2005)。即使是间接的群际接触, 甚至是想象接触, 也可以发生类似的作用(Pettigrew et al., 2007; Stathi & Crisp, 2008)。内藏班高中生与其他民族成员的接触符合最佳接触的条件:(1)平等的地位:内藏班高中生与内地汉族或其他民族成员接触时, 双方拥有平等的地位和交往环境; (2)共同的目标:内藏班高中生在与其他民族成员交往中, 双方秉持民族团结互助的目标; (3)群际合作:内藏班高中生在与国内不同民族成员交往时会有很多合作的经历, 如互相帮助以完成共同的学业任务、校园活动等; (4)权威、法律的支持:内藏班高中生与其他民族成员在国家政策支持、法律保障之下接触。总之, 内藏班高中生跨越了地理障碍和偏见阻隔, 与汉族或其他民族成员在最佳条件下接触, 通过有效的了解和频繁互动, 降低了对其他民族的偏见, 增加了对其他民族的喜爱。这种跨民族、跨文化的交往经验, 使他们深刻认识到自身及所属民族与其他民族之间是如手足兄弟般地守望相助, 从而建立起贯通心灵深处的好感, 催生了跨民族友谊, 形成了各民族交往交流交融的中华民族内群体心态, 为形成中华民族共同内群体认同夯筑了坚实的基础。

除人际互动外, 内藏班高中生与社会互动的经验同样重要。社会学取向的社会心理学(Sociological Social Psychology)强调人的社会依存性和社会作用性, 重视社会对个体的影响, 提出了符号互动论、社会结构和个性论、群体过程论(王俊秀, 2020)。符号互动论主张, 人在与社会互动中创造意义, 建构社会, 塑造自己(Marková, 2003)。在社会互动中, 中华民族共同体意识成为一种“运动的思想”, 随着个人与社会互动的加深, 内藏班高中生的“中华民族共同体”的直接经验日益丰富, 发生了从个体意识到群体意识、从差异性意识到共同性意识的二维结构转变, 从而构建出中华民族的共同内群体归属。社会结构和个性论认为, 较大的社会结构(角色分配、地位、社会网络、社会规范等)对个体具有重要影响。自从中华民族共同体意识提出以来, 国家的推广、政策的导向、学校教育的贯彻, 从多维度、多渠道帮助内藏班高中生在心理层面建立起了各民族休戚与共、命运一体的观念和思维模式, 这体现了社会规范、社会网络的影响。群体过程论重视社会进程中权力、地位、公平等因素的作用。内藏班高中生的就学方式是民族帮扶的典型。内藏班高中生的成长与党和国家的民族政策息息相关, 藏族的发展也与社会进程相伴随。这使得内藏班高中生更能够从切身利益上感知到中华民族共同体的重要性。总之, 内藏班高中生的跨文化生活经验, 渗透在与社会多元互动的细节中, 为中华民族共同内群体认同的孕育提供了土壤。

具身认知理论认为, 人类的先天身体构造、物质条件和感觉运动经验是构建抽象意识的根基(Niedenthal et al., 2005)。对内藏班高中生而言, 从藏文化核心区、藏民族聚居区来到以汉文化和汉民族为主、多元文化交织、多民族共生的内地, 得到了丰富的跨民族交往经验和与社会互动经验。这种经验的累积, 正好契合了抽象概念形成的具身特性。多维经验信息的共同整合, 完成了目标域概念的合理建构, 形成了中华民族共同内群体认同, 体现为一种内隐的对国内民族、国外民族不同的心理空间分类及不同的情感态度和行为倾向。

(2)文化的塑造

概念隐喻理论认为, 目标域认知是对源域的变形解读, 通过聚焦部分特征完成抽象思维, 带有“偏见”的性质(Holyoak & Stamenković, 2018)。特征筛选和聚焦机制受制于源域和目标域的共同文化背景。这种广义的文化背景, 包含经验的文化规定性和共同的文化认知(孙毅, 王媛, 2021)。首先, 在一文化场中, 人们感知世界的方式、思考问题的逻辑等都是特定的, 获得的感知觉经验也经由文化的洗礼。内藏班高中生获得的与“中华民族共同体”相关的经验, 均发生在各民族休戚与共、共同繁荣的民族政策指导下, 发生在“铸牢中华民族共同体意识”的政治导向下。因而, 民族间和谐相处、团结互助的具身经验便得到了聚焦和巩固, 一些与社会文化导向不符的经验或许也有发生, 但都在时间消磨、记忆重构中不断地消逝。其次, 共同的文化认知是中华民族共同内群体认同的前提。这种共同认知有很多来源, 如中华民族的文化脉络、民族间交流交往交融的历史记忆等。在这种共同认知的作用下, 中华民族共同体恰好就像是群居在中国境内的民族部落, 关系亲近, 相互了解, 带来了内群体偏爱, 随之产生了亲社会行为; 中国外部的其他民族, 在国家权力、人民利益等方面都与我们不同, 风云变化的国际形势更让人们感知到国外民族的陌生, 距离感和外群体偏见就自然产生。还有, 有关中华民族共同内群体的隐喻也在社会话语体系中反复出现:(1)兄弟隐喻:中华民族各民族是兄弟, 亲如手足; (2)大家庭隐喻:中华民族是大家庭, 各民族是家庭成员; (3)石榴籽隐喻:中华民族各民族如同石榴籽一样, 紧紧地拥抱在一起。这些隐喻经常出现在党和国家领导人的讲话、党和政府的文件、媒体报道和学术刊物的文章中。隐喻塑造认知。有关中华民族共同体的隐喻促进了中华民族共同内群体认同的形成。

5.5 本研究的启示和局限

中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于全面深入持久开展民族团结进步创建工作, 铸牢中华民族共同体意识的意见》指出, “中华民族共同体意识是国家统一之基、民族团结之本、精神力量之魂。” 习近平在2021年中央民族工作会议讲话中强调:“要把铸牢中华民族共同体意识作为党的民族工作的主线。” 铸牢中华民族共同体意识已经成为我国政治生活、社会生活和精神生活领域的重大战略。扎实推进铸牢中华民族共同体意识, 需要以科学把握中华民族共同体意识的心理表征为基础。为了改变既有研究侧重于宏观分析、理论阐释和政策解读而少实证研究的现状, 本研究以藏区长大、内地求学的内藏班高中生为被试, 对中华民族共同内群体的知、情、行为倾向进行实验研究, 揭示了内藏班高中生对中华民族共同体的认同, 展现了跨民族交往、跨文化生活经验的重要性, 为铸牢中华民族共同体意识的研究开辟了新的进路。但本研究的结果也反映出一个亟待思考的问题:如何处理好中华民族共同体意识与人类命运共同体意识的关系?

内藏班高中生将国内民族成员放在容器内, 对国内民族成员情感态度积极、有更强的帮助意愿, 将国外民族成员放在容器外, 对国外民族成员情感态度消极、帮助意愿较低, 说明他们对国内民族成员具有中华民族共同体意识, 对国外民族成员则相对缺乏人类命运共同体意识。张积家和冯晓慧(2021)从人类意识发展的角度将意识分层, 认为在多民族国家中, 个体首先产生个体意识, 然后产生民族意识, 在民族意识的基础上通过重新范畴化产生共同体意识, 最后再重新范畴化产生人类命运共同体意识。个体意识和民族意识的产生是一个相对自然的发展过程, 民族共同体意识和人类命运共同体意识却需要教育和法制来塑造, 需要通过跨文化交往来施行。如此, 个体才会具有丰富的跨文化交往交流交融的经验, 才会体验到各国人民的相互依存和命运与共, 才可能进行更高层次的重新范畴化, 产生更高层次的人类命运共同体意识。由于被试与世界各国人民交往交流交融经验缺乏, 因而人类命运共同体意识形成还需要做更多的工作。

以往对中国的群体性研究, 不管是关于群际态度还是群际亲社会行为研究, 多用“中国人”的名称来表征(Liu et al., 2015; Ma-Kellams et al., 2011), 未强调中华民族共同体性质复杂、构成多元的特性。本研究使用不同民族成员名称或民族名称来表征中华民族共同体, 能够更为确定地揭示出内藏班高中生的中华民族共同内群体认知、共同内群体偏爱和对共同内群体成员的帮助倾向。当然, 本研究也有局限性。比如, 群际情感还包括群际信任、群际距离等, 群际行为还包括合作行为、公平规范执行等。本研究依照共同内群体认同模型的相关内容, 仅选择了内群体偏爱和助人行为。未来研究应该考虑选取情感和行为的更多方面进一步扩充实验证据。还有, 实验1为了控制实验时长, 是/否人名的试次比例不平衡, “是反应”比例过高, 可能导致被试按键时的习惯效应, 减弱结果的可靠性。另外, 被试均是内藏班高中生, 缺乏与藏区学生的比较。未来研究应该弥补这一不足, 以便更好地揭示少数民族学生内地学习的绩效。

6 结论

(1)内藏班高中生建构了容器式的中华民族共同内群体认知, 国内民族成员处于容器内, 国外民族成员处于容器外;

(2)内藏班高中生对国内民族存在共同内群体偏爱, 对国外民族存在共同外群体偏见;

(3)与国外民族成员比, 内藏班高中生对国内民族成员有更强的助人意愿。

Almaatouq, A., Krafft, P., Dunham, Y., Rand, D. G., & Pentland, A. (2020). Turkers of the world unite: Multilevel in-group bias among crowdworkers on Amazon Mechanical Turk.(2), 151–159.

Anderson, B. (2018).Shanghai: Shanghai People's publishing house.

[本尼迪克特·安德森. (2005).. 上海: 上海人民出版社.]

Barsalou, L.W., Simmons, Kellams W. K., Barbey, A. K., & Wilson, C. D. (2003). Grounding conceptual knowledge in modality–specific systems.(2), 84–91.

Barth, F. (2014).. Beijing: Commercial Press.

[费雷德里克•巴斯. (2014).. 北京: 商务印书馆.]

Boot, I., & Pecher, D. (2011). Representation of categories: Metaphorical use of the container schema.(2), 162–170.

Buss, M. D. (2015).. New York and London: Taylor & Francis Group. (Original work published 1999)

[戴维•巴斯. (2015).. 北京: 商务印书馆.]

Chen, Y. (2014). On the influence of group identity on prosocial behavior.(3), 371–376.

[陈阳. (2014). 群体身份对亲社会行为的影响.(3), 371–376.]

Dijksterhuis, A., & van Knippenberg, A. (1996). The knife that cuts both ways: Facilitated and inhibited access to traits as a result of stereotype activation.(3), 271–288.

Dong, M. (2019). Tibetan’s Chinese nation self-awareness formation in early New China Stage——Investigation on Tibetan folk songs in 1950s.(3), 179–185.

[董玫. (2019). 新中国初期藏族中华民族共同体自觉意识的形成——以1950年代藏族民歌为中心的考察.(3), 179–185.]

Fei, X. T. (2003).(revised edition). Beijing: Central University for Nationalities Press.

[费孝通. (2003).(修订本). 北京: 中央民族大学出版社.]

Gaertner, S. L., & Dovidio, J. F. (2005). Understanding and addressing contemporary racism: From aversive racism to the common ingroup identity model.(3), 615–639.

Gaertner, S. L., & Dovidio, J. F. (2012).. New York: Routledge.

Gao, C. H., Dang, B. B., & Wan, M. G. (2013). A comparative study of stereotypes between Han and Minority college students.(4), 106–110.

[高承海, 党宝宝, 万明钢. (2013). 汉族与少数民族的民族刻板印象之比较.(4), 106–110.]

Guan, J., & Rong, Y. (2020). The common in-group identity: Constructing a more inclusive superordinate identity.(1), 39–49.

[管健, 荣杨. (2020). 共同内群体认同: 建构包摄水平更高的上位认同.(1), 39–49.]

He, X. M., Zhang, X. N., Zhang, J. J., Xiao, E. P., & Wang, J. (2015). Cultural schema affect the spatial metaphors in the semantic processing of kinship words: The evidence from the Han and the Moso.(5), 584–599.

[和秀梅, 张夏妮, 张积家, 肖二平, 王娟. (2015). 文化图式影响亲属词语义加工中的空间隐喻——来自汉族人和摩梭人的证据.(5): 584–599.]

Holyoak, K. J., & Stamenković, D. (2018). Metaphor comprehension: A critical review of theories and evidence.(6), 641–671.

Hopkins, N., Reicher, S. D., Khan, S. S., Tewari, S., Srinivasan, N., & Stevenson, C. (2016). Explaining effervescence: Investigating the relationship between shared social identity and positive experience in crowds.(1), 20–32.

Huang, W., Mamat, M., Shang, R., Zhang, T. Y., Li, H., Wang, Y., Luo, W., & Wu, Y. H. (2014). Analysis of the private, collective, and relational self–cognitions among Han and Tibetan Chinese.(1), 179–198.

Huang, Y., Tse, C. -S., & Xie, J. (2018). The bidirectional congruency effect of brightness-valence metaphoric association in the Stroop-like and priming paradigms.(10), 76–92.

Krieglmeyer, R., & Sherman, J. W. (2012). Disentangling stereotype activation and stereotype application in the stereotype misperception task.(2), 205–224.

Kunda, Z., & Spencer, S. J. (2003). When do stereotypes come to mind and when do they color Judgment? A goal-based theoretical framework for stereotype activation and application.(4), 522–544.

Lakoff, G. (1990).. Chicago: University of Chicago Press.

Lakoff, G., & Johnson, D. (1980).. Chicago: University of Chicago Press.

Li, H. (2020). Identity salience facilitates Tibetan students' group-reference effect using a remembering-knowing recognition paradigm.,DOI: 10.1017/prp.2020.14

Li, H. J. (2015).(Unpublished doctorial dissertation). South China Normal University, Guangzhou.

[李惠娟. (2015).(博士学位论文). 广州: 华南师范大学.]

Li, S. S., Long, C. Q., Chen, Q. F., & Li, H. (2010). Intergroup contact theory: Theory for refining intergroup relationship.(5), 831–839.

[李森森, 龙长权, 陈庆飞, 李红. (2010). 群际接触理论——一种改善群际关系的理论.(5), 831–839.]

Liu, X., Shan, W., & Jin, S. H. (2015). Civilised behaviour: A Chinese indigenous intergroup perception dimension.(2), 108–119.

López-Rodríguez, L., Cuadrado, I., & Navas, M. (2017). I will help you because we are similar: Quality of contact mediates the effect of perceived similarity on facilitative behaviour towards immigrants.(4), 273–282.

Lv, Q. Y., & Wang, Y. Z. (2011). The differences of in-group and out-group favoritism of Tibetan and Han college students.(3), 98–103.

[吕庆燕, 王有智. (2011). 藏族、汉族大学生内外群体偏爱效应的差异研究.(3), 98–103.]

Makellams, C., Spencerrodgers, J., & Peng, K. (2011). I am against us? Unpacking cultural differences in ingroup favoritism via dialecticism.(1), 15–27.

Marková, I. (2003).. Cambridge University Press.

Nelson, L. D., & Norton, M. I. (2005). From student to superhero: Situational primes shape future helping.(4), 423–430.

Niedenthal, P. M., Barsalou, L. W., Winkielman, P., Krauth-Gruber, S., & Ric, F. (2005). Embodiment in attitudes, social perception, and emotion.(3), 184–211.

Pettigrew, T. F., Christ, O., Wagner, U., & Stellmacher, J. (2007). Direct and indirect intergroup contact effects on prejudice: A normative interpretation.(4), 41–425.

Rizzolatti, G., Fadiga, L., Gallese, V., & Fogassi, L. (1996). Premotor cortex and the recognition of motor actions.(2), 131–141.

Scroggins, W. A., Mackie, D. M., Allen, T. J., & Sherman, J. W. (2016). Reducing prejudice with labels: Shared group memberships attenuate implicit bias and expand implicit group boundaries.(2), 219–229.

Stathi, S., & Crisp, R. J. (2008). Imagining intergroup contact promotes projection to outgroups.(4), 943–957.

Sun, Y., & Wang, Y. (2021). The dual structure of embodied-cultural effects on metaphorical cognition.(3), 136–143.

[孙毅, 王媛. (2021). 隐喻认知的具身性及文化过滤性.(3), 136–143.]

van den Berghr, P. (1981).. New York: Elsevir.

van Laar, C., Levin, S., Sinclair, S., & Sidanius, J. (2005). The effect of university roommate contact on ethnic attitudes and behavior.(4), 329–345.

Wang, C. X., Yang, Y. Q., Xiong, M. & Ye, Y. D. (2021). The influence of feature integration and processing depth on metaphorical association between moral concepts and container space.(2), 139–154.

[王丛兴, 杨玉琴, 熊猛, 叶一舵. (2021). 特征整合与加工深度对道德概念容器隐喻联结的影响.(2), 139–154.]

Wang, J. X. (2020). The public psychological service system with multiple integrated structures: Policy-making approach, construction strategy and core content.(1), 55–61.

[王俊秀. (2020). 多重整合的社会心理服务体系: 政策逻辑、建构策略与基本内核.(1), 55–61.]

Wang, J. X., Zhou, Y. N., & Pei, F. H. (2021). The Path to build a strong sense of community of Chinese nation from the perspective of Social Psychological Service System Construction: Based on the theory of common in-group identity.(5), 17–23.

[王俊秀, 周迎楠, 裴福华. (2021). 社会心理服务体系建设视角下铸牢中华民族共同体意识的路径——基于共同内群体认同理论.(5), 17–23.]

Wang, X. X., Jiang, S., & Zhang, J. J. (2018). Effect of the spatial linguistic symbol on the container metaphor of seniority rules.(9), 953–964.

[汪新筱, 江珊, 张积家. (2018). 空间语言标记影响亲属关系的容器隐喻.(9), 953–964.]

West, T. V., Magee, J. C., Gordon, S. H., & Gullett, L. (2014). A little similarity goes a long way: The effects of peripheral but self–revealing similarities on improving and sustaining interracial relationships.(1), 81–100.

Yang, H. S., Liao, Q. M., & Huang, X. T. (2008). Minorities remember more: The effect of social identity salience on group-referent memory.(8), 910–917.

Yang, Y. P., Wang, P., Yin, Z. H., Chen, Q. W., & Feng, X. Y. (2015). The pattern and neural correlates of unintentional stereotype activation.(4), 488–502.

[杨亚平, 王沛, 尹志慧, 陈庆伟, 冯夏影. (2015). 刻板印象激活的无意图性及其大脑神经活动特征.(4), 488–502.]

Ye, H. S. (Ed.). (2017).Beijing, China: The Commercial Press.

[叶浩生(编). (2017).北京: 商务印书馆.]

Zhang, J. J. (2018). The container metaphor, the pattern of difference sequence and ethno-national psychology.(5), 214–221.

[张积家. (2018). 容器隐喻、差序格局与民族心理.(5), 214–221.]

Zhang, J. J., & Feng, X. H. (2021). Psychological construction and influencing factors of the identity of the Chinese national community.(2), 5–14.

[张积家, 冯晓慧. (2021). 中华民族共同体认同的心理建构与影响因素.(2), 5–14.]

Zhao, M. X. (2012). Effects of acculturation on mental health of Tibetan students in Mainland China.(2), 207–209.

[赵铭锡. (2012). 内地西藏班学生文化适应对心理健康的影响.(2), 207–209.]

Zhao, Y. F., & Liang, F. M. (2019). Common in–group identity promoting enthnic psychological compatibility: Bidirectional measurement and SC–IAT test.(3), 99–107.

[赵玉芳, 梁芳美. (2019). 共同内群体认同促进民族心理融合: 双向度测量与SC–IAT检验.(3), 99–107.]

Zhou, S., Page-Gould, E., Aron, A., Moyer, A., & Hewstone, M. (2018). The extended contact hypothesis: A meta-analysis on 20 years of research.(2), 132–160.

Zhu, L. (2019). Investigation and reflection on Tibetan students English learning in senior high school in Beijing.(6), 48–49.

[朱琳. (2019). 在京藏族学生高中英语学习的调查与思考.(6), 48–49.]

Zhu, Z. Y. (2007). A sociological analysis of the construction of ethnic identity in the context of school education (Part 2): Analysis and discussion.(3), 44–55.

[朱志勇. (2007). 学校教育情境中族群认同感建构的社会学分析 (下): 分析与讨论.(3), 44–55.]

Zuo, B., Wen, F. F., Song, J. J., & Dai, T. T. (2019). The characteristics, dimensions and psychological effect of social categorization.(1), 141–148.

[佐斌, 温芳芳, 宋静静, 代涛涛. (2019). 社会分类的特性、维度及心理效应.(1), 141–148.]

Container metaphor, intergroup attitude, and helping tendency toward domestic and foreign ethnic groups of Tibetan students in hinterland senior high school

MENG Le2, YE Can2, WANG Jijia2, ZHANG Jijia1

(1Faculty of Education, Institute of Chinese Ethnic Community, Guangxi Normal University, Guilin 514004, China)(2Department of Psychology, Renmin University of China, Beijing 100872, China)

As a common ingroup, the Chinese nation community has unique characteristics. First, its properties are complex. Second, as an entity, it has various components. However, previous studies focused more on macro analysis, theoretical generalizations, and policy interpretations and less on microscopic arguments and empirical studies. Therefore, an empirical study on the identity of the Chinese nation community must be carried out. This study employs senior high school students who grew up in Tibetan areas and are current hinterland senior high school students to participate in three experiments. The most special characteristic of Tibetan students is their experiences on cross-ethnic communication and cross-cultural life.

In Experiment 1, 50 Tibetan students in hinterland senior high school were employed as subjects. The relationship of the container and the community for the Chinese nation was investigated through the Spatial Stroop Paradigm. In Experiment 2, 50 Tibetan students were also employed as subjects. The Emotional Stroop Paradigm was used to explore the attitude of Tibetan students toward domestic and foreign ethnic groups. In Experiment 3, 320 Tibetan students were employed. Situational tasks of Money Helps and Time Helps were used to test the willingness to help someone from the domestic ethnic group or foreign ethnic group.

Experiment 1 exhibited that the reaction time was significantly shorter when a domestic name appeared in the circle or a foreign name appeared outside the circle, which revealed that Tibetan students constructed the community for the Chinese nation as a container, placed the domestic ethnic groups in the container, and placed the foreign ethnic groups outside the container. Experiment 2 unveiled that the judgment reaction time of the positive target word was significantly shorter when the prime word was a domestic ethnic group name, and the judgment reaction time of the negative target word was significantly shorter when the prime word was a foreign ethnic group name, indicating that Tibetan students preferred the domestic ethnic groups and prejudiced the foreign ethnic groups. Experiment 3 showed that Tibetan students donated more money and time to someone from the domestic ethnic group who needed help, signifying that Tibetan students in hinterland senior high school had a stronger willingness to help domestic ethnic groups.

This study suggests that Tibetan students in hinterland senior high school with rich experience on cross-ethnic communication and cross-cultural life constructed the Community for the Chinese nation as a container, and placed domestic ethnic groups in the container. Conclusively, Tibetan students had varying attitudes and different levels of help willingness toward domestic and foreign ethnic groups.

Tibetan students in hinterland senior high school, community for the Chinese nation, container metaphor, intergroup attitude, helping tendency

2021-11-03

* 国家社会科学基金后期资助项目“亲属词认知研究” (19FYYA002)资助。

注:叶灿为共同第一作者。

张积家, E-mail: Zhangjj1955@163.com.

B849: C91