“试一试”教学调查分析

2022-11-14唐立颍

唐立颍

[摘 要]“试一试”是北师大版小学数学教材的内容,它被编排在新课例题学习之后,主要用于引导学生应用所学知识解决问题,实现知识的正迁移。“试一试”教学通过让学生动手操作、与同伴互动交流等方式掌握基本知识,促使学生灵活应用知识解决问题。

[关键词]“试一试”;正迁移;数学日记

[中图分类号] G623.5 [文献标识码] A [文章编号] 1007-9068(2022)26-0038-03

一、“试一试”教学的基本情况

“试一试”是北师大版教材的内容。“试一试”的教学是通过让学生动手操作、与同伴互动交流、互相合作等方式掌握基本知识,并通过作品展示反馈学生的学习情况,促使学生灵活应用知识解决问题。

“试一试”不是练习课,也不是习题课,而是与前页内容相关的新的学习内容。这部分内容的教学,要求教师设计出适合学生参与的数学活动,让学生在互相交流中学习,同时把在“试一试”中的探索活动过程和发现写成数学日记,并与同伴交流。“试一试”是教材编写内容形式的创新,无多少资料做参考,因此教师在教学时往往把它和第1课时的内容放到一起,只用1课时来完成,只是把它当作巩固练习。

二、“试一试”教学的调查现状及问题分析

为了了解“试一试”教學中教师的教学方式和学生的学习方式,笔者结合北师大版教材中的“试一试”内容进行了小学数学教师“试一试”教学开展情况的问卷调查。

本次问卷调查以颍上县小学数学教师为研究对象,采用网络问卷的形式,并进行相关内容的分析。在调查问卷中设计了如下问题:

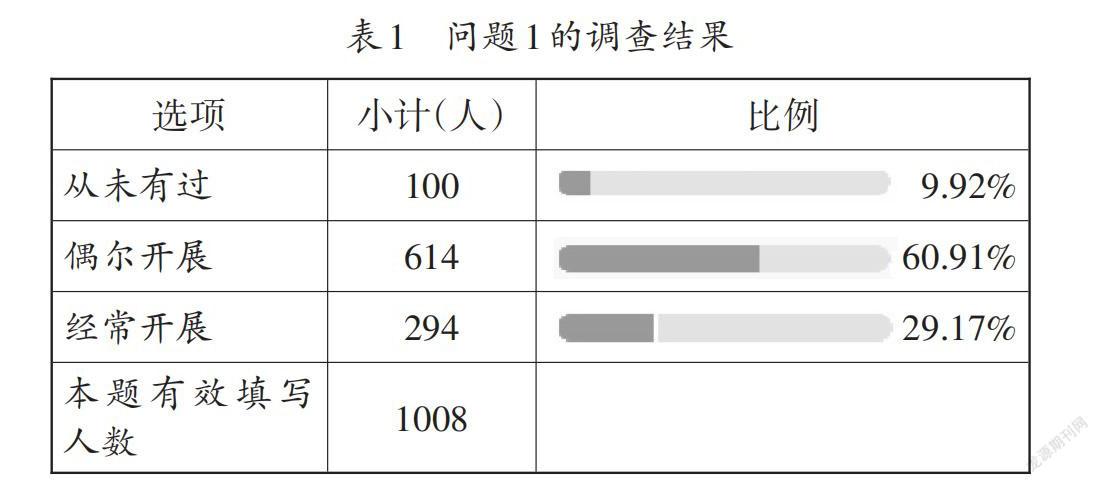

问题1:您在教学中有没有组织学生开展过“试一试”这种类型的探究活动 ?

从表1中可看出,教师对“试一试”这种类型的探究活动开展次数不多,有9.92%的教师从来没有开展过,有60.91%的教师偶尔开展。显然在平时教学中教师让学生“课堂上手、脑、耳并用,多种感官参与学习”只停留在口头上,教师没给学生尝试的机会,也就是说教师并没有读懂这部分教材内容,没有明晰编者的意图。

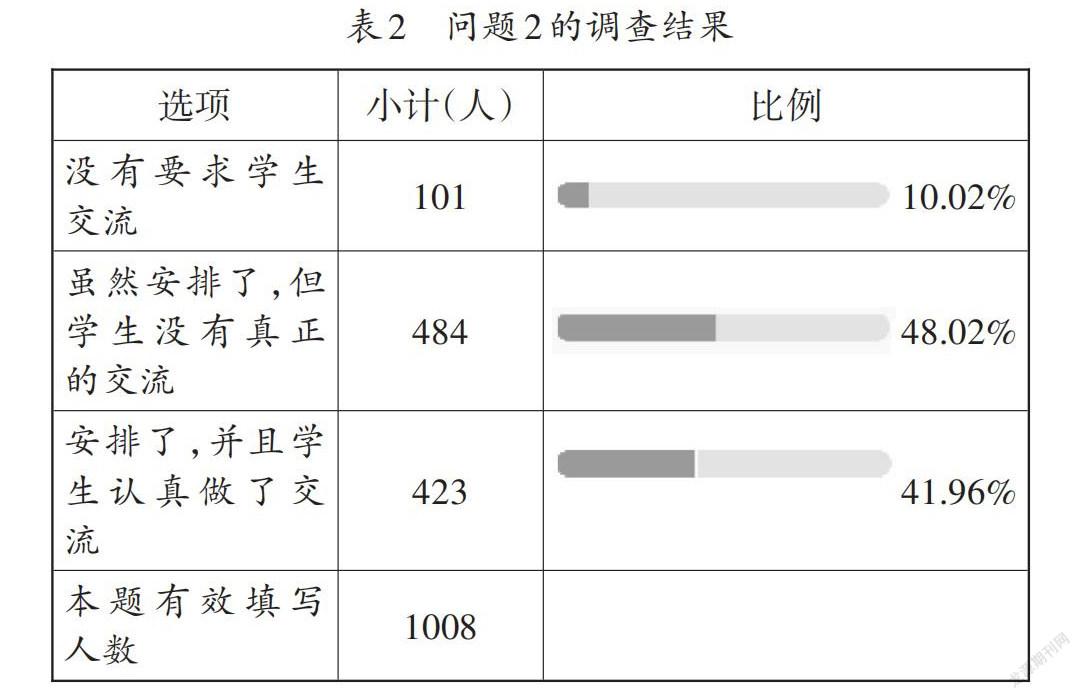

问题2:开展“试一试”后,你是怎样处理与“试一试”对应的问题的?

从表2中可以看出,近六成教师即使开展了“试一试”这种类型的探究活动,但“动手操作”和“认真交流”环节却没有认真落实,学生的学习成果没有被当作教学资源去利用。其中,教师安排了并且学生认真做了交流的只占41.96% ,大部分学生只能被动地接受知识,学习的主动性不能得到发展,大部分教师没有让学生去尝试,去独立思考,去交流互动。课堂交流是学生之间的互动学习,可以加深学生对知识各要素的理解,让学生真正地掌握知识,缺乏交流互动的课堂是不利于学生学习新知识的。

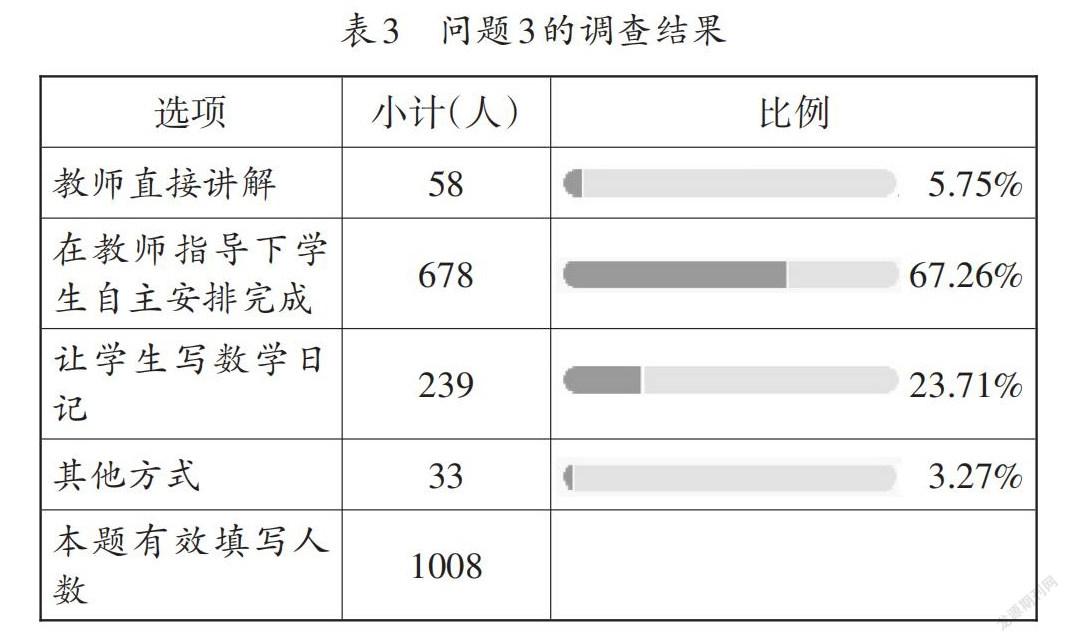

问题3:知识点小结最合适的处理方式是什么?

从表3中可以看出,大部分教师在“试一试”教学中不肯放手,不能完全给予学生自主解决问题的机会。教师不相信学生的学习能力,习惯于让学生跟着自己的步子前行。“在教师指导下学生自主安排完成”占67.26%,可见教师在教学中不肯放手,也不愿放手,不给学生做一做、想一想的时间,不给学生独立思考的机会。

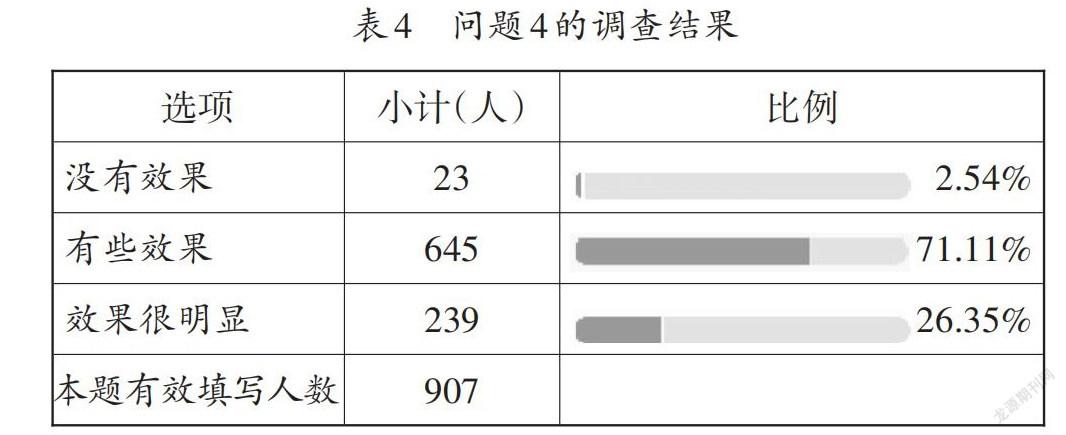

问题4:“试一试”教学后让学生写数学日记对学生能力的提升有没有效果 ?

从表4中可以看出,大部分教师对让学生写“试一试”学习的数学日记的效果认识不够,认为“有些效果”的占71.11%。其实学生写数学日记,可以说出学习时的“想不通”,说出同伴交流后的“顿悟”,说出教师点拨后的“欣喜”。表4数据说明教师不能正视让学生写数学日记的价值,没有认识到让学生用数学日记记录数学学习的过程其实也是让学生梳理自己知识结构的过程。

三、“试一试”教学的建议

如何让“试一试”内容的学习不再有那么多困惑,不再停留在浅表层,而是落到实处,收到实效,成为教师亟须解决的问题。

1.理解教材是基础

孙晓天教授曾语重心长地告诫我们:当你看不明白教材,理解教材不够时,不要慌张,多问几个为什么,教材选用这个素材有什么目的?这样呈现有什么好处?这样探究设计妙在何处?弄明白了再考虑怎么教。要想实现教学目标,用好教材,课得一节一节上 ,书得一本一本读,知识得一点一点积累,道理得一点一点明白;要想达到“用教材”的理想境界,得先从理解教材开始。 比如,北师大版教材四年级上册“卫星运行时间”后的“试一试”:①尝试计算408×23,说一说注意什么。②下面各题可以怎么计算?(54×312;210×47)与同伴交流你的想法。这是在学生学习了两位数乘三位数的计算方法与算理后提出的问题,教师在教学时,不能只把“试一试”看作简单的计算练习,而要知道题①是三位数中间是0的情况,题②是三位数末尾是0的情况,对于不同的情况,竖式计算时要注意什么,教师要和学生说清楚。可以说,理解教材是上好课的基础。

“试一试”中的题目多为新课例题后出现的题目,因此课前应让学生带着明确具体的问题去阅读教材,运用旧知去感知新知、探索新知,尝试解决问题。“试一试”教学中,教师让学生去试一试,让学生大胆地、清晰地说出自己的想法,遇到同伴质疑时,也能说服同伴理解自己的想法。这样既能让学生互相借鉴思路,又可以激发学生的学习兴趣,促使学生探索出不同的解题思路。学生通过尝试和与同伴交流互动,增强了尝试力度,这有利于思考问题和解决问题。

2.教师要敢于放手

“以教师为主导、学生为主体”说起来容易,但做起来难。教师习惯于说、习惯于讲,生怕讲少了,学生会不懂。其实,学生有很大的潜在能力,教师要相信学生能够独立探究和解决问题。“试一试” 教学注重学生的观察、操作,让学生通过数学活动,感悟知识的形成过程,加深对概念的理解。如果教师能让学生在课堂上试一试、做一做,让他们边玩边学,学生的收获会不一样。比如,北师大版教材四年级上册“买文具”后的“试一试”:你能添上括号使9÷3×5-2=1成立吗?在学生在独立思考后,教师可提出问题引导学生探索:①试试添加括号使等式成立。②说说你的探究过程。③对于一开始解决不了的问题,你是如何想办法的?先让学生充分动手、大胆尝试,再组织学生交流互动,学生在展示自己的思考过程中探索出中括号使用的必要性。

教学中给学生一个活动机会,学生的思路便会打开,活动经验就可积累。

3.给学生说的机会

“试一试”教学应给学生说自己思维的机会,如让学生互相看同伴的数学学习记录,然后交流想法,再说一说同伴记录数据的优点。学生说同伴的数据记录过程,并对此做出评价,这样既可阐明观点,又能发展思维。也可让学生说出自己的质疑、猜想、分析,从而培养学生解决问题的能力。

比如,北师大版教材一年级上册“一起来分类”后的“试一试”:看一看,把附页的图剪下来分一分,说一说你是怎么分的。一年级的分类教学虽然内容比较简单,但却是分类思想的启蒙阶段,学生通过分类活动可以为后续学习积累一些活动经验。学生有的按形状分,有的按颜色分,有的按边的个数分,教师尽量让学生用自己的语言说出来,用图描绘出来,说着说着,分类的方法就出来了,画着画着,分类的标准就出来了。

让学生说猜想、说过程,有利于学生获取知识及经验。如果教师只是单纯地讲授知识,不给学生说的机会,那么学生将缺失经历过程的体验。 因此在“试一试”的教学中,教师要给学生说的机会、展示的时间、互动的平台,这样学习才能真正发生。

4.让学生写数学日记

学生写数学日记,也是厘清学习思路的过程。教师通过学生写的数学日记,可以了解学生学习上的困难,知道学生思维卡壳的原因,从而改进自己的教学方式,调整自己的教学。另外,学生写数学日记时,会在探究新知的过程中梳理思路,掌握知识,发展能力,进而感受到学习数学的快乐,从此喜欢上数学。

比如,北师大版教材二年级上册“1米有多长”后的“试一试”:①估一估,小明和机灵狗分别有多高?②量一量,黑板有多长?对于这个内容,教师要求学生写数学日记。某学生的数学日记:“今天 ,老师要求我们观察‘试一试’上的图,说说小明的身高。我看见门高2米 ,也就是200厘米,小明站在门边,怎么估呢?小明没有门高,他的身高不会是2米。忽然我发现门把手正好在门的中间,小明的身高刚好到门把手。2米的一半是1米,那么小明的身高是1米,就是100厘米。受到这个的启发,我发现机灵狗的身高到小明的腰部,也就是小明身高的一半。机灵狗的身高是50厘米。我终于做出来了,真高兴,数学真好玩。接着,我要量黑板有多长,可我的尺子长才1米,怎么办呢?我问一下笑笑,看她有什么好办法。笑笑说:‘你用尺子从一边量起,到1米时,我帮你用粉笔在黑板上做个记号,你再从这个记号开始用尺子向后量,我可以帮助你。’按照笑笑的方法,我量得黑板超过了3个尺子的长,超过的部分不够1个尺子长。怎么办呢?‘可不可以用厘米来量?’我和笑笑同时想到了,最后我们量得黑板长是3尺子又26厘米,即326厘米。我与笑笑合作真愉快。”

从数学日记中可以看到学生在思考、在动手、在合作、在分享、在愉快地學习。这不就是我们要的教学吗?

总之,教师应为学生提供尝试的机会,让学生在充满操作性、探索性、愉悦性的实践活动中探索未知,解决问题。“试一试”教学给小学数学教材增加了“营养”,变静态数学知识为学生动态的探究历程,增强了数学学科魅力。 设计教学活动时,教师要多给学生“试一试”的机会,让学生都对数学活动产生兴趣,体验到学习的乐趣,增加学习的信心。

(责编 黄春香)