人工关节置换对骨质疏松性股骨近端骨折患者的应用价值

2022-11-11齐双

齐 双

(盘锦市中心医院创伤骨科一病区,辽宁 盘锦 124000)

我国的人口老龄化进度在不断加快,使得骨质疏松患者越来越多,无疑增加骨折的发生率,股骨近端骨折作为髋部骨折发生率极高的骨折类型之一,对人类健康的危害极大,据临床有效数据统计,1年内死于各种骨折合并症的患者高达20%,而存活的患者中致残率约50%,可见骨质疏松性股骨近端骨折对人类产生的后果严重[1]。由于此类骨折患者多为老年人,其合并慢性疾病多,卧床期间发生并发症的概率更高,长期卧床还会加剧骨量的丢失,使得患者病情加重,进而造成恶性循环[2]。因此,耐受手术且满足手术指征的患者应尽早采取手术治疗,提高恢复效果,改善患者预后。股骨近端防旋髓内钉内固定术满足生物力学要求,常用于股骨转子间骨折患者,其能保证骨质填压,且不易松动。人工关节置换术是一种经典术式,其采用骨水泥行人工股骨头置换,借助其即刻机械固体作用,将假体牢靠地固定在髓腔内,且此类手术患者可早期下床行康复锻炼,以防加重其慢性内科疾病,还能促进加快患者恢复进度,促使其尽早康复[3-4]。鉴于此,本次研究选取75例骨质疏松性股骨近端骨折患者进行研究,对其开展不同的治疗措施,现报告如下。

临床资料

1 一般资料:选取我院2017年8月-2020年8月收治的75例骨质疏松性股骨近端骨折患者为研究对象,采用单双号抽签的方式将患者分至2组中,抽取单号的38例患者纳入对照组,抽取双号的37例患者纳入观察组。对照组:男女性别之比为22:16;年龄最小/年龄最大52/89岁,平均年龄为(71.34±3.67)岁;骨折类型:股骨颈骨折25例,股骨转子间骨折13例;受伤原因:车祸7例,跌倒摔伤21例,高处坠落伤10例;Evens-Jensen分型:Ⅲ型8例、Ⅳ型13例、Ⅴ型17例;基础疾病:高血压13例,糖尿病9例。观察组:男女性别之比为23:14;年龄最小/年龄最大50/90岁,平均年龄为(71.78±3.72)岁;骨折类型:股骨颈骨折26例,股骨转子间骨折11例;受伤原因:车祸8例,跌倒摔伤20例,高处坠落伤9例;Evens-Jensen分型:Ⅲ型7例、Ⅳ型12例、Ⅴ型18例;基础疾病:高血压12例,糖尿病8例。以上临床资料经统计学调查研究显示具有良好的均衡性P>0.05。该研究得到医院伦理委员会的批准。(1)纳入标准:①经过X线片诊断为股骨近端骨折;②满足手术指征,对手术耐受;③无其他部位骨折;④患者本人及家属同意,均签署知情同意书。(2)排除标准:①合并椎体骨折;②基础疾病严重,无法耐受手术;③患者及家属拒绝手术治疗;④合并心、肝及肾等重要脏器功能异常。

2 方法:对照组采取股骨近端防旋髓内钉内固定术治疗。通过C臂X线机,将患者患肢牵引,达到满意的复位效果,对患者进行常规消毒铺巾,在其股骨大转子顶点位置行5cm切口,将臀部肌肉逐层分离,选择大转子顶点位置,采用三角锥开孔,将导针插入其中,将髓腔扩大后置入粗细均匀的防旋髓内钉,在股骨颈中下约1/3位置,前倾15°钻入导针,通过C臂X线机确认位置,达到满意的效果后再钻孔,置入螺旋刀片至股骨颈正中位置,然后将远端锁钉及近端尾帽锁入,通过C臂X线机确认骨折复位情况,满意后,采用生理盐水冲洗切口,逐层缝合切口,术毕。观察组采取人工关节置换术治疗。实施腰麻,起效后,取健侧卧位,对患者实施常规消毒铺巾,取外侧切口,将其皮肤逐层切开,显露出其皮下组织及筋膜,将关节囊切开,露出骨折端,采用螺旋取头器将股骨头取出,选择好角度,采用扩髓器扩髓,将异位的骨折端复位,采用钢丝将复位的骨块环扎,使其得以固定,将髓腔清理干净,选择大小长度合适的骨水泥假体置入其中,试模满意后,将髓腔冲洗干净,缝合关节囊,无活动性出血情况后,将各层逐层缝合。术后实施常规抗凝、抗感染治疗,术后3天在家属搀扶下下床站立、原地抬腿及外展腿,进行下肢功能锻炼。

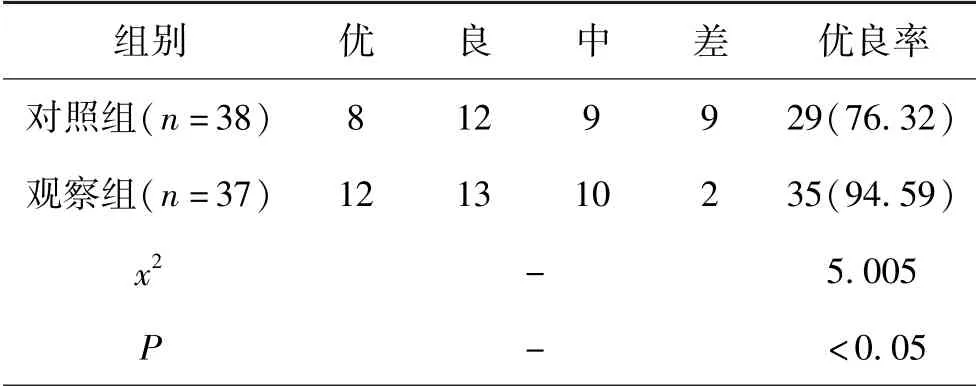

3 观察指标:(1)采用髋关节功能Harris评分判断髋关节功能恢复情况。其中评分≥90分为优;80-89分为良;70-79分为中;70分以下为差。总优良率为前3项(优+良+中)之和。(2)记录患者术后卧床时间、患肢负重时间、术后下床时间、住院时间及术中X线透视次数。(3)髋关节功能评分。术前、术后3个月及末次随访,采用Harris评分法评估,主要从畸形情况(4分)、关节活动范围(5分)、肢体功能(47分)及疼痛情况(44分)等4个方面进行评估,满分100分,分数越高表示患者恢复情况越佳。疼痛:采用视觉模拟评分法(VAS)根据患者实际情况加以评估,评分为0-10分,疼痛程度分为轻度0-3分、中度4-6分、重度7-10分,分值越高,疼痛越严重。(4)术后并发症发生率。主要为下肢血栓、肺部感染及压疮等。(5)日常生活能力。术后3个月及末次随访,采用功能独立性评定量表(FIM)加以评估,共18个条目,每条目评分范围为1-7分,总分18-126分,得分越高,表示患者生活能力越佳。

4 统计学方法:用SPSS20.0进行统计学检测,计数资料组间对比采用(n,%)表示,行卡方(x2)检验,如髋关节功能恢复优良率及并发症发生率;计量资料组间对比采用(±s)表示,行t检验,如患者术后卧床时间、负重时间、住院时间、髋关节功能评分、疼痛评分及日常生活能力评分。根据最终得到P值的范围判断是否具备统计学意义,P<0.05表示差异显著,有统计学意义。

5 结果

5.1 2组患者治疗优良率对比:观察组的治疗优良率为94.59%,显著优于对照组的76.32%(P<0.05)。见表1。

表1 2组患者治疗优良率对比(n,%)

5.2 2组患者各项指标恢复情况对比:与对照组对比,观察组术后卧床时间更短,术后负重时间更快,术后下床时间更快、术中X线透视次数更少,住院时间更短(P<0.05)。见表2。

表2 2组患者各项指标恢复情况对比(±s)

表2 2组患者各项指标恢复情况对比(±s)

组别 术后卧床时间(d)患肢完全负重时间(d)术后下床时间(d) 住院时间(d) 术中X线透视次数(次)对照组(n=38) 10.23±2.78 121.45±14.17 8.25±2.02 15.55±3.67 4.21±1.45观察组(n=37) 3.67±1.02 5.45±1.56 4.28±1.15 12.10±3.82 2.05±0.59 t 13.494 49.495 10.422 3.989 8.408 P<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

5.3 2组患者不同阶段Harris评分及VAS评分结果对比:2组患者术前Harris评分及VAS评分对比无显著差异(P>0.05);术后3个月及末次随访对比可知,2组Harris评分均得以提高,VAS评分均得以下降,组间对比可知,观察组提升/下降幅度>对照组(P<0.05)。见表3。

表3 2组患者不同阶段Harris评分及VAS评分结果对比(±s,分)

表3 2组患者不同阶段Harris评分及VAS评分结果对比(±s,分)

组别 Harris评分 VAS评分术前 术后3个月 末次随访 术前 术后3个月 末次随访对照组(n=38) 32.11±5.48 62.16±5.52 70.34±5.45 8.25±0.57 5.25±1.45 3.15±0.45观察组(n=37) 33.07±5.45 70.22±5.54 79.21±5.50 8.11±0.32 3.67±1.21 1.58±0.38 t 1.616 6.311 7.015 1.307 5.117 16.303 P>0.05 <0.05 <0.05 >0.05 <0.05 <0.05

5.4 2组患者术后出现的并发症对比:观察组与对照组的并发症发生率分别为5.41%及26.32%,组间差异显著(P<0.05)。见表4。

表4 2组患者术后出现的并发症对比(n,%)

5.5 2组患者术后FIM评分情况对比:观察组术后不同阶段FIM评分均高于对照组(P<0.05)。见表5。

表5 2组患者术后FIM评分情况对比(±s,分)

表5 2组患者术后FIM评分情况对比(±s,分)

组别 术后3个月 末次随访对照组(n=38) 65.25±7.58 75.25±8.59观察组(n=37) 78.02±8.58 89.11±9.25 t 6.836 6.726 P<0.05 <0.05

讨 论

骨质疏松是一种退行性的骨骼系统病变,患者骨量显著减少,股骨结构逐渐退化,骨脆性增加,骨折发生的概率高,为老年人的常见疾病,尤其是50岁以上的老年男性及绝经后的女性,常见于椎体、髋部及骨盆等部位,而髋部发生骨质疏松性骨折最为严重[5]。近年来,我国髋部骨折发生率显著提升,基于未来几十年,其发生率仍处于增长期。2017年数据显示,我国骨质疏松骨折约270万例,预计到2050年,会增加到600万例[6],增加国家及家庭的开支。因此,预防及治疗逐渐受到临床的重视,接受正规的抗骨质疏松治疗及适当运动,增强机体抵抗力,预防跌倒,是预防骨质疏松性骨折最有效的手段[7]。

骨质疏松性股骨近端骨折是髋部骨折的常见类型,以转子间骨折及股骨颈骨折为主,极少患者出现转子下骨折,其不在本次研究的范围内。而股骨近端骨折的危害性极大,20%患者1年内会死于各种并发症,且50%患者会致残,可见致残及致死的风险极高,严重威胁患者生命安全及身体健康,使生活质量下降[8]。因此,选择适宜的治疗方式十分关键。临床常见术式为钢板内固定、近端防旋髓内钉内固定术及人工关节置换术。钢板内固定对骨质条件有一定要求,不适用于伴有骨质疏松的患者,且固定效果不佳[9]。年轻患者多选择骨折复位内固定,此类患者骨质量良好,实施内固定较为牢靠,可达到满意的术后效果,且保留较好骨量,为后续治疗提供机会[10]。但对于骨质疏松性髋骨骨折患者而言,多为老年人,实施人工关节置换术更具优势[11]。髓内固定为中心性固定,创伤小且稳定性强,具有良好的抗旋转性,抗压及抗拉能力强,对股骨近端骨折的治疗具有显著意义。该种手术方式要求术前将骨折端良好复位,达到满意效果后,再置入髓内钉,而骨折闭合复位可减少对患者造成的创伤,以加快其恢复进度[12],然而随着临床病理的增多,缺点也逐渐显露。李海[13]等学者认为,该种手术方式术中分离臀中肌较多,使其遭到损害,患者术后易形成臀中肌步态。且对于存在髋关节内外翻及旋转畸形的患者,实施近端防旋髓内钉内固定术易导致手术失败,患者需要接受2次翻修手术,增加其痛苦。随着微创及加快康复理念的兴起,人工置换术作为一种经典术式,创伤越来越小,能起到快速治愈的效果,可将假体固定,达到稳定效果,且术后髋关节可尽早下床行走并开展功能锻炼,便于髋关节功能的恢复,患者术后无需较长时间等待骨折愈合,避免出现愈合不良的情况[14],同时该种手术术中可直视骨折块,使得骨折端准确复位,尽快恢复股骨近端的解剖结构,使得患者的卧床时间得以缩短,减少因卧床引起的下肢深静脉血栓及肺部感染等并发症,且避免患者的内科合并症加重[15]。对于骨质疏松性股骨近端骨折患者,采用内固定术易出现内固定断裂、螺钉切割及失败的情况,而采用人工关节置换术效果好,并发症发生率低。郭婷婷[16]等学者的研究中,将采用人工关节置换术的76例观察组患者与采用股骨近端防旋髓内钉内固定术的59例对照组患者进行比较,结果显示,观察组不仅治疗优良率更高,且住院时间、患肢完全负重时间及术后下床时间更短,术中X线透视次数更少,且术后Harris评分更高,术后功能独立性评定量表评分更高,并发症发生率更低,证实人工关节置换术的有效性及安全性。杨震[17]等学者的研究中,对照组与观察组也分别采用股骨近端防旋髓内钉内固定及人工关节置换术治疗,而观察组的术后卧床时间更短,Harris评分优良率更高,且术后并发症发生率更低,2组在手术时间及术中出血方面无具显著差异。苏列[18]等的研究中,2组患者也采用以上手术方式,但关节置换组患者的手术时间更短,显示人工关节置换术的实施,使得患者术后康复效率得以提升,促使患者术后更早进行康复锻炼。陈军[19]等学者的研究也证实,采用人工关节置换术治疗骨质疏松性股骨近端骨折效果满意,尤其是髋关节功能改善方面。本次研究结果显示,术后3个月及末次随访对比可知,2组Harris评分均得以提高,VAS评分均得以下降,组间对比可知,观察组提升/下降幅度>对照组。可见实施人工关节置换术能避免患者术后生活质量下降,缓解其疼痛,推动其髋关节功能的恢复,以改善其预后。同时。本次研究结果显示,观察组治疗优良率为94.59%,显著优于对照组的76.32%,术后卧床时间更短,术后患肢负重时间更快,术后下床时间更快,术中X线透视次数更少,住院时间更短,术后并发症更少,且术后FIM评分更高。与以上学者的研究结果相印证。可见实施人工关节置换术具有显著优势,主要原因是患者可早期下床活动,进行康复锻炼,早下床必然会减少各种并发症的发生。而患者如实施近端防旋髓内钉内固定术需要待其骨折稳定及骨痂形成后方可下床负重锻炼,不然尽早下床活动会增加内固定失败的风险,因此其长期制动会增加术后并发症发生的风险,且下肢无法进行功能锻炼,恢复进度必然更慢。笔者建议实施此类手术的患者,无论选取全髋关节置换术还是双动股骨头半髋置换术,需要结合其年龄及日常活动量,还需要根据患者髋关节病变程度加以判断。一般年龄低于65岁,日常活动量大的患者,建议实施全髋关节置换术。然而人工关节置换术后也有发生并发症的风险,一旦发生并发症情况较为严重,患者的患肢功能可能丧失。尹德龙[20]等学者的研究中,8例患者术后早期死亡,死亡率为8.4%,可见人工关节置换术存在死亡风险,这与病人年龄偏高、手术对其创伤大、机体器官代偿能力下降有关,术后出现心肺功能不全及肺部感染等情况。本次研究病例虽未出现死亡现象,然而实施人工关节置换术要谨慎,需要严格把握手术适宜证,如高龄、重度骨质疏松症、股骨转子间骨折(Evens-JensenⅢ-Ⅴ型)、无严重内科疾病,可耐受手术等。患者实施人工关节置换术时需要做好充分准备,根据其骨折类型选择适宜的假体,术后进行规范的训练,尽早离床活动,减少相关并发症的发生,同时还需要与患者家属积极沟通,以防出现严重并发症或死亡而发生纠纷。对于骨质疏松性股骨近端骨折患者,手术是首选治疗方式,除非不能耐受手术,但术后抗骨质疏松治疗也十分重要。骨质疏松的诊断标准是,无论DXA(T值)多少,出现髋部或椎体脆性骨折的患者均可诊断为骨质疏松。本次研究的案例均按照《骨质疏松症诊疗指南》加以治疗,以钙剂+维生素D为基础药物,结合患者的实际情况选择双膦酸盐治疗。针对伤前伴有全身疼痛的患者,术后可采用鲑鱼降钙素以缓解其术后疼痛,指导患者早期下地锻炼。除此之外,日常生活中要加强锻炼,提高自身抵抗力,同时生活中要加强注意,防止摔跤等意外情况的发生。

综上所述,针对骨质疏松性股骨近端骨折患者,人工关节置换的实施使得患者的髋关节获得较好的恢复效果,不仅能加快其恢复进度,使得患者髋关节功能得以显著改善,还能减少并发症,减轻疼痛,促使患者日常生活能力得以提升。