斜外侧腰椎椎间融合术在成人退行性脊柱侧凸治疗中的应用研究进展

2022-11-11黄岳刘福泽王海

黄岳,刘福泽,王海

成人退行性脊柱侧凸(adult degenerative scoliosis,ADS)是由于非对称性椎间盘和关节突发生退行性变,产生非对称应力引起脊柱受力失衡,造成骨骼发育成熟后出现的脊柱冠状位Cobb 角>10°的脊柱畸形,其人群发病率约68%[1,2]。

目前认为ADS 患者侧凸Cobb 角>30°或发生超过6 mm的腰椎侧向滑移,且症状严重影响患者生活质量时需手术治疗[3,4]。手术方案包括椎管减压、内固定植骨融合、椎间融合、截骨矫形等[5]。当ADS 患者存在椎间盘退变时,由于其前柱的生物强度下降,后柱生物应力集中,需对前柱进行椎间融合[6,7],从而在纠正腰椎畸形的同时获得良好的术后脊柱稳定性,提高最终融合率[8]。

斜外侧腰椎椎间融合术(oblique lumbar interbody fusion,OLIF)为近年兴起的一种微创椎间融合术式[9],其手术创伤小、术后恢复快,矫形效果满意,在ADS 的治疗中日益成 熟[10]。本文对OLIF 在ADS 治疗中的应用研究进展进行综述。

1 OLIF发展历程

腰椎椎间融合术是治疗退行性腰椎疾病的重要手术方式[11]。1932 年,Capener 首先开展了前路腰椎椎间融合术(anterior lumbar interbody fusion,ALIF)治疗腰椎滑脱症[12],此后脊柱外科医师对椎间融合术进行了更多的临床尝试。Mayer[13]改进了ALIF 的入路,在L2-L5椎间隙采用小切口于腹膜后经腰大肌前方通道到达椎间隙,在L5-S1 节段采用经腹腔内入路。该研究对25例患者采用上述方法进行椎间融合均获得了良好的融合效果,相较于传统后路手术,其术中失血量较少,术后相关并发症较少,为腹膜后腰大肌前方入路椎间融合的最初尝试。随着各种微创器械及技术的发展,通过直视下操作或借助通道设备进行操作使得微创椎间融合技术有更多的临床应用空间[14]。2001 年,Pimenta 开展了工作通道下腹膜后经腰大肌入路椎间融合,此方法被Ozgur等进一步实践,并命名为极外侧入路椎间融合(extreme lateral interbody fusion,XLIF)[15]。Knight等[16]也应用类似方法实现椎间融合。Silvestre等[17]开展经腹膜后腰大肌前的手术窗口到达椎间隙实现椎间融合,因其从斜外侧到达椎间隙,不破坏腰大肌即可实现椎间融合,取得了良好的临床效果,并命名为OLIF。OLIF在腰椎椎间融合中应用节段范围较广,并且无需破坏腰大肌建立手术通道,无需对椎体后方神经根有过多牵拉,通过恢复椎间隙高度能够有效达到间接减压,因而临床应用较为广泛,至今OLIF 已广泛应用于退行性腰椎滑脱、椎间盘源性腰痛、腰椎管狭窄症、腰椎节段不稳、ADS等疾病的外科治疗[18]。

2 OLIF应用于ADS治疗的优势

2.1 手术创伤小

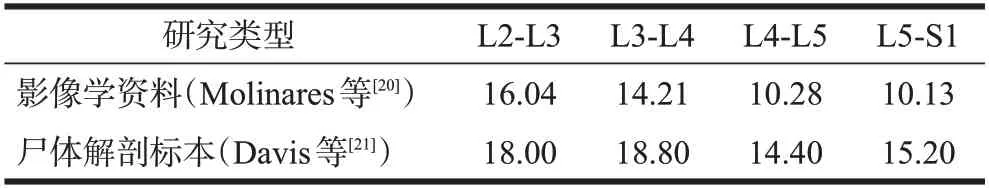

传统椎间融合手术需要经后路对椎旁肌进行广泛的剥离,并将硬膜囊牵拉至一侧以暴露椎间隙,在此过程中会带来较大的手术创伤,并且面临术后出现神经症状的风险[19]。OLIF 由腹膜后入路,经腰大肌及髂血管之间的间隙,经自然间隙到达手术部位,使得术中组织损伤风险降低[17]。Molinares 等[20]和Davis等[21]分别总结了133例患者的影像学资料及20具尸体解剖标本,腰大肌前方和大血管后方的手术窗口为10.13~18.80 mm(表1)。并且在患者术中侧卧位下,腹腔内容物由于重力作用下垂,将上述手术通道更充分地显露。随着手术相关器械的不断完善,目前OLIF 已有较为成熟的技术路线。相较于ALIF受限于髂血管分叉的位置而只能对较低位腰椎节段进行操作,OLIF 在腰椎椎间融合中有着更为广泛的应用节段范围,其主要分为OLIF25和OLIF51两套系统,应用节段可以向上延伸至胸椎部分节段。相较于XLIF经外侧到达腰椎间隙,OLIF经腰大肌与血管之间的间隙到达椎间隙,无需切开腰大肌,因此理论上降低了腰丛神经损伤的风险[11,22],术中也不再必需神经监测[23]。Li等[24]对16篇OLIF研究报道进行系统性回顾后,总结出OLIF 在术中平均失血量约为109.9 ml,平均单节段手术时间为95.2 min,平均术后住院时间为6.3 d,并且达到了93%的有效融合,术中及术后并发症发生率分别为1.5%和9.9%,较传统开放手术在手术时间、术中失血量、术后恢复等方面有着明显的优势[25]。

表1 手术窗口大小(mm)

2.2 矫形效果良好

相较于特发性脊柱侧凸,ADS 在冠状面上常拥有较小的Cobb 角,因此通过微创手段于椎间隙后置入椎间融合器可达到满意的冠状面矫形效果[26]。相较于后路椎间融合,OLIF 能够置入较大尺寸的椎间融合器,通过前纵韧带及后纵韧带对椎间融合器的张力,能够稳固椎间融合器的位置,使冠状面的矫形角度得到稳定。有研究回顾了接受OLIF 治疗的ADS患者,其Cobb角由术前平均25.0°矫正至术后平均9.6°,获得了满意的冠状面矫形结果[27]。ADS患者在冠状面失衡的同时常存在矢状面的失衡,矢状面的脊柱生理曲度常影响患者的临床症状及生活质量,在Schawab 分型中,目前衡量患者脊柱矢状平衡的参数主要有矢状面轴向距离(sagittal vertical axis,SVA)、腰椎前凸(lumbar lordosis,LL)、骨盆倾斜度(pelvic tilt,PT)、骨盆入射角(pelvic incidence,PI)及PI-LL匹配程度,其反映了矢状失衡及代偿情况。部分学者认为,当SVA<40 mm、PI-LL 在10°以内、PT<20°考虑为理想的冠状平衡标准[28],当手术未能充分矫正冠状面畸形时,会造成术后持续性腰痛、下肢麻木及内植物失败、近端邻近节段病变等不良后果,因此矫正冠状位畸形在ADS 患者的治疗中同样尤为重要。ADS患者常由于椎间盘的退行性病变带来相应节段椎间隙高度的丢失,同时伴随腰椎生理性前凸的丢失,OLIF可经侧方到达椎间隙,并能够植入较大尺寸、带有角度的椎间融合器,对恢复椎间隙高度、重建腰椎前凸有一定的优势[29]。Champagne等[30]回顾了170例接受了椎间融合术的病例证实,相较于后路椎间融合术[经椎间孔入路腰椎椎间融合术(transforaminal lumbar interbody fusion,TLIF)及微创经椎间孔入路腰椎椎间融合术(minimally invasive transforaminal lumbar interbody fusion,MIS-TLIF)],OLIF 在重建腰椎前凸方面效果更佳,其平均矫正腰椎前凸4.8°;在恢复椎间隙高度方面效果更佳,平均恢复椎间隙高度3.7 mm。OLIF 可采用楔形椎间融合器,通过选择向后缘成角的椎间融合器,使前后缘椎间隙高度不对称恢复,更好地重建腰前凸。Kim等[31]在应用OLIF 治疗ADS 中将SVA 由术前的平均136.6 mm 降低至术后的平均29.4 mm。相较于其他微创手术,OLIF在纠正冠状位畸形方面具有一定优势,但由于微创方式对于脊柱后柱及后方软组织处理较少,对于较为严重的脊柱冠状面畸形仍应以开放手术配以截骨达到矫形目的,部分学者认为在PI-LL>10°或者SVA>5 cm时应慎重选择OLIF[32]。

2.3 通过间接减压可有效实现神经减压

ADS常由于脊柱生理曲度的畸形产生神经压迫症状,造成腰背部疼痛、下肢麻木、间歇性跛行等。OLIF 通过间接减压达到神经减压的目的,避免了直接减压带来的神经损伤、脑脊液漏等风险,并能达到满意的临床效果。OLIF 经侧方到达椎间隙,通过撑开椎间隙恢复椎间高度,并且减小后柱周围软组织张力实现间接减压。目前研究表明,通过OLIF 进行间接减压能够有效增加椎管面积及椎间孔面积,并且获得较好的临床疗效[11,33]。在既往接受后路椎管减压发生复发的患者中,通过开展OLIF 可有效恢复椎间高度,增加椎管面积及椎间孔面积,通过间接减压达到满意临床效果,并且避开了既往手术造成的瘢痕,减小神经损伤风险[34]。

2.4 远期邻近节段后凸(proximal junctional kyphosis,PJK)风险较低

PJK是脊柱外科手术后中远期并发症[35],目前没有公认的定义,一般认为其影像学特点为矢状位提示上融合端椎(uppermost instrumented vertebra,UIV)的下终板与其头端两节段椎体上终板所形成的夹角>10°或较术前增加>10°[36,37],常造成腰背部疼痛及下肢症状的复发,必要时需要接受翻修手术[38,39]。目前影响PJK 的因素尚无明确定论,其中骨质疏松症为危险因素[39],ADS患者多为高龄合并骨质疏松症,是发生PJK 的高风险人群。部分学者认为,手术造成的脊柱后方软组织的损伤会增加远期PJK的发生[40],OLIF相较于后路椎间融合术,无需对后路的椎旁肌进行过多的剥离,在保护脊柱后方软组织方面更具优势。研究表明,接受外侧入路椎间融合术的患者,在不损伤后路结构下行椎间融合并配合使用内固定,远期发生PJK 的风险将降低[41],然而OLIF对于患者术后PJK发生的影响尚需进一步大样本研究加以明确。

2.5 结合后路内固定可获得较好脊柱稳定性

目前生物力学研究表明,OLIF 需要依赖后路内固定才能达到一定的椎间融合稳定性,单独使用stand-alone 技术而不辅以内固定将会面临较高的椎间融合器下沉风险[42]。当侧入路手术进行椎间融合而不辅以内固定时,1年内发生椎间融合器下沉的概率可高达32%[43],目前认为骨质疏松将会明显增加OLIF后发生椎间融合器下沉的风险[44,45],ADS患者多为高龄,常伴有不同程度的骨质疏松症,其椎体强度不足,当椎间融合器与终板交界处存在微动时,终板塌陷、椎间融合器下沉发生概率增加,并使相应节段椎管容积减少,为下肢神经症状、畸形复发埋下隐患。单独应用椎间融合而不加以后路内固定会导致腰椎在后伸位产生节段性不稳,而造成复发。目前认为在OLIF治疗ADS患者中,应辅以后路内固定以增加脊柱稳定性。

3 OLIF的常见并发症

OLIF在治疗ADS中存在众多优势,但由于其手术入路的解剖特点,可出现如下常见并发症。

3.1 血管损伤

由于脊柱前方毗邻主动脉、髂动脉、下腔静脉等重要血管结构,OLIF 手术部位靠近大血管并紧邻各个节段血管,OLIF 可能会存在上述血管损伤的风险[22]。此外,目前认为血管损伤的常见原因是血管解剖异常、术中使用牵开器造成的损伤及假体周围骨折造成的血管撕裂[46]。最新系统性综述总结了OLIF发生血管损伤风险的总体发生率为0~15.4%。在发生血管损伤的患者中,60.5%的血管损伤尚无明确定论,18.5%的损伤发生在下腔静脉,15.1%的损伤发生在髂总静脉,2.5%发生在腹主动脉,1.7%发生在髂总动脉,0.9%发生在髂总动脉,0.9%发生在肾动脉[47]。

3.2 输尿管损伤

OLIF中发生输尿管损伤概率最高的节段在L2-L3,在较高位腰椎节段中,建立通道的过程中管状牵开器会有更高的造成输尿管牵拉及损伤的风险。目前文献报道上述并发症的发生率不超过1.59%。部分学者认为术后有必要对患者的肾功能进行监测,尤其是当影像学明确提示椎间融合器移位超过椎体边界时,更应重视输尿管损伤的风险[48]。

3.3 交感链损伤

交感链常位于椎体的前1/3,一旦发生损伤可能造成植物神经功能紊乱,其典型的表现为损伤侧下肢皮肤温度的升高。目前文献报道其发生率约为8%。上述症状多为一过性,部分患者会遗留后遗症[49]。

3.4 逆行射精

部分接受OLIF的患者可能发生术后逆行射精的并发症,目前认为其发生的主要原因是对上腹下丛造成损伤,其发生率为0.2%~0.7%[50]。尽管其发生概率很低,在进行OLIF 时仍应注意避免相应神经结构的损伤,尤其是在L5-S1 节段进行操作时,在进行血管分离时要通过细致的钝性分离以达到解剖结构的显露[51]。

4 总结

OLIF 作为一种微创手段,能够在较小的创伤下完成较大尺寸的椎间融合器置入,并且获得较为理想的融合效果。由于其经斜外侧入路,在不破坏后路椎旁肌的情况下实现椎间融合,因此术中出血较少,术后恢复较快,同时后期发生邻近节段后凸的风险降低。由于其不会对脊柱后方神经结构进行牵拉,因此发生术后神经症状的风险较低。在ADS 患者中,OLIF 由于其应用节段范围较广,能够有效矫正冠状面及矢状面畸形,同时配合后路内固定系统,可以达到良好的脊柱稳定性。

【利益冲突】所有作者均声明不存在利益冲突