微囊化技术在制造常温型活菌酸奶中的应用

2022-11-11吕继明赵德英李玉芹曾化伟

吕继明,赵德英,于 兰,李玉芹,曾化伟,曾 昕*

1 安徽曦强乳业集团有限公司,安徽淮北 235000

2 淮北师范大学生命科学学院,安徽淮北 235000

0 引言

活菌型酸奶是保健功效最好的酸奶之一,其特色归功于其中存在的高活性乳酸菌[1]。活性乳酸菌能够在肠道中增殖生长形成生物膜屏障,进而竞争性的抑制肠道黏膜有害菌;此外,乳酸菌的代谢产物(乳酸、脂肪酸)还能够对病原菌产生抑制,维持健康的肠道菌群系统[2,3]。当前活菌型酸奶储存运输对冷链的要求高,货架期短(21 天),对储存环境要求苛刻,这无疑增加了销售成本[4]。如何在常温下维持高水平的乳酸菌活性和提高酸奶稳定性是本领域存在的共性问题[2]。本研究采用微囊对活性乳酸菌进行包埋,将其和外界营养源隔绝开来,使其处于休眠状态,并辅以酸奶稳定剂进行常温下酸奶质地的改良,旨在开发一种适用于活菌型酸奶的常温保存体系,将对酸奶加工业中有着重要的意义。

1 材料与方法

1.1 活性乳酸菌的微囊化条件构建

1.1.1 活性乳酸菌的培养

取新鲜生牛乳,在65 ℃条件下,巴氏灭菌30 min,再于冰箱中冷藏备用。接种嗜热乳酸链球菌于其中,加入8%蔗糖,于42 ℃发酵4 h。

1.1.2 微囊的构建

选取微晶纤维素和预胶化淀粉作为芯材的主材,加入物料重量1.7 倍的蒸馏水,使物料粘合,具有一定的可塑性。选择孔径为0.7 mm的孔板,将物料放入到圆筒挤压机,在50 r/min的转速下将物料挤出推进并通过孔板,获得圆柱状条形物,然后放入滚圆装置,在500~700 r/min的转速下将条形物打断,并在300 r/min的转速下滚成圆球。在挤出滚圆过程中,开启冷却装置,保持系统温度在5~10 ℃或以下,最大限度地保持活菌的活性[5]。制备好的丸芯,置于45 ℃烘箱中,烘干24 h后,按试验要求过筛,得到一定大小的丸芯。将一定量的醋酸酯抗消化淀粉-硬脂酸-黄原胶溶于适合的有机溶剂中,配制成浓度3%醋酸酯抗消化淀粉-1%硬脂酸-1%黄原胶的溶液,添加占醋酸酯抗消化淀粉干基重量20%的三乙酸甘油酯,磁力搅拌8 h。在风机转速为1 500~1 800 r/min、物料温度25~29 ℃、进风温度40~44 ℃、流化压力和雾化压力为0.01~0.1 MPa和包衣液进样流速为5~7 r/min的条件下,对上述制备好的丸芯进行包衣制备微丸。然后称取1 g制备好的微丸投入100 g新鲜发酵的酸奶中,搅拌均匀,置于4 ℃下储藏[6]。

1.1.3 微囊功效试验

将包有活菌的微囊置于巴氏杀菌酸奶中,分别在30 ℃、4 ℃下进行保存。将储藏一定时间的酸奶中的醋酸酯淀粉-硬脂酸薄膜包衣微丸取出,用无菌水洗净[7]。在超净台中将微丸彻底研磨,梯度稀释,涂布LB培养基固体平板,选取0 天、3 天、6 天、9 天、12 天、15 天、18 天、21 天、24 天、27 天、30 天作为考察时间段。

1.2 基于微囊化和复合生物抑菌剂的产品无损保鲜

1.2.1 活性乳酸菌的培养

取新鲜生牛乳,于65 ℃保温30 min进行巴氏灭菌,再于冰箱中冷藏备用。接种嗜热链球菌于其中,加入8%蔗糖,于42 ℃发酵4 h。

1.2.2 基于微囊化、复合生物抑菌剂的无损保鲜技术构建

选取多聚赖氨酸、纳他霉素、乳酸链球菌素作为主要材料,通过单因素试验、复配试验确定最适添加量。单因素试验将考察聚赖氨酸、纳他霉素和乳酸链球菌素各自的单一添加浓度,添加浓度为0~20 mg/L,添加后在30 ℃下存放18 天后,取出200 μL微囊外发酵乳涂布于LB平板上,并菌落计数。

1.3 常温酸奶稳定体系的构建及稳定性试验

将稳定剂、物理改性淀粉与白砂糖进行混合,混合均匀后得到第一混合物,将第一混合物与30 ℃的牛奶混合20 min,得到第二混合物,将第二混合物与稀奶油以及乳清蛋白粉混合25 min,得到第三混合物,将第三混合物在温度为60 ℃、压力为160 bar的条件下进行均质处理,得到均质混合物;将均质混合物在90 ℃的温度下进行巴氏杀菌250 s,得到杀菌混合物;将杀菌混合物降温至35 ℃后进行发酵处理12 h,得到乳基料;将酸奶基料在15 ℃的温度下进行灌装,得到15 ℃储存的酸奶。相关稳定试验参照表1开展。

表1 常温酸奶稳定体系试验组

稳定性测试:将该常温储存的酸奶在42 ℃下保温7 天,肉眼观察其是否出现沉淀或者脂肪上浮的现象。并随机选择10 人对该常温储存酸奶的风味进行评分,以100分为满分,评分标准如表2所示。

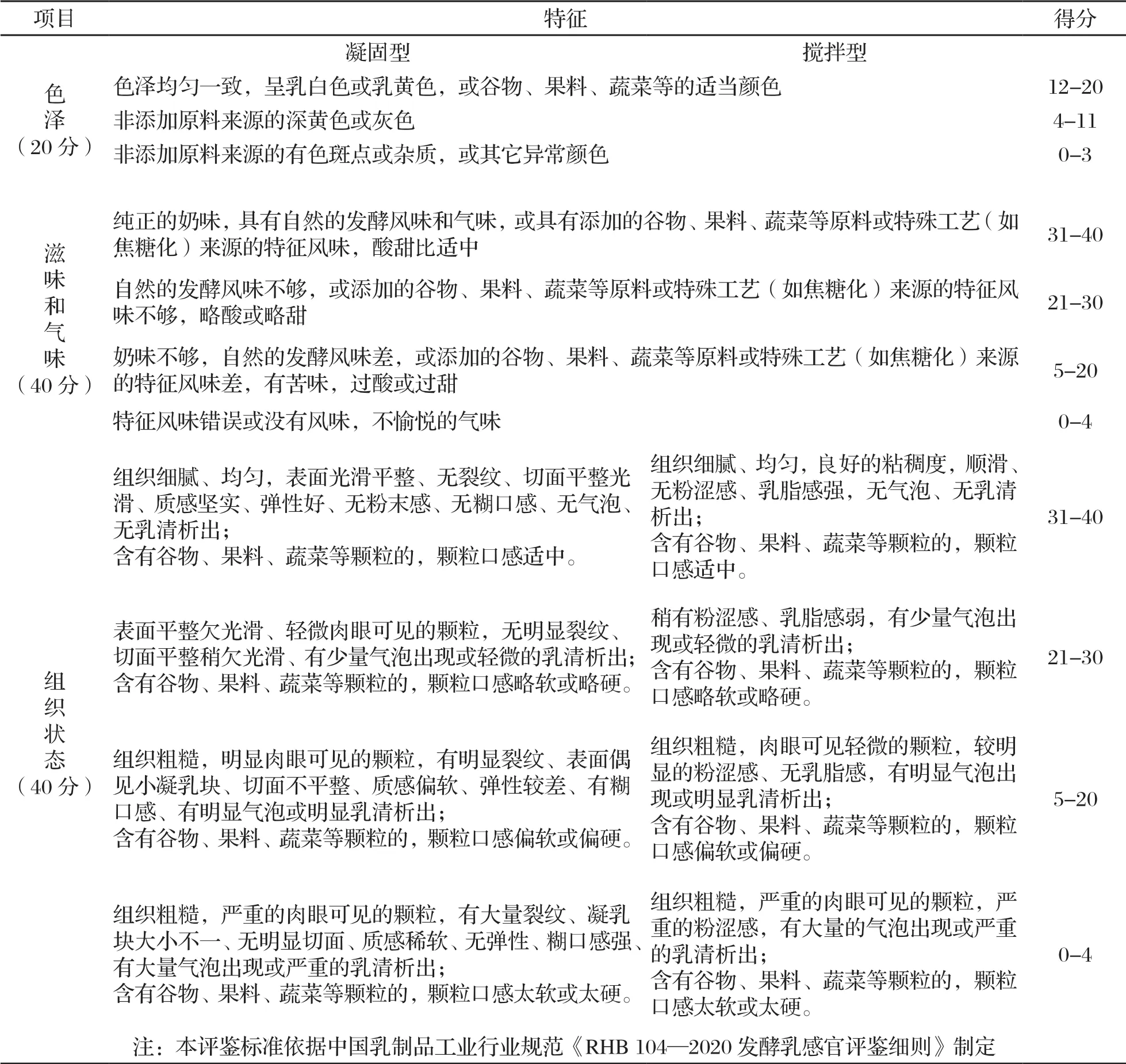

表2 发酵乳感官评分标准

2 结果与分析

2.1 活性乳酸菌的微囊化条件构建

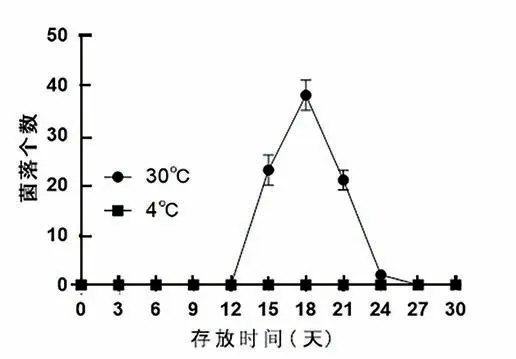

由图1所示,当没有采用微囊包裹的乳酸菌置于巴氏灭菌发酵乳中,其活菌数量因为强酸环境的影响极具减少,在第9天已经没有活性乳酸菌存在;本试验制备的活菌微囊在30 ℃环境中,其30 天活菌保存率达到49.9%,而在4 ℃环境中,其30 天活菌保存率达到81.4%,效果极为显著。

图1 低温及30 ℃下微囊中乳酸菌数量变化

由图2所示,30 ℃环境下,微囊在12 天起有部分破裂而释放出内部乳酸菌,该部分乳酸菌在外界酸环境下先生长,后逐渐死亡;在4 ℃环境下,微囊未出现破裂,外界在保存期内一直未出现乳酸菌溢出,故在4 ℃环境下,微囊化乳酸菌能够长时间保持活力。

图2 低温及30 ℃下微囊外乳酸菌数量变化

2.2 基于微囊化和复合生物抑菌剂的产品无损保鲜

由图3所示,30 ℃环境下,添加20 mg/L聚赖氨酸可以完全抑制微囊破裂释放出的乳酸菌生长,以保障产品不受逃逸出来的乳酸菌影响,稳定酸奶质地,而20 mg/L乳酸链球菌素还不能完全抑制释放的乳酸菌生长;故需要将两种生物防腐剂进行复配,获得更为高效的抑菌配方。

图3 聚赖氨酸、乳酸链球菌素添加抑菌效果

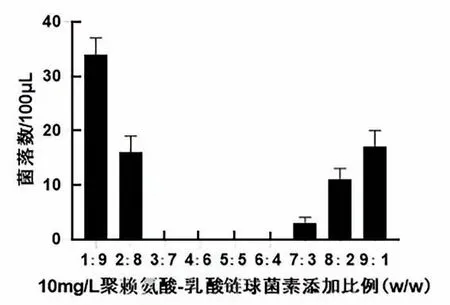

由图4所示,30 ℃环境下,10 mg/L聚赖氨酸-乳酸链球菌素在3∶7、4∶6、5∶5、6∶4的组合中均表现出强的抑菌能力,基于其价格因素,确定聚赖氨酸∶乳酸链球菌素=3∶7(w/w)为最适添加量。另外,为防止产品货架期意外的真菌感染,本配方引入纳他霉素,确定最终配方为聚赖氨酸∶纳他霉素∶乳酸链球菌素=3∶1∶6,添加10 mg/L该抑菌复合物可有效抑制微囊外微生物的生长,延长产品货架期。

图4 聚赖氨酸-乳酸链球菌素复合添加(w/w)抑菌效果

2.3 常温酸奶稳定体系的构建及稳定性分析

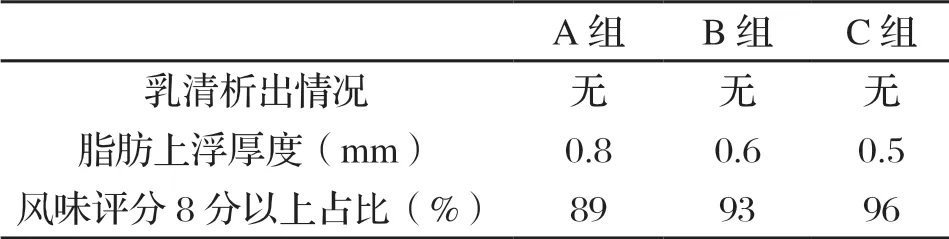

从表3中能够得出,C组酸奶稳定剂配方脂肪上浮程度最小,风味高水平评分高,具有在常温下稳定酸奶质地的作用,因此可作为辅助方案,在常温型活菌型酸奶中使用。

表3 三种常温酸奶稳定剂配方效果分析

2.4 技术集成与效果分析

基于以上的优化结果,提出了活性乳酸菌微囊化-复合抑菌剂质控-常温酸奶稳定剂质保技术策略,进行产业化转化,最终产品在常温30 ℃环境下保存30 天,活性乳酸菌含量能达到初始含量的53.6%,微囊外微生物浓度为0,酸奶质地未有任何变化,脂肪上浮厚度为0.5 mm,风味评分80分以上占比97%,效果显著。

3 结论

本文通过微囊构建、生物抑菌剂单因素试验、复合添加、常温酸奶稳定剂添加试验,对基于食品级微囊益生菌固定化、生物抑菌剂无损保鲜体系进行了建立和优化,并构建了最优的常温酸奶稳定剂配方,结果分别为:

(1)以预胶化淀粉为芯材,进行活性乳酸菌的固定,以复配醋酸酯抗消化淀粉、硬脂酸、黄原胶(3∶1∶1)等为壁材,进行囊芯的包裹,制备直径大小为0.7mm大小的乳酸菌微囊。本试验制备的活菌微囊在30 ℃环境中,其30天活菌保存率达到49.9%,而在4 ℃环境中,其30天活菌保存率达到81.4%,效果显著;

(2)与微囊化活性乳酸菌配套的复合抑菌剂配方为聚赖氨酸:纳他霉素:乳酸链球菌素=3∶1∶6,添加10 mg/L该抑菌复合物可有效抑制微囊外微生物的生长,延长产品货架期。

(3)稳定剂:琼脂3%、果胶3%、海藻酸丙二醇酯1%、柠檬酸单甘脂0.3%。乳基料:牛奶87%、稀奶油0.9%、白砂糖8.3%、乳清蛋白粉0.9%、稳定剂0.9%、物理改性淀粉2%。