单纯桡侧分散穿针治疗小儿肱骨髁上骨折

2022-11-08卢颖洁曾群群易申德

吴 敏,卢颖洁,曾群群,易申德

(1.江西省儿童医院小儿骨科;2.南昌大学第一附属医院整形科,南昌 330006)

肱骨髁上骨折发生率较高,占小儿肘关节损伤的50%~60%,发病年龄高峰在3~10岁,是小儿最常见的上肢骨折之一,发病率无明显的性别差异[1]。无移位或者轻度移位的骨折只需要门诊石膏固定,而移位较多的不稳定性骨折需要在全身麻醉下行闭合手法复位+克氏针内固定治疗,疗效可靠[2]。但是,骨折克氏针固定的方法有很多种,而且存在争议。本研究收集87例肱骨髁上骨折患者的病例资料并对其进行随访,观察并分析单纯桡侧分散克氏针固定治疗小儿肱骨髁上骨折的效果,报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

2016—2020年,南昌大学附属儿童医院小儿骨科收治的87例肱骨髁上骨折,均采用在全身麻醉下闭合手法复位+单纯桡侧经皮分散克氏针内固定治疗。其中,男48例,女39例;年龄1.5~12.0岁,平均(4.81±3.12)岁;受伤至手术的时间在1周以内。所有病例均预防性静脉使用头孢呋辛钠2次(术前、术后各1次)。病例排除标准:1)同时合并有神经或血管损伤、肘关节脱位;2)陈旧骨折及病理性骨折;3)开放性骨折;4)多发骨折;5)合并内科疾病等。

1.2 治疗方法

全身麻醉成功后,患儿取仰卧位,患肢外展置于C臂机上,常规消毒铺巾。术者双手握持前臂远端,保持前臂适当的旋前位,助手握持肱骨近端,通过持续的牵引使得肘关节缓慢完全伸直,纠正骨折远端的尺偏或桡偏移位。复位前,如果骨折处软组织有皮肤凹陷或者皮下即可触及凸起骨折近端时,考虑骨折端存在软组织卡压,应先采取“挤牛奶法”先解除软组织嵌顿。而对于完全移位的严重骨折,可适当屈肘40°~50°再持续纵向牵引。复位时,助手固定骨折近端,通过让前臂旋前或旋后以矫正侧位X线片上骨折远端的旋转畸形。复位成功,术者一手缓慢屈肘过程中,另外一手握持骨折远端内外侧,拇指顶住尺骨鹰嘴窝稍用力向前,将骨折远端后倾复位,同时预防屈肘过程中冠状面复位的丢失。反复2次都达不到满意的复位时,则采用2.0、3.0 mm直径克氏针经肱三头肌撬拨辅助复位[3]。以正位的Bauman角和侧位X线片的肱前线作为复位标准指征[4],复位成功后维持极度屈肘位固定,C型臂检查骨折复位满意。沿外髁经皮钻入3根克氏针过骨折线并穿透对侧骨皮质分散固定,克氏针尽量呈最大扇形分布,剪短预留皮外针尾,无菌敷料包扎,石膏固定肘关节功能位,如果肿胀较为严重,可适当固定于稍伸直位。术后4周来院复查行肘关节正侧位X线检查,并给予门诊拆除石膏及拔除克氏针,并教授家属对患儿患肢进行屈伸功能锻炼。

1.3 疗效评价

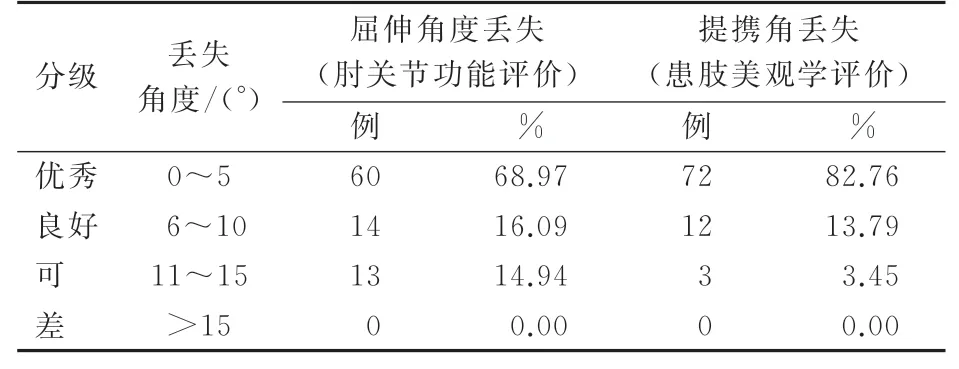

观察手术所用时间,术中患儿出血量,克氏针内固定后有无神经损伤,术后有无骨折复位丢失、骨感染、Volkmann挛缩、针尾激惹、肘内外翻畸形及骨折愈合等情况,末次随访采用改良Flynn标准评价骨折预后[5]:以屈伸角度变化评价关节功能,以提携角变化评价肢体美观。根据与正常一侧肢体丢失的角度情况进行分级,其中,丢失0°~5°为优秀,6°~10°为良好,11°~15°为可,>15°为差。计算关节功能的优良率:优良率=(优秀+良好)例数/总例数×100%。

2 结果

所有骨折均行闭合复位,无一例中转切开。手术时间为25~75 min,平均(47.89±10.36)min。术中出血0~5 m L。随访时间为2~14个月,所有骨折于术后第4周在门诊行X线检查,在影像学上显示愈合后,拆除石膏和拔除克氏针。手术后骨折复位无丢失、骨不连、感染、神经损伤、肘内外翻畸形等发生。术后有25例(28.73%)发生石膏松脱,给予更换石膏重新固定,无一例出现克氏针意外移位、拔出;31例(35.63%)发生针尾激惹,拔除克氏针后给予定期门诊伤口换药后全部愈合。

末次随访肘关节功能评价:优秀60例,良好14例,可13例,差0例,优良率为85.05%;患肢美观学评价:优秀72例,良好12例,可3例,差0例,优良率为96.55%。详见表1。

表1 改良Flynn标准肘关节功能评价n=87

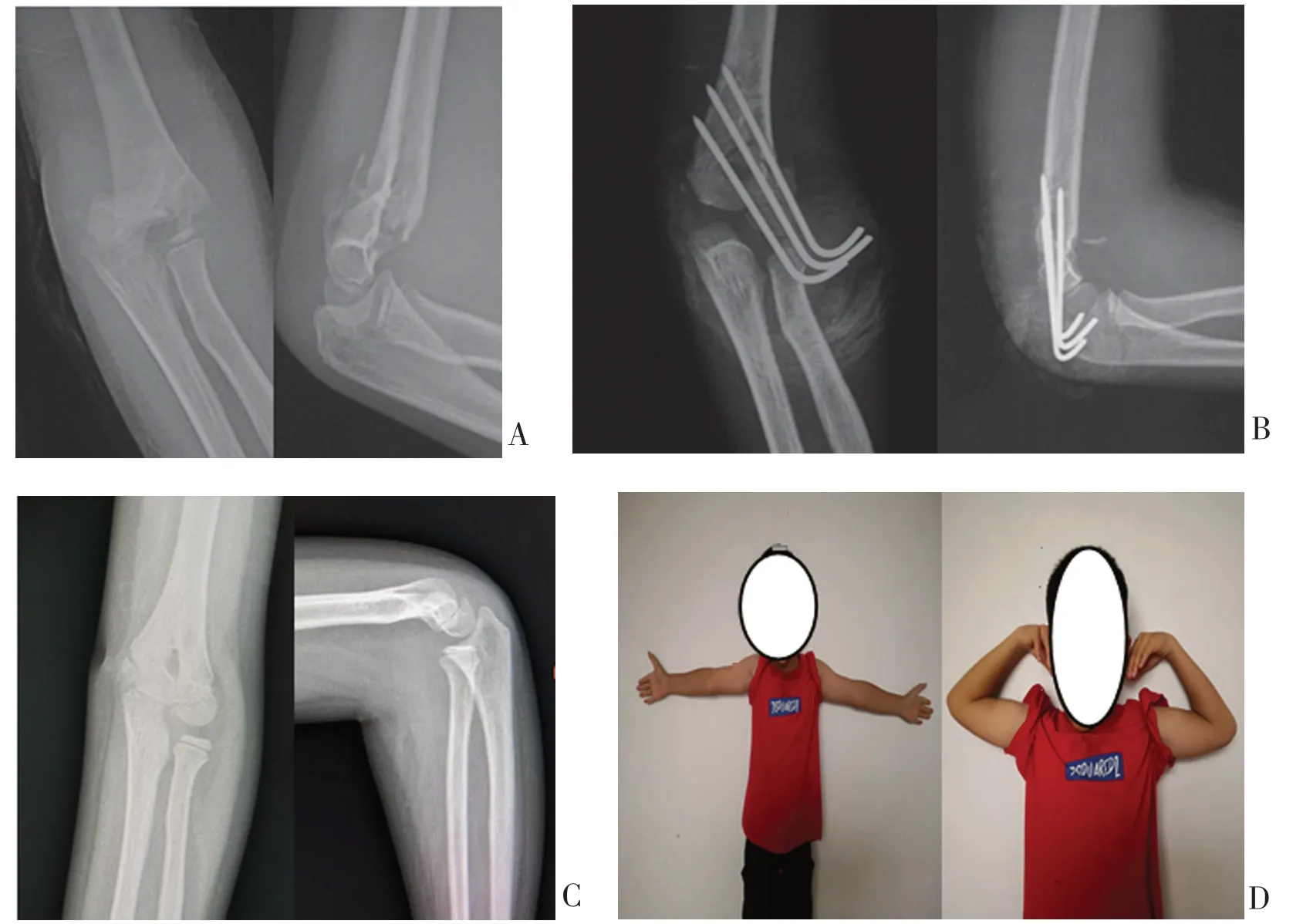

典型病例治疗前后X线片及功能外观见图1。

图1 左肱骨髁上骨折X线片及功能外观照(患儿男,6岁,单纯外侧克氏针分散固定)

3 讨论

小儿肱骨远端解剖结构独特,骨干圆而远端宽扁。中间有一薄薄的骨片形成的尺骨鹰嘴窝将肱骨远端分为内外两柱。加之该部位为近端骨皮质逐渐向远端转变为骨松质的交界区,结构非常脆弱。低能量的暴力损伤就容易导致上肢骨折的发生。治疗不当,早期易引起骨筋膜室综合征,严重影响上肢功能,最终致残,后期可出现肢体畸形导致肘内翻,造成不良肢体外观,给治疗带来困难[6]。按照Gartland分型,移位的Ⅱ、Ⅲ型需要手术治疗。闭合复位经皮穿针固定获得绝大多数学者认可,但是关于克氏针的数量及置针的方法仍没有明确。袁斌等[7]研究表明对于严重的不稳定性骨折,增加第3根克氏针固定获得的稳定性要优于单纯2根克氏针固定,否则容易发生术后复位的丢失。SANKAR等[8]回顾性分析了279例肱骨髁上骨折手术治疗的患儿,发现术后骨折复位丢失主要发生在2根克氏针固定的患者中,而3根克氏针固定的患者中,未出现一例复位丢失。LIU等[9]认为3根克氏针固定可以给骨折提供最好的稳定性。本研究亦全部采用3根克氏针固定,减少了因克氏针数量影响骨折复位丢失的可能。在置针方法上,不同的生物力学研究显示了不同的结果。LEE等[10]的研究结果表明单纯桡侧分散克氏针和内外侧交叉克氏针在应力稳定性方面是相同的。但是内外侧交叉组在抗旋转扭力方面,尤其是在内侧柱粉碎时,稳定性要大于单纯桡侧分散组。JI等[11]认为,单纯桡侧分散穿针可以更容易钻入高于肱骨干骺交界线近端的骨皮质,而且分散分布的克氏针能提供更好的稳定性。WANG等[12]的研究发现当骨折线为横行时,单纯桡侧分散克氏针与内外交叉的克氏针固定稳定性相同,但是当骨折线由桡侧远端斜上延伸向尺侧近端时,前者提供的抗旋转稳定性明显要高于后者。虽然生物力学的研究证实了不同克氏针固定方法在不同情况下各存在一定的优势,但实际的临床研究[13]结果表明单纯桡侧与内外交叉克氏针固定在影像学和疾病预后方面比较,差异均无明显统计学意义,且内外交叉穿针被证实了有损伤尺神经的风险。有文献[14]指出,内外侧交叉穿针固定损伤尺神经的概率在1.4%~15.6%,且与医师的经验水平密切相关。

内外交叉穿针容易发生尺神经损伤原因在于内侧穿针。内侧进针点位于肱骨内上髁,而其紧邻的就是尺神经沟,尺神经就在此处表浅的位置经过。进针点的稍微偏移就会导致尺神经直接的损伤,或者克氏针在旋转进针时容易引起软组织的卷绕,从而卡压尺神经导致间接的损伤。而单纯的桡侧分散穿针完全避免了这一过程,从而避免尺神经损伤风险,因此受到不少学者的认可。为此,GOPINATHAN等[15]还专门研究出了一种单纯桡侧分散置针的方法,获得的稳定性与内侧分散克氏针固定在生物力学上无明显差异。他们将骨折线平均分为4个区域,穿针时只要将3根克氏针分别经过其中3个区域即可。本研究纳入的患者全部采用单纯桡侧穿针治疗,并且穿针时注意让克氏针呈最大的扇形分布,术后无一例出现神经损伤、骨折再移位,亦表明此方法比较安全、可靠。部分病例出现石膏松动、针尾激惹也只需要门诊的简单处理,对预后未产生不良影响。末次随访关节功能优良率达85.05%,未出现一例肘内翻畸形,疗效满意。

综上所述,笔者认为小儿肱骨髁上骨折采用闭合手法复位+克氏针内固定治疗简单,术后无严重的并发症,预后良好。临床上采用单纯桡侧经皮分散克氏针固定安全、可靠,无损伤神经的风险。但是,本研究也存在一定的局限性,单一的回顾性分析可靠性一般,样本容量不够大,术后随访的时间比较短。进一步的研究还需要大样本的随机对照试验、可靠的生物力学试验及更长时间的随访以获得更多的询证医学支持。