澳大利亚海洋管理中的水下文化遗产保护及启示

2022-11-08王晶

王 晶

(国家文物局考古研究中心,北京 100013)

水下文化遗产是构建人类命运共同体的重要因素,也是海洋治理体系中不可或缺的部分。中国300多万km2管辖海域内沉没有史前时期到近代的沉船和船载文物、居址、古港口、水利工程、海防海战遗迹等多种类型的水下文化遗产,随着我国海洋建设开发和海洋资源勘探技术的发展,水下文化遗产保护管理面临严峻挑战。从立法方面而言,《中华人民共和国文物保护法》(以下简称《文物保护法》)未涵盖我国境外的水下文物,且所规定的措施主要针对陆地文物,未充分考虑水下文物及其保护管理的特殊性,《中华人民共和国水下文物保护管理条例》(以下简称《水下条例》)修订新增的基本建设前考古调查、执法机制等需细化落实。划设水下文物保护区等预防性保护措施的落实需要国家、地方及相关部门间责权明晰,以免水下文物被工程、盗捞、拖网捕捞等行为破坏而不可再生,使所携带的历史信息随之湮灭。

联合国教科文组织2001年《保护水下文化遗产公约》(Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage,以下简称为《水下公约》)第2条规定:水下文化遗产包括遗存及其考古和自然背景环境。《生物多样性公约》(Convention on Biological Diversity)把海洋保护区(Marine Protected Area,MPA)界定为海洋环境内或与其毗邻的任何确定区域,包括其覆盖水域及相关动植物和历史文化遗存①原文为:Maine and coastal protected area means any defined area within or adjacent to the marine environment,together with its overlying waters and associated flora,fauna and historical and cultural features,which has been reserved by legislation or other effective means,including custom,with the effect that its marine and/or coastal biodiversity enjoys a higher level of protection that is surroundings.[1]。两者保护对象的交叠指向水下文化遗产行政管理协调的必要性。我国由文物行政部门负责其行政水域水下文化遗产的保护,但缺乏涉海管理的经验和工作基础,海洋行政管理部门依部门法保护领海外管辖海域中相应的历史文化遗存,但保护范围和程度有限。澳大利亚走过了从州、文物部门立法保护水下文化遗产到由海洋部门保护管理的历程,了解澳大利亚在海洋环境生态保护管理中进行水下文化遗产保护的模式,借鉴其部门间、联邦和州之间的分工协作经验,对于破解我国水下文化遗产保护管理主体间衔接不畅等问题有所助益,通过统筹国内立法和国际法治有助于参与水下文化遗产保护国际治理并把握话语权。

1 澳大利亚水下文化遗产保护管理的立法背景

澳大利亚作为南半球重要的岛屿国家,特殊的地理位置使其拥有丰富的水下文化遗产。史前时期,澳大利亚便同印度尼西亚和大洋洲岛国有着海洋交往,澳大利亚大陆及其岛屿之间以及与新几内亚之间的水域沉没有1万年前的原住民居址。大航海时代的贸易船舶满载船货来往于欧洲与澳大利亚及东南亚、东亚,西澳大利亚海岸和珊瑚海已发现数艘历史沉船。“二战”期间,澳大利亚作为重要的战略基地,其附近海域及大洋洲沉没了大量他国船舶、飞机、坦克等[2-3]。可见,澳大利亚的水下文化遗产计有外国军舰、殖民沉船船货、居址等,类型丰富、权利来源多样,加之栖息在水下遗址的海洋生物丰富,其水下文化遗产立法和实践能够比较全面地反映水下文化遗产保护管理所涉及的问题。

1.1 国家海洋政策的综合管理导向

1.1.1 海域管辖的划分

1967年《水下石油勘探法》(Petroleum(Submerged Lands) Act)清单2列明了澳大利亚6个州、北部领地、阿什莫尔和卡捷群岛的邻接水域(adjacent area),1973年《海洋与沉没土地法》(Seas and Submerged Lands Act)将领海扩展到12 n mile、澳大利亚管辖海域扩展到包括专属经济区与大陆架在内的1 600万km2,但新海域概念确定的联邦权利引发了与州和领地邻接水域的权利冲突[4]。1980年《沿岸水域(州权力)法》(Coastal Waters (State Power) Act)、《沿岸水域(北部领地权力)法》(Coastal Waters (Northern Territory Powers) Act)规定了州、北部领地对沿岸水域的具体立法权,并将沿岸水域定义为领海和领海向陆一侧位于邻接水域的部分,同年《沿岸水域(州权源)法》(Coastal Waters (State Title)Act)规定对于邻接州的沿岸水域,州享有除联邦主权以外的权利,均规定州和北部领地的权利永不超出领海基线外3 n mile。在后续协商中,一系列《近岸宪法解决方案》(Offshore Constitutional Settlement)的宗旨是对沿岸3 n mile给予以州为主的立法和行政权力。

1.1.2 基于划区的海洋综合管理

联邦通过海岸带行动以功能区划进行近海综合管理,确定具体问题的应对措施和负责层级,避免了联邦与地方管辖海域保护利用的分层,也巩固了联邦与州和领地间的海域管辖分工和范围。1998年发布的《澳大利亚海洋政策》(Australia’s Oceans Policy)第一次在国家层面确定了以海洋生态系统为基础的综合规划和管理框架,目标包括识别和保护海洋自然和文化遗产,以海洋保护区为具有代表性的重要管理因素。与1992年海洋生态可持续发展国家战略(National Strategy for Ecologically Sustainable Development)分领域采取行动而缺乏一体性不同,该政策以对联邦所有部门具有约束力的区域海洋规划(Regional Marine Plans)为核心,旨在提高不同部门间、管辖主体间的连接,各区域按照资源集聚情况确定保护要求,避免了不同部门间的潜在冲突,并在后续实施中重整了联邦涉海部门。

至此,州和领地海岸至领海基线以外3 n mile归各自控制,为沿岸水域(coastal waters);3 n mile以外领海、大陆架上覆水域归联邦管辖,为联邦水域(commonwealth waters);沿岸水域、联邦水域,以及不属于州的内陆水域为澳大利亚水域(Australian waters)。联邦负责全国海洋管理立法、海洋政策,并为州和地方政府的立法确定标准,如果联邦和州政府在海洋管理中出现异议,则由联邦总理领导相关部长、州长、专家组成的理事会协调裁决。

1.2 水下文化遗产保护管理合作机制

1.2.1 联邦和地方的分工

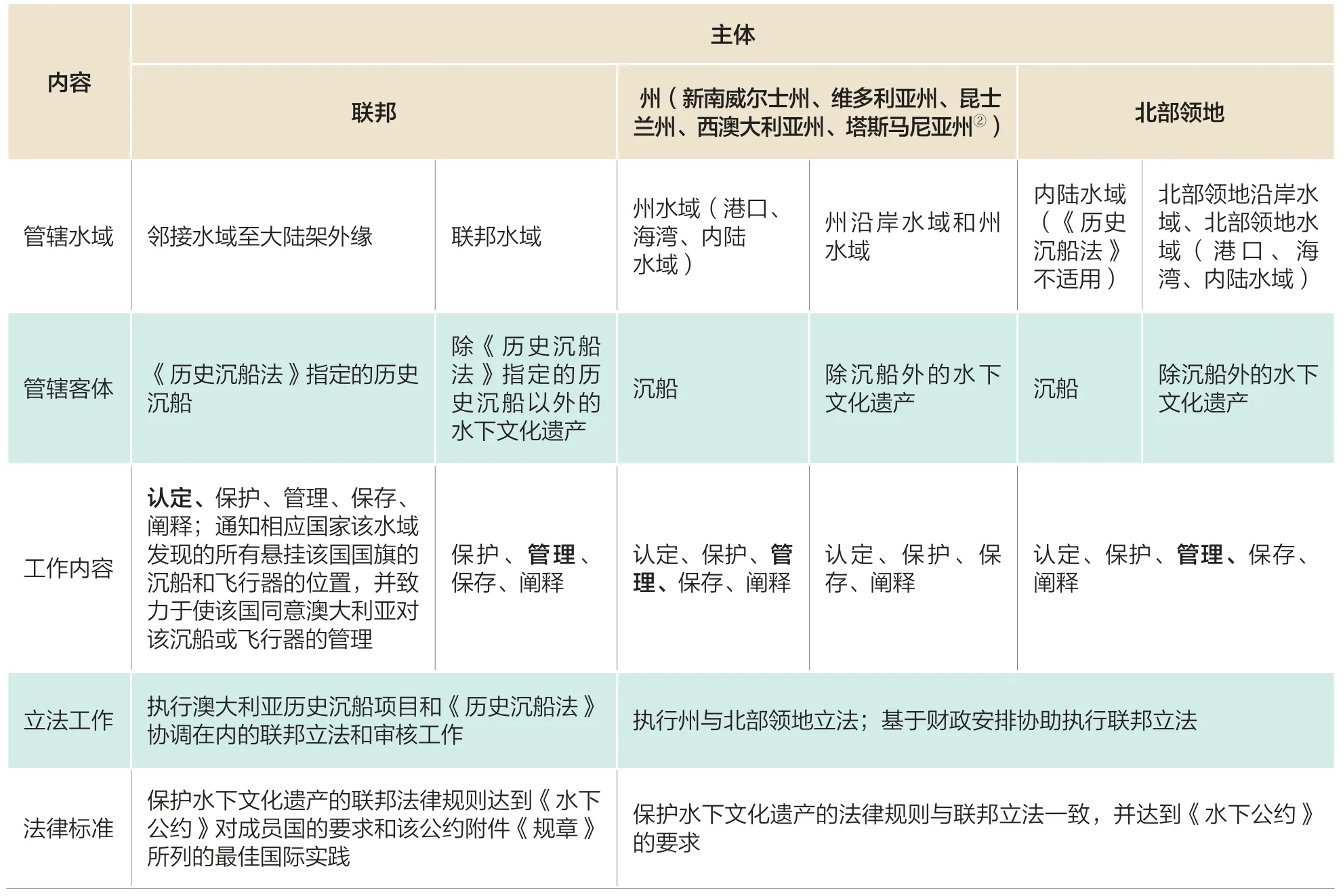

由于水下文化遗产保护管理涉及海洋、环境、渔业、文化等不同领域的数百部立法以及国家和地方不同层级,在前述海洋资源综合管理的制度背景下,2010年出台的《澳大利亚水下文化遗产保护政府间协定》(Australian Underwater Cultural Heritage Intergovernmental Agreement)确立了澳大利亚水下文化遗产从认定到保护和阐释的全过程中联邦、州、北部领地各自的角色和责任,并以《水下公约》附件规定的国际最佳实践标准来管理澳大利亚水下文化遗产。该协定通过联邦形成国家措施,明确了决策后果的责任方,简化了立法和行政体系,旨在保障政府间合作及决策的确定性[5](表1)。

表1 澳大利亚水下文化遗产保护管理中联邦与州和领地的分工

1.2.2 国家协调机制

该协定确定环境保护与遗产理事会(Environment Protection and Heritage Council,EPHC)或其后续机构为负责水下文化遗产相关决定的国家机构,它的角色和责任包括为水下文化遗产国家措施制定政策和战略,并进行监测、评估等,就紧急国际事务形成一致措施,包括澳大利亚水下文化遗产咨询委员会(Australian Underwater Cultural Heritage Advisory Committee)在内的遗产资源管理工作建立国家合作机制。EPHC通过建立国家层面的咨询机构—澳大利亚水下文化遗产咨询委员会—来提供国家指导,该委员会对具有国际和国家重要性的水下文化遗产问题为EPHC和其他部门提供专业建议,主要功能包括向EPHC做年度报告、为EPHC提供水下文化遗产政策和项目建议、为水下文化遗产研究和监测等提供建议、协调不同管辖主体采取一致措施、识别优先事项并为水下文化遗产管理提供建议、促进社会认知和管理等。

该协定与1998年《联邦与州的环境保护角色与责任的负责人协定》(Heads of Agreement on Commonwealth and States Roles and Responsibilities for the Environment)及此前的《环境保护政府间协定》(Intergovernmental Agreement on the Environment)和后续落实它的1999年《环境和生物多样性保护法》(Environment Protection and Biodiversity Conservation Act)保持一致[6],并依据2004年《国家遗产宣言》(National Heritage Protocol)、2006年《环境与遗产修正法》(Environment and Heritage Legislation Amendment Act)[7]和2018年《水下文化遗产法》(Underwater Cultural Heritage Act)做了修订,避免了遗产保护相关方的竞合,利于提高程序效率和执行的有效性。

2 澳大利亚水下文化遗产保护管理的保护地体系

2.1 遗产保护法背景

2.1.1 遗产资源综合保护的国家立法和基本规定

旨在落实自然和文化遗产保护国际公约要求的1999年《环境和生态多样性保护法》(Environment Protection and Biodiversity Conservation Act,EPBC)是包括水下文化遗产在内的联邦和地方遗产保护管理的主要依据。该法规定按照遗产价值将遗产地列入国家遗产名录(national heritage list,具有自然、无形和历史遗产或其他价值)、联邦遗产名录(commonwealth heritage list,具有自然、无形和历史遗产价值),以及作为非法律文件的具有澳大利亚历史价值的海外(遗产)地名录(list of overseas places of historic significance to Australia)。该法第344条(2)项规定:具有历史、考古价值的遗产可指定为联邦保留地(commonwealth reserve),并通过管理规划许可、条例来控制保留地内的活动。联邦遗产按照《环境和生态多样性保护条例》(EPBC Regulations)中的联邦遗产管理原则(Commonwealth Heritage Management Principles)进行管理,该原则基本与国家遗产名录的管理原则一致,包括尊重该遗产所有的遗产价值,遗产利用、阐释与其价值保护相一致,定期监测、检视、报告遗产价值保护情况,社区参与等,并力图整合联邦、州或领地、地方政府的相关职能。

2.1.2 地方立法进行遗产综合保护

EPBC奠定了澳大利亚遗产资源综合性保护管理的立法基础,比如,新南威尔士州的州遗产名录(state heritage register)将科学、历史、文化、社会、考古、建筑、艺术和自然价值一起考虑,1983年《大堡礁海洋公园条例》(Great Barrier Reef Marine Park Regulations)划区规划中含有涉及水下文化遗产的海洋文化遗产特别管理区(Maritime Cultural Heritage Protection SMA)、紧急特别管理区(emergency special management areas)。地方立法以涵盖各级遗产地、水下文化遗产、原住民遗产的《遗产法》为主,比如,维多利亚州2007年《遗产法》(Heritage Act)、昆士兰州1992年《遗产法》、新南威尔士州1977年《遗产法》、北部领地2011年《遗产法》、南澳大利亚1993年《遗产地法》(Heritage Places Act)③塔斯马尼亚政府把1970年《国家公园与野生动物法案》(national parks and wildlife act 1970)适用于保护“悉尼湾号”(Sydney Cove)沉船,这是第六艘印度与殖民地早期进行贸易的印度船,1797年从西澳大利亚向新南威尔士航行途中在巴斯海峡触礁沉没。。

2.2 《历史沉船法》与《水下文化遗产法》中的保护区规定

1976年《历史沉船法》(Historic Shipwrecks Act)的保护对象分为历史沉船、历史文物2种,由环境部长指定,根据是否位于澳大利亚领海、非州水域的内海水、大陆架上覆水域中的州或领地邻接水域适用不同的指定标准和程序④《历史沉船法》第4条规定:位于非邻接水域部长经通知公布;位于领地邻接水域部长经书面通知公布;位于州(以及北部领地、诺福克岛)邻接水域还需其行政长官书面通知部长本州政府同意此项指定。《历史沉船法》第6条规定:位于非邻接水域部长可暂时指定,若非很快撤销,该通知的有效期为公布之日起5年。。鉴于20世纪末联邦与地方的管辖海域划分已趋于成熟,2018年《水下文化遗产法》(Underwater Cultural Heritage Act)的保护标准改变为基于时间和客体性质更为清晰易行,并在指定保护之外,增加了以没入水下75年为标准的自动保护对象,实现了对具有历史价值的水下文化遗产的普遍和及时保护管理。

2.2.1 水下文化遗产保护区的禁止限制规定

《历史沉船法》规定环境部长可以为历史沉船、历史文物指定不超过2 km2的保护区。保护区标入澳大利亚海军水文图表,由海岸警卫队(customs coastwatch)监控,禁止行为包括抛锚、拖网、潜水等水下活动,并禁止或限制把潜水、打捞或搜索、爆破设备和可能影响遗址的仪器、工具带入或在保护区内使用,以及船舶停泊、休闲、商业捕捞。《水下文化遗产法》用专章规定了保护区的相关制度,并考虑到对水下文化遗产的考古背景及自然环境的保护。

2.2.2 水下文化遗产保护区与社会经济发展相协调

与严格的禁止限制行为相对应的是公布保护区的原因不再仅基于保护沉船和文物本体的需求,而是考虑到与环境、公众、社会和国际社会的互动。《基于水下文化遗产法公布的保护区指南》(A Guide to the Protected Zones Declared Under the Underwater Cultural Heritage Act)列出了7种指定为保护区的标准,包括水下文化遗产稀缺或具有特殊的国家或国际重要性,因其环境、社会、考古敏感性而需限制开放,处于侵扰、毁坏、破坏或移出危险中,水下文化遗产及其周边环境或受开发行为的影响而需要提升管理,为保障对偏远水下文化遗产的有效监控,危及公众,以及部长认可的相关因素[8]。

3 在海洋综合管理中保护水下文化遗产的建议

澳大利亚水下文化遗产保护管理的一体化体现在资源综合保护管理、设立专门委员会、部门间及联邦和州之间明确分工3个方面,是其海洋综合治理的组成部分。水下文化遗产的禁止或开放应基于严格的许可制度,环境部长进行许可便于水下文化遗产保护管理与海洋开发的统一,指定保护区作为预防性保护措施,有利于水下文物保护管理与其他海洋保护地的衔接。我国行政机构改革后,许多地方文物行政部门并入文化体育新闻部门,同时,海洋行政管理部门并入资源管理部门,意味着在资源综合保护管理的趋势下,应重新考虑水下文化遗产在海洋管理中的位置,据此调整部门协调保护水下文化遗产的具体措施。为落实2016年《国务院关于进一步加强文物工作的指导意见》提出“划定水下文物保护区”“建立涵括水下文化遗产的海洋历史文化遗址公园”的要求,中共中央办公厅、国务院办公厅2017年《建立国家公园体制总体方案》指出的资源类型整合保护管理趋势[9],以及2019年《长城、大运河、长征国家文化公园建设方案》的保护传承利用协调推进沿线文物和文化资源的要求,可从以下4个方面推进对水下文化遗产的保护管理。

3.1 明确区域核心资源下的部门合作

由于海洋环境和海洋资源对其具有特别重要的意义,澳大利亚首先确定了通过大区域海洋生态可持续发展来促进经济增长等海洋多重利用的政策和立法核心要素,在此前提下,地方按照资源富集情况确定各自的发展要点和措施,这使得水下文化遗产相关立法的实施能够保持统一、明确、稳定。

我国设有专门的文物行政主管部门负责水下文化遗产保护管理,但从实际工作来看,显然无法将水下文化遗产与生态环境部、自然资源部的海洋保护管理职能截然分开。《环境保护法》《海洋环境保护法》等的保护客体虽包括历史遗迹及其所在区域,但仅见山东威海刘公岛、山东蓬莱海洋公园、辽宁绥中碣石等少量实践,而在广西徐闻、山东庙岛群岛等富有水下文化遗产的、区域划设的海洋保护地,并未加入此因素,故需从国家政策层面进行宏观协调,打破遗产资源保护管理的部门间壁垒。同时,海岸带综合管理包括历史文化廊道在内的多种保护管理因素,可参考澳大利亚通过海洋政策明确保护管理核心因素和优先级的做法,以符合各地实际和利于后续实施中的部门协调配合。

3.2 央地统筹保护管理

与陆地文化遗产属地管理不同,海洋中的水下文化遗产涉及国家、地方行政管辖的划分。由于沉船具有集中性散布的特点,大量水下文化遗产位于地方行政管辖海域之外,或跨行政区域,并涉及诸多国家行业主管部门。我国领海已划定县际海域行政区域界线,按照《文物保护法》的规定,水下文化遗产应按照文物保护单位级别进行属地管理,而文物保护单位中仅有数10处位于水下,其他亟待调查或公布并作相应保护。领海外国家管辖海域的文物管辖权亟须落实,中央和地方之间如何合理有效地分配对水下文化遗产的管辖将是我国文物管理领域面临的新问题,可借鉴澳大利亚对沉船沉物拟定管辖权⑤《历史沉船法》第3A条,《水下文化遗产法》延续和细化了该规定。的做法对跨行政海域的水下文化遗产确定保护管理主体,并通过类似《政府间协定》的方式明确且细化区分各自的管理内容和职责。

3.3 以保护区作为重要管理工具

水下文化遗产多与海洋生物资源伴生,并体现在当代海洋生活中,具有物质文化遗产、自然遗产、非物质文化遗产共生的特点。荷兰于2016年用综合性的《遗产法》(Heritage Act)替代了此前的《古迹和历史建筑法》(Monuments and Historic Buildings Act)。法国、西班牙、希腊、克罗地亚等多国立法将水下文化遗产作为遗址来保护管理。越南、马来西亚及中国台湾地区的立法纳入水下文化遗产周边环境,从而形成一定的保护范围,背景环境和景观是整体性、最大限度地保全文物信息的必要因素。

难于探测监管和易被扰动,使划区预防性保护成为水下文化遗产保护管理的必然需求,实践中“南海I号”水下文物保护区、“南澳I号”水下文物保护区、“威海湾一号沉舰遗址”水下文物保护区尚无具体保护管理措施[10]。新修订实施的《水下条例》第7条明确了它是文物分布集中的整体保护水域,可参考澳大利亚《环境和生态多样性保护法》及其条例、水下文化遗产立法及相关指南中对多艘沉船保护区的规定,尤其是大堡礁海洋公园立法及其条例等法律文件,及时建立我国水下文物保护区的具体设立标准、活动规范等,并考虑到与社会发展需求的协调。

3.4 扩展管辖权

沿海国对沉没在其领海外国家管辖海域的文物进行管理缺少明确的国际法依据,美国由国家海洋与大气管理局(National Oceanic and Atmospheric Administration)通过《国家海洋保护区法》(National Marine Sanctuary Act)将水下文化遗产与《联合国海洋法公约》赋予沿海国专属管辖权的海洋环境和生物自然资源一起管辖。我国《水下条例》第2条、第3条规定:我国内水、领海内的文物,及中国管辖海域内起源于中国、起源国不明的文物属国家所有,由国家行使管辖权。与此不同,包括澳大利亚在内的许多国家通过立法或实践对国家管辖海域内的所有水下文化遗产施行管辖权,而不论其是否为外国文物。后者的做法不仅利于扩展国家的管辖权利和范围,也是彰显保护文化遗产负责任国家形象的需要。

此外,《水下条例》第3条规定,遗存于外国领海以外的其他管辖海域和公海区域内的、起源于中国的文物,国家享有辨认器物物主的权利,而未做进一步的管理规定。对于这部分水下文化遗产,澳大利亚《环境和生态多样性保护法》规定海外遗产可列入联邦遗产名录,后经《水下文化遗产法》进一步规定其国家船舶和飞行器为联邦所有,为主张相关权利提供了国内法依据。同时,部长可以为船舶的遗存或其特定、所有相关物指定所有者以使国际协定生效⑥《历史沉船法》 第20条(3)项、《水下文化遗产法》第51条(1)项,为除本法和澳荷协定之外的协定,所有者可以是联邦、州、领地及其机构、外国政府、具体的个人。。中国拥有权源的大量文物沉没于未划界海域,与周边国家相比,《水下条例》和实践中对我国相关权利较为限缩。我国可参考澳大利亚通过签订双多边条约,和澳美、澳巴布亚新几内亚主管部门间签署备忘录的方式,协商确定特定水下文化遗产之利益相关国的权利,根据海域划界或文物权属等不同争议情况及对象国政策和实践,灵活落实水下文化遗产的保护管理。

澳大利亚水下文化遗产保护的立法和实施也面临许多问题,比如,沿海开发、养殖、油气开发等缺乏开发者可遵循的明确程序,以评估项目对沉船遗址的影响、采取减少影响的措施、获得开发许可等,尤其是避开了区域性水下文化遗产保护管理的制度设计。反观我国在央地合作、部门协调间具有的制度优势,可通过参考借鉴将水下文化遗产纳入更科学完备的区域性保护管理系统中[11]。在海洋命运共同体理念引领下,中国应构建可持续发展的水下文化遗产综合资源保护体系,在国家层面统筹确立水下文化遗产保护政策。作为负责任大国,中国应把握全球水下文化遗产法律构建的机遇,引领水下文化遗产保护,推进人类命运共同体的建设。