环县陇东紫花苜蓿生产性能及营养品质评价

2022-11-08孙建祥苏亚军吴建平曾金焱豆思远宫旭胤王建福雷赵民

孙建祥,苏亚军,吴建平,焦 婷,曾金焱,豆思远,刘 婷,宫旭胤,6,王建福,雷赵民*

(1.甘肃农业大学 动物科学技术学院,甘肃 兰州 730070;2.甘肃省农业科学院,甘肃 兰州 730070;3.甘肃农业大学 草业学院,甘肃 兰州 730070;4.甘肃农业职业技术学院,甘肃 兰州 730020;5.甘肃省动物疫病预防控制中心 甘肃 兰州 730046;6.甘肃省农业科学院畜草与绿色农业研究所 甘肃 兰州 730070)

紫花苜蓿(Medicagosativa)是世界范围内广泛种植的豆科牧草,因其具有产量高、营养价值丰富、牲畜适口性好等特点,被誉为“牧草之王”[1]。陇东紫花苜蓿(Medicagosativa'Longdong')是紫花苜蓿在陇东地区栽培2 000多年形成的地区特有品种[2]。长期以来,在黄土高原地区特别是传统农区,紫花苜蓿通常只是作为一种辅助性的饲草来源在边际土地上种植,管理粗放、生产性能和营养品质低下等问题普遍存在,制约了苜蓿在当地优质高效化生产和产业化进程的发展[3]。环县地处甘肃省东部黄土高原地带,总面积9 236 km2,属黄土高原旱地雨养农业区。该县向来就有养羊的传统,为了脱贫致富,县政府提倡大力发展畜牧业。紫花苜蓿作为高抗逆、高产优质粗饲料,对当地肉羊产业的稳定发展意义重大。

茬次是影响紫花苜蓿生物量和营养品质的重要因素之一。赵海明等[4]研究表明,干草产量在不同茬次间表现为逐渐降低的趋势,随茬次增加株高总体上表现为逐渐下降的趋势。宋书红等[5]研究发现,不同茬次苜蓿的营养品质顺序为第1茬>第2茬>第3茬。Morrison[6]研究表明,刈割茬次增加会造成粗蛋白含量减少。李菲菲等[7]研究表明,第1茬苜蓿青贮的水溶性碳水化合物含量显著高于第2、3茬。但华利民等[8]研究发现,苜蓿干草产量在第1茬最高,而粗蛋白含量在第2茬最高。因此,根据不同的需求选择合适的茬次相当重要。

环县当地苜蓿一般1年收2茬,因此本试验选择环县11个乡镇的第1茬和第2茬紫花苜蓿开展生产性能和营养成分测定,以期选出种植产量高、品质好的苜蓿种植区域及适宜的茬次,为合理布局当地苜蓿资源提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 试验区概况

试验区位于甘肃省庆阳市环县,地处36°1'~37°9'N,106°21'~107°44'E,属黄土高原丘陵沟壑区,海拔在1 136~2 089 m。年平均气温9.2 ℃,年平均降雨量300 mm,无霜期200 d,属温带大陆性季风气候。土壤为黄绵土,0~10 cm土层土壤pH 8.0~8.3,有机质含量11.09~11.12 g·kg-1,全氮含量0.79~0.82 g·kg-1。2019年环县气温降雨量见图1,降雨量主要集中在7、8、9月。

图1 2019年环县气温及降雨量

1.2 试验设计

本试验随机选择环县11个乡镇为试验地:秦团庄(D1)、四合原(D2)、洪德(D3)、车道(D4)、合道(D5)、甜水(D6)、毛井(D7)、南湫(D8)、曲子(D9)、樊家川(D10)、小南沟(D11)。每个试验地设3个小区,每个小区面积为4.0 m×4.0 m,设置1.0 m保护行,采用人工撒播的方式进行苜蓿播种,播量为22.5 kg·hm-2。管理同当地农户,不施肥,不灌溉。供试品种为当地品种陇东紫花苜蓿,种子生产于2017年,来源于甘肃农业大学。

1.3 测定项目及方法

分别于2019年6月初和8月初进行第1茬和第2茬采样,均为初花期。每个小区随机选取长势基本一致的1 m2牧草刈割(留茬5 cm),重复3次,测定鲜草产量。再将1 m2牧草鲜样切碎,用四分法取样1.0 kg左右,称鲜重后带回实验室。一部分样品称重后于105 ℃杀青15 min后,65 ℃烘干至恒重,计算干草产量。另一部分样品于65 ℃烘干48 h以上,粉碎用于牧草营养成分分析。粗蛋白(crude protein, CP)含量采用FOSS Kjeltec 8100全自动凯氏定氮仪测定。中性洗涤纤维(neutral detergent fibre, NDF)含量和酸性洗涤纤维(acid detergent fiber, ADF)含量采用ANKOM 2000i全自动纤维分析仪测定[9]。总可消化养分(total digestible nutrient, TDN)、相对饲料价值(relative feeding value, RFV)及干物质消化率(digestible dry matter, DDM)通过计算得出[10-11]。公式如下:

TDN=82.38-0.7 517×ADF;

RFV=DMI×DDM/1.29;

DMI=120/NDF;

DDM=88.9-0.779×ADF;

其中DMI(dry matter intake)为干物质采食量。

1.4 数据处理与分析

以各指标的数据最优值构成参考数列:X0(k)={X0(1),X0(2),X0(3),…,X0(n)},以各指标的测定值构成比较数列:Xi(k)= {Xi(1),Xi(2),Xi(3),…,Xi(n)},其中k=1,2,3,…,n(n为测定指标数,此处为10),i=1,2,3,…,m(m为样地数,此处为11)。将各指标的原始数据用Xi'(k)=Xi(k)/X0(k)进行无量纲化处理。计算比较数列Xi与参考数列X0各对应点的绝对差值:△i(k)=|X0(k)-Xi(k)|,则理想数列X0和比较数列Xi在k点的关联系数εi(k)为:

2 结果与分析

2.1 生产性能

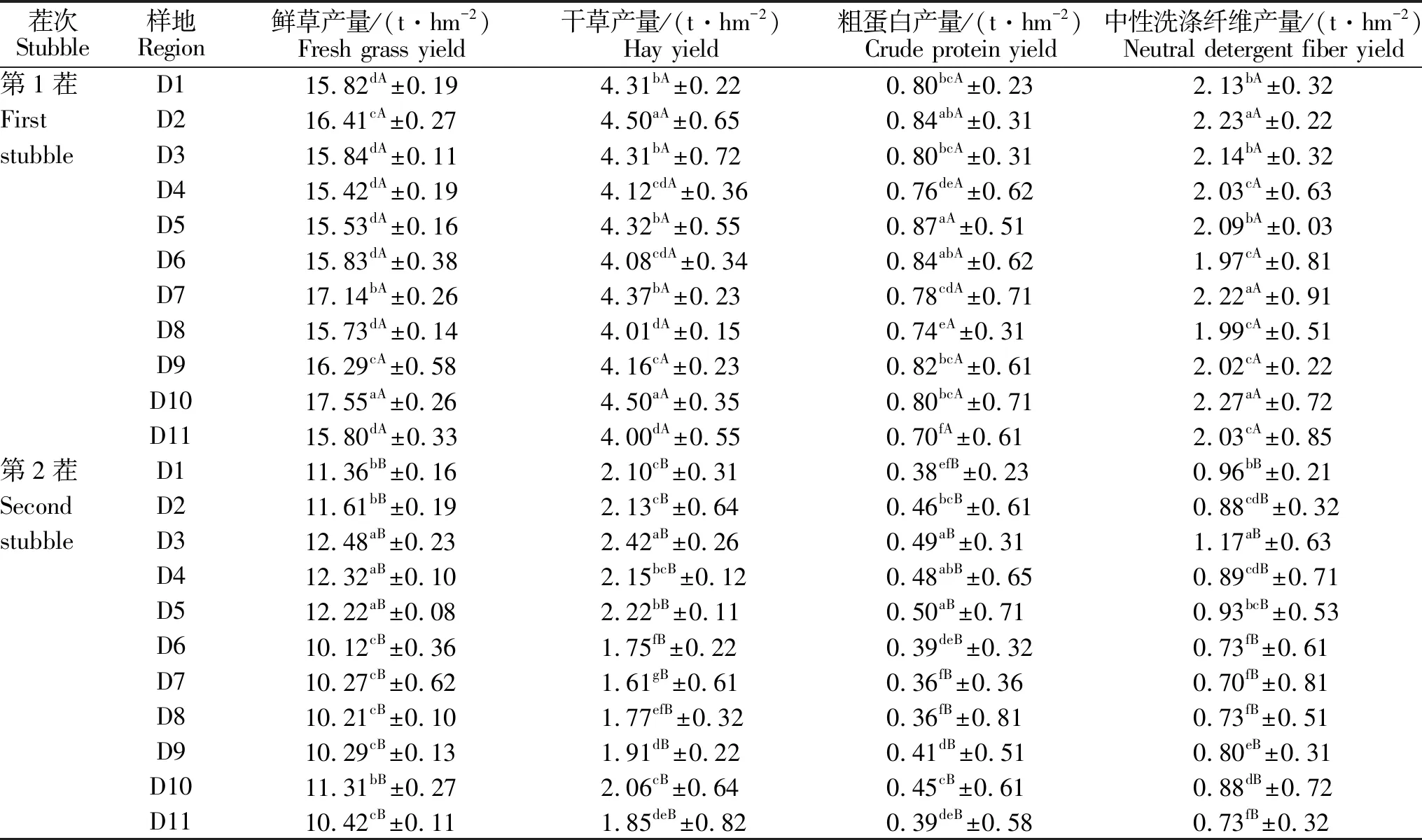

由表1可知:从不同茬次来看,不同样地生产性能各指标均表现为第1茬显著高于第2茬(P<0.05)。从不同样地来看:第1茬鲜草产量D7、D10显著高于其他样地(P<0.05);干草产量D2、D10显著高于其他样地(P<0.05);CP产量D5显著高于除D2、D6外其他样地(P<0.05);NDF产量D2、D7、D10显著高于其他样地(P<0.05)。第2茬鲜草产量D3、D4、D5显著高于其他样地(P<0.05);干草产量和NDF产量D3显著高于其他样地(P<0.05);CP产量D3、D5显著高于除D4外其他样地(P<0.05)。

表1 不同样地陇东紫花苜蓿生产性能比较

2.2 营养成分含量及饲用品质

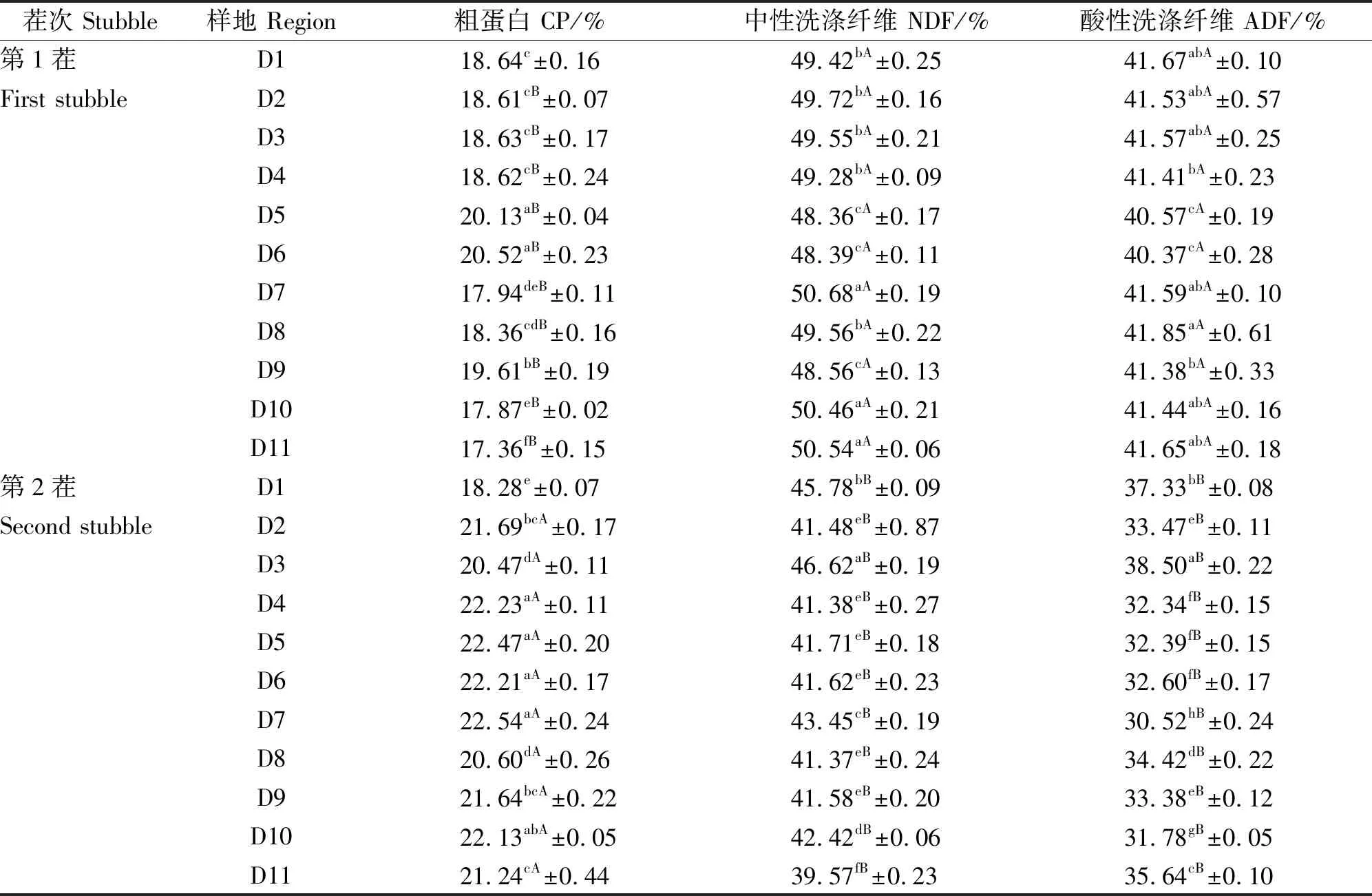

2.2.1 粗蛋白及纤维类物质含量 由表2可知,从不同茬次来看:CP含量除D1 样地外,其他样地均为第2茬显著高于第1茬(P<0.05),NDF含量和ADF含量各样地均表现为第1茬显著高于第2茬(P<0.05)。从不同样地来看:第1茬CP含量D5、D6显著高于其他样地(P<0.05);NDF含量D5、D6、D9显著低于其他样地(P<0.05);ADF含量D5、D6显著低于其他样地(P<0.05)。第2茬CP含量D4、D5、D6、D7显著高于除D10外其他样地(P<0.05);NDF含量D11显著低于其他样地(P<0.05);ADF含量D7显著低于其他样地(P<0.05)。

表2 不同样地陇东紫花苜蓿粗蛋白及纤维类物质含量比较

2.2.2 饲用品质 由表3可知,从不同茬次来看:不同样地TDN含量、DDM和RFV均第2茬显著高于第1茬(P<0.05)。从不同样地来看:第1茬TDN含量、DDM和RFV均D5、D6显著高于其他样地(P<0.05)。第2茬TDN含量和DDM均D7显著高于其他样地(P<0.05);RFV为D11显著高于除D4、D5、D6外其他样地(P<0.05)。

表3 不同样地陇东紫花苜蓿总可消化养分含量、干物质消化率与相对饲料价值比较

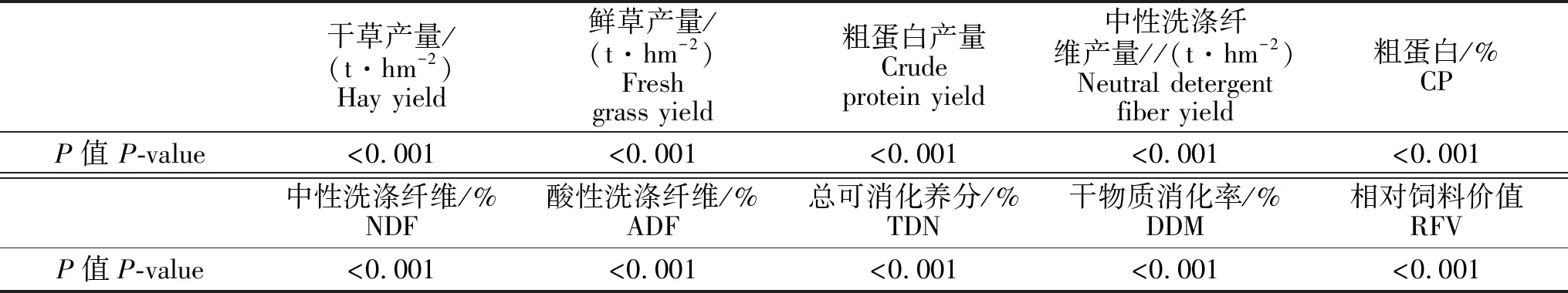

2.3 样地与茬次的交互作用对各指标的影响

利用一般线性模型分析样地与茬次的交互作用对陇东紫花苜蓿生物量及营养品质的影响,结果见表4,交互作用对各指标均产生了显著影响(P<0.05)。

表4 样地与茬次的交互作用对各指标的影响

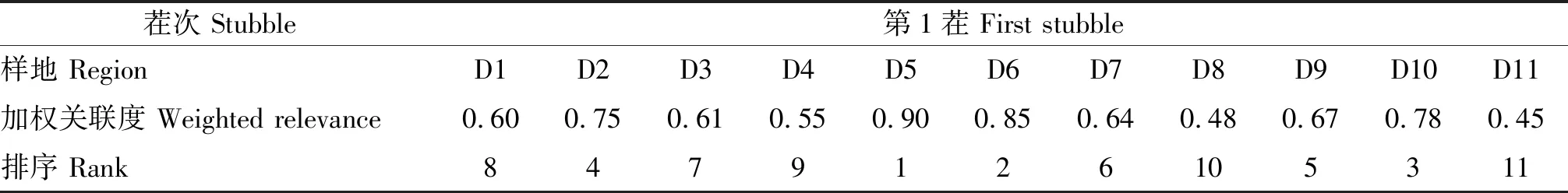

2.4 加权关联度和排序

灰色系统分析可以更真实、更全面地反映对目标系统的认识程度,既有定性解释,也有量的描述[12],克服了在评价牧草优劣过程中依靠少数几个因子而忽略了其他因子的弊端。现已被广泛应用于燕麦(Avenasativa)[13]、野生草木花卉[14]、青贮玉米(Zeamays)[15]、紫花苜蓿等[16]植物的评价中,并产生了很好的效果,因此本研究采用灰色关联度分析。结果见表5与表6,第1茬各样地加权关联值排名为D5>D6>D10>D2>D9>D7>D3>D1>D4>D8>D11,第2茬各样地加权关联值排名为D5>D4>D10>D2>D3>D7>D6>D9>D11>D8>D1。

表5 不同样地第1茬陇东紫花苜蓿加权关联度和排序

表6 不同样地第2茬陇东紫花苜蓿加权关联度和排序

3 讨 论

3.1 茬次对陇东紫花苜蓿生产性能的影响

产草量是衡量苜蓿生产力的重要指标[17],草的产量直接反映了牧草有机物的积累程度,间接地反映了其生态和经济效益水平[18]。在管理条件、苜蓿品种和种植年限等一致的情况下,形成高产量的原因可能与当地气温、降雨量、土壤条件等因素有关,例如土壤中丰富的矿物质以及根瘤菌与植物共生固氮,有利于苜蓿生长[19]。本试验研究结果显示,第1茬D2和D10干草产量最高,均为4.50 t·hm-2,第2茬D3干草产量最高,为2.42 t·hm-2。第1茬CP产量在0.70~0.87 t·hm-2,NDF产量在1.97~2.27 t·hm-2。第2茬CP产量在0.36~0.50 t·hm-2,NDF产量在0.70~1.17 t·hm-2。环县紫花苜蓿基本每年3月下旬开始返青生长,6月开始刈割第1茬,生育期为60~80 d,8月开始刈割第2茬,生育期为40~60 d,第1茬比第2茬生育期长,这是造成各采样地苜蓿干鲜草产量第1茬比第2茬高的主要原因。前人研究表明紫花苜蓿各茬生物量随茬次增加有降低的趋势[20-21],与本研究结果一致。营养物质产量是通过干草产量与营养物质含量的乘积计算得出,CP产量与NDF产量第1茬高于第2茬,直接原因是第1茬干草产量显著高于第2茬,部分抵消了第2茬比第1茬高的CP含量与NDF含量,但是根本原因还是生育期不同导致的。

3.2 茬次对陇东紫花苜蓿营养品质的影响

苜蓿原料中CP、NDF和ADF的含量是反映其品质的重要指标。研究发现较高的CP含量导致较低的NDF和ADF含量,从而改善饲料品质,提高动物的采食量和消化率[22-23]。本研究结果显示第1茬各采样地紫花苜蓿CP含量在17.36%~20.52%,最高为D6,最低为D11,NDF含量在48.36%~50.54%,ADF含量在40.37%~41.85%。第2茬CP含量在18.28%~22.54%,最高为D7,最低为D1,NDF含量在39.57%~46.62%,ADF含量在30.52%~38.50%。可以看出环县当地苜蓿营养品质第2茬好于第1茬。造成这种差异的原因:一方面可能与苜蓿生长期间的降雨量有关,有研究表明随着降雨量的增加,苜蓿粗纤维含量下降,粗蛋白含量增加[24]。由图1可以看出,第2茬生长期间的降雨量明显高于第1茬生长期间的降雨量。另一方面可能与苜蓿的生育期有关,有研究表明随着生育期的增加,苜蓿CP含量降低,NDF和ADF含量增加[25-27]。相对饲料价值(RFV)综合考虑了饲料中的营养组成、动物采食量以及养分消化率,从而评价粗饲料的营养价值[28],RFV值越高饲料的营养价值就越高[29]。本研究结果中第1茬紫花苜蓿RFV值最高为D6,为110.45,最低为D7,为103.70,RFV值在103以上,第2茬RFV值D11最高,为143.73,最低D3为117.74。根据美国的草地质量标准[10,30]将RFV值在125~151评价为一级,103~124评价为二级,87~102评价为三级可知:第1茬均达到二级标准,第2茬除D1和D3外,其余均达到一级标准。TDN含量取决于饲料中可消化粗蛋白、可消化粗纤维、可消化无氮浸出物和可消化粗脂肪的含量。本研究结果显示第1茬紫花苜蓿TDN含量在50.92%~52.03%,第2茬TDN含量在53.94%~59.43%。反映出陇东紫花苜蓿作为一种高抗逆的苜蓿品种,在环县干旱少雨、气温不稳定的环境条件下仍可以生产出品质较好的牧草。影响牧草消化率的因素很多[31],纤维素含量和纤维结构密度在草的消化率中起重要作用[32]。随着牧草生育进程的推进,纤维素含量增加,干物质的消化率降低[33]。本试验中第1茬DDM在56.30%~57.45%,第2茬DDM在58.35%~65.12%。生育期不同是导致第1茬的DDM低于第2茬的主要原因,另外可能与生长期间的气温、降雨量、土壤条件等因素有关。宋书红[5]和杜书增[34]研究表明苜蓿营养价值第1茬>第2茬>第3茬,但张少华等[35]在陇东地区研究陇东紫花苜蓿营养品质结果表明第2茬>第1茬,本研究结果与张少华等[35]研究结果一致。

3.3 样地对陇东紫花苜蓿生产性能和营养品质的影响

本研究选择了环县不同乡镇开展紫花苜蓿种植试验,结果显示合道镇、樊家川镇和四合原乡苜蓿生产性能和营养品质普遍较好。合道镇位于环县西南部,年均降雨量450 mm左右,一面靠山,三面环水。樊家川镇位于环县东南部,年均降雨量509 mm左右,川台平地较多且土壤肥沃,气候温和。这些独特的地理条件可能是导致合道镇和樊家川镇所种苜蓿产量和品质较好的原因。环县当地气候变化复杂,气温和降水时空分布不均,降水总体表现为由东南向西北逐渐减少[36],土壤条件有差异可能是造成不同样地苜蓿生产性能和营养品质存在差异的原因,但具体原因还需要进一步研究。后续也可以控制茬次,进行样地与年份相结合的研究,对所选样地进行验证。

4 结 论

从不同茬次角度来看,环县陇东紫花苜蓿产量第1茬优于第2茬,营养品质第2茬优于第1茬;从不同样地角度来看,合道镇、樊家川镇和四合原乡第1茬与第2茬苜蓿均较好,排名为合道>樊家川>四合原,甜水镇和曲子镇第1茬苜蓿较好,车道镇和洪德镇第2茬苜蓿较好。