社会变迁下江永女书的延续与发展探析

2022-11-08张曼华ZhangManhua

■张曼华 Zhang Manhua

(1.湖南师范大学美术学院,湖南长沙 410012;2.南华大学设计艺术学院,湖南衡阳 421001)

在一般情况下,文字的创造和使用只有种族的差异而没有性别的差异。然而,在湖南省江永县及其毗邻地区的妇女中流传着一种独特而神奇的文字,即江永女书。在男尊女卑的旧制度下,江永妇女生活在社会的最底层,缺乏人身权利,没有进入学堂接受社会正规教育的权利[1],也没有与家庭以外的男性正常交往的机会。缘于当时女性内部对交际工具的需要,她们创造了这种只在女性中使用的书写符号。很显然,江永女书根植于当地的文化生态,与其特定的社会环境有着某种必然的联系。

但是,随着社会的快速发展,当地的生产、生活方式发生了很大变化,女书的生存和发展正面临着严峻考验,亟需注入新鲜血液,增强其生命活力。另外,近年来我国的非物质文化遗产保护工作日益受到重视,“非遗保护与传承”也日渐成为学术研究中的热门词汇与话题。尤其值得关注的是,习近平总书记在十九大报告中提出:“要推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展”,而非遗文化又是优秀传统文化的重要组成部分,这句话也就为我国非遗的发展指明了方向。在这种背景下,探寻社会变迁下江永女书的延续与发展已经刻不容缓。基于此,笔者对江永及其周边一带进行考察,总结出目前女书的延续方式,并在此基础上对其发展路径进行探讨,呈现未来传承与创新的可能性。

1 流传环境的变迁

作为山村妇女创造的民间文字,女书是特定社会环境下的产物,满足了传统社会中女性之间情感交流、宣泄烦恼的生活需要。然而,随着女性地位的提高,女孩子也可以和男孩子一起在课堂上学习汉字,不学女书亦不影响交流。可见,女书的交际功能不断弱化,不再是现代女性交际的必要工具,也就不可抗拒地走向衰落,并面临着消亡的危险。

1.1 女书的流传环境

在旧制度下,江永男性处于主导地位,女性则受到封建礼教的禁锢,被压在社会的最底层,不能主宰自己的命运,接受教育的机会更是极度缺乏。具体来说,当地女性婚前只能呆在闺房中,结婚后三天就回到娘家,生育后方可回到男方家,不能参加社会集体活动,只能在家里纺织。由于女性不能和家庭以外的男性随意接触,男女实际上被分成两个世界,女性只能与女性来往,从而形成一个相对封闭的女性社会[2]。缘于当时女性内部交流的需要,她们创造了这种男性不认识的专用文字。

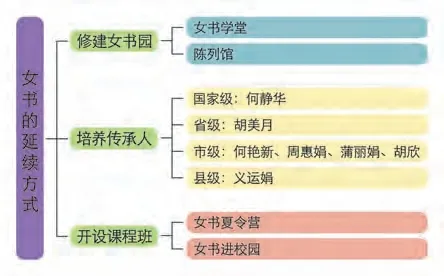

■图1 女书的延续方式框架图

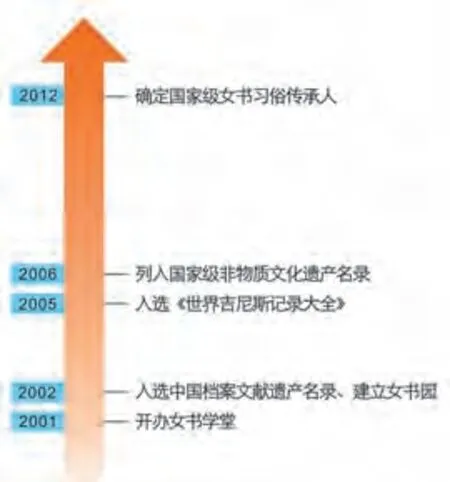

■图2 女书延续的重要事件及其时间

■图3 胡氏宗祠

■图4 女书园大门口

■图5 女书生态博物馆外景

■图6 女书生态博物馆内景

■图7 女书学堂

■图8 省级传承人胡美月

■图9 最年轻的传承人胡欣

在很长的历史时期内,江永女书都是当地妇女不可缺少的交际工具,满足了她们交流思想情感、排遣内心苦闷的基本需要。虽然女性不能随意抛头露面,但还保留着“七姐妹”“姑娘会”等传统社会活动形式[3]。没有结上这些形式的女性会被认为是不聪明甚至是道德有问题,常受到他人的嘲笑。如果是未婚女性,其终身大事还会成为难题。结上了的当地女性常利用闲暇相邀聚集,三五成群学习女书。当姑娘出嫁时,其余姐妹需要陪唱哭嫁歌,婚后第三天回门时,她们还要“贺三朝”。出嫁后,大家都要继续保持联系,并通过女书来分享喜悦和倾诉苦楚。在以上的这些交往中,女性使用的文字必须是传统女书[4]。综上可看出,不懂女书就结不到“老同”,更别说女性之间的日常活动交流了。从这个意义上来说,女书读写水平直接决定着当时江永妇女的交际能力和社会地位。

在这些外部与男性相对隔绝、内部却较为活跃的女性社会中,她们通过写女书、唱女歌等形式,持续保持并巩固着这种内在的关系网络。而频繁的情感交流反过来又能让女性自觉地接受并学习女书,从而为其流传创造了良好氛围,这种专用文字自然也就在一代代妇女中流传开来。显而易见,江永女书的产生、流传都与特定的社会环境有着密切的联系,满足了当时民间女性的日常生活需要,并对这个女性社会秩序起到了稳固作用。

1.2 社会环境的变迁

■图10 女书习俗之“斗牛节”体验

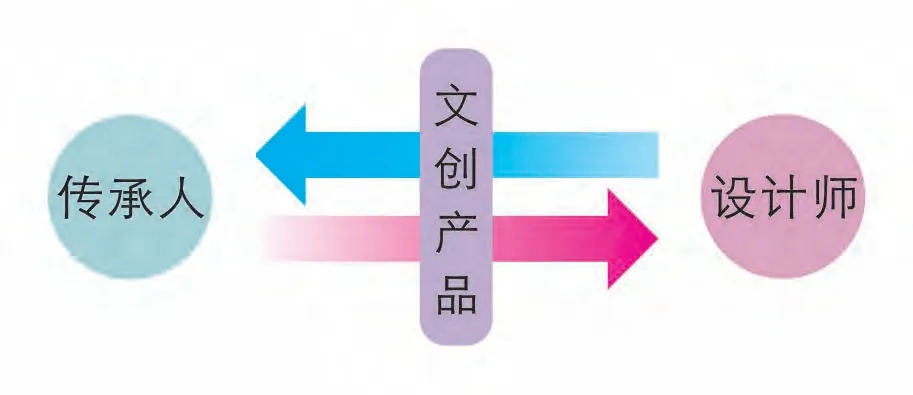

■图11 文创产品开发中传承人与设计师的关系

从全国范围来看,清末民初湖南女子教育开展较早也较为发达,相继成立了多所女校和女师学校。与此同时,江永县的女子教育也不例外。1913年江永县创立了第一所女校,1940年江永县女校和县立一小合并。实际上,早在1911年政府就同意了初等小学男女合校事宜[5]。以上这些教育举措实际上是明确承认了女子与男子享有平等受教育的机会,这就打破了女性不能受教育的传统,从而刺激了女孩子学习文化的愿望。也就是从那时起,只要经过父母同意以及个人渴望上学识字,女孩子都可与男孩子进学校一起读书和玩耍,不必再进入往昔那个女子只能和女子交往的“女儿国”了。虽然有些农村女孩子还在边学汉字、边学女书,但学习女书的热情逐渐减退,最终被学习汉字的热情所替代。因此,女书的学习也随之陷入到后继无人的困境。

综上可看出,女书是以封建礼教隔绝男女日常交往为前提的,随着江永社会环境发生很大转变,女性也有了学习汉字的机会,女书所赖以生存的土壤逐渐消亡,女性之间不需要学习女书亦可交流。同时,在社会急剧变化的浪潮下,江永女性社会从封闭走向开放,人际关系发生深刻变化,女书不再是稳固其内部秩序的重要力量。很显然,女书的实用性功能开始弱化,变得没有用武之地,逐渐淡出当地女性的日常生活,并走向衰落。再加之女书自然传人因年事已高或身体健康等相继离世,出现了传承的塌方式断层,女书面临着濒临灭绝的境地。

2 女书的延续方式

在1931年所出版的《湖南各县调查笔记》一书(上册)中就有着女书的相关记载[6]。自20世纪80年代以来,这一女性文字逐步得到社会各界的关注和重视。作为最具性别特征的文字,江永女书于2002年、2005年分别入选首批中国档案文献遗产名录、《世界吉尼斯记录大全》。2006年,女书习俗更是列入第一批国家级非物质文化遗产名录。在女书研究以及遗产名录申报取得相当成就的同时,在各级政府的支持下,通过修建女书园、培养传承人、开办课程班等一系列保护措施,取得了切实的进展,使得面临失传的女书继续延续下来(图1-图2)。

2.1 修建女书园

作为当时江永女性生活中的不可或缺部分,女书是特定自然生态背景下的产物。2001年,为了给女书传承创造良好的生态条件,女书流传核心村落浦尾村村民在其村中的胡氏宗祠开办了女书学堂(图3)。从小就跟随奶奶、著名女书自然传人高银仙学习女书的胡美月到学堂担任女书教师,为女书的传授贡献自己的力量。女书生态博物馆建成后,女书学堂移至馆内,胡美月成为专职教师,培养了多位徒弟,女书传人胡欣便是其中的代表。由于社会环境的变化,女书的传统传承方式难以在当代社会中延续,而在学堂中所进行的女书传授则有利于当地女性对女书的学习和研究。除了学习基本技艺之外,徒弟们还要学习基本礼仪、行为规范等相关知识。显而易见,作为女书传承的重要途径,学堂为女书的传承搭建了平台,便于女书的规范与系统教学,保障了技艺的存续,具有极其重要的意义。值得一提的是,传承人代表着这一非遗项目的最高水平,是一种活态的地方文化名片和符号,在学堂里担任教师具有很好的信任度和影响力。

更为重要的是,2002年还修建了女书园,这是在女书保护方面有着重大影响的标志性事件。女书园选址在多位著名女书自然传人的故居所在地浦尾村,其核心建筑是女书生态博物馆,整体上仿明清风格,主要包括女书学堂、陈列馆等。陈列馆主要通过实物、图片以及文字等形式,展示女书的历史、文化及其研究成果,彰显了其独特内涵和魅力。女书园是传承人的工作、学习中心,为女书传承和文化推广提供了平台,每年接待中外游客和爱好者前来参观和考察,女书因此而进入更加广阔的民众视野。应该说,女书园的修建对于各种遗产名录的成功申报贡献了力量,并将为世界非遗的申报继续发挥积极作用(图4-图7)。

2.2 培养传承人

与物质文化遗产有着明显的差异,作为非遗的女书是通过口传心授的方式而得以传承和延续的。在自然淘汰的背景下,要形成一种较为稳定的传承方式,实现女书遗产的世代相传,培养传承人是其核心和根本。因此,意识到非遗传承的紧迫性,各级政府极为重视传承人工作,发掘与培养了何静华、胡美月、何艳新、周惠娟、蒲丽娟、胡欣、义运娟共7位女书传承人。其中,何静华是国家级传承人,胡美月是省级传承人,胡欣则是最年轻的传承人。何静华1938年出生于江永县允山镇溪洲尾村,2012年确定为国家级非物质文化遗产项目女书习俗代表性传承人。胡美月1963年出生于江永县上江圩镇浦尾村,受其奶奶的影响,从小就接触女书,10岁学会女书,16岁便能创作女书歌谣,2001年至今在女书学堂担任教师,2008年确定为湖南省首批省级非物质文化遗产项目女书习俗传承人。胡欣1988年出生于浦尾村,2000年开始学习女书,2010年确定为女书传人,也是目前最年轻的市级女书传承人。作为女书传承的主角,这些传承人通过多年的学习和积累,掌握了女书技艺和文化的精髓,是女书习俗的活宝库和守护神(图8-图9)。

如前所述,女书是传统社会环境下的产物。在那时,会女书的女性更是被称之为“君子女”。然而,随着生活方式的变迁以及多元文化的冲击,衡量女性的标准不再是女书的掌握程度,而是所获得的经济价值,再加之从事女书行业不能确保生活质量,这就使得年轻女性极少愿意学习与传承女书,大多选择外出打工,从而出现了青黄不接的局面。但是,我们欣喜地看到,在这种严峻形势下,这些传承人仍然能静下心来,自觉抵制各种诱惑,待在家乡将保护和传承女书当成自己的责任与使命,这种心态确实让人精神振奋。正是有了这些传承人的坚韧与努力,女书的保护和传承才能持续地开展下去。

2.3 开办课程班

实际上,随着女书技艺的大众化,仅限于师徒之间的传承模式略显单一,政府、教育界等各方面力量在女书的传承中起着日益重要的作用。自2012年以来,江永县政府为实现“传承女书,保护女书,弘扬女书”的目标,坚持每年面向全国爱好者开办女书文化夏令营,先后培训了多位女书学员,引起社会各界的关注并广受好评。实际上,这种夏令营突破了江永地域限制,扩大了受众培训范围,是在以往学堂传授基础之上的延伸与拓展。2020年8月,笔者有幸参加了在江永女书生态博物馆举办的第9期女书文化研学夏令营。这次研学班学员来自全国各地的女书爱好者,时间为期一周,开设了“女书文化概论”“女字入门”“女歌认读”“三朝书”及“女帕制作”“女书习俗及其体验”等多门专业性较强的课程。通过女书传承人、当地民俗专家的系统讲解和全面展示,学员零距离地学习和感受女书技艺及其习俗,受到了较好的熏陶(图10)。对于普通受众来说,女书技艺及习俗有着神秘面纱,而亲眼目睹这些文化现象并亲身参与其中无疑是了解这一非遗的最好方式。除了开办夏令营以外,每年女书还以特色课程或公开课形式走进全国各地高校和中小学。在这些课堂上,传承人成为导师,全程参与教学,让年轻学子感受女书文化的魅力,引导和培养学子对非遗文化的认同感和自信心。特别是在女书流传地江永县,传承人通过自身力量推动“女书进校园”的教育活动,定期为当地一些中小学开办女书课程兴趣班,传授基本的女书文化,希望培养一批爱女书、懂女书的年轻人,从而为女书的当代传承注入活力,最终形成一种良性的延续方式。这增强了年轻人对女书的认知和感受,也彰显了基础教育的地方特色,对于年轻学子的非遗情结、文化认同以及美育培养等方面都有直接影响。

传承人走进课堂是现代语境下非遗延续的一个闪光点,也是女书创新性发展的重要契机。一方面,在教学过程中,传承人展示了女书技艺以及地方文化,激发了年轻学子对女书的兴趣,提升了其女书素养,使其成为一种新生文化力量。很显然,授课和学习对于女书的传承及其传播都有着积极意义。另一方面,传承人授课为学员提供非遗知识的同时,年轻学子的各种思想也为传承人带来新的知识增长点,不断提升其艺术修养,两者之间的碰撞更是拓展了传承人的创作思路,给女书的发展带来广阔前景和持久生命力。

3 女书的发展路径

虽然女书得以延续下来,但其本身在现代社会中没有市场,这也就使其缺乏活力。在这种情况下,可以尝试采取生产性保护、体验性旅游等方式,使女书这一民间文化分别与创意、旅游有机结合起来,为女书发展贡献力量,从而实现文化价值与社会价值的共赢。

3.1 生产性保护

作为乡村女性创造的民间文字,江永女书是旧制度下的产物,满足了当地妇女情感交流、排遣烦恼的日常生活需要。很显然,女书本身与当时女性的生活息息相关,是其生活中不可缺少的交际工具。但是,随着时代的变迁,女性地位不断提高,她们有了与男孩子一起进学校学习汉字的机会,不学女书也不妨碍交流,这就使其走向衰落。也就是说,社会环境出现了急剧变化,而女书并没有对此作出相应变化,这就使其淡出当代女性的生活,从而面临着难以延续的危险。在这种情况下,当地政府采取了一系列相关措施,在一定程度上使女书保留下来。然而,通过以上方式延续下来的女书在现代社会中并没有很大的市场和活力。

与抢救性保护不同,生产性保护是将非物质文化遗产资源转化为物态产品的保护方式。作为一种活态传承方式,生产性保护的出发点和落脚点就是不断提升非遗的传承能力。从这个意义上来说,生产性保护满足了女书的当下发展之需。具体来说,对女书进行生产性保护不是原封不动的保护,而是在维护原真性的基础上,将女书资源导入现代生活和产业体系,从而实现文化价值与社会价值的良性互动。实际上,只有在保持女书文化特色的基础上,体现出其时代气息,有机融入百姓生活、产业发展之中,实现其经济效益,才能实现真正意义上的保护与延续。而文创产品的开发是当下对女书进行生产性保护的有效方式之一。女书文创的开发就是在保持女书文化差异性的基础上,将其合理地转化为现代产品,满足百姓的生活需求,实现女书的经济效益,真正实现地方文化与经济的可持续发展。总之,将非遗保护与文化创意有机结合起来,将有利于促进其生产性保护[7]。

值得一提的是,为了开发出既有女书特色又有现代气息的产品,可以尝试传承人和设计师的跨界合作。而要创造出兼具地方文化与市场需求的产品,设计师需要与传承人形成一个平等的、相互学习并共享知识的“共同体”。一方面,设计师向传承人学习女书技艺,了解女书的核心知识,体会其深层文化。另一方面,传承人与设计师共同探讨,将个人技艺、本土知识以现代市场上消费群体所喜爱的样式表现出来[8],从而服务于现代人的日常生活(图11)。从某种程度上来说,女书技艺点亮文创产品的文化灵感,现代设计赋予女书技艺以时尚气质,二者的深度融合能受到广大百姓的喜爱。

3.2 体验式旅游

前文所述可知,目前女书旅游的主要内容是女书园,其核心部分是女书博物馆,主要包括女书学堂、陈列馆等。女书园无疑为女书旅游提供了平台,每年接待中外游客来此旅游,推动了当地旅游业的发展。当然,在田野调查的过程中笔者也发现,由于女书旅游的内容有限、形式传统,再加之使用汉字的游客不识女书,这也就使得来女书园旅游的游客不多,且停留的时间也较短,自然对当地旅游业的贡献不大,这显然与女书的独特地位不相匹配。

要想提高女书旅游的竞争力,就要在现有基础上适当增加女书旅游的内容。首先,可以将浦尾村中的老房子、多位著名女书自然传人的墓地等资源纳入旅游范围,推动女书文化资源真正“用”起来。更为重要的是,可以在现有女书旅游的基础上加入常态化的习俗体验。民间习俗是特定社会群体在长期的日常生活中所沿袭下来的文化现象,旧时在江永及其周边地区一带女性群体中流传的女书习俗无疑是极为独特的一种。经实地考察并采访民俗专家后,发现这种民间习俗是当地女性必须遵守的公约,主要包括结交老同、“楼上女”、婚嫁礼俗、女性节日和女神祭祀等。可以说,女书习俗有着神秘面纱,而亲身参与到这些传统活动之中无疑是了解这一文化的最有效方式。此外,还可以建立女书书写体验馆,只需提供书写工具、材料以及相应的技术指导,游客就可以满足自己亲身书写的需求,并制作属于自己的独特作品。在这个过程中,游客以最直观的方式去体验女书,亲身感受其特有魅力,从而使其“活”起来。

将当地独特的习俗活动以活态形式呈现出来,抽象的民俗文化转化为具体的体验项目,带给游客直观而深刻的体验,满足了他们对当地文化、生活场景的期待,并在这一过程中实现愉悦身心、放松自我的目标。从本质上来说,体验式旅游就是为旅游业注入更优质、更有吸引力的内容,让“体验”成为旅游新的增长点,有效吸引四方游客,从而带动当地的经济发展。

4 结语

作为世界上现存的唯一女性文字,江永女书是当时社会环境下的产物,满足了当地民间女性的日常需要。随着江永女性社会地位的提高,她们也有机会和男孩子一起学习汉字,女书赖以流传的特殊环境不复存在,因而逐渐退出女性的日常生活,使其面临着失传的危险。可见,女书的流传环境受到了冲击,是社会发展的必然,也是女书传承所面临的挑战。与此同时,女书也受到各方面的关注,当地政府通过修建女书园、培养传承人、开办课程班等相联系的立体化传承模式,使这种独特文字得以延续下来。显然,依托地域特色、传人优势以及教育平台等资源,顺应社会发展变化而探索适合女书传承的道路,为其发展起到了积极作用。然而,这种静态化的保护措施使得女书缺乏活力,从而导致在现代市场上没有消费者。对此,可以尝试采取生产性保护、体验性旅游的发展路径,重建女书文化生态链,为女书的现代发展注入强劲动力,使其产生良好的经济效益与社会效益,从而实现当地文化资源的可持续发展。可以预见,以民间文化资源为依托,进行创新性转化、商业化运作,使其延续生命活力,将为非遗文化的传承和创新提供多种可能。