海洋科幻、神话叙事与“海洋歌剧”

——以詹姆斯·卡梅隆《阿凡达》系列的创作为例

2022-11-05李彬

李 彬

2022年12月16日,千呼万唤的《阿凡达2:水之道》()终于要正式上映,片方已经在全球范围内推送了影片的预告片,开始了长达近10个月的宣传期。从目前的宣传资料和预告片来看,钟爱海洋的詹姆斯·卡梅隆(James Cameron)终于将全球观众,特别是科幻迷们带到了缤纷神奇的海洋世界。

近年来,科幻电影的创作和研究热潮日益高涨,但是,在数量和影响力上,海洋科幻片都无法与太空科幻片与人工智能科幻片相比。科幻作品用自己独特的叙事方式表现着“启蒙”“理性”“进步”和“科学”等主题,然而在主流科幻创作中,面向未来的想象往往是基于对外太空的畅想,而占据地球空间接近七成的海洋,却较少涉猎。实际上,“深海”如同“深空”。在海洋深处,依然有众多未被开启的神秘等待人类前去探求,而海洋空间,也依然留有开阔的场域,期待人类的想象力纵情驰骋。《阿凡达2:水之道》的上映意味着詹姆斯·卡梅隆将再次打造银幕史诗,重塑海洋神话,这无疑会掀起海洋科幻电影的讨论热潮。

一、海洋科幻电影:从《海底两万里》到《阿凡达2:水之道》

海洋科幻电影缘起于儒勒·凡尔纳(Jules Verne)的小说《海底两万里》(,1869)。同詹姆斯·卡梅隆一样,凡尔纳也是个海洋迷,自小便对出海远行充满向往,成年之后便开始扬帆远航。1869年,凡尔纳购买了第一艘船“圣米歇尔I号”,开始到处航行,《海底两万里》的部分创作即是在“圣米歇尔I号”的船舱中完成的。后来他还乘坐“圣米歇尔III号”进行了4次大的航海旅行。在《海底两万里》中,海洋是当之无愧的主角,小说热情赞美了海洋的伟大,并将这种对海底绚烂世界的叹为观止之情与对尼摩船长披荆斩棘的冒险之旅的细致刻画延伸到了同名改编电影中,以至于《海底两万里》在各国一共有十几个版本的影片竞相上映。不过,虽然尼摩船长堪称英雄,“鹦鹉螺号”十个月的海底之旅堪称壮丽,但是电影《海底两万里》还是很难被称为“史诗”巨作。

其实,在与海洋科幻电影相对应的外太空科幻电影中,史诗性作品非常多见,比如《星球大战》()系列,比如《星际迷航》()系列,比如《沙丘》()……但是在以海洋为主题的科幻电影创作中,史诗风格却非常少见。大部分海洋科幻电影的创作都聚焦于怪兽、灾难、机甲、外星人,是海洋科幻亚类型与灾难片、爱情片等类型和怪兽、机甲等科幻亚类型的结合,代表性作品有《哥斯拉》(1954)、《日本沉没》(1973,2006)、《深渊》(,1989)、《未来水世界》(,1995)、《深海圆疑》(,1998)、《环太平洋》(,2013)、《水形物语》(,2017)、《巨齿鲨》(,2018)等,以及近年来备受年轻人喜爱的一系列“克苏鲁”(Cthulhu)神话电影。在中国,第一部原创海洋科幻电影是1980年上映的《珊瑚岛上的死光》。同一年,中国首次引进欧美电视剧集《大西洋底来的人》(,1977),引发了轰动效应,不仅缔造了万人空巷的收视效果,还成为很多人的科幻启蒙之作。该片主人公是一个生活在大西洋海底的水陆两栖人,号称是最后一个亚特兰蒂斯人,在海洋生物学家伊丽莎白博士的保护下,他来到人类世界进行冒险,帮助博士探索海洋,并完成了一个又一个不可能的水下任务。这些影片虽然风格各异,各有千秋,都堪称经典,但是和恢弘壮丽的海洋史诗却相去甚远。

显然,詹姆斯·卡梅隆的海洋科幻电影创作格局更为宏大。为了拍摄第一部《阿凡达》(,2009),詹姆斯·卡梅隆专门制作开发了八套双机3D摄影系统,并将之命名为Fusion Camera-3D System,为全球观众带来了“全新层次的奢华视觉感受”,打造了一段从熟悉到奇妙再到幻境的视觉体系。对于之后的四部《阿凡达》续集,制片人乔恩·兰道(John Landau)指出,创作团队“将创造一个更大、更连贯的史诗故事”。在《阿凡达2:水之道》中,影片延续了环保主题,主要场景从雨林转向海洋,呈现了一个绚烂多姿的潘多拉星球的海洋生态系统,“丰富多彩,疯狂而富有想象力”。

图1.电影《阿凡达2:水之道》剧照

拍摄海洋故事对詹姆斯·卡梅隆来说可谓得心应手。毕竟,詹姆斯·卡梅隆不仅是一位享誉世界的电影导演,还是深海探险领域一位孜孜钻研的探险家。1989年,詹姆斯·卡梅隆以自己少年时创作的小说为原型,拍摄了海洋科幻电影《深渊》。拍摄《泰坦尼克号》(,1997)期间,为了探索“泰坦尼克号”的海底残骸,通过实体摄影来加强电影的历史真实性,他召集了俄罗斯、美国和加拿大的科学家、摄影师、水手和历史学家,于1995年组织了12次下潜,乘坐俄罗斯2艘“和平号”载人潜水器下潜到沉船残骸深处,对沉睡于大西洋底的“泰坦尼克”号完成探险拍摄,用一台遥控潜水器进入沉船残骸内部,拍摄到了“泰坦尼克号”沉没后人所未达的地方,获得了最佳拍摄视角和震撼效果。至此,詹姆斯·卡梅隆的深海探险活动一发不可收拾。2003年,由高清摄像机拍摄,后期转成IMAX3D胶片的纪录片《深海幽灵》()是詹姆斯·卡梅隆再次下潜,寻访“泰坦尼克号”沉船的纪录片。为完成《泰坦尼克号》和《深海幽灵》的拍摄,他下潜到3700米海底残骸处的次数超过30次。在2013年制作完成的马里亚纳海沟探险纪录片《深海挑战》()中,詹姆斯·卡梅隆乘坐其联合科研团队,耗费8年时间设计制造而成的深潜器“深海挑战者号”,到达了被称为“地球第四极”的“挑战者深渊”(Challenger Deep),成为抵达海洋最深处的第三人。

在这些海底探险的过程中,詹姆斯·卡梅隆一直在推动电影水特效制作的进步。无论是《深渊》里惟妙惟肖的外星水形生物,还是《泰坦尼克号》里巨轮与冰山相撞后的海洋灾难场面,都早已成为电影史上的经典场面。而在《阿凡达2:水之道》中,他率领团队,破解了水下拍摄要面临的技术难题,制作了一套全新的水下动作捕捉表演系统,呈现出令人满意的拍摄效果。詹姆斯·卡梅隆为影片引入了一个居住在珊瑚礁的新纳美氏族,名为“Metkayina”。故事以“家庭”为核心进行讲述,十几年后的杰克与娜塔莉已经生儿育女,安宁的生活被贪婪人类带来的新危机打乱,作为族人头领的杰克带领大家进入海洋。如果说,拍摄第一部《阿凡达》的时候,詹姆斯·卡梅隆完成了带领观众真正去体验一场电影的愿望,那么,在第二部《阿凡达》中,詹姆斯·卡梅隆显然是立志要让观众通过电影,去沉浸于海底探险的神奇,唤起大家对海洋的热爱。毫无疑问,《阿凡达2:水之道》将成为最具有史诗气质的海洋科幻电影。

其实,在创作《阿凡达》系列第一部之时,詹姆斯·卡梅隆就已经呈现自己在海底的真实生命体验,“从珊瑚生态系统的绽放,到潜伏在黑暗中被我们的潜艇照明灯照见的绵延数里的异形生命,都辗转成了《阿凡达》的创意来源。”影片杜撰的潘多拉星球是一颗真实行星的虚构卫星,这颗行星围绕着太阳系的一颗恒星运转。虽然这是一部外星球抗击侵略的丛林故事,但是其生态概念的设计却与海洋息息相关。詹姆斯·卡梅隆也将自己的海洋探险经历悉数运用到了《阿凡达》的创作过程中。可以说,在《阿凡达》第一部中,詹姆斯·卡梅隆已经打造了一个海洋世界。

詹姆斯·卡梅隆曾先后拍摄了《重返俾斯麦战舰》(,2002)《深海幽灵》(2003)《深海异形》(,2005)《深海挑战》(2013)等几部海洋探险纪录片。从这些纪录片中可以看出,在一次一次与科学家一同进行的海底探险中,詹姆斯·卡梅隆亲眼看到了成群结队的、外形怪异的发光生物体伴着有规律的律动在深海中漂浮,美轮美奂,它们成为《阿凡达》设计动植物形象的重要参照。詹姆斯·卡梅隆将这些景观直接写进了剧本,而我们在影片中看到了潘多拉星球曼妙的夜景:发着荧光的幻影般的森林,紫色苔藓的应激反应,一圈圈的绿光,如涟漪般在每个脚步下向外扩散,这些都是有如梦幻般的超现实的美。画面中的色彩基调与《深海异形》和《深渊》中的海底景观十分相像。

不过,一个有意思的问题是,作为一部科幻经典,詹姆斯·卡梅隆聚集了众多相关领域的专家投入《阿凡达》的创作过程中,极尽所能对影片进行科学设定,在打造视觉奇观,满足观众的猎奇心理之余,相当多的环节上,影片精心强调了其设计的科学性:如潘多拉星球以真实宇宙中半人马座的南门二阿尔法星系作为科学参考,为纳美世界打造了完整的生态系统,所有动植物都有其学名和属性以及独特的生长规律和生理结构;为纳美人编织了完整的语言系统,就连纳美族人的坐骑都有一套完整的抒发情绪的叫声识别系统;还在3D拍摄技术上实现了突破性进展,为观众营造了瑰丽无比,具有强烈冲击力的影像世界。

但是,这样一部被我们赞叹为“史诗”的电影,从其故事层面来看,却更像是一部奇幻影片。潘多拉星球的风光表现的是一个充满活力、原始、未开发的奇幻世界,纳美人作为土著异形人类,反抗的是代表先进技术的地球人的殖民入侵。纳美人的威武坐骑,与其说是外星球的猛禽异兽,毋宁说是神话传说中来自远古的珍禽神兽。纳美人的文化特征参照的其实是地球上的原始部落,而杰克带领纳美人抗击地球人的故事,俨然就是《与狼共舞》的外星版本,塑造了一位机智勇猛的英雄,打造了一出可歌可泣的神话传奇。

二、从奥德修斯到《阿凡达2:水之道》:海洋史诗与英雄神话

在读书的时候,詹姆斯·卡梅隆就酷爱科幻小说。但是,他认为大部分科幻小说和电影将精力放在创作技巧上,却在打动人心、引发情感共鸣方面做得不够。大学时代,他一边学习神话,一边阅读J.G.弗雷泽(James George Frazer)的《金枝》(,1890)和约瑟夫·坎贝尔(Joseph Campbell)的《千面英雄》(,1949)。他想让那些烧脑的概念能被普通大众理解,同时又能保持它们原有的力量和冲击力。

弗雷泽是一位早期人类学家,致力于对以巫术为中心的仪式、神话和民间习俗进行比较研究,为理解诸多早期文化现象提供了一把钥匙。在《阿凡达》的丛林叙事中,纳美人信奉自然生灵,具有一切原始部落所共同信奉的宗教——萨满教的典型特征。原始人相信万物有灵,面对大自然的喜怒无常,常常怀着恐怖、崇敬之心,其表达方式往往“惊心动魄”。例如,大敌当前,原始人会在脸上涂抹色彩,或用文身的方式来获取力量感,震慑敌人。在《阿凡达》中便有直接体现。此外,纳美人的动物和纳美人都具有携带神经元的辫子触角。纳美人通过辫稍与植物或者动物融合接触,就能进行信息交流,甚至能感知并有可能驯化该物种。两个纳美人神经元触角的结合便意味着二人精神层面的融合与升华,达到了灵与性的统一。

萨满即是巫师,被称为神与人之间的中介者,可以将人的祈求、愿望转达给神,也可以将神的意志传达给人。在原始人心目中,萨满能够以各种精神的方式掌握超级生命形态的秘密,并且具有与神灵沟通的能力,因而往往在部落中具有举足轻重的地位。《阿凡达》中娜塔莉的母亲是部落的精神领袖,其实就是一个萨满巫师。在片中,她在圣树面前做法,拯救女科学家格瑞丝的场景,就是典型的萨满治病仪式。在她的吟诵声中,成百上千的族人一起请求圣母开恩救人。纳美人彼此手臂相连,摇头晃脑地合诵,所有人的辫稍都与圣树连接在一起,圣树的根须慢慢包裹住女科学家,为她的身体注入能量。

《阿凡达》中的圣树其实是宗教文化中非常常见的“生命之树”。在《金枝》中,弗雷泽认为,树木崇拜是宗教发展过程中极其重要的现象之一。在印度教中,菩提树是无垠宇宙的象征;犹太教中,宣扬神秘观点的卡巴拉教材也曾提及象征生命、智慧与天地创造的圣树;古埃及的圣树是小无花果树;北欧神话中的白蜡树是世界之树;玛雅文化中的吉贝树则张开枝叶,撑起了整片天空。在《阿凡达》中,圣树能够为杰克完成意识转换,使他的灵魂在阿凡达躯体内延续,成为一个真正的纳美人。

由此可以看出,《阿凡达》讲述的其实是一个神话故事,塑造的是传奇英雄,只不过用的是科学时代的术语来讲述新神话故事。20世纪被认为是神话复兴的世纪,现代艺术发展中的神话化倾向和人文科学领域中神话研究的长足进展引人注目。在瑞士心理学家卡尔·古斯塔夫·荣格(Carl Gustav Jung)看来,在所有人的梦和所有文化的神话中不断重复着的角色或能量是“原型”(prototype)。原始意象或原型是集体无意识的结构形式,在神话和宗教中得到最明显的表现,为艺术和文学提供了基本的创作主题。加拿大学者诺斯罗普·弗莱(Northrop Frye)更是直指“神话就是‘原型’”。

海洋历险一向是古代神话的重要原型。许多古代神话讲述了英雄与水怪或水神的战斗。这样的神通常象征着原始社会或前宇宙世界的混乱,英雄战胜他的“水对手”象征着对宇宙的创造或再创造。英雄在海上劈波斩浪,既是与神力/自然力的竞技,也是其勇敢精神和英雄气概的彰显。在希腊神话中,海神波塞冬(Poseidon)脾气暴躁,喜怒无常,常常在海中掀起滔天巨浪,无数航海人葬身海底。结束了特洛伊战争的奥德修斯(Odysseus),因为杀死了波塞冬的儿子,庞大凶残的独眼巨人波吕斐摩斯(Polyphemus),所以不断遭到波塞冬搅动的滔天巨浪的凌虐。辗转回家的旅途中,他还经历了忘忧花的阻挠、女神的挽留、海妖的诱惑、魔女的威胁、海怪的侵扰……其波澜壮阔的冒险经历影响了后世诸多文学艺术创作,成为最经典的“原型”叙事。

荷马(Homer)擅长使用以海洋文化为底蕴的隐喻,把战争和英雄放置在海洋这一古希腊人普遍熟悉的喻体里,使海洋现象和人类的战争行为组合起来,丰富了史诗的文学性。在海上历险中,英雄首先要经历的就是狂风巨浪的威胁。海上的风险往往具有隐喻的功能,当海上掀起的惊涛骇浪,汹涌澎湃,加上狂风嘶吼,电闪雷鸣,如此惊心动魄的场景很容易与战场上的冲锋厮杀相类比,也清晰昭示着人生旅途中可能遭遇的各种九死一生的险境。数度经历生死的奥德修斯,最终用智慧和勇气战胜了一次次灾难。这种史诗性的对英雄形象的塑造也深深烙印于后世艺术形象的创作中。同属希腊神话的伊阿宋(Jason)、阿拉伯民间故事中的辛巴达(Sinbad)、欧美历险小说中的格列佛(Gulliver)、鲁宾逊(Robinson)、凡尔纳《海底两万里》中的尼摩船长、海明威(Hemingway)《老人与海》(,1952)中的圣地亚哥、李安电影中的少年派……无一不是用酣畅淋漓的笔墨,塑造了具有坚韧勇敢品质和冒险精神、富有荣誉感和责任感等男子气概的“鹰式”主人公。

坎贝尔认为,神话中的英雄历险是宇宙与文化生命不朽的主题,尽管描述它的文字或角度必随时代的演变而有更迭,各种文化和社会也因需求的差异而强调不同的英雄典型,但是人类社会需要英雄,英雄之所以成为英雄的质素是所有文化都强调的。事实上,那些当代人性受到科技发明巨大冲击与挑战的时刻,正是对生命有深刻反省能力的英雄崛起的良机。时代的危机不仅是英雄历险的必备要件,未来人类社会的兴衰、出路,也取决于英雄历险的成败。在《阿凡达2:水之道》的预告片中,主人公在呼啸的海面上御风而行,在暗黑的风暴旋涡中奋力搏斗,谱写的就是一曲关于当代英雄的海洋史诗。

最重要的是,在这样的历险过程中,主人公经历的“英雄之旅”其实是一次“成长之旅”。“在所有精彩的故事中,英雄都会成长和改变,在旅途中改变自己的人生:从绝望到充满希望、变缺点为优点、由愚笨到智慧、由爱生恨再生爱。这些情感的旅程让故事变得好看,并且牢牢地吸引着观众。”坎贝尔将“英雄之旅”模式看作是成年式的扩大化。在《阿凡达2:水之道》中,故事的主人公已经从杰克、娜塔莉夫妇,变成他们的三个儿女。詹姆斯·卡梅隆曾经强调,《阿凡达》系列的叙事重点之一是下一代人将成为改革的驱动力,孩子们将历经考验,成长为新一代英雄。

神话是远古人类的心灵史,带着人类祖先与自然搏斗时的基因记忆,借由电影银幕,复现到观众眼前,惊天动地,栩栩如生。神话中不断出现的主题、象征和人物,包含人类持续关注的问题,揭示着人类的希望和恐惧,而妖法、魔术则呼应着我们对于超现实的渴求,科幻沿袭的也正是神话和民间传说的衣钵。从这个意义上来说,是不是也可以认定,神话就是远古的“科幻”,而“科幻”即是未来的神话。电影借由神话故事及其塑造的英雄形象,使我们与自身身处的时代与环境相勾连,借用传统神话的超自然世界观与诸多元素,表达当代的集体经验和价值观,以期重新发现救治现代痼疾的希望,寻求弥补技术统治与理性异化所造成的人性残缺和萎缩的良方。

三、从《阿凡达》到《阿凡达2:水之道》:从“太空歌剧”到“海洋歌剧”

坎贝尔曾经说过,电影有一种魔力,电影中的角色是一种类似神存在的状况,所以电影对人的影响力往往是持久的、深刻的。《阿凡达》中有太多经典场景令人过目难忘,心驰神往。可以说,《阿凡达》最令人目眩神迷的段落都出现在潘多拉星球的叙事中。换言之,《阿凡达》最吸引人的地方,其实不在科幻,而在奇幻。

这不由得令人联想到另一部科幻发展史上的重要里程碑影片《星球大战》。《星球大战》是1977年乔治·卢卡斯(George Lucas)专为12岁的孩子创作的电影作品。在此之前,卢卡斯发现“没有哪个现代神话可以给孩子们输入一种价值观,给他们一种强有力的神话式幻想生活”。他把故事描述成太空奇幻片,而不是科幻影片。在给20世纪福克斯的信中,他明确写道:“我想它是部太空奇幻片,电影就是部动作冒险片,讲一个英雄的奇幻之旅。主要目标观众是青少年。”影片一改20世纪50、60年代科幻片的末世情结、反乌托邦气息,缔造了一个充满希望和英雄主义的未来,而卢卡斯认为彼时的人们非常需要这种精神,因此,他在影片一开始就提示观众,观看的是一部幻想片,他的太空版本将会是生机勃勃的。

詹姆斯·卡梅隆称《星球大战》是创世神话,是一场新神话式的西部大冒险,是一部用机器人和太空飞船装扮起来的经典奇幻。拍摄过《环太平洋》的吉尔莫·德尔·托罗(Guillermo del Toro)导演认为,《星球大战》讲述的就是巫师、公主和年轻农夫的故事。卢卡斯指出,神话的意义在于讲述一个并不真实的故事,但这个故事会带给你一场历险。它往往会激发出你想象的火花。这部充满了健康趣味的影片一经上映便成为电影史上最重量级的电影之一,而主流媒体也出乎意料地对科幻片完全改变了看法,以至于当詹姆斯·卡梅隆想拍摄《终结者》(,1984)这样的硬科幻影片时,有电影公司的营销人员完全不认同其核心创意,认为《星球大战》才是科幻片的样板。

无论是《阿凡达》还是《星球大战》,它们事实上都属于“太空歌剧”的范畴。太空歌剧(Space Opera),也被译作“宇宙史诗”,是科幻文学的流派之一。电影研究学者加里·韦斯特法尔(Gary Westfahl)指出,太空歌剧很少受到学术关注,而且在很大程度上缺乏“严格的定义”。1 9 4 1年,美国作家威尔森·塔克(Wilson Tucker)首次创造出这一名词,并将之阐释为:“破旧的、磨碎的、臭气熏天的、陈旧的宇宙飞船故事。”韦斯特法尔认为1928年E·E·史密斯(E. E.Smith)的《太空云雀号》()是人们普遍认为的第一部流行的太空歌剧作品。彼时西方主流社会都认为这种科幻类型文学是低劣的廉价小说,是人们用以打发时间的廉价娱乐方式。然而,与评论家不屑的态度相反,“太空歌剧一直是,并且到现在仍然是最受欢迎的科幻小说”。

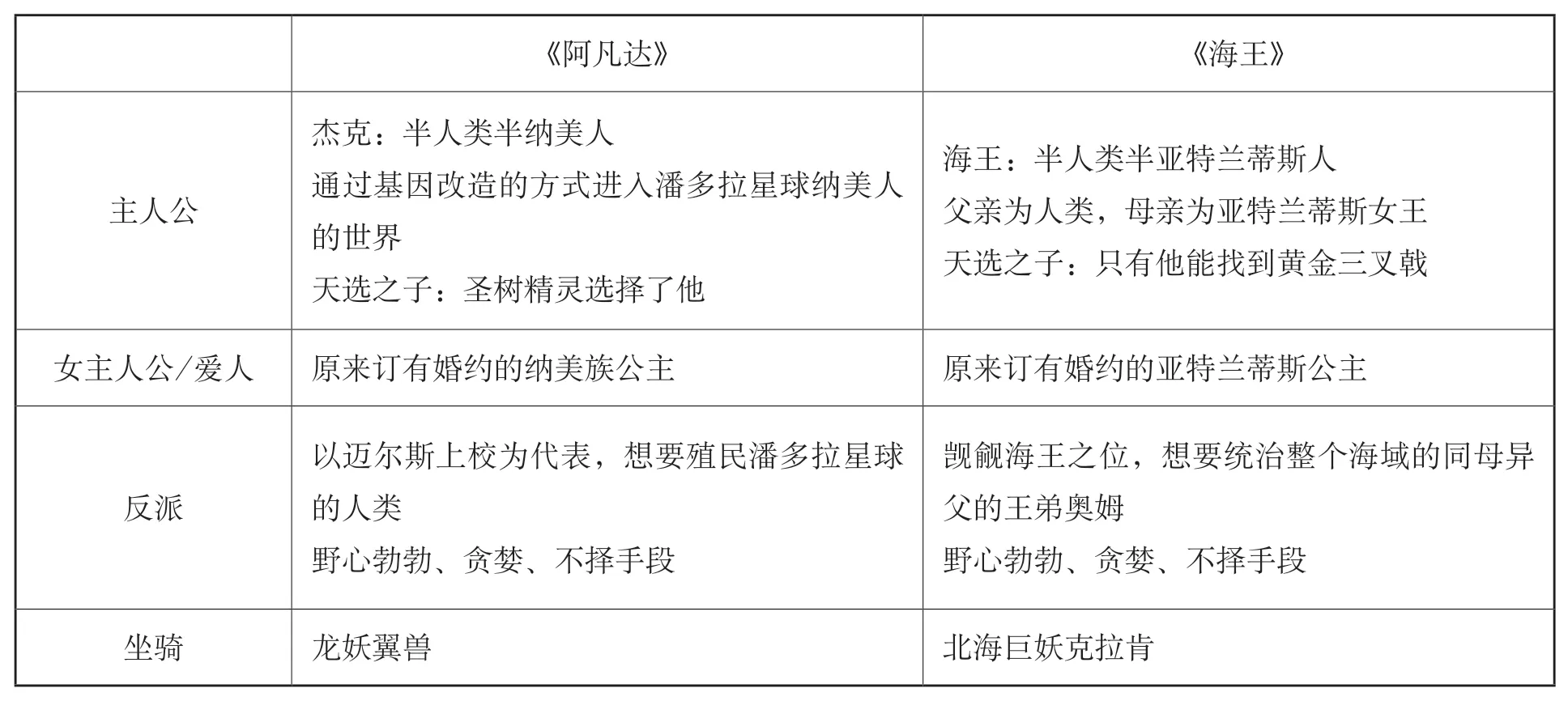

表1.《海王》与《阿凡达》故事设定的相似之处

随着太空歌剧类优秀作家和作品不断涌现,到了20世纪70-80年代,主流社会对“太空歌剧”类题材作品的态度逐渐转向正面,太空歌剧因此被重新定义。“新太空歌剧”的定义是积极的,指的是精心制作、极具创意、规模宏大的科幻小说,市场占有率很高,也经常受到评论界的好评。事实上,许多当代粉丝甚至太空歌剧作家都没有意识到这个概念最初的贬低含义。这其中,想必《星球大战》系列影片对于“太空歌剧”类作品的发扬光大功不可没。在此之后,越来越多的太空歌剧类科幻小说获得了雨果奖和星云奖等奖项,使得太空歌剧已经成为科幻文学中的重要类型,并获得了普遍认可。

根据塔克的最初定义,韦斯特法尔确定了太空歌剧的典型三要素:首先,故事中通常要有宇宙飞船,这样太空旅行才成为可能;第二,太空歌剧的核心是“令人兴奋的冒险明星”,因此,它以外星人、战斗和暴力为特征;第三,太空歌剧故事通常会变得乏味、可预测和普通——通常它们会产生许多续集。与传统的硬科幻小说注重对科学发明与技术原理的呈现不同,“太空歌剧”式科幻小说注重的是在特定的太空场景中的冒险活动,往往只是建构“太空”“战争”为写作背景,将创作的重点放在对战争、社会发展形态等方面的反思、思考上。在风格基调方面,太空歌剧类的科幻作品通常洋溢着积极乐观的精神,赞美在遥远的未来无比辉煌的人类文明。

同詹姆斯·卡梅隆一样,大学时期的卢卡斯研究过约瑟夫·坎贝尔,对比较宗教学以及各族神话之间的隐秘联系异常感兴趣,他真正的创作动机是出于对异类、异域和奇幻世界的热爱。如同萨满教对人的情感与精神的关注,《星球大战》“把细节和一种科学的表象放置在一个堪称是永恒的理念的周围,那就是精神、灵魂、天堂、因果关系……”如此看来,《星球大战》系列其实与《阿凡达》系列有异曲同工之妙。詹姆斯·卡梅隆希望借由《阿凡达》系列影片的创作,“有机会让人们跟着一个不可思议的人物,进入一个不可思议的世界,就像彼得·杰克逊(Peter Jackson)的《指环王》(,2001)一样。这就是我们所期待的”。只不过,《阿凡达》“找到了一条途径,能利用技术把魔法又重新放回到神话、传奇、童话故事等情境当中,只是用科学的表述把它恰当地装扮起来了”。而根据韦斯特法尔的太空歌剧三要素也可以清晰地看出,首部《阿凡达》是一部货真价实的太空歌剧。

那么,以海洋空间为创作舞台的《阿凡达2:水之道》,有没有成为一部“海洋歌剧”的可能?

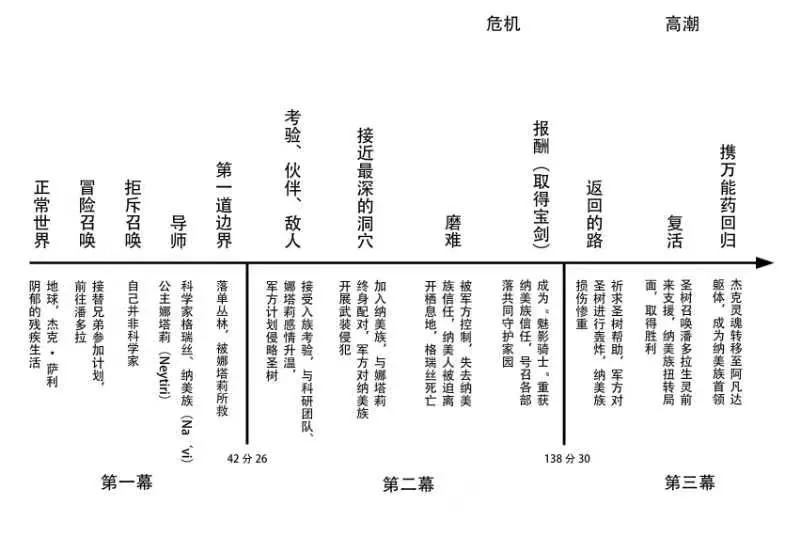

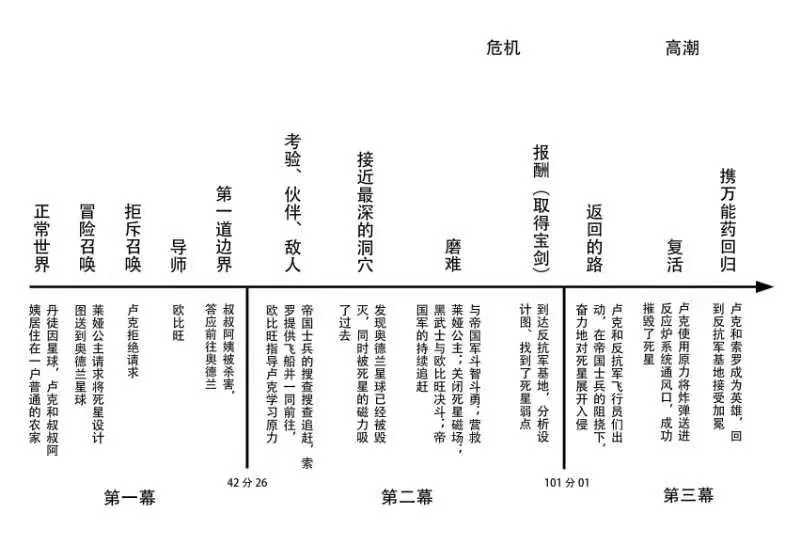

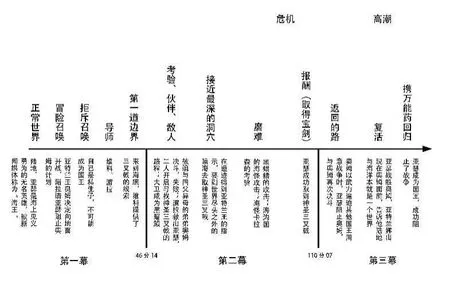

在《阿凡达2:水之道》简短的预告片中,海洋奇观的展示显然不能令人尽兴,或者我们可以从另一部海洋神话的电影故事中,沉浸式感受一下海洋史诗的传奇性特征。2018年,DC漫画公司最后一位超级英雄的故事也搬上了银幕,由华裔导演温子仁操刀,执导了海洋冒险电影《海王》()。影片讲述了半人半鱼的海王亚瑟回到海底世界后,与贪婪暴虐的弟弟奥姆争夺海王之位的故事。如果说《阿凡达》是奇幻色彩浓厚的科幻电影,那么《海王》就是一部具有科幻元素的奇幻电影。在故事层面,《海王》与《阿凡达》有诸多相似之处,讲述的同样是英雄的历险历程。对比《星球大战》《阿凡达》和《海王》,也能够看到三部影片在“英雄之旅”叙事模式上的同构性(如表1和图2、图3和图4)。

图2.《星球大战》中的“英雄之旅”叙事

图3.《阿凡达》中的“英雄之旅”叙事

图4.《海王》中的“英雄之旅”叙事

此外,《海王》用出神入化的特效打造了具有魔幻色彩的亚特兰蒂斯古国,斑斓奇妙、形态各异的海底生物,凶恶善战、疾驰如飞的猛兽坐骑……无不体现出海底世界的幻境之奇,奇景之妙。而海底世界的潜行器追逐大戏,惊险刺激的程度不亚于外太空的飞船激战。海底世界的各个亚特兰蒂斯部族骑着珍奇异兽上下腾跃,冲锋陷阵,也让人不由得联想起《阿凡达》中纳美人的战斗豪情,令人禁不住血脉偾张。影片“以其宏大的海洋世界和海底文明场面、绚烂瑰丽的空间构造、流星天马般的速度呈现,将极具神话色彩的超级英雄‘海王’等形象呈现在世人面前”,“证明了超英电影在打造景观上的强大能力的同时,也证明了‘新神话主义’在超英电影这块土壤里生根发芽的可能性”。因而在笔者看来,在讲述詹姆斯·詹姆斯·卡梅隆式“超级英雄”的《阿凡达》系列之海洋科幻影片《阿凡达2:水之道》尚未面世之时,《海王》应该能够担当起“水下《阿凡达》”的称号。

对比太空歌剧的三要素,《海王》显然可以称作一部“海洋歌剧”:首先,故事中要有大型海洋生物作为骑行工具,这样海底旅行才成为可能;第二,核心是“令人兴奋的冒险?”,因此,它以海底人、战斗和暴力为特征;第三,故事通常会变得乏味、可预测和普通——通常它们会产生许多续集。《海王》如此,《阿凡达2:水之道》亦会如此。如今,《海王2:失落的王国》()也将在《阿凡达2:水之道》之后不久上映,两部影片可以在世界范围内携手共进,一较高低,共同谱写“海洋歌剧”的史诗性新篇章,并且为海洋科幻电影与奇幻电影的类型杂糅贡献新的样板。

其实,对于影片创作者来说,“一部影片究竟是‘科幻片’还是‘奇幻片’?是‘硬科幻’?还是‘太空/海洋歌剧’?”这些问题并不重要,重要的是能运用各种电影手段让影片变得好看,能够打动观众。作为高概念商业电影,视觉奇观带来的身临其境,“英雄之旅”带来的自我认同,都使得观众产生一种强烈的沉浸感,这种沉浸感带之而来的便是深刻的影响力。“人们就像追求某种宗教感一样反复地观看这些影片……这些影片以如此特殊的方式吸引着人们,是因为它们反映了坎贝尔在神话里发现的东西——人类共通的、让人心满意足的模式。这些影片满足了人们的需求。”

深海是地球上最大的博物馆,但是我们对深海的了解依然乏善可陈。美国著名海底探险家罗伯特·巴拉德(Robert Ballard)曾在TED演讲中连续发问:“为什么我们忽视海洋?美国宇航局探索太空的年度预算与美国国家海洋与大气管理局的预算比起来,足够海洋勘探计划进行1600年,为什么我们总是抬头望天?为什么我们害怕海洋?”相信詹姆斯·卡梅隆的《阿凡达2:水之道》会为观众带来史诗般的海洋视觉盛宴。“扮演”女主角娜塔莉的女演员佐伊·索尔达娜(Zoe Saldana)感叹,“《阿凡达2:水之道》完全是相对《阿凡达》的一次飞跃,人们应该为此做好心理准备:它将是一次令你永生难忘的冒险之旅。”

1这是凡尔纳第三艘船,长30米,吨位高达67吨,船员共10人,备有14个铺位可供居住。

2[法]奥利维埃·迪马.凡尔纳带着我们旅行——凡尔纳评传[M].蔡锦秀,章晖译.桂林:广西师范大学出版社,2003:199.

3[美]乔恩·兰道.前言[A].[美]丽莎·费兹帕特里克.阿凡达的艺术——詹姆斯·卡梅隆的史诗征程.张华君译,长沙:湖南美术出版社,2010:8.

4[美]丽莎·费兹帕特里克.导言[A].[美]丽莎·费兹帕特里克.阿凡达的艺术——詹姆斯·卡梅隆的史诗征程[C].张华君译,长沙:湖南美术出版社,2010:12.

5 Nick Romano,Lauren Huff.Avatar2 footage at CinemaCon reveals oceanic vistas and Na'vi family dynamics[EB/OL].[2022-04-27].https://ew.com/movies/avatar-2-footage-cinemacon/.

6杜鲁提兵团.詹姆斯·卡梅隆重塑海洋神话[J].环球银幕,2022(6):43.

7刘峰.如何看待詹姆斯·卡梅隆下潜10898米——“蛟龙”号海试现场总指挥刘峰谈詹姆斯·卡梅隆马里亚纳海沟探险[J].海洋世界,2012(05):46.

8同3,11.

9[美]詹姆斯·卡梅隆.后记[A].[美]丽莎·费兹帕特里克.阿凡达的艺术——詹姆斯·卡梅隆的史诗征程[C].张华君译.长沙:湖南美术出版社,2010:105.

10[美]丽贝卡·基根.天神下凡——詹姆斯·卡梅隆的电影人生[M].朱沉之译.北京:法律出版社,2010:186.

11同4,15.

12[美]丽莎·费兹帕特里克.阿凡达的艺术——詹姆斯·卡梅隆的史诗征程[M].张华君译.长沙:湖南美术出版社,2010:37.

13[美]兰道尔·弗雷克斯等.詹姆斯·卡梅隆的科幻故事[M].潘志剑译.北京:新星出版社,2019:13-14.

14[英]弗雷泽.金枝[M].李兰兰译.北京:煤炭工业出版社,2016:前言2.

15叶舒宪.导读:神话-原型批判的理论与实践[A].叶舒宪编选.神话-原型批评(增订版)[C].西安:陕西师范大学出版总社有限公司,2010:序5.

16 Frye.The Archetypes of Literature[A].D.Lodge ed..[C].1972:429.转引自叶舒宪编选.神话-原型批评(增订版)[M].西安:陕西师范大学出版总社有限公司,2010:序10.

17 Donald H. Mills.[M].Wauconda:Bolchazy-Carducci Publishers,Inc.2003:1.这种神话模式最早的例子是美索不达米亚平原苏美尔人的创世史诗《埃努玛·埃立什》(Enîma Elish),讲述了巴比伦的守护神马尔杜克与提玛特战斗,击败了这位混乱的海洋女神,用她的身体创造了宇宙。

18徐春英.《荷马史诗》的“诗性隐喻”与海洋文化[J].雪莲,2015(9):86.

19程巍.伦敦蝴蝶与帝国鹰:从达西到罗切斯特[J].外国文学评论,2001(1):14-23.文中提到英国维多利亚时期的“帝国鹰”式的男子气概是时代之需。

20朱侃如.译者序[A].[美]约瑟夫·坎贝尔.千面英雄[C].朱侃如译.北京:金城出版社,2011:序19.

21[美]Christopher Vogler.作家之旅:源自神话的写作要义[M].王翀译.北京:电子工业出版社,2011:7.

22于丽娜.约瑟夫·坎贝尔英雄冒险神话模式浅论[J].世界宗教文化,2009(2):8.

23[美]兰道尔·弗雷克斯等.詹姆斯·卡梅隆的科幻故事[M].潘志剑译.北京:新星出版社,2019:217.

24[美]约瑟夫·坎贝尔,比尔·莫耶斯.神话的力量——在诸神与英雄的世界中发现自我[M].朱侃如译.沈阳:万卷出版公司,2011:31.

25[美]怀特.D.乔治·卢卡斯[M].卢静译.上海:上海外语教育出版,2008:95.

26同25,101.

27同23,24.

28同25,97.

29同23,39-40.

30同23,170.

31同23,169.

32同23,117.

33同23,39-40.

34[美]詹姆斯·卡梅隆.序[A].[美]兰道尔·弗雷克斯等.詹姆斯·卡梅隆的科幻故事[C].潘志剑译.北京:新星出版社,2019:6.

35 Westfahl,Gary.“Space Opera.”[M]edited by Edward James and Farah Mendlesohn.Cambridge:Cambridge University Press,2003:197.

36Westfahl,Gary.“Beyond Logic and Literacy:The Strange Case of Space Opera.”[J].Extrapolation,1994,35(3):179.

37同35,198.

38 Monk,Patricia,“Not Just Cosmic Skullduggery':A Partial Reconsideration of Space Opera.”[J].Extrapolation 33 (Winter 1992):295.

39Susan Raine.Astounding history:L. Ron Hubbard's Scientology Space Opera,,45:1,66-88,DOI:10.1080/0048721X.2014.957746.

40如阿西莫夫的《基地》()及《银河帝国》()系列小说、弗兰克·赫伯特的《沙丘》系列小说、田中芳树的《银河英雄传说》(,1982)等等。

41李家坤.浅析“太空歌剧”与其他科幻文学类型的异同[J].戏剧之家,2019(7):13.

42同35,197-198.

43关景军.威廉森太空歌剧式科幻小说《月亮孩子》中的人类反思[J].作家杂志,2013(12):48.

44许乐.《星球大战》:糅杂星系文明与东方玄学的太空歌剧史诗[N].文汇报,2015-06-16(10).

45同23,99.

46同23,103.

47同23,109-110.

48Kirsten Howard.Avatar 2 to Resume Filming as Plot Details Confirmed[EB/OL].[2020-05-27].https://www.denofgeek.com/movies/avatar-2-new-filming-plot-details/.

49同23,104、106.

50在坎贝尔“千面英雄”故事模型的启发以及荣格“原型”理论的指导下,上世纪80年代,一位迪斯尼公司的剧本指导克里斯托弗·沃格勒(Christopher Vogler),将坎贝尔的理念转化为电影语言,将英雄的冒险旅程应用到编剧创作中,总结出一份只有7页纸的《“千面英雄”使用指南》手册。后来,沃格勒将故事模型分为“英雄之旅”的12个阶段:正常世界、冒险召唤、拒斥召唤、见导师、越过第一道边界、考验(伙伴、敌人)、接近最深的洞穴、磨难、报酬(掌握宝剑)、返回的路、复活、携万能药回归,并将故事人物总结为英雄、导师、信使、阴影等不同原型。1992年,沃格勒将手册完善、丰富成专著《作家之旅——源自神话的写作要义》。“英雄之旅”的具体分析见[美]Christopher Vogler.作家之旅:源自神话的写作要义[M].王翀译.北京:电子工业出版社,2011.

51李兴,张行健,赵晶.《海王》的新神话主义奇幻美学[J].艺术与设计(理论),2020,2(01):130.

52丁卫真.《海王》:景观电影的新神话建构[J].电影文学,2020(5):149.

53李彬.从《头号玩家》谈“英雄之旅”的剧作模式与叙事能量[J].当代电影,2018(10):42-43.

54同21,XXVI.

55罗伯特·巴拉德的TED演讲:The astonishing hidden world of the deep ocean,见https://www.ted.com/talks/robert_ballard_the_astonishing_hidden_world_of_the_deep_ocean/transcript.

56同6,47.