谈反义词“远—近”的不平衡现象及其原因

2022-11-03胡秀眉邓春琴

胡秀眉,邓春琴

(西华师范大学 文学院,四川 南充 637002)

在反义义场中,反义词总是成对出现的。但是,由于两个反义词的使用频率、语义范围等并不相等,这样就形成了反义词使用的不平衡现象[1]。有些词语互为反义词,但是在面对“~不~”这样的使用格式时,所被使用的频率却不一样。例如“好—坏”“美—丑”“大—小”等,在通常情况下我们提问时会说“好不好”“美不美”“大不大”,而不会用“坏不坏”“丑不丑”“小不小”来提问,相对的否定回答也是“不好”“不美”“不大”。本研究所探讨的反义词组“远—近”也是如此[2]。在询问距离时,我们通常会说“远不远”“有多远”等,而不常说“近不近”“有多近”等。但是在表达时间概念时,我们通常会问“你最近过得怎么样?”而不是问“你最远过得怎么样?”由此观之,“远—近”反义词组的使用并不是完全对称的。

一、词义释义演变的不平衡现象

(一)远

“远”本义为路走得长,后由本义引申出指“距离大、相隔远”之意。《说文解字·辵部》(以下简称为《说文》)将其解释为:“遠,遼也。从辵,袁聲。雲阮切。”《说文·辵部》:“遼,遠也。从辵,尞聲。洛蕭切。”段玉裁在其《说文解字注》中说到:“遼,遠也。《诗经·小雅》:山川悠遠,維其勞欸。箋云:“其道里長遠,邦域又勞勞廣闊。勞者,遼之叚借也。从辵,尞聲。洛蕭切。二部。”《楚辞·九叹·忧苦》:“山脩遠其遼遼兮,涂漫漫其无时。”王逸注:“遼遼,远貌。”

《广韵》将“远”释为遥远之义。“遠”和“遼”两字对举,由此说明“远”在古书中“遥远”义的使用频率盖过了“路走得长”之义,成为“远”的常用义。三国魏曹植《送应氏》诗之二:“山川阻且遠,别促會日長。”

“远”由指空间上的距离之远转指时间上的长久、漫长。南朝梁萧统《〈文选〉序》:“雜而集之,遠自周室迄於聖代。”

再由时间上的漫长引申为抽象的深远、深奥之意。《易·繫辞下》:“其旨遠,其辭文,其言曲而中。”孔颖达疏:“其旨意深遠。”宋叶適《厉君墓志铭》:“學惟遠而聞無狹,師惟久而業弗遯不淑其身不止。”

“远”还可作动词指疏远、不亲近、不接近。《三国志·诸葛亮传》:“亲贤臣,远小人,此先汉所以兴隆也;亲小人,远贤臣,此后汉所以倾颓也。”亦可作名词,表示血统关系的疏远。如“远亲”“远臣”等。

除以上义项外,“远”还可以表示“超过,胜过”,如清黄鹜来《秋日寄淮阴》诗:“天然芙蓉花,顔色遠雕繢”;“扩大,扩展”,如《汉书·韦玄成传》“四垂無事,斥地遠境,起十餘郡”唐颜师古注:“斥,開也。遠,廣也”;“迂远,不切近事情”,如《诗·鄘风·载驰》:“視爾不臧,我思不遠”;“远邦,远国”,如《国语·周语上》:“近無不聽,遠無不服” ;“偏僻之地,远方”,如《左传·僖公三十年》:“越國以鄙遠,君知其難也,焉用亡鄭以陪鄰”;“高远,远大”,如《论语·颜渊》:“浸潤之譖,膚受之愬,不行焉,可謂遠也已矣”;“多,指差距大”,如《吕氏春秋·审为》:“韓之輕於天下遠,今之所争者其輕於韓又遠”。“远”还可以表示“古州名”之义,如《旧唐书·地理志四》:“武德元年,置松州。貞觀二年,置都督府,督崌、懿、嵯、闊、麟、雅、叢、可、遠、奉 …… 序二十五羈縻州。”

(二)近

“近”本义为动词,表走近、接近之意。《说文·辵部》:“近,附也。从辵斤聲。渠遴切。”段玉裁《说文解字注》:“附也。許附爲附婁字。坿爲坿益字。疑附近當作坿也。《經典釋文》:遠近上聲,近之去聲。古無此分別。从辵,斤聲。渠遴切。古音十三部。《廣韵》其謹巨靳切。”唐李商隐《乐游原》诗:“夕陽無限好,只是近黄昏。”元关汉卿《单刀会》第二折:“大夫,量你怎生近的那關雲長。”

“近”后引申为形容词,表空间上的距离小,与“远”相对。《韩非子·说林上》:“慶封爲亂於齊而欲走越,其族人曰:‘晉近,奚不之晉?’慶封曰;‘越遠,利以避難。’”南朝梁刘勰《文心雕龙·定势》:“夫通衢夷坦,而多行捷徑者,趨近故也。”

“近”由指空间上的距离小转指时间上的距离短,与“久”“远”相对。《国语·楚语下》:“遠不過三月,近不過浹日。”南朝梁刘勰《文心雕龙·明诗》:“暇豫優歌,遠在春秋,邪徑童謡,近在成世。”唐韩愈《感春》诗之二:“近憐李杜無檢束,爛漫長醉多文辭。”

“近”还可表抽象的“浅近”“浅显”概念。《答韦中立论师道书》:“仆道不笃,业甚浅近。”《孟子·尽心下》:“言近而指遠者,善言也。”《新唐书·叛臣传下·高骈》:“用之自謂與僊真通,對駢叱咤風雨,或望空顧揖再拜,語言俚近。”

与“远”所表达的“疏远”等义相对,“近”可以用来表达动词“亲近,亲密”及形容词“亲近的”之意。《书·五子之歌》:“民可近,不可下。”孔传:“近,謂親之。”《韩非子·备内》:“夫以妻之近與子之親而猶不可信,則其餘無可信者矣。”

“近”还能表达“受到宠幸”,如《吕氏春秋·情欲》:“巧佞之近,端直之遠,國家大危。”;“鄙薄,平庸”“平庸的人”之意,如汉徐幹《中论·爵禄》:“功小者,其禄薄;德近者,其爵卑。”《北史·崔浩传》:“聖策獨發,非愚近所及,願陛下必行無疑。”。

除以上义项外,“近”还能做副词,表示“殆,大概”“原先”之意。《晋书·谢万传》:“謝萬才流經通,處廊廟,參諷議,故是後來一器。而今屈其邁往之氣,以俯順荒餘,近是違才易務矣。”南朝宋刘义庆《世说新语·雅量》:“王夷甫嘗屬族人事,經時未行。遇於一處飲燕,因語之曰:‘近屬尊事,那得不行。’”;以及表示唐宋杂曲的一种体制。宋张炎《词源》卷下:“而美成諸人又復增演慢曲、引、近,或移宫换羽爲三犯、四犯之曲。”

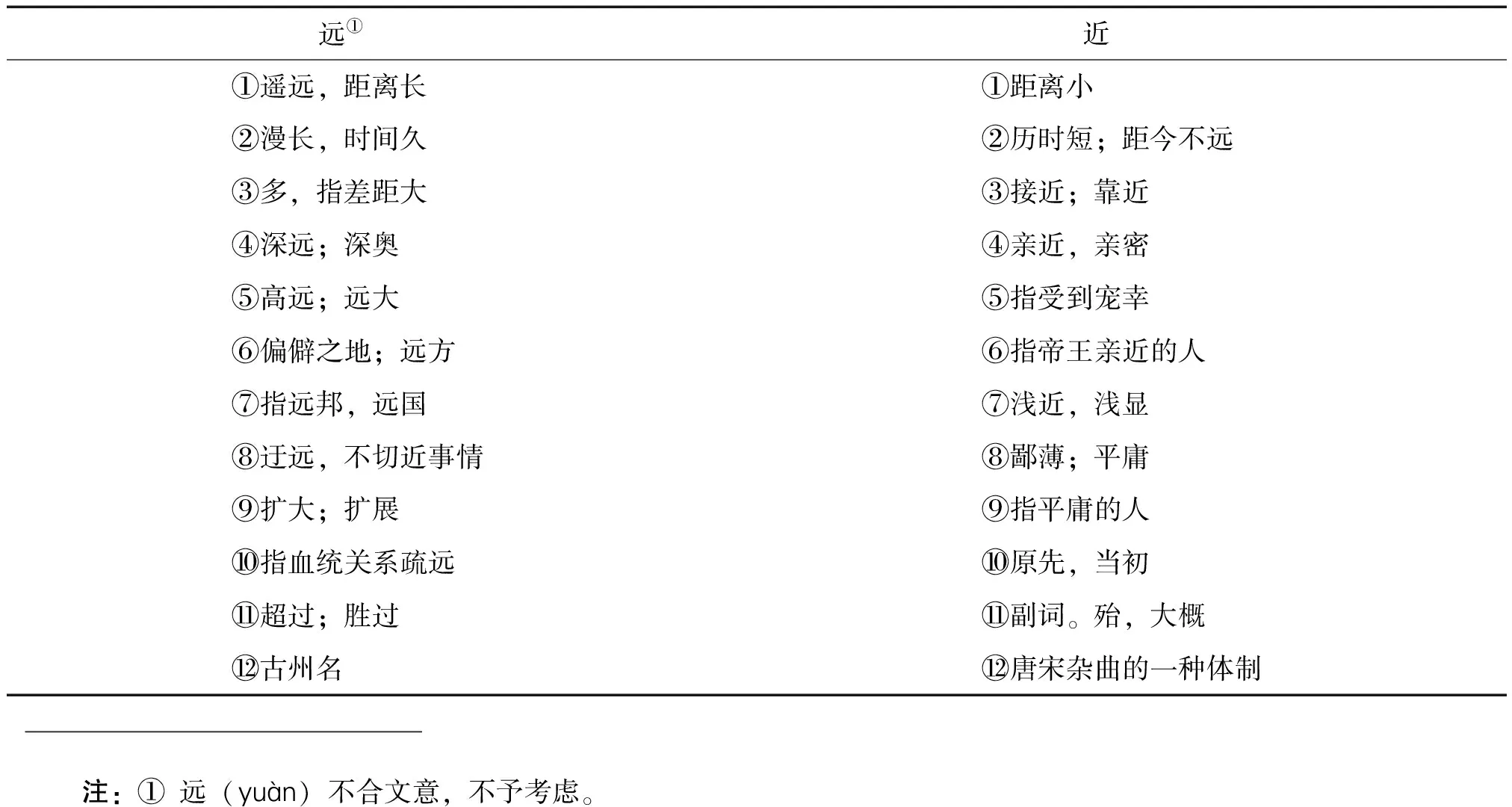

“远—近”这对反义词对应的反义语义很广,从空间上表示“距离远/近”到时间上表示“时间的久/暂”,再到抽象意义的“深奥/浅显”义,两者均能衍生出相对应的反义语义,但在词性的演变中,“远”并未能演变出与“近”的副词义“大概”“原先”相对应的意义,这即存在了“远—近”词义释义演变的不平衡现象。

以下是《汉语大词典》对“远”“近”的释义[3],现将其全部义项归纳见表1。

表1 “远”“近”全部义项

二、构词能力的不平衡现象

《汉语大词典》中,以“远”构成的词有遠人、遠土、遠大、遠日、遠中、遠水不救近火、遠天遠地、遠行、遠到、遠征、遠命、險遠、阻遠、高才遠識等共664个。

《汉语大词典》中,以“近”构成的词有就近、告近、套近乎、強近、機近、最近、晚近、近今、近史、近朱者赤近墨者黑、近來、近郊等共301个。

由此观之,“远”的构词数量远远大于“近”。在表示抽象词义“深奥/浅显”这一组反义语义时,“远”共构词24个,“近”共构词6个,且二者所构成的词均为名词。但是与“近”搭配构成的6个词中,有5个词的另一构成语素均为形容词,如:近浅、悲近、俚近、庸近、愚近;只有一例词中的另一语素为名词,如:近器。在与“远”搭配构成的24个词中,另一构词语素不仅有形容词、名词,如:奥远、宏远、幽远、远心、远志、远思等,还有动词,如:远度、远虑等。

因为“远”和“近”可以构成不同结构的词语,究其原因是所取的“远—近”词义的不同,即二者作为语素时所取的语义场不同。“远—近”构词能力的不同归其原因是与二词所展现出的隐含意义的强弱有关。人们有很强的猎奇心理,在未知领域中,人们往往会深入挖掘一件事,直至找到自己想要的结果。在言语的使用中亦是如此。

“远—近”的引申义中,包含了“深奥—浅显”这一意义。这将空间时间域的长短转换为心智域的深浅,人们通过好奇心的驱使,在词的使用中便会倾向于更深更远的领域,于是人们在其期待视野中会不自觉地使用较好属性的词语,以满足自己的心理期待[4]。“远”在一定程度上能满足话语者的心理追求,加之长时间受这种期待的影响,反义词组在构词方面便会表现出明显的不对称性。例如,称赞一个人的想法很完备时,通常会说:“你想得很远。”而不会说“你想得很近。”正是由于这样的语用习惯,加之“远—近”深层次的含义,致使“远—近”在构词时,与另一语素的词性搭配产生了不平衡的现象。

三、做句法成分的不平衡现象

“远”“近”可以单独做句法成分,也可以与其他语素搭配构成合成词之后再做句法成分。

(一)在古代汉语中做句法成分

在古代汉语中,“远”“近”都能独立或与其他语素组合成词后做主语、谓语、宾语、定语、状语和补语[5]。

1.做主语

(1)《易·繫辞下》:“近取諸身,遠取諸物,於是始作八卦。”

(2)《国语·楚语下》:“遠不過三月,近不過浹日。”

2.做谓语

(3)《吕氏春秋·大乐》:“音樂之所由來者遠矣。”高诱注:“遠,久也。”

(4)《韩非子·难二》:“景公過晏子曰:‘子宫小,近市,請徙子家豫章之圃。’”

3.做宾语

(5)《楚辞·哀郢》:“去故鄉而就遠兮,遵江夏以流亡。”

(6)《送何坚序》:“何於韓,同姓爲近。”

4.做定语

(7)《送王检校赴北平》:“平蕪遠塞秋驅騎,衰柳遺宫晚噪鴉。”

(8)《周礼·地官·载师》:“以宅田、士田、賈田,任近郊之地。”

5.做状语

(9)《戰國策·秦策三》:“今舍此而遠攻,不亦繆乎?”

(10)《論語·雍也》:“夫仁者,己欲立而立人,己欲達而達人。能近取譬,可謂仁之方也已。”

6.做补语

(11)《汉书·刘向传》:“放遠佞邪之黨,壞散險詖之聚。”

(12)《闲情偶寄·声容·习技》:“但觀歌舞不精,則其貼近主人之身,而爲殢雨尤雲之事者,其無嬌音媚態可知也。”

(二)在现代汉语中做句法成分

在现代汉语中,“远”“近”都能做主语、谓语、宾语、定语和补语。

1.做主语

(13)远点儿好。

(14)近点儿好。

2.做谓语

(15)你家比我家远100 m。

(16)你家比我家近100 m。

3.做宾语

(17)我们之间的距离有多远?

(18)我们之间的距离有多近?

4.做定语

(19)这是一条很远的路。

(20)这是一条很近的路。

5.做补语

(21)防控疫情,请大家保持1 m远。

(22)他们这几天走得很近。

“远”“近”在古代汉语和现代汉语中均可做主语、谓语、宾语、定语、补语,二者构成句法成分的功能是平衡的。但是,在现代汉语中,二者有明显的构成句法成分不平衡现象。

综上可知,在古代汉语和现代汉语中,“远—近”做句法成分的区别在于是否可以做状语。在古代汉语中,“远—近”可以做状语,但是在现代汉语中,“远”可以做状语,而“近”却不能做状语。

(23)他玩耍的时间远超过学习的时间,这让他妈妈很担心。

(24)汽油的价格远高过柴油。

(25)他的身体远不如他弟弟的强壮。

(26)这件事远没有我想象得要糟糕。

例句(23)(24)(25)(26)中,“远”都是做状语修饰“超过”“高过”“不如”和“没有”,表示程度大,而“近”却无这一意义,所以“近”不能用作状语。这就造成了“远”“近”充当句法成分时的不平衡现象。

四、不平衡现象产生的原因

(一)内部原因

我们知道“远”“近”有多个义项,每个义项有其对应的反义词,各个不同义项所对应的不同反义词形成各个语义场,由于词义发展的速度有快慢之分,从而导致了各个语义场发展的不平衡。如“远”和“近”有相对称的反义词“远视—近视”,但是在引申为表示“目光远大—目光短浅”时,“远”的反义词不再是“近”,而是“短”。由于“远—近”词义演变的不平衡,导致二词形成的语义场的关系不平衡,最终导致“远—近”产生了不平衡现象[6]。

(二)外部原因

首先汉语言社会的人们在把某2种或2种以上的事物、现象等并举时,常在观念上把所列举的对象做好坏、大小、重要次要、习用罕见等区分,习惯上便把用来指称好、大、重要、习用一类事物、现象的词语置于并列结构的起首,而把用以称坏、小、次要、罕见一类事物和现象的词语放在次末[7]。再加上词义的概括性、模糊性以及语言使用的经济原则,我们便常常会用“远”来概括“近”的含义,表示笼统的距离、程度等[8]。例如“从你家到学校远不远?”这里的“远”便是包含了“远”和“近”的笼统意义上的远。如果回答“有一百米远。”那么这里的“远”便是具体的、狭义的距离。再如“这件事你想得有多远?”这里的“远”便不再是表距离的远近,而是表程度的深浅。将“远”和“近”所表的程度深浅都用“远”来概括,体现了“远—近”使用的不平衡性。

其次,“远—近”使用不平衡现象的产生还与心理因素有关。在心理活动、人际交流等方面,人们都会有“趋好”的心理。逢年过节时,我们会相互说祝福的话来表达自己的祝愿;开导别人时,我们也会把话语引向好的方面。“远—近”这一组反义词的语义中,“远”所蕴含的意义正是带有积极向上色彩的,如“远见”“远达”“远见卓识”“目光远大”等,在这种情况下,我们通常选择用“远”而不是“近”。

最后,“远—近”不平衡现象与语言运用的礼貌原则有关。中华民族讲究含蓄美,在夸赞别人时毫不吝啬,但是在指出别人缺点时,却将话语说得很委婉,以达到在公众场合表现得体的目的。因此,表达积极向上意义词语的使用频率会比表达消极意义词语的使用频率高,这也是导致“远—近”使用不平衡的原因。如运动会上,采访扔完铅球的运动员,我们一般会问:“你扔了多远呀?应该很远吧!”而不会问:“你扔了多近呀?应该很近吧!”若在这里使用“近”,则会让人在对话中感觉心里不适,哪怕扔的并不是很远,用“近”也不合适,这会使对话的语气具有嘲讽意味,突显出说话人的不礼貌。