粤桂经典钢琴作品中民族民间音乐元素运用的对比研究

2022-11-03陈宇翔

陈宇翔

(梧州学院 教师教育学院,广西 梧州 543002)

自19世纪钢琴传入中国以来,中国钢琴音乐发展历程至今已有百余年。粤(广东)是中国的沿海地区,也是早期钢琴传人中国的重要口岸,因此广东的钢琴音乐发展在中国各个地区当中遥遥领先。广东钢琴音乐创作发展的起始体现在根据广东音乐改编创作的钢琴作品上,最早可追溯到20世纪20~30年代,而在桂(广西)地区根据广西民族风格音乐改编的钢琴创作最早出现在20世纪40~50年代,粤桂两地钢琴音乐作品起步时间相差有20余年。虽同在中国南方地域毗邻、气候相似,也共饮珠江—西江流域之水,但粤桂两地人文气息有所差异,其钢琴作品在创作起源、地域文化体现和民族民间音乐元素运用上都有可对比的鲜明差异。

一、粤桂经典钢琴音乐艺术缘起之异

粤钢琴创作源起于20世纪20~30年代,由外地人称呼起来的“广东音乐”。“广东音乐”最先孕育于珠江三角洲一带,因这种集中原古乐、昆曲牌子、江南小曲等各类风格精华的音乐由广东人来创作和演奏,其演奏乐器也由广东人制造和改良而得名。广东是中国的沿海地区,是国内最早接受外来文化的地区,也是最早接纳钢琴和西方文化的前沿。据历史记载:公元1583年,中国历史上被记载的最早的一架古钢琴由肇庆天主教堂受赠于意大利传教士利玛窦,1600年12月,利玛窦首次踏入北京,并将这台古钢琴带到北京进宫。当时,粤港澳最早有一些西方来华的音乐家为顺应本地人教学和表演需求,他们从西方音乐视角改编广东音乐,因而产生了根据广东音乐改编创作钢琴音乐作品这一发展趋势。广东音乐钢琴作品中最早、最经典的主要是指根据广东音乐改编的钢琴作品,这些也是在中国改编曲中比较成熟、比较成功的作品,尤其以西方音乐创作手法模仿改编广东民乐的同名作品居多,如《双飞蝴蝶主题变奏曲》《平湖秋月》《旱天雷》《彩云追月》《雨打芭蕉》《步步高》《娱乐升平》等,从这些经典钢琴作品命名来看,较多与广东音乐作品同名。由此可见,粤音乐钢琴作品创作的源头是广东音乐,是基于广东音乐民乐作品改编创作、衍生发展而来的西方器乐创作。

在桂地区,广西钢琴作品则主要是由广西民族音乐改编创作的钢琴作品。早在1960年,广西艺术学院音乐系钢琴教研室印发出版了《钢琴曲67首》,其中收录有陈福美、全如珑等多位创作者根据壮族民歌改编的16首钢琴作品。而广西钢琴艺术最早是以1962年金响的《刘三姐组曲》真正拉开序幕,这是一部用钢琴艺术演绎歌舞剧《刘三姐》的主要场面和情景。一方面从创作起始时间上看,在水路交通比陆路交通发达的年代,这决定了钢琴艺术发展的起步在有沿海地域优势的广东,早于以山水地貌为主的广西。另一方面,从创作起始题材上看,这也成就了广西钢琴音乐创作更倾向于以呈现广西少数民族原生态本土文化为主,而鲜少如广东大篇幅借鉴本地成熟民乐作品改编创作的钢琴作品。广西民族风格的经典钢琴独奏作品有不少,如:壮族风格的《山歌与铜鼓乐》《山寨欢歌》;苗族风格的《遥远的山寨》;瑶族风格的《瑶山春好》;集壮、苗、瑶族风格于一体的《东兰铜鼓舞》;京族风格的《月色·海岛·琴声》;侗族风格的《走在山水间》;汉族风格的《八音戏鼓》等。因而,桂钢琴音乐创作是根据富有广西本土少数民族特色的原生态音乐发展而来的西方器乐创作。

粤桂经典钢琴音乐创作的起源,既有同也有异。从文化传承与发展的纵向角度来看,相似之处是它们都继承了民间传统音乐,融合了本土地域文化、民俗文化与风土人情,都有鲜明的地域性;不同之处是它们起源的源头和创作发展的载体不同,广东以吸收较多外来文化和音乐元素的广东音乐风格民间乐种为创作发展载体,广西则以原生态为主的广西民族风格音乐为创作发展载体,前者是外来文化与本土文化的融合,后者则更多是原生文化的传承。从西方器乐创作与中国文化结合的横向角度来看,较早较经典的粤桂钢琴创作在中西结合侧重点上有明显差异,粤钢琴作品运用更偏向于将广东音乐西化表现的创作手法,而桂钢琴作品创作更侧重于在西洋乐器钢琴上尽可能体现本土原汁原味的音乐风格;但粤桂钢琴作品在中西结合、西为中用的创作发展道路上,钢琴都作为传承与发展粤桂民族民间音乐文化的乐器,其良好性能的充分发挥无疑都要通过作品的创作元素、创作手法及音乐表现力这几大方面来体现。在粤桂钢琴音乐创作中,传统民族民间音乐元素的采纳与运用是体现作品音乐风格的关键。

二、粤桂经典钢琴作品中地域文化体现的差异

粤桂经典钢琴创作是中西文化的相融与结合,很大程度上也是将西方器乐创作表现手法西为中用地体现粤桂地域文化的过程,从而绽放其千姿百态、不同风格的音乐魅力。

广东以源远流长的岭南文化为主。据历史记载,从汉民族的形成与发展,再到维护国家统一、民族团结等多方面,岭南文化都作出了不可磨灭的贡献,它在中华民族文化的发展史上居于重要地位,起着重要作用。从地域上划分,岭南文化分为广东文化、桂系文化(广西文化)和海南文化三大块,其中,广东文化又分为广府文化、潮汕文化、客家文化、雷州文化、高凉文化。广府文化是指广东省广州府地区使用粤方言的汉族居民的文化,它在岭南文化中影响最大,在各个领域中常被作为广东文化的代称,其具体范围包括以珠江三角洲为中心及其周边的粤西、粤北部分地区。“广东音乐”正是在以广州为中心的珠江三角洲经济发展地带(即广东省中部)孕育起来的最具代表性、影响力最大的饱含广东风格的音乐品种。

珠江三角洲汇合了东、西、北三江,北依南陵,南至南海,江河交错,气候温和,渔农富饶,经济繁荣,其地理自然条件优越,被冠以“鱼米之乡”的美名。在丰富的岭南文化滋养中,广东音乐作为一个新兴民俗乐种,追溯其根源和文化背景,其成长、发展与词曲说唱等有密切的血缘关系。明清期间,众多剧种的班社先后来粤演出,有来自安徽、苏州、江西、湖南等地的昆腔、梆子、高腔、徵剧、汉剧、乱弹、祁阳戏等富有特色的各地方剧种[1],自此在粤盛传。随着南北词曲、民歌的发展,呈现了一番内地民俗文化的向南迁移、商业繁荣,外地歌妓随水、陆两路南来的经济文化繁荣发展景象。而根据广东音乐改编的经典钢琴作品,正是传承了集广东地方戏剧、曲艺、音乐等文化背景于一体,并经历较为漫长过程才形成的广东音乐,故这些经典钢琴作品中无时不有昆曲、中原古乐、江南小调、湖南丝弦乃至陕西秦腔等与粤地各种文化艺术因素溶汇和衔化的影子,同时这些多元化的外地音乐元素与广东特色的民族民间器乐元素相互辉映,呈现出鲜明浓厚的岭南民间文化特征。

而素有“歌海”“水果之乡”等多个美誉的广西,地处我国自然景观秀美的西南边陲,历史悠久,物产丰富,山川秀丽,风光旖旎。桂林山水、环江喀斯特、左江花山岩画、西江千户苗寨、瑶山古寨、侗族古镇等都是广西悠久特色文化的起源之地。广西汉族人居多,却是我国人口数量最多的少数民族——壮族的居住聚集地,在地域文化排位上以壮族文化为首,其次是瑶、苗、侗、仫佬、毛南、回、京、彝、水、仡佬族共11个少数民族的文化。广西本土民俗文化丰厚,少数民族的节日歌舞文化多姿多彩:壮族有源于氏族部落时代祭祀性的歌舞活动的“三月三歌圩”文化,有以歌为乐的“嘹歌”文化,还有以欢歌一堂的形式来祭祀蚂拐,祈求风调雨顺、五谷丰登、人畜兴旺的“蚂拐节”文化;瑶族有源自农历十月十六日,载歌载舞恭请瑶族各路祖先神参加各种文艺娱乐活动的“盘王节歌会“文化;侗族有男女歌队坐在鼓楼或围在火塘边进行对唱的“三江大歌”文化;京族有通宵达旦,歌舞不息,锣鼓喧天,在哈亭传唱民间传说、哲理佳话、爱情故事等的“唱哈节“文化;仫佬族有带着强烈的感恩和祝愿色彩的“依饭节”文化;毛南有盛行于明清之际,通过融合毛南族口头文学、山歌、戏剧、舞蹈、音乐、打击乐等艺术元素成为内容丰富来进行祭祀天地自然万物民俗活动的毛南“肥套”文化;等等。其中,民歌资源和文化最丰厚的要数壮族、瑶族、苗族和侗族。

富有广西少数族风格的钢琴创作题材可分几种不同种类,既有寄情于山水间,例如描绘壮乡的青绿山水画卷、宁明的花山壁画等赞美自然风光的音乐景象,如钢琴五重奏《花山壁画》(钟峻程曲)、钢琴叙事曲《壮乡渔曲》(海鹏曲)等;有生动描写不同民族的节日、习俗、活动,如刻画男女对唱、欢歌载舞、鼓乐齐鸣等情景交融的音乐画面,如钢琴独奏《多耶》(陈怡曲)、《东兰铜鼓舞》(陆华柏曲)、《山歌与铜鼓舞》(陆培曲)等 ;还有赞美传扬民间故事、历史题材的音乐创作,如《刘三姐组曲》(金响曲),等等,这些题材丰富的作品有着极强的歌舞民族文化特征。

对比广东钢琴作品呈现的岭南民间文化特征和广西钢琴作品呈现的歌舞民族文化特征,其相似之处在于两地作品都在当地的人文气息中孕育成长,都取材于老百姓的真实生活面貌和对当地特色景物风貌的描绘,这些风格多样的题材与粤桂地域文化的起源和发展息息相关,都具有较鲜明的、丰富的地域性。而两者的差异在于“粤”风格的钢琴创作是外来文化与本土文化的相融和衍变,是差异性较大的各地文化之间相互碰撞、容纳的结果,其地域文化包容性较强;与此同时,由于各地不同文化在“粤”民间的广泛流传,本土居民不仅对外来文化有较大程度的包容和接纳,且作曲家们也较大程度地通过钢琴音乐创作将本土原生文化与外来文化相揉相融,作品的多元化地域文化民间性强烈。而“桂”风格的经典钢琴创作,则是最大限度地承载了“桂”本土原生的民族文化,其中以采用原生态的民族音乐文化元素较为突出,更具当地少数民族特色的地域文化原生性;同时,它们充分展现了“桂”民族文化的千姿百态,作品中深深蕴含着多姿多彩、丰富鲜明的民族文化的地域性。

三、传统音乐元素在粤桂经典钢琴作品中的差异

中华民族文化博大精深,粤桂钢琴作品中无时不渗透着粤桂地区的民间曲调、民族歌舞音乐元素,在钢琴音乐作品中展现中华文化的魅力。

(一)广东传统音乐元素在经典钢琴作品中的运用

在不少经典钢琴作品中广东传统音乐元素的运用,主要有传统“广东音乐”在作品中较大程度保持原貌基础上通过钢琴音乐创作手法来体现和地方民间小调等民歌元素通过钢琴音乐创作手法作较大展开与变化的体现这两大类型。

1.传统“广东音乐”元素的运用

广东音乐也称粤乐,它与粤剧、岭南画派并称为“岭南三秀”。自19世纪中后期中国钢琴艺术发展以来,中西合璧的钢琴音乐创作手法被我国一些音乐家运用,他们在创作广东钢琴音乐时,将西方音乐作曲技法与中国本民族民间音乐文化相结合,将传统广东音乐作为创作素材,加以西方作曲技法创作了不少脍炙人口、具有浓郁广东地方民族特色的钢琴音乐作品。

早期广东音乐钢琴改编创作不得不提起夏里柯这位拉脱维亚犹太裔钢琴家。夏里柯是中国钢琴发展的领先人物,也是将广东音乐谱写到钢琴创作中的第一人。他在中国期间对中国音乐产生浓厚兴趣,将许多中国传统曲调移植到钢琴上,其中广东音乐钢琴改编曲的创作有不少经典代表作:《粤调——淑女与卖花郎》;接着创作有中国南方民歌5首:《禅院钟声》《汉宫秋月》《雨打芭蕉》《饿马摇铃》和《双声(星)恨》;以及之后的中国南方音乐旋律两首:《双飞蝴蝶》和《旱天雷》。自夏理柯带头改编第一批“广东音乐钢琴曲”后,逐渐有中国作曲家继续改编创作了一批广东音乐主题的钢琴小曲。

马思聪先生于1952—1953年间创作了源自同名广东音乐为主题旋律素材的钢琴独奏曲《粤曲三首》:《羽衣舞》《走马》《狮子滚球》,分别表现了身着五彩羽衣的舞者翩翩起舞、走马英雄的积极向上精神以及广东民间舞狮时锣鼓喧天和狮子戏球的热闹情景;出自广东籍作曲家黄容赞先生的钢琴独奏曲《狮舞第一号》(作于1955年)和《狮舞第二号》(作于1975年)则分别选用了广东音乐《娱乐升平》和粤剧风格音调为创作素材,描绘人们喜闻乐见的舞狮场景,作品创作构思新颖,音乐形象生动,表现欢欣鼓舞并带有舞蹈节奏的场面,具有浓郁的民族特色。

谱例1.狮舞第一号:

谱例2.娱乐升平:

同类的例子还有如星海音乐学院作曲家刘天石根据同名广东音乐器乐曲改编的钢琴独奏曲《娱乐升平》,以欢快热烈的气氛和跳跃的节奏,表现国泰民安、欣欣向荣的升平景象。

2.地方民间小曲小调元素的运用

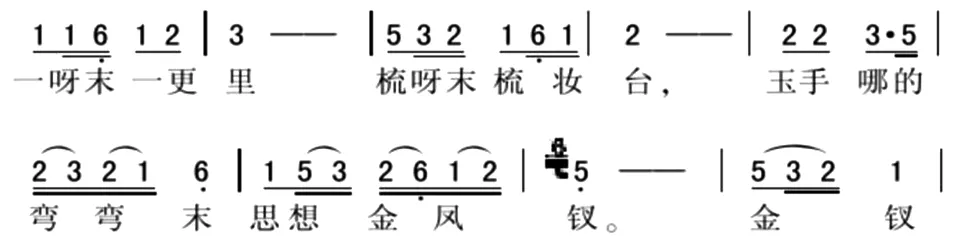

著名作曲家陈培勋先生采用广东音乐素材创作钢琴曲堪称粤调钢琴曲的精华,他也是继夏里柯之后粤调钢琴音乐创作较有影响力的作曲家,其代表作中采用了多首地方民间小调、小曲,富有地方民间音乐色彩:钢琴曲《卖杂货》(1952年),根据流传广东一带的两首民间小曲《卖杂货》和《梳妆台》改编。作品第一段采用原曲是一首货郎担唱的小调《卖杂货》为主题旋律从而展开变奏,其情绪活泼开朗、幽默诙谐。

谱例3.卖杂货:

谱例4.梳妆台:

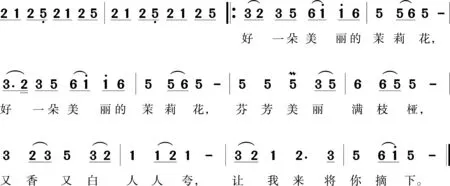

第二段则以情绪委婉、优雅的小调《梳妆台》为主题,其曲调与钢琴曲的标题及表现的内容场景协调一致。钢琴曲《旱天雷》(1953年),原曲有扬琴大师阎老烈根据粤剧过场音乐《三宝佛》中的《三汲浪》曲调改编,运用民间音乐创作中常用的放慢加花手法,对原曲给以新的节奏处理,并充分发挥扬琴密打竹法和善于演奏大跳音程的特长,使陈调出新。钢琴曲《双飞蝴蝶主题变奏》则是陈培勋先生根据粤剧场景创作的钢琴音乐,作品中《双飞蝴蝶》与《水仙花》(又称《仙花调》)两首极富有广东地方音乐特色的小调融为一体。《双飞蝴蝶》高胡曲,广东小调《水仙花》与江南小调《茉莉花》旋律极为相似。

谱例5.双飞蝴蝶:

谱例6.水仙花:

谱例7.茉莉花:

广东音乐名曲《平湖秋月》源于北方小调《闺舞》,又名《醉太平》,经广东音乐名家吕文成先生改编为民族乐曲后广泛流传在粤剧音乐中,之后中国钢琴家陈培勋先生于1975年又将其改编为钢琴独奏曲。

钢琴曲《思春》(1952年)则采用了广东艺术家何柳堂的琵琶曲《美女思春》和广东小调《寄生草》作为主题动机元素并不断展开的手法创作而成,运用西方的创作技法并与浓郁的广东民歌结合,作品表达了人们对生活的期盼,犹如春天的景色般绚烂多彩,充满生机的景象。

谱例8.思春:

谱例9.美女思春:

谱例10.寄生草:

此外,还有如中国当代作曲家蓝程宝先生所创作的钢琴独奏曲《落水天》采用了传遍广东大街小巷的客家民歌《落水天》的音乐素材等,运用广东地方民间小调为钢琴曲创作元素的例子。

(二)广西传统音乐元素在经典钢琴作品中的运用

广西少数民族音乐元素丰富而极具特色,被视为广西非物质文化遗产的重要组成部分。在经典钢琴作品中,广西传统音乐元素的运用主要体现在各有千秋的少数民族特色歌舞音乐素材上。

1.广西壮族歌舞元素的运用

在作曲家金响创作的钢琴组曲《刘三姐》(1962年)和作曲家蔡世贤创作的钢琴独奏《刘三姐主题幻想曲》(2017年)中,都运用了壮族民歌《山歌好比春江水》素材,旋律优美、情感深远,道尽了壮乡人民对山水的眷恋。

谱例11.刘三姐:

谱例12.山歌好比春江水:

在作曲家倪洪进《壮乡组曲》(1979年)中引用了4个不同的壮族民歌素材[2]:第一首《船从远方来》原样采用壮族民歌《船从远方来》的旋律创作而成;第二首《歌圩》的音乐素材取材于广西德保四音列羽调式的北路壮歌《日头落山岗过岗》;第三首《摇篮曲》取材于四音列商调式南路壮族民谣《宝宝睡的香》;最后一首《酒歌》民歌素材则来自四音列羽调式的南路壮歌《酒歌唱起迎太阳》。

中国著名作曲家陆华柏先生的《滥河之歌》(1977年),作品以广西德保壮族民歌《滥河之歌》为主题来展开创作表现。广西艺术学院作曲系钟峻程教授也把壮族民歌《酒歌唱起迎太阳》素材用在了他创作的《大山谣》(1996年)中;他的另一首钢琴作品《二音列民歌》(二重奏)则引用了一首2个音的壮族民歌作为素材。

钢琴曲《摩洛咤的咏叹》是在广西艺术学院作曲系陆建业教授笔下以壮族民族神话为题材、以凌云壮族民歌《水源洞》为音乐素材来创作的。另一首陆建业教授与邱庞阳洋两个人共同创作的钢琴曲《梦幻茶山》(2008年)也提取了《水源洞》和另一首名叫《采茶歌》的凌云壮族民歌曲调的音乐元素。

2.广西瑶、苗、侗族歌舞元素的运用

李延林先生的钢琴组曲《瑶山春好》从桂西北瑶族山歌曲调中取材,从瑶族民歌曲调、猴鼓舞曲、铜鼓鼓点中提炼素材。

丁丕业音乐会练习《苗山三首》中,前2首《洪水》《夜歌》分别选用了苗族叙事老人歌腔和苗族《夜歌》作为钢琴音乐创作的素材;第三首《狂欢》则用了苗族舞蹈韵律素材。《遥远的山寨》为广西艺术学院作曲家钟峻程教授根据采风时看到生活在山寨里的苗族人民节日迎宾欢庆时的场景所作,作品以苗族特色的民歌音调和舞蹈律动为音乐素材,表达了苗族人民热情好客和节日的喜庆气氛。

陈怡《多耶》(1984年),“多耶”是侗族的一种民族歌舞形式。汉译“踩歌堂”是侗族文化艺术中唯一的歌舞形式。“多耶”是侗家人在庆典或祭祀中围成圈圈由领唱者即兴编“领句”其余众人以舞步应和着。由于“多耶”有“一领众和”的特点,所以在钢琴曲《多耶》中开始就呈示出“一领众和”的旋律。

运用具有侗族“多耶”舞蹈音乐特性的素材,节奏上结合了中国民间打击乐器合奏“十番锣鼓”、“鱼合八” “金橄榄”的结构元素。作曲家陆培创作的《山歌与铜鼓乐》(1983年)的音乐主题,运用的瑶族铜鼓和三江侗族山歌相互交融的元素。

3.广西其他民族歌舞素材的运用

在中国著名作曲家、中国音乐学院樊祖荫教授根据原生态民歌创作的钢琴曲集《儿童钢琴小曲——中国各民族民歌56首》(2000年)中,有5首取材自广西原生态民歌的作品:《柚子甜》《长工歌》《春天到》《不怕大老虎》《植树歌》,分别运用了壮族童谣、瑶族原生态民歌、仫佬族民歌、毛南族儿歌、京族传统儿歌的同名广西民歌素材。

广西艺术学院音乐学院教师邱玉兰的国家艺术基金资助项目《走在山水间——广西民歌风格钢琴曲》是一部以广西12个民族的民歌为音乐素材所创作的钢琴曲集。这曲集中含括了丰富的广西民族特色音乐元素:第1首《山谷日出》引用了那坡壮族民歌《天上星星伴月亮》;第2首《醉龙舟》引用了汉族民歌《招旗》《饮酒》;第3首《蝶之舞》引用了富川瑶族蝴蝶歌《山茶花朵朵开》和马瑶族飞撒情歌《叫哥记心扉》;第4首《日思夜想》引用了融水苗族情歌《随你去牵攀》;第5首《五月蝉吗》引用了三江侗族民歌(多耶)《侗乡高唱幸福歌》;第6首《雨中罗城》引用的是罗城仫佬族十一字腔山歌《红花永远迎着春天开》;第7首《花帽摇篮曲》引用了环江毛南族民歌《不怕大老虎》和《买顶花帽给妹戴》;第8首《阿依莎的吟诵》引用了桂林古清真寺回族日常礼拜的曲调;第9首《月色·海岛·琴声》运用了京族民歌《京家怀念毛主席》京族节日“哈节”时唱的《灯歌舞》素材;第10首《山歌·火焰·烈酒》运用了彝族节日“金竹节”时唱的山歌《我不害羞》《我本不会唱》《你俩真正好》以及酒歌《感谢共产党》素材;第11首《水上船歌》则是水族民歌——大歌《有吃有住又有穿》和酒歌《酒味不好不怪米》素材的体现;第12首《山的速度与激情》运用的是隆林县仡佬族民歌《不得连姐心不安》和《三月火烧坡》的素材。

还有如,作曲家丁铃的钢琴作品《花竹帽》则采用了毛南民间歌调《买顶花帽给妹戴》。

谱例13.买顶花帽给妹戴:

(三)粤桂经典钢琴创作中传统音乐元素运用的差异

在粤桂两地的经典钢琴作品中,传统音乐元素运用的方式有很明显的差异:广东钢琴作品对本土音乐——广东音乐的运用较为成熟,这是对原有广东音乐作品在钢琴改编上的再度创作,较具再创性;而广西钢琴作品多运用较原始的山歌和民族歌舞音乐素材,较具原生性[3]。虽然广东钢琴作品也有不少采用地方民间小调小曲作为新创作的作品,但从广东钢琴艺术发展的历程来看,它是以有着深厚的广东音乐民乐创作发展根基为前提,之后不少钢琴作品创作上也继续沿用这样的特色手法,体现了浓郁的广东音乐韵味;而广西钢琴音乐创作,基本采用的都是民间原生态音乐素材,有较为纯朴的山水民族之风。

四、传统器乐元素在粤桂钢琴作品中的差异

传统器乐元素的运用在中国钢琴音乐是十分常见的创作手法,每个民族都有其独特的音乐文化和器乐文化,粤桂经典钢琴作品中器乐元素的运用也正体现了粤桂地区不同的文化气息和音乐特色。

(一)广东传统器乐元素在经典钢琴作品中的运用

“广东音乐”风格的钢琴作品中采用了多种民乐元素,音色丰富而细腻,其魅力常被形容为富有“韵味”。作品风格不同,运用的器乐元素不同,由内而外透露出的“韵味”也不同,这里首先得从演奏广东音乐的传统乐器说起。在早期的广东音乐合奏中,多用“五架头”:二弦、提琴(类似板胡)、三弦、月琴、横箫(笛子),它们又称“硬弓组合”;独奏时多用琵琶或扬琴。20年代以后的合奏,改为俗称“三件头”“软弓组合”的乐器组合,即以高胡(粤胡)为主奏乐器,辅以扬琴和秦琴。伴随着广东音乐的发展,高胡、扬琴、秦琴、古筝、洞箫逐渐成为了演奏广东音乐的主奏乐器[4]。这5种民间乐器音色各有千秋,声音特色分明,演奏方式不同,音乐表现力各异:

拉弦乐器高胡,即粤胡,其音色明亮华美,是由早期使用于陕西秦腔、河南豫剧的二胡革新进化而来的,其音域较高,低音区圆润、高音区明亮,有透明光滑之感,适于演奏抒情华丽的旋律。

击弦乐器扬琴,源自四川,其音域宽广,音量宏大,刚柔并济,其低音浑厚低沉,中音柔和纯净,高音清脆明亮,慢奏时音色如叮咚的山泉,快奏时音色又如潺潺流水,音色明亮,犹如大珠小珠落玉盘般清脆。

弹弦乐器秦琴,由秦朝而来的汉族乐器,音域在两个八度以上,形状似阮,音色清脆、圆滑、柔和且丰厚,是配合高胡或扬琴必不可少的伴奏乐器。

弹拨弦鸣乐器古筝,来自陕西音,有“东方钢琴”美名之称,其域宽广可达4个八度,音色透亮、清越、悠扬,语音共鸣大而柔和,可模仿高山流水,也可模仿波光粼粼,其可塑性极大。

吹管气鸣乐器陕西洞箫,常用于秦腔、江南丝竹,有两个八度的音域,音量较小,音色恬静柔美、悠远典雅,宜演奏抒情、幽静、细腻的乐曲。

在广东音乐民乐作品中,传统乐器的演奏组合形式多样,同一作品中既有主奏乐器也有辅奏乐器,不同乐器之间既有一呼一应的时候也有齐奏或者华彩独奏的时候,通过不同的演奏方式既可巧妙体现某种乐器独特的声音效果,也可充分体现各种乐器之间在音色上相互辉映、互相衬托。

钢琴独奏《彩云追月》(1975年),是著名中国钢琴家王建中根据海内外广为流传的由任光、聂耳创作的民乐合奏曲“广东音乐”《彩云追月》改编,这首广东音乐曾与1960年由彭修文根据中央广播民族管弦乐队的乐队编制重新配器,原曲中有笛子、二胡、弹拨乐器、低音乐器等丰富音色。钢琴作品中的前奏开门见山地以十五连琶音形态表现古筝的刮奏技法,弹奏时用左右手交替快速地将声音由低到高、由远而近、由轻到响,有序地弹奏出来。

广东钢琴改编曲《平湖秋月》(1975年),用琶音和短倚音的装饰音形式来模仿高胡,在演奏技巧上,模仿扬琴、秦琴的演奏和音色,带有江南丝竹的韵味,旋律优美动人,通过模仿古筝的刮奏技术和音色,表现波光粼粼的秋湖夜景。

钢琴曲《旱天雷》(1953年)则运用民间音乐创作中常用的放慢加花手法,对原曲扬琴音乐的表现手法给以新的节奏处理,充分发挥扬琴密打竹法和善于演奏大跳音程的特长,使陈调出新,需要钢琴演奏者模仿扬琴的演奏技法和音色特点,如联想扬琴琴竹敲击琴弦时干脆有力的声音。

钢琴独奏曲《羽衣舞》(1952年)的音乐曲调素材最早可追溯到中国唐朝的霓裳羽衣舞曲,表现身着五彩羽衣的舞者翩翩起舞、婀娜多姿的动人场景。它虽不全是广东音乐版本原曲的旋律,但却结合了广东音乐常用的节奏和旋律,在原曲基础上进行改编,同时采用了“坐音”与“傍音”的乐汇来模仿扬琴演奏技法,使全曲保留了浓厚的广东音乐曲风。

钢琴独奏《走马》(1952年)的原曲有吕文成根据唢呐曲牌《大开门》改编之说。在弹奏《走马时》,尽管钢琴难以模仿高胡揉弦,但从高声部主旋律的切分音型可想象得出,正是在高胡演奏时弓子一推一拉的活泼明快神韵所在,表现了热情洋溢的情绪,塑造出神情愉快、羽然自得的形象特征。

钢琴独曲《狮子滚球》(1953年)原曲以秦琴和扬琴为主奏乐器。秦琴的演奏十分讲究拨子弹奏的落点,落点不同则音色不同,因此在钢琴演奏时,同样要通过仔细聆听与分辨,从而找到不同的落点而发出的不同音色;此外,其主题旋律还模仿了广东音乐常见的扬琴坐竹法。整体来看,钢琴独奏版是在原曲基础上进行了加花处理,使乐曲色彩更添丰富,表现力更强。

在声音模仿上,钢琴是难以做到音色如民族民间乐器般各有千秋的声音,但演奏者可通过对这些民族民间乐器音色特点的想象,并使用能表现不同音色特性的音型和伴奏织体,以及对各种民乐器演奏技法的模仿。在钢琴音乐创作过程中,需要充分结合钢琴的良好性能,使音韵、气韵、神韵达到一定的相似度和平衡感,也能将作品中的民间文化色彩相似度较高地一一表现出来。

(二)广西传统器乐元素在经典钢琴作品中的运用

每个民族都有自己的特色文化,广西民族音乐是本土劳动人民在劳动生活中自发创新的特色音乐,很多少数民族的乐器都是祖传手工制作流传下来的。广西民族乐器有100余种,按演奏方式分类,有吹奏乐器、弦乐器、打击乐器等不同类型,其中以铜鼓、天琴、独弦琴、芦笙、八音最具代表性[5]:

铜鼓——壮族和瑶族特色的打击乐器,有2 700多年的悠久历史,广泛用于节日庆典、婚丧祭祀、古代军鼓鸣鼓集众、战场扬气仪式等各种社会活动。铜鼓的形体大,鼓声洪亮浑厚,富于节奏韵律的鼓点充分展示出民族的历史沉淀,它以鼓点节奏表现和鼓鸣声响传递的表现为主。

天琴——壮族特色的弹拨弦鸣乐器,有着天籁之音般的音色,其形制独特、音域宽广、音色圆润、节奏明快。天琴用于歌唱伴奏时,称“唱天”;而一人独唱、一人伴奏或一人自弹自唱时,称作“独天”;两人以上奏琴对唱时,则称“对天”。有着浓郁民族特色和神秘音乐功能的天琴,深受壮族人民喜爱,被誉为继铜鼓之后壮族的标志性乐器之一。

独弦琴——京族特色的弹拨弦鸣乐器,早在公元八世纪已流行与缅甸、越南和东南亚各国,是一种用泛音来演奏的竹制乐器。它仅有一根琴弦却能同时奏出基音和泛音2个音,这就是独弦琴独特的演奏手法之处,其音色柔美,高中低3个音区均有各自独特表现力,适合表现委婉悠长的旋律线条,有着独特的艺术魅力。

芦笙——侗族、苗族特色的多管型簧管吹奏乐器,是一种由木和竹两类材质制成的民间特色皇冠吹奏乐器,是侗族和苗族人民文化生活的标志性乐器。因芦笙管数目和对应音列数不同,芦笙大小与能奏出的和声也各不相同。芦笙乐曲以节奏稍慢、旋律悠长、声音徐缓持久为主。演奏者可站可坐、可行走演奏,也可边舞边奏,能展示演奏者肢体与音乐的充分融合。

八音——桂南汉族特色的打击吹奏乐器组合,包括传统的习用乐器:唢呐、沙鼓、锣、大铙(又称镲或钹)等重型、硬朗的乐器,及秦琴、二胡、竹笛、直萧等丝竹类乐器。

广西经典钢琴作品中铜鼓元素的运用占比最高,其次是天琴、独弦琴、芦笙、八音等广西各民族特色器乐元素。同一首作品中,以运用1~2个民族数量较少的传统器乐元素为常见。

将铜鼓元素运用到钢琴音乐创作中,是李延林、陆华柏、陆培、戴丽霞、丁铃等不少广西作曲家的选择[6]。如《弄场春夜传铜鼓》(1962年),用唱山歌与打击铜鼓遥相呼应的音乐素材形象地描写瑶族人民庆丰收的情景;在《东兰铜鼓舞》(1977年)中,则用边击打铜鼓边跳舞的节奏刻画了神勇彪悍的东兰铜鼓舞;在《山歌与铜鼓乐》(1983年)中,瑶族的铜鼓与三江侗族山歌形成对峙与合璧形式,热闹的击鼓场面与优美的山歌形成鲜明对比,描绘广西西南少数民族人民欢庆的场面;《山寨欢歌》(2008年),通过巧妙动感的铜鼓节奏音型来谱写在壮族村落里,壮族人民闲暇之时欢聚一堂赛铜鼓的生动画面。

天琴元素单独被运用在一个作品中的情况鲜少,但有与其他器乐元素一起运用的时候,如在陆培创作的《山歌与铜鼓乐》中都运用了瑶族铜鼓和壮族天琴元素,铜鼓贯穿全曲,天琴出现在中段,富有歌唱性的旋律声部与节奏随意的伴奏声部搭配融合,巧妙地效仿了天琴乐的演奏特点,以此表达欢快愉悦的情感。

独弦琴元素的运用,出现在广西艺术学院作曲系邱玉兰老师的《走在山水间》曲集的《月色·海岛·琴声里,全曲如标题分3个主题,独弦琴的神韵无时不惟妙惟肖地贯穿始终,展现了京族人民自由平静的生活状态以及在独弦琴伴随中偏偏起舞的情形。

芦笙元素的运用同样也出现在了邱玉兰老师的《走在山水间》曲集里的第5首《五月蝉鸣》,中段以模仿侗族原生态唱腔为基础音调,同时伴随芦笙边走边舞,体现了侗族人民祭祀神灵祈求丰收的载歌载舞热闹场面;广西艺术学院的作曲家钟峻程教授,在其《遥远的山寨》(2002年)中则运用了苗族芦笙元素传达了苗寨人民好客迎宾之意和描写他们吹笙歌舞的热闹喜庆场景。

同一首作品中,多种不同民族特色器乐元素融合运用的例子鲜少,以早期广西钢琴作品《多耶》(1984年)和较现代的《八音戏鼓》(2017年)为例。《多耶》是美籍华裔作曲家陈怡女士于1980年赴广西侗族、瑶族采风期间所作,“多耶”是侗族人民在庆典或祭祀时的一种民族歌舞形式,伴随着侗族特色乐器芦笙和唢呐、鼓、锣、铃等打击乐而进行吹拉弹打,以达到烘托侗族人民载歌载舞时热情欢乐氛围的效果;由广西艺术学院戴丽霞教授创作的《八音戏鼓》取材于广西汉族桂南八音《春来》,作曲家在钢琴音乐中融入了汉族八音和壮族铜鼓的传统器乐元素,并将八音中的吹奏旋律元素与铜鼓打击乐的节奏元素进行提炼融合,展现了生活在八桂大地上各族人民节庆时的热闹画面。

(三)粤桂钢琴作品中传统器乐元素运用之差异

粤桂经典钢琴作品囊括了中国精深古老的民族民间传统器乐文化,体现了吹拉弹打不同的声音特点、不同演奏形式的传统乐器魅力。综上所述,通过对传统器乐元素在粤桂经典钢琴作品中的运用进行对比分析,可得出两个方面的结论:第一,对比传统乐器的所属地和所属民族,广东经典钢琴作品民乐素材中的乐器源于中国各地的词曲说唱,多数为汉族乐器,其传统乐器流传和使用群体着重体现“民间性”;而广西经典钢琴作品中体现的则是广西本土少数民族器乐元素,素材中不同乐器代表不同的少数民族,其传统乐器流传和使用群体着重体现“民族性”。第二,对比传统器乐的种类和表现形式,广东同一首经典钢琴作品中传统器乐元素的运用,一般合奏乐器种类较多,乐器之间的合作互动较多,且以某种传统器乐为主其他为辅的作品也常见,因此传统器乐元素在广东作品中的运用体现了乐器种类的多元化和乐器之间互动性;而广西同一首经典钢琴作品中运用的器乐元素种类较少,多为运用单一器乐元素的作品,有少量以某种为主其他为辅的器乐元素搭配,最为鲜少的是多种器乐元素同时使用,因而传统器乐元素在广西作品中的运用更为鲜明的是乐器品种个性化及其演奏时的独立性。

虽粤桂地区气候相似,位置毗邻,也有“两广一家亲”之说,但从以上对粤桂两地经典钢琴作品中民族民间音乐元素运用的对比分析来看,无论是粤桂两地的钢琴音乐艺术和地域文化发展差异,还是作品中传统音乐素材的运用等方面的差异,都有着不少可对比研究的方向,差异的对比研究不是短时间内能趋于成熟和完善的,传统音乐还会不断传承发展,民族民间音乐特色的钢琴创作也还会源源不断,对比分析研究还需要更广泛的音乐爱好者的共同努力。