以地层关系证实山东龙山文化渊源的史前遗迹

——东海峪遗址

2022-11-03程红刘建忠王娟

程红 刘建忠 王娟

(日照市博物馆,山东 日照 276800)

日照地区考古工作自20世纪30年代开始,经过了近一个世纪的发展,取得了举世瞩目的成就,受到中外考古学界和史学界的高度关注。其中,1975年在东海峪遗址发现的三叠层,首次以地层关系证实了大汶口文化向龙山文化过渡的渊源关系,让对这两个文化之间关系认识还处于懵懂阶段的考古界拨云见日。

1 遗址基本情况

东海峪遗址发现于1960年,东临黄海1千米,有一条自然河道自遗址西北角绕过西南角流入黄海;西去奎山3.5千米;东北距两城镇遗址24千米;西南距尧王城遗址16千米。遗址东部因长期取土早已夷平,东北部保存最好,高出周围地面约2.5米,向西南倾斜与平地连成一体,当地人称之为“鏊子顶”。遗址公布面积约8万平方米,文化层厚1~2米,文化内涵十分丰富。

1973年春、秋,1975年秋,山东省博物馆和日照县文化馆组成东海峪发掘小组,对遗址进行了三次发掘(图1),发掘面积共约1000平方米。前两次发掘面积较小,第三次发掘探方31个,面积近800平方米,并有山东大学历史系考古专业七五级学员共同参与。此次发掘意义重大,首次发现了大汶口文化晚期向龙山文化早期过渡的地层关系——三叠层;首次发现的台基式建筑和夯筑技术成为中国台基式土木建筑的典范;出土的蛋壳黑陶镂孔高柄杯是龙山时代最具典型的器物代表,堪称我国古代制陶艺术的巅峰之作。1977年,遗址被省政府公布为省级文物保护单位。

图1 1975年考古发掘现场

20世纪80年代初,为更好地保护这处重要的史前文化遗址,国家文物局拨出专款将遗址中心地带4万平方米(约60亩)土地征用,对其进行重点保护。20世纪90年代末,中美联合考古队在对遗址调查后提出,遗址公布的8万平方米是指中心区域,实际面积应在20万平方米以上。2006年,遗址被评为第六批全国重点文物保护单位。之后,国家文物局、故宫博物院及山东省考古研究院、山东大学等领导专家都曾来遗址进行考察和调研。2021年10月,遗址入选由山东省文化和旅游厅(山东省文物局)主办、山东省考古学会承办的“山东百年百项重要考古发现”。同年年底,东海峪遗址围护工程建设完成,遗址得到进一步加强保护。

2 三叠层的发现

龙山文化虽然发现较早,但是对这一文化面貌和文化特征的认识却经历了漫长的过程。龙山文化的来源和龙山文化之前山东原始文化的面貌究竟是什么样的,一直是个谜。

1928年,吴金鼎先生在城子崖遗址发现龙山文化,这是由我国考古学家首次发现并命名的史前文化,是在中国文化“西来说”和史学疑古思潮有了重大影响背景下发现的。龙山文化以黑陶为主要特征,与当时被鼓吹成“西来说”的彩陶以及中原其他文化有明显区别,为中国文化“本土说”提供了重要依据。正如1934年李济先生在《城子崖——山东历城县龙山镇之黑陶文化遗址·序》中所言:“希望能由此渐渐地上溯中国文化的原始,下释商周历史的形成。”①1934年,“中央”研究院历史语言研究所来日照调查时发现了两城镇、尧王城等9处龙山文化遗址。1936年,“中央”研究院历史语言研究所对两城镇遗址进行了发掘,发现龙山文化时期墓葬50余座,出土了一批当时数量最多、种类最全的陶器、玉器和石器等,这是中华人民共和国成立前发掘成果最为丰富的一处龙山文化遗址。可惜,后因日本侵华战争爆发,部分文物毁于战火,山东地区整个考古工作也基本处于停滞状态。

城子崖和两城镇龙山文化遗址的发现,让以磨光黑陶为主要特征的新石器时代文化展现在世人面前。这使得当时的人们对居然在“落后”夷人居住的东部沿海一带发现有如此发达的文化而感到无比震惊与赞叹,从根本上动摇了当时华夏(中原)地区才是中华古文明唯一起源的认识。两城镇遗址的发掘也再一次否定了中国文化“西来说”和“外来说”。

中华人民共和国成立后,考古工作者开始不断探索山东龙山文化的源流和年代问题,并曾多次对日照两城镇等遗址进行调查、勘探和试掘,取得了一些成果。由于受当时认识水平的局限,全国各地凡具有黑陶特征的文化都被称为龙山文化。20世纪50年代中期以前,龙山文化与仰韶文化大致被认为是并列发展的两支新石器时代文化。但是,20世纪50年代中期庙底沟二期文化的发现和三里桥遗址的发掘,直接证明了河南龙山文化是由仰韶文化发展而来的,这说明中原古文化具有发展的连续性,同时也给了另外一条线索,那就是山东龙山文化可能另有来源。1959年,在山东泰安大汶口镇发现了一种崭新的文化类型——大汶口文化。经考古学家比对,认为大汶口文化要明显早于龙山文化,但还不清楚两者是不是有直接的传承关系。1975年,日照东海峪遗址三叠层的发现,终于将困扰在考古界的这一学术难题迎刃而解。

所谓三叠层,是指东海峪遗址发现的大汶口文化晚期、大汶口文化向龙山文化过渡期和龙山文化早期依次叠压的地层关系。东海峪遗址三叠层的发现,首次证明了大汶口文化与龙山文化的直接传承关系,且两者属同一文化谱系,从发掘出土的陶器形态演变以及墓葬和房屋关系上都可得到充分证明。“这就不仅第一次找到了这两种物质文化的过渡地层,使我们对这两种文化的断代,以及前者如何具体地过渡到后者等问题的认识更加清楚,而且也为山东龙山文化的初步分期提供了重要的地层根据。”②这一发现,使山东史前文化研究更加系统化,产生了纵向和横向两个方面的积极影响。纵的方面,它使大汶口文化和龙山文化衔接起来,形成了中国东部连绵不绝的文化链;横的方面,它为相邻地区同期考古学文化提供了可资比较的资料,具有重要价值。

3 台基式房屋和夯筑技术的出现

史前时期的建筑业主要反映在房屋建筑和城墙建筑方面。东海峪遗址发现了12座大汶口文化晚期至龙山文化早期房址,皆为方形台基式建筑,并且在建房过程中都使用了夯筑技术(图2)。这不仅是龙山文化地上房址的首次面世,也是史前时期夯筑台基式房屋的首次发现,这一建筑技术后来被作为龙山时代建筑技术的巨大进步而受到特别关注。

图2 F301房址平面图

台基式建筑也称“土台式建筑”,是一种在房基部位及其周围整平后,用黏土和砂等逐层垫起并夯实,形成台基后,再在台基上建造房屋的建筑形式。这种方式具有抬高地表以起防水、防潮等作用。台基式建筑有黏土夯筑式和土坯式两种筑墙方式。东海峪遗址发现的均为黏土夯筑式,方法是在台基上直接用黄黏土和砂等材料逐层夯筑墙体,有出入通道的那面墙则先挖凹槽,再垛墙。东海峪遗址的房屋主要由台基、土墙、室内地基、灶台、墙外护坡及出入口等构成。台基高约0.3米,用黄黏土、黑灰土分层夯筑;土墙由黄黏土夹自然石块垛成,墙基拐角处石块增多,显然是为加固墙基;墙外有护坡,一方面可保护墙基,另一方面可有利于散水。房屋呈方形,为两面坡顶,面积10平方米左右。房屋分布密集,基本由西南向东北规律排列,并且朝向一致,都是西南向,这里应是一处规模较大的原始村落。③可以说,东海峪遗址的台基式建筑引领了当时中国最为先进的建筑技术,在整个古代建筑史上都具有划时代的意义。

4 高度发达的制陶工艺

东海峪遗址发掘出土的陶器以黑陶最多,灰陶次之,也有少量白陶,器型有鼎、鬶、罐、壶、高柄杯、豆、缸、瓮、甗、器盖、陶铃等。其中,泥质黑陶陶质细腻,表面乌黑光亮,制作精美,且每种器物不满足于一种形式,富于变化,尤以蛋壳黑陶镂孔高柄杯堪称一绝。

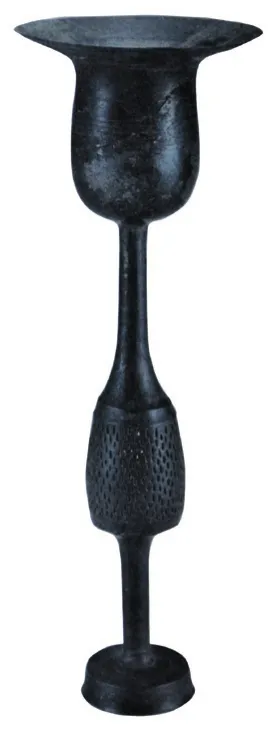

蛋壳陶主要发现于山东龙山文化遗存中,是龙山文化特有的一种陶系,因胎壁薄如蛋壳而得名,有“黑如漆,明如镜,薄如壳,硬如瓷”的美誉,代表了龙山时代制陶工艺的最高水平。东海峪遗址共出土了两件精致绝美的蛋壳黑陶镂孔高柄杯,一件现存于山东博物馆(图3),为1975年考古发掘时所得。该杯细泥黑陶质地,通体磨光,杯口最薄处仅有0.2~0.3毫米;上部是一个敞口杯,中间是中空的柄腹,内有一粒可活动的陶丸,下部是覆盆状底座;杯和柄分别为轮制后粘接而成。该杯曾参加过“中国文物精品展”“中国记忆——5000年文明瑰宝展”等国家大型展览,也曾在央视《如果国宝会说话》等栏目中展播。另一件现存于日照市博物馆,也分为三部分:上部为敞口杯,中部为椭圆蛋形中空柄,下部为圈足底座;也曾在全国魅力城市电视专题片以及央视《走遍中国》等栏目中展播。这两件蛋壳陶制作工艺精湛,造型优美,体态轻盈,挺拔秀丽,在中国制陶史上绝无仅有,即便是在科技高度发达的今天,制陶的能工巧匠也难以仿就。

图3 蛋壳黑陶镂孔高柄杯

除此之外,东海峪遗址还出土了大汶口文化时期的薄胎高柄杯,泥质黑陶,上部为杯状,中间细长柄中空,下为喇叭形圈足,柄上有四个镂孔(图4)。还有陶鬶,也是东夷文化鸟图腾崇拜的典型代表,夹砂白陶质,长流上仰,侈口圆唇,直筒形长颈,分裆,三袋足,绞丝状把手,器身饰有乳钉和凸弦纹(图5)。还有极为罕见的陶铃,泥质黑陶质,器面似杏核形,中凸边薄,正面靠边沿处有两道对称内弧形开口,背面镂四个小圆孔,一对称边有两处用手捏出的凹缺口。器内中空,装有7颗8~9毫米的泥质黑陶丸(图6)。

图4 薄胎高柄杯

图5 白陶鬶

图6 陶铃

以上出土陶器表明东海峪遗址陶器制作已普遍使用快轮技术,先民们已熟练掌握了陶土的选择、处理、成型、装窑、烧制等一系列复杂的工艺流程;当时陶器制作已经成为一个单独的手工业,制陶工艺水平达到了前所未有的高度,其后的历朝历代再也没有哪个时期可以与之相媲美。

5 文明的曙光

东海峪遗址所处的时代为大汶口文化晚期到龙山文化早期,此时中国社会已发展到父系氏族公社时期,社会生产力得到空前发展,社会内部贫富分化和阶级对立现象产生,昭示着文明社会已经到来。三次发掘共清理墓葬50余座,均为长方形土圹墓或石棺墓,都是仰身直肢葬,头向西北。随葬品主要是陶器,不同的墓葬中随葬品不一,有的无随葬品。石棺墓以自然长条石铺墓底、墓壁和封盖,大多数有一件蛋壳高柄杯,土圹墓则没有。蛋壳高柄杯已经超出饮酒器的范畴,并不代表墓主人生前是一位嗜酒的人,而是作为礼器,象征着死者生前拥有的财富和地位。这些墓葬清楚地表明,当时社会贫富分化差距已经非常明显。

农业是当时的一个决定性的生产部门。东海峪遗址出土了大量的生产工具,有石斧、石凿、石锛、石铲、石刀、石镰、石镞等,种类较全;还有盛放粮食的陶瓮、陶盆等;也有与酿酒有关的陶器,如陶鬶可用来曲酒,陶壶、陶杯用来盛酒、饮酒,酒的大量生产和饮用,说明粮食有了剩余,农业达到了一个新的高度。农业生产的发展,进一步促进了社会分工。在此基础上,手工业如陶器、玉石器的加工制作以及建筑行业等相关技术也得到了快速发展。

2006年,日照市博物馆工作人员在遗址东南部一处剖面发现了大量牡蛎壳、海螺壳以及其他种类的贝壳堆积。④当时许多学者认为,山东新石器时代贝丘遗址多分布于胶东半岛,鲁东南并不存在。东海峪贝丘遗迹的发现,说明海洋捕捞应是当时渔猎经济中的重要组成部分,这也填补了鲁东南这一时期贝丘遗迹考古的空白。

东海峪遗址东北距两城镇遗址约24千米,西南距尧王城遗址约16千米,面积虽然比这两处遗址小得多,但从考古发现来看,其先进性与文明程度并不逊色。作为全国重点文物保护单位,东海峪、两城镇、尧王城、丹土等遗址都曾得到科学调查、勘探和发掘,皆因时常有精美文物出土和重要发现而闻名。这些遗址发现的城址、玉器、陶器、水稻、铜器、文字等都说明此阶段手工业已经从农业生产中分离出来,陶器制作、玉石加工、城堡与房屋建筑等均发展到专业化的程度。中美联合考古队在2005年召开的“中国·日照龙山时代与早期国家国际学术研讨会”上指出:两城镇遗址是距今5000~4200年前一个史前国家的残骸,据估算,该古国人口达6.3万人,仅其都城占地就超过100万平方米。这一切都说明此时日照地区社会生产力已经高度发达,人口激增,社会组织结构与性质即将或正在发生质变,礼制初成,王权即将出现。以两城镇、东海峪等遗址为代表的龙山时代正好相当于夏代之前的历史时期。因此,早于夏代的龙山时代就成为探讨中国国家起源的关键所在。

注释

①傅斯年,李济,黄作宾,等.城子崖——山东历城县龙山镇之黑陶文化遗址[M].京都:朋友书店,1979.

②③日照东海峪发掘小组.一九七五年东海峪遗址的发掘[J].考古,1976(6):378-382,377,405-406.

④张雪晨.山东日照东海峪遗址发现贝丘遗迹[N].中国文物报,2007-03-23(002).