控股股东高质押率下的公司股票回购

——基于科陆电子的案例研究

2022-11-01杨慧辉李逸君沈红波

杨慧辉 李逸君 沈红波

1.上海对外经贸大学会计学院 2.复旦大学经济学院

一、引言

我国上市公司股份回购开始于20世纪90年代,早期实行“原则禁止,例外许可”的正面清单管理模式,回购对象多为非流通股股份。2005年证监会出台《上市公司回购社会公众股份管理办法》,开启了上市公司回购流通股的新阶段。2018年10月,新《公司法》颁布,其中修改了第一百四十二条有关股份回购的规定,证监会连同多个部门致力于推出股份回购新政为上市公司股份回购松绑。2019年1月,沪深两所正式出台《上市公司回购股份实施细则》,细则中明确除用于注销以及作为后期员工持股计划、股权激励计划、可转债转股的标的股份外,上市公司在维护公司价值以及股东权益需要的时候也能进行股份回购。前期关于逐步开放股份回购限制政策的影响,叠加受到国际贸易争端、经济下行压力影响而低迷的股价表现,导致2019年迎来一波前所未有的回购浪潮。根据Wind数据库显示,全年共有636家公司通过二级市场交易实施或完成回购,累计金额达1 184亿元,在维护市值和股权激励方面起到了积极作用。

然而在众多宣扬要进行股份回购的公司中,也不乏一些诚意不足的公司,打着股份回购的幌子其实是另有所图。希望借助股份回购的公告提振股价,之后再以各种理由堂而皇之地终止股份回购计划,最后根本没有进行股份回购或者股份回购金额远不及下限,或是一边回购一边减持,到头来却是醉翁之意不在酒的“忽悠式回购”。

现有关于股份回购的研究,主要针对公司回购的动机进行归纳,或分析回购效果,多关注股份回购的正面效应,对市场上存在的虚假回购研究不足。由于我国回购放开的时间不长,“忽悠式回购”的样本不足,且每个样本有其特殊性值得挖掘,因此本文对科陆电子进行“忽悠式回购”的案例进行研究,回溯其回购动机,分析回购效果。本文进一步完善了回购的相关理论,在实践方面有利于投资者更好地识别“忽悠式回购”,对市场上的信息做出正确反应,完善我国的资本市场,同时也对监管部门如何更好地保护投资者利益、维护资本市场秩序提出可行的建议。

二、文献综述与理论框架

(一)股份回购

关于股份回购的研究,多数关注上市公司进行股份回购的动因。国外对股份回购的研究由来已久,并且已经取得了丰富的研究成果。一般认为上市公司进行股份回购是出于以下动机:信号传递假说、自由现金流假说、财务杠杆假说、控制权假说。关于我国股票市场的回购动机,李曜和何帅研究发现,国内上市公司的公开市场股份回购就动因而言存在两种类别:一种是宣告动因即真实动因,而且进行了真实的股份购回行动,这类公司表里如一、言行一致;另一种公司的回购宣告动因不全面,存在隐藏动因,甚至宣告动因本身并不真实,当初的公告实际上是在释放虚假回购信号,这类公司表里不一、言不由衷,回购公告中并没有真正的信息含量。有研究发现,在股票回购公告前后发生股权增减变动的公司具有机会主义倾向,此类公司财务指标与市场反应较弱,其回购的提出是为了实现控制人和公司管理层个体财富水平的提升,而不是公告中的目的。

关于股份回购的实施效果,国内外研究集中于市场反应,多数使用描述性统计分析法和事件研究法等进行实证分析。一般认为,市场短期内会对回购这一信号做出正面反应。徐文奎实证分析发现,在短期内上市公司股份回购对股价变动具有显著的正效应,而这一正效应受到多种因素的影响;梁丽珍发现,股份回购的市场反应受主营业务增长率、资本支出、公司规模、市净率、预计回购比例及回购目的等因素的影响;刘东霖等发现,回购规模、回购时机、财务杠杆、公司治理结构等因素会影响股份回购的市场反应;李曜和何帅发现,证券市场对所有回购信号均给以正面反应,但对真假回购的反应力度不同,市场还是能够在一定程度上识别出经营业绩不好的公司;庄俊明等实证检验了股权质押对股票回购市场反应的影响,发现股权质押显著减弱了股票回购的市场反应。

(二)股权质押下的企业隐形杠杆和虚假信号

股权质押指上市公司股东以自己所持有的部分或全部公司股票作为质押标的获取融资的行为。股权质押使得上市公司大股东募集到资金,然而股权质押形成的隐形杠杆为公司带来收益的同时,也放大了风险。杨青等研究发现,由于股权价值的剧烈波动,股权质押显著增加了企业的杠杆风险,而机构投资者行为、市场的投资者情绪会显著放大这种杠杆风险,以“股权质押—股价波动—机构抛售—企业风险”路径放大企业风险。一旦股价下跌至预警线或平仓线,若控股股东无法追加质押品或提前赎回,质权人可能抛售公司股票,从而引起市场恐慌,当大多数机构投资者纷纷选择抛售时,就会形成羊群行为,股价进一步下跌,形成恶性循环,最终股价崩盘,控股股东财富遭受损失,甚至是控制权丧失。谢妍研究发现,股权质押率越高,股价崩盘风险越大。

面对股权质押的爆仓风险和杠杆效应,无论是控股股东还是上市公司管理层都会出于自身利益对股价进行维护。谢德仁等研究发现,主要利益相关方会采取行动去排除股权质押的“地雷”险情,且更可能通过盈余管理操纵公司信息披露,降低信息披露质量来传递虚假信号,以权宜之计降低股权质押期间内的股价崩盘风险。前述文献表明,回购的公布能传递出积极的信号并获得正面的市场反应,而且按照现有制度规则即使管理层不按照股份回购计划实施也不会受到惩罚,于是通过发布股份回购计划来误导投资者也是公司防范股权质押爆仓风险的途径之一。王衍智等研究发现,管理层会利用公开市场回购计划的发布作为虚假信号来操纵市场预期。

(三)理论框架

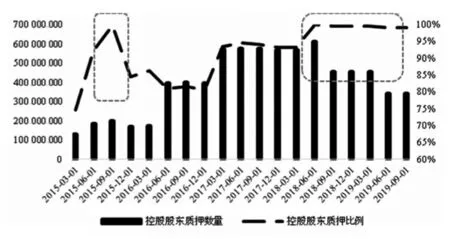

基于上述研究,本文对科陆电子的回购采用如图1的分析框架,围绕回购事件,向前分析“忽悠式回购”提出的动机以及向后分析“忽悠式回购”提出后的效果。

图1 理论框架

回购行为反映回购动机,通过分析回购提出的背景和时机,可归纳回购行为提出的真实动机。根据前文的分析,高质押率公司倾向于向外界释放虚假的正面信号,例如回购,从而对股价远离预警线或平仓线起到积极作用。回购在市场股价持续过低时可减少股票供应量,调整供需关系,使股价获得提升。根据信号传递假说和财务杠杆假说,回购会传递股价被低估的信号,改善资本结构,从而获得良好的市场反应。值得注意的是,由于公司并不会因为没有完成回购计划而受到惩罚,上市公司存在进行“忽悠式回购”的道德风险,即单单宣告股份回购而不实际完成回购计划,使回购计划成为刺激股价的低成本工具。面对高质押率及其平仓风险,一般来说,此类公司没有良好的业绩支撑,现金类流动性资产不足,流动性缺乏使其不具备回购股份的条件。因此,本文假设公司是否具有高质押率成为判断是否真回购的衡量指标之一,高质押率公司更容易进行“忽悠式回购”。

回购行为决定回购效果。从市场角度来看,随着我国资本市场日趋成熟,投资者对股份回购的“真假”已经具备一定的甄别能力,“真回购”与“忽悠式回购”的市场反应也不相同。“真回购”往往出于起到稳定市场的作用,并进一步通过股权激励形成良性循环;而“忽悠式回购”没有良好的财务状况作支撑,虚假信号不能成为股价持续上涨的驱动力,股价的长期走势依靠的是公司的真实价值和发展前景,这也反映了我国股票市场的有效性。而在“忽悠式回购”中被诱骗入局的投资者则会遭受巨大损失,如何保护投资者尤其是中小投资者的利益值得进一步探讨。

三、案例背景及介绍

(一)公司概况

科陆电子,即深圳市科陆电子科技股份有限公司,是1996年8月由饶陆华、曾驱虎、严砺生共同设立的有限公司,2000年整体变更为股份有限公司,2007年公司正式在深圳证券交易所上市,是一家国内领先的综合能源服务商,产品主要包含智能配电一、二次设备,智能用电仪器仪表设备,新能源接入设备,储能系统设备,新能源汽车充电设备,芯片设计,智能安防和智能交通监控设备,围绕新能源产品制造的工业自动化以及围绕能源服务的数据采集和软件系统。

(二)回购提出的背景

1.业务扩张造成财务危机

2014年科陆电子正式进入光伏产业。公司采用银行贷款、融资租赁,以及资本市场直接融资多种渠道筹集资金,大规模投资新建光伏电站,并通过收购、参股运营等方式进行疯狂扩张。从光伏产业特性来看,初始投入多、项目回收周期长、风险性高,稳定运营之后才能盈利收回资金,而弃光限电、入网难问题的存在限制了光伏电站的营收。光伏产业爆发式增长的背后,主要是政府补贴在大力支撑,当政府补贴退坡之后,光伏企业不可避免地陷入危机。在扩张过程中,科陆电子资产负债率节节攀升,财务费用大幅增加,且大量人力物力需要被投入到新技术的研发、新产品服务的推广以及并购之后公司整合上,而营业收入增加却十分有限,为公司带来了巨大的流动性压力。除光伏产业外,动力电池是科陆电子在新能源汽车产业布局的另一个方向。2017年科陆收购上海卡耐新能源有限公司,但收购之后上海卡耐效益不佳,2017年与2018年前三季度皆亏损。

从宏观角度来看,2018年中国经济总体较为平稳,但也出现了一定的下行压力。根据陈彦斌和王兆瑞的研究,宏观经济景气程度下降主要表现为投资和消费增速下滑幅度较大,出口增速出现回落迹象,民营企业利润显著下滑,企业用工需求减弱,企业家、居民和银行家等微观主体信心指数较为低迷。宏观经济的增长受到掣肘,需求减弱、投资衰退、金融机构更加谨慎,企业融资相当困难,使得科陆电子的经营困境难以轻易化解。此时的科陆电子业绩不佳,缺乏流动性,同时又面临前期盲目扩张带来的债务负担,亟需资金融通来维持公司运营和继续新业务的推进。

2.股权质押融资助力业务扩张

2015年4月和2017年3月公司分别面向控股股东饶陆华以及公司多位管理层、机构投资者两次定向增发股票。2015年公司定向增发7 640万股,当年并收购与新设公司中多数为主营光伏发电和新能源相关业务的公司。2017年3月公司完成总额达18亿元的定增,募集资金拟用于光伏发电、智慧能源等四个项目的投资。两次定增加起来,控股股东饶陆华需出资12亿元,这么大的一笔支出单凭其个人之力难以实现,可以推测其主要依赖的融资方式就是股权质押融资。通过这种方式,一方面公司可以非公开发行股票募集资金,用于业务扩张;另一方面股本的增加也为进一步股权质押融资带来了便利。由此看来,两次定增可谓“一石二鸟”,全面助力公司在新能源行业的扩张战略。

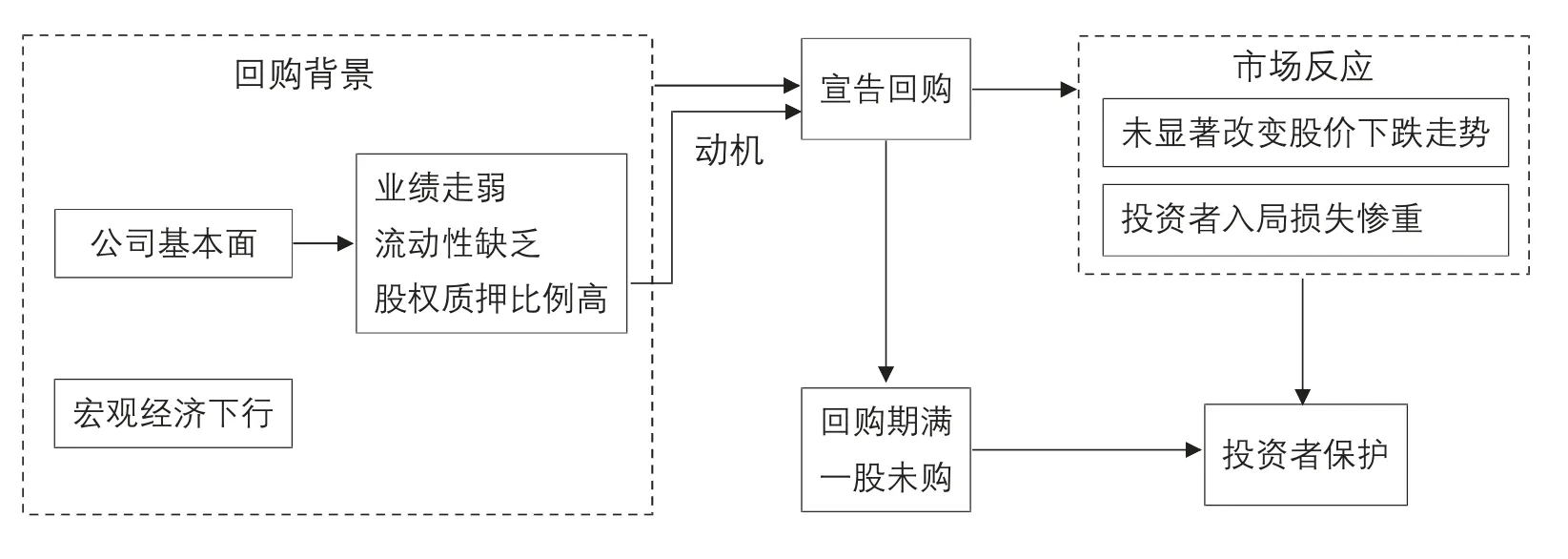

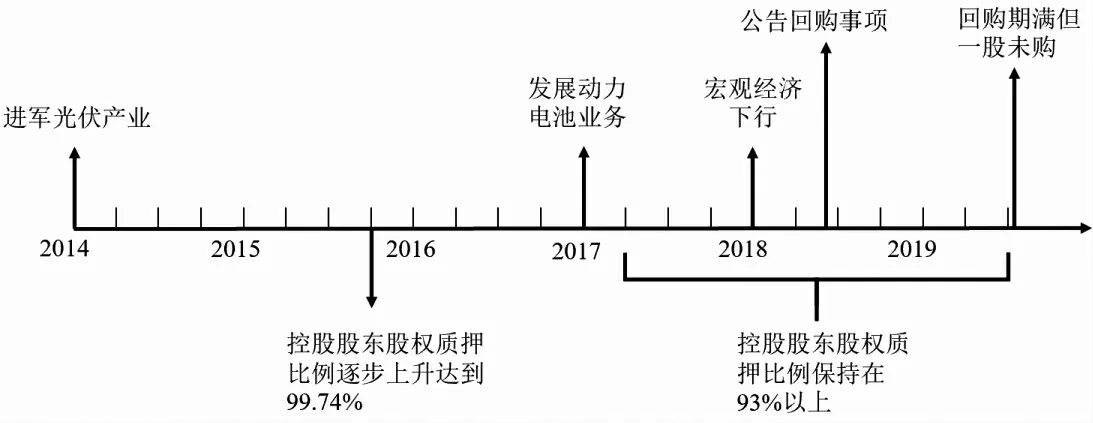

纵览科陆电子控股股东饶陆华近年股权质押情况(如图2所示),其质押比率几乎从未低于80%,甚至多次逼近100%。可以发现,控股股东质押比例的峰值都出现在业务扩张之后。尽管在科陆电子披露的关于控股股东股份质押的公告中,几乎没有提到股权质押融资具体的资金去向,不过从上述分析可以判断,科陆电子高比例股权质押融资与公司新业务脱不了干系。

图2 2015—2019年控股股东股权质押情况

3.高质押率屡次面临爆仓风险

股权质押为企业获得融资的同时,其爆仓风险也为企业埋下了一颗炸弹。如图2所示,2015年第二季度末控股股东股权质押比例逐步上升达到99.74%,从2018年第二季度末到2019年第三季度末,控股股东股权质押比例始终保持在93%以上。当股价下行时,控股股东由于质押比例极高而无法追加质押品,一旦触及预警线,极有可能会通过杠杆效应造成股票崩盘。为提振股价,自2015年起,科陆电子董事长饶陆华先生三次发出倡议书,鼓励公司员工增持公司股票,并承诺兜底,即产生的亏损由饶陆华个人予以补偿,若有收益归买入员工所有。前两次兜底式增持既稳赚不赔,又传达出公司股东董事长对企业发展的信心,吸引了更多投资者,股价都获得回升。但到第三次兜底式增持,提振股价的效果就远远不如之前两次了,中小投资者开始怀疑,兜底式增持并非董事长真的对未来股价表现胸有成竹,而是虚晃一枪,想要蹭兜底式增持热度。

在宏观经济下行、公司处于财务困境、质押比例高企、股价下行濒临爆仓且兜底式增持效果不如人意的背景下,虚假回购出台。

(三)回购的提出和实施

1.回购方案提出

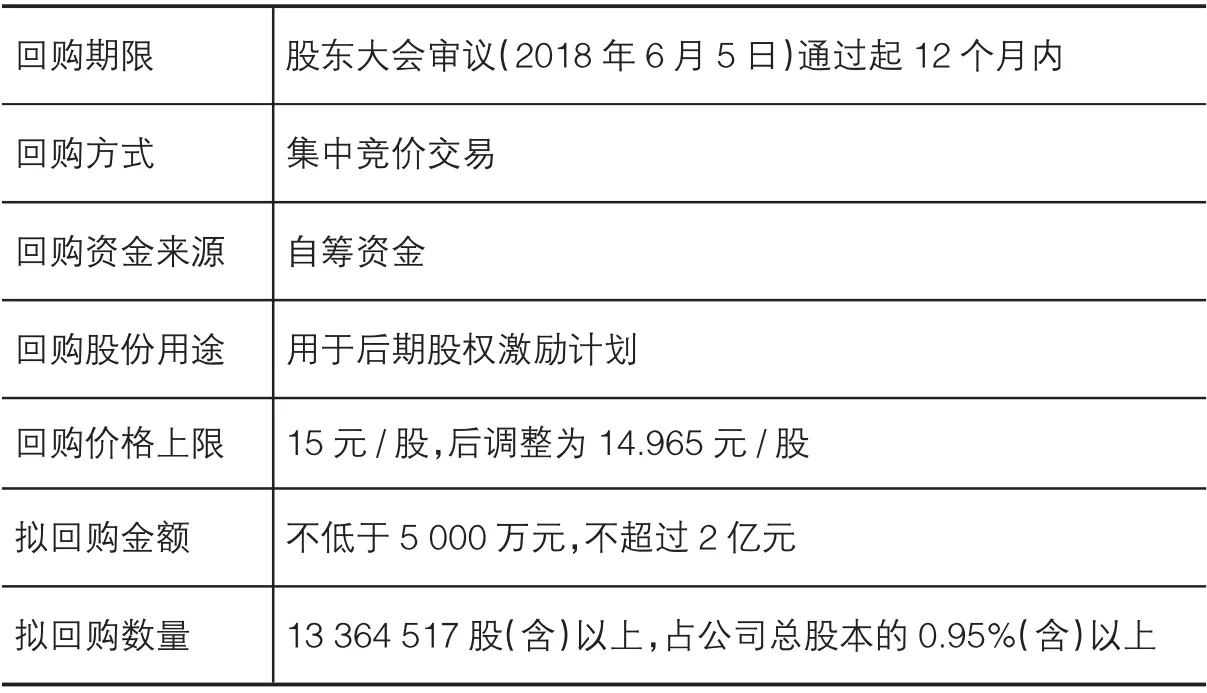

2018年5月19日起,科陆电子逐步公告股份回购事项,如表1所示。由于2017年公司发放现金股利,对原设定回购价格上限进行除权除息得到调整后上限为14.965元/股。调整公式如下,其中P为调整前回购价格上限,V为每股派息额,n为股票拆分、公积金转增股本、派送股票股利的比率。

表1 2018年公告股份回购方案

事实上,从2019年1月沪深两所发布的《上市公司回购股份实施细则》来看,科陆电子的这次股份回购方案是不合规的。细则第十五条规定“上市公司应在回购股份方案中明确拟回购股份数量或者资金总额的上下限,且上限不得超出下限的1倍”,而科陆公布的上限实为下限的4倍。细则还对回购价格区间做出规定,如回购区间上限高于董事会通过股份回购预案前30个交易日股票交易均价的150%需要对其合理性做出充分说明,而科陆电子以5月17日前30个交易日的股票成交总额和成交总量计算均价为8.36元/股,其1.5倍应为12.54元/股,这样看来科陆公布的回购价格上限超过了前30日均价的150%。因科陆电子的回购方案是2018年年中公布的,早于细则推出时间而免于收监管函,这份回购方案现在看来确实存在诸多疑点。低回购金额下限、高回购价格上限,这次科陆的回购极有可能别有用心,假借回购之名提振股价。

2.零回购告终

2019年6月5日,历时12个月的科陆电子股份回购落下帷幕,公司发布股份回购实施结果公告,截至2019年6月4日股份回购期满公司回购股份数量为0股。公司历史回购方案都能如期完成,此次零回购是首次出现。就此次零回购这一结果,科陆电子称“主要是因为在发布回购股份方案后,受金融环境等因素的影响,公司流动性一直处于趋紧的状态,公司优先满足生产经营所需资金,未能进行股份回购”。

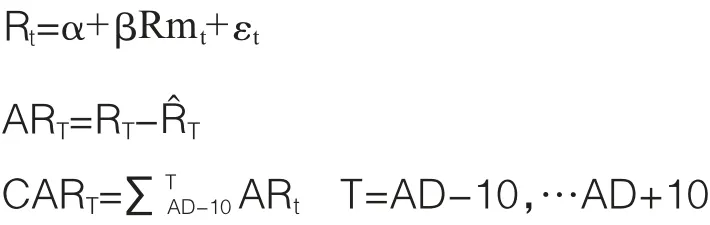

综上所述,科陆电子进行“忽悠式回购”的背景和方案实施如图3所示。

图3 案例相关事件时间轴

四、科陆电子的回购陷阱及其效果

(一)宣告回购后的市场反应

基于理论分析,市场对回购通常会做出正面的反馈,那么对于虚晃一枪的假回购,是否也能起到提振股价的作用呢?下面采用事件研究法对科陆电子的股份回购进行分析。

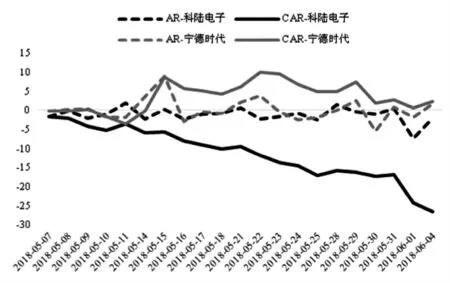

2018年2月5日—5月3日期间因公司筹划重大资产重组股市停牌3个月,2018年6月7日—8月6日因控股股东股权转让、公司重大资产出售以及筹划发行股份购买资产等事项停牌2个月,而正好在5月4日复牌—6月7日再次停牌一个月时间内,公司首次发布股份回购的公告(5月19日发布股份回购预案),2018年第二季度的股价走势如图4所示。因5月19日为非交易日,以之后第一个交易日5月21日作为事件发生日(AD-0),选取之前和之后10个交易日(-10,+10)共21个交易日作为事件窗,采用市场法计算科陆电子在(-10,+10)天内股票预期收益率,并与股票实际收益率比较,两者之差作为股票超额收益率,利用日超额收益率可计算累计超额收益率。所谓市场法,即选取AD-10之前一段时间作为估计窗,利用估计窗个股收益率与市场指数收益率构建回归模型,根据得出的参数和事件窗(-10,+10)市场指数收益率得到个股预期收益率。这里以2月2日(含)停牌之前120个交易日作为估计窗,以沪深300指数作为基准指数。

图4 2018年第二季度日收盘价

其中:R表示个股收益率,Rm表示市场指数收益率。

事件研究法的结果如图5所示,为了更好地观察科陆电子的股价变动,对科陆电子的同行业企业宁德时代采用相同的方法获取其日超额收益率和累计超额收益率。可以看出,2018年5月19日科陆电子首次公布股份回购信息之后,5月21日(AD-0)股价隔空跳涨,从5月18日收盘价7.84元/股跳涨2%至开盘价7.99元/股,当日以7.90元/股收盘,相比上一交易日上涨0.77%,涨幅微弱,但是后来仍然延续了之前的下跌走势,至6月7日再次停牌,公司股价下跌至6.49元/股。从日超额收益和累计超额收益来看,科陆电子公布股份回购预案似乎并未达到理想效果。窗口期内(-10,+10)科陆电子股票日超额收益大多数时间为负,仅有5天为正且数额微小,累计超额收益基本上是一路下行。2017年12月开始就一路下跌的科陆并未通过股份回购力挽狂澜,从股价走势来看,科陆电子的股份回购预案对股价起到的正面作用微乎其微,并未对下跌的走势产生大的影响。

图5 股份回购预案首次公告前后日超额收益率和累计超额收益率

股价下跌的背后反映的是公司的经营状况。前期的盲目扩张埋下日后持续经营的隐患,科陆电子在光伏业务、新能源汽车业务上的投资败笔逐渐显现,在融资紧张的环境下为了补充流动性资金用于核心业务,公司开始卖资产卖股权,动用募投项目的资金维持主业。由于长时间的股市停牌,业绩变差以及流动性危机的信息未完全被市场消化,2018年5月4日复牌之后,公司接连发布了多条利空消息,5月10日发布终止募投项目将募集资金永久补充流动资金的公告,5月18日发布关于转让全资孙公司卓资县陆阳新能源有限公司的公告,5月22日发布关于2018年累计新增借款超过上年末净资产20%的公告,轮番坏消息的影响下,科陆电子股价不断下跌。妄想利用股份回购忽悠投资者提升股价的科陆最终是竹篮打水一场空,不过中招的投资者是被坑惨了。

(二)回购陷阱

深入分析回购提出之际科陆电子的业绩和现金流情况,可以发现公司根本没有进行回购的资金条件,此次回购并非是一个积极的信号,而是科陆电子刻意设计的陷阱。

1.业绩走弱

从2007年科陆电子成功上市至今,科陆电子的发展战略迎合宏观政策以及行业状况发生了多次重大转变,刚开始科陆电子主营业务为智能电网仪器仪表设备,这个细分行业无疑受制于电网系统投资运营状况而存在天花板,渐渐壮大的科陆电子开始寻求新能源业务的转型。然而战略上高瞻远瞩的科陆电子恰恰栽在了盲目扩张上面。光伏发电是条前途无限的好赛道,不过当下还是面临诸多问题。光伏发电波动性大、随机性强、可调节程度差,为电力系统发电质量和稳定性考虑,光电并网发电还是存在较大障碍。光伏531新政发布之后光伏行业进入阵痛期,2018—2019年光伏补贴持续退坡以倒逼光电企业降低光伏发电成本,实现行业优胜劣汰。在光伏发电上投入血本的科陆似乎将成为被淘汰的一批企业。因为光电业务投资表现不佳,科陆电子从2018年开始逐渐剥离该业务。另外,近几年电力行业正处于结构性调整的阶段,经历过前期电源投资、电网输变电系统投资,电力总投资正走下坡路,重点投资领域转为配电自动化设备,相对有限的发展空间、需求集中到国家电网和南方电网两家公司、招投标的行业模式都限制了该行业公司的盈利。

采用杜邦分析拆分科陆电子的净资产收益率,并与同行业的龙头公司进行比较,如表2所示。2015—2017年科陆电子销售净利率稳定在9上下,这一数值仅仅相当于宁德时代的1/2,且低于市值前十公司的平均水平;总资产周转率稳定在0.3左右,十家公司平均总资产周转率处于0.6之上;意料之中的是科陆电子的权益乘数远远高于行业均值,2016年的时候甚至达到4.53,十家公司平均为2.4;科陆电子净资产收益率峰值仅为12.28%,十家公司平均为15.85%。

表2 同业公司杜邦分析

通过烧钱进行业务扩张并没有取得理想的效果。一方面受到规模效应影响,其议价能力低,导致销售利润率低于市值较大的公司;另一方面到处建厂收购公司、产能提高并没有转化成实际的营收,产能利用率低,公司的资产周转率相比行业平均差之甚远。如此扩张,资产账面价值膨胀的背后,净利润增加相当有限且公司杠杆高企,埋下隐患。2018年,公司业绩急剧恶化。没有良好的业绩作为支撑,股价下行实则反映其真实价值,此时回购计划的宣告并不能看作是股价被低估的信号。

2.流动性堪忧

2018年年中发布股份回购方案的科陆电子,在2019年年中回购期届满时又以流动性紧张优先满足企业正常生产经营资金缺口为由解释了一股未购的原因。这其中的蹊跷在于回购提出之前,公司就已经面临流动性紧张的问题。

从近几年偿债能力指标来看(表3),流动比率自2017年年中开始大幅下降,2018年越过1的警戒线;去除周转需要较长时间且价值不稳定的存货,速动比率自2017年年末开始一直在1之下;凭库存现金仅能支付流动负债的1/5。考虑到电网订单一般采用“181”或“361”的方式付款,施工过程中需要公司垫付大笔资金,应收账款回收期限也较长。全额支付流动负债还需要企业加强应收账款管理,加快存货周转,通过融资偿还债务,这就为企业带来了资金周转的风险。

表3 偿债能力分析

为了维持核心业务的经营资金投入,2018年科陆电子多次甩卖之前举债收购的光伏电站资产,并终止2017年定增资金投入的110MW光伏发电项目,将剩余资金约3.3亿元永久补充流动资金,多次追加申请银行授信额度,截至年末2018年公司累计向银行申请不超过85.2亿元授信额度,子公司向银行申请不超过21.7亿元银行授信额度。同时公司通过多种方式盘活账面资产筹集资金,2018年3月,公司将对科陆能源的7.11亿元应收账款债权作价5.6亿元转让给长城资产深圳公司;2018年12月,以4亿元应收债权融资得到2.51亿元并约定1年之后以不超过10%溢价金额回购。如此高的融资成本下科陆仍然急于达成交易,可见其资金紧张程度。即使2018年8月饶陆华转让股权给深圳市国资委下属企业,国资介入纾困,也没有对缓解流动性压力起到显著的效果,可想而知科陆电子的流动性问题积重难返。冰冻三尺非一日之寒,持续被流动性问题困扰的科陆电子哪里有资金进行回购呢?

(三)回购动机——缓解股权质押风险

前文已经提到近几年科陆电子为进行业务扩张,进行多渠道融资,股权质押率始终居高不下,多次面临平仓风险,号召员工进行兜底式增持等方式下暂时躲过一劫。在缺乏资金、注定零回购结局的情况下,公司2018年年中公告将面向社会公众进行股份回购,而这一时间点刚好是公司面临股权质押爆仓危机焦头烂额的时候,目的已昭然若揭。

回看回购计划宣告之时的股权质押情况和股价,在质押率接近100%的情况下,饶陆华已经没有补仓能力,一旦触及预警线只能提前解押或者被平仓。当时科陆电子正在停牌阶段,且股价处于连续下跌阶段。复牌后一旦发生平仓,引起市场恐慌,股价将会一泻而下出现断崖式下跌,对公司产生极其恶劣的影响。公司突然发布进行股份回购的消息,极有可能已经预料到公司将会面临险况,目的就是忽悠投资者二级市场买入公司股票,提振股价维护市值以暂缓股权质押风险。从市场反应来看,此次回购的提出并没有起到相应效果,股价继续下跌,号召员工增持和宣告回购的手段失效。2018年6月30日,饶陆华质押比率已达99.94%,再无补仓能力,股权质押爆仓风险一触即发,饶陆华只能转让股权,筹资进行股权解押暂解燃眉之急,这正是6月末科陆股票停牌的原因。

通过以上分析,可以看出在宣布股份回购方案之际公司已经深陷流动性危机,没有实力进行回购,另外当时科陆电子的股价一路下行逼近大笔股权质押的预警线且饶陆华质押率已经很高没有办法再进行补仓时,公司有动机通过一次虚假回购来解除质押风险。因此,2018年6月—2019年6月期间科陆电子的股份回购其实就是别有用心给众多投资者挖下的陷阱。

五、结论与建议

(一)案例结论

在逐步开放股份回购限制的政策背景下,本文以科陆电子为案例进行研究,科陆电子宣告回购,结果在回购期满时一股未购。结合公司基本面情况分析,可以看出公司经营状况堪忧且面临财务危机,流动性一直处于紧张状态,更值得关注的是,公司控股股东股权质押率高企,数次面临爆仓风险,因此可以推测科陆电子此次“忽悠式回购”的动机主要是为了缓解股权质押风险。从此次“忽悠式回购”的市场反应来看,仅仅可以算是激起了一点水花,并未对下跌的走势产生大的影响。

(二)进一步讨论:忽悠式回购与投资者保护

此类骗局本质上就是发布虚假信息误导投资者,然而当前监管机构对这类行为的处罚力度还远远不够,所以会有一个又一个公司甘愿顶着风险前仆后继走上这条投机取巧之路,而广大中小投资者则是不知不觉中就中了圈套,付出了沉重代价。关于如何做好“忽悠式回购”问题下的投资者保护,本文提出了几点识别方法和一些政策建议。

1.增强投资者对“忽悠式回购”的识别能力

首先,要分析公司的经营状况和流动性,判断其是否有条件实现回购。在科陆电子的案例中,通过对公司经营状况全面系统的分析,发现公司存在流动性危机,甚至连偿付债务和正常的经营交付订单都成问题,公司已通过折价变卖资产转让股权、终止募投项目将募集资金永久补流、多次申请追加银行授信额度、低价转让应收账款到期高溢价回购等方式募集资金,对资产负债表的分析也证明公司速动比率、现金比率偏低,库存现金紧张,根本没有闲置资金进行回购。

其次,要结合回购提出的时机,倒推公司宣告回购的真实动机。案例中,科陆电子发布回购公告之际,公司股价持续下跌,且饶陆华质押率接近100%,面临股权质押爆仓风险,为了维护市值、提升股价、防止质押股票被平仓,公司有很大动机进行忽悠式回购。除了缓解高质押率风险以外,还需关注公司是否出于大股东套现、推动债转股等侵害中小投资者的目的。

最后,在回购条款上,“真回购”和“忽悠式回购”也有差别。《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》要求公司在回购预案中披露回购目的、回购方式、回购价格、回购数量及占总股本的比例、回购资金总额及资金来源、回购期限等要素。目的在于稳定股价、市值管理的“真回购”公司一般会设定较高的回购价格区间、较大的回购数量和金额,而试图进行“忽悠”的回购方案往往存在如回购价格过低、规定回购金额上限却不规定下限等问题。投资者可以分析公司的回购方案要素,及时甄别“忽悠式回购”。

2.政策建议

(1)首先,应该加强股权质押融资监管力度,从动机上遏制“忽悠式回购”。监管部门应防止控股股东过度质押股权,对公司股权质押融资的去向做出信息披露要求,并对不真实的信息披露做出惩罚,对那些融资只为救济关联方、用于股东个人消费或盲目扩张公司业务等的公司,要让中小投资者获取信息,及时做出反馈,避免其为公司的股权质押风险买单。其次,对股权质押风险治理,加快纾困机制建立落地,对以高额质押融资发展公司业务且发展规划切实可行的,经营状况良好、大股东信用良好、历史回购计划基本完成的,国有纾困基金应适当注入,出手相救,稳定金融市场,保护投资者利益。但前提应该是有甄别地进行救助,不可过度救助,纵容大股东的违规行为。

(2)《上市公司股份回购细则》为上市公司回购股份解绑之后,针对股份回购的事中、事后监管措施更要跟上,防止这样的“忽悠式回购”再次出现。强化股份回购事中、事后全流程监管,规定回购金额底限,审查价格设置的合理性,强调信息披露的真实性,从严惩处“忽悠式回购”,提高上市公司的违法成本,以对想要进行“忽悠式回购”的公司起到警示作用。“忽悠式回购”不仅扰乱了证券市场秩序,而且对投资者造成了实质性损失,可以充分利用新证券法备受关注的焦点——证券民事诉讼制度,充分发挥广大投资者的监督作用,通过证券民事诉讼制度切实保护中小投资者的权益。●