宋词曲调献疑一则*(上)

——兼论近古词曲音乐的断代与溯源

2022-10-29李宏锋

李宏锋

内容提要:文章以杨荫浏先生《中国古代音乐史稿》中所举苏轼《念奴娇·赤壁怀古》为例,在学习前辈学者相关研究成果基础上,从唱词的音韵特点、词曲组合关系、宫调结构、音阶应用等方面剖析该曲的音乐形态特征,重新审视作品的时代属性。在此基础上,进一步就近古词曲音乐的断代维度和历史溯源等问题进行研究,指出立足特定时代宫调理论体系和曲牌原型的“曲调考证”与“历史语言音乐学”分析在深化近古词曲音乐形态研究与音乐风格史建构中的重要意义。

引言

词曲音乐是我国古代尤其唐宋以来的重要音乐品类之一,不仅历代文人多有继承、创作、发展,至清代甚至出现《九宫大成南北词宫谱》(以下简称《九宫大成》)、《碎金词谱》等诸多集大成的词曲乐谱集,为后世探讨词曲音乐的历史面貌提供了宝贵资料。作为文人“曲子”兴盛发展的代表,宋代词乐作品一直是学界和表演艺术家关注的焦点。在前辈学者努力探索下,一批失传的宋词乐调被翻译考证出来,如杨荫浏先生据晋北笙管乐和西安鼓乐的曲谱和乐种信息解读南宋姜白石歌曲谱、黄翔鹏先生首倡“曲调考证”方法考订宋词音乐形态等,都是中国古代音乐研究中里程碑式的成果,对于深化古代音乐史和乐律理论研究具有重要参考价值。

关于宋词音乐的保存情况与研究基础,杨荫浏先生在《中国古代音乐史稿》中指出:“宋代的曲子的音调,通过《唱赚》《诸宫调》《南北曲》《昆曲》、器乐以及别的乐种存留到今天的,不在少数。它们直到今天,还有着参考的价值。另外,在佛教和道教的宗教歌曲中间,也存有一些曲子的音调。……这些东西,仍有待于我们的清理和改进。”为全面说明宋代词人的曲子创作,杨先生除列举南宋姜夔的自度曲《杏花天影》和《扬州慢》外,特举出《九宫大成》保存的北宋苏轼《念奴娇·赤壁怀古》一曲。可能是认为“宋代曲子音调通过南北曲等存留至今不在少数”的缘故,杨先生在给出《念奴娇·赤壁怀古》译谱的同时,只说明了旋律属“传统曲调”,对该作品的时代属性未做更多辨析。随后黄翔鹏先生撰文,进一步讨论该曲的调高和音阶,在杨荫浏先生译谱基础上改订调高与音阶结构,将《念奴娇·赤壁怀古》改译为以C为宫的正声音阶宫调式,并认为“苏轼这首[念奴娇]曲谱,真正是他那个创作年代中的道调宫[念奴娇]”。

傅雪漪对《九宫大成》保留的苏轼《念奴娇·赤壁怀古》,曾给出不同见解。他认为,该曲从头至尾俱为散板,曲调“平直无意致”——“徒口吟诵尚资咀嚼,取付笙歌则甚觉乏味”,不同意将这首[念奴娇]作为宋词音乐例证。傅先生还进一步指出:“《九宫大成》中的大部分词调是利用‘词’的文字,补配了一些‘曲’调。为的是给一般曲本所无的某些曲牌,提供一些参考的音乐曲谱,但这音乐是南北曲的音乐(更确切说,是用昆山腔唱的南北曲),而不是词的音乐,……《九宫大成》中的唐宋人词,绝大多数是借词的文字用昆曲风格谱成的曲牌,而不是词调音乐。”《九宫大成》中的绝大多数宋词乐调,只是在“以歌曲(昆曲)之法歌词”,并非宋词音乐原貌。傅雪漪的论断代表着学界对包括《念奴娇·赤壁怀古》在内的《九宫大成》等清代词乐曲谱性质的另一种认知。

中国古代音乐形态研究,是涉及音高、节奏、宫调乃至审美风尚等诸多方面的综合论证;不同时代的唱词音韵特点、词曲组合关系,尤其乐律、宫调理论体系的传承与变迁等,是影响古今同类音乐作品能否直接关联的重要因素。一首宋词曲牌旋律的考订,同样需要关照上述诸方面问题,以此作为古乐形态研究的基本前提。有鉴于此,本文特以杨荫浏先生译谱的苏轼《念奴娇·赤壁怀古》为例,在学习前辈学者相关论述基础上,尝试从唱词音韵特点、词曲组合关系、宫调结构、音阶应用等方面,剖析该曲的音乐形态特征,重新审视作品的时代属性,并就词曲音乐的断代维度与历史溯源等问题略陈己见,错谬之处敬请指正。

一、《念奴娇·赤壁怀古》的唱词音韵

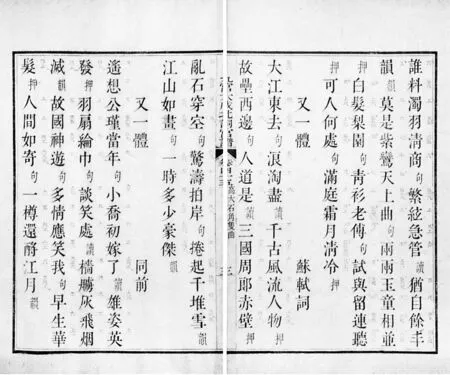

苏轼《念奴娇·赤壁怀古》这首词的曲谱,较早见于《九宫大成》卷四十五,入“高大石角”。全曲分上下两阕,分属[念奴娇]曲牌的“又一体”,如图1所示。

图1 《九宫大成》卷四十五《念奴娇·赤壁怀古》曲谱⑦

关于宋代的语音系统,有人认为它的代表为北宋陈彭年等编纂的《广韵》,其“二百零六韵”韵目可作为分析宋词音韵的基本依据。当代一些古风表演中,不乏以《广韵》音系为标准吟唱宋词者。事实上,《广韵》只是宋人“根据隋代的《切韵》、唐代的《唐韵》等韵书增订而成,其语音系统跟《切韵》完全一致,故二百零六韵实在只能看作隋代语音系统的韵母的代表。隋代陆法言的《切韵》共一百九十三韵,但是到了唐朝初年,诗文作者就已经‘苦其苛细’,于是有许敬宗等奏请合用的事。这说明唐代的语音系统已经不同于《切韵》,宋代的语音系统当然更不能以二百零六韵为代表了”。

既然宋代音系不符合《广韵》系统,甚至与“平水韵”体系也有很大距离,那么研究宋代广为流行的词乐音韵,又应以何种音系作为依凭呢? 音韵学界对宋词音韵研究已有一定关注,在宋代词韵分部等方面也取得若干成果,但在宋词语音的声、韵、调特点尤其宋词语音构拟方面,尚无确切可依的成果。王力20世纪80年代出版的《汉语语音史》对历代音系和语音发展规律有系统研究。笔者认为,其所论“宋代音系(960—1279)”特征,可为宋词音韵研究提供参考。王力指出:“朱熹的《诗集传》和《楚辞集注》都有反切。他用反切来说明叶音,那是错误的。但是,他所用的反切并不依照《切韵》,可见他用的是宋代的读音。这样,朱熹反切就是很宝贵的语音史资料。”

通过对宋人反切资料的系统分析,王力给出宋代音系的以下几方面特征。第一,宋代共有二十一个声母,声母系统比晚唐五代大为简化,具体表现为:全浊声母消失;舌叶音消失;娘母并入泥母;影母并入喻母。第二,宋代共有三十二个韵部,分阴声韵、阳声韵、入声韵三大类,相比晚唐五代时期的四十韵部,出现若干分合和转移的新情况。第三,宋代的声调和“晚唐—五代”时期一样,仍旧为平、上、去、入四声。宋代平声未分阴阳,入声韵尾仍有[-p][-t][-k]三类区别,除[ik]转变为[it]外,其他都没有混乱。这三类入声韵合并为喉塞音[-]一类,在宋代北方话中已经开始,成为元代之后入声消失的前导。

根据王力对宋代音系的研究,参照《广韵》为代表的中古音系特征,我们可得到苏轼《念奴娇·赤壁怀古》各字的调类归属,如下:

以上各字调类以“c”与“”标识,左下为平声,左上为上声,右上为去声,右下为入声。其中,“淘”字《广韵》未收,调类据《集韵》补。另据王力《汉语语音史》研究,全浊上声字至晚唐五代时期,已由上声转为去声,所谓“浊上变去”,此与“隋—中唐”时代不同。本词中,“尽”“道”“是”三字,《广韵》归上声,但因“尽”为从母、“道”为定母、“是”为禅母,三字均为全浊声母,故据“浊上变去”原则改标去声。把握住《念奴娇·水调歌头》的整体音韵,我们就可以根据宋代及其前后音系结构和本词的“平仄运用”与“入声韵尾”等特点,进一步从词曲组合关系角度分析旋律构成的某些时代特征了。

二、《念奴娇·赤壁怀古》腔格及韵脚调类分析

杨荫浏先生的《语言音乐学初探》是较早系统论述传统音乐中语言与音乐关系的著作。在该书开篇,杨先生明确提出“音乐与语言的关系,是一个相当重要的问题”,强调汉语语言中的音韵和句读,对我国传统音乐的旋律、节奏、咬字等有着重要影响。基于这一论断,我们可据上节对《念奴娇·赤壁怀古》各字的调类分析,对比该曲在《九宫大成》中的工尺存谱,将杨先生《中国古代音乐史稿》给出的译谱摘录、分析如下(见谱例1):

念奴娇·赤壁怀古

谱例1中,“穿空”两字《九宫大成》谱字为“尺尺”;“多情应笑我”句的“多”字,《九宫大成》谱为“六凡”。杨荫浏先生原译谱有误,今径改为“e—e”和“a—g”。此外,笔者在先前文论中,曾借用传统剧曲理论中的“腔格”概念,将包含仄声字的、语意相对独立的词组称为“仄声词组”,其对应的乐汇骨干音组合称为“仄声词组腔格”。据此,谱例1除另标注各字调类外,笔者还根据唱词的基本表意单元标以框线,以虚线和实线将唱词划分为“平声词组”和“仄声词组”两大类型,以便分析。

汉语为有声调语言,其音高特点一般用调类和调值描述。中古时期汉语调类分平、上、去、入四声,各调类实际读音的高低升降形式表现为调值。古代音韵文献中,对于汉字调类记载十分明确,但对特定时代某调类的调值,则语焉不详。尤其唐宋时期汉语音韵的准确调值,学界尚无定论。另外,汉语音韵在其发展过程中,特定时期、特定音系中某一调类的实际音调,一般会保持某种相对稳定的音高运动形态。从唱词的单字调类看,《念奴娇·赤壁怀古》各句韵脚均为入声,是一首押入声韵的词。全词两阕,每阕四句,八句韵脚分别为:“物”“壁”“雪”“杰”“发(發)”“灭”“发(髮)”“月”。据王力《汉语语音史》所列宋代韵部可知,这些韵脚字分押“物没韵”“质职韵”和“月薛韵”,均以入声韵尾[-t]收尾,说明这些韵脚字在当时语音系统中拥有相同的调值。我们可将此作为考察本词入声字词曲组合关系的基本出发点。

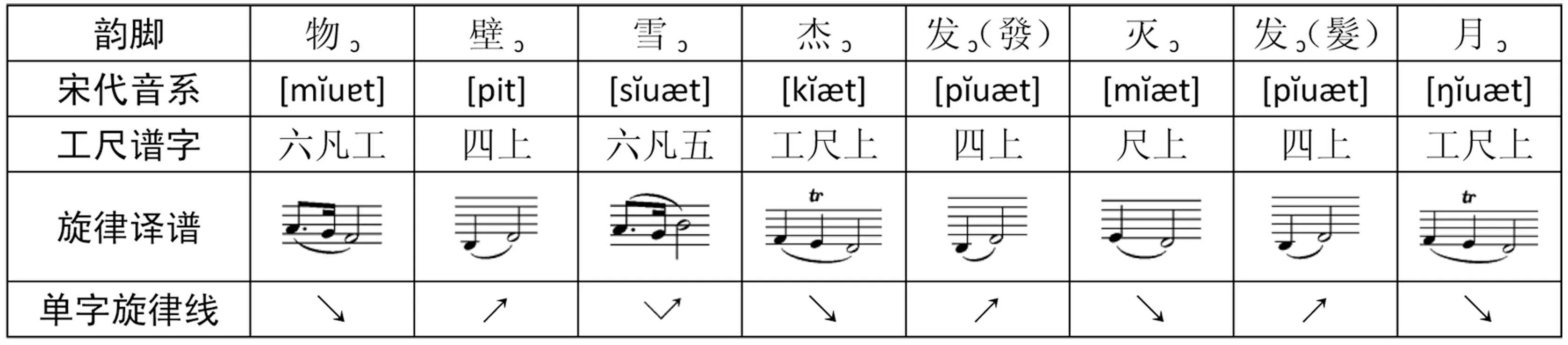

表1 《念奴娇·赤壁怀古》韵脚的宋代音系拟音与旋律对应关系表

从表1所列情况可以看出,八个韵脚字对应的旋律起伏并不一致,其中“物”“杰”“灭”“月”四字为下行,“壁”“发(發)”“发(髮)”三字为上行,“雪”为先下行后上行。这种入声字与旋律相配的无规律情况,不仅发生在韵脚处,各句唱词中的入声字旋律,也呈现出不相一致甚至完全相反的运动形态。例如,唱词中的入声字“国”和“赤”,旋律分别为“sol-fa”和“do-si”下行;但“石”“拍”“一”三个入声字旋律却为“sol-la”“do-mi”和“do-re”上行,二者完全相反。

这里,我们或可用反证法,试做如下推论:由于宋代音系中相同调类的各字调值相同,该曲处在韵脚及词中的入声字的调值也是相同的。假定《九宫大成》所载《念奴娇·赤壁怀古》曲谱为宋代音乐,根据杨荫浏先生《语言音乐学初探》揭示的传统音乐词曲组合中字调与旋律配合一致的观点,与包括韵脚字在内的入声字相配的旋律线起伏应该是一致的。然而,以上分析呈现出的实际情况却是:这些入声字的旋律线或上行或下行或曲折进行,实难归入同一音高起伏形态。由此可知,该曲旋律反映出的入声字调值,并不具备宋代音系中入声的声调特点。换言之,与唱词韵脚及入声字相配的旋律,并非与宋代音韵相符的宋词音乐原貌,很可能是后世流传中因唱词音韵变化而导致的唱腔旋律变异的结果。

三、《念奴娇·赤壁怀古》韵脚的音系转化

从宋代以来我国音乐历史演变看,元曲艺术是继续宋代词乐后的又一艺术高峰。至明代,以元杂剧为代表的北曲和以昆腔为代表的南曲进一步发展,剧曲音乐进入新的时期,至清乾隆汇编出《九宫大成南北词宫谱》这样集南北曲之大成的巨作。从宋代词乐到元代曲乐的流变中,唱词音韵体系发生了重要变化。元人周德清根据关汉卿、郑光祖、马致远、白朴等名家的戏曲用韵编成《中原音韵》一书(成于元泰定元年,1324年),分为十九个韵部,每韵部下又依平声阴、平声阳、上声、去声归字,是元曲用韵的直接反映。“这十九部不仅与《广韵》音系面貌全非,而且与宋词用韵十九部也有很大的差别。……《中原音韵》的声调变化也很突出:平声分阴阳,入声派入了阳平、上声和去声三声,其规律是全浊变阳平,次浊变去声,清声母则读上声,尚无派入阴平的”。

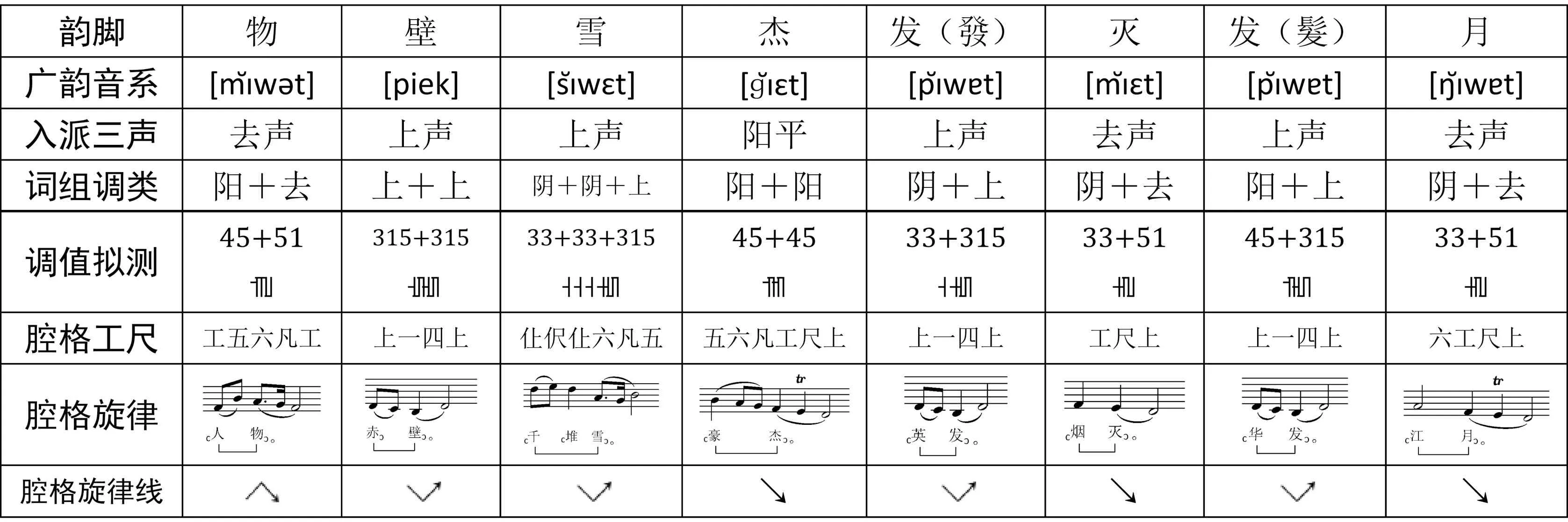

表2 《念奴娇·赤壁怀古》韵脚入派三声及与词组腔格对应关系表

笔者在对《单刀会》双调[新水令]曲牌做字调腔格研究时,曾提出元杂剧曲韵唱腔中的“仄声词组腔格”现象,认为:“与仄声字相邻的平声字调(含阴平、阳平及入声归并的平声),所配乐音大多服从于词组中仄声字的最终运动趋向,依附相邻仄声共同构成更大规模的去声、上声乐汇。也就是说,相较去声、上声字调而言,平声字调旋律具有较大的非独立性,单独成为旋律结构单元的情况较少,各句词组中的平声字调通常表现出被仄声字调‘同化’的现象,进而形成前文所论以‘仄声词组腔格’(尤其‘去声词组腔格’)为主导的旋律样态。通观杨荫浏先生‘南北曲字调配音表’总结的平声字调形态,其开始‘三音腔’或主要在一、二度范围内运动,或随前、后仄声字调音势起伏,同样可证平声字调腔格的非独立性特征。”

据此“仄声词组腔格理论”考察《念奴娇·赤壁怀古》的韵脚腔格形态,其明确显现出宋元之际汉语音韵“入派三声”后唱词所属音系的变迁。也就是说,韵脚旋律形态与相应腔格中入声字所派入的调类是总体吻合的。例如,在《中原音韵》音系中,“人物”二字的调值可拟测为阳平(45)接去声(51),音调先升后降,其所对应的旋律进行亦如是。“赤壁”二字的调值为两个连续上声(315),可合并为一个先降后升的上声,对应的旋律线亦如是。“千堆雪”三字词组,包含“千堆”两个阴平字(33)和一个上声字“雪”(315),根据仄声词曲腔格中仄声字对平声字的同化特征,整个旋律表现出先降后升的运动趋向,与该词组中占主导地位的上声字“雪”的调值(315)完全一致,“英发”“华发”两个仄声(上声)词组腔格情况与此相同。“烟灭”和“江月”两词组中,第一个阴平字“烟”“江”均被第二个去声字“灭”和“月”同化,整体腔格表现为旋律下行特征,与占主导地位的去声(51)的声调走向一致。腔词关系唯一存在矛盾的是“豪杰”一词,《中原音韵》音系中两字本为阳平(45),但旋律线却为下行。这种例外情况的产生,主要是该韵尾词组受其他韵尾下行旋律(尤其末句“江月”终止旋律)的影响所致,同时也反映出宋代音系中“杰”字入声字调特点在旋律中的遗存。上述入声字唱词经“入派三声”后所属调类(调值)与旋律形态总体吻合的现象,很难简单地用后世昆唱中的“逢入必断”解释,其旋律形态明确指向唱词的北曲音韵(抑或旋律走向即以北曲音韵为基础生成),不能将其视为唱词保留宋代音系入声发音的直接证据。

四、《念奴娇·赤壁怀古》乐曲的平仄词组腔格与音系年代

据本文对《念奴娇·赤壁怀古》的平仄词组划分,该曲除韵脚所配仄声词组腔格外,谱例1中标为实线方框的仄声词组,其唱腔旋律同样呈现出与北曲仄声音韵相符的运动特点。例如,“东去”二字中,前面平声字调被后面仄声字调同化,整体表现为下行去声字调(51),与旋律线方向一致;“浪淘尽”三字词组,前两字整体字调下行(“淘”被“浪”同化),第三字“尽”为去声旋律高起,与后面的“千”音高形成下行走向,而“千古”词组的“古”字低起下探,与后面“风”字形成先降后升的旋律趋向,与“千古”字归并后的上声(315)字调特点一致;“三国”为阴平与阳平(“国”字阳平系由中古入声转化而来)组合,与其后“周郎”和“赤壁”词组形成更大规模的仄声短语,旋律也被“赤”的去声(51)字调同化,整体乐节呈现八度下行模式,很好地配合了词义表达。其他如“故垒”“乱石”“公瑾”及“谈笑处”“应笑我”“如寄”“还酹”等仄声词组,旋律腔格或与上声字调相符,或与去声字调趋向一致,绝大多数都和上文对韵脚所属仄声词组腔格特征的分析一致。

谱例1中标为虚框线的词组,为宋代音系中的平声词组,即词组中各字均为平声,或在其后北曲音韵中为阴平声或阳平声。考察这些平声词组,其对应旋律不外乎下行与平行两大类。旋律下行者,如“风流”“惊涛”“当年”“雄姿”“纶巾”“灰飞”“神游”“多情”八例;旋律平行者,如“西边”“周郎”“穿空”“江山”“人间”五例。总体而言,“平声词组腔格”的下行多于平行,旋律运动与北曲去声字调值(51)相类,表现出“仄声词组腔格”的主导地位及其对“平声词组腔格”的深刻影响。平、仄词组腔格之间的这种影响,与仄声词组腔格内部仄声字对平声字的同化现象异曲同工,使整首词的唱腔旋律在句与段的宏观层面表现出下行旋律腔格主导的特点。这一特点与元代之后北曲音乐的曲韵及唱腔风格是基本一致的。

杨荫浏先生《语言音乐学初探》论证“曲韵和新的四声系统”时指出:“元代的北方杂剧,后来吸收在昆曲中间,被称为‘北曲’。所以,《中原音韵》是第一部北曲的曲韵。……音韵的发展,由诗韵而曲韵,是一种突变。”唐作藩也认为:“《中原音韵》音系已经很接近现代普通话的语音系统了。《中原音韵》的产生,是中国音韵学史上的一次重大的革新,它使中国音韵学进入了一个新的时期。”《九宫大成》所载《念奴娇·赤壁怀古》唱腔音乐,正是汉语音韵由宋至元进入以《中原音韵》音系为主导的曲韵时代后,以北曲典型音乐风格“重唱”北宋词乐的结果;其旋律风格和它所采用的唱词音韵一样,已经由“词乐”变为“曲乐”而“进入一个新的时期”了。

最后,我们还可结合学界有关中古调值的若干研究成果,对《念奴娇·赤壁怀古》的词曲关系年代再做补充说明。隋唐时期汉语各调类的明确调值已难查考,比较重要的史料,有唐代和尚处忠《元和韵谱》记载的“平声哀而安,上声厉而举,去声清而远,入声直而促”,日本了尊和尚《悉昙轮略图抄》卷一“四声事”所载“平声重,初后俱低;平声轻,初昂后低。上声重,初低后昂;上声轻,初后俱昂。去声重,初低后偃;去声轻,初昂后偃。入声重,初后俱低,入声轻,初后俱昂”,等等。吴宗济、尉迟志平等曾据此构拟中古调值,取得一定成果。比如,认为上声为升调或高平调,去声为高降升调或低降升调,入声为带塞音尾([-p][-t][-k])的高促调或低促调,等等。尽管这些研究不能准确反映北宋时期词的音韵调值,但处于音韵史上转型期的宋代音系,其上声、去声、入声特点与《中原音韵》音系截然有别,则是显而易见的事实。也就是说,如果以前期中古音系的拟测调值为据,分析《九宫大成》传谱中的词曲关系,必然张冠李戴。这种现象背后所隐藏的,恰是《九宫大成》所载《念奴娇·赤壁怀古》唱词所用非隋唐中古音系,而是元以后北曲音韵的事实。

综上,《念奴娇·赤壁怀古》无论是唱词的入派三声特点,还是以仄声词组腔格为主导的旋律形态特征,都可纳入杨荫浏先生在《语言音乐学初探》中总结的“南北曲字调配音表”规律之中。《九宫大成》所存《念奴娇·赤壁怀古》唱腔,是基于以《中原音韵》为核心的北曲音韵形成的,其整体旋律进行尤其单字与词组的腔格特点,绝大多数符合南北曲时代的腔词组合关系,与宋代音系的入声字唱词音韵乃至隋唐中古音系调值少有一致。杨剑桥在《汉语音韵学讲义》中指出:“我们说古音音值是古代音类的实际读法,并不是说,如果把孔夫子从坟墓中请出来,那么我们所构拟的音值就一定跟他所说的语音相同。我们所构拟的古音音值不一定完全符合古人的实际读音,但是必定能解释历史文献记录上所能看到的语言现象,因此一般来说应该跟古人的实际读音相距不远。”行文至此,我们可获得如下初步结论:苏轼《念奴娇·赤壁怀古》的《九宫大成》存谱,可明确为元明清时代北曲音乐遗存,其唱词音韵距《中原音韵》音系不远,实为北曲音韵。至于该曲旋律在多大程度传承了北宋时代的曲子音乐特征,则需展开更深层次的曲调考证而另当别论。

(未完待续)

①杨荫浏、阴法鲁:《宋姜白石创作歌曲研究》,人民音乐出版社,1957。

②黄翔鹏:《大曲两种——唐宋遗音研究》(上、中、下),载《中国音乐学》,2010年第3、4 期,2011年第1期。

③杨荫浏:《中国古代音乐史稿》(上册),人民音乐出版社,1981,第296页。

④黄翔鹏:《念奴娇乐调的名实之变——宋词曲调考证三例》,载《音乐研究》,1990年第1期。

⑤傅雪漪:《华夏之声从何响》,载《中国音乐》,1983年第3期。

⑥傅雪漪:《试谈词调音乐》,载《音乐研究》,1981年第2期。

⑦[清]周祥钰等编:《新定九宫大成南北词宫谱》卷四十五“高大石角只曲”,清乾隆十一年(1746)内府朱墨套印本,王文章总主编:《昆曲艺术大典》影印本,安徽文艺出版社,2016。

⑧杨剑桥:《汉语音韵学讲义》,复旦大学出版社,2005,第33页。

⑨有关宋词用韵的研究,早者如清代戈载的《词林正韵》(成书于道光元年,1821)分词韵为十九部,用的是《广韵》的韵目;近者如鲁国尧对宋词用韵的全面深入研究,等等。参见唐作藩:《音韵学教程》(第五版),北京大学出版社,2016,第153-155页。

⑩王力:《汉语语音史》,中国社会科学出版社,1985,第260页。

⑪同⑩,第260-307页。

⑫各字四声调类,据郭锡良编著《汉字古音手册》(增订重排本)拟定,商务印书馆,2010。

⑬淘,见《集韵》。[宋]丁度等编:《宋刻集韵》,中华书局,1989,第57页。

⑭同⑩,第258页。

⑮杨荫浏:《语言音乐学初探》,载中国艺术研究院音乐研究所编:《杨荫浏全集》(第四卷),江苏文艺出版社,2009,第406页。

⑯李宏锋:《〈单刀会〉双调[新水令]字调腔格初探——基于语言音乐学视角的元杂剧旋律风格考辨之一》,载《音乐文化研究》,2020年第3期。

⑰唐作藩:《音韵学教程》(第五版),第155-156页。

⑱参见[元]周德清《中原音韵》,载中国戏曲研究院编:《中国古典戏曲论著集成》(一),中国戏剧出版社,1959;[清]王鵕《音韵辑要》,乾隆甲辰(1784年)“昆山咸德堂藏版”刻本,文化艺术出版社,2010。

⑲参见忌浮:《〈中原音韵〉的调值》,载《语言研究》,1986年第1期。

⑳同⑯。

㉑同⑮,第425-427页。

㉒唐作藩:《音韵学教程》(第五版),第156页。

㉓相关研究,可参见吴宗济:《汉语声调研究的两个发展阶段:一千四百年/七十年——为刘复大师百年诞辰纪念而作》(1991年“刘半农及其文化遗产国际学术讨论会”论文,载《吴宗济语言学论文集》,商务印书馆,2004),《隋唐长安四声调值试拟》(载《北京语言学会第五届年会论文集》,1998),尉迟治平:《日本悉昙家所传古汉语调值》(载《语言研究》,1986年第2期),等。

㉔此表见杨荫浏《语言音乐学初探》,第433-434页。

㉕同⑧,第129页。