丽水凹陷古新统沉积相研究新认识*

2022-10-28孙中强陈志豪申雯龙史江龙刘龙龙张金亮叶丹丹李奕信

孙中强 陈志豪 申雯龙 史江龙 刘龙龙 张金亮 叶丹丹 李奕信

(1. 岭南师范学院地理科学学院 广东湛江 524048; 2. 中海石油(中国)有限公司上海分公司 上海 200335;3. 中国石油勘探开发研究院西北分院 甘肃兰州 730020; 4. 北京师范大学地理科学学部 北京 100875)

丽水凹陷位于东海陆架盆地西南部,前人沉积地质等方面不少研究表明该凹陷具备形成大中型油气田的条件[1-2]。而在实际勘探开发过程中对古新统沉积体系类型的认识还存在争议。侯国伟 等[3]通过对钻井岩心、构造及物源供给等分析,认为丽水凹陷明月峰组下段发育低位扇,主要分布于海相低位体系域中,其形成过程受控于沉积环境、断裂坡折带和沉积层序等因素。王存武 等[4]通过对岩心、测井、地震、古生物与构造等沉积因素的分析,提出丽水凹陷古近系明月峰组发育三角洲、扇三角洲、重力流及海洋体系等4种主要沉积体系,东缘陡坡区域以扇三角洲发育为主,西缘缓坡区域主要发育三角洲及受次级断层控制的滑塌重力流。王红岩 等[5]认为丽水凹陷西次凹古新统明月峰组下段发育远岸水下扇,为该区沉积厚度大、物性好、含油气性活跃的优质储层。可见针对丽水凹陷古新统沉积相还缺乏较为统一的认识。

本次在前人研究基础上,通过岩心观察和描述、薄片鉴定、地震、遗迹化石鉴定以及沉积层序刻画等多种分析手段,对丽水凹陷古新统沉积相进行了系统研究,确定了丽水凹陷古新统不同物源体系下的沉积体系类型,研究结论可为勘探有利区的筛选提供沉积方面的参考。

1 地质概况

东海陆架盆地位于中国东海大陆架,西邻闽浙隆起,东为钓鱼岛隆褶带,总体呈北东-南西向展布[6]。丽水凹陷是在中生代残留盆地基底上发育起来的具有典型的新生代东断西超特点的断陷盆地[7-8],整体位于东海陆架盆地的西南部,西邻闽渐隆起区,北接钱塘凹陷和渔山隆起,东部以雁荡凸起为界与福州凹陷相隔,具体可分为五个次级构造单元:丽水西次凹、丽水东次凹、灵峰凸起、丽水南次凹和丽水南凸起(图1a)[6]。凹陷主要受北东-南西向的多级断裂系统控制,本次研究区主要分布于丽水东西次凹和灵峰潜山附近。目前,研究区共有18口钻井,主要位于西次凹、东次凹和灵峰潜山附近(图1b)。

图1 丽水凹陷构造位置图(a)和丽水凹陷主要井位(b)Fig.1 Location of Lishui sag(a) and well positions of Lishui sag(b)

丽水凹陷构造地质背景与东海陆架盆地保持一致,大致可分为5个构造演化阶段包括:晚白垩世的初始断陷阶段,晚白垩世末期至古新世的强断陷阶段,古新世末期断-拗转换阶段,始新世早期至末期的拗陷阶段和新近纪至第四纪的区域沉降阶段[9-14](图2a)。钻井资料表明凹陷的基底为中生代喷出岩、侵入岩与中元古代变质岩,目前钻遇的沉积地层由老到新主要有白垩系、古近系、新近系与第四系[10-14]。本次研究的目的层位主要为古近系古新统的月桂峰组、灵峰组和明月峰组地层,其中灵峰组和明月峰组各分为上段和下段(图2b)。

图2 丽水凹陷构造演化史剖面与地层柱状图(据张田、侯国伟 等[8,11]修改)Fig.2 Tectonic evolutionary history sections and sequence stratigraphic chart of Lishui sag (modified according to Zhang, Hou, et al.[8,11])

2 沉积物源分析

物源是沉积体系发育的基础,本次研究利用重矿物ZTR指数(稳定重矿物/透明重矿物)分析目的层位物源方向,同时对重矿物的组合特征进行了分析[10],通过对丽水凹陷80个样品的鉴定和统计分析可知,古新统砂岩中发育20余种类型的重矿物,其中锆石、电气石、石榴子石、绿帘石、金红石及重晶石为主要组合,不同矿物含量变化较大。ZTR指数分析表明:井I为0.77,井C为0.8,井F为0.84,井B为0.87,井D为0.87,井E为0.96,稳定重矿物的含量从闽浙隆起和雁荡山凸起向凹陷逐渐增大,由此可见丽水凹陷物源主要来自东部的雁荡山凸起,闽浙隆起的西北部和西南部(图3)。

针对丽水凹陷这样的少井地区,可参考地震剖面反射特征推断古水流方向,分析物源方向。丽水凹陷地震内部反射特征可见明显的平行、发散、前积等反射结构和透镜状、丘状等形态,其中前积和透镜状等反射可指示古水流前进方向,并将其投影到玫瑰花图中,玫瑰花图中不同象限方向可指示沉积物堆积方向[15],图4A—A′、B—B′、C—C′剖面均可见明显的前积反射,表明古新统古水流来自东部雁荡山凸起和闽浙隆起的西北、西南方向,透镜状反射指示河道可能存在,指示明月峰和灵峰组古水流来自西北方向(图4D—D′),据此,将84条地震剖面反射特征的方位平面投影绘制玫瑰花图,侧面验证研究区物源主要来自闽浙隆起西北部和西南部及雁荡山凸起(图4)。

图3 丽水凹陷古新统重矿物ZTR指数平面分布图Fig.3 Distribution of Paleocene heavy mineral ZTR index in Lishui sag

图4 丽水凹陷古新统地震反射特征Fig.4 Seismic reflection characteristic of Paleocene in Lishui sag

3 沉积相类型

综合多方面相标志,认为丽水凹陷古新统西北部物源方向主要发育浪控三角洲,西南物源方向和东部物源方向主要发育河控三角洲。

3.1 浪控三角洲

3.1.1岩石学特征

研究区古新统西北部物源区沉积岩石类型以岩屑砂岩和长石岩屑砂岩为主,少量长石砂岩和岩屑长石砂岩(图5a)。从不同层位分析:明月峰组砂岩以岩屑砂岩、长石岩屑砂岩为主(图5b,井C、E、F、G、H、J);灵峰组以岩屑砂岩和长石岩屑砂岩为主(图5c,井C、E、F);西北部物源区未钻遇月桂峰组地层。依据砂岩类型可知丽水凹陷古新统沉积物总体上石英含量中等,岩屑占据次要组分,反映岩石矿物组分中稳定矿物组分石英经较近距离的搬运后受波浪水动力的淘洗得以保留,岩屑组分虽经历波浪水动力作用,但由于物源距离可能较近,使得其保留一定的含量,符合浪控沉积特征。

图5 丽水凹陷古新统砂岩类型三角图Fig.5 Triangular plot of Paleocene sandstone types in Lishui sag

3.1.2岩心微相

典型的岩心沉积构造是沉积相类型确定的直接依据。如海相和湖相沉积具有相似之处,二者均可发育浪控滨岸沉积体系,常见有冲刷面、槽状交错层理、板状交错层理、平行层理、沙纹层理等多种沉积构造;规模巨大的海滩交错层和风暴交错层,则是海相沉积的典型特征;青鱼骨状交错层和潮汐黏土层构造,是潮汐沉积的重要标志[16]。

研究区钻井岩心发育多种典型沉积构造,如井G明月峰组发育突变面、块状层理(图6,a1~a2),井H灵峰组发育有平行层理、变形层理、波状层理、透镜状层理及沙纹层理等(图6,a3~a7),为典型浪控滨岸沉积构造,且在各井段均有发育,未见典型的潮汐沉积构造。

图6 丽水凹陷古新统岩心典型沉积构造Fig.6 Paleocene core typical sedimentary structures of Lishui sag

在沉积构造识别的基础上,丽水凹陷古新统共划分出7种岩石相:细粒至粗粒块状层理砂岩相(Sm),细粒至粗粒交错层理砂岩相(St),细粒至中粒板状层理砂岩相(Sp),极细粒至细粒沙纹层理砂岩相(Sr),极细粒至细粒平行层理砂岩相(Sh),水平层理粉砂岩和泥岩相(Fl),块状层理泥岩相(Fm),不同的岩石相组合构成了不同沉积相带的沉积序列,这是沉积相分析的关键相标志[17-21]。

研究区D井明月峰组2 285~2 290 m层段,自下而上识别出Sr、Sp、Sr和St;E井明月峰组2 248.5~2 258.2 m,自下而上识别出Sm和St;E井2 289.5~2 294.2 m和2 295.1~2 296.6 m,识别出Sm、Sr、Sm,均具有厚层、连续沉积和多种沉积构造特征,指示浪控砂坝沉积序列(图7)。E井明月峰组2 258.2~2 259.8 m,发育Fl和Fm,2 286~2 289.5 m和2 294.2~2 295.1 m,主要为Fm沉积,具有细粒泥质沉积夹薄层粉细砂沉积特征,为坝间湾沉积(图7)。

注:M—泥岩;Ss—粉细砂岩;Fs—细粒砂岩;Ms—中粒砂岩;Cs—粗粒砂岩;G—砂砾岩。图7 丽水凹陷古新统岩心微相Fig.7 Core microfacies of different formations in Paleocene of Lishui sag

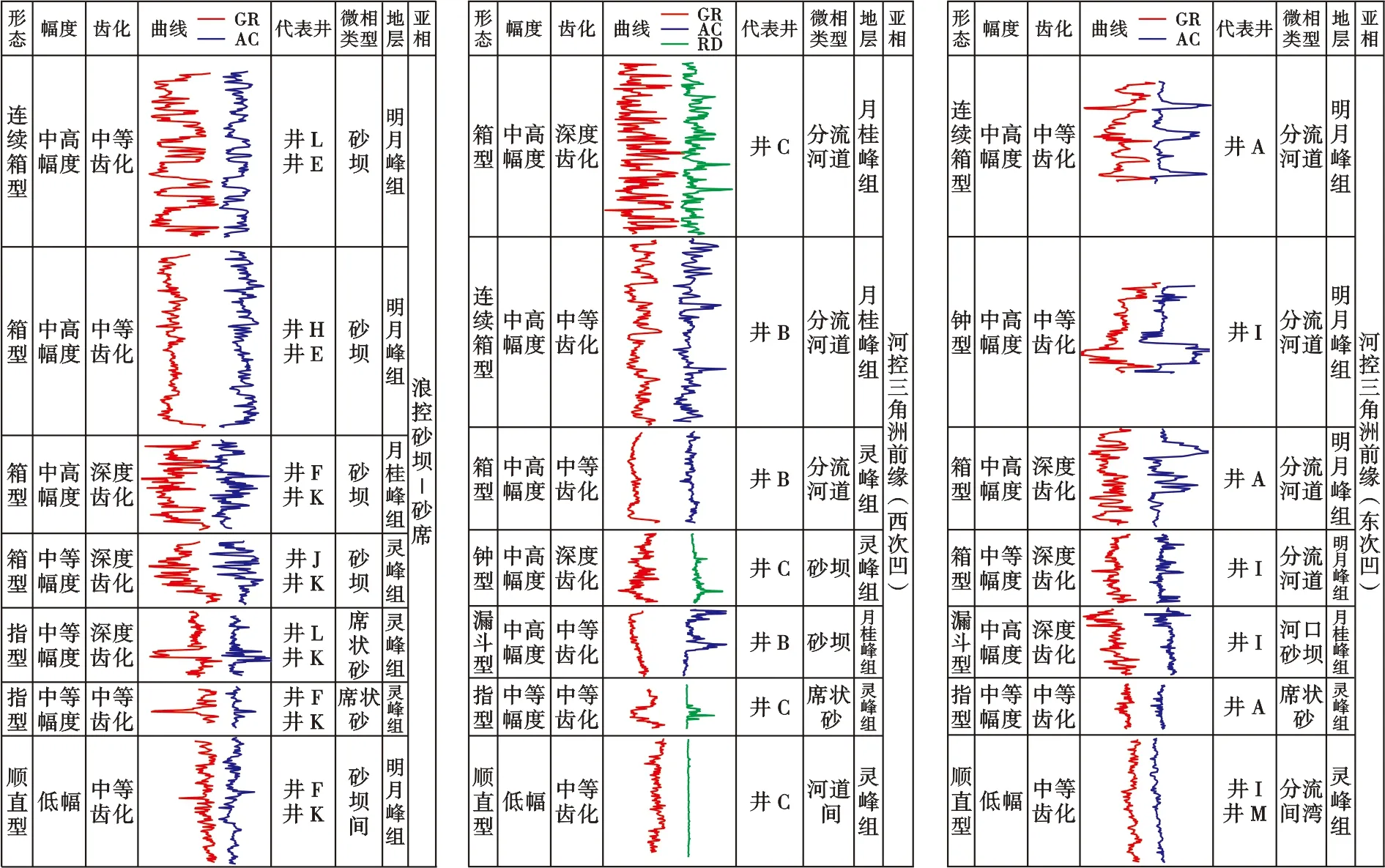

3.1.3测井相

测井曲线的不同特征可以辅助判别沉积微相。通过对自然伽马(GR)、声波时差(AC)和电阻率(RD)曲线的形态、变化幅度和齿化特征进行对比分析可知:西次凹测井识别出连续箱型-中高幅度-中等齿化(明月峰组,井E、L)、箱型-中高幅度-中等齿化(明月峰组,井H、E)、箱型-中高幅度-深度齿化(月桂峰组,井F、K)和箱型-中等幅度-深度齿化(灵峰组,井J、K)4种测井相,指示岩性中细粒、受一定程度扰动、厚度不一且较连续的砂岩沉积,为浪控砂坝沉积,指型-中等幅度-深度齿化(灵峰组,井L、K)和指型-中等幅度-中等齿化(灵峰组,井F、K)2种测井相,指示薄层、细粒沉积,为席状砂沉积,顺直型-低幅-中等齿化测井相(明月峰组,井F、K),指示砂坝间泥岩沉积(图8)。通过典型测井相的划分可以较为有效地识别砂泥岩变化,辅助划分沉积微相。

3.1.4单井沉积序列

单井沉积序列刻画主要从测井、岩性、沉积构造等方面进行,有效识别不同沉积相的沉积特征。此外,生物活动形成的生物遗迹可反映不同的沉积环境,进而辅助判别沉积相[22-23],遗迹种属和生物扰动指数是生物遗迹分析的重要方面,生物扰动指数等级从 0(无生物扰动)到6(完全生物扰动),指示生物遗迹丰度[22,24-25]。

西次凹E井明月峰组由老到新发育沙纹层理细砂岩、浅灰色波状层理泥岩、灰色块状层理和沙纹层理细砂岩、深灰色泥岩、浅灰色—深灰色泥岩夹薄层粉细砂岩、灰色交错层理细砂岩、灰色—深灰色泥岩含砂质条带等岩性,自然伽马曲线高低值特征与岩性发育相匹配,总体上发育大段质地较纯砂岩。此外,该井灵峰组发育少量的生物遗迹化石,主要有石针迹和根迹,井E偶见生物扰动,以1级为主,出现在明月峰下段,说明生物种属较少,活动强度较低,侧面反映当时的环境可能不适合生物生存或生物遗迹在浪控环境下反复淘洗难以保存(图9)。

3.1.5地震反射特征

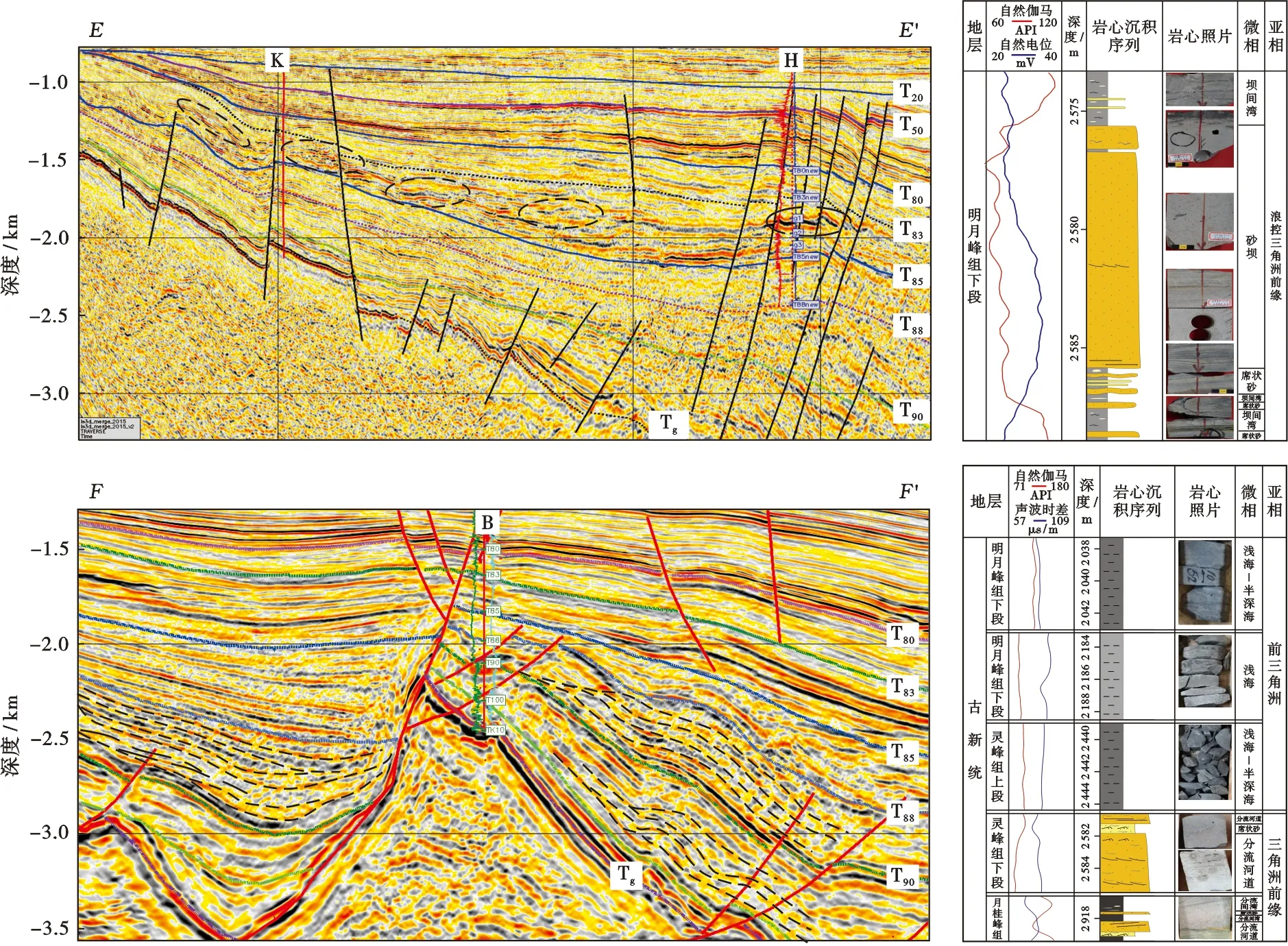

少井或无井地区沉积相研究可借助地震沉积学分析方法进行,地震反射特征是沉积相确定的重要参考依据[26-27]。研究区地震剖面的内部反射特征主要表现为:弱到强振幅均有出现,斜坡带和古新统上部地层连续性较好,靠近断层附近连续性较差,内部结构可见明显的平行、发散等反射结构,偶见透镜状、丘状等形态,其中过K井和H井的剖面E—E’显示明显的透镜状和丘状反射形态,推测为相对独立的砂体分布,符合浪控三角洲砂坝沉积形态特征(图10E—E’),此外,H井沉积序列剖面显示的岩心沉积特征和地震反射特征可以较好的对应。

3.2 河控三角洲

3.2.1岩石学特征

研究区古新统西南物源区和东部物源区岩石类型以岩屑砂岩为主,少量长石岩屑砂岩(图5a),其中明月峰组砂岩以岩屑砂岩为主,少量长石岩屑砂岩(图5b,井C),灵峰组以岩屑砂岩为主(图5c,井C),月桂峰组以岩屑砂岩为主,少量长石岩屑砂岩(图5d,井C、I)。岩石类型中石英含量有所降低,岩屑占据次要组分,与其水动力分选、改造不强和距离东部雁荡山凸起较近有关,西南物源区的岩石类型则和全区基本一致,符合河控沉积特征。

图8 丽水凹陷古新统测井相特征Fig.8 Paleocene logging facies characteristic of Lishui sag

图9 丽水凹陷E井明月峰组沉积特征柱状图Fig.9 Sedimentological signatures of Mingyuefeng Formation in Well E of Lishui sag

3.2.2岩心微相

西南和东部物源区钻井岩心同样发育多种典型沉积构造,如西南物源区C井的灵峰组地层发育交错层理、块状层理、平行层理等(图6,b1~b3),月桂峰组发育粒序层理、冲刷面、透镜状、波状层理等(图6,b4~b7),西南物源区的B井月桂峰组发育斜层理、冲刷面(图6,b8),灵峰组发育交错层理、局部泥岩碳化(图6,b9~b10),东部物源区I井月桂峰组地层发育突变面、槽状交错层理、粒序层理、沙纹层理(图6,b11~b14),明月峰组地层发育变形层理、波状层理及透镜状层理等(图6,b15~b17)。以上各井沉积构造中未见典型的潮汐沉积构造,泥岩碳化和冲刷面、交错层理等沉积构造显示较为明显的河控沉积特征。

图10 丽水凹陷浪控三角洲前缘(E—E’)和河控三角洲前缘(F—F’)地震反射特征Fig.10 Seismic reflection characteristic of wave-dominated deltas front(E—E’)and fluvial-dominated delta front(F—F’)deposits in Lishui sag

西南物源区和东部物源区古新统地层在沉积构造识别的基础上划分出7种岩石相。西南物源区C井月桂峰组3 758~3 764 m,自下而上识别出Sm、Fl、St、Sm、St、Sm、Fm、St、Sm,显示为多个分流河道的叠置,分流河道之间夹泥质沉积;C井灵峰组3 338.8~3 344 m,自下而上识别出Fm、Sr、Sm、Sr和Fm,指示三角洲前缘砂坝沉积序列;C井灵峰组3 147.2~3 153.0 m,自下而上识别出Fl、Sm、Fm和Sm,Sm指示席状砂沉积特征,Fl及薄层Sm、Fm互层则指示分流间湾沉积(图7)。东部物源区I井月桂峰组3 640.0~3 643.8 m,自下而上识别出Fm、Sm、Sr、St、Sr、St、Sh、和St,不同的岩石相组合显示叠置分流河道,底部Fm为泥质沉积;I井月桂峰组3 643.8~3 647.8 m,自下而上识别出Fl、Fm、St、Sr、St和Fm,砂质沉积显示逆序特征,为前缘河口砂坝沉积,顶底为泥质沉积;I井明月峰组2 772.2~2 776.3 m,主要识别出Sm和Fm,Sm为席状砂沉积,Fm为分流间湾泥质沉积(图7)。

3.2.3测井相

测井相分析表明,西次凹识别出箱型-中高幅度-深度齿化(月桂峰组,井C)、连续箱型-中高幅度-中等齿化(月桂峰组,井B)和箱型-中高幅度-中等齿化(灵峰组,井B)3种典型测井相,具有连续砂岩、多层序叠置特征,指示分流河道沉积,钟型-中高幅度-深度齿化(灵峰组,井C)和漏斗形-中高幅度-中等齿化(月桂峰组,井B)2种典型测井相,为较厚层砂岩沉积特征,指示砂坝沉积,指型-中等幅度-中等齿化测井相(灵峰组,井C),指示薄层席状砂沉积,顺直型-低幅-中等齿化测井相(灵峰组,井C),指示河道间湾泥质细粒沉积(图8);东次凹识别出连续箱型-中高幅度-中等齿化(明月峰组,井A)、钟型-中高幅度-中等齿化(明月峰组,井I)、箱型-中高幅度-深度齿化(明月峰组,井A)和箱型-中等幅度-深度齿化(明月峰组,井I)4种测井相,具备正韵律、多层序叠置特征,指示分流河道沉积,漏斗形-中高幅度-深度齿化测井相(月桂峰组,井I),反韵律特征,指示河口砂坝沉积,指型-中等幅度-中等齿化测井相(灵峰组,井A),具备薄层、细粒沉积,指示席状砂沉积,顺直型-低幅-中等齿化测井相(灵峰组,井I、M),泥质沉积为主,指示分流间湾沉积(图8)。

3.2.4单井沉积序列

西次凹D井灵峰组由老到新发育灰色波状层理及透镜状层理砂泥互层、浅灰色块状层理细砂岩、浅灰色细砂岩夹泥质条带、灰色交错层理细-中砂岩、黑色泥岩夹透镜状砂岩、灰色粉砂岩夹泥质条带或泥屑、灰色沙纹层理泥质粉砂岩、浅灰色至灰色块状层理细砂岩夹薄层深灰色泥岩,自然伽马曲线高低值特征与岩性发育相匹配。该井灵峰组发育大量生物遗迹化石,主要有双杯迹、通心粉管迹、节状蛇形迹、古藻迹、漫游迹、根珊瑚迹、石针迹、罗塞尼迹、根迹等(图11)。其中双杯迹常移居海侵和过路面,也常见于分流河口坝、泻湖和潮坪环境,通心粉管迹常见于海滩-上临滨环境,节状蛇形迹常见于砂坪、海湾、前滨-上临滨环境,古藻迹可见于边缘-整个海洋,漫游迹可见于非海相-深的远滨,根珊瑚迹常分布于高能的临滨-后滨,石针迹常见于砂坪-前滨、微咸-浅海、陆地、深海等环境,罗塞尼迹则出现在大陆边缘-整个海洋,根迹既可以出现在大陆-河流-三角洲平原,也可以是上临滨的海岸根系[22-23]。由此可见,这些生物遗迹种属所常分布的沉积环境并不固定,依据遗迹化石分析沉积环境可作为一项辅助指标。该井生物遗迹扰动强度较高,0~6级分布不等,以2~5级为主,出现在月桂峰和灵峰组下段。高生物扰动强度主要出现在3 337~3 345 m、3 347 m等层段,以4~6级为主,生物扰动高强度一定程度上说明沉积时期或沉积后生物种属丰富,活动剧烈(图11)。

图11 丽水凹陷C井灵峰组沉积特征柱状图Fig.11 Sedimentological signatures of Lingfeng Formation in Well C of Lishui sag

东次凹I井月桂峰组由老到新发育深灰色泥岩夹薄层砂岩、灰色交错层理和沙纹层理粉砂岩、灰色交错层理细砂岩、深灰色泥岩、灰色沙纹层理粉细砂岩、灰色交错层理细砂至中粗砂岩,自然伽马曲线高低值特征与岩性发育相匹配,砂岩层理部分层段出现反韵律层序。明月峰组由老到新发育薄层砂岩、灰色泥岩和薄层砂岩互层沉积。该井发育少量生物遗迹化石,主要有柱管迹、沙蚕迹、节状蛇形迹、古藻迹、藻管迹、漫游迹等,生物扰动较均一,主要出现在月桂峰组和明月峰组上段,以1级为主且分布较为均匀(图12)。

图12 丽水凹陷I井明月峰组和月桂峰组沉积特征柱状图Fig.12 Sedimentological signatures of Mingyuefeng Formation and Yueguifeng Formation in Well I of Lishui sag

3.2.5地震反射特征

西次凹过B井地震剖面反射特征显示弱到强振幅均有出现,古新统上部地层连续性较好,靠近潜山附近连续性较差,内部结构可见明显的前积反射结构,说明可能存在三角洲沉积(图10F—F’),井B的钻井沉积序列剖面和地震反射特征对应较好。

4 沉积体系展布

丽水凹陷古新统沉积受西北、西南和东部物源控制,浪控三角洲主要发育在西北部,规模大;河控三角洲主要发育在东部和西南部,规模相对较小(图13)。自月桂峰组到明月峰组整体表现为海侵-海退环境[10],两种类型三角洲也随水位和物源规模变化而有所不同。

4.1 月桂峰组沉积体系展布

月桂峰组西北部物源方向主要发育浪控三角洲沉积,以前缘沉积为主,主要位于西次凹缓坡带,河流供屑能力稍弱,河口地区受到较强的波浪和沿岸流作用加之盆地地形及水动力条件影响,前缘沉积被改造而形成一系列条带状分布,与河口分离,呈北东-南西向的沿岸砂坝和席状砂,分布于E、G、J井等区域(图14)。西南物源方向发育河控三角洲沉积,分布于B、C井区域,此方向河流供给能力稍强,以分流河道、三角洲前缘和前缘席状砂沉积为主。东次凹发育河控三角洲,以I、B、C井区域为代表,主要发育三角洲前缘沉积,部分层段为前三角洲沉积,岩性整体粒度中等偏细,分流河道、前缘砂坝、河口砂坝、席状砂及分流间湾等沉积微相发育。

图13 丽水凹陷古新统沉积模式[10,24,28]Fig.13 Sedimentary model of Paleocene in Lishui sag[10,24,28]

4.2 灵峰组沉积体系展布

灵峰组沉积体系的展布相较于月桂峰组规模有所缩小,浪控三角洲前缘沉积主要分布在西北部物源区,沉积砂体与河口分离,沿岸砂坝和席状砂呈北东-南西向分布,但砂体规模较小,零星分布于J、K、G等井周边(图14)。河控三角洲主要发育在东部物源方向的斜坡带和西次凹的西南物源方向,规模均有所缩小,东部物源区以A井为代表,以前缘席状砂沉积为主,三角洲主体靠近雁荡山凸起,西南物源区以B、C井为代表(图14)。灵峰组砂体规模的缩小受沉积环境的影响较大,灵峰组沉积时期丽水凹陷相对海平面呈上升趋势,沉积体系呈退积趋势[9-10,23]。

图14 丽水凹陷古新统沉积相平面分布Fig.14 Distribution of sedimentary microfacies of Paleocene in Lishui sag

4.3 明月峰组沉积体系展布

月桂峰组西次凹发育浪控三角洲,前缘沉积被改造成条带状,与河口分离,呈北东-南西向的沿岸砂坝和席状砂,西南物源和西北部物源区均发育,受相对海平面下降的影响,砂体规模有所增大,明月峰组砂体纵向连续性好,可作为良好的油气储层[9-10,23]。河控三角洲主要发育于东部物源区的A、I井区附近,三角洲规模较小,井点以前缘沉积为主,三角洲主体靠近雁荡山凸起。

5 结论

丽水凹陷古新统沉积体系发育受多物源控制,其中西北物源的浪控三角洲沉积,主要以浪控砂坝-席状砂沉积为主,西南物源和东部物源的河控三角洲沉积,以前缘和前三角洲沉积为主。浪控三角洲主要分布于西次凹中北部,各层位均有分布,河控三角洲主要分布于东次凹,西次凹西南部的灵峰组下段和月桂峰组。不同沉积相分布为丽水凹陷古新统岩性-地层油气藏的形成提供了良好的储集砂体,是有利区带筛选的基础。