空间感知视角下老旧社区街道空间更新探索

——以长沙市广厦新村社区为例

2022-10-28李裕萱LIYuxuanHECheng

■ 李裕萱 LI Yuxuan 何 成 HE Cheng

0 引言

随着城市发展由“增量”到“提质”的转变,老旧社区改造已经成为我国城市的一项常态化工作和社会治理工程[1]。社区街道空间作为居民重要的生活和共享空间,其更新是老旧社区改造的重要内容。老旧社区街道多属于生活性空间,强调“街”的公共属性,不仅承担人车通行的交通功能,还应满足居民休憩、娱乐、健身和沿街商业等活动的需求。对于历史街区,街道还承载着特定的历史记忆与文化传承的功能。然而,老旧社区的建设标准通常偏低,加之缺乏完备的物业管理和必要的服务设施,造成老旧社区街道普遍存在交通混杂、空间拥挤、活力丧失、噪音与空气污染等问题[2],已经严重影响到居民的生活品质。

针对老旧社区街道存在的问题,本文选取长沙市具有代表性的老旧社区街道为研究对象,借助语义差异法(SD 法)和行为记录法深入分析居民的街道空间感知和行为特征,提出一套具体的老旧社区街道更新策略:在打通城市路网微循环的基础上,完善社区功能,提升社区活力,创造良好邻里交往空间,进而提高老旧社区人居环境质量。

1 街道空间更新研究进展

1.1 国外研究

西方国家对街区的更新改造可以追溯到二战结束后,这一时期的改造模式主要以大规模拆除重建为主。20世纪60 年代,西方学者开始反思这种改造模式,并逐步强调以人为本的更新理念,强调人的需求,注重城市肌理,对居民社交、环境美学等因素进行了深层次的考量。例如,荷兰的乌纳夫原则(Woonerf Principle)[3]开创了人车综合性交通规划的新模式;芦原义信[4]的《街道的美学》则对街道蕴含的美学规律与人文内涵进行了探寻。20 世纪80—90 年代,诸多学者提出渐进式的更新模式。例如,乔恩[5]主张渐进式的城市设计,强调基础设施对地区发展的重要性;史蒂文·蒂耶斯德尔[6]提出要以一种小规模的渐进模式保护现有居住环境。在这些理念的影响下,街道更新以一种小而微的渐进方式进行。进入21 世纪后,住区街道更新更加注重步行与非机动车通行的需求,并强调街道活力的重塑。例如,迈克尔·索斯沃斯[7]提出7 点优化住区街道的设计准则,其中包括:允许机动交通但不为其制造便捷设施,支持住区街道为儿童嬉戏与成人娱乐提供空间,等等;芭芭拉·麦肯[8]提出“完整街道”(Complete Streets)的概念,提倡从街道使用者需求出发来合理配置街道空间。

1.2 国内研究

我国的城市更新是在压缩的时空背景中展开,具有自身的复杂性和特殊 性[9]。20 世 纪80 年 代—21 世 纪初,学界虽从国外引进不少城市更新的新理论和方法,但老旧社区的改造与更新仍以大拆大建的方式为主。近几年,我国城市发展模式逐步从外向扩张型转为内向提质型,学界涌现出不少社区更新理论和实践研究,从宏观的城市更新[10]和生态化建设[11]到老城历史文化的打造[12],从项目实践到效果评估等都有不少新的研究和发现。例如,杨扬[13]利用兴趣点(POI)分析,提出老旧社区生活性街巷空间改造可应用“密路网+生活性街巷”的策略;王月琪[14]在对街区研究基础上,引入共享街道理论,提出规模合理、整体性、人性化的改造原则和街道组织优化、道路功能提取、街道共享化等改造策略。然而,目前相关研究多停留在社区层面的整体性论述与分析上,缺少对街道微观空间的深入挖掘与探索,特别是从空间感知的视角来探讨老旧社区街道空间更新的研究仍不足。

1.3 典型案例

通过对荷兰阿姆斯特丹与马斯特拉特、上海樱花路、广州永庆坊、北京大栅栏等典型案例的梳理,发现不同街道微改造的具体措施存在特殊性和差异性,且都集中关注空间更新与再分配、共享空间营造和历史文化挖掘等方面(图1)。在空间处理上,改造都注重街道整体风貌的重塑和人车行为的组织;在公共活动上,通过引入设施、景观小品和标志物等环境要素,增强街道空间的公共属性和活力;在历史文化上,充分挖掘地方文化特色,推动社区和街道空间在传承中发展。但是,从空间感知视角出发进行的街道改造策略明显不足,有待进一步研究。

图1 老旧社区及街道改造案例[15-16]

2 研究案例与框架

2.1 案例分析

2.1.1 社区概况

广厦新村社区位于湖南省长沙市天心区湘江东岸,南临南郊公园,建成于20 世纪80 年代(图2)。社区总面积0.9 km2,常住人口约19 000人,流动人口约1 500 人,居民以老年人为主。社区分为A、B、C、D 四个片区,内有9 条主要街道,呈“两横七竖”网状分布,建筑间有次级街道若干,南北向街道宽高比最小不足0.3,最大约为1.25,平均值为0.4;东西向街道宽高比平均值为0.2(图3)。

图2 区域位置图

图3 广厦新村平面图

2.1.2 现状与问题

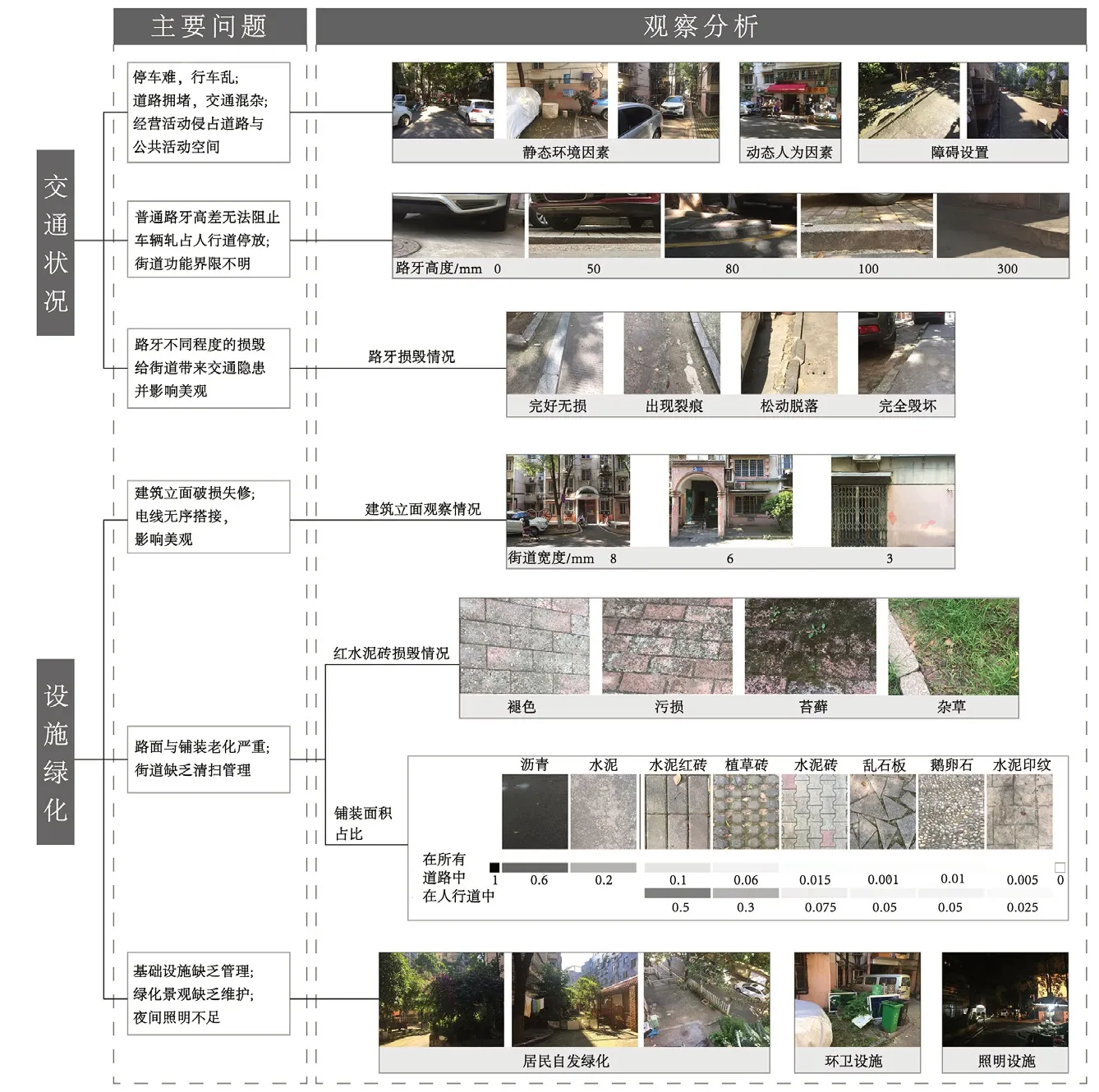

根据实地调研结果,广厦新村社区街道空间的问题主要集中在交通状况和设施环境两个方面。

(1)从交通上看,广厦新村社区街道人、车相互干扰严重,机动车停车难、行车乱,行人步行存在较大安全隐患。造成广厦新村社区人行、车行混乱的原因主要有静态环境因素和动态人为因素。静态环境因素是指广厦新村社区原有的街道规划和设计已经无法满足现有机动车出行与停放的要求,主要表现在:社区内无机动车停车场,为了解决居民的停车问题,社区先后规划了181 个停车位,但仍无法满足居民的停车需求;街道功能界限不清晰,许多公共活动空间被停车占据,且人行道长期被车辆碾压,加剧了街道空间使用的混乱。动态人为因素主要是部分居民不合理的行为和活动对街道空间使用的干扰,目前街道存在路边随意摆摊、机动车侵占公共空间、人为破坏设施等问题(图4)。

(2)在设施环境方面,广厦新村社区主要存在下面问题:①街道地面铺装破损严重;②街道公共绿化缺乏维护,居民在街旁自发种植的花草缺乏管理;③部分公共设施被用于晾晒衣服和食品;④垃圾投放点布置不合理,且缺乏有效管理;⑤沿街建筑立面存在电线私接乱搭等现象;⑥夜间照明不足,街道昏暗,存在安全隐患。总体来说,街道公共空间被严重挤占,设施功能退化,街道路面状况差,整体环境脏乱(图4)。

图4 街道现状分析图

2.2 研究框架

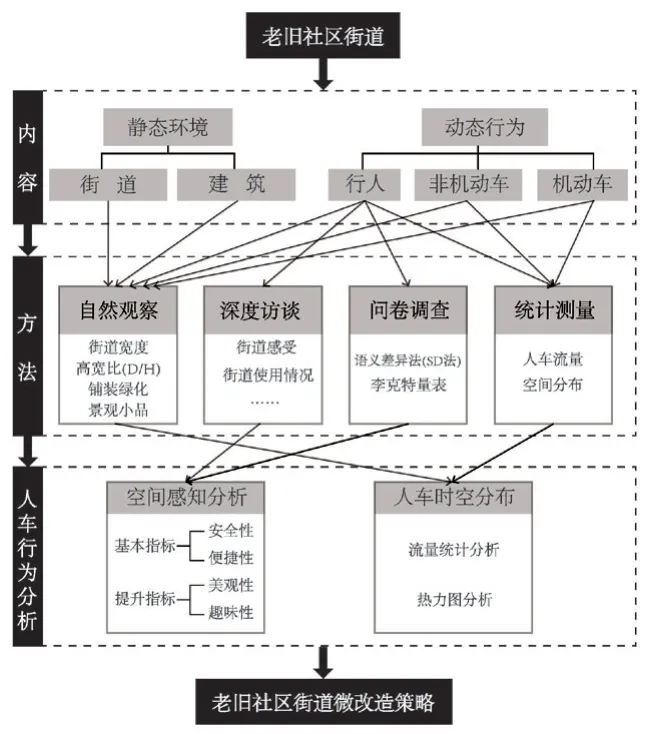

首先,通过观察和实测的方法对街道铺装、色彩、景观小品、绿化、公共设施、街道宽度、高宽比、高差、坡度等静态环境特征与要素进行详细的调查。其次,通过访谈、问卷和行为记录等方法对街道中的步行、骑行、车行和居民的停留、交谈、健身、娱乐等动态行为进行系统的调查。接着,通过语义差异法(SD 法)对街道空间进行了空间感知分析,并通过行为分析明确人车时空分布规律。最后,在现有环境问题和居民需求的基础上提出街道空间更新维度和策略(图5)。

图5 研究框架

3 空间感知与行为分析

3.1 基于SD 法的街道空间感知分析

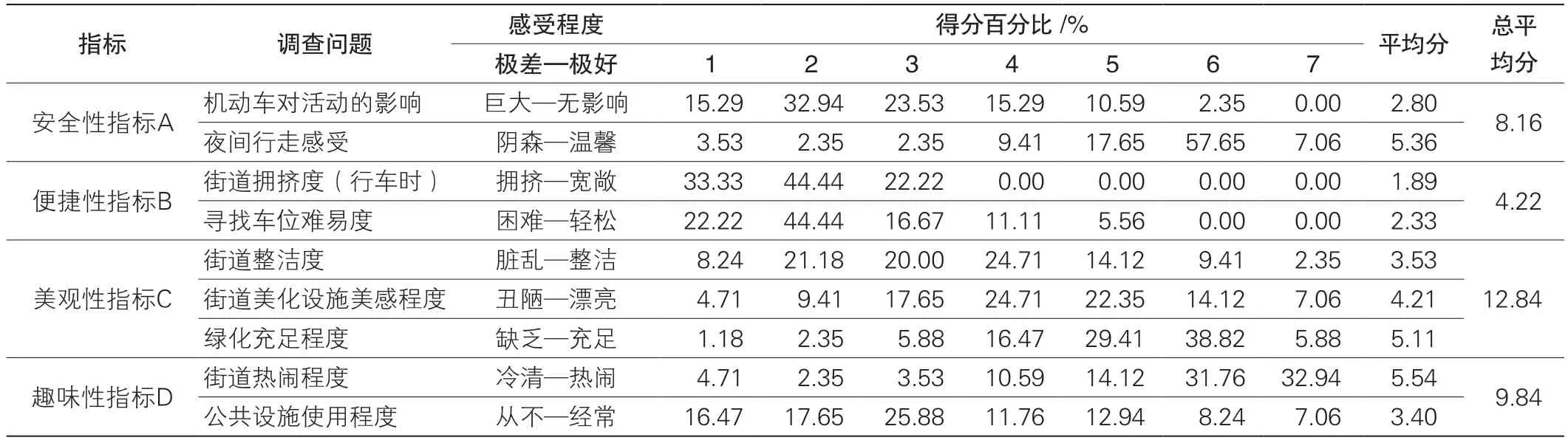

基于SD 法的空间感知指标设有安全性(A)、便捷性(B)、美观性(C)和趣味性(D)。其中安全性指居民的通行和活动安全,以及车辆、门面等物质财产安全;便捷性指居民出行活动和交通的便利程度;美观性指空间环境带给居民的欣赏美感;趣味性则指街道的路径、公共设施等带给居民的愉悦程度。A、B 为街道基本指标,C、D 为提升指标。调查问卷采用李克特七级量表方式,指标感知程度从极差到极好对应的分值为1~7 分,A、B、D 指标均占14分,C 指标占21 分,总分为63 分,问卷汇总结果见表1。

表1 空间感知得分汇总

问卷于2020年8月7日8:00—9:00和8 月9 日17:00—18:00 分两次随机发放,共发放100 份,回收有效问卷85 份,回收率为85%。受访者中男女比例为4 : 5,社区居民有79 人,其他行人6 人。40 岁以上的受访者占87%,其中,60 岁以上的老年人超过半数,且无20 岁以下受访者。受访者每天在街道上停留(包括行走、坐下休息等)的平均时间不超过1.5 h,大部分人的停留时间为0.5~1 h,且停留时间受年龄与性别影响不大。

(1)在安全性方面,通过调查机动车对活动的影响和夜间行走感受,得出:机动车对活动的影响、夜间行走感受的平均得分分别是2.80和5.36 分,总平均得分为8.16 分,说明街道有较好的安全感,总体气氛是和谐健康的。但是,部分居民对机动车行驶安全、地面湿滑和消防通道常被侵占等问题上存在较多忧虑。

(2)在便捷性方面,通过调查街道拥挤度和寻找车位难易度,得出:街道拥挤度、寻找车位难易度指标分数主要分布在1~3 分,总平均得分为4.22 分,说明绝大部分受访者对停车和行车的便捷性反映一般,不是很满意。另外,社区内街道数量较多,生活配套设施(如理发店、菜市场、活动室等)较齐全,社区步行的通达性较好。因此,街道更新应在保证居民基本生活设施便利的基础上,着力改善机动车的通行和停车需求,并提高居民的出行效率。

(3)在美观性方面,通过街道整洁度、设施美感程度和绿化充足程度,来反映街道的美观性。街道整洁度、设施美感和绿化充足度的平均得分分别是3.53、4.21 和5.11 分。其中,街道整洁度和设施美感指标分数主要分布在2~5 分,且以3 分和4分居多;绿化充足度指标分数主要分布在5~6 分,且6 分最多。这反映出居民对街道的绿化较为满意,但对街道的整洁度和设施美感体验较差,街道更新需加强街道空间的营造及日常维护与保养。

(4)在趣味性方面,通过街道生活的热闹程度和公共设施的使用情况来反映居民生活趣味性。街道热闹程度平均得分为5.54 分,超半数的受访者认为街道较热闹,且夜间仍有不少生活和商业活动;公共设施使用度平均得分为3.40 分,60%左右的受访者表示他们不常使用这些设施。热闹程度与公共设施使用度得分呈反向分布,反映出居民有较高的活动期望和需求,但原有的公共设施无法满足这些需求,设施存在错位配置问题。

总的来说,居民的空间体验感较低,其中便捷性指标明显低于其他指标,说明改善街道的交通行为是目前更新工作的当务之急,且街道的美观性和趣味性方面也有待进一步加强。

3.2 行为分析

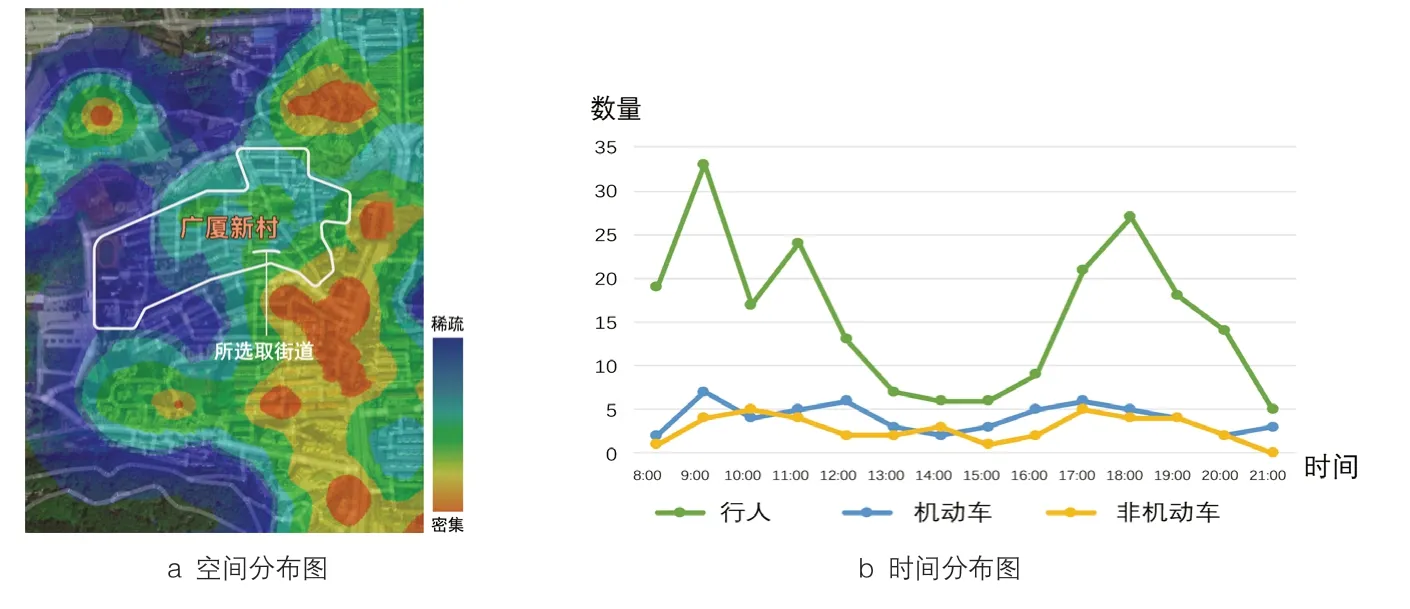

广厦新村社区东南角出入口与城市主干道相连,其周边分布有小型社区公园、沿街商铺,是社区的主要出入口。根据人群热力图(图6a),发现社区东南角出入口人流最为密集,经过层层分流后,社区内部街道的人流密度较低,公园和商铺附近的人流密度较高。

通过对代表性街道每整点之后的5 min 内的人车行为进行记录分析,得到街道人车时间分布图(图6b)。经分析发现,人流量平均数为3.1 人/ min,机动车流量为0.8 辆/ min,非机动车流量为0.5 辆/ min。上午时段(8:00—9:00)居民外出主要目的有买菜、工作和上学;中午时段(11:00—13:00)居民主要行为是回家就餐;下午时段(13:00—16:00)人流较分散,且人流量较小;傍晚时段(16:00— 19:00)居民下班回家或外出散步娱乐,街道人流量增大,但仍未达到晨时的峰值;夜间(19:00 后)人流量逐渐减少。相较行人而言,车辆的行为在时间分布上差异较小。

图6 人车时空分布图

基于人车时空分析,社区街道微更新的重点位置是人车流量大的主要出入口和人流量较大街道。同时,需要对沿街商业和活动设施进行规范,并进一步引导人车分流,避免交通高峰期车流对人流的干扰。

4 老旧社区街道更新策略

4.1 更新维度

老旧社区街道改造应从城市更新的整体出发,辨明社区街道与城市路网之间的衔接关系,在城市的空间肌理语境下确定街道改造目标与未来发展定位,并将情感需求与物质空间改造相结合。本文在对街道空间感知和行为分析的基础上,围绕交通出行、环境提升和生活营建等3 个更新维度,提出街道更新策略,以便针对性的解决当前街道的困境。

4.2 街道更新策略

4.2.1 交通改善

在交通出行方面,街道更新应遵循安全有序、高效集约的整体要求。人车矛盾实际上是行人与车辆的不同行为需求在时空分布上的冲突。针对交通中的人车矛盾,提出以下改造策略:①确定街道空间的范围和边界,清理整治周边违章搭建,并对既有的街道空间进行功能划分和调整,以便满足人车高效、安全的出行要求,如设置“机非共板”(指将非机动车与机动车设置在同一横断面,以杜绝人流与车流的相互干扰的一种街道设计模式) 的街道分区模式,以确保交通的高效有序;②通过加强社区内现有街道的连通性来提高人车出行路网的密度,进一步改善人车出行的便利性;③充分挖掘社区内闲置空间、街旁空间和地下空间资源,在保障街道公共活动空间和景观绿化的基础上,增设停车位,杜绝无序停车和侵占公共空间等行为。

本案例中的街道交通改造以改善人车关系为重点,在不改变街道基本空间格局的基础上重新划分功能空间,保证人车出行和停留的合理有序(图7)。为了保障行人通行安全,清理街旁占地景观小品和随意停放的电动车,拓宽人行通道。同时,为了提高通行效率,将街道行车空间改造成单向行驶车道,进而重新划分街道停车空间。街旁设置花坛和座椅,在提高街道通行能力的基础上,营建更多的停留、休憩和公共活动空间。

图7 改造前后街道剖面图

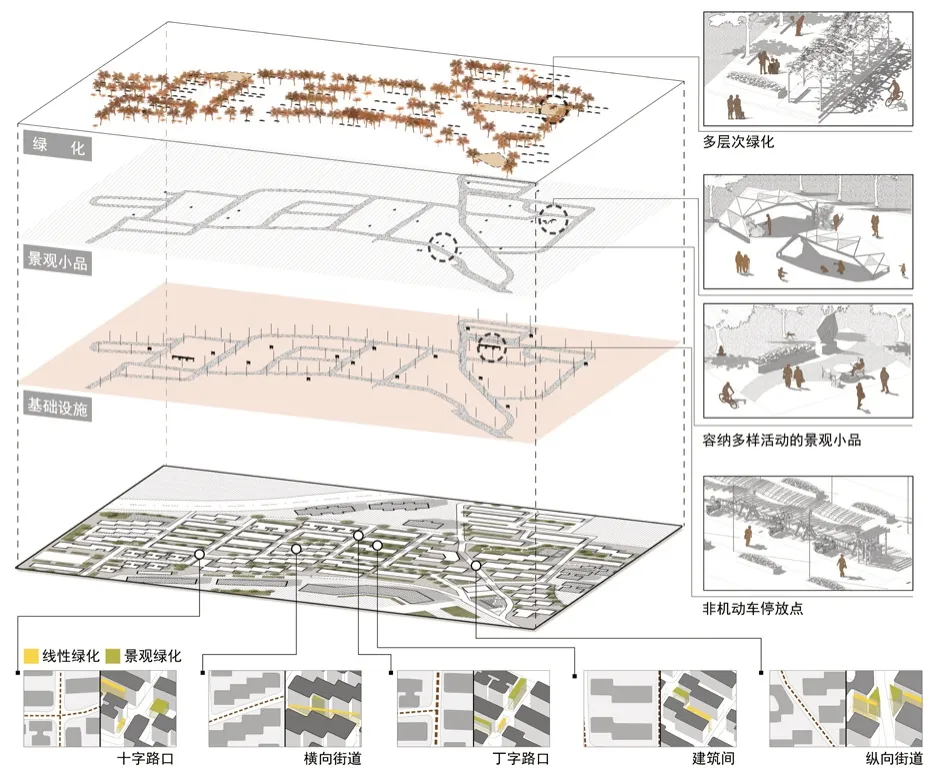

4.2.2 环境提升

在街道环境提升方面,街道更新应在恢复整洁宜人环境的基础上塑造系统性街道生态(图8),由此提出以下4 点改造策略:①针对街道公共活动设施老旧和整体环境脏乱的问题,拆除并重新规划无人使用、占地过大、破损严重的雕塑和其他景观小品,翻新或替换经常使用却年久失修的公共活动设施,并合理设置垃圾投放点,加强街道的环境维护;②针对人行道路面与建筑立面老化的问题,对沿街建筑立面和街道进行整体改造,营造室内外过渡性空间,加强空间的层次性、领域性和归属感,并通过对建筑出入口、公共活动设施和景观绿化等综合设计,提升街道的整体环境。③在保持街道整洁的基础上,营造多层次绿化,将绿化与景观小品结合,提高其舒适性、进入性与利用率,拓展居民的活动场所;④改善照明、排水、污水处理等街道基础设施,提高街道环境的基础保障水平。

图8 环境提升改造示意图

4.2.3 活动营建

良好的基础设施与街道环境是促进公共活动发生与提升街道活力的关键。街道与建筑底层空间共同构成了社区居民公共生活的主要场所,在老旧社区街道改造中应将两者作为整体进行更新改造,并以“以人为本,开放共享”为原则开展公共空间的改造(图9)。①老旧社区建筑底层多为临街商铺,少数为活动室或停车库,在改造时应对建筑底层空间进行整治,并对其功能进行整合利用,在保证居民生活便捷的前提下,积极创设开放的临街公共活动场所;②大部分老旧社区的居民以老年人为主,其街道公共空间营造还需考虑老年人对步行空间及活动场所的需求,如在适当位置设置休息座椅,满足老年人临时休憩需求;③沿街设置自治花坛,倡导社区与居民共同管理,在美化街道的同时丰富了居民的公共生活。

图9 活动营建示意图

5 结语

本文选择具有代表性的老旧社区街道改造案例,通过现场访谈、实测、行为记录和SD 法等方法深入分析了居民的街道空间感知特征和行为需求,进而提出交通改善、环境提升和生活营造三大改造维度及相应改造策略,为老旧社区街道空间更新提供了理论和技术参考。然而本文仍存在一定局限性,文章主要关注街道空间的功能和情感需求,对于街道历史文化资源的挖掘和传承有待后续进一步研究。