敬一堂:江南传统民居适应性改造案例探究

2022-10-28XUETianCHENYi

■ 薛 天 XUE Tian 陈 易 CHEN Yi

0 引言

坐落于上海老城厢内豫园东侧的敬一堂,是上海地区第一座真正意义上的公共天主教堂,故被当地人称之为“老堂”,它也是上海现存最早将中国传统民居适应性改造成为教堂的建筑。作为珍贵的文化遗产,其不仅在东西方文化交流史上具有重要意义,也是研究明清时期江南传统民居适应性改造的典型案例。本文结合史料考据与实地测绘,着重考察明朝末年来华耶稣会士将民居“世春堂”改造为“敬一堂”的历史,分析总结在改造过程中所运用的设计手法及特征。

1 历史背景

1.1 敬一堂的前身:世春堂

敬一堂的前身为世春堂,其建造年代可追溯至明朝末年。明末清初学者上海县人叶梦珠在其著作《阅世编》[1]中,对17 世纪上海地区的风土进行了非常详实的记录,其第10卷对上海的名邸名园进行了盘点,其中就包含了对世春堂的介绍。这座宅邸原属潘允端所有,潘氏作为地方望族,是沪上名园“豫园”的缔造者,府邸规模宏大,建造不吝成本,精巧华丽。至天启、崇祯年间,潘氏始衰落,遂将产业售与明末著名剧作家范文若。崇祯十一年(1638 年),范家遭遇变故,楼遭毁。

1.2 敬一堂的历史变迁

敬一堂是上海最早的天主教堂,它的建成离不开那些来沪传教的耶稣会士。耶稣会来沪开教的契机源于明末徐光启。根据《徐家汇藏书楼明清天主教文献续编》第13 卷中收录的《敬一堂志》[2]记载,明万历三十六年(1608 年),徐光启在回乡守孝之际与耶稣会士郭仰凤(Lazzaro Cattaneo)、黎 寗 石(Pedro Ribeiro)交谈契合,便邀请其前往上海讲道,当年就在徐氏旧居的西侧建立了上海地区第一座耶稣会住院。这便是天主教进入上海的第一座宗教建筑,尽管从规模而言,很难称其为一座真正意义的教堂,但就像耶稣会在其他地方建立的早期住院那样,最初承担起基本宗教功能的就是这些略显简陋的讲堂。

崇祯十年(1637 年),潘国光赴上海负责教务,当时的教堂规模已经无法满足使用需求。明崇祯十三年(1640 年),在徐光启孙女玛尔第纳的资助下,潘国光购得潘氏故居“世春堂”,将其改建为耶稣会圣堂,并更名为“敬一堂”。这一切都被时任松江府推官的李瑞和记载于《上海县志》内。[2]

根据叶梦珠[1]所述,清初的敬一堂在耶稣会士的主持下不仅免遭兵乱安然无恙,甚至还得到一定程度的扩建。然而,随着清雍正年间开始全面禁教,敬一堂于1730 年被籍没并改为关帝庙,旁侧的观星台址也于1748 年被改为“申江书院”(敬业书院前身),直至咸丰十一年(1861年)才归还天主教会[3]。20 世纪50年代,敬一堂被改为梧桐路小学;后经过多次学校撤并,由福佑路第一小学(分部)使用。

2 敬一堂现状及历史文献比照

天主教士罗类思曾对1840 年的敬一堂进行描述:“它仍存于上海,保存完好。也许与见习修士有关,这座教堂有一个欧洲样式的修道院回廊(cloister),有几座欧洲传教士的墓及中文墓碑。教堂圣堂很小,内部是三殿式的(three naves),后方有一石砌圣坛,并有耶稣会会徽。”[4]尽管当时的敬一堂已经被改造为关帝庙有百年之久,但其结构和部分细节并未经过重大改动。

实地调研发现,现存大堂的结构与细节同罗类思的描述相符。换言之,现存结构在很大程度上反映了17—18 世纪耶稣会改造的结果。故此,结合实地调研、测绘及历史文献的考据,可对“敬一堂”适应性改造的过程及设计手法进行梳理分析。

文献[2]对所属敬一堂的房屋有较为详细的记载,对建筑历经修缮过程中屋宇的增添、改建及相应开销都列出了相应的细目。其先后收录了明代松江府推官李瑞和、清顺治年间上海县知县涂贄、清康熙年间上海县知县康文长等关于敬一堂的文献记载,是研究敬一堂发展演变历程的重要文献资料。本文对改造细节的考据亦主要依据这一文本。

敬一堂除现存的大堂宗教集会空间外,也包含许多其他功能结构。它是上海最早的科学工作场所,配备有科学仪器的天文观测台和日晷[5]。尽管已无实物留存,但一些文本依然从侧面印证了当时的科研活动。如清初著名画家吴历曾赋诗描写敬一堂庭院中的日晷,“石庭俯视球影午,厨下饭香钟自鸣”[6]。

虽然仅凭遗存很难想象敬一堂原本的规模和样貌,但根据文献[2]记载,康熙十七年(1678 年),金尼阁(Nicolas Trigault)曾在教堂内修建园林,“开园池驳岸共费工食银二十七两零”。可见敬一堂极可能曾经拥有过一座富有江南特色的水景园林。

3 敬一堂的适应性改造

3.1 改造手法之一:最大化利用室内空间

受形制和用材等方面的限制,江南传统住宅与欧洲教堂建筑相比,在结构形式上具有明显局限性,难以形成作为宗教集会使用的大空间。为了满足宗教集会的使用要求,在敬一堂的适应性改造中,采用了以下手法。

3.1.1 减柱造

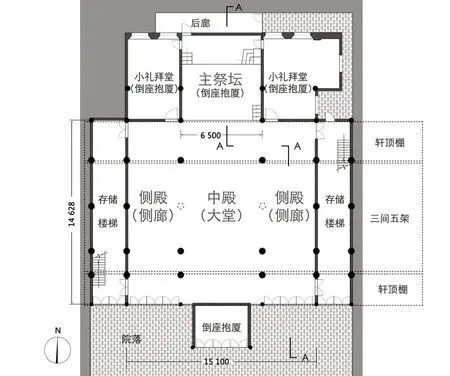

敬一堂目前仅存的大堂是其主要的宗教集会空间,也是整组建筑最核心的部位。这是一座具有典型厅堂结构的传统江南住宅,露明屋架中月梁的雕刻装饰,以及大堂南北两侧的轩顶棚结构,无不体现出鲜明的地域特色。根据现场测绘(图1、2)可知,其现存大堂的平面符合罗类思书信中描述的19 世纪时期维持的空间格局。内部空间呈现三殿式教堂的格局,主祭坛位于北侧,两旁为两座小礼拜堂,中央正对主祭坛的空间为中殿(nave);中殿东西两侧对应小礼拜堂的空间为侧廊或侧殿(aisles)。为了减少仪式举行时的视线遮挡,大堂中央区域使用减少部分内柱的做法(即减柱造),省略了两根脊柱,从而扩大了中殿的视觉效果,加强了室内空间的整体性。减柱造上方的五架梁则用材高大,并且在曲线优美的月梁式梁身上装饰有精美雕饰。

图1 敬一堂现状测绘平面图

图2 敬一堂南立面图

3.1.2 轩顶棚

在大堂南侧的檐步之外又增加了一步架(即1 层脚手架的高度),顶部做轩顶棚处理。这样,在纵向剖面上,整幢建筑有两处轩顶棚,即中殿与北侧祭坛的连接空间、南侧大堂与南侧倒座抱厦之间的连接空间(图3)。这种做法不仅增加了建筑的进深和气势,而且使主祭坛与大堂衔接部分的室内空间在高度上得到提升,整个空间显得比较高敞,满足了使用要求。

图3 敬一堂A-A 剖面图

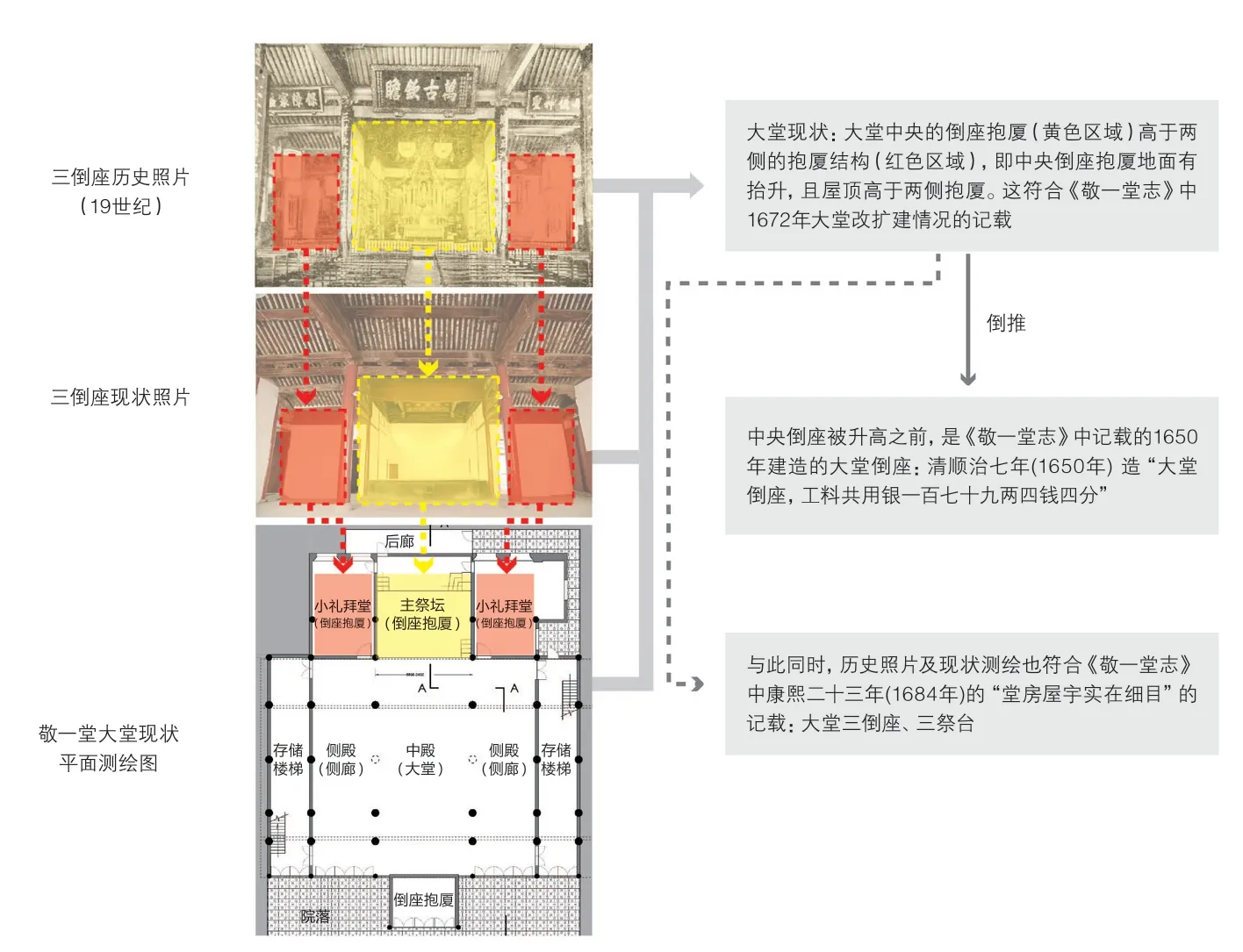

3.1.3 倒座抱厦

在处理祭坛和小礼拜堂空间的改造中,使用了倒座抱厦的结构形式。一方面,避免了对大堂主体空间的占用,以便容纳更多的信众;另一方面,使用相对独立的附属结构形式不仅强调了这些空间相对于大堂空间更加“神圣”的属性,也可以减少对原有建筑的改动。这一做法成为敬一堂大堂与一般民居厅堂类建筑最显著的差异。

关于大堂北侧的3 座倒座抱厦,可根据文献[2]中的记载梳理出大致的改扩建过程:清顺治七年(1650年)造“大堂倒座,工料共用银一百七十九两四钱四分”,推测此为现存大堂北侧中央作为容纳主祭坛空间的倒座抱厦结构;清康熙十一年(1672 年)升高大堂倒座,并在两旁增造倒座;康熙十四年(1675 年)重翻大堂倒座斜沟,做大外堂;康熙二十一年(1682 年)对大堂倒座捉漏,又修圣体台下踏步。

同时,在康熙二十三年(1684年)的一份“堂房屋宇实在细目”[2]中,也清晰地记载了“三倒座”与“三祭台”的一一对应关系:中央倒座为“中大龛”,供奉圣体台;右侧倒座为“右祭台”(右龛),供奉耶稣会创立者圣依纳爵(Ignace de Loyola)像;左侧倒座即“左祭台”(左龛),供奉东方圣徒圣方济各(Saint Francis Xavier)像(图4)。

图4 倒座抱厦的改扩建过程推测

通过上述改造方式,敬一堂大堂的室内空间得到最大程度的扩展,其整体格局也产生变化。不同于一般的中国传统住宅,该建筑实现了进深大于面阔的转变,使其空间格局更适合于天主教堂的仪式需求,表现出类似欧洲集中式教堂的空间特征。

3.2 改造手法之二:文化表征手法

3.2.1 楹联

根据文献[2]记载,康熙十七年(1678 年),敬一堂屏门裱置《坤舆全图》,陆希言题柱“万国五洲总属一元开造化,三才七政更无二上可钦崇”。在现存的一幅摄于19 世纪的敬一堂旧照中,依稀可见这副楹联位于大堂内中央倒座主祭坛两侧的立柱上(图5)。可见在19 世纪时,这副17 世纪的楹联依然被完好地保留了下来,亦或是被不断修复;但如今已不见踪影(图6)。

图5 19 世纪的敬一堂室内中殿空间[2]

图6 敬一堂室内中殿空间现状

3.2.2 主入口的牌楼形式

根据19 世纪保留的照片(图7),推测原教堂入口门廊位于建筑的山墙侧,而非一般中国建筑的南向开间侧,这一点可以从十字架后方的屋脊走向判断出来;同时,根据欧洲教堂的传统,推测其主入口可能位于西侧山墙处。从门廊进入敬一堂后,首先进入前厅空间(现为存储及楼梯间),之后再由前厅两侧的入口进入大堂中殿空间(图8),这样的空间布局和动线流程显然呼应了欧洲教堂对于天主教仪式需求的传统。入口门廊(portico)竖向被分为3 部分,中间高、两边低,形式上模仿了中国传统牌楼做法,正中央顶部竖有一十字架标志。

图7 19 世纪敬一堂入口门廊旧照[7]

图8 主入口门廊及前厅推测示意图

3.2.3 主祭坛天窗处理

大堂北侧主祭坛所在倒座抱厦结构的屋顶正上方设有一天窗,其形式从室内看似方形藻井。设计者在改造中将屋顶上方的平顶换作彩色玻璃顶,以一种新颖别致的方式呼应西方教堂中的穹顶空间,强调了这一空间区域的宗教隐喻(图9)。这一做法在中国传统建筑中极为少见,可理解为耶稣会士在改造中的一种探索。改造时,还特意将主祭坛处的抱厦屋顶抬升,使其高于两侧的小礼拜堂,便于在高差处设置高侧窗以增加主祭坛的采光量,从整体效果上营造出室内空间中最明亮的视觉焦点空间——主祭坛。这种利用明暗反差营造宗教氛围的设计手法在欧洲教堂中极为普遍。

图9 主祭坛正上方天窗及两侧的高侧窗

3.2.4 天主教徽记系统的运用

在教堂的结构构件上,依然保留有清晰可辨的耶稣会宗教符号。如大堂南侧倒座抱厦正中间的额枋处,雕刻有花体拉丁字母的“M”,其内嵌套了“A”(图10),表示“Auspice Maria”,是代表圣母玛利亚的花押字(monogramme),其宗教含义为“万福玛利亚”或“玛利亚庇佑”,是西方天主教堂中极为常见的宗教符号。

图10 南侧倒座抱厦额枋处的花押字浮雕

祭坛正上方天窗四周的额枋处,也均设计有天主教符号浮雕。其中一处是位于正中央代表耶稣会会徽的“IHS”字母组合,是天主教中最常见的符号之一。虽然浮雕已经脱落,但从额枋中央斑驳的痕迹依稀可以分辨出当年被雕刻在上方的字迹(图11)。另外一处是“圣心”(Sacre Coeur,也称“耶稣之心”)浮雕,图像表现为燃烧的心脏(图12),也是天主教最常见的象征符号之一,它的宗教寓意是“象征爱的源泉和牺牲”[8]。也许是标志中的十字架和圣心符号识别度太高,因此在建筑被改作他用后,此二处标记便被刻意抹去了。另外还有一些宗教符号因识别度略低,最终被保留了下来。如耶稣会的拉丁文花体字母缩写SJ(Societas Iesu)的花押字(图13),以及象征基督徒的葡萄、象征圣母(la Sainte Vierge)的玫瑰花、象征无玷感孕(la Vierge immaculée)的百合花(Lys)等基督教文化中常见的植物题材象征元素[9](图14)。这种在教堂及住院建筑中雕刻基督圣号(Christogram)的做法,是耶稣会在中国建造教堂和相关建筑时普遍采用的,也是中国地方天主教徒用来表明自己身份的符号[10]。这种做法甚至不仅限于建筑,有时在船上也可以发现这样的标记。

图11 天窗额枋处的耶稣会会徽“IHS”标记浮雕痕迹

图12 天窗额枋处的“圣心”标记浮雕痕迹

图13 “SJ”的花押字浮雕

图14 额枋处保留的基督教常见植物象征符号

4 结语

敬一堂由民居适应性改造为天主教堂的案例,显示出传统江南民居在建筑类型方面的普适性及建筑空间方面的可塑性。改造后的敬一堂在保留了中国传统住宅结构体系、建造方法及风格样式的同时,又满足了天主教宗教仪式的空间需求。特别是在建筑细节的处理上,巧妙地表达了天主教教堂对于空间仪式性的要求。如对主祭坛上方天窗的处理,运用中国传统的构造方法营造了欧洲教堂内核心的宗教象征性空间,其类似藻井的构造,既符合中国传统建筑的建造逻辑,是真实的结构性表达,又满足了天主教宗教建筑中对空间隐喻的表达,是对西方建筑语汇的恰当转译。更重要的是,敬一堂的适应性改造显示出改造者试图将天主教堂融入中国建筑形式的强烈意图。

敬一堂适应性改造是一个独特的案例,在建筑界具有重要价值。它是东西方建筑文化交流的重要文化遗产,有利于我们从另一个侧面认识中国传统住宅建筑;同时,它也丰富了当下的建筑改造理论,其适应性改造过程中所运用的改造理念和改造手法至今具有参考价值。