膀胱扫描仪联合间歇导尿在脑卒中后神经源性膀胱病人中的应用

2022-10-28李帼媚许雪华

李帼媚,许雪华

佛山市中医院,广东528000

脑卒中后神经源性膀胱(post-stroke neurogenic bladder after stroke,PSNB)是神经源性膀胱的常见类型,多指脑卒中后非意识障碍人群中,出现膀胱的储存和排空障碍,表现为尿频、尿急、尿失禁和尿潴留,其是脑卒中后常见并发症之一,流行病学调查发现,脑卒中后神经源性膀胱的发生率为37%~58%[1]。神经源性膀胱不仅容易引发病人耻辱感、抑郁、焦虑等负性情绪,影响生活质量;同时易引发泌尿系感染、上尿路损害、肾衰竭等并发症,甚至危及生命[2]。间歇性导尿被国际尿控协会认定为神经源性膀胱保守治疗的首选方法,是协助膀胱排空的金标准[3]。许多学者一致认为理想的间歇性导尿应该以容量为基础,即在安全的容量范围内,达到最大的膀胱容量[4]。膀胱扫描仪可以准确扫描病人膀胱容积,计算膀胱内尿量,准确率高,有良好的信度和效度[5]。传统导尿方式单纯通过测定残余尿量,进行导尿,同时排尿功能以病人是否自主排尿进行判断,忽略病人是否彻底排空膀胱、残余尿量是否超过最大膀胱容量。本研究利于膀胱扫描仪测定残余尿情况,间歇性导尿病人在合适的时间点进行导尿,导尿更有针对性,促进膀胱功能恢复,取得满意疗效。现报道如下。

1 对象与方法

1.1 研究对象

于2019年10月—2021年8月选取我院就诊的80例脑卒中后神经源性膀胱病人,按照随机数字表法随机分为观察组和对照组,每组40例。观察组:男28例,女12例;年龄50~75(60.2±8.4)岁;脑梗死20例,脑出血20例。对照组:男25例,女15例;年龄52~75(63.0±9.0)岁;脑梗死23例,脑出血17例。两组病人性别、年龄、脑卒中类型比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 诊断标准

参考《卒中后神经源性膀胱诊治专家共识》[6]中有关内容拟定:①卒中诊断明确;②存在下尿路、上尿路功能障碍以及泌尿系统并发症;③两者存在时间相关性并用其他病因无法解释。

1.3 纳入标准

①符合卒中后神经源性膀胱诊断标准;②生命体征平稳,意识清楚,无认知功能障碍;③病人知情同意并签署同意书。

1.4 排除标准

①不符合卒中后神经源性膀胱诊断标准;②意识障碍、认知障碍、构音障碍者;③既往有肾上腺腺瘤、肾积水、肾囊肿、膀胱炎、尿道炎、尿道狭窄、输尿管肿瘤、输尿管息肉等泌尿系疾病;④由颅内占位性、多发性硬化、脊髓病变、椎管狭窄、糖尿病等引起神经源性膀胱;⑤伴有严重内科疾病者。

1.5 干预方法

两组均予以制定饮水计划(从07:00~20:00每隔2 h饮水300 mL,每日饮水总量约2 000 mL,20:00后不饮水)、膀胱功能训练(主要包括反射性排尿训练、代偿性排尿训练、肛门牵张训练、盆底肌训练等,由一名专门康复师进行指导)[7]。对照组予以清洁间歇导尿术,观察组每次导尿前借助膀胱扫描仪测定膀胱内尿量,若膀胱不够充盈,尿量<300 mL,延迟导尿时间点,导尿结束后,再次用膀胱扫描仪测定膀胱内残余尿量。

1.5.1 对照组

予以行清洁间歇导尿术,导尿时,严格执行无菌操作,选择大小、硬度适宜的一次性导尿管,液状石蜡润滑后插入,动作缓慢轻柔。间歇导尿时间根据残余尿量而定,间隔4~6 h导尿1次,每天导尿4~6次(常规导尿时间为07∶00、11∶00、15∶00、19∶00、23∶00,夜间尿多者加导尿1次),若2次导尿尿量>200 mL,残余尿量 <200 mL,可间隔8 h导尿1次,自主排尿间隔时间>每隔2 h 1次或残余尿量<100 mL,可终止导尿。建立导尿记录单,记录每次导尿时间、尿量、次数、残余尿量。若发现尿路感染,及时处理。

1.5.2 观察组

借助PBSV3.1膀胱扫描仪制定导尿时间和次数,测定由专门经过培训合格的护理人员操作,在病人自觉膀胱充盈时或饮水后1 h或于每次固定漏尿前1 h用膀胱扫描仪测量残余尿量。若残余尿量<300 mL或<50%安全容量,延迟导尿;若残余尿量300~500 mL或>50%安全容量,但未超过安全容量,常规间歇导尿;若残余尿量>500 mL或超过安全容量,立刻导尿。两组均建立导尿记录单,记录每次导尿时间、尿量、次数、残余尿量。若发现尿路感染,及时处理。

1.6 评价指标

①最大膀胱容量及残余尿量,采用膀胱扫描仪测定两组干预前后最大膀胱容量及残余尿量。②膀胱功能重建时间,连续3 d残余尿量<80 mL或<最大膀胱容量的20%所用时间。③尿路感染发生率,记录两组干预前后尿路感染发生率。④疗效比较,疗效比较参考《中药新药临床研究指导原则》拟定[8],痊愈:主症积分减少>70%,残余尿量减少>50%;显效:主症积分减少30%~70%,残余尿量减少30%~50%;无效:主症积分减少<30%,残余尿量减少<30%。

1.7 统计学方法

2 结果

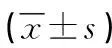

2.1 两组最大膀胱容量及残余尿量比较

干预前两组最大膀胱容量和残余尿量差异无统计学意义(P>0.05);干预后两组最大膀胱容量较本组干预前升高(P<0.05),残余尿量降低(P<0.05);且观察组最大膀胱容量高于对照组(P<0.05),残余尿量低于对照组(P<0.05)。见表1。

表1 两组最大膀胱容量及残余尿量比较 单位:mL

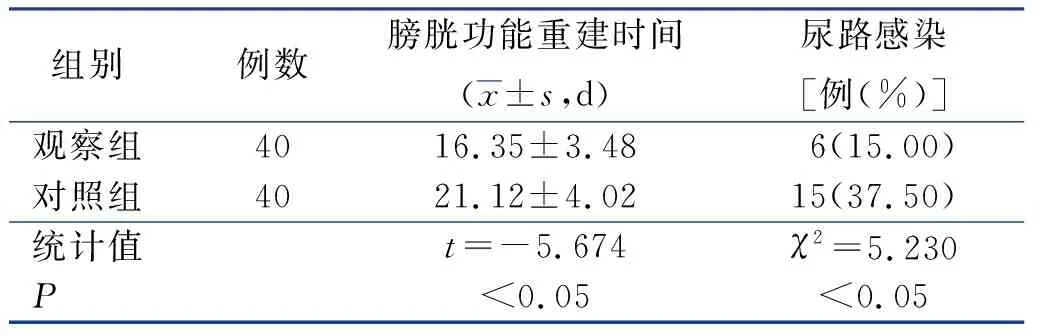

2.2 膀胱功能重建时间及尿路感染发生情况比较(见表2)

表2 两组膀胱功能重建时间及尿路感染发生情况比较

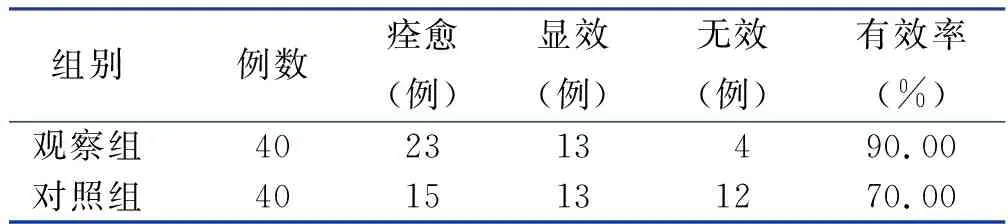

2.3 两组疗效比较(见表3)

表3 两组疗效比较

3 讨论

脑卒中是常见的脑血管疾病,具有发病率高、死亡率高、致残率高和复发率高的特点,严重威胁人们生命健康。脑卒中后易导致各种功能障碍,脑卒中后抑郁、肢体障碍、认知障碍、吞咽障碍等,而脑卒中后神经源性膀胱同样严重影响病人生活质量,极大提升病人致死率和致残率,逐渐受到临床医生重视。脑卒中后神经源性膀胱常易导致上、下尿路功能障碍,易并发泌尿系感染、肾积水,甚至肾衰竭。不仅影响病人的生活质量,同时影响病人的生存率和预后。有研究表明,脑卒中后神经源性膀胱是脑卒中后病人死亡和预后不良的重要预测指标[9]。早期对脑卒中后神经源性膀胱病人采取积极有效的管理措施,可有效缩短病程、降低并发症、促进膀胱功能恢复及提高病人生活质量[10]。脑卒中后神经源性膀胱其治疗原则:减少反流,降低上尿路损伤风险;增加膀胱顺应性,恢复膀胱容量;较少尿失禁,恢复控尿能力;减少尿路感染、肾积水等并发症发生[11]。目前对于其治疗主要包括盆底肌锻炼、膀胱功能训练、手法辅助排尿、导尿、药物治疗、神经电刺激、肉毒素注射等治疗[12]。而其中间歇性导尿被国际尿控协会推荐为治疗神经源性膀胱功能障碍的首选方法。间歇导尿相比留置导尿,留置时间较短,避免留置过程,膀胱内壁菌落脱落,易引发泌尿系感染。间歇导尿可帮助病人重新建立排尿反射,使膀胱充盈和排空过程更加规律,有利于保护尿路功能和生理状态,促进膀胱功能恢复[13]。张乐英[14]将间歇性导尿应用于脑卒中伴随神经源性膀胱病人,可有效改善症状,促进膀胱功能恢复,降低尿路感染率,提高生活质量。众多学者一致认为理想的间歇性导尿应该以容量为基础,即在安全的容量范围内,达到最大的膀胱容量传统的间歇导尿。传统的间歇导尿方法单纯粗略的测定残余尿量进行导尿,其存在一定的弊端:一方面,增加不必要的导尿次数,这样就增加泌尿系感染风险;另一方面,膀胱内储存过多尿液未及时排出,使膀胱过度膨胀,这样就增加膀胱内活动性感染率,引发逼尿肌肌源性损害。此外,传统的确定残余尿的方法会给病人带来疼痛不适及恐惧感,容易造成尿道黏膜损伤,增加泌尿系感染率[15]。膀胱扫描仪是将探头放置膀胱位置进行非侵入性扫描,依靠声波反射完成多个横断面扫描信息,探测的信号处理后传送至嵌入式计算机系统,计算机系统对膀胱边界识别、容积计算,实现对膀胱容量的测定。将膀胱扫描仪应用于间歇导尿,可以通过测定残余尿量,更好地确定导尿时间点,避免盲目的导尿,增加感染风险。又避免尿液过多,膀胱过度膨胀增加反流风险。此外,膀胱扫描仪能够帮助辅助制定更合理的饮水计划、识别盆底肌训练膀胱颈部的高度以及松弛程度。邱耀均等[16]膀胱扫描仪测定神经源性膀胱病人残余尿,发现膀胱扫描仪能够准确地获取病人残余尿量信息,并确定导尿时间,还能减少不必要的导尿次数,降低膀胱感染率,减少并发症,提高病人生存质量。

4 小结

本研究显示,膀胱扫描仪联合间歇导尿应用于脑卒中后神经源性膀胱病人,可提高最大膀胱容量,降低残余尿量,缩短膀胱功能重建时间,降低尿路感染发生率,提高临床疗效。说明膀胱扫描仪联合间歇导尿应用于脑卒中后神经源性膀胱,能改善膀胱功能,降低尿路感染发生率,促进膀胱功能恢复。