高校辅导员职业使命感与工作及生活满意度的关系

2022-10-26李雨航张春雨

李雨航 张春雨

(陕西师范大学心理学院, 西安 710062)

1 引言

高校辅导员是大学教育工作的主力队伍之一,他们不仅需要负责大学生的思想政治教育工作,还需要承担心理健康等工作任务。因此,高校辅导员具有特殊而重要的教育地位。然而,教育部教育发展研究中心2018年对6186名高校辅导员的调查显示(陈子季, 2019),32.6%的辅导员表示不会继续留任辅导员岗位,仅有不到9%的人表示想长期从事辅导员工作。这表明高校辅导员的职业认同感和满意度可能偏低。因此,深入理解高校辅导员对于自身职业的认同感和使命感对高校辅导员队伍建设具有重要意义。

职业使命感是近年来职业心理学领域的热点主题,学者们也取得了丰硕的研究成果。大量研究普遍证实,职业使命感对个人的生活、工作及健康等方面有积极的作用,比如促进一般幸福感,提高工作满意度,降低工作缺勤率,获得工作和个人的意义感等(Duffy et al., 2018)。然而,也有研究发现职业使命感存在负面作用,比如会引起过度的工作投入, 导致工作—家庭冲突(Hirschi et al., 2019)。这一结论符合工作与家庭研究上的“稀缺假设”,即当个人参与到多重角色(如工作和家庭)中时,由于时间和资源有限,会导致角色之间的相互冲突(Greenhaus & Beutell, 1985)。然而,后续的“扩张理论”并不赞同这种假设(Barnett & Hyde, 2001),该理论认为对一个角色的承诺并不会排挤掉对另一个角色的承诺。与该论文相类似,Greenhaus和Powell (2006)提出了工作—家庭助益理论,认为个体在一个角色上获得积极的体验会扩张到其他角色上。据此,即使职业使命感引起个人对工作的过度投入,但如果其在工作角色上能获得积极的体验,那么它非但不会引起工作—家庭冲突,反而会促进工作—家庭助益。鉴于此,本研究关注高校辅导员的职业使命感,探究其是否能促进工作—家庭助益,从而有助于提升工作满意度和生活满意度。之所以关注这两个满意度变量,是因为个人的满意度越高,其离职倾向会越低(Tschopp et al., 2014),因此,本研究关注高校辅导员的工作与生活满意度,为解决辅导员队伍建设的现实困境提供了启示。

贡献主要体现在两个方面,一是有助于理解高校辅导员职业使命感的积极作用;二是有助于探究职业使命感与幸福感之间关系的作用路径。“千条线一根针”对辅导员来说是常态,他们花费大量精力在学生工作上,心理和身体都处于超负荷的状况,其对工作和生活的满意度及其工作和家庭之间的关系尤其需要关注和研究。因此,本研究将从工作与家庭的角度为这一关系提供新的视角。

2 理论假设

2.1 践行职业使命感

职业使命感是一种复杂的体验,最早Wrzesniewski等人(1997)将它界定为一个区别于看重物质报酬和职业升迁的取向,职业使命取向的人看重职业带来的实现感和社会价值。后续多个研究对职业使命感的概念进行了探索, 综合来看, 对职业使命感的界定通常强调三个核心特征: (1)源于自身并超越自我的召唤,即个人受到某种力量的感召或推动而从事一份职业,这种力量可以是外在的(如国家的号召、社会的需求),也可以是内在的(如热爱已久的兴趣);(2)意义与价值,即具有职业使命感的人通过职业实现自己的意义与价值;(3)亲社会或利他倾向,即职业使命感中带有一种服务他人或贡献社会的亲社会动机(Dik & Duffy, 2009; Duffy et al., 2018; Thompson & Bunderson, 2019)。 与此类似, 在中国背景下, 职业使命感的内涵维度也与西方背景下的类似(王雁等, 2022; Zhang et al., 2015),但在驱动职业使命感的力量上,中国文化更强调责任感,且缺少西方文化下的宗教驱动力(Zhang et al., 2015)。

职业使命感存在多种状态,怀有职业使命感与践行职业使命感是不同的状态(Duffy et al., 2018),如果一个人只是对某种职业怀有职业使命感,但并未践行以及实现自己的追求,则可能会体验到消极的后果(Gazica & Spector, 2015)。因此,相比怀有职业使命感,践行职业使命感与积极结果变量的关系更紧密(Duffy et al., 2012)。针对高校辅导员群体,本研究关注的是践行职业使命感,因为相比于他们是否对某种职业怀有使命感,更重要的是是否在践行和实现。

2.2 践行职业使命感与工作—家庭助益

工作—家庭助益是指在一个角色(工作/家庭)中的积极体验增强另一个角色(家庭/工作)的质量,并提高该角色的表现(Greenhaus & Powell, 2006)。因此,它一般涉及双向体验,其一为工作助益家庭,指的是工作体验提升了家庭角色的质量,其二为家庭助益工作,指的是家庭体验提升了工作角色的质量。根据工作—家庭助益理论(Greenhaus & Powell, 2006),个人在工作角色上具备的资源会提升其在工作角色上的积极情绪体验,这种体验有助于提升个人在家庭角色上的表现,进而提升在家庭角色上的积极体验,形成工作与家庭相互助益的循环。这也与工作—家庭资源模型(Brummelhuis & Bakker, 2012)的理论要点一致,即个人在工作角色上的资源积累促进其在家庭角色上积极体验和表现的提升。反之亦然。

根据以上理论,践行职业使命感可能会因为提升了个人在工作上的积极体验而促进工作—家庭助益。研究发现,那些正在践行和实现自己职业使命感的人更敬业和投入(Ehrhardt & Ensher, 2020),感受到更积极的情绪(Conway et al., 2015), 体验到在工作上更大的意义感(Bunderson & Thompson, 2009)、满意度以及更少的压力(Ehrhardt & Ensher, 2020)。研究发现,这些积极的工作体验与工作助益家庭和家庭助益工作均存在正相关(Bakker et al., 2013; Siu et al., 2010)。因此,践行职业使命感所带来的积极工作体验,可能提升个人在家庭角色上的质量,反过来,被促进的家庭角色上的积极体验也会提升工作角色上的表现。也就是说,高校辅导员践行职业使命感可能与工作助益家庭和家庭助益工作均存在正相关关系。鉴于此,提出假设1a:践行职业使命感与工作助益家庭显著正相关。假设2b:践行职业使命感与家庭助益工作显著正相关。

2.3 工作—家庭助益与工作满意度和生活满意度

工作满意度是指个体通过评估自身的工作或其工作经验,而获得的愉快或积极的情感(Hoppock, 1937)。而生活满意度是个人根据自己确立的标准,主观性质上对自己生活质量的评定(Shin & Johnson, 1978)。元分析发现,工作助益家庭对工作满意度和生活满意度均存在积极作用(Zhang et al., 2018)。同样,家庭助益工作也对工作满意度和生活满意度存在积极作用(McNall et al., 2010)。然而,在两者中,工作助益家庭对工作和生活满意度的效应量更大。一种可能的解释来自社会交换理论(McNall et al., 2010),当工作领域的积极体验对个人的家庭领域有所帮助时,个人更可能满意并回报提供助益的一方,即工作一方。因此,工作助益家庭对工作满意度的作用效应更大。此外,元分析的结果也发现,工作助益家庭对生活满意度的作用效应也大于家庭助益工作对生活满意度的作用效应(Zhang et al., 2018)。鉴于此,高校辅导员的工作助益家庭与家庭助益工作可能与工作满意度和生活满意度均存在正相关,但工作助益家庭与它们的相关会更大。据此提出假设2a:工作助益家庭与工作满意度和生活满意度存在显著正相关,且大于家庭助益工作与两者的相关。假设2b:家庭助益工作与工作满意度和生活满意度存在显著正相关,且小于工作助益家庭与两者的相关。

2.4 工作—家庭助益的中介作用

综合以上假设,建立起工作—家庭助益在践行职业使命感与工作及生活满意度之间的中介作用,即高校辅导员践行职业使命感通过促进其工作助益家庭和家庭助益工作而对其工作满意度和生活满意度起积极作用。其中,工作助益家庭的中介作用大于家庭助益工作的作用。因此,本研究检验高校辅导员践行职业使命感对其满意度体验的作用机制,提出假设3a:工作助益家庭在践行职业使命感和工作满意度及生活满意度之间起中介作用,该作用效应大于家庭助益工作的中介作用。假设3b:家庭助益工作在践行职业使命感和工作满意度及生活满意度之间起中介作用,该作用效应小于工作助益家庭的中介效应。

3 研究方法

3.1 被试

被试为来自陕西、辽宁、天津和重庆十所大学的辅导员。问卷通过向被试所在的微信工作群组发送简短的邀请函和在线问卷链接发放。累计发放十个微信群组,回收有效问卷267个,被试年龄范围为23至58岁,平均年龄为31.33岁(SD=5.91);男性占42%,本科占6%,硕士占90%。博士占4%。

3.2 研究工具

3.2.1 践行职业使命感

采用Duffy等人(2012)开发的践行职业使命感量表的六项简短版本,该量表共六个题项,采用7点评分(1分为“完全不符合”,7分为“完全符合”),得分越高表示其践行职业使命感水平越高。除此以外,还设置一个附加选项“不适用—我没有使命感”用来筛选不存在职业使命感的被试。例题如“我正在从事着自己感到有使命感的工作”,该量表在本研究中的克隆巴赫α系数为0.96。

3.2.2 工作助益家庭和家庭助益工作

采用由Carlson等人(2006)编制的六项简短版本量表评估工作—家庭助益的两个维度:工作对家庭的助益和家庭对工作的助益。每个维度包含三个题项,采用5点评分(1分为“完全不符合”,5分为“完全符合”),得分越高表示工作—家庭助益水平越高,工作对家庭的助益代表题项为“我对工作的投入让我感到开心,这有助于我去做一个更好的家人”。该维度在本研究中的克隆巴赫α系数为0.84。家庭对工作的助益代表题项为“我对家庭的投入让我心情愉悦,这有助于我更好地去工作”。该维度在本研究中克隆巴赫α系数为0.84。

3.2.3 工作满意度

采用由Brayfield和Rothe(1951)编制的工作满意度量表测量个体的总体工作满意度。该量表共五个题项,采用7点评分(1分为“完全不符合”,7分为“完全符合”),得分越高表示工作满意度水平越高。例题如“我在工作中找到了真正的乐趣”。Judge等人(1998)的研究验证了该量表具有较好的信度,克隆巴赫α系数为0.88。该量表在本研究中克隆巴赫α系数为0.86。

3.2.4 生活满意度

采用Diener等人(1985)编制的生活满意度量表。该量表共五个题项,采用7点评分(1分为“完全不符合”,7分为“完全符合”),得分越高表示生活满意度水平越高。例题如“我对现在的生活感到满意”,该量表在本研究中克隆巴赫α系数为0.90。

3.2.5 控制变量

为了排除无关变量对研究结果的影响,选取性别、学历、年龄、婚姻状况(0为未婚,1为已婚/与伴侣生活在一起)、子女人数和每日工作时间作为控制变量。

3.3 数据分析

采用SPSS 23.0进行信度分析和相关分析等,并采用Mplus 7.0进行结构方程模型下的中介模型分析。

4 研究结果

4.1 共同方法偏差检验

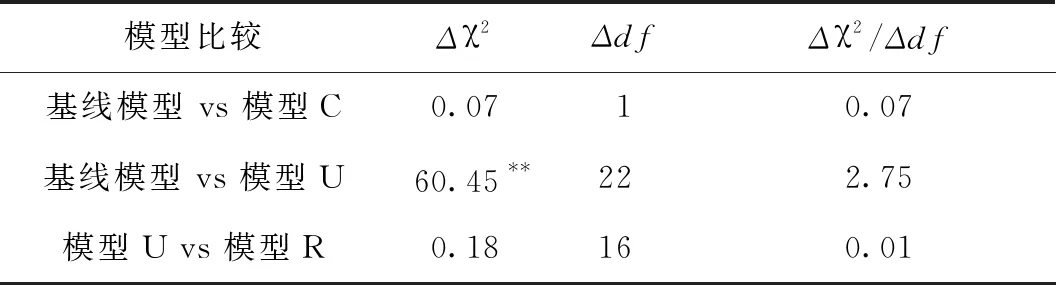

采用验证性因子分析标签变量法(汤丹丹,温忠麟,2020)进行共同方法偏差检验。首先加入一个与研究变量在理论上均不存在相关的标签变量。然后逐步检验五个模型,通过模型之间的差异检验比较确定共同方法变异和偏差的情况(Richardson et al., 2009)。结果显示,模型U与基线模型的拟合差异显著,但与模型R的拟合差异不显著(见表1和表2)。这表明虽然不可避免地存在一定的共同方法变异,但是共同方法偏差并不严重。

表1 标签变量法下的各模型拟合指数

表2 标签变量法下的模型比较

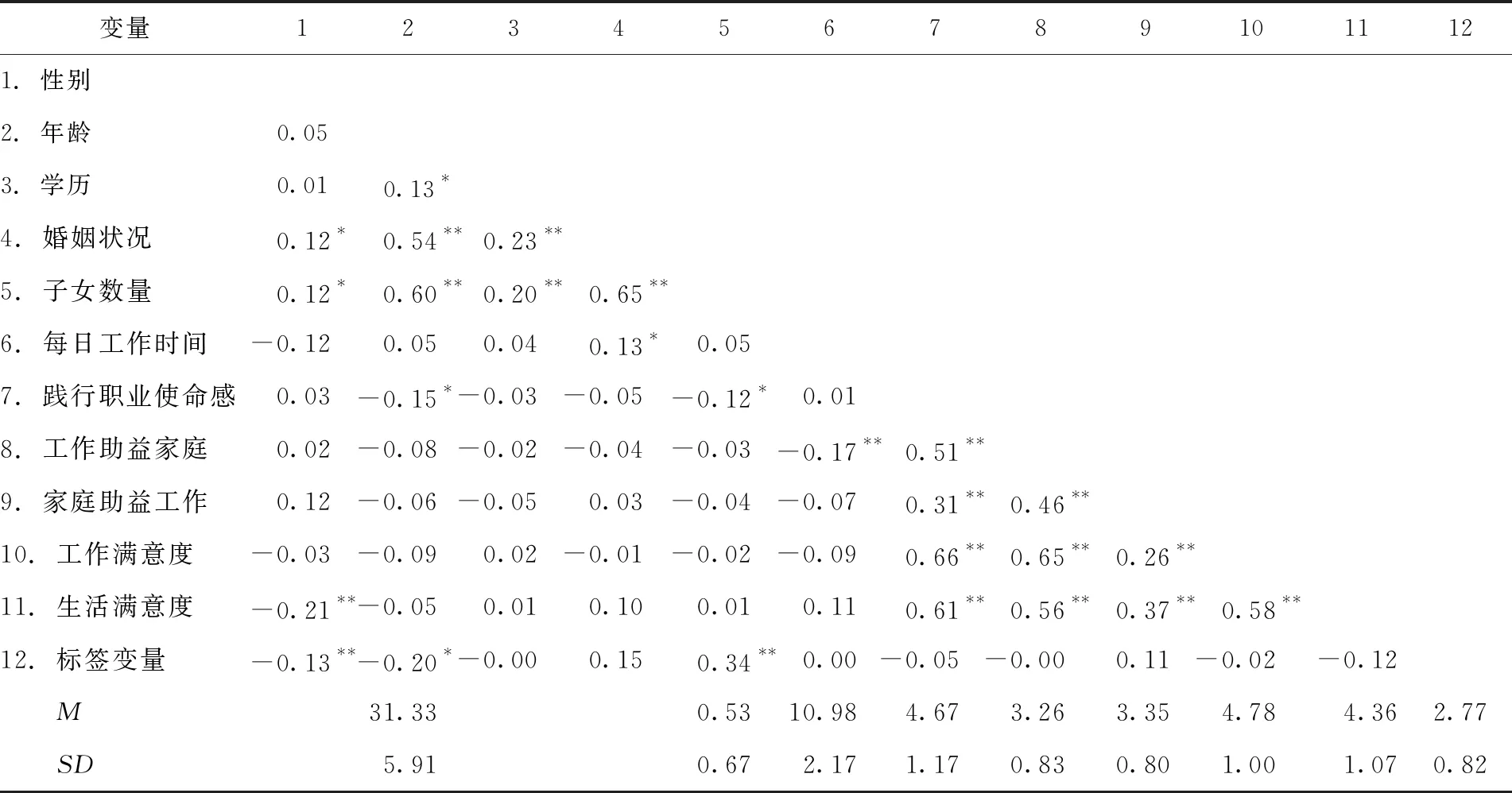

4.2 各变量间的描述性统计及相关分析

各变量的平均数、标准差和相关系数见表3。从表3可以看出,践行职业使命感和工作助益家庭、家庭助益工作、生活满意度和工作满意度显著正相关,工作助益家庭和家庭助益工作与工作满意度和生活满意度显著正相关。人口学特征上,践行职业使命感与年龄和子女数量呈负相关,工作助益家庭与工作时间呈负相关,男性的生活满意度大于女性。对此,在中介模型中尝试控制人口学变量,但对结果没有影响,为了简化模型,并未将人口学变量列入模型。

表3 变量标准差均值和相关系数

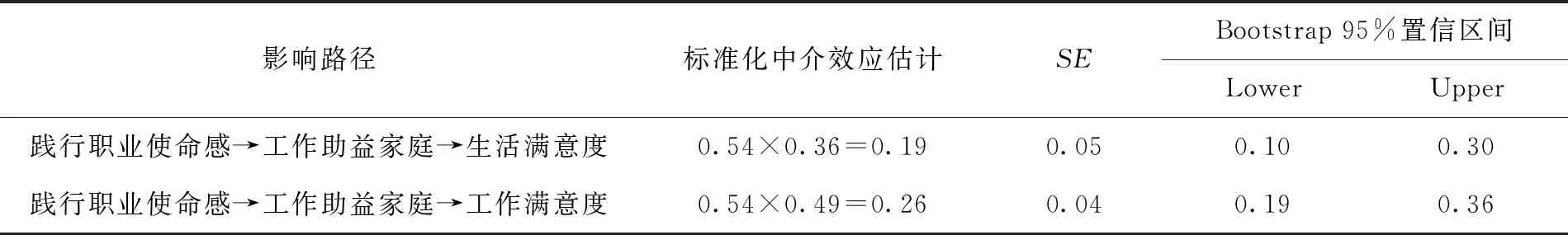

4.3 中介模型检验结果

采用偏差校正的Bootstrap法进行中介效应检验,并构建了一个潜变量中介结构方程模型,各潜变量均由其各自的题目作为指标。模型拟合度较好(χ2=691.30,df=289, χ2/df=2.39, CFI=0.92, TLI=0.91, RMSEA=0.07, SRMR=0.06)。从模型的各路径系数(见图1)可以看出,践行职业使命感对工作助益家庭的标准化路径系数为0.54(p<0.001),践行职业使命感对家庭助益工作的标准化路径系数为0.28(p<0.001),表明践行职业使命感与工作助益家庭和家庭助益工作显著正相关,假设1a和假设1b成立;工作助益家庭对生活满意度的标准化路径系数为0.36(p<0.001),对工作满意度的标准化路径系数为0.49(p<0.001),家庭助益工作对生活满意度的标准化路径系数为0.09(p>0.05),对工作满意度的标准化路径系数为-0.12(p>0.05),这两条路径均不显著,因此,假设2a成立,但假设2b不成立。由于家庭助益工作对因变量的路径不显著,因此判定该中介不存在,即假设3b不成立。由表4可知,工作助益家庭在践行职业使命感和生活满意度之间的中介效应为0.19,工作助益家庭在践行职业使命感和工作满意度之间的中介效应为0.26,且根据5000次抽样样本所得到的Bootstrap 95%的置信区间分别为[0.10, 0.30]和[0.19, 0.36], 均不包括0,表明这两条路径的中介作用显著,因此假设3a成立。

表4 工作—家庭助益的中介效应检验结果

5 讨论

本研究聚焦高校辅导员群体,探究其践行职业使命感通过工作—家庭助益的中介作用,及其对其工作满意度和生活满意度的积极作用。结果表明:工作助益家庭在践行职业使命感与工作满意度、生活满意度之间的关系上起中介作用,且对工作满意度的促进作用大于对生活满意度的促进作用,而家庭助益工作的中介作用则并未被证实。从以往研究来看,McNall等人(2010)发现,如果个体经历了工作助益家庭,他们将更多的回报提供利益的工作角色,而不是接受利益的家庭角色。本研究的结果很好地证实了这一点。工作助益家庭在践行职业使命感与工作满意度、生活满意度之间的关系上,对工作满意度的促进作用大于对生活满意度的促进作用。从结果来看,高校辅导员体验到的工作助益家庭的水平高于家庭助益工作,更多情况是工作角色提供利益,家庭角色接受利益。因此对工作满意度和家庭满意度的促进更多来自工作助益家庭而非家庭助益工作。Wayne等人(2004)通过研究来自美国的样本,同样发现家庭助益工作对工作满意度的促进作用并不显著。这在一定程度上对家庭助益工作的中介效应不显著进行了解释。本研究所得结论也有助于进一步理解职业使命感在辅导员职业群体中的重要性。

5.1 理论贡献

首先,高校辅导员践行职业使命感促进其工作助益家庭,进而促进工作满意度和生活满意度的提升。这扩展了目前对职业使命感与多领域满意度关系的理解(Duffy et al., 2012, 2018),从工作与家庭的角度为这一关系提供了新的解释。而且,研究结果支持职业使命感对工作—家庭助益的积极作用,这与部分前人的研究结论一致。如Hirschi等人(2019)在德国群体发现,怀有职业使命感促进积极情绪的体验,进而促进工作对非工作领域的助益。综上,践行职业使命感的助益作用不会仅局限在工作角色上,还会扩展到家庭角色上,会让个人对工作和生活感到更满意。这一研究发现支持了工作—家庭助益理论的假设(Greenhaus & Powell,2006),即职业使命感作为一个在职业上获得积极体验的来源因素,促进了工作对家庭角色的助益。

其次,高校辅导员践行职业使命感能促进其家庭助益工作,但家庭助益工作对工作满意度和生活满意度的促进作用却并未被证实。该发现一方面支持了工作—家庭助益理论的假设(Greenhaus & Powell,2006),即职业使命感所带来的积极体验促进了工作与家庭角色之间的双向互益。另一方面也支持了以往元分析发现的结果,即工作助益家庭对工作满意度和生活满意度的作用效应更大,而家庭助益工作对这两个满意度的作用效应更小(Zhang et al., 2018)。在本研究中这一作用效应不显著,这符合工作—家庭助益研究领域的角色内效应大于角色间效应的结论(McNall et al., 2010; Zhang et al., 2018),工作助益家庭会对工作领域的作用更大,而家庭助益工作会对家庭领域的作用更大。高校辅导员工作繁重,花费大量精力在学生工作上, 身心都投入工作, 从结果也能明显看出, 他们体验到的工作助益家庭水平高于家庭助益工作,因此更多的是将工作中的积极体验通过工作助益家庭传递到家庭角色中,从而提升其工作满意度以及生活满意度,而家庭角色对工作的助益不足以促进其在工作和生活上的满意度。

最后,扩展了对高校辅导员职业使命感的作用和重要性的理解。以往研究虽然揭示了职业使命感在教师群体的重要性(张春雨等,2013),但目前仍未见关注高校辅导员群体职业使命感的实证研究。以往针对高校辅导员的职业研究多关注职业认同方面(董秀成,吴明证,2010),本研究聚焦高校辅导员的职业使命感,揭示了高校辅导员践行职业使命感的重要性和积极作用,这对后续开展辅导员职业使命感的研究具有启发意义。

5.2 研究启示

一方面,职业使命感是促进高校辅导员工作—家庭助益及后续工作及生活满意度的重要因素。践行职业使命感能有效促进高校辅导员的工作助益家庭与家庭助益工作,进而有效提高其工作满意度和生活满意度。因此,在高校辅导员队伍的选拔、培养和提拔等环节,应考虑其职业使命感,鼓励教育管理部门发掘高校辅导员从事这份职业的驱动力、与个人意义的连结以及与自身社会意义的连结,以此提高高校辅导员的工作满意度和职业认同感,减少辅导员流失。另一方面,由于高校辅导员工作繁重,其工作与家庭的平衡可能会受到时间和精力有限性的影响。因此教育管理部门应该更多关注高校辅导员的工作角色质量,增加高校辅导员配备数量,遵从《普通高等学校辅导员队伍建设规定》中设置的辅导员和学生比例要求,降低高校辅导员工作强度,减轻其工作压力,进一步促进职业使命感所提供的工作—家庭助益,降低其离职的倾向,这有助于高校辅导员队伍的培养和建设。

5.3 研究局限与展望

其一,家庭对工作的助益这一中介的作用并未证实,但以往研究发现家庭助益工作对工作及生活满意度的作用效应只是小于工作助益家庭,并非不存在作用效应。因此,未来有必要继续深入检验这一作用关系,也可以尝试探索这一关系路径中存在的调节变量。其二,采用横断设计,所得结果无法做因果推论,也无法从心理变化角度解释研究结果的动态性,未来可以考虑采用纵向研究设计,以更有力地检验变量之间的关系。其三,由于被试群体的特殊性,样本量不够大,虽然G*power计算显示达到中等效应的相关系数,需要138个样本即可达到0.05水平的统计显著性,但未来研究采用更大的样本量仍然是有必要的。

6 结论

(1)高校辅导员践行职业使命感与工作助益家庭和家庭助益工作显著正相关。

(2)高校辅导员的工作助益家庭与其工作满意度和生活满意度显著正相关。

(3)工作助益家庭在高校辅导员践行职业使命感与其工作满意度和生活满意度的关系中起显著的中介作用。

(4)家庭助益工作在高校辅导员践行职业使命感与其工作满意度和生活满意度关系中的中介作用不显著。