“公筷公勺”使用意愿的原因分析及其助推策略

2022-10-26张晓琪鲁晓洁

张晓琪 鲁晓洁 袁 博

(宁波大学心理学系暨研究所,宁波 315211)

1 引言

自新冠肺炎疫情暴发以来,为加强防范,习近平总书记在主持召开专家学者座谈会时指出,要倡导文明健康绿色环保的生活方式,开展健康知识普及,树立良好饮食风尚,推广文明健康生活习惯。为响应此号召,各地出台规章,积极推行“分餐”饮食,如,北京、上海、广州、宁波等地发出分餐制、公筷制或双筷制倡议。“公筷公勺”属于分餐制的一种,指用餐者使用公共餐具分配食物,使用个人餐具用餐的就餐方式(许世卫, 2007)。采用“公筷公勺”可以有效减少接触他人唾液,避免疾病传播。

在以往疫情防护措施中,“公筷公勺”已被广泛宣传并实施。2003年“非典”疫情时,许多餐厅曾推出分餐制,使用“公筷公勺”在此期间一度流行。然而,随着疫情好转,“公筷公勺”的使用率也随之减少(吕书红等, 2008)。因此,促进公众积极使用“公筷公勺”,避免使用习惯随疫情好转而消退,是在如今疫情反复形势下,减少新冠病毒传播的重要举措。然而,受我国传统饮食文化和人情文化的影响,公筷公勺的实施推广受到诸多方面的影响,尤其是在家庭情景中(潘杨, 邓韶英, 2020)。那么,哪些因素促进或者降低了人们使用“公筷公勺”的意愿?采用何种措施可以提升人们使用“公筷公勺”的意愿?

以往调查研究表明,推广使用“公筷公勺”的阻力主要集中在三个方面:餐厅运营成本、传统饮食文化以及使就餐过程过于繁琐麻烦(潘国旗, 叶菲斐, 2021; 潘杨, 邓韶英, 2020)。例如,“大多数餐馆不提供‘公筷公勺’或提供‘公筷公勺’的数量不足”“如果就餐时只有自己使用‘公筷公勺’,我会感到自己不合群(尴尬/认为自己可能会被他人嫌弃)”“使得就餐过程过于繁琐”等。随着疫情暴发,疫情防控常态化,公众对保持身体健康愈发重视。通过借助媒体、网络推广使用“公筷公勺”,邀请医学专家进行传染病科普等(储韵秋等, 2022)方式是促进公众使用公筷公勺的重要影响因素。因此,推动公众使用“公筷公勺”不能仅仅停留在提高个体疾病传染意识,更应该关注群体行为引导,树立健康饮食新风尚。

使用“公筷公勺”可视为一种新规范,规范是群体中大部分成员共同遵守并执行的一系列行为准则,是影响个体行为的重要因素(陈思静, 2011)。Schwartz(1977)认为,规范作用于行为的前提是个体对于规范的知觉。例如,Cialdini等人(1990)发现,相较于处于整洁环境中的被试,处于脏乱环境中的被试更有可能乱扔垃圾。个体必须认识到不遵守规范可能会产生不良后果,并且意识到自己负有直接责任(洪贝琪, 2019; Siu et al., 2012)。对于公众而言,在就餐过程中,不使用“公筷公勺”可能会造成疾病传播,不良后果并不是即刻产生的。且使用“公筷公勺”是一个群体行为,需要共餐者一起参与,个体易借口推脱,不能意识到自己对传播疾病负有直接责任,从而导致规范难以激活。参考以往促进节能减排等环保行为的措施,大多基于高成本强制性传统社会治理手段,例如奖惩措施。但此类方案并不适用于推进使用“公筷公勺”。基于此,低成本非强制性的助推策略为此提供新思路。

助推是指采用较为“隐性”的方式,对个体的行为产生影响(李佳洁, 于彤彤, 2020; Thaler & Sunstein, 2008)。由于认知、动机等方面的缺陷(如损失厌恶、惯性思维),人们会产生不理性行为(王晓田, 2019)。利用助推策略,改变参照点或信息呈现方式有利于规避认知缺陷(李爱梅等, 2021)。在助推策略中,默认选项拥有丰富的研究基础与研究成果(樊亚凤等, 2019)。默认选项是指消费者在没有明确指定的情况下接受的选项(Brown & Krishna, 2004),也是目前我国用于推进“公筷公勺”的主要措施之一,常见方式为餐厅主动为每桌食客提供使用“公筷公勺”(郭娟, 崔桂友, 2019)。然而,从目前“公筷公勺”使用程度来看,默认选项并没有起到显著的促进效果。Zhang等人(2020)在武汉疫情后对公众使用“公筷公勺”的情况进行调查研究,发现仅有不到一半的参与者(44.8%)在就餐时使用“公筷公勺”。除默认选项外,还可以通过公益海报呈现相关助推信息,进而影响人们的行为。在以往研究中,研究者将这种方式运用于节能、环保、健康饮食等领域(傅鑫媛等, 2019),主要包括信息加工框架效应、描述性规范(Cialdini et al., 1990)以及价值信念规范理论(Stern et al., 1999)。

在信息加工过程中,相同的信息以不同的形式呈现给不同的人可能会获得不同效果,这一现象称为框架效应(De Martino et al., 2006)。大量研究表明,合理运用框架可以促进个体做出更环保或健康的行为(Sapiains et al., 2016; Whitley et al., 2018)。其中,损益框架针对不同的目标,向个体呈现收益或者损失的信息改变个体的具体行为(曹锦丹, 王崇梁, 2019)。Hardisty等人(2010)的研究表明,改变收取碳税的描述方式可以改变个体的支付意愿。例如,相较于“碳排放税”(个体因造成碳排放需要支付税款),个体更偏爱“碳补偿费”(个体出资支持植树等减碳环保事业)。在本研究中,我们利用此类框架效应,分别设计两种公益广告海报(损失框架:避免疾病;收益框架:守卫健康),检验强调损失与强调收益的宣传海报在促进个体使用“公筷公勺”的作用。提出假设1:相较于损失框架,收益框架更有助于提高公众使用“公勺公筷”的意愿。

描述性规范是某一情景中大多数人的典型行为(Cialdini et al., 1990),会潜移默化地改变个体行为,使其表现出与群体行为一致,在亲社会领域的研究中被广泛应用(Agerström et al., 2016; Mollen et al., 2013)。动态描述性规范(如越来越多的人开始这样做)表现出规范形成的趋势,更有助于促进对于尚未明确建立的社会规范的建立(Sparkman & Walton, 2017)。个体可以通过这类信息预见未来世界中将要形成的规范, 并加以重视。 Sparkman等人(2020)的研究表明,当菜单中包含动态描述性信息(我们注意到顾客开始选择更多的素食菜肴)时, 素食订单会增加1%~2.5%。 对于使用“公筷公勺”这一尚未成熟的规范,也可采用这一方式推进,将“越来越多的人开始使用公筷公勺”加入基础宣传信息之中,引导人们积极使用“公筷公勺”。提出假设2:动态描述性规范有助于提升公众使用“公筷公勺”的意愿。

价值信念规范理论强调道德规范对个体行为的修正作用(Kiatkawsin & Han, 2017)。Scharnhorst等人(2021)将这一理念融于助推策略中,提出道德助推的概念,即通过激活道德规范,诱发个体的内在动机,促进个体产生亲环境或亲社会行为。有关环保、慈善领域的研究表明,对个体进行道德启动可以显著提高个体的亲社会行为,关心他人利益(Blanken et al., 2015; Capraro et al., 2019; Clot et al., 2022)。因此,通过媒体向公众传输“在疫情下,为避免新冠病毒传播,出于公德,外出就餐时应使用公筷”的概念,可唤起公众道德感,进而达到促进其遵守规范的动机。提出假设3:道德助推有助于提升公众使用“公筷公勺”的意愿。

综上,结合问卷法与实验法,首先,从态度和行为两个角度对人们使用“公筷公勺”的现状进行分析;然后,从公共场所和家庭两方面对促进和阻碍公众使用“公筷公勺”的因素进行调查;最后,分别探讨框架效应、动态描述性规范和道德助推三种策略对于公众使用“公筷公勺”意愿的影响。

2 方法

2.1 被试

采用随机抽样法,在网络上招募被试,无性别年龄限制,总计发放并回收531份。其中男性221人,女性310人。其中,18岁以下10人,18~24岁188人,25~30岁149人,31~40岁146人,41~50岁29人,51~60岁8人,61岁及以上1人。

2.2 方法

结合问卷法与实验法,先调查被试对目前使用“公筷公勺”的态度和使用程度,再从公共场所和家中两方面入手对促进和阻碍公众使用公筷公勺的因素进行调查,最后给被试呈现不同助推策略下的公筷公勺宣传海报,并要求他们读完海报后回答有关“公筷公勺”使用意愿的问题,详见附录1、附录2。

2.2.1 “公筷公勺”当前使用情况调查

为了解公众使用“公筷公勺”的情况以及对公益海报的关注度,我们从使用意愿、使用行为两个角度出发,编制了五个现状调查问题。问题均采用7点Likert量表(1-非常不赞同,7-非常赞同),具体调查问卷见附录1。

2.2.2 影响“公筷公勺”使用的原因

为进一步了解影响公众使用“公筷公勺”的原因,我们对以往在健康、环保等相关领域的文献进行分析(贾明芳等, 2016; 刘传海等, 2015; 章建成等, 2012)。同时对本校大学生进行现场访谈,区分了公共场所和家庭场景,编制了四个多项选择组成的影响因素调查问题,分别调查了促进和阻碍公众使用“公筷公勺”的原因,具体调查问卷见附录1。

2.2.3 “公筷公勺”使用意愿助推策略

通过改变公益海报中的宣传信息,探讨不同助推策略对于公众使用“公筷公勺”意愿的影响。控制组海报宣传语为“文明用餐,请使用公筷公勺”;积极框架组海报宣传语为“守护健康,请使用公筷公勺”;消极框架组海报宣传语为“避免疾病,请使用公筷公勺”;动态描述性规范组海报宣传语为“自疫情以来,越来越多的人开始使用公筷公勺”;道德助推组海报宣传语为“为了家人的健康,请使用公筷公勺”。被试随机阅读其中一种海报,最终各组有效被试数目为:控制组98人,收益框架组116人,损失框架组101人,动态描述性规范组123人,道德助推组93人。采用五个关于“公筷公勺”使用意愿的问题来衡量海报的宣传效果,本部分问题均采用7点Likert量表(1-非常不愿意,7-非常愿意)。具体内容见附录2。

3 研究结果

3.1 公众使用“公筷公勺”的初始情况

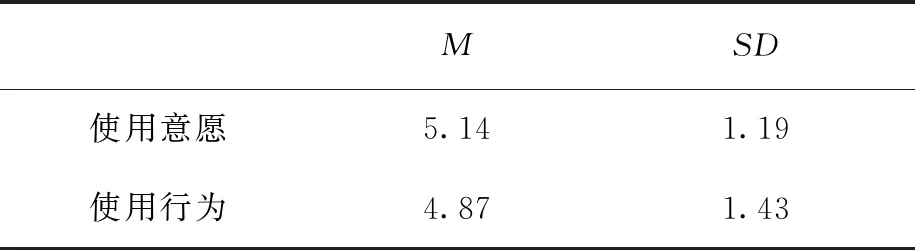

对现状调查问题进行内部一致性分析,Cronbach’sα系数为0.68,具有良好的内部一致性信度。基于使用意愿与使用行为两个角度,结果发现,公民对于“公筷公勺”的使用意愿持较高认同态度,使用行为较低,见表1。

表1 “公筷公勺”使用现状调查分析(N=531)

3.2 影响公众“公筷公勺”使用的原因

调查结果发现,当前促进公众在公共场所使用“公筷公勺”的原因主要为“使用公筷公勺可以避免传播疾病”“医学、卫生领域的权威人士在倡导使用公筷公勺”“使用公筷公勺可以使剩下的食物保持干净,便于打包”,分别占比24.67%、22.79%、22.35%。当前促进公众在家中使用“公筷公勺”的原因主要为“医学、卫生领域的权威人士在倡导使用公筷公勺”“使用公筷公勺可以避免传播疾病”“我的长辈和老师从小教育我使用公筷公勺”,分别占比26.93%、26.30%、19.71%。

当前阻碍公众在公共场所使用“公筷公勺”的原因主要为“聚餐时,只要有一个人不使用公筷公勺,就不能达到使用公筷公勺的目的”“大多数餐馆不提供公筷公勺或提供公筷公勺数量不足”“如果我使用公筷公勺,一起就餐的人可能会认为我嫌弃他们”“如果就餐时只有自己使用公筷公勺,我会感到自己不合群(尴尬/认为自己可能会被他人嫌弃)”,分别占比16.7%、13.43%、12.55%、11.99%。当前阻碍公众在家中使用“公筷公勺”的原因主要为“聚餐时,只要有一个人不使用公筷公勺,就不能达到使用公筷公勺的目的”“使得就餐过程过于繁琐”“如果我使用公筷公勺,家人可能会认为我嫌弃他们”“使用公筷公勺会破坏和家人吃饭的氛围”,分别占比21.78%、18.02%、17.01%、16.20%。

3.3 不同助推策略对公众使用“公筷公勺”的影响

采用单因素方差分析,对不同助推策略影响公众使用“公筷公勺”的意愿进行分析。结果显示,不同助推策略之间存在显著差异,F(4,530)=2.98,p=0.019,η2=0.02。事后多重比较分析发现,动态描述性规范组被试的使用意愿(M=5.51,SD=0.92)显著高于损失框架组(M=5.09,SD=1.20)与道德助推方案组(M=5.08,SD=1.07),t(222)=2.29,p=0.041;t(214)=3.11,p=0.042,见图1。考虑到被试的初始使用意愿和使用行为可能对三种助推策略对公众使用“公筷公勺”意愿产生影响,我们采用协方差分析,控制被试初始使用意愿及使用行为等无关变量。结果表明,不同助推策略之间仍存在显著差异,F(4,530)=3.87,p=0.004,η2=0.03,动态描述性规范组使用意愿仍显著高于道德助推组,p=0.002;与损失框架差异不显著,p=0.071。

4 讨论

结果表明,公众对使用“公筷公勺”持较积极的态度,但实际使用行为较少。关于三种助推策略对公众使用公筷公勺意愿的影响结果表明,相较于损失框架、道德助推,动态描述性规范的助推作用更大,而收益框架组、损失框架组、动态描述性规范组、道德助推组与控制组无显著差异。

4.1 “公筷公勺”使用情况及原因分析

在分析具体助推策略对公众使用“公筷公勺”的影响前,对使用现状进行初步调查。结果发现,公众使用意愿较高,使用行为较低。这表明,新冠肺炎疫情期间各类媒体对于公筷的宣传确实让公众认识到了使用公筷的必要性,但使用“公筷公勺”在一定程度上打破了中国人自古以来习惯的围桌合食的饮食方式(余世谦, 2002),共餐文化根深蒂固,使得传统意义上的分餐一时很难被人接受(李炳全, 张旭东, 2015)。

对于使用“公筷公勺”而言,公众同时面对着两种相斥的规范,一种是培养健康的饮食习惯,即交替使用“公筷”与“私筷”;另一种是遵从传统的饮食习惯,即只使用“私筷”。规范焦点理论强调,他人的示范行为可以帮助个体关注相应规范,从而引导自己的行为(韦庆旺, 孙健敏, 2013; Cialdini et al., 1990)。调查结果显示,“医学、卫生领域的权威人士在倡导使用公筷公勺”是促进公众在家或在公共场合使用“公筷公勺”的共同主要原因。根据以往研究,权威人士的宣传、长辈的教导属于强制性规范,相较于描述性规范,它与个体的意图存在强相关(李竹君, 2019; Melnyk et al., 2019),能有效影响个体行为。公众接收此类强制性规范信息时,行为被引向“培养健康的饮食习惯”。

而阻碍公众在家或在公共场合不使用“公筷公勺”的共同主要原因,主要集中于“聚餐时,只要有一个人不使用公筷公勺,就不能达到使用公筷公勺的目的”。使用“公筷公勺”并非是对个人的要求,而是对同桌所有共餐者提出的要求。当就餐中出现不使用“公筷公勺”的现象,即使只有一个人,也意味着自己使用“公筷公勺”也不能避免疾病传播。此时,个体不能意识到自己对传播疾病负有直接责任,造成使用“公筷公勺”的规范未能激活(陈思静等, 2021),这样,公众的行为就很难发生改变。

因此,要达成使用“公筷公勺”习惯化,必须从群体入手,加大官方宣传力度,同时强调公共从自身做起,避免成为“桌面上不使用公筷公勺”的那个人。

4.2 助推策略对公众使用“公筷公勺”的影响

相较于损失框架与道德助推,动态描述性规范对公众使用“公筷公勺”的影响更大。这与以往有关健康行为、环保行为的研究结果一致(Loschelder et al., 2019)。公众的行为受到各种社会规范的强烈影响(Nolan et al., 2008)。当个体知觉到群体中大多数人都在从事某种特定行为时,倾向于效仿。动态描述性信息对于规范具有强调作用,例如阅读无纸化、电商代替线下实体店等,表明了一种趋势,引导更多人做出期望行为。

未发现动态描述性信息与传统宣传方式之间存在显著差异。这可能是因为,相较于一般的健康行为,使用“公筷公勺”具有一定的复杂性,要求公众主体具有一定的主动积极性。Kunreuther与Weber(2014)提出,对于缺乏特定领域专业知识的个体而言,相较于理性-分析系统,个体更依赖于直觉-经验系统来进行行为决策。对于使用“公筷公勺”,首先需要个体明确“公筷”与“私筷”,然后在就餐过程中交替使用。这一过程需要消耗大量的认知资源,个体由于有关此方面的直觉经验有限,容易出现认知偏差(Kunreuther & Weber, 2014),从而安于现状。因此,即使传达动态描述性信息,也不足以显著影响个体行为。相较于国外有关可持续性行为的研究(Brent et al., 2015; Hartmann & Siegrist, 2017),本研究的生态性较差,仅通过信息呈现来探测公众使用意愿是否发生变化,并未考察对实际行为的影响,且仅是言语性的动态描述性信息,可能不足以让公众真实感受到这一规范的发展趋势,因而无法对公众行为产生显著影响。但本研究为开展更精准有效的公筷推广提供了新思路,为公筷落实长期化提供了理论依据。

5 结论

(1)当前公众对使用“公筷公勺”持较认同态度,但实际使用行为较少。

(2)“医学、卫生领域的权威人士在倡导使用公筷公勺”是促进公众在家或在公共场合使用“公筷公勺”的主要原因。

(3)“聚餐时,只要有一个人不使用公筷公勺,就不能达到使用公筷公勺的目的”是阻碍公众在家或在公共场合不使用“公筷公勺”的主要原因。

(4)相较于损失框架与道德助推,动态描述性规范对公众使用“公筷公勺”的促进作用更强。