融合与建构:智能合约视域中的企业刑事合规

2022-10-21吕子逸

吕子逸

引 言

作为区块链2.0时代的象征,智能合约在数字经济与数字技术发展浪潮的推动下,不仅由尼克·萨博(Nick Szabo)的概念设想具现于企业的经营活动和制度体系中(1)See Erika J.Nash,Blockchain & Smart Contract Technology:Alternative Incentives for Legal Contract Innovation,2019 BYU L.Rev.799,817-18 (2019).,更凭借着安全、高效、稳定的优势,将适用范围拓展至社会经济生活的各领域,其在新时期经济建设、产业发展和社会改革等活动中的重要作用日趋彰显。数字技术和数字经济发展初期,中国对“虚拟货币”等技术的运用尚持谨慎态度,但随着《“十三五”现代服务业科技创新专项规划》《工业和信息化部、中央网信办关于加快推动区块链技术应用和产业发展的指导意见》等文件的制定(2)《“十三五”现代服务业科技创新专项规划》,国科发高〔2017〕91号,2017年4月14日发布。《工业和信息化部、中央网信办关于加快推动区块链技术应用和产业发展的指导意见》,工信部联信发﹝2021﹞62号,2021年5月27日发布。,智能合约在中国的引入与运用已然具备现实基础。

然而,在智能合约蓬勃发展的同时,数字技术的固有缺陷也日渐暴露,尤其在智能合约运用的初始领域——企业经营活动中表现得颇为突出。仅由此看,如何妥善解决新兴技术、产业的缺陷,并充分发挥其优势,势必成为智能合约实践探索和理论研究的重心。针对这一状况,部分研究立足于概念属性的明晰,试图归纳智能合约问题的本质特征,进而为问题的解决奠定基础;(3)参见陈吉栋:《算法化“主体”:组织抑或契约?》,载《东方法学》2021年第5期。林策:《涉区块链智能合约诈骗犯罪的司法困境与进路》,载《乐山师范学院学报》2021年第9期。部分研究则基于实体法适用的需求,厘清智能合约规制的依据与限度;(4)参见童云峰、欧阳本祺:《区块链时代智能合约刑事风险的教义学限制》,载《西安交通大学学报(社会科学版)》2021年第2期。也有研究针对智能合约的内部优化,提出完善内部审查机制、建设“智能法律合约”的主张。(5)参见苗泽一:《论区块链技术的应用与规制——从“腾讯诉老干妈案”谈起》,载《重庆大学学报(社会科学版)》,http://kns.cnki.net/kcms/detail/50.1023.C.20211122.1709.004.html。朱岩、王迪、陈娥等:《智能法律合约及其研究进展》,载《工程科学学报》2021年第1期。前述观点虽互有差异,但均为智能合约的运用和建构给予了一定的助力。以近年来企业治理机制改革的中心——企业合规为视角,结合对立法、司法材料的收集与整理,分析企业合规机制介入智能合约的可能性,以及这一过程中企业合规的应对和调整,或可为智能合约的运用、企业合规改革的推进,乃至企业治理目标的实现提供必要的助力。

一、智能合约司法规制的难点透视

诚然,智能合约在中国的引入仅数年,但不论是规范性文件的制定或是司法案件的裁决,均已达到相当的规模。其中,通过对“中国裁判文书网”“北大法宝”等平台的搜索,共获得有效裁判文书84份(刑事案由16份,民事案由68份)。(6)对于裁判文书的选取,本文先以“智能合约”为关键词,在“中国裁判文书网”和“北大法宝”平台中进行搜索,其后通过对个案实质内容的查阅,将两个平台重复的裁判文书予以排除,最终筛选得到84份有效的裁判文书。在此基础上,结合相关规范性文件的规定,可对智能合约运用存在的问题及司法规制面临的困难展开分析。

(一)真实性辨析的负担

智能合约的运作,固然仍保持对参与主体意愿考量的关注(7)See Deepti Pandey & Harishankar Raghunath,Stationing Smart Contract as A‘Contract’:A Cash for Interpretative Reform of The Indian Contract Act,1872,13 NUJS L.Rev. 1,31(2020).,但相较于以“要约——承诺”为核心,以纸质或口头允诺为表征的传统合约,其更强调计算机代码和程序的使用,而非缔约人的意志与行为。换言之,依托业已在区块链平台设置完毕的代码,只需特定条件达成后,即可直接视为合约成立并予以执行(8)See Deepti Pandey & Harishankar Raghunath,Stationing Smart Contract as A‘Contract’:A Cash for Interpretative Reform of The Indian Contract Act,1872,13 NUJS L.Rev.1,2-3(2020).,实现合约内容、流程的“数字化”,进而形成与传统合约截然迥异的形态。基于此,智能合约核心特征的认定势必成为其运用的前提条件,在域外实践中,智能合约或被视为“推动合约成立的计算机代码”,或是“参与智能合约主体的义务”,抑或是“智能合约代码”和“智能法律合约”的结合体。(9)See Erika J.Nash.Blockchain & Smart Contract Technology:Alternative Incentives for Legal Contract Innovation,2019 BYU L.Rev.799,818-19 (2019).前述观点纵然存有一定的差异,但均认可了智能合约以计算机代码为基础,以区块链为存在空间的特征。鉴于这一状况,智能合约亦被称为“区块链合约”。(10)See Horia Mircea Botos,A Blockchain“Intelligence”Analysis,13 Res.& Sci.Today 42,44-5(2017).

同时,随着智能合约的确立及其效力的凸显,工作性质、对象和内容的差异也在相当程度上促进了智能合约内涵的丰富化和形态的多元化。仅在司法工作层面,考虑到“智慧司法”建设的需要,智能合约具有“便利立案工作”“强化存证验证工作”和“规范执行工作”的功能,无论是最高人民法院《关于深化司法责任制综合配套改革的实施意见》《2021年人民法院司法改革工作要点》等文件规定(11)《关于深化司法责任制综合配套改革的实施意见》,法发〔2020〕26号,2020年7月31日发布。《2021年人民法院司法改革工作要点》,法〔2021〕72号,2021年3月16日发布。除最高人民法院的文件外,部分地方性司法文件也有相近的规定。较具代表性的参见:浙江省高级人民法院《关于全面加强知识产权司法保护工作的实施意见》(浙检发〔2021〕6号,2021年10月20日发布)第23条,以及厦门市中级人民法院、厦门市公安局等部门联合发布的《优化营商环境提升“执行合同”水平工作方案》(厦中法〔2021〕4号,2021年1月27日发布)第4条。,或是“杭银消费金融股份有限公司与姚磊金融借款合同纠纷案”“中文在线数字出版集团股份有限公司诉北京京东×××侵害作品信息网络传播权纠纷案”等司法案例(12)杭银消费金融股份有限公司与姚磊金融借款合同纠纷案,杭州市互联网法院(2019)浙0192民初141号民事判决书。中文在线数字出版集团股份有限公司诉北京京东×××侵害作品信息网络传播权纠纷案,北京市东城区人民法院(2018)京0101民初4624号民事判决书。,都印证了这一趋势的存在。案例中的具体情形可见表1。

表1

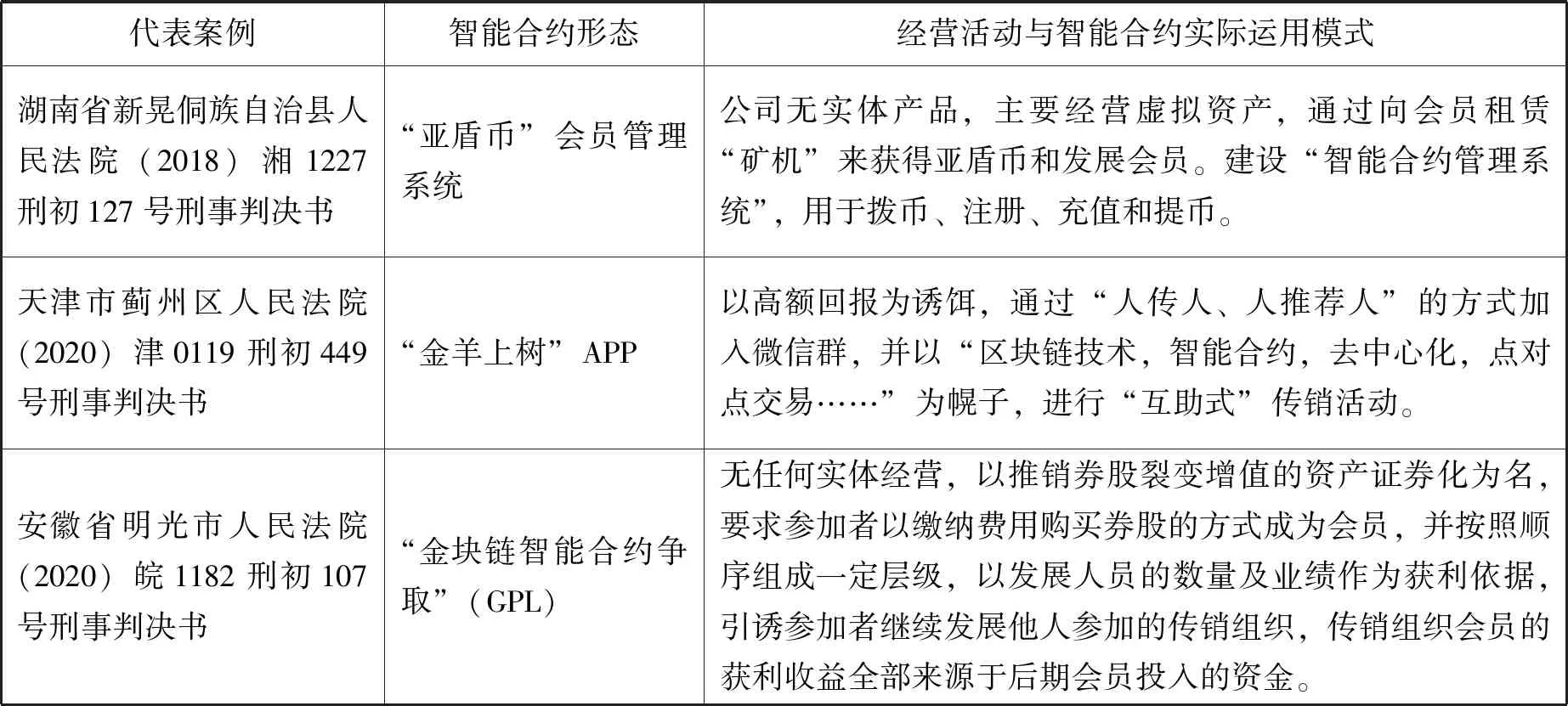

然而,通过对刑事案例的整理,可以发现,近年来的传销案件中,存在着以“亚盾币”“金块链智能合约证券”“金羊上树APP”为代表的类型多样的“智能合约”。前述案件固然也牵涉计算机代码的使用,部分案例还存在“智能合约管理系统”“矿机系统”等诸多要素(13)对于此类案例中牵涉智能合约的具体情形,可见表2。,与智能合约的部分特征颇为相似。但综合来看,此类“智能合约”或仅冠以“智能合约”之名,或是对计算机代码和程序的简单应用,与智能合约的核心要义相去甚远,甚至被部分研究视为以智能合约为“幌子”的犯罪。(14)具体来看,此类研究对涉及智能合约的犯罪进行了较为详尽的整理与区分,共列举了以智能合约为“工具”“幌子”“对象”“空间”的四类情形。参见童云峰、欧阳本祺:《区块链时代智能合约刑事风险的教义学限制》,载《西安交通大学学报(社会科学版)》2021年第2期。形态的多样化发展,必然导致核心特征认知的模糊与混乱,而虚假情形的出现,还将贬损智能合约应有的效力与合法性根基,直至阻碍改革的推进。仅由此看,智能合约本质特征的认知及其真实性的鉴别,理应成为各类工作开展的首要任务。

表2

(二)危害性遏制的困难

得益于人工智能技术的优势,智能合约自诞生之初便具备“提高效率”“降低成本”等积极效益(15)See Srivats Shankar,Looking into The Black Box:Holding Intelligent Agents Accountable,10 NUJS L.Rev.451,474(2017).,通过弱化人为因素的影响来适应交易活动的经济性、快捷性和通畅性需求。其后,伴随着区块链技术的发展、成熟与完善,智能合约也实现了由1.0时代向2.0时代,直至3.0时代的迈进。在这一过程中,智能合约固有的效率性、经济性等优势不仅未遭受减损,而且凭借区块链技术的分散化、稳定性特征,在内涵与效力层面得到了延伸和拓展,“去中心化”“不可篡改”“自动执行”等核心特征逐渐形成。(16)参见曹萌、于洋、梁英、史红周:《基于区块链的大数据交易关键技术与发展趋势》,载《计算机科学》2021年第11A期。诚如部分研究所言,有别于“自动售卖机” 等以单次交易为限度的、初级形态的智能合约,3.0时代的智能合约可根据预先设置的条件,在短时间内同时处理数量众多的交易活动,且后者在交易活动的质量层面也拥有较高程度的保障。(17)See Erika J.Nash. Blockchain & Smart Contract Technology:Alternative Incentives for Legal Contract Innovation,2019 BYU L.Rev.799,820(2019).简言之,在智能合约“闭环”趋于完善,外部因素干预愈发困难的趋势下,智能合约的价值与功能方得以切实、充分发挥。(18)关于“闭环”问题的讨论,还可参见阮啸、孙戈:《智能合约“自动执行”的司法闭环探索——兼论民法典背景下网络赋强公证在司法智能合约的应用》,载《贵阳学院学报(社会科学版)》2021年第4期。

然则,前述发展成果也将引发,乃至增加智能合约可能遭遇的风险。应当看到,人工智能技术的提倡和运用并不等同于对机械、代码的绝对信任,出现缺漏是难以回避的现实状况,调整、救济工作存在的现实基础也将由此而产生。但是,智能合约的内在特征,却对此类工作的开展提出了新的挑战。具体来看:交易活动自动化程度的提升,使得对特定问题的防范、阻止难以完全符合及时性的要求;“闭环”的形成与强化,还将对外部力量的介入造成阻碍,救济和调整工作的滞后性愈发严重;(19)参见涂良琼、孙小兵、张佳乐等:《智能合约漏洞检测工具研究综述》,载《计算机科学》2021年第11期。同时,交易范围和数量的扩张,势必加重工作负担,加剧危险防范和遏制的困难。此外,考虑到智能合约尚处于亟待发展、完善的阶段,存在价值和功效仍需进一步确认与强化。倘若因特定属性的影响导致损害的泛滥和防范的困难,不仅智能合约自身的合理性、正当性将受到质疑,其后续各类技术的发展、创新亦会遭受阻碍。(20)参见张富利、侯培宇、李杉杉等:《一种智能合约微服务化框架》,载《软件学报》2021年第11期。

2016年到2017年间,DAO、Parity等智能合约程序先后遭受黑客攻击,资产损失均达数千万美元,引发了巨大的社会反响,损害了社会公众对智能合约等新兴技术的安全感和信任感。(21)See Wulf A. Kaal,Blockchain-Based Corporate Governance,4 Stan.J.Blockchain L.& Pol'y 3,8-9(2020-2021). Aleksei Gudkov,Control on Blockchain Network,42 Nova L.Rev.353,364-65(2017-2018).此类事件的出现,使得对智能合约的规制,除现实问题的解决外,还需压缩和控制可能出现的负面效应,从而增添了危害性遏制的负担。

(三)企业责任认定的疑虑

受制于技术水平、运行机制和观念认知等因素的影响,智能合约的引入与运用仍有待完善。倘若确有特殊问题发生,应对措施的采取将是智能合约现阶段的必然选择。其中,鉴于智能合约的建设、运用集中于企业的经营管理活动,企业责任的认定理应成为前述工作的核心任务。同时,企业治理方向的调整,促使国家治理工作在经济领域的重心逐渐转向于企业行为性质的明晰、责任义务的厘清以及合法权益的维护。近年来,针对数字技术应用引发的网络爬虫、网络金融犯罪等问题,已有诸多研究以合规改革视角进行了探讨。(22)参见孙禹:《论网络爬虫的刑事合规》,载《法学杂志》2022年第1期;李晓龙:《数字化时代的网络金融刑事合规》,载《南京大学学报》2021年第5期;上海市普陀区人民检察院课题组:《网络服务提供者的刑事责任问题研究》,载《犯罪研究》2021年第6期。不可否认,合规机制的建设,确可推进企业的规范化和合法化,但是,此类目标的实现,还需立足于合规激励效果——企业责任减免的可能性。设想,倘若违法责任完全归属于企业,且不因合规努力而获得减缓,企业合规改革恐将面临动力消亡的危险。由此观之,在智能合约的运用中,应将企业责任认定及减免的可能性纳入关注重点的范畴之中。

然而,有别于域外国家“替代责任制”“同一性原则”等模式,中国对企业责任的认定设置了颇为严苛的标准。特别是刑事司法活动中,基于“主客观相一致”的责任认定逻辑,中国对企业责任的追究,除违法行为客观存在的要求外,还设置了颇为严苛的条件限制。仅以部分规定分析,《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》将单位犯罪的成立要件归纳为“单位实施非法集资犯罪活动”“全部或者大部分违法所得归单位所有的”(23)《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》,高检会〔2019〕2号,2019年1月30日发布。,《关于办理环境污染刑事案件有关问题座谈会纪要》中也有类似的规定。并且,后一文件虽然将“单位实际控制人、主要负责人或者授权的分管负责人得知单位成员个人实施环境污染犯罪行为,并未加以制止或者及时采取措施,而是予以追认、纵容或者默许的”作为单位犯罪成立条件之一,但相较于“严格责任理论”强调的企业对犯罪行为的疏忽,这一条件呈现出较为明显的主动性,可视为是企业负责人放纵员工违法行为,从而使这一行为具备了企业意志,成立企业犯罪。此类要求,在司法实践中亦有体现。(24)譬如:白伟、邓启全等污染环境案中,法官认为污水排放是基于单位决策,且不正当利益归属于单位,从而认定单位意志的存在,作出单位犯罪的裁决;王志强合同诈骗案中,法官认为被告人虽以单位名义对外签署合同,但违法所得均归属于个人而非单位,因而不构成单位犯罪;周富强非法吸收公众存款案则直接明确了“利益归属于单位”是单位犯罪的实质特征。详情参见白伟、邓启全等污染环境案,重庆市渝北区人民法院(2017)渝0112刑初573号刑事判决书;王志强合同诈骗案,新疆维吾尔自治区高级人民法院(2020)新刑终70号刑事判决书;周富强非法吸收公众存款案,上海市浦东新区人民法院(2019)沪0115刑初4311号刑事判决书。但是,面对智能合约设置、运行中的“闭环”特征,以及该类技术对外部干预的排斥,人的意志逐渐被算法、代码所掩盖,前述标准的应用难免存有疑虑。尤其是自动化、独立性程度更为深入的智能合约3.0时代,或将存在更为巨大的困难。个体意志的存在尚且难以判断,更遑论对其背后组织体意志的考量,企业据此对抗可能遭受的责任追究,似有其合理之处。欧盟《电子商务指令》“理由说明部分”第42点的规定,也为此类观点提供了一定的法理依据。(25)该条款基于技术的自动性等特征,将特定行为的发生视为技术主体意料之外的情形,从而免除了对其责任的追究。转引自孙禹:《论网络爬虫的刑事合规》,载《法学杂志》2022年第1期。

同时,理论研究对于这一问题也存在颇为强烈的争议。部分研究立足于促进技术创新目标的考量,主张在“入罪”视角之外,探讨智能合约作为“出罪”事由的可能性,允许企业据此削减可能遭受的责任追究。(26)参见童云峰、欧阳本祺:《区块链时代智能合约刑事风险的教义学限制》,载《西安交通大学学报(社会科学版)》2021年第2期。持相反观点的研究则认为,不应切割智能合约与企业意志的联系,进而否认了智能合约“出罪”的效力。(27)See Srivats Shankar,Looking into The Black Box:Holding Intelligent Agents Accountable,10 NUJS L.Rev.451,495(2017).此外,还有部分研究虽然也对人工智能技术的免责效力提出质疑,但仍结合算法技术的实际特征,将否认范围限于人工智能“直接单独”作为免责事由的情形,并以“透明性”“标准化”“动态化”“中立性”为方向进行补充,此类折中观点在一定程度上承认了人工智能技术的免责效力。(28)参见裴炜:《数字正当程序——网络时代的刑事诉讼》,中国法制出版社2021年版,第33-34页。仅由此看,理论争议的僵持、立法文本与现实状况的冲突,严重干扰着智能合约免责属性及其限度的厘清,恐将演化为企业责任追究和智能合约规制的阻碍。

二、智能合约免责属性的价值探析

智能合约免责属性的强调,乃是允许企业将智能合约的存在与应用作为屏障,抵御可能遭受的责任追究,据此获得减轻或免除处罚的有利结果。结合智能合约内在属性、企业合规改革和数字建设等内容的分析,赋予智能合约“免责”效力有其可行性与必要性。

(一)刑事责任弱化的现实考量

对于智能合约免责属性的反对,或基于人工智能技术发展阶段的担忧,或出自惩治犯罪必要性的考虑,视角固然存有差异,但其核心均集中于防止人工智能技术成为犯罪主体逃避刑事追责的避风港,实现技术应用的正当化与规范化。此类观点确有其合理性,然则,惩罚犯罪的偏向性,不仅可能导致打击犯罪范围的宽泛化,背离刑法谦抑性的需求,还将有违人工智能技术发展的现实状况。

历经1.0阶段到3.0阶段的演进,智能合约的自动性、独立性与封闭性日趋强化,“If - Then”结构成为此类技术应用的基石(29)参见阮啸、孙戈:《智能合约“自动执行”的司法闭环探索——兼论民法典背景下网络赋强公证在司法智能合约的应用》,载《贵阳学院学报(社会科学版)》2021年第4期。,且在区块链等技术的推动下,企业纵然拥有智能合约的所有权,其对具体经营活动的干预和调控却逐渐淡化。在此情势下,倘若智能合约的设置、建设本就出于违法犯罪的目的,直接推定企业犯罪意图与违法责任的存在并无不妥。但是,在智能合约建设未有不当,而企业主观意志因人工智能技术受到削弱时,如若将违法行为与企业意志相捆绑,强行追究企业刑事责任,未免与人工智能技术发展的现实状况和实际效用相背离,甚至还将给企业造成不合理的负担与压力。并且,不同于域外国家或中国民事法律体系对无过错责任制的接纳(30)具体来看,除英美诸国的“替代责任”“同一性原则”外,日本“企业过失责任”和意大利“结构性疏忽”要件,也将企业对违法行为防范的疏忽,或是防控机制建设中的过失作为企业承担刑事责任的必要条件。相关研究参见[日]川崎友已:《作为企业注意义务的合规计划》,曾文科译,载李本灿等编译:《合规与刑法:全球视野的考察》,中国政法大学出版社2018年版,第204-218页;毛玲玲:《公司刑事责任比较研究》,法律出版社2012年版,第114-116页;刘霜:《意大利企业合规制度的全面解读及其启示》,载《法制与社会发展》2022年第1期。,即便诸如DAO、Parity等事件发生,管理的疏忽、过失也难以直接导致企业刑事责任的认定。

受制于刑事处罚的严厉性与破坏性,“罪责刑相适应原则”始终是刑事责任认定不可偏移的要求。即使客观行为确属违法,责任的归属也需慎重对待。基于此,由于严格责任模式的空缺,以及智能合约对企业意志的排斥,允许企业据此主张刑事责任的减免,不仅无碍于实体法目标的实现,也贴合于“无罪推定”等程序法理念的要求。应当看到,免责属性的提出,并非在于将违法行为完全归责于人工智能,而是在结合人工智能发展阶段、应用模式的基础上,厘清智能合约运行中企业的参与程度及其对违法后果产生的影响,进而实现对刑事责任的合理界定。企业意志存在的弱化及认知的困难,将为智能合约免责属性的成立提供可能性前提。当然,刑事责任的豁免并不等同于行为违法性、危害性的否认,依托民事追责或行政处罚,也可为企业责任追究和权益保护提供有益的借鉴。(31)参见童云峰、欧阳本祺:《区块链时代智能合约刑事风险的教义学限制》,载《西安交通大学学报(社会科学版)》2021年第2期。

(二)合规改革目标契合的应有之意

鉴于技术复杂性、功能多样性以及成本投入较大等多重因素的制约,智能合约的建设与掌控始终集中于企业法人,且其运用亦在于执行经营者预先设置的代码程序,服务于企业经营活动的需求。仅从这一层面观察,智能合约的使用确可视为企业意志的延伸,符合企业责任认定的外观要件,应将相关责任归属于企业承担。

然则,相较于经营者亲历性突出的个体工商户模式,企业法人趋向于形成组织严密、层次分明且分工明确的结构,不同个体是否具备企业意志的外观,将因其所属环境、工作等要素而存有差异。如若将企业内部各主体行为都划归企业行为的范畴,寄希望于企业对内部员工行为均给予同等的关注,虽可在一定程度上迫使企业强化自身合法性、合规性的建设,却不免过分加重企业负担,使其陷入稳定性和安全性缺失的困境。在经济建设和秩序稳定尤为重要的现阶段,企业责任的认定与追究应有着更为慎重的考虑。针对这一需求,企业合规改革随着《企业境外经营合规管理指引》《关于建立涉案企业合规第三方监督评估机制的指导意见(试行)》等文件的出台而得到确认(32)《企业境外经营合规管理指引》,发改外资〔2018〕1916号,2018年12月26日发布。,合规计划的存在及效力成为企业责任认定的重要考量因素。即使特定行为确实具备企业归责的外观条件,只需企业形成内部管控机制,有效约束员工及经营活动,并足以杜绝违法违规行为的发生,则“意料之外”的行为显然难以视为企业意志的体现,企业方可规避可能面临的责任追究。(33)See James A. Fanto,The Professionalization of Compliance:Its Progress,Impediments,and Outcomes,35 Notre Dame J.L.Ethics & Pub.Pol'y 183,194 (2021).通过对预防义务履行的强调,企业合规改革实现了维持经济秩序、打击经济犯罪和保护企业权益等目标的兼顾,近年来“上海市A公司、B公司、关某某虚开增值税专用发票案”“王某某、林某某、刘某乙对非国家工作人员行贿案”等案件的办理,印证了此类价值的存在。(34)详细案情参见《最高人民检察院发布四起企业合规改革试点典型案例》(2021年6月3日发布)。

同理,智能合约在设计、建设和运行过程中,人工智能、区块链等技术的运用,以及“去中心化”“不可篡改”“自动执行”等特征的形成,逐步实现了对个体意志的“驱逐”,为“代码自治”对抗人为干预创设了条件。(35)See Deepti Pandey & Harishankar Raghunath,Stationing Smart Contract as A‘Contract’:A Cash for Interpretative Reform of The Indian Contract Act,1872,13 NUJS L.Rev.1,6(2020).也可参见倪旭、付晶、张海亮:《区块链赋能战略性矿产资源生态治理研究》,载《云南社会科学》2022年第1期。在此情形下,经营活动只需依托算法、代码等技术即可完成,不论是企业外部主体或是其内部成员,都难以轻易对智能合约造成实质性影响和损害,经营活动的开展及结果不仅具有可预期性和稳定性,也满足合法性、安全性与合规性的要求。(36)参见朱岩、王迪、陈娥等:《智能法律合约及其研究进展》,载《工程科学学报》2021年第1期。仅由此看,智能合约与企业合规虽然在具体形态、实现路径层面存有差异,但二者的设计理念和实际效果却有异曲同工之处(37)哥本哈根大学的Alexandra Andhov直接指出,此类技术的运行与法律和治理机制颇为相似。 See Alexandra Andhov,Corporations on Blockchain:Opportunities & Challenges,53 Cornell Int'l L.J.1,39-40(2020).,都实现了对企业内部人员、行为的约束和管控,防范和遏制了违法违规行为的发生,有助于保障企业经营活动的正当性和秩序的安定性。因此,即使智能合约使用过程中确实存在符合企业归责的外观条件,也可基于预防义务履行的考量,赋予企业依托智能合约减免责任的权利,这不仅符合制度内在的价值基础,也顺应了企业合规改革及社会经济发展方向的需求。

诚然,在注重有限、有节、有效规制企业行为的现阶段,免责事由的界定已被视为企业合规改革的基点。智能合约免责属性的提出,难免产生与企业合规改革功能重复的疑虑。但是,结合两类改革的具体路径分析,企业合规改革基于内部管控机制的建设,督促其成员遵守法律、法规等规定,指引经营活动开展并形成良好的经营环境,从而减少违法违规行为的发生,具有明显的“制度规范”特征。相较之下,智能合约倾向于以人工智能替代人的参与,凭借代码、机械或算法的理性形成流程化、规范化的经营模式,压缩违法意图的存在空间,从而达到内部制约的目标,呈现出“代码规范”的色彩。由此观之,企业合规与智能合约并未存在制度竞争的困境,且免责效力的相似性还为二者形成耦合关系创造了条件。

(三)数字治理目标实现的可取选择

作为数字技术进步和数字经济发展的产物,智能合约的运用代表着特定产业、组织与工作的数字化程度。在自动性、规范性和安全性等特征的保障下,赋予智能合约免责的效力已无根本性阻碍,而经济性、便利性等优势的存在,使得智能合约适用领域、对象的扩张与企业数字化建设的深入成为后续阶段可以预见的发展趋势。在这一过程中,数字治理理念的提倡和机制的建设,已是国家、社会和企业在数字时代必须面对的主题。数字技术是数字治理的基础,但相较于技术的操作与使用,治理工作的重心更集中于技术运行效果的考量。数字技术的无序化与失当化,不仅无助于数字治理目标的推进,还将侵蚀技术的价值基础,引发数字“不正义”的困境。针对这一状况,部分研究主张以“数字正义”为基点,通过对数字技术的规制和数字权益的保护,寻找数字治理的可行方案(38)参见裴炜:《刑事数字合规困境:类型化及成因分析》,载《东方法学》2022年第2期。,颇有其积极意义。

“数字正义”源自英美国家对实现正义路径的探索,立足于“接近正义”运动的成果与数字技术发展的趋势,“数字正义”自产生之初便涵盖有两个主要的内容:其一,针对数字空间的形成和新兴数字权益的出现,创设新型纠纷解决渠道,调和数字纠纷,维护公民的数字权益,互联网司法机关的建设是其较为典型的举措;其二,利用数字技术,改革传统的纠纷解决机制,减少公民获得正义的成本与阻碍,优化传统权益实现的效果,以多门法院、ODR机制等模式为代表。(39)多门法院(multi-door courthouse),意指为特征各异的各类纠纷提供多元解决机制。See Rabinovich-Einy & Ethan Katsh,Access to Digital Justice:Fair and Efficient Processes for The Modern Age,18 Cardozo J.Conflict Resol.637,639(2016-2017).Peter Cashman & Eliza Ginnivan,Digital Justice:Online Resolution of Minor Civil Disputes and the Use of Digital Technology in Complex Litigation and Class Actions,19 Macquarie L.J.39,48(2019).

既往的实践与研究中,无论是对“虚拟货币”交易的管控,或是完善内部审查机制、建设“智能法律合约”的主张(40)参见苗泽一:《论区块链技术的应用与规制——从“腾讯诉老干妈案”谈起》,载《重庆大学学报(社会科学版)》,http://kns.cnki.net/kcms/detail/50.1023.C.20211122.1709.004.html。朱岩、王迪、陈娥等:《智能法律合约及其研究进展》,载《工程科学学报》2021年第1期。,固然都折射出现阶段纠纷与权益“数字化”发展的趋向,符合“数字正义”目标的要求。但是,就其目标分析,此类主张均集中于对数字活动的管控,意图通过治理对象的增补保证治理活动范畴、效力的完整化。换言之,前述观点和举措,在本质上是以传统治理模式应对数字技术的思维的产物,呈现出颇为明显的“治理数字”思维偏向,未能完全囊括“数字正义”的需要。而且,以数字技术为治理对象的传统思路势必造成对智能合约的压制,有碍于其后续的发展创新以及数字治理目标的实现。(41)参见童云峰、欧阳本祺:《区块链时代智能合约刑事风险的教义学限制》,载《西安交通大学学报(社会科学版)》2021年第2期。因此,基于“数字正义”及数字建设的需求,将数字技术由传统的治理对象增补为治理工具,实现其角色向“二元形态”的突破,才是数字治理的应有之意。在此情形下,通过赋予免责效力,可在鼓励企业积极开展智能合约建设的同时,借助此类技术的“不可篡改”“自动执行”“去中心化”等优势,对经营活动的正当性、合法性给予必要的保障,规范和制约企业及其员工的行为,填补传统机制的缺漏,从而塑造“依靠数字治理”的格局,切实达到“数字正义”及数字治理的应然状态。综合来看,对智能合约免责属性的认可,既具备现实基础,也可较好地推动前述目标的实现,不失为一个可取的选择。

三、智能合约刑事合规的模型建构

智能合约免责属性的赋予,乃是对技术发展成果的认可和尊重,并为合规激励的存在和合规改革的推进奠定了基础。因此,如何在充分发挥技术优势的同时,对智能合约的设置、运用加以规范,避免技术异化为犯罪主体的“挡箭牌”,将是合规改革必须面对的难题。在这一过程中,合规机制样态的塑造和调整,应当是其建设、运行的基本要义。

(一)刑事合规目标的修正

作为企业合规建构、运用的指引,在传统的企业合规模式中,合规机制的运作表现为法人对员工经营行为的引导与制约,通过对规范性、合法性的强调,防范员工实施违法违规行为。基于此,对经营活动的监督与经济秩序的维护,长期占据着企业合规的中心地位。鉴于企业合规改革的初始需求,无论适用领域发生何种变化,均难以动摇其核心——内部管控机制的塑造。但是,人工智能技术的应用和发展,却对这一结构产生了实质性的冲击与挑战。简言之,智能合约的运用中,企业是否需要承担内控责任?承担何种程度内控责任?此类问题的解答,已然成为无法回避的现实需求。

由于智能合约削弱了企业意志的地位与作用,技术独立性、自主性的程度就直接影响企业管控责任范围的确定。诚然,在智能合约的应用中,企业意志对具体经营活动的干预日趋淡化,智能合约存在的真实性似乎成为企业合规及其内控工作新的核心。然而,相较于超越人类的“超人工智能”或与人类思维等同的“强人工智能”,“弱人工智能”始终是人工智能技术发展阶段的现实状态。(42)参见张磊、梁田:《涉弱人工智能犯罪刑事责任问题研究》,载《警学研究》2021年第4期。王充、董璞玉:《人工智能时代刑事责任主体之再审视》,载《广西社会科学》2020年第12期。郭研、沙涛:《人工智能刑事责任能力之否定》,载《学术交流》2022年第1期。此类技术的存续仍以预先设置的代码程序为基础,并未形成独立于人类的新的生命体,在相当程度上可视为人类意志的机械反射,未能完全隔绝外部因素的影响。(43)See Srivats Shankar,Looking into The Black Box:Holding Intelligent Agents Accountable,10 NUJS L.Rev.451,495(2017).对于此类问题的探讨,还可参见景欣:《法定数字货币中智能合约的构造与规制》,载《现代经济探讨》2021年第10期。而且,技术的不成熟、低智慧等特征,导致智能合约始终缺乏自我修复、自我调整乃至自我更新发展的功能(44)此类功能通常被视为“超人工智能”或“强人工智能”的特征,因而成为其法律主体资格的基础。参见朱凌珂:《赋予强人工智能法律主体地位的路径与限度》,载《广东社会科学》2021年第5期。张新平、章峥:《强人工智能机器人的主体地位及其法律治理》,载《中国科技论坛》2022年第1期。,在疑难、重大问题的处置中难免“力不从心”。据此分析,智能合约的自动化、封闭化等特征确可作为企业法人减免责任的凭据,但尚未完全摆脱对其所有者、建设者的依赖,企业内部管控仍有其存在的必要性。

既往的企业合规模式中,企业法人的内部管控活动以“企业——员工”构造作为基础单元,通过对员工的监督、培训和教育,将企业意志直接体现于具体经营活动中。(45)See James A. Fanto,The Professionalization of Compliance:Its Progress,Impediments,and Outcomes,35 Notre Dame J.L.Ethics & Pub.Pol'y 183,191 (2021).然则,在智能合约的推动下,具体经营活动的实施归属于人工智能技术平台,而企业员工,除提供建设、维护等服务外,已难以影响经营活动的开展,基础单元逐渐演变为“企业——技术人员——智能合约”的形态。如若企业继续固守传统的合规思路,不仅面临着现实性、可操作性不足的困境,也将有损于内部管控目标的实现。针对这一转变,企业合规的目标应适时进行调整,实现由“经营指导型”向“技术管理型”的模式转变。具体来看:①在管控对象层面:对智能合约的建设、维护和修缮,将代替经营活动的开展成为企业管控机制的主要内容;②在管控主体层面:为避免对企业成员的无差别覆盖,应当将合规机制适用的主体限缩为技术员、程序员等与智能合约直接关联的人员;③在管控效果层面:由于“技术管理”目标的突出,企业合规对经营活动的影响需经由“技术人员”和“智能合约”两个环节方可体现,整体上呈现出“间接性”的特征。通过此类举措,可促进企业法人、技术人员与技术平台三者间的责任界分,并依托管理义务对法人、技术人员的督促作用,为技术的发展、完善提供必要的动力。

(二)有效合规标准的增补

有效合规的评估,是衡量合规机制实际效力及合规改革成败的核心因素。自1991年以来,域外国家对合规机制有效性的评估标准先后进行了多次调整与补充,直至《亚太经合组织有效和自愿的企业合规计划基本要素》的出台,正式将有效合规划分为“秘密报告与调查”“风险评估”“训练与交流”“政策和程序”等11类情形(46)See Brian S.Haney,Calculating Corporate Compliance & The Foreign Corrupt Practices Act,19 Pitt.J.Tech.L.& Pol'y 1,5 (2018-2019).David Hess,Ethical Infrastructures and Evidence-based Corporate Compliance and Ethics Programs: Policy Implications from The Empirical Evidence,12 N.Y.U.J.L.& Bus.317,325-41(2015-2016).,成为后续合规改革的重要参照。同时,也有研究根据实务操作的需要,提出了包括“预防”“ 发现”“ 调查”和“救济”四类程序在内的模式。(47)See Veronica Root,The Compliance Process,94 Ind. L.J. 203,219-28(2019).Stephen Kim Park,Social Responsibility Regulation and Its Challenges to Corporate Compliance,14 Brook.J.Corp.Fin.& Com.L.39,47-51(2019-2020).以2018年《中央企业合规管理指引(试行)》(48)《中央企业合规管理指引(试行)》,国资发法规〔2018〕106号, 2018年11月2日发布。为前提,企业合规改革在中国进行了相当规模的实践,并围绕合规机制的有效性形成了三类较为典型的模式:①平铺列举式。此类形态以商务部2021年《关于两用物项出口经营者建立出口管制内部合规机制的指导意见》为代表(49)《关于两用物项出口经营者建立出口管制内部合规机制的指导意见》,商务部公告2021年第10号,2021年4月28日发布。,将有效合规的内容划分为机构设置、教育培训、审查程序设置等数类要素,与域外“十一类要素”模式颇为相近,在天津、云南和陕西等地区的实践中亦有体现;(50)具体参见《云南省省属企业合规管理指引(试行)》,云国资法规﹝2021﹞81号,2021年6月15日发布。《陕西省经营者反垄断合规指引》,陕西省市场监督管理局公告〔2021〕27号,2021年11月15日发布。《天津市国资委监管企业合规管理指引(试行)》,津国资〔2020〕12号,2020年12月30日发布。②归纳列举式。这一模式主要体现于《企业知识产权合规标准指引(试行)》等文件以及大连、湖北地区的实践中,将合规机制划分为“组织体系”“制度体系”“运行体系”“风险识别设置体系”等数个模块,根据各模块工作需要再进行内容配置;(51)在《企业知识产权合规标准指引(试行)》中,合规机制包含有“组织体系”“制度体系”“运行体系”“风险识别处置体系”与“第三方监督评估体系”,共计五个层面二十余项内容。相关规定还可参见湖北省政府国资委《省出资企业合规管理指引(试行)》,鄂国资法规〔2021〕8号,2021年2月7日发布。《大连市国资委监管企业合规管理指引(试行)》,大国资法规〔2021〕91号,2021年5月28日发布。③递进式列举法。除前述形态外,还有部分研究以合规机制设置、运行的流程为依据,提出了建构“三大支柱”等设想(52)参见李本灿:《企业视角下的合规计划建构方法》,载《法学杂志》2020年第7期;陈瑞华:《企业合规基本理论》,法律出版社2020年版,第102-106页。,在一定程度上丰富了对有效合规标准的探讨。综合来看,此三类模式虽存有差异,但均围绕合规机制的建设、日常运行以及违法行为应对等层面的需求而展开,相互间并无本质区别。在此基础上,除合规机制的传统内容外,还可结合智能合约应用的需求及合规工作的目标,对有效合规标准进行修改和调整。

1.代码表达的明确性与规范性

清晰、完整与明确的表达,是合约成立且具有法律效力的基础,尤其在以代码为核心的智能合约中,复杂性、技术性凸显的代码程序面临着合约内容准确性、可读性的迫切需求,二者关系的协调直接影响着智能合约的存在及其后续发展。诚然,近年来对“智能法律合约”的研究,以及诸如“文法要求”“非赋权原则”“审查准则”等要求的提出(53)参见朱岩、王迪、陈娥等:《智能法律合约及其研究进展》,载《工程科学学报》2021年第1期。,可在一定程度上缓解代码表达明确性、规范性的困境。但正如部分研究指出的,不论是智能合约或是智能法律合约,都未能完全摆脱对自然语言的依赖(54)See Srivats Shankar,Looking into The Black Box:Holding Intelligent Agents Accountable,10 NUJS L.Rev.451,820-21(2017).,代码表达还需得到进一步的重视。因此,在合规机制建设中,除明确智能合约应用的目标、范围及程序性要求外,企业还应通过制订内部文件、加强教育培训等方式,对代码的使用、代码程序的编写加以规范,在初始阶段为智能合约的正当性、合法性提供必要的保障。

2.监控、更新的常态化

受制于“弱人工智能”在自动性、独立性等领域的缺漏,智能合约的应用仍难以忽略程序员、技术员的参与。针对这一状况,企业在合规机制的日常运行中,应当借助监测、报告和审查机制的建构与效用的强化,及时发现、修补程序漏洞,并结合技术发展的趋势对技术平台进行升级和更新,进而增强智能合约应对突发情况的能力。此外,企业还可通过明确程序员等主体的职责要求,形成针对智能合约的合规氛围与文化,为技术的应用营造良好的环境。

3.损害遏制的及时性

合规机制的有效性,不仅源自其对未来犯罪行为的防范,也体现于对已发生行为的制止和救济。鉴于智能合约自动性、封闭性等特征可能带来的损害扩大化问题,企业反应机制启动、代码漏洞填补与损害遏制等工作开展的及时性、充分性应当纳入其合规机制有效性的标准之中,对放任损害发生的企业和合规机制需给予否定评价与惩处。然而,考虑到“去中心化”“自动执行”等因素的存在,外部主体的干预势必受到阻碍,损害遏制难免存有滞后性的缺陷,不宜对企业施加过于严苛的要求。换言之,如若企业能够证明自身已履行损害遏制的义务,即使确有危害后果发生,也不可否认合规机制的有效性。

4.专项合规部门的设置

正如部分研究指出的,基于企业治理及时性、经济性和针对性的需要,相较于体系庞大、代价高昂的基础合规,专项合规机制的设置颇具现实性和合理性。(55)参见陈瑞华:《企业有效合规整改的基本思路》,载《政法论坛》2022年第1期;陈瑞华:《有效合规管理的两种模式》,载《法制与社会发展》2022年第1期。同时,智能合约的复杂性、技术性特征以及后续技术引入、应用的发展需要,都突出了专项合规机制设置的必要性。在此情形下,增设以智能合约为工作中心的合规机构,将是合规机制建设的合理方向。当然,由于经营规模、合规风险和成本投入等因素的制约,企业在具体机构建设的形态中可适当进行调整,诸如合规团队和合规专员的设置,或是对法律事务机构等传统部门的改革,都是可取的选择,前述措施在大连等地区已有相应的实践基础。(56)具体内容参见《大连市国资委监管企业合规管理指引(试行)》(大国资法规〔2021〕91号,2021年5月28日发布)第11条。

四、智能合约刑事合规的程序进路

企业合规改革的推进,除基本样态的塑造外,还需借助程序机制的建构与调整。在既往的实践中,合规案件的办理主要牵涉司法机关、涉案企业和第三方监督评估组织(以下简称第三方组织)三类主体,并以“考察、评估机制”与 “激励机制”为基本框架。在智能合约的引入与应用中,前述主体在各机制、各阶段的参与不仅面临着具体制度设置的调整,机制效用的发挥也亟待进一步的优化。

(一)司法机关引导功能的深化

智能合约合规机制的建设,固然有助于推动企业经营活动的规范化与合法化,减少经营风险的产生。但是,在成本投入、工作负担等多重因素的制约下,企业能否自发、独立地开展合规建设与整改?可否充分参与刑事司法活动?前述问题显然难以得到确切的回答,司法机关的引导殊为必要。在既往的合规改革中,诸如不起诉、减免责任等正向激励机制的设置,已为司法机关引导工作的开展奠定了基础。但此类机制,却呈现出对实体结果激励的偏向。此外,基于技术创新和发展的需求,激励机制实际效用和配置也需要更为细致的考量。

1.反向激励幅度的限缩

前文已述,智能合约合规机制的建设,乃是通过内部管控体系的形成及其运行效果的考量,确认企业对技术平台的建设、运用已尽最大限度的管理义务,从而依据智能合约自动性、封闭性等特征抵御刑事责任的追究。据此分析,如若合规机制存有缺陷,则涉案企业未能对智能合约履行管理义务,也难以凭借智能合约的固有属性获得责任减免的有利结果。在域外国家的实践中,除减轻、免除责任的途径外,制裁的施加、不利后果的追究也被视为合规改革的助力之一。(57)参见张阳:《企业刑事合规本土探索的实践偏误与路径回归》,载《西南政法大学学报》2021年第6期。然则,由于智能合约、合规机制的建设尚处于初始阶段,过于严苛的责任追究显然有碍于保护企业、鼓励技术发展等目标的实现。反向激励措施的使用,应限定于智能合约免责属性的否认,不可直接等同于企业犯罪的成立。而且,考虑到专项合规模式的有限性与针对性,即便特定领域合规机制的建设未能达到法律要求,也不宜直接视为企业整体合规建设的失败,甚至完全排除企业获得责任减免的可能性,避免反向激励机制负面效应的扩大化。

2.司法机关释明义务的强制化

引导工作的进行,除实体结果的“奖励”外,还应立足于程序机制的优化,推动刑事合规案件办理的效率性和便捷性,减少涉案企业可能面临的诉讼阻碍和疑虑。作为司法活动的主导者与程序环节的推进者,不论是审查起诉或是审判阶段,倘若案件牵涉智能合约的应用,司法机关都应当及时提示企业,使其知晓减免责任的条件和合规机制的价值,为合规材料提交及合规整改提供先期指导。同时,基于参与的实质性需求,司法机关还需围绕诉讼活动的范围、类型和程度向企业进行必要的告知,促进企业材料提交、诉讼参与的针对化和效率化。并且,鉴于第三方组织专业性优势发挥的需要,在其人员组成、考察重点确认或专业配置等层面,司法机关也应根据案件办理的需要向管理委员会进行说明,在保证第三方组织参与实质性、有效性的同时,彰显司法机关引导工作的价值。

3.检察建议效用的补强

针对合规机制未建设或是存在缺陷的情形,司法机关在诉讼过程中通过向企业发出建议的形式,督促企业积极进行合规整改。“案后督促”的特征,固然致使检察建议的约束力、实效性长期受到质疑(58)参见刘译矾:《论企业合规检察建议激励机制的强化》,载《江淮论坛》2021年第6期。,但鉴于暂缓起诉制度的空白,以及附条件不起诉制度的受限,检察建议的运用还将继续扮演重要的角色。而且,考虑到智能合约及合规机制建设的初始化状态,完全引入域外模式,恐将引发改革成本和现实需求的冲突。因此,检察建议仍可视为司法机关开展引导工作的主要途径。当然,为弥补强制力缺失的短板,或可充分借鉴近年来案后回访、合规互认等实践成果(59)代表案例主要有“上海J公司、朱某某假冒注册商标案”“张家港S公司、睢某某销售假冒注册商标的商品案”与“深圳X公司走私普通货物案”,详情参见最高人民检察院于2021年12月8日发布的《企业合规典型案例(第二批)》。,通过司法机关与行业协会、行政管理部门的协调配合,增强检察建议的强制力和实效性,在现有的法律渠道内实现对智能合约应用及规制的引导。

(二)企业信息披露义务的强化

合规机制的设置、运行与评估,均难以脱离对企业内部活动的关注,相较于外部主体,企业法人在资源占有、信息搜集等方面都占据着优势地位,要求其承担一定的信息披露义务并无不当。同时,考虑到智能合约技术性、封闭性等特征的影响,在合规机制的建设与适用中,企业信息披露义务的强调更有着不容替代的价值。

然而,信息、资源占有的优势并不必然等同于诉讼活动的有利地位,特别是在程序愈加烦琐、要求愈发严苛的刑事司法活动中,这一问题将尤为凸显。因此,企业信息披露义务的履行,还应根据特定阶段、工作的需求进行差异化配置。

1.初始阶段的举证责任

智能合约的存在,虽可为企业减免刑事责任提供必要的窗口,但鉴于“亚盾币” “金块链智能合约证券”等虚假情形的存在,智能合约真实性认知的负担已显繁重,如若再进一步确认其免责属性,必然对司法活动的效率性及秩序的稳定性造成新的冲击。因此,在企业法人意图凭借智能合约主张责任的减轻、免除时,应要求其围绕智能合约的存在承担初步的证明责任。通过相关材料的提交,司法机关可对智能合约的真实性、合规规范与合规机构等制度的建设形成大致的印象,能够初步确认智能合约及其合规机制具备符合法律要求的外观要件。唯有满足此类要求时,方可正式启动对合规机制的考察与评估程序,迎合司法活动规范性、效率化的要求。

2.考察阶段的协助义务

鉴于合规机制运行效果的重要性,考察阶段的工作难免呈现出复杂性和专业性,企业提交的材料也将更为全面且深入。考虑到工作的需要及企业知识、经验的缺陷,由司法机关、第三方组织取代企业成为这一阶段的主导者,既符合考察工作的要求,也顺应了企业合规改革的发展趋势。然而,这一转变并非对企业信息披露义务的豁免,作为智能合约及合规机制的建设者、所有者,企业仍需根据考察机构的指导,承担必要的材料收集和提交工作。但相较于初始阶段的主动举证,在考察阶段中,企业信息披露义务的履行趋向于“被动协助”的特征。

3.数字技术优势的充分发挥

区块链、人工智能等技术的应用,确实增添了合规机制考察的困难与负担。然则,此类技术也可为合规机制的认知、评估提供必要的助力。较之于牵涉部门众多、对象繁杂的合规文化、合规培训等内容,以代码、算法为基石的智能合约无疑拥有较高程度的可读性和可视化优势,并可充分印证经营活动的规范性与安全性。而且,“去中心化”“大数据分析”等特征的作用,信息获得的充分化、便利化,以及考察成本的合理控制均可得到较大程度的保障。(60)参见李晓龙:《数字化时代的网络金融刑事合规》,载《南京大学学报》2021年第5期;陈吉栋:《算法化“主体”:组织抑或契约?》,载《东方法学》2021年第5期。此类优势,在“RegTech”应用的经验中已得到了印证。(61)基于RegTech技术的自动化、大数据分析等优势,合规建设中的成本投入得到了极大的压缩,信息技术的引入成为企业合规改革的重要推力。See James A.Fanto,The Professionalization of Compliance:Its Progress,Impediments,and Outcomes,35 Notre Dame J.L.Ethics & Pub.Pol'y 183,226-27 (2021).基于此,在合规机制的考察中,企业除材料的收集与提交工作外,还可通过向司法机关、第三方组织开放企业区块链或是提供大数据技术服务等途径,为后者工作的开展提供便利。并且,通过数字技术对合规机制考察工作的优化,亦可切实推动“数字合规”目标的实现。

(三)第三方监督评估机制效用的优化

第三方监督评估机制的设置与运行,始终围绕其专业性优势的发挥而展开。结合最高人民检察院等九个部门联合发布的《关于建立涉案企业合规第三方监督评估机制的指导意见(试行)》分析,有别于传统的诉讼参与主体,由审计、会计、税务、法律等专业人员组成的第三方组织,由于其人员组成、产生的随机性和多元化,无论是整体结构或个体成员,与案件均无利害关系,且也不具备对特定问题的最终处置权,仅具有提出参考性意见、协助司法机关决策的辅助地位。(62)可参见《关于建立涉案企业合规第三方监督评估机制的指导意见(试行)》第1、14、15条的规定。然则,受制于企业犯罪因素的复杂化、影响的社会性及治理的综合性需求,司法机关不免面临着繁重的工作负担与知识、经验的缺漏。为有效推进企业合规改革,促进企业治理目标的实现,第三方组织的重要性日趋提升,甚至在司法实践中演化为司法机关决策的主要依据。(63)具体案例如张家港S公司、睢某某销售假冒注册商标的商品案,参见最高人民检察院发布的《企业合规典型案例(第二批)》。也可参见谭世贵、陆怡坤:《刑事激励视角下的企业合规问题研究》,载《海南大学学报》2022年第2期。仅由此看,专业性的保障,已成为企业合规改革及第三方组织效用发挥的重要支撑。在专业性、技术性愈加突出的智能合约案件中,这一趋势将更为明显。

企业信息披露义务的强调,虽在一定程度上减少了第三方组织专业性发挥的阻碍。但是,考虑到第三方组织的设置,除专业知识的提供外,还需借助专业监督职责的履行,保证合规机制考察、评估及合规改革的规范化与正当化。仅依靠外部力量的推动,前述目标的实现未免存有缺漏,也难以抵御错误信息的干扰和误导。因此,加强第三方组织内部的专业性建设,将智能合约技术领域的专业人员增添为组织成员,应当是此类组织功能发挥的必然要求。

同时,随着企业合规改革社会效果的强化,第三方组织的专业性优势还将得到进一步凸显。马丁·夏皮罗将司法的职能区分为“社会控制”“纠纷解决”和“立法”,其中,案件办理被视为规范创制和秩序维护的前提条件。(64)参见[美]马丁·夏皮罗:《法院:比较法上和政治学上的分析》,张生、李彤译,中国政法大学出版社2005年版,第1-89页。结合中国企业合规改革的实践分析,诸如“山东沂南县Y公司、姚某明等人串通投标案”“上海J公司、朱某某假冒注册商标案”的办理过程中,检察机关已将“社会治理”“源头治理”作为合规改革的重心,并提出了“办好一案,治理一片”的工作目标(65)案例详情参见最高人民检察院发布的《企业合规典型案例(第二批)》。,印证了纠纷解决工作的地位以及“社会控制”需求的存在。在这一过程中,考虑到人员配置、组织结构的专业性、社会性和综合性,第三方组织也不应完全置身事外。换言之,专业人员的增补,仅是第三方组织效用实现的基础要求,通过案件办理、社会治理及企业治理工作的积极参与,为刑事司法和行业治理的衔接、协调提供必要的知识参考与专业支持,才是切实发挥第三方组织专业性优势的应然选择。

具体来看,通过对个案办理的参与,第三方组织可在总结智能合约违法情形的特征、合规机制考察的要点及司法机关办案规律的基础上,针对合规机制、防治措施的设置形成专业参考意见,并通过向行业协会或行政管理部门提交来推进行业规范的形成。而且,第三方组织还可根据合规案件办理对智能合约应用、经营活动产生的效果,依托联席会议、社会调查报告等机制,为司法决策工作的开展及各类机制的完善提出反馈与建议,疏通司法机关与社会公众、司法裁判与社会需求、法律效果和社会效果的关系,进而塑造回应型司法的理想形态。

余 论

人工智能技术发展的浪潮,促使思维与意志的核心地位逐渐为代码、算法所侵蚀,在特定领域中,机械理性和技术推演实现了对人类参与的“排斥”。仅由此看,社会的“数字化”已成为无法逆转的趋势。作为社会经济活动的参与者和秩序的维护者,企业也难以回避对这一现实状况的回应。智能合约的建设、应用虽可在一定程度上规范企业经营活动,甚至为企业构筑起抵御责任追究的屏障。然而,技术发展的阶段性与局限性困境,依旧凸显了企业管理义务存在的必要性。唯有通过合规机制的建构,实现对智能合约运行空间的维护和净化,方可达至发挥技术优势与风险防范兼顾的理想状态。围绕智能合约合规机制的探讨,究其本质,仍可视为人工智能规范性、合法性探索的剪影。对技术的认知固然重要,但也不能忽略技术可能具有的社会效益。(66)See Alexandra Andhov,Corporations on Blockchain:Opportunities & Challenges,53 Cornell Int'l L.J.1,39-40(2020).在针对智能合约建构合规机制开展研究的同时,技术的运用亦将反向推动合规机制理念、制度的革新与发展,进而依托“治理数字”与 “依靠数字治理”格局的塑造,推动数字正义理念及数字治理目标的实现。