中国城乡老年人生活自理能力影响因素差异研究

2022-10-21邵芯苗吴忠

邵芯苗,吴忠

1.上海工程技术大学管理学院,上海 201600;2.上海对外经贸大学管理学院,上海 201620

据全国第七次人口普查数据显示,60岁以上的老年群体人数为2.64亿人,占比18.7%,而65岁以上老人为1.9亿人,占比13.50%。与上一次人口普查的结果相对比,60岁以上的老年人口上升了5.44%,65岁以上的老年人口上升了4.63%[1],伴随着人口老龄化的趋势以及人类疾病谱的变化,残疾和失能的老年群体比例也相应进一步上升,有效防止老年人失能也成为全球老年学研究中重要的课题之一[2]。党的第十八届五中全会已经确立了将“健康中国”的建设作为国家的一大战略目标,表明了关注国民健康的决心[3]。在“健康中国 2030”背景下,我国要以健康老龄化为契机,立足于整个生命周期,实现健康发展。老年人是否具备生活自理能力是衡量老年人健康与否的重要指标,它影响着家庭及个体的幸福指数,并且与整个社会的和谐发展紧密联系,此外我国一直以来都存在城乡二元经济结构,在很大程度上,它会使得城乡老年人的医疗水平,养老保障,经济地位以及健康风险上存在着比较大的不同[4-5]。因此,全面了解城乡老年人生活自理能力的影响因素差异,对于优化养老资源的配置,推进“健康中国”2030战略的实现具有重要意义。基于此,本文利用2018年中国健康与养老追踪调查数据(CHARLS),运用决策树CART模型和二元logistic回归,并使用ROC曲线评价两种模型的预测效果,对影响城乡老人生活自理能力的因素差异进行分析。

1 数据来源与研究设计

1.1 数据来源

本文使用的数据来源于2018年中国健康与养老追踪调查数据(CHARLS),中国健康与养老追踪调查是涉及中国45岁及以上中老年个人及家庭的高质量微观数据,样本信息涵盖全国中老年群体的个人信息、家户信息、健康信息和资产信息等,完全符合本研究对数据的要求[6]。基于研究目的,本文选择年龄在60周岁及以上的老年人为研究对象,并参照CHARLS问卷调查中,“您居住时主要生活在农村还是城镇?”将回答居住在“城或镇中心区”和“城乡或镇乡结合处”的老年人定义为城镇老年人;将回答居住在“农村”定义为农村老年人。经过删除重要变量的缺失后,最终得到样本3 708人,其中城镇老年人921人,农村老年人2 787人。

1.2 变量选取

1.2.1 因变量:生活自理能力

日常生活功能评价是用来了解老年人生活能力的综合指标,其测定包含两方面,一是对日常自理功能(ADL)的测定,另一方面是对社会服务设施利用功能的测定(IADL)。本研究结合CHARLS问卷选取穿衣、洗澡、吃饭、上厕所、控制大小便、走、爬楼、弯腰下蹲、提、做家务、购物11项指标,如果有一项“有困难,需要帮助或者无法完成”,则视为“失能”。“没有困难或者有困难但可以完成”视为“生活完全能够自理”。

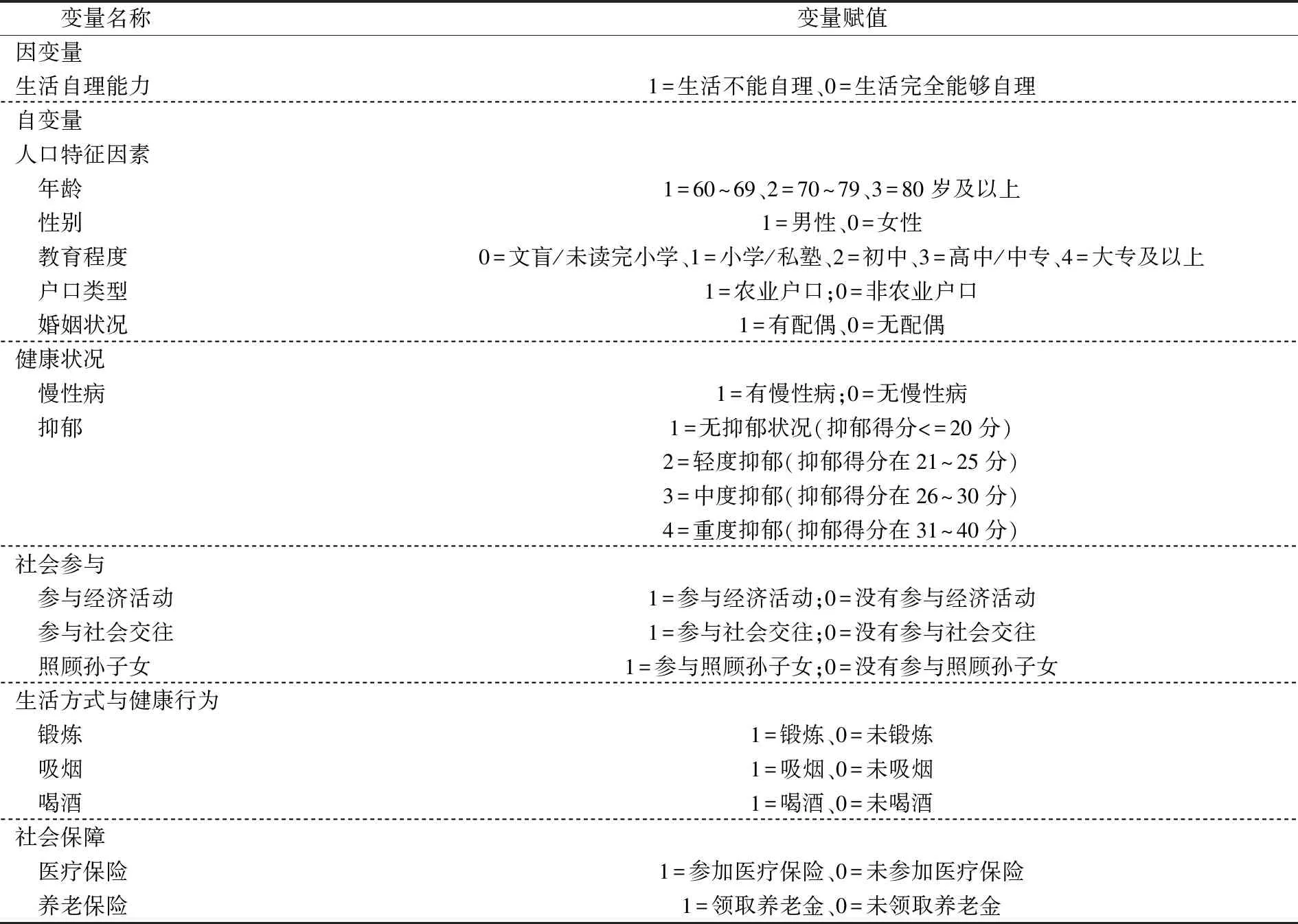

1.2.2 自变量

结合CHARLS数据和研究需要,确定可能影响老人生活自理能力的因素有人口学特征(年龄、性别、教育程度、户口类型、婚姻)、健康状况(慢性病、抑郁)、社会参与(社会经济参与、社会交往、照顾孙子女)、生活方式与健康行为因素(锻炼、吸烟、喝酒)和社会保障(医疗保险、养老保险)五个维度15个子变量[7]。

1.2.3统计分析

本文以城乡老年人是否具有生活自理能力为因变量(生活能自理为0,生活不能自理为1),对自变量进行赋值,采用Stata 16.0统计软件对资料进行单因素分析,并使用SPSS 22.0统计软件对单因素分析结果进行logistic回归和CART算法分析,检验水准。根据分析结果找出影响城乡老年人生活自理能力的重要因素。并对两种预测结果生成的预测值进行比较,以城乡老年人生活自理能力结果为状态变量绘制logistic回归模型和CART模型生成的受试者工作特征曲线(ROC),以此判断模型优劣,为差异有统计学意义[8]。

表2 变量赋值与基本特征(N=3708)

2 结果

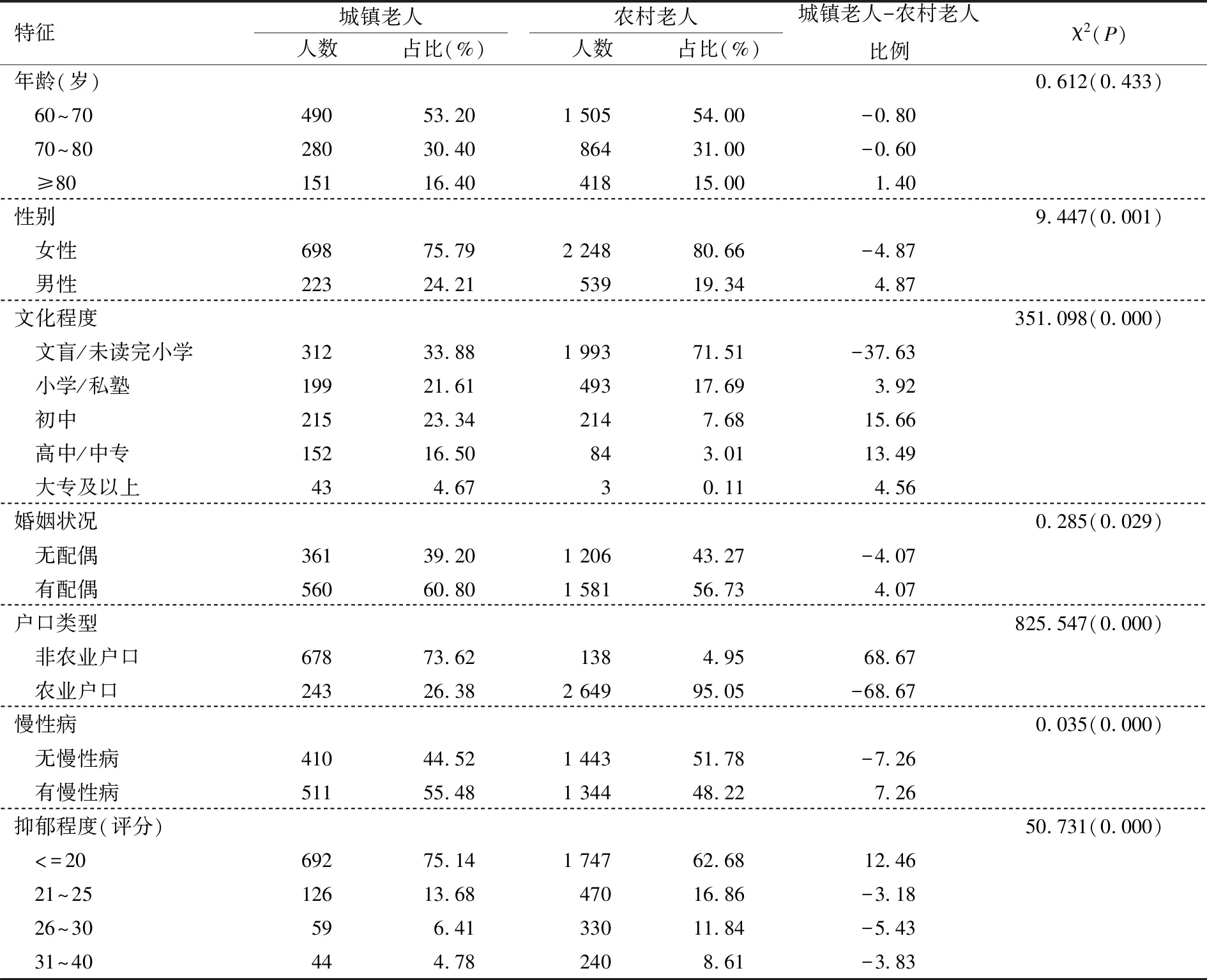

2.1 样本人群的基本特征

表3列出了城镇老人和农村老人在年龄、性别、受教育程度、健康状况等基本人口特征情况。城镇老人和农村老人在年龄和性别上的人数分布相差不大;但是相较于农村老人,城镇老人的学历水平要更高;城镇老人和农村老人在户口类型上也与其身份基本对应,城镇老人多为非农业户口,农村老人多为农业户口;从疾病患病状况来看,相较于农村老人,城镇老人患慢性病比例高,抑郁患病比例低。

表3 城镇老人与农村老人样本的基本特征

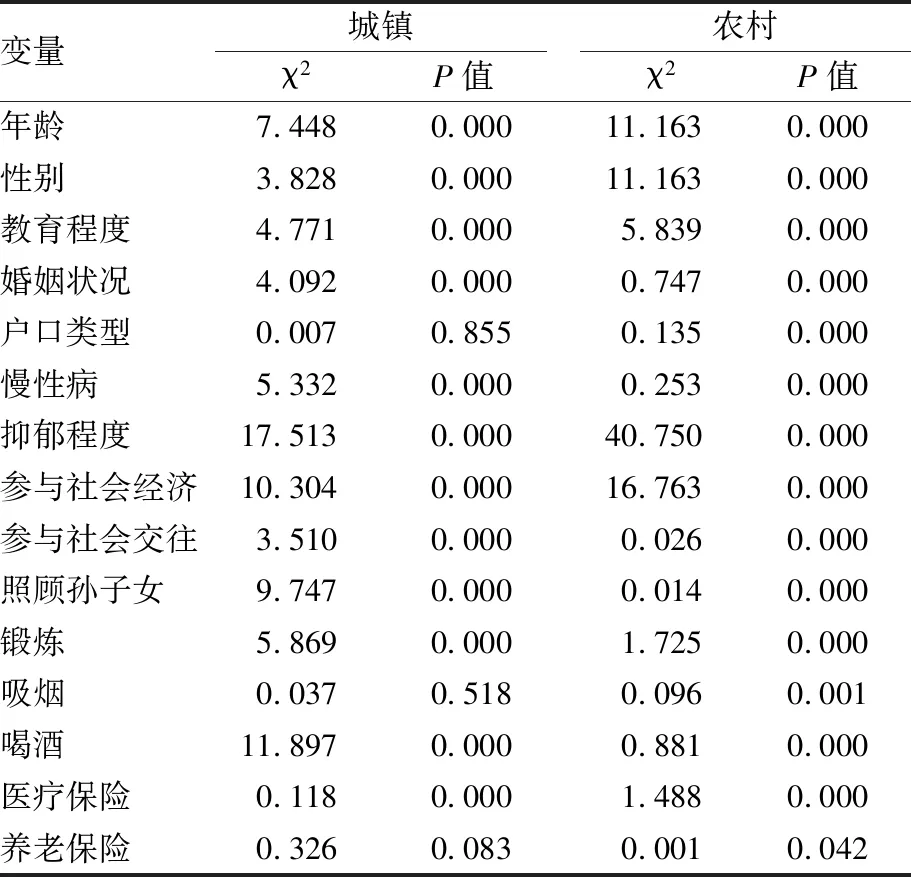

2.2 城乡老年人生活自理能力影响因素的单因素分析

为考察城乡老年人生活自理能力的异质性,进行卡方检验。对城镇和农村两个子样本下老年人生活自理能力的影响分析结果(表4)。在城镇子样本下,除户口类型、吸烟和养老保险三项变量以外,其余各变量对城镇老年人生活自理能力均存在关联关系(P<0.05);在农村子样本下,各变量对农村老年人生活自理能力状况均存在关联关系(P<0.05)。

表4 城乡子样本中老年人生活自理能力状况的影响分析

2.3 城乡老年人生活自理能力影响因素的多因素分析

2.3.1 城乡老年人生活自理能力影响因素的logistic回归分析

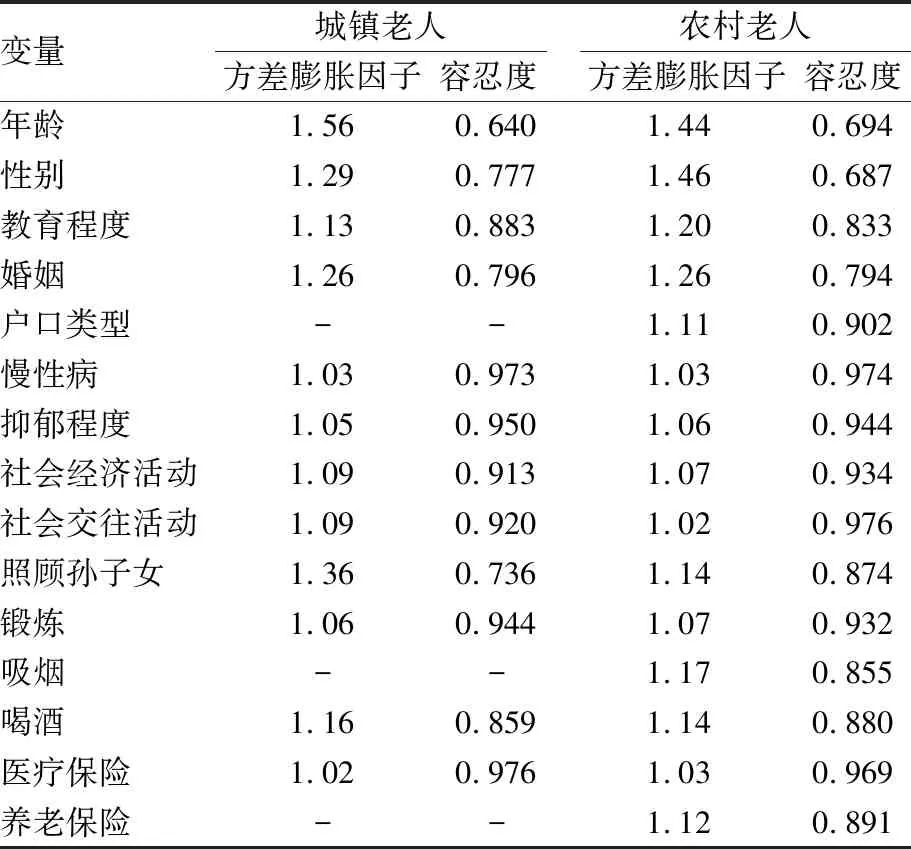

(1)多重共线性检验

分别在城镇和农村两个子样本下与老年人生活自理能力存在关联关系的各变量进行多重共线性检验,结果如下表5。方差膨胀因子值均在10以下且容忍度都大于0.1,说明解释变量不存在多重共线性,适合进入回归模型。

ATB宜使用机制砂作为细集料,所选用的天然砂或机制砂应干燥洁净、粗糙、无杂质,且应具有适当颗粒级配,与沥青黏附性较好,本文采用的细集料技术指标如表2所示。

表5 城乡老人生活自理能力多重共性检验

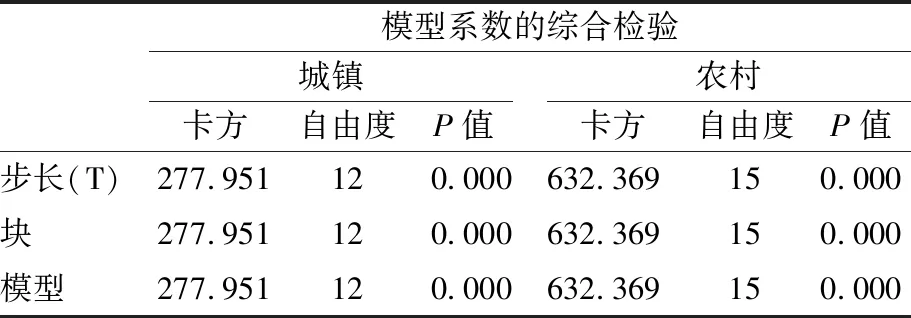

(2)模型整体显著性检验

在进行模型回归之前,先对模型系数进行检验(表6),通过步间、块间和模型间的相对似然比进行检验,可以得到城镇子样本下卡方值均为277.951,农村子样本下卡方值均为632.369,远远大于临界值,且P值均为0.000,故本文设定的模型在显著性水平为0.05的情况下通过了检验。

表6 模型系数检验结果

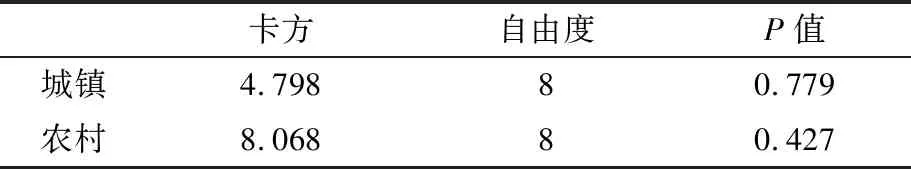

接下来由 Hosmer-Lemeshow检验可知,城镇子样本下卡方值为4.798,农村子样本下卡方值为8.068,小于临界值,且P值分别为0.779和0.427,大于显著性水平0.05,说明模型拟合较好。

表7 Hosmer-Lemeshow检验

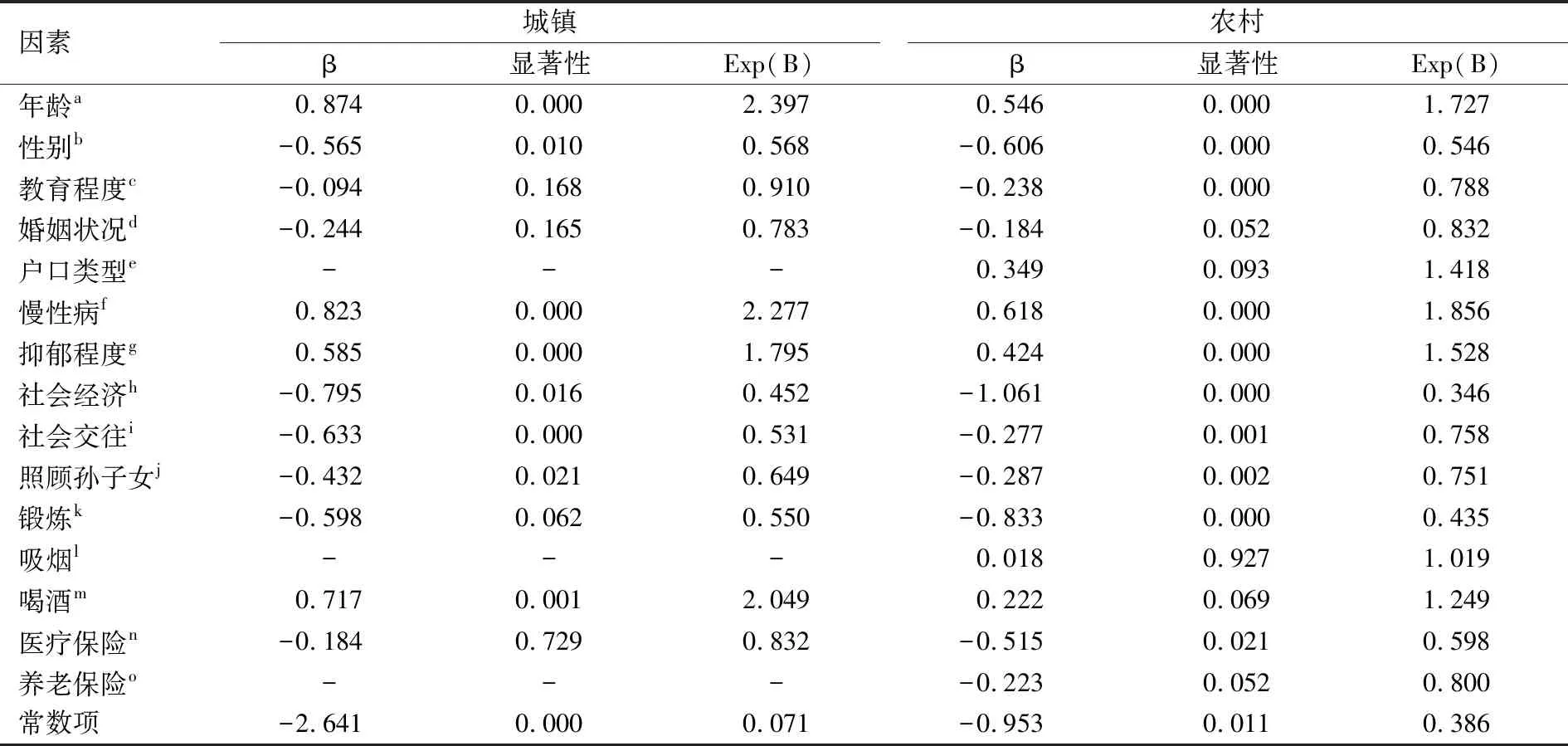

(3)回归结果

要厘清城镇老人和农村老人在生活自理能力方面的诸多差异及其产生的原因,本文分城镇和农村2个模型呈现分析结果(表8),旨在探讨城镇和农村老人生活自理能力的影响因素是否具有一致性。二元logistic回归模型分析结果显示,影响城镇老年人生活自理能力的因素有年龄、性别、慢性病、抑郁程度、参与社会经济、参与社会交往、照顾孙子女、锻炼和喝酒。影响农村老人生活自理能力的因素有年龄、性别、教育程度、婚姻状况、户口类型、慢性病、抑郁程度、参与社会经济、参与社会交往、照顾孙子女、锻炼、喝酒、医疗保险和养老保险。

表8 城乡老年人生活自理能力影响因素的logistic回归分析

2.3.2 城乡老年人生活自理能力影响因素的决策树CART模型分析

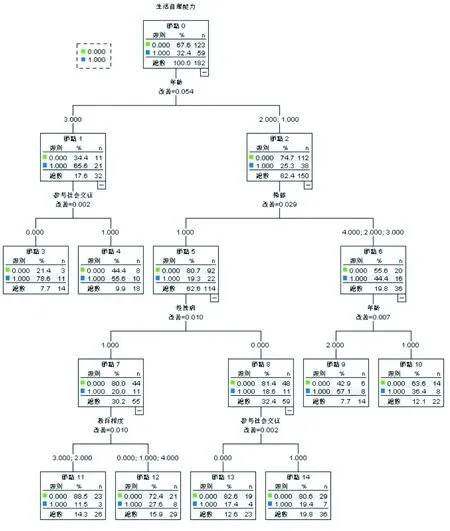

(1)城镇老年人生活自理能力的CART模型结果分析

城镇决策树模型采用80%的比例分割样本进行测试、最小树深度为5,父节点为100,子节点为50,产生的决策树模型如图1所示,从上至下结点划分的因素依次是年龄、社会交往、抑郁程度、慢性病和教育。

图1 CART方法对城镇老年人生活自理能力影响因素分析的分类树型图

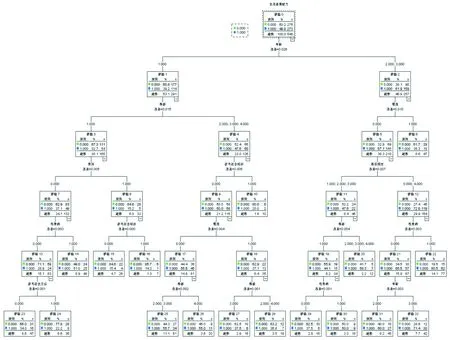

(2)农村老年人生活自理能力的CART模型结果分析

农村决策树模型采用80%的比例分割样本进行测试、最小树深度为5,父节点为100,子节点为50,产生的决策树模型见图2。婚姻状况、户口类型、照顾孙子女、吸烟、喝酒、医疗保险和养老保险被剔除该模型。

图2 CART方法对农村老年人生活自理能力影响因素分析的分类树型图

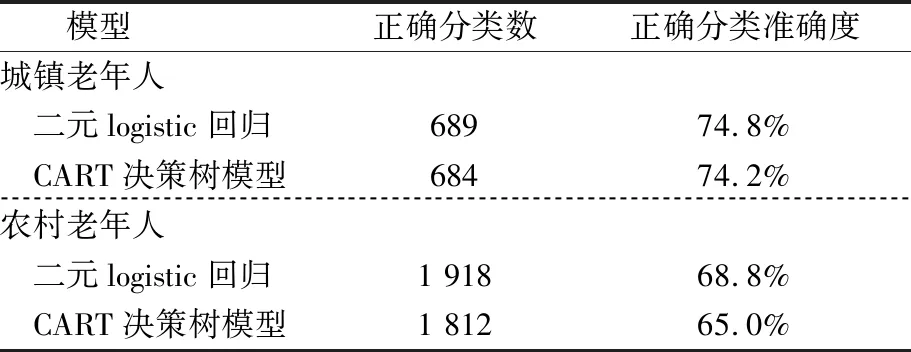

2.4 两种模型预测能力评估

2.4.1 模型识别正确率

前文分别建立二元logistic回归模型和CART决策树,用来确定影响城乡老年人生活自理能力的影响因素。其中,二元logistic回归模型分析结果显示,影响城镇老年人生活自理能力的因素有年龄、性别、慢性病、抑郁程度、参与社会经济、参与社会交往、照顾孙子女、锻炼和喝酒,分类正确率为74.8%。影响农村老人生活自理能力的因素有年龄、性别、教育程度、婚姻状况、户口类型、慢性病、抑郁程度、参与社会经济、参与社会交往、照顾孙子女、锻炼、喝酒、医疗保险和养老保险,分类正确率为68.8%。CART决策树分析年龄、社会交往、抑郁程度、慢性病和教育对城镇老年人生活自理能力的状态产生了不同程度的影响,CART决策树模型的正确率为74.2%。影响农村老年人生活自理能力的因素是年龄、抑郁程度、锻炼、性别、参与社会经济、教育程度、慢性病和社会交往因素,模型的正确率为65.0%。

表9 模型识别正确率

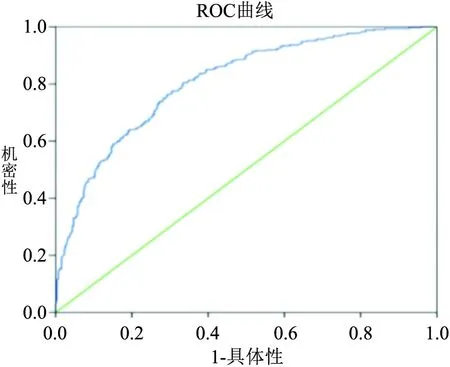

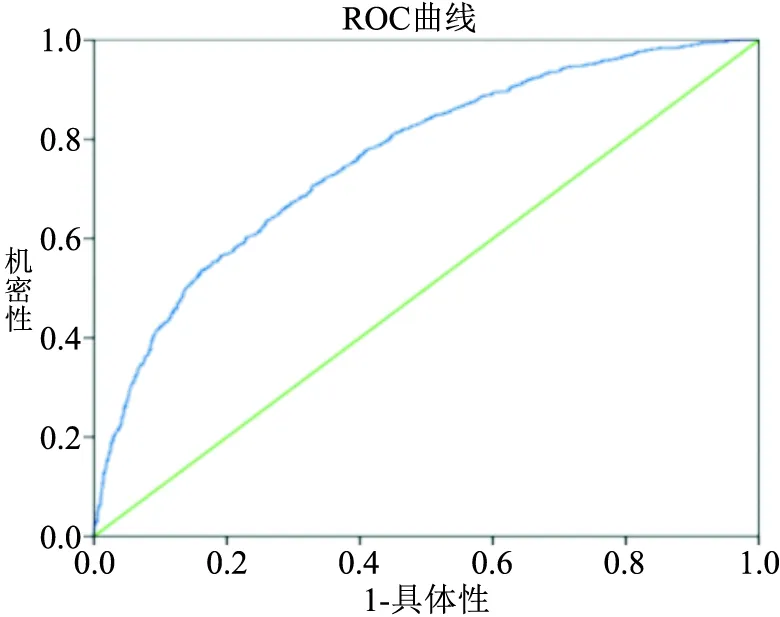

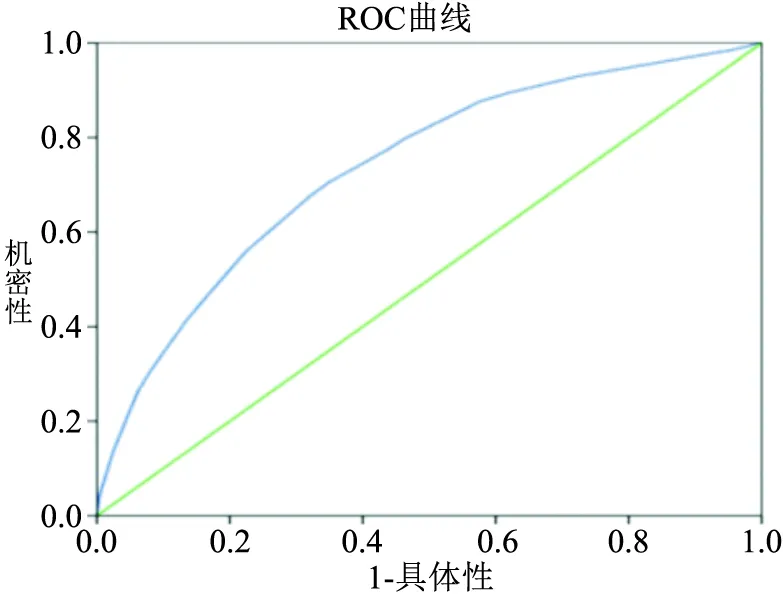

2.4.2 模型分类效果的ROC曲线检验

分别以城镇老人和农村老人生活自理能力影响因素分析结果为状态变量绘制logistic回归模型和CART决策树生成的受试者工作特征曲线(ROC),两种模型分类效能分别如图3、图4、图5、图6和表10所示。从对城镇老人和农村老人样本中两个模型比较的曲线可以看出,ROC曲线均位于机会线的上方,其中CART模型的曲线相对光滑些,而二元logistic模型的曲线有少许锯齿状,同时曲线面积上,logistic模型比CART模型更多。因此,针对城乡老年人生活自理能力的分类效果,logistic模型要更好些。

表1 城镇老人与农村老人生活自理能力状况指标分析

图3 城镇老人logistic回归模型ROC曲线图

图4 城镇老人CART决策树ROC曲线

图5 农村老人logistic回归模型ROC曲线

图6 农村老人CART决策树ROC曲线

表10 ROC比较

2.5 结论与讨论

综合上述对我国城乡老年人生活自理能力及其影响因素分析,本研究得出以下几点结论:首先,我国城乡老年人生活自理能力差异显著。农村老人的生活自理能力状况不及城镇老人,这与之前的研究结论一致[9]。这在很大程度上是由于城市比农村地区更好地分配和获得卫生资源及配置,城镇老年人生活自理能力得以提高。结合模型分类识别正确率、模型分类效果的ROC曲线检验,可以得到影响城镇老人生活自理能力的因素为年龄、性别、慢性病、抑郁程度、参与社会经济、社会交往、照顾孙子女、锻炼和喝酒。影响农村老年人生活中自理能力的因素是年龄、性别、教育程度、婚姻状况、户口类型、慢性病、抑郁程度、参与社会经济、社会交往、照顾孙子女、锻炼、喝酒、医疗保险和养老保险。

对比城乡影响因素,既有年龄、性别、慢性病、抑郁、参与社会经济活动、参与社会交往活动、照顾孙子女、喝酒等共性因素,也有个性因素。其中,教育程度、婚姻状况、户口类型、医疗保险和养老保险只对农村老年人生活自理能力有显著影响。这些影响因素没有对城镇老年人的生活自理能力产生一定的影响,这可能是因为伴随着中国卫生体系的进一步完善,人们生活水平的不断提升,即便是学历低、无配偶或者是从来没有享受过社会保障政策的城镇老年群体,他们也能够懂得健康教育以及对健康意识产生一定的重视,农村的老年群体则恰好相反。

3 对策与建议

3.1 促进卫生资源合理配置,实现不同人群健康平等

研究结论显示,中国城镇老年人生活自理能力较高,残疾比例较低,这在很大程度上是与城市卫生资源配置和较完善的医疗保险水平有关。为了保证农村老人享受到同样的医疗待遇,从而增强自身的生活自理能力,需要在医疗卫生服务资源有限的前提下将医疗卫生服务资源向农村地区倾斜,除此之外,国家还要鼓励医疗技术人员深入基层开展工作,同时加大资金投入,搭建健全的卫生服务基础配套设施,推动全国卫生事业的统筹协调发展,缩小城乡之间医疗资源差异情况。

3.2 关注重点人群,进行健康干预

将高龄、有身体疾病以及未进行社会参与的老人作为作为健康干预的重点人群。因为家庭模式的小型化以及居家护理能力的不足,且机构养老服务不够完善和受到陈旧思想的影响,绝大部分的老人都不愿意换一个新环境,所以医疗与养老相结合是非常重要的,尤其是对于那些年龄已高,行动不便的老人,他们所需要的生活补助、精神上的安慰、卫生保健、康复治疗等全面支持刻不容缓。其次,由于身体机能的衰退,老人的心理健康也必须引起重视,鼓励老人进行社会参与,积极发挥自身长处,有利于维护老年人的身心健康。

3.3 多渠道维护老人健康权益

与其他研究结果一致,无配偶及未进行经济参与的老年人失能率均较高。因为当下的经济情况以及看护资源受到了限制,许多患病的老年人他们会因为高昂的费用以及家里没有人能看护,而迟迟不愿意去接受治疗,这样的一群老年群体,他们不去及时就医,那么就会对他们的生活自理能力造成一定的阻碍,所以需要强化老龄化健康发展的进程,把重心转移,在贫困并且丧失配偶的老年群体中,给他们心理及身体上的双重保障。

利益冲突无