基于HRAD和DEA的全国基层卫生资源配置的公平与效率分析

2022-10-20王璐瑶曾智

王璐瑶,曾智

南京中医药大学卫生经济管理学院,江苏 南京 210023

合理配置卫生资源是促进卫生事业长远发展的重要基础,是为居民提供医疗服务、提高居民健康水平的重要保障。基层卫生资源的合理配置是“保基本、强基层”的重要内容,是确保人人享有基本卫生服务的关键。卫生资源具有准公共产品的属性,其公平性和效率是卫生领域永恒的研究主题,只有将公平与效率的问题处理好,才能最大程度地满足更多人的需求,充分发挥卫生资源的作用[1-2],保障医疗服务水平,促进公众健康发展。本文利用集聚度和数据包络分析法对全国基层卫生资源配置的公平性和效率进行研究,以进一步优化资源配置,为促进公平健康、建设“健康中国”提供参考。

1 数据来源与方法

1.1 数据来源

本文中卫生资源相关数据来源于2016年至2021年的《中国卫生健康统计年鉴》[3]和《中国卫生和计划生育统计年鉴》[4],人口和土地面积数据来源于国家统计局发布的《中国统计年鉴》[5]和《中国城市统计年鉴》[6]。按照卫生统计年鉴的标准,“基层卫生资源”指的是社区卫生服务中心(站)、乡镇(街道)卫生院、村卫生室、门诊部、诊所等医疗机构配置的卫生资源。

1.2 研究方法

1.2.1 集聚度(HRAD) 卫生资源集聚度(health resources agglomeration degree,HRAD) 兼顾了人口和地理因素,是反映区域内不同组间资源配置均衡程度的指标[7]。计算公式如下:

其中,HRi是某地区的卫生资源数量,Ai是某地区的土地面积,An是全国土地面积,HRn是全国卫生资源总量。

人口集聚度 (population agglomeration degree,PAD) 表示某一地区占全国1%的国土面积上集聚的全国人口的比重,其计算公式如下:

其中,Pi是某地区的人口数量,Ai是某地区的土地面积,An是全国土地面积,Pn是全国总人口数[8]。

一般认为,当HRAD>1 时,表明卫生资源按地理面积配置的公平性较高;HRAD<1,说明按地理面积配置公平性不足。在评价卫生资源集聚度时还需结合人口集聚度,当HRAD与PAD的比值接近于1时,表明该地的卫生资源基本能够满足当地人口的卫生服务需求,公平性较好;若比值大于1,表明资源处于过剩状态,若比值小于1,则表明资源不足[9]。根据文献阅读分析,本文选用基层医疗机构数、床位数和卫生人员数等指标来进行卫生资源集聚度分析。

1.2.2 数据包络分析(DEA) 数据包络分析是对决策单元的效率进行评价的一种方式,常用的有CCR和BCC两种模型[10]。本文基于健康生产理论选用规模报酬可变的BCC模型[11],进一步将综合效率分为纯技术效率和规模效率。DEA评价的关键就在于投入、产出指标的选择[12],根据文献阅读分析和数据的可获得性[13-15],最终选取了2个产出指标(诊疗人次、入院人数)和3个投入指标(医疗机构数、床位数、卫生人员数)。

1.2.3 Malmquist指数 Malmquist指数模型也是DEA模型的一种,常用作动态研究,表示全要素生产效率的变化情况。Malmquist指数模型可以得到全要素生产率变动及其分解项,进一步分解为纯技术效率变动、规模效率变动和技术变动。若Malmquist指数大于1,表明效率提高;若Malmquist指数小于1,表明效率降低[16]。其中,纯技术效率是管理和技术等因素对效率产生的影响,规模效率是企业规模大小对效率产生的影响[17]。

2 结果分析

2.1 描述性分析

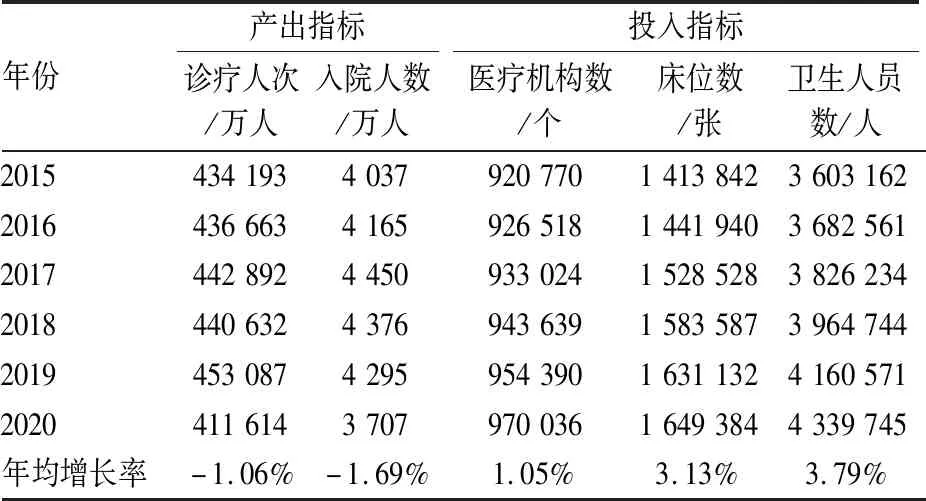

2015—2020年,我国基层卫生资源的产出指标总体呈现下降趋势,各投入指标均呈上升趋势。其中,床位数和卫生人员数增长较快,年均增长率分别为3.13%和3.79%,医疗机构的年均增长率为1.05%。诊疗人次和入院人数出现负增长,年均增长率分别为-1.06%和-1.69%,在2015—2019年诊疗人次和入院人数总体呈上升趋势,2020年有了较大幅度的下降,可能是受疫情影响,许多医疗机构一度停诊,造成了入院人数和诊疗人次大幅下降,见表1。

表1 2015—2020年我国基层医疗机构投入、产出基本情况

2.2 2020年全国各省基层卫生资源集聚度分析

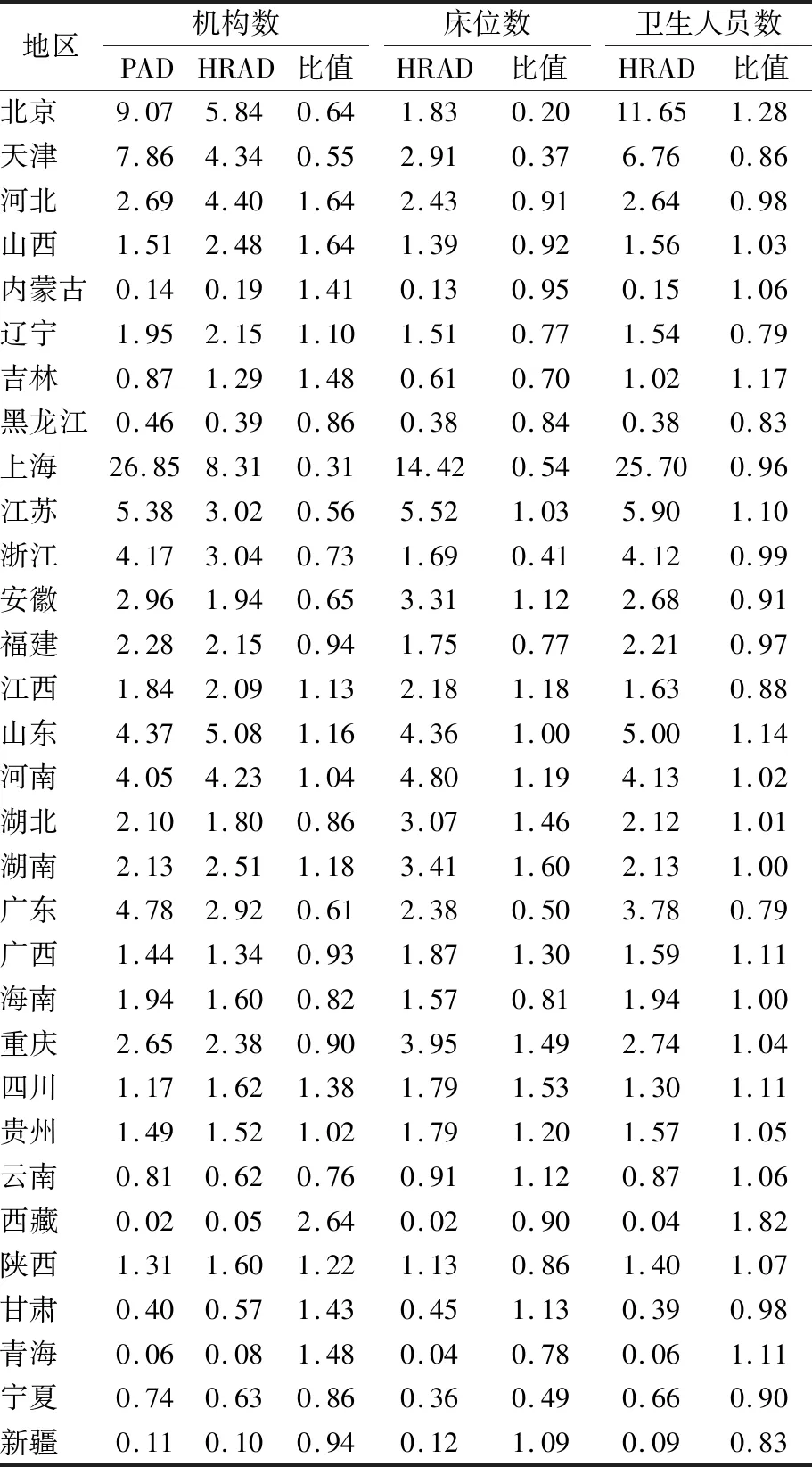

2020年,内蒙古、黑龙江、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏和新疆等八省份的基层医疗机构数、床位数和卫生人员数的HRAD均小于1,说明这些省份的基层卫生资源按地理配置的公平性不足。机构方面,北京、天津、河北、上海、山东和河南HRAD大于4;床位数方面,上海、江苏、山东和河南HRAD均大于4;在卫生人员数上,北京、上海HRAD大于10,说明这些地区按地理配置的公平性过高。HRAD/PAD表示卫生资源能否满足当地卫生服务的需求,天津、黑龙江、上海、浙江、福建、广东和宁夏等省份三个指标的HRAD与PAD的比值均小于1,说明当地的基层卫生资源并不能满足卫生服务需求。而山东、河南、湖南、四川和贵州的基层卫生资源配置是过剩的,见表2。因此,我国不同地区基层卫生资源的配置有很大不同,配置过剩和配置不足都不利于长远发展,资源配置有待均衡。

表2 2020年全国各省份基层医疗卫生资源集聚度情况

2.3 2015—2020年东中西部基层卫生资源集聚度的时间序列分析

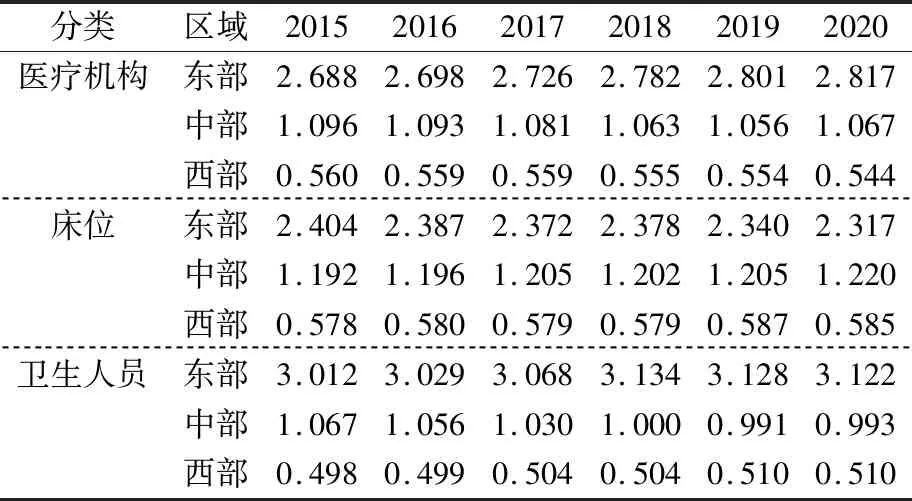

由表3可知,2015—2020年我国东部和中部的医疗机构集聚度均在1以上,其中东部地区的医疗机构集聚度呈现逐年上升趋势,而中部地区呈小幅下降趋势。东部地区的床位集聚度在2.3至2.4左右浮动,卫生人员的集聚度均大于3,说明东部地区的基层卫生资源配置公平性过高。中部地区的床位集聚度呈上升趋势,卫生人员集聚度呈下降趋势,且在2018年达到最优,2019年之后小于1,按地理配置的公平性有所下降。西部地区的各项卫生资源的集聚度均在0.5左右,远小于1,近6年中,医疗机构集聚度有小幅下降趋势,床位和卫生人员集聚度呈缓慢上升趋势,其中卫生人员的集聚度最小,公平性亟需改善。

表3 2015—2020年我国东中西部基层卫生资源集聚度

2.4 基于DEA的全国基层卫生资源配置效率分析

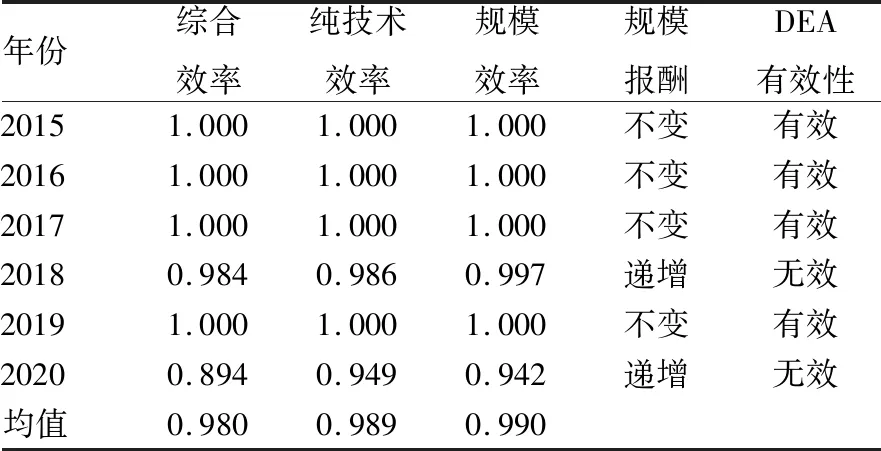

2.4.1 基于DEA模型的静态分析 由表4可知,2015—2017年以及2019年我国基层卫生资源配置的综合效率、纯技术效率和规模效率均为1,DEA有效,说明投入完全转为产出,达到最优效果,卫生资源得到充分利用。2018年和2020年所有效率值均小于1,DEA无效,且规模报酬递增,说明卫生资源的投入速度低于产出速度。要想达到最优,需要等比例扩大所有生产要素。

表4 2015—2020年全国基层卫生资源配置效率情况

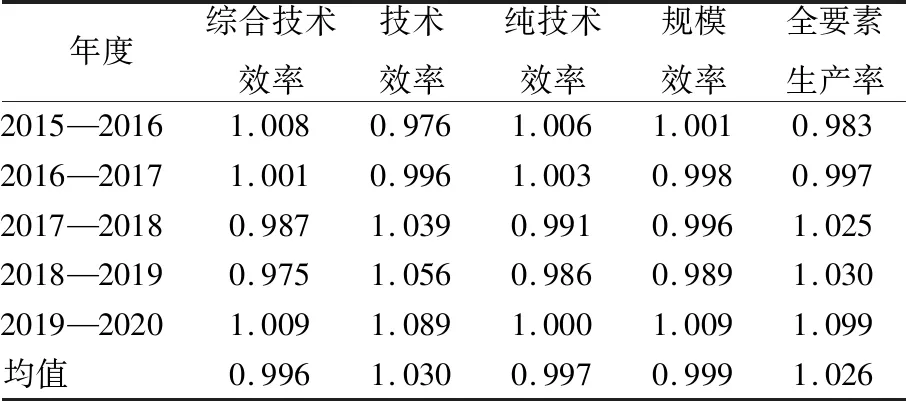

2.4.2 基于DEA-Malmquist指数的动态分析 如表5所示,2015—2020年各年度基层卫生资源配置的全要素生产率均值为1.026,2015—2017年全要素生产率略小于1,2017—2020年度全要素生产率均大于1,说明我国基层卫生资源配置效率总体呈上升的趋势。此外,综合技术效率、纯技术效率、规模效率的均值都小于1,而技术效率的均值为1.030,略大于1,综合技术效率年均上涨了0.02%,技术效率和规模效率分别上涨了2.2%和0.16%。反映了全要素生产率的变动主要受技术效率的影响,全要素生产率的提升主要源于技术的进步[18],而在规模和管理方面仍需改善。

表5 2015—2020年我国基层卫生资源配置效率的Malmquist指数

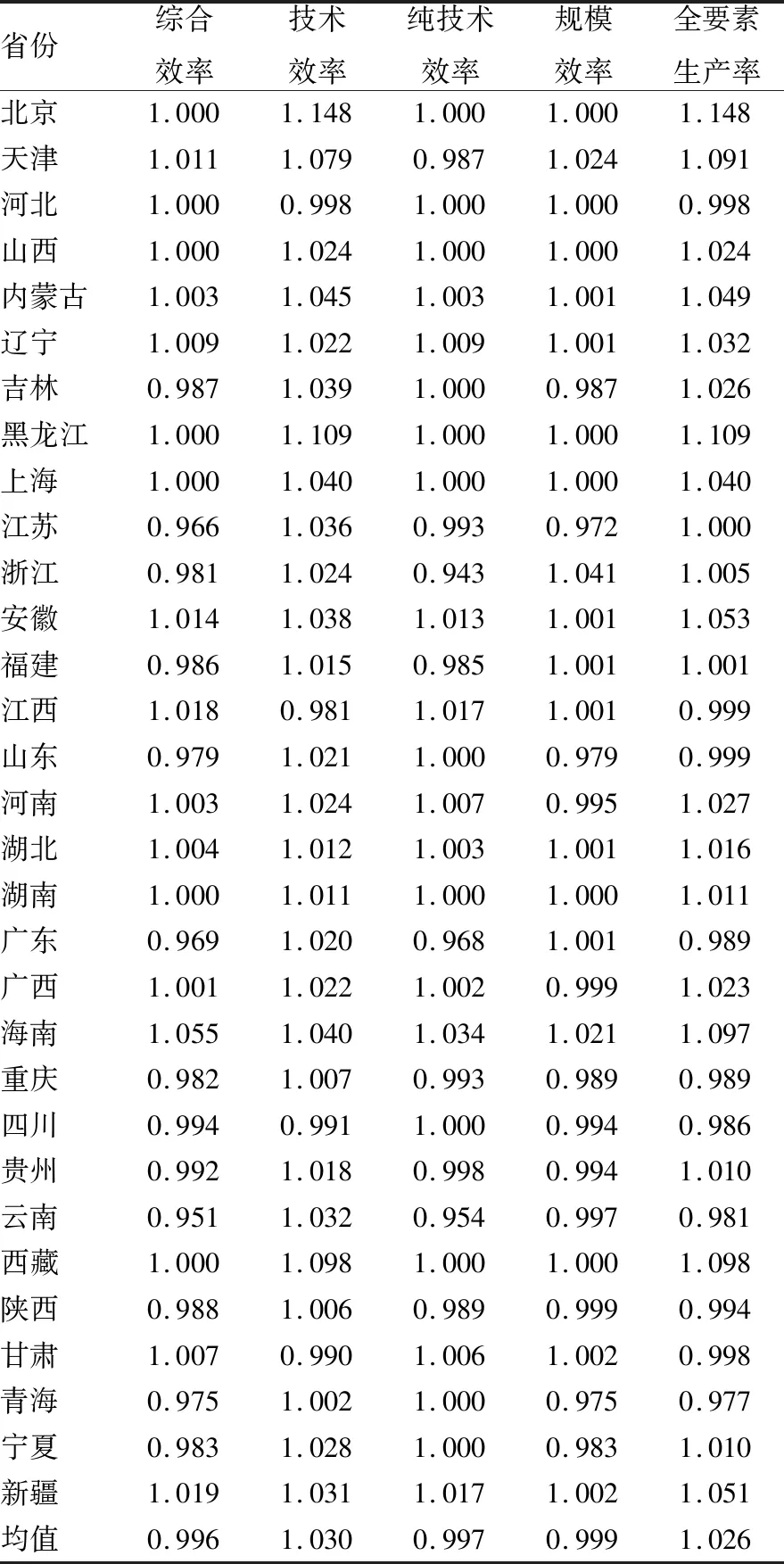

由表6可见,2015—2020年,北京、天津、山西、内蒙古等21个省份的全要素生产率大于1,表明基层卫生资源的配置效率总体提高,其余10个省份的全要素生产率略低于1,表明基层卫生资源的配置效率总体下降。其中,以北京、天津、黑龙江、上海等为代表的省份技术效率高于全国的平均水平,以河北、江西、四川等为代表的省份技术效率明显低于全国水平,且全要素生产率也低于全国水平,这些省份需要将重点放在技术改进上,实现技术进步和技术创新。江苏、浙江、广东、云南等地的综合效率低于全国水平,需进一步提升管理水平和组织能力。北京、山西、湖南等地各效率值均大于1,表明基层卫生资源的配置比较合理,各方面措施较为完善。总体上,我国基层卫生资源配置效率仍需提高,可以从管理能力和技术水平等方面入手,促进基层卫生资源配置效率的全面提升。

表6 2015—2020年全国各省基层卫生资源配置效率的Malmquist指数

3 讨论与建议

3.1 统筹规划,以实际需求为导向,弹性调整各区域的地理和人口配置

由于经济发展水平、地理位置环境以及人口集聚程度的不同,区域间差异显著。东部地区拥有得天独厚的条件,资金、技术、人才比较充裕,为基层卫生资源的投入奠定了雄厚的物质基础,而西部地区经济落后、地域辽阔、交通不便、人才吸引力不足,导致其卫生资源集聚水平不如东部,卫生服务地理可及性较差。对于经济水平较高、人口密集的省份(如:北京、上海、浙江)来说,基层卫生资源地理公平性较高,但人口众多加上大量外来输入人口,导致卫生资源配置不能满足当地人口的实际需求,基于人口配置的公平性相对不足;人口稀疏的省份(如:西藏)按地理配置的公平性较差,按人口配置基本能满足需求或处于过剩状态。公平性和实际需求相悖,严重影响了基层卫生服务的公平性和可及性。因此,在卫生资源配置较为充足的地区,要侧重相对于人口的公平性;在卫生资源较为缺乏的地区,要侧重相对于地理的公平性[19]。

政府应加强宏观调控作用,基层医疗机构的发展应得到足够的重视,在投入卫生资源时,应向基层医疗机构和偏远不发达地区倾斜[20]。在配置资源时,应充分考虑地理位置、人口分布情况、实际卫生需求等因素,因地制宜制定规划,使各地区都能得到所必须的卫生服务,同时也要避免不必要的投入,以免造成卫生资源的浪费。人口密集区应更加重视基层卫生资源的协调分布、提高利用效率;人口稀疏地区应保证资源投入力度,并给予政策倾斜和扶持。同时,基层医疗机构自身也要不断开拓多元收入渠道,积极响应和配合政府的改革。基层的经济需要同步发展,不断提高居民的生活水平、消费能力以及健康保障意识,实现共同发展的目标。

3.2 立足区域发展差异,优化卫生人力资源配置

我国卫生人力资源集聚度存在区域间差异,卫生人力资源主要集中在东部地区。东部经济水平高,能够吸引更多的优质人才,人才的集聚又进一步促进东部地区基层卫生事业的发展、提高了卫生人力资源吸引力[21];西部地区经济落后,人才吸引力不足,如此循环往复,加剧了基层卫生人力资源的区域差异。

卫生人力资源是卫生服务提供的关键要素。在政策、经济水平、薪酬福利等多种因素的影响下,基层卫生行业缺乏吸引力,导致人才缺乏,基层医疗机构发展困难。一方面,要加大人才培养力度,根据基层卫生服务的特点,制定相应的人才培养计划,加强在职培训,鼓励继续教育。此外,基层医疗机构可加强与上级医院、高等院校的深度合作(如:邀请资历深的医生来进行经验分享和专业培训;基层医疗机构的卫生人员到上级医院进修;为院校的学生提供实习的机会等),培养优秀的基层卫生人才。另一方面,要优化人力资源配置,发挥激励的导向指引作用,积极探索多点执业[22],使卫生人力资源向区域间相对薄弱的环节流动[23],缩小区域间差异。因此,中、西部地区要建立完善人才引进政策、制定合理的薪酬分配制度、培养评价制度和激励晋升机制等,以此吸引优秀人才、留住人才,提升卫生服务能力。

3.3 保持技术进步、提升管理水平以提高基层卫生资源的配置效率

2015—2020年,河北、江西、广东、山东等10个省份的配置效率总体下降。其中,河北、江西和甘肃是由于技术效率下降而导致的;山东、青海是由于综合效率和规模效率下降而导致的。技术、经营管理水平的下降以及规模缩小都抑制了全要素生产率的增长。技术、管理水平和规模大小不仅会影响卫生资源配置效率,而且会制约医疗卫生事业的整体发展。

各地区要有针对性地对基层医疗机构保持或加大技术投入,完善医疗设施设备,加强互联网技术、人工智能技术、远程医疗技术等信息化技术在临床诊断、治疗中的使用[24],改善医疗条件,加强全科人才的培养和引进,定期开展相关专业培训,提高基层的医疗服务水平。同时,要注重规模的合理性,各基层医疗机构应根据功能定位确定适宜的发展规模,充分利用存量资源[25]。管理者需要继续完善基层医疗机构的管理制度,提升管理能力和决策能力,追求内涵性发展,强化内部科学管理[26],不断提高资源使用效率,减少资源浪费的现象,使管理走上规范化、科学化之路。

利益冲突无