乡村文化振兴中的公共艺术策略与实践路径研究①

2022-10-20路艳红太原理工大学艺术学院山西晋中030600

路艳红(太原理工大学 艺术学院,山西 晋中 030600)

2017年10月党的十九大提出乡村振兴战略,2018年3月习近平总书记提出包括“乡村文化振兴”在内的五个振兴,指明了乡村文化振兴是乡村振兴的精神保障,乡村振兴应是文化建设先行,以“文化为魂”作为乡村建设的逻辑基点。政府、乡村、社会组织多方力量积极响应国家政策,投入乡村文化建设之中,掀起了艺术乡建的热潮,如“信王军的色彩改变乡村”“贵州兴义雨补鲁寨艺术实践”“羊蹬艺术合作社”等系列活动。2020年在党的十九届五中全会上,首次把艺术乡建作为“十四五”时期全面推进乡村振兴的重点任务。2022年3月,全国政协委员、中国美术家协会主席范迪安教授在两会上提出“关于加强艺术赋能乡村振兴”的建议。

国内的公共艺术介入乡村实践活动始于2010年,其中影响较大的有渠岩的“许村计划”和“青田范式”、左靖的“碧山计划”和“大南坡村乡村文化复兴”等。近年来,公共艺术介入乡村建设的活动如火如荼,越来越多的艺术家、设计师走入乡村开展考察和创作。热闹之余我们应该回过头来审视当下乡村建设中公共艺术实践中存在的问题。

一、当下乡村公共艺术实践存在的问题

1.“网红村”现象:乡村成为艺术家赚流量的“新阵地”

当下最为流行的艺术乡建是打造“网红村”,艺术家选择一个文化资源相对充分的村落,经过短暂的策划,邀请圈内的知名艺术家开展创作。例如,2013年入选第二批中国传统村落的云南高黎傣族村寨帕连村,只用了不到两个月时间就被包装成网红打卡点,这是艺术家信王军的“色彩改变乡村”计划的一次实践,艺术家计划利用村子面临的“困难”作为创作的契机,让一个少数民族村庄在短时间内成名。

图1 云南帕连村墙绘,自摄

图2 云南帕连村墙绘,自摄

图3 山西西怀远村墙绘,自摄

图4 山西西怀远村墙绘,自摄

公共艺术的介入是打造“网红村”的重要手段,并且这种手段可以复制,我们会在拥有不同自然景观、人文风貌的乡村中看到雷同的水车、谷仓等公共艺术小品,看到几乎一样的满墙涂鸦。山西太原清徐县西怀远村与云南腾冲五合乡帕连村风土人情迥异,却被艺术家采用近乎一样的墙绘装饰建筑外立面。不少“网红村”的艺术形式多是直接复制城市公共艺术作品,简单照搬公共艺术作品的形式,而缺乏对其所在乡村环境的整体性和适应性考虑。

“网红村”现象反映了艺术家“猎奇”“求异”的创作动机和快速成名的利益诉求,乡村成为艺术家“玩腻”了城市空间之后找到的新“画布”,也成为当下网络时代艺术家博眼球、赚流量的新阵地。

2.乡村旅游:城市资本对乡村的文化剥削

伴随着“网红村”的是乡村旅游的迅速发展,乡村成为资本角逐的囊中之物,一些规划者不顾乡村的地域特色、经济条件和文化特质,通过城市旅游模式的简单、快速植入,短时间内打造出一个又一个“乡村文化艺术节”。一些以产业开发创收为目的乡村艺术项目,打着“公共”的招牌实现城市资本对乡村文化的剥削。

2012年由浙江省台州市玉环县政府主办的“美丽乡村动漫文化旅游节”耗资350万开发“动漫谷”,在漫山的油菜花中,“蜘蛛侠”“蓝精灵”“白雪公主”等各式卡通遍布其中。项目策划人认为动漫“能够将百姓的生活提炼意义,表达趣味”,同时期望“这种新型都市文化产业,结合当地的文化、旅游、自然景观,带来一连串的周边产业效应。”2018年山西省徐沟镇西怀远村以村集体土地为示范引领,流转农民土地300亩种植油菜花并举办首届油菜花文化旅游节,邀请全国知名艺术家们开展公共艺术创作,通过“艺术改变乡村”让西怀远村蜚声乡里,成为全省有名旅游打卡地。

在这些产业化措施中看到更多的是城市资本的角逐,公共艺术常常成为资本对乡村剥削和获利的推手和助力,此类“公共艺术”偏离了“公共”的属性,虽然快速提升乡村的知名度让一部分农民获得经济利益,但对于乡村文化振兴难以形成持久的影响,本质上已经偏离乡村振兴的目标。

3.艺术乡建:知识分子的“乌托邦”

在轰轰烈烈的艺术乡建中,也不乏有识之士对乡村文化传承的倾心投入和对公共艺术介入社会改革实践的身体力行,动机和初衷充满了知识分子的理想和情怀,但在具体实践中由于对现实状况的误判和策略路径的偏差,常常将公共艺术介入乡村振兴变成一场理想主义在乡村语境下的“乌托邦”。

艺术家左靖与欧宁,按照民国知识精英晏阳初乡村建设工作的思路,于2011年启动了“碧山计划”,尝试通过艺术家和地方知识分子自身力量解决乡村面临的危机。碧山计划一方面通过吸引民间力量开展乡村建设,另一方面通过开展“黟县百工”“碧山丰年庆”等活动,试图传承弘扬本土文化。左靖同上海汉室联合成立了“碧山工销社”、碧山书局、理农馆等。但是,精雕细琢的艺术空间却和乡村的“烟火气”过于违和,精英化的艺术痕迹体现在改造后的建筑里,艺术家和知识精英的美好初衷与社会理想,对于作为乡村主体的村民而言似乎还是遥不可及的幻想,村民不能完全理解艺术家的意图,他们把自己定位成城乡消费关系中的弱势群体,内心激起了对所谓“艺术”的反感和抵触。此外,碧山计划的整体运作缺少与政府、村民等不同利益群体的统筹协作,项目的资金几乎都来源于艺术家的个人支持,使得整个项目更像是一场以外来精英文化为主的作秀,成为“城市中产阶级的乡村乌托邦”。

从当下公共艺术介入乡村振兴的项目实践中,我们可以发现隐藏其中的核心问题。一方面是对当下乡村社会现状和问题的分析不够充分,特别是对乡村地域文化的特质以及乡村文化振兴的目标认识不够透彻,另一方面是对“公共艺术”之“公共”的理解有偏差,没有有效调动公共艺术在乡村社会文化振兴中的作用和力量,从而导致公共艺术在解决乡村具体问题时缺少有效的策略和路径。

二、何为“公共”:乡村振兴语境下公共艺术的内涵

公共艺术的概念来自西方,公共艺术的产生是艺术对社会发展主动发生作用的结果,公共艺术的产生标志着艺术从视觉表现向社会功能的转向。公共艺术进入中国,最初主要面向城市公共空间,其核心目的是内化民众审美品位,美化公共空间环境,成为人与人、人与环境之间沟通的桥梁。艺术家在参与城市社区的营造工作中更是十分重视“公众参与”与“意识认同”性。艺术家叶蕾蕾在美国费城贫困社区开展公共艺术活动,以艺术项目中的社会功能服务于人心的重建和社区的康复,以社区居民为主体,历时18年,创建了17座园林、改变了20多个街区,使一个破败到几乎被人遗忘的城市社区重新焕发生命力成为赫赫有名的“怡乐村”。艺术家吴玛俐在台湾以“2006年嘉怡县北回归线环境艺术行动”策展人的身份,发出“艺术家变为居民,居民变为艺术家”的口号,邀请17位艺术家以住户的身份驻扎社区融入社区生活,活动将持续两个半月的时间,在这段时间里协同社区居民重新构筑理想家园,并取得巨大成功。面对乡村的社会问题,公共艺术依然可以作为一种行知有效的策略,但是策略的制定需要建立在对公共艺术核心概念和社会功能的理解上。

公共艺术介入乡村振兴,国外已有不少成功案例,如日本越后妻有大地艺术节、英国威尔士海伊小镇、芬兰菲斯卡艺术村等。公共艺术介入乡村振兴的过程中,每一个国家面对的问题不同,所采用的策略也不一样。但是这些成功案例的共同点是,都抓住了“公共”这个核心概念。

第一,乡村公共艺术的服务对象首先应该是村民,他们是乡村社会的主体,他们是城乡二元结构下乡村经济和文化落后的直接承受者和未来乡村文化振兴的利益享受者,它们有权对公共艺术表达自己的诉求、评价和反馈。

第二,公共艺术的策划和实施者,政府、社会力量、艺术家与村民之间是平等的主体,政府、社会力量、艺术家应该尊重乡村文化,可以利用自己的社会资源和专业特长唤起村民的公共意识,涉及利益关系可以采取多主体联动的方式,理想状态是形成乡村的自发组织。

第三,城市和乡村两种不同语境中的公共艺术,分别是应对不同的社会问题而产生的,没有优劣之分,也不能互相取代,城市公共艺术的策略和形式不能强势移植到乡村环境。

第四,公共艺术作为解决问题的艺术,其公共属性表现在公开性、互动性、民主性和平等性。乡村公共艺术应该与村民的生活需求相结合,用接地气的形式语言,唤醒村民的文化自信,促发乡村文化振兴的内生力量。

中国的乡村所面对的问题来自城乡二元结构下对乡村文化传统的漠视和破坏,城市和乡村有着非常大的隔阂,城市对乡村的压榨在乡村人的脑海中根深蒂固,而城市化过程中乡村成为不断被现代化蚕食的对象。表面上是自然环境破坏、乡村风貌的消逝和民风民俗的遗失,实质上是乡村传统文化和价值体系的崩塌,“中国的乡村危机是根本性的”。

对于乡村文化振兴而言,公共艺术不是唯一的策略和途径,但是公共艺术作为一种柔性机制,直接面对乡村环境中的人,直接触及乡建主体的精神层面,可通过深入人心的柔和方式,将人与人、人与物、人与空间联系到一起,形成特定的场所精神,在潜移默化中重建乡村的精神信仰,在公共性的实现过程中延续乡村传统文化。

三、乡村文化振兴中公共艺术的策略

公共艺术进入乡村文化振兴,需要围绕“公共性”这一核心概念和价值内涵形成具有可实施性的策略。在国内的艺术乡建实践中,渠岩的“许村计划”和“青田范式”为我们提供了可资借鉴的经验。

1.因地制宜:尊重乡村文化的自身特点

乡村出现“千村一面”是粗放式城镇化的结果,传统村落原本就是各有特色的,乡村公共艺术可以削弱当下城镇化建设中的同质化,通过能体现村落传统文化差异性的公共艺术设计,重新激发和形成丰富多样的乡村文化,因地制宜是一条基本策略。

“因地制宜”强调公共艺术与所处地域及地域文化之间的关系,体现艺术家对乡村的认同感。这里的因地制宜指的是人、公共艺术与空间环境之间的和谐关系。受地域和文化的影响,每个乡村都有自己独特的空间肌理脉络。乡村中公共艺术作品的落地应当满足人与自然空间环境的互动,顺应乡村的景观肌理,不能喧宾夺主破坏乡村原始空间氛围。如越后妻有大地艺术祭在筹划之初,北川富朗就反对集中展出的方式,而是希望艺术作品能够散落在乡村的不同角落,犹如土地上自发生长的植物。这样的处理方式要求游览者需要更加深入地进入乡村,从而制造出更多与在地村民、在地文化偶遇的机会。

图5、图6 山西和顺许村艺术公社建筑群,自摄

许村并不是传统意义的“传统村落”,地域特色不足、精神风貌缺失,整体基础条件较差,存在当前国内“普通乡村”普遍存在的问题。艺术家通过梳理许村自身的空间层次和历史脉络引入与许村场所精神相关的“物件”。如利用村内遗留的摄影棚,延续当地传统建筑形式,以当地传统建筑材料为主,打造了艺术公社建筑群,并成为许村公共空间核心节点。公共空间的营造使得村内居民精神生活得以释放,大量艺术活动和民俗展演进一步促进了村民与艺术团队的交流,激发了村民的艺术潜能。

2.多元主体联动:让村民成为公共艺术的主体

在公共艺术介入乡村振兴的过程中,我们会看到不同的主体,从在地村民、艺术家团体到政府、企业等不同身份角色。这些主体彼此之间存在着千丝万缕的联系,又各有理念和期待,存在着不同利益的诉求。如政府看重政绩,企业追求获利,村民渴望摆脱困境迅速致富,艺术家的愿景在于文化重建,而艺术家实践过程的顺利与否又主要依托于村民的认可、政府和企业的支持。

许村的公共艺术介入乡村建设,采取的是多元联动模式,艺术家提出实施策略,依托个人资源推广公共艺术;政府组织策划提供资金支持;社会媒介积极宣传扩大影响力;村民在参与营建的过程中,直接感受到了经济收益的增加,极大地鼓舞了村民参与的积极性。

许村艺术节得到了村民、政府、社会媒介等多方支持,外来助力和内在力量在乡村融汇,并汇聚成巨大合力助力乡村振兴,不同主体在实践过程中的良性互动,能够均衡各方面利益需求,有利于维持艺术和乡村稳定的关系,许村的实验实现了多赢的局面。因此,我们需要明确在地村民作为核心主体的地位,同时又需要构建不同团体间沟通交流的平台,在对等的权力架构中展开对话,以多维视角博弈、磨合,在动态中构建出多元共生的主体结构。在这个结构框架中,各权力主体各司其职,又通力合作,方能达成协同互惠的乡建氛围。

3.秩序重建:以文化振兴为核心

礼俗信仰、乡村秩序、道德规范、家族系统等是乡村社会的精神源泉,是乡村内在隐性价值,也是真正的核心价值。“许村宣言”“青田范式”正是基于艺术家对乡村地方文化尊重的基础上进行的思考。乡村建设的本质不是建筑景观的重新规划,如果我们不能触动乡村的核心价值,只是做视觉效果的改变,还是无法从根源解决乡村存在的问题。因此,乡村文化生态、组织秩序与“在地”主体尊严的修复才是乡村建设与乡村设计的重中之重。

2017年3月,渠岩在青田正式发布“青田范式”,通过恢复九种关系,构建传统乡村文化的复兴之路,包括关帝庙堂(忠义礼信)——人与神的关系;村落布局(自然风水)——人与环境的关系;礼俗社会(乡规民约)——人与人的关系;老宅修复(血脉信仰)——人与家的关系;桑基鱼塘(生态永续)——人与农作的关系;物产工坊(民艺工造)——人与物的关系;经济互助(丰衣足食)——人与富裕的关系;刘家祠堂(宗族凝聚)——人与灵魂的关系。在整个过程中,渠岩有意忽略艺术手段,只是恢复乡村自然肌理历史脉络,恢复濒临消失的传统生态养殖方式,唤回传统乡风礼俗。这意味着一切显性的规划布局和设计都会充分尊重青田村自己的文化逻辑,以治愈的方式修复村落自然历史脉络。没有浓妆艳抹的堆砌,也不是迎合城市精英的归隐之地,更不是急功近利的投资市场。一砖一瓦、一屋一院,都着眼于日常生活样态里的设计,让艺术自然而然中生长。唯有尊重乡村传统,才能在源头处探寻出一条文化复兴、经济发展、生态文明的可持续发展之路。

4.教育的力量:公共艺术的可持续实现

知识分子真正能够给乡村带来的就是以教育的力量实现文化的复兴。在艺术家左靖的艺术乡建中永远会看到书店的身影。碧山有碧山书局,2020年的河南大南坡村“乡村文化艺术复兴”有方所书店,在当地教育体育局和大南坡小学的支持下,同北京当代艺术基金会合作编写乡土美育教材,为乡村儿童提供艺术教育。知乎上有个对碧山乡建的话题讨论很火的帖子,其中一个被高赞的评论是这样说的:“一个事件的影响力,短时间看不出来,文化视野下的乡建本来也不是以一代人的幸福生活为目标的。现在那些在碧山看书的小孩,才是将来碧山发生改变的希望。”“碧山计划”虽然在2016年被政府叫停,但到目前为止仍然有着持续的影响力,许多人会慕名前往,当地的研学基地、民宿等项目也在持续更新。

“许村计划”依托国际艺术节启动了对当地村民音乐、美术等美育启蒙项目,还成为了国内外多所机构的教育合作基地。文化的浸润开拓了村民的视野、树立了文化自信,艺术的种子在心里生根发芽,在后续开展的许村国际艺术节活动中,村民不再是被动的参与,更多的是作为责任主体人的主动出谋划策。

可见“持续性”并不是以艺术项目开展时间的长短论高低,而是艺术家对乡村文化的持续观察和体验,在于抛开急功近利的观念而耐心寻找乡村环境中艺术生根的土壤,在于是否已将艺术的种子种在了村民的心里。

四、乡村文化振兴中公共艺术的实施路径

1.从介入到融入:主体平等关系的建立

“介入”一词较为强势,有直接干预之意。“融入”则强调融合,指彼此的接纳。乡村公共艺术从介入到融入,目的是实现“公共”的价值,即建立乡村振兴和公共艺术主体之间的平等关系,以利于项目的开展。

越后妻有在项目的初期,就遭受了村民的冷漠排斥和地方政府的质疑。但正是这种逐步建立信任的推进过程,才是越后妻有项目得以成功的关键。“其实早在1994年,我就开始筹备艺术复兴乡村这件事情,从1994年至2000年成功举办第一届艺术祭,我用了近六年的时间做准备,并和当地村民深入沟通交流。”策展人北川富朗正是以此坚持不懈的信念,持续的对谈交流,以最真诚的态度消解城乡代沟,才为日后越后妻有项目的成功打下坚实的基础。

艺术家渠岩自2008年开始,用时三年融入村民生活以等待时机,到2011年才顺利举办了第一届许村国际艺术节,此后每两年一届。继山西“许村计划”之后,2016年渠岩在广东省佛山市龙潭乡青田村开展了“青田计划”,与村民共同生活,历时一年时间进行前期调查。在这个过程中协助青田村完成了《青田村志》,撰写了《村落空间调研报告》,梳理了青田的历史脉络,勘察了青田的地理风貌。

这些公共艺术乡村实践项目都发生在当下并还在持续深入的过程当中,这种持续性融入乡村的过程本身,其实已经体现了当代公共艺术中重要的美学特质,注重主体平等关系的建立。

2.巧于因借:传统公共艺术资源的挖掘与利用

相较于城市,乡村有着实现公共艺术更为丰富的资源。一方面,传统的乡村社会本身就是一个公共社会,家族内部、街坊邻里形成的人情关系构成了公共性的社会基础;另一方面,村庙、祠堂、戏台这些传统生活中的公共建筑形成了公共性事件赖以发生的天然场所。这些公共资源直至今天依然在乡村具有不可替代的“公共”价值。此外,乡村环境一般都拥有良好的自然风貌,也构成公共艺术得以施展的广阔背景。

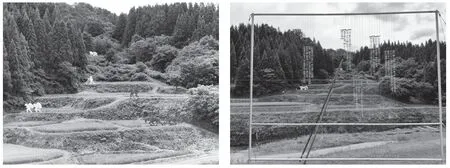

图7、图8 伊利亚·卡巴科夫《梯田》 ,糜永刚摄影

日本越后妻有的公共艺术创作注重艺术与乡村风貌的融合,驾车行驶在越后妻有的盘山公路,常常会突然看到以大地为舞台的艺术作品,虽没有艺术馆内的聚光灯,却充满了惊喜。

乡村建筑、生产工具、手工艺品等物质文化,是源于乡村人民生产生活的智慧结晶,是从乡土中生长出来的文化因子在设计中的呈现。乡村建筑最具显性价值,更容易唤醒乡村的群体记忆,塑造场所精神。许村的公共艺术正是通过将当地闲置的摄影棚、粮仓改造为艺术公社建筑群、美术馆等“物件性”置入,赋予了空间特殊的场所精神。日本越后妻有大地艺术祭,从第一届起就十分重视废弃空屋改建与艺术转化的可能性,在现存的359件作品中,有五分之一都是以空屋为对象进行改造而成。

左靖的碧山计划中,在巧于因借公共艺术资源方面也有值得借鉴的做法。其中的“碧山工销社”,最早是村内的一处祠堂,左靖与王勇租下后,通过空间改造赋予了这座老供销社新的生命力,目前老供销社已成为一个集销售、工坊、出版、展览、讲座为一体的文化综合体,承担着村内重要的文化和社交功能。

很多乡村振兴项目,一开始政府很难在公共艺术方面专项投资,公共艺术可以和公共设施建设相结合,利用政府投资乡村公共设施建设的契机进行公共艺术设计。因此,乡村中实施公共艺术,不必总是“另起炉灶”“大张旗鼓”地塑造新的艺术形象,充分利用乡村已有的公共艺术资源开展创作,将公共艺术与乡村生产和生活结合,巧于因借各种有利条件,不失为实现因地制宜、减少投入的可取方法,时常可以取得事半功倍的效果。

3.入乡随俗:乡村语境中的“艺术方言”

在经历了“碧山计划”的失败之后,左靖也在总结曾经出现的失误:例如,与村民们交流用上类似“XX主义”的晦涩词语;做视觉设计不考虑和当地风俗的联系;惯性地使用黑白,却没想到这在乡村往往是禁忌......在碧山走过的弯路,让左靖反思自己在艺术实践中的语言适应性问题,并在2020年开始的河南大南坡文化复兴计划中予以总结。大南坡的乡村自然景观强调实用和功能性,乡村种的树是要能结果食用的,藤是要长瓜豆的,而城市绿化的常用植物不一定会符合乡村实用美学的属性。村内放置的公共艺术品不单要好看,还要好用,如放置在广场对面祠堂一侧的装置艺术,既是孩子们攀爬游戏的娱乐设施,同时还可以让村民晾晒农作物。村内的空间关系调整都以保留、修缮尽量维持原有建筑形象为主,以达到延续乡村建筑文脉的目的。通过对当地历史文脉的梳理,左靖策划了“乡村考现学”的展览:从山川、作物、工艺、风度四个维度激活乡村。以“山川”刻画修武县的云台山、以“作物”聚焦中原麦面与种植文化、以“工艺”重现修武在中国陶瓷史上的地位、以“风度”定位修武魏晋美学的风骨,邀请到木刻艺术家刘庆元创作大南坡村版《竹林七贤》,将自己在村中游荡遇见的人、景、物全变成了《竹林七贤》木刻作品里的元素。

百里不同风,千里不同俗。不同的地方由不同的现实与历史元素综合而成,构成人们常说的“语境”,以切合实际的语言艺术联系上下文,是公共艺术入乡随俗的基础。针对地方的不同资源,既非“一味迎合”,也非“割裂语境”,将设计语言提炼为老百姓喜闻乐见易于接受的形式,策略性的为地方提供文化梳理、展示与输出的方案,是公共艺术深耕于乡村的存在基础。

4.对话与互动:乡村公共艺术的有效形式

“对话”是构成平等相遇的基础,是基于公共性的沟通和交流。它非限定于语言上的表达,而是包含了所有语言学意义上的信息交换。“对话”是公共艺术与周边环境建立有效联系的方式,也是当代公共艺术核心理念之一。切断了对话与互动的乡村公共艺术,与博物馆艺术无异,仅关乎高高在上的精英式审美,但不关乎交流不关乎观者。

入世的公共艺术,重视过程,强调互动,欣喜于村民对“公共”的认可,目标是实现“人人都是艺术家”。艺术家渠岩在乡村公共艺术的实践,不再局限于物化艺术作品本身,艺术进入乡村的事件和活动本身,作为艺术创作的行为,往往比物化的作品更有影响力。以艺术家为主导的艺术实践活动,总有一定的局限性,真正有持续影响的活动应是来自于村民自发的活动,公共艺术的“去艺术化”最终实现的是让艺术成为村民日常生活的一部分。

许村的艺术乡建是一系列“对话事件”的集合。“对话”开始于设计团队与当地村民的闲聊。基于村内现状和村民诉求,团队着手于带头捡拾垃圾、维护乡村环境,村民内心受到触动,自觉维护村内风貌并主动参与制定许村文明守则。在团队修复乡村老宅老院老家具的过程中,村民的内心经历了由围观看热闹到好奇再到重新审视自己的家园并希望参与其中的变化过程,艺术也因此有了关乎生活的修复功能。单纯以乡村为题材的艺术创作仅仅是乡村艺术建构的局部,建立起乡村与艺术长期的对话关系,才带有深刻的文化建构性。渠岩以国际艺术节为许村搭建了持续性对话的平台,世界各地的艺术家聚集于此与乡村、村民深层交流,外界更加理解乡村,村民也开阔了视野有了新的生活方式和主人翁态度。这是当代艺术理念与中国传统文化的碰撞,是与在地村民共同营造的艺术与生活的对话现场。这种多元文化的对话本身传递着人与自然、人与艺术间的无限可能性,并具有持续性的深远影响。

图9、图10 许村国际艺术节期间 ,自摄

图11、图12 许村国际艺术节期间,自摄

结语

乡村振兴是一个社会工程,公共艺术只是其中一种途径。已故艺术批评家黄专先生在《重塑社会,一种有价值的乌托邦》时谈道:“在中国,社会改造大多是以政治和战争的方式,而非按知识分子的幻觉和谋略完成的……当代艺术对社会现实的批判和影响毕竟不是抽象的思想游戏,它必须落实到对中国社会的生存现状、生活经验和发生机制的反省实践中去。”许村的公共艺术策略涵盖了乡村振兴战略总要求中提到的“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”五个任务,但是,在具体而真实的实践中,艺术家的力量毕竟是有限的,而社会却赋予艺术家太多的责任。艺术家自身的实践面临着来自更多现实问题的挑战,情怀和理想时常与现实产生激烈的对抗。

因此,公共艺术介入乡村振兴不是艺术家一方力量所能承担的。乡村振兴最终目标的实现,需要多方力量的共同推进,公共艺术的背后是全社会公众“公共意识”的觉醒和对乡村文化振兴事业的参与支持。公共艺术进入乡村文化振兴的最终目的在于对乡村主体村民民心的建设,从而达到乡村文化的自生长。乡村文化之“新”,不是脱离现状和实际的形式层面的标新立异,而是要萌发于乡村内部、承续着乡村历史、契合于村民当下和未来需求的生活方式更新。