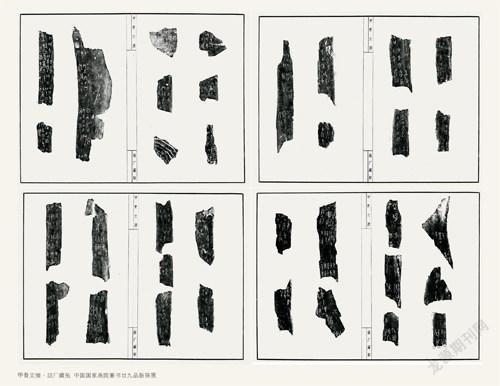

殷商刻辞与中国艺术观念的本源

2022-10-18刘成纪

刘成纪

关键词:殷商刻辞青铜器艺术观念本源

1981年,李泽厚在其《美的历程》中拈出了“狞厉的美”①一词,自此殷商青铜器的美学和艺术特性似乎有了定论,并在随后的30年中被逐步放大为这一时代美学的整体指称。但是,所谓的“狞厉”只不过是以现代的审美经验强加给历史的印象式判断,至于当时人是否从中感觉到了狞厉并以此作为制器的目的,并不可贸然得出结论。同时,青铜器的纹饰和造型,充其量只能反映一个时代的审美意识或艺术风格,而不可能就此判定那一时代到底形成了什么样的艺术观念。正因如此,自20世纪80年代以来的中国美学史写作,虽然有李泽厚的《美的历程》在先,但随后几部重要的著作,却并没有把殷商及以前的历史时段纳入美学史的写作范围。也就是说,按照先有审美意识、继有审美观念、最后形成思想的一般知识逻辑,《美的历程》涉及殷商史的部分,只能被划入审美意识探讨的范围,以记述一个时代思想观念见长的“正统”美学史几乎对其难以置喙。

那么,作为审美意识史考察对象的殷商,到底在观念和思想层级有没有进入美学史的可能性?回答是肯定的。一般而言,思想史的起点是以文字形成对思想的记述为标志的,而殷商时期则拥有这种显在的标志,即甲骨文。当然,殷商甲骨刻辞主要是当时宫廷占卜吉凶的文献记录,其中不可能有关于美和艺术的专论,甚至从来也没有将艺术作为讨论对象,但是在这些刻辞中,却存在着大量与艺术相关的文字。对于美学史而言,此类文字的出现有三方面的重要意义:首先,按照中国上古文字“依类象形”的创制原则,文字的造型本身就直接彰顯了它所要表达的思想观念。这意味着,通过甲骨字的结体方式,可以洞见那一时代对美和艺术的基本理解;其次,殷商甲骨文和青铜器均属“有意味的形式”,但前者表意清晰,后者表意朦胧。这样,以对甲骨字的形义分析为基础来认知殷商青铜器的审美意向,就具有可行性。同时,两者的互解互证也有助于对这一时代的美学和艺术观念实现更趋准确和完整的把握;第三,从字源学上看,虽然后世美学代有变化,但甲骨文中与美和艺术相关的文字却依然是主导性概念。这意味着甲骨字蕴含的艺术观念与后世中国美学和艺术的发展保持了连续性。也正是因此,弄清它的本义,也就为后世中国美学和艺术理论的发展找到了本源。

一、甲骨刻辞与艺术形式的本源

在业已发现并可辨识的甲骨刻辞中,美和艺术的关联字大致如下:“(艺)”“(乐)”“(舞)”“(画)”“(美)”“(丽)”“(丑)”“(旨)”“(嘉)”“(好)”“(祥)”“(品)”“(鉴)”。从这些字在现代美学概念体系中占据的位置和词性看,“艺”“乐”“舞”“画”基本指涉艺术形式,“美”“丽”“丑”“旨”“嘉”“好”“祥”“品”“鉴”则面向审美和艺术评价。下面先分析其中指涉艺术形式的部分:

1.艺,繁体字写如“”,篆书写如“”,甲骨文字形“”。徐中舒《甲骨文字典》释“”云:“象以双手持草木会树艺之意。”②许慎《说文解字》:“,种也。从坴、丮。持亟种之。”在现代汉语中,“艺”一指技能、技术,二指艺术。

从以上“艺”字的释义可以看出,现代作为精神形态存在的艺术,首先奠基于人工技能。自《说文解字》上溯到甲骨文,则是特指种树植草等农业性劳动。在《说文解字》中,“种”和“艺”互训,即:“艺,种也。”“种,艺也。”这说明,存在于甲骨文中的“艺”,其字义的本源与农业活动密切相关。这种对“艺”的理解,也得到了西周至春秋时期大量文献的支持。如《尚书·酒诰》:“小子惟一妹土,嗣尔股肱,纯其艺黍稷。”《诗经·南山》:“艺麻之如何?衡从其亩。”《诗经·小雅·楚茨》:“自昔何为?我艺黍稷。”《左传·昭公十六年》:“有事于山,艺山林也。”除农业种植之外,“艺”也指工匠的技术劳动,如《左传·襄公十四年》:“商旅于市,百工献艺”,《左传》又引《夏书》云:“遒人以木铎徇于路,官师相规,工执艺沈谏。”另外,“艺”也有法度、标准的意思,如《左传·昭公十六年》:“行理之命,无月不至,贡之无艺,小国有阙,所以得罪也。”这说明了从农耕技能到工艺性技能,再到人工技能的规范化,标明了中国社会早期对“艺”的基本理解。至《周礼》以“礼、乐、射、御、书、数”为贵族修习的“六艺”,则是指一种雅化的技能,代表了“艺”从生产性技能向精神性技能的擢升。而后世作为精神性劳动的艺术的产生,正是这种从物质实践向精神实践不断漫溢的结果。

但是,不管“艺”在后世如何被精神化,由甲骨文等上古字形暗示的“艺”与农耕生产的关系却是本源性的。如《说文解字》段注云:“周时六艺,字盖亦作蓺,儒者之于礼、乐、射、御、书、数,犹农者之树艺也。”③这种对“六艺”的解释,一方面说明了儒家雅化的精神性技能与早期农耕劳作具有内在的源流关系,另一方面也说明中国艺术建基于农耕文明的本质特性。后世中国艺术,一直将乡村生活作为歌咏对象,并将重农作为基本的价值取向,实非偶然。

2.乐,繁体字写如“”,篆书写如“”,甲骨文字形“”。近世以来,甲骨学者对“”的释义多有歧异。如罗振玉云:“此字从丝附木上,琴瑟之象也。”④今人修海林认为,“”上挑的部分与其说是丝弦,不如说是禾穗。同时,它“不单单是表面上获得一种谷物成熟的视觉印象,而是对耕种、收获的不易自然而然产生出来的一种喜悦心情。”⑤另外,《说文》训“”云:“五声八音总名,象鼓鞞。木,虡也。”在现代汉语里,乐则兼有音乐和快乐二义。

甲骨文象形的特点,既使其可以以形解义,也使它因此多解不一。究竟哪一种解释更切近上古文字创制者的本意,只能说仁者见仁,智者见智。但是综合来看,这些对甲骨文中“乐”字的解释,无非分成了三个意项:一是音乐的本源问题,二是音乐器型的摹拟,三是聆听者的感受。首先,修海林将音乐的起源与农耕劳动联系在一起,是有道理的。中国中原一带,自仰韶文化起,农耕就成为先民获取生活资料的最主要手段,乐歌庆丰年,属应有之意。甲骨卜辞也为这种看法提供了有力印证。如有论者所言:“在1899年发现于安阳殷墟的商代晚期的甲骨文中,有关商代农业生产的卜辞就有千条以上。最值得注意的就是殷人向上帝和自然神以及先公先祖‘求禾’‘求年’的记载,它的辞例之多,次数之巨,真实地反映了当时商人重视农业生产和庄稼收成的情况。”⑥其次,甲骨文中对音乐的认知,均源于对乐器器型的摹拟。如罗振玉、修海林对“乐”字的释义,均立足于“望文生义”式的判断。这说明,对于音乐这种诉诸听觉的艺术,视觉性认知对于中国先民依然具有奠基性。或者说,只有实现向视觉性存在物的返归,音乐这种虚无飘渺的东西才能获得现实的确证。后世中国人对音乐的鉴赏,基本沿袭了这种以“以形象声”的方式。如白居易《琵琶行》:“嘈嘈切切错杂弹,大珠小珠落玉盘。”钱起《省试湘灵鼓瑟》:“曲终人不见,江上数峰青。”都是通过声音的形象化,使音乐意味得到了有效传达。复次,《礼记·乐记》云:“乐者,乐也。”在中国古代,音乐之“乐()”与快乐之“乐()”不可分割,或者说,因为音乐的快乐代表了最高的快乐,它也就可以指代一切快乐。在甲骨卜辞中,虽然缺乏将音乐和快乐结合在一起的文献证据,但一个现象依然值得注意,即:甲骨卜辞中记载的与“乐(地名)”有关的占卜结果,均为“无灾”之吉兆。这似乎说明,音乐不仅意味着快乐,也意味着“好”与“吉”等更具正向价值的结果。

3.舞,篆书写如“”,甲骨文字形“”。按徐中舒的解释,甲骨文中的舞,“通雩,祈雨之舞也”,“象人两手执物而舞之形,为舞字初文”。至于这“两手执物”“执”的是什么,甲骨学者的看法历来多有歧异。如陈梦家认为舞者执的是牛尾,郭宝钧、夏麦陵则认为可能是干戚、玉戚、玉干头等器具。另外,《说文》:“舞,乐也,用两足相背,从舛,无声。”现代汉语中的“舞”对应于舞蹈艺术。

从以上释义可以看出,上古时期中国人对舞的理解,大致包含如下义项:首先,舞蹈与巫术或祭天祈年活动有关。祈雨活动(雩舞)之所以成为舞蹈的直接关联义项,一方面说明当时处于中原的殷地降雨量少而且珍贵,也说明农业生产对雨水的需要,是人试图通过舞蹈实现人天沟通的主要目的。其次,舞者手中的助舞器具,不论是牛尾、干戚还是玉戚、玉干头,都不是现实生活中的实用器物,而是礼器。其作用一方面在于增强人体的表现力,另一方面也是要赋予舞蹈一种神性的象征意义。据此来看,中国社会,起码在殷商或殷商以前,舞蹈主要是作为沟通人神两界的手段存在的。而之所以能起到这种作用,则是因为舞蹈艺术的非理性,易让人产生人天交合的幻觉。进而言之,人在这种身体性行为中,既表达着对自然神的敬畏,也体验着迷狂式的快乐。正因如此,上古舞蹈,具有娱神和自娱的双重目的。从甲骨文纯以神性界定舞蹈,到《说文》纯以快乐为舞蹈定位,正体现出这种艺术从神性向人性递变的历史轨迹。

4.画,繁体字写如“”,篆书写如“”,甲骨文写如“”。从字形看,甲骨文中的“”,上部是描画工具,下部是画出的十字交叉线,似在表现一个人作画的行为。篆书中的“”,按《说文》:“,界也。聿,所以画之。”也就是说,字义更近似于给田地划出边界。在现代汉语中,画指绘画。

甲骨文中“画”字的结体方式表明,绘画不仅是商代已经存在的艺术形式,而且对何谓绘画已经具有了观念层面的认识和把握。自旧石器时期,人类已经开始在岩壁作画,但绘画作为一种技术或艺术却未必就因此获得了观念层面的自明。甲骨文中以文字的形式将绘画表达出来,说明殷商时期对这种技艺的认识是理性的、自觉的。这是绘画成为一门独立艺术必须经过的认识阶段。而《说文解字》将画的本意界定为田畴的边界,其实也暗含着绘画在与其他技术活动比较中,获得了自身的边界,并因此而独立。20世纪50年代以来,商代绘画遗存多有发现。比如,1952年,考古工作者曾在洛阳东郊的一个商代墓葬中发现布质画幔残迹。1975年,安阳殷墟也出土过壁画的残块。当然,商代绘画存世的最杰出作品还是青铜器上的图案和纹饰。这些图纹看似类于雕塑,但青铜器的铸造却以制模为前提。只有在模具上作画在先,才会有接续而来的图案铸造。也就是说,商代青铜纹饰所表现的艺术震撼力,从本质上依托于当时工匠的绘画技能。同时,在与商代有关的传世文献中,绘画也屡被提及。如《尚书·说命》曾记载,殷王武丁梦见了上帝要赐给他一位辅佐大臣(傅说),于是就“俾以形,旁求于天下”,这显然是通过绘画实现了对梦中人形象的摹拟和复现。另外,按照《左传》的记载,夏禹“铸鼎象物,百物为之备”,这一方面说明中国先民对绘画价值的理性认知应该更早,另一方面也说明,摹仿的逼真性应该是当时对绘画进行评价的基本标准。当然,扩而言之,这种艺术标准更根本地存在于文字的创制方面。中国文字的象形特征,已决定了图绘是文字的起源,摹仿是文字的基本创制法。前人所谓的“书画同源”之论是不确切的,严格来讲,文字产生于图绘,图绘产生于摹仿。摹仿是中国上古图绘艺术的基本理念。

二、甲骨刻辞与艺术批评的本源

在甲骨刻辞中,除“艺”“乐”“舞”“画”等以其字形和结体方式传达着那一时代的艺术观念外,与审美评鉴、艺术批评相关的字也大量出现。像上文列举的“美”“丽”“丑”“品”“监(鉴)”等,都涉及到人对事物的感受和评价。当此类感受被用于对具有艺术性的人工“作品”评价时,它就成了初始意义上的艺术批评。所以,对这些字在甲骨文中字义的考察,不仅有助于了解中国艺术理论发端期的状况,而且也能为后世的审美和艺术批评找到始点。现择要释义如下:

1.美,篆书写如“”,甲骨文字形“”。按徐中舒的解释,甲骨文中的“”,“像人首上加羽毛或羊首等饰物之形,古人以此为美。所从之为羊头,为羽毛。”《说文》:“美,甘也,从羊从大。羊在六畜,主给膳也,美与善同意。”在现代汉语中,美即美丽,与丑恶相对。

美是中国传统美学和艺术理论的基本范畴。就这一范畴的历史形成看,它应被视为对甲骨字义不断放大的结果。比如许慎用“甘也”解释美,这明显是对其进行了味觉层面的发挥。在甲骨文中,描述味觉快感有专指性概念,即“旨”和“甘”,并不与“美”混用。这说明将美与味联系在一起,至少是春秋以后的意义演绎。进而言之,现代以来,随着西方人类学、经济学等学科的传入,美字上面的羊头,被解释为人顶着羊头跳舞,并因此将美和原始巫术联系在一起。另有人认为,原始时代物物交换,羊是重要的货币形式,所以美应该和商业交换有关。也有人直接将美等同于美丽的女人,如马叙伦云:“(美)字盖从大,羊声,……(美)盖媄之初文,从大犹从女也。”⑦但从甲骨文中的“”字看,将美与巫术、交易、美女等联系在一起,應属后人由望文生义产生的过度联想,就其字形来讲,唯一可以确证的只有美与视觉的密切联系。从距离殷商最近的文献看,美与视觉的关联应该是最基本的。如《诗经》中大量的诗篇在对人的外貌赞颂时多用“美”字,《国语·楚语》中的“伍举论美”也是涉及章华台的建筑造型。这样,我们大抵可以设定出一个“美”字由其甲骨初义向外蔓延的过程:首先是视觉感受,然后因羊的介入而向味觉转移,即羊肉的美味使人想到“甘”,并进而得出“羊大为美”的判断。同时,现代人因西方人类学的启迪而将“美”字上部的羊头视为饰品或图腾,这使人进一步联想到原始民族充满巫术色彩的舞蹈,于是美和原始宗教的关联被强调。从这种字义演化的程序可以看出,以视觉为核心,美之意义向外蔓延的过程就是其原真性不断递减的过程。但这种递减,也反向证明了美的内涵随时代不断进化、不断发展的特征。

2.丽,繁体字写如“”,篆书写如“”或“”,甲骨文字形“”。甲骨文中的“”字,“从二耒从二犬。从二耒象并耕之形,古代耦耕,故丽有耦意;从三犬相附亦会耦意。”按《说文》:“,旅行也。鹿之性见食急则必旅行。从鹿,丽声。”现代汉语中的丽,指美好、漂亮、附着等意。

“丽”的字义在先秦时期相当杂乱,但至两汉却成为一个相对稳定的美学范畴。如司马相如《上林赋》云:“君未睹夫巨丽也?”扬雄《法言·吾子》云:“诗人之赋丽以则,辞人之赋丽以淫。”刘勰《文心雕龙·丽辞》评汉赋云:“自扬马张蔡,崇盛丽辞。”这些文献中对“丽”字的使用,看似与甲骨文无关,但本质上却是其意义的变种。像“”上部的二耒并耕(耦耕),与汉赋讲究文辞对仗是一致的。这种辞章上的对称,正是从“耦耕”向“偶辞”的字义过渡和演绎。汉赋的“丽”,也正是建基于词章对仗产生的华美,即“虽句字或殊,而偶意一也”(《文心雕龙·丽辞》)。在甲骨文中,“”除了上部的耦耕外,下部还有两只小狗。小狗尾随着前面并耕的二耒,为这一劳动场景平添了一种摇曳的生趣。与此一致,汉赋之“丽”以对偶为基础,进而更以夸张的修辞饰事增华,即“丽句与深采并流,偶意共逸韵俱发”(《文心雕龙·丽辞》)。这与甲骨文中的耕作以小狗为点缀、装饰具有同一的意义。据此来看,后世中国诗赋中的“丽”,就与一般的美有大区别。一般的美是指艺术作品的单一特点,丽则是多元并发所产生的多声部华章。华丽言辞之外的种种润饰,甚至会使这种美冲破一切理性规则的限制,由“丽以则”变成“丽以淫”。徐中舒在《甲骨文辞典》中也讲,周初甲骨文中的“丽”写如“”“乃以鹿之特饰双角为丽”。无论是耦耕后以两犬点缀,还是围绕鹿之两角进一步装饰,都说明了“丽”之美所必备的两种艺术特性:一是美的单一性让位给美的双向性或多元性;二是艺术借助更多的点缀、润饰要素的加入,将本已多元并举的美推向了汪洋恣肆的极致状态。

3.丑,繁体字写如“”,篆书写如“”,甲骨文字形“”。按徐中舒《甲骨文字典》:“,从鬼从酉,与《说文》字篆文形同。憎恶也,怒也。”《说文》:“,可恶也,从鬼酉声。”在现代汉语中,丑兼有视觉形象和主体感受的双重意义:一指形貌丑陋,二指让人厌恶。

甲骨文中的“”,其字义正是游移在这种视觉形象与主体感受之间。首先,其中的鬼(),“像人身而巨首之异物”,上面的“甶”是鬼头。这种怪异之物,往往会因为超出了人的日常经验而被视为异类,甲骨文中以“鬼”为丑,说明了视觉形象的非常态化是当时人对丑的基本认知。其次,从心理感受看,当人对日常生活形成了相对固定的经验模式,怪异之物就往往会因为冲击了常识性经验而让人讨厌、憎恶,甚至畏惧。在甲骨文中,除“鬼”本字外,以此为部首的相关字,如鬽(),在《说文》中被释为长着鬼毛的“老精物”。这类东西让人畏惧,所以篆文、甲骨文中的“畏”字,其部首皆为“鬼”(,)。也就是说,在殷商时代,让人厌恶、憎恶或畏惧的对象,人们会对其做出“丑”的判断。在这类对象中,鬼是最让人惊怖的,所以鬼也就成了“丑”的代称。另外尤其值得注意的是,在甲骨文中,“”字以“酉()”为偏旁。所谓,按徐中舒的解释:“象酒尊之形:上象其口缘及颈,下象其腹有纹饰之形。”这说明,殷商时代作为丑陋之代表的鬼形,不仅出现在自然界或人类活动中,而且也被以纹饰图案的方式绘制在了酒尊一类的器皿上,从而成为一种艺术化的表现形式。

4.品,篆书与甲骨刻辞字形大致相同,分别写如“”和“”。徐中舒释云:“《说文》:‘品,从庶也,从三口。’甲骨文所从之口形偏旁表示多种意义,品字所从之口,乃表示器皿。从三口者,象以多种祭物实于皿中以献神,故有繁庶众多之义。殷商祭祀,直系先王与旁系先王有别,祭口各有差等,故后世品字引申之遂有等级之义。”在现代汉语中,品字兼有等级、种类、品质、品评等多种含义。

后世中国美学和艺术批评中的“品”,如品藻、品鉴、诗品、画品等,正来自这诸多义项的凝聚。从甲骨卜辞结体看,品字从口,这说明味觉感受是其初义。品字由三个“口”组成,表明献祭于神灵的可品尝物众多,如果要从中分出滋味的优劣好坏,需要品尝者根据味觉感受对其做出鉴别,并进而分出等级。也可理解为需要祭祀的神灵和祖先众多,必须为这些受祭者按身份分出等级。在后世,就起于东汉末年的人物品藻和艺术品鉴而言,其对“品”字在社会政治和艺术领域的运用,显然是和甲骨文一脉相承的。比如,魏晋时期的选官制度(“九品中正制”),建基于对士人门第出身的等级划分,南朝钟嵘的《诗品》则是将这种政治等级制引入了诗歌批评,这两者显然与商代根据受祭者的身份分出祭礼等级的方法相一致。进而言之,面对众多的艺术作品或政治人物,分级的过程也就是对其进行评价和鉴定的过程,这种评鉴也与中国早期对受祀者身份的辨别、分类具有一致性。另外,上古祭祀,除乐舞外,最基本的是满足神灵或先祖对美食的需要。“夫礼之初,始诸饮食”(《礼记·礼运》),在商代墓葬出土的器物中,酒器和食器最多,这证明了食物之于当时祭祀活动的重要性。所谓祭祀等级的差异,无非就是以食物的多少、珍稀、美味程度做出分别。这样,味觉感受也就成了“品”字所涉及的核心问题。而相关的政治和艺术等级划分,则可视为对味觉感受的引申或类比。据此,口味和等級,是甲骨文中的“品”向艺术批评领域延伸的两层基本意义。

5.鉴(监),繁体字写如、或,篆书写如“”或“”,甲骨文字形为“”,“象人俯就于盛水之器鉴照其面容之形”。关于篆书“”和“”的解释,许慎《说文解字》云:“,临下也。从卧,省声。”“,大盆也。一曰监诸,可以取明水于月。从金监声。”关于鉴字如上两种写法的关系,清人徐灏《说文解字笺注》释云:“,古只作。从皿,以盛水也。因其可以照形,而监察之意生焉。其后范铜为之而用以照形者,亦谓之,声转为镜。”⑧也就是说,上古时期盛水的器皿可能是陶器或其他器物,所以没有“钅”字旁。后来,青铜或其他金属类器皿出现,于是“钅”加入了对这个字的配置。但总体来讲,以上诸字均为异形同义字,甲骨文“”所表现的“人俯就于盛水之器鉴照其面容之形”,对各种变体具有统一和本源的意义。

在远古缺乏器具类镜子的时代,水是人自我鉴照的主要手段。《尚书·酒诰》录周公语云:“古人有言曰:‘人无于水監,当于民监。’”这里的“古人”古到什么时代已不可考,但据甲骨文中“鉴”的写法,可以预见到殷商以前存在着漫长的以水为鉴的历史。直到殷商遗址时期,铜镜已经出现。如1976年,中国社科院考古研究所曾经在殷墟妇好墓中发掘到四面铜镜,铜镜“有大、中、小三型,镜身较平而薄,纽也较细,已具备后期铜镜的特点。由此证明,最迟在武丁时期,我国已出现了铜镜,这比上岭村虢国墓地所出的三面铜镜,大约要早五百年。”⑨对于中国文明史来讲,镜子的出现是一个大事件。人自我意识的确立是从自我认知开始的,而自我认知的前提则是人以镜像形式反观自己。就美学而言,无论人对自我还是对艺术品的评价,其前提都是使对象摆脱其日常性,成为保持距离的旁观的对象。这样,镜子以映像形式形成的对事物的再现,就成为使对象从日常状态向审美状态提升的重要方式。具体到艺术作品来讲,人对它的欣赏本来就是影像式的欣赏,极类似于观赏镜中之像。古代中国人之所以爱用“品鉴”谈艺术观照,并因此将“鉴”视为艺术批评的重要范畴,原因概出于此。由此反观甲骨文中对“鉴(监)”的使用,与后世向艺术评价领域的引申,显然其意义是一以贯之的。无论是作为理论范畴还是作为隐喻,甲骨文中的“鉴(监)”对后世中国艺术品鉴理论的形成均具有奠基性。

以上列举的美、丽、丑、品、鉴5个甲骨文字,前3个涉及对现实中事物的感受,后两个涉及评价方式。就殷商时期艺术发展的实然状况而言,绝对不能据此认定这些字在当时都是面向艺术作品的,但这类的感受和评价,却与后世对艺术作品的感受和评价具有同质性。这说明,甲骨文中的相关文字所彰显的意义,即使不算严格意义上的艺术批评,却也开启了后世的艺术批评。

三、向青铜器的拓展及理论总结

商代艺术发达,这是甲骨文对相关艺术进行记述并做出评价的前提。这一时期的艺术杰作是青铜器。尤其到殷商中晚期,青铜鼎以其庞大而厚重的体量,繁复、静穆而充满神秘感的纹饰图案,成为这一时代的艺术标识物。那么,青铜器这种殷商时代的强势艺术,它在与甲骨文等相关资料的参证中,到底可以透视出那一时代什么样的艺术观念?举要列述如下:

首先,摹仿与变形。自19世纪后期“西学东渐”以来,虽然中国学者习惯于强调中西艺术的差异,但就最基本的艺术观念而言,摹仿却是人类艺术创造共同的源发性观念。也就是说,西方社会自古希腊始,即强调艺术的主要功能在于摹仿,中国也概莫能外。从新石器时代的陶器图案到殷商时期的青铜器图案,对现实事物形象的逼真描绘,都是奠基性的。甲骨文字的象形性,也证明了它立于摹仿的特征。但是,正如黑格尔所言:“所谓摹仿就是完全按照本来的自然形状来复写”,它只是对“生活的冒充”,并不具有价值。⑩据此,青铜器作为艺术,或者我们说甲骨文字的造型具有艺术性,一方面是因为摹仿使他成为现实中的视觉相等物,另一方面则更因为它变形而游离于具体事物,体现出人的理解和精神意向。事实也是如此,像仰韶文化半坡系的人面含鱼的彩陶盆、庙底沟系的鹳鱼石斧陶缸,都是既因摹仿现实而获得生动形象,又因重组了自然物的空间构成而体现出创造性。在此,原真的自然其实已让位给被人类经验重构的自然。到了青铜器和甲骨文,这种特点进一步凸显。像青铜器的纹饰图案,从摹写现实的角度看,他的鸟纹、蝉纹、牛首纹、鹿纹,固然是对现实的描绘,但都在此基础上进行了夸张变形。另像饕餮纹、龙纹、夔纹,则本身就是存在于想象中的动物,主体性经验对其形象的创造介入更强。另外,在这些动物图案的周围,往往会饰以云雷纹、连锁山纹等等。这些云山之象,按照自然本身的组合规律,绝对不可能被同时叠加在一个融合性的器物表面。这也证明,殷商时期的艺术观念,虽然像其先人一样,以“观物取象”作为图绘基础,但其艺术的旨趣却在于对其局部特征的强化性表现,并通过夸张变形使其更具视觉震撼力。这种造型方式,既以主体经验重组了自然,又以主观想象重造了自然。可以认为,青铜艺术和甲骨文字在摹仿与变形之间体现出的游移性,正体现出艺术立于现实又通向心灵的双重特性。这种从对象性实物向精神性经验的接引,有效克服了人与自然的断裂感。而这正是艺术的根本价值所在。

其次,象征与暧昧。青铜器以及殷商前后的陶器或玉器,虽然在后世逐渐获得了艺术身份,但从原初意义上讲,它却是实用的或礼仪性的。艺术性充其量只代表了它多元价值中的一个维度。像殷商时期的青铜器,基本都是饮食或食器,这证明了它的基本身份是实用性器皿。但同时值得注意的是,这些器皿并不是从当时人的厨房或餐厅被发现,而是大多来自墓葬,这就证明它承载的意义溢出了日常饮食的范围,具有了跨越生死、沟通人神的更广泛关系。这种现象说明,这一时代的器物,虽然被后人视为艺术品,但实际上却是兼有实用、审美、礼仪、政治、宗教诸多功能的复合体。也就是说,在这种“艺术”里,“政治、宗教和艺术是结合在一起的”。在这里,如果艺术在本质上是形式性的,那么,这种艺术所要实现的目标绝对不仅仅止于形式本身,而是要充当政治、宗教等精神性内容的隐喻或象征。这种艺术被黑格尔称为象征型艺术。

按照黑格尔的讲法:“在象征型(艺术)里,本来应该表现于形象的那种理念本身还是漫无边际的,未受定性的,所以它无法从具体形象中找到受到定性的形式,来完全恰当地表现出这种抽象普遍的东西。”就商代青铜器的特性看,它们所体现的正是这种形象既暗示意义不具有确定意义的游移特点。以河南安阳殷墟妇好墓为例,此墓葬共出土青铜器460余件,其中礼器210件,这证明其中多半数器物是具有象征意义的,但如果非要讲出它到底象征了什么,却只能诉诸猜测,而无法实证。这种意义的游移或不确定性,更鲜明地表现在甲骨占卜活动中。从卜辞看,殷人借助龟甲或兽骨上的裂纹来求取神的暗示,但这种暗示的多解不一显然会让占卜者陷入茫然。像甲骨卜辞中著名的《癸卯卜》:“今日雨。其自西来雨?其自东来雨?其自南来雨?其自北来雨?”雨的方向的不确定性,正是对甲骨裂纹表意缺乏固定意指的绝佳说明。可以认为,这种表意的游移晃动,是殷商艺术充满神秘感的原因,也就是黑格尔所讲的象征的“暧昧性”。对于三代时期的青铜艺术来讲,这种暧昧或神秘感的克服,要等到西周时期青铜铭文的大量出现。西周时期的青铜铭文,详细说明了制器的原因和目的,使所铸器物获得了确定的意义,其表意的明晰使象征走向了终结。同时,这种现象也反向提示人们,在殷商这个文字(甲骨文)与器物(青铜器)依然分离的时代,要想在观念层面准确把握其艺术特性,必须把前者的“可读”与后者的“可看”结合起来。惟有借助两者的相互印证、相互发明,才能对这一时代的理解变得清晰、完整。

复次,自然认知与世界观。如上所言,殷商青铜器是摹仿的原真性與象征之神秘感的混合物。就摹仿对自然事物的再现能力看,这一时代首先关注的是青铜纹饰的认知功能,即通过图案实现对未知世界的了解或洞察。关于这一义项,《左传·宣公三年》曾记载楚庄王“问鼎”的事,周大夫王孙满回答:“在德不在鼎。昔夏之方有德也,远方图物,贡金九枚,铸鼎象物,百物而为之备,使民知神奸。故民入川泽、山林,不逢不若。魑魅罔两,莫能逢之。”夏代是否已经有鼎,史不可考,但从中原地区的考古发掘看,距今大约4500~3500年的河南王城岗遗址已有铜器残片被发现,稍后的二里头遗址则有成组的青铜礼器出土。这证明了两个问题:一是文献中关于夏代铸鼎的记载是与史有本的;二是这两处文化遗址在夏商之间的历史跨越,也证明王孙满的说法对商代同样有效。按照这段话对青铜器价值的定位,夏商时期器物图绘的重要目的,就是通过对远方百物的摹写,为民众的自然认知提供知识性指引。青铜图案在此具有旅行指南或地图的意义。如果我们把青铜器视为艺术,那么在夏商时期,艺术最具奠基性的价值,可能就是认知价值。

按照现代对于艺术价值的纯粹精神性定位,说艺术具有充当旅行指南的作用,不仅是低俗的,而且也背离了艺术之为艺术的主旨。但从可以纳入中国美学或艺术理论史的一系列史料看,这却是上古时期中国先民对于艺术价值的基本理解。如《易·系辞下》云:“古者包牺氏之王天下也,仰则观象于天,俯则观法于地,观鸟兽之文与地之宜,近取诸身,远取诸物,于是始作八卦,以通神明之德,以类万物之情。”这里的“观物取象”或圣人作卦,其目的无非是要藉此实现对世界的整体认知和掌握。又如《易·系辞上》云:“圣人有以见天下赜,而拟诸其形容,象其物宜,是故谓之象。今人虽然已习惯于将此类的“取象”或“作卦”工作视为美学或艺术问题,但根本上还是如何通过认识自然、掌握其规律为人类提供指引的问题。这种对艺术的价值取向,到孔子时代依然存在。如《论语·阳货》云:“诗可以兴,可以观,可以群,可以怨。迩之事父,远之事君,多识于鸟兽草木之名。”这里的“多识于鸟兽草木之名”,即指借艺术实现对自然的认知。对于春秋时期的士人而言,借艺术获得丰富的自然知识,本身就是有德行的人必备的素质,《左传》中将其称为“博物君子”(《左传·昭公一年》)。

自然认知,其根本目的在于克服自然的异己性和陌生感,使人的心灵在一个固定的世界框架内获得安居。关于这种世界观的确定性对人的重要意义,黑格尔曾借对笛卡尔理性主义哲学的评价指出:“在这里(即笛卡尔哲学),我们可以说到了自己的家园,可以像一个在惊涛骇浪中长期漂泊之后的船夫一样,高呼‘陆地’。”从甲骨卜辞、青铜饰纹所表现出的意义的游移来看,殷商时期的中国先民尚没有让世界在人的意识领域获得这种坚实感,也没有形成对世界的明晰认知和把握。所谓艺术的象征性,就是形象尚无法控制意义或者形象一元而意义无限开敞的一种征候。这种状态,意味着它尚无法为人的精神提供可以安居的哲学陆地,但却也正处于通向一种稳定世界观的途中。