革故鼎新的校长智能化领导力:内涵结构、发展现状与提升路径*

2022-10-17李世瑾顾小清

李世瑾 顾小清

(华东师范大学 教育学部 教育信息技术学系,上海 200062)

一、问题的提出

在智能时代潮流下,中小学人工智能教育受到了广泛关注和高度重视。美国麻省理工学院媒体实验室(MIT Media Lab,2020)面向K-12 阶段学生,推出了人工智能资源平台与创意体验活动。 英国上议院(House of Lords,2018)颁布的《人工智能在英国:准备、意愿和能力》强调,中小学生需要储备人工智能相关知识。 新加坡人工智能教育专项计划“AI for Students”和“AI for Kids”,分别从环境建设、资源和工具开发等方面,提出了提升人工智能教育质量的实践目标(AI Singapore,2021a; AI Singapore,2021b)。 我国《新一代人工智能发展规划》 也提出了实施全民智能教育项目, 旨在中小学阶段设置人工智能相关课程(国务院,2017)。可以说,当前中小学人工智能教育的发展可谓“如火如荼”。

校长乃一校之魂,其对人工智能教育的认知水平和决策规划,直接影响着人工智能教育的推进方向和实践质量(王永军,2021;Tatjana,2021)。 一旦校长缺乏高水平的智能化领导力,学校人工智能教育的实践模式很容易陷入“新瓶装旧酒”或“穿技术新鞋,走传统老路”的尴尬局面,这种现象在“半路出家”的校长群体中更为普遍。然而,在现实情境中,关于智能化领导力的探索却并未引起学界的普遍重视,相关研究也未能切实考量智能时代背景下校长领导力的进阶样态, 即使是考量校长引领学校智能应用的过程性证据,也依旧停留于顶层规划、资源创设和监督机制等层面,对智能化领导力的内涵意蕴、构成要素、发展现状以及提升路径等方面的关注较为不足。

鉴于此,本研究团队首次提出校长智能化领导力的理念内涵和能力结构,并基于中小学校长的行动证据,系统审视校长智能化领导力的整体水平、人口学因素(如,性别、年龄、学历、工作年限、学校类型)等方面的差异化表现,以及领导进程中的现实障碍和努力方向等聚类结果。 通过学理阐释、对比分析和归因溯源,提炼中小学校长智能化领导力的提升路径,前瞻引领与科学干预学校人工智能教育的持续推进。

综上所述, 本研究主要探讨如下三个问题:(1)校长智能化领导力的内涵特征和能力框架是何?(2)中小学校长的智能化领导力发展现状如何? 包括整体水平如何?不同性别、年龄、学历、工作年限和学校类型的中小学校长, 其智能化领导力表现出何种差异? 又面临哪些发展困境? (3)未来应如何提升中小学校长的智能化领导力?

二、诠释与理解:校长智能化领导力的内涵释义

校长智能化领导力是人工智能时代催生的一个重要概念, 聚焦于校长引领学校人工智能教育发展的实践表观。事实上,任何事物的发展逻辑都依存于原有雏形在结构形态和功能关系上的动态更新,承载兼具使命感与时代性的智能化领导力, 正是这种思想规约的鲜活表征。所以,厘清校长智能化领导力的内涵特征和价值意蕴, 需要从领导力的使命视角和智能化的时代背景,对其进行系统化的理性分析。

从领导力的使命视角来看, 智能化领导力延续校长领导力的思想内核,这也催生了“能力说”和“过程说”两种可行路径(诺思豪斯,2003)。 “能力说”认为,领导力是领导者所具备的典型特质,这些特质成就了领导者的人格魅力。例如,拉森等(Larson,et al.,2020)提出了领导者需具备的12 项能力。 库尔什里什塔等(Kulshreshtha,et al.,2021)认为,建立愿景、明晰价值与目标是校长领导力的关键内核。 “过程说”则认为,领导力是领导者驱动实践团体实现目标的动态过程。 例如,埃斯普林等(Esplin,et al.,2018)从愿景式领导、数字文化、专业实践、系统改进和数字公民等维度,诊断校长领导力的过程性水平。赵磊磊等(2020)基于创新扩散理论,分别从技术愿景、技术与学校管理整合、技术伦理与合法性等过程,阐释了校长领导力的提升路径。

再从智能化的时代背景来看,智能化领导力是顺应智能时代诉求的变革产物。 伴随人工智能、区块链和机器人等前沿技术的精准赋能,学习形态将更加个性、公平、包容,教学手段更加灵活、高效、创新,学校管理也将更加全面、开放、安全(卢迪,等,2020)。为适应智能冲击之下的教育形变,校长亟需应对人工智能教育变革的现实需求,这也催生了智能化领导力的诞生。 但它并非校长领导力的一个新增板块,而是在智能时代新背景下, 考量校长需要具备哪些知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观,才能理解人工智能教育的基本内涵,才能决策学校人工智能教育的推进方向和支持力度,才能科学引领学校人工智能教育的重难点突破和持续健康发展。 所以,智能化领导力是校长整体领导力的有机组成部分,也是校长迎接智能时代所需的综合素质表观。

综上,校长智能化领导力是基于人工智能技术感知和价值扩散效应,引领学校人工智能教育在规划设计、组织实施和评价推动等方面有效发展的能力。 较之信息化领导力或数字化领导力,智能化领导力与之并非对立关系,而是顺应信息化领导力或数字化领导力发展的更高阶段。首先,信息化领导力、数字化领导力和智能化领导力在内涵上均有不同的指向:信息化领导力关注利用信息技术提升物理世界的业务效率;数字化领导力强调使用数字技术创造新的数据业务形态;智能化领导力则侧重利用人工智能技术开展规模化的智能决策。 可以说,智能化领导力正成为信息化或数字化领导力的进阶升级版。 其次,人工智能技术及由此带来的智能化创新正在成为社会经济飞速发展的重要驱动力, 校长智能化领导力更加关注创新本位和科学引领的发展路向, 即通过对学校智能化资源建设、教育服务的有序推进及创新管理,引领学校成功实现智能化转型的特色发展之路。 需要把握的是,智能化领导力是一个动态发展的过程,校长不仅要应对技术发展变化, 更要有能力去打破甚至有意识地“破坏”学校发展常态,以提高学校智能化转型的效率, 实现学校人工智能教育高质量及可持续发展。 总之,在领导力使命和智能化时代的融合情境下,校长智能化领导力是一种复合型能力,是技术力与领导力动态发展和交互影响的融合体, 也是人工智能技术融入教育进阶历程的新型领导力。 从长远目标来看, 校长智能化领导力就是要适应智能社会的动态发展需求、服务学校智能化建设与创新发展的时代诉求,其内涵特征如图1 所示。

总体上,校长智能化领导力表现出如下特质:一是持续发展性。校长智能化领导力是一种动态变化、持续内化的领导力, 其内涵结构呈现出持续丰富和升级拓展的显著特征。二是深度融合性。校长智能化领导力是技术力和领导力的融合体, 致力于探索如何将人工智能融入学校创新发展进程、如何借助人工智能技术优势实现学校智能化变革的创新联动和特色发展。 三是前瞻管控性。 校长智能化领导力兼具敏锐性和前瞻性,校长在借助人工智能技术提升学校管理效能和学科教学成效的同时,也需要理性应对实践进程中的潜在风险, 提前搭建智能应用的实践场景。总之,校长智能化领导力是一种以发展、融合、共赢、辐射为核心价值取向的新型领导力,对提升学校智能应用的实践起到了促进和激励作用。

三、结构与功能:校长智能化领导力的能力框架

伴随技术融入教育的进阶历程,诸多迹象表明,校长智能化领导力是人工智能时代必将催生的变革性产物。同时,从校长智能化领导力的生成与转化过程来看, 它既涵括校长对人工智能技术应用的意动水平,也包括人工智能技术赋能教育的进阶水平,协同制约着学校人工智能教育的发展水平。我们认为,校长智能化领导力作为一个新概念涵括两个视角:一是个体特质视角, 考量中小学校长的智能引领洞察力、智能发展推进力和智教深融反思力;二是互动过程视角,关注中小学校长在推进智能应用过程中的规划力、组织力和评估力,具体能力结构如图2 所示。

(一)人工智能技术力

1.智能引领洞察力

智能引领洞察力是校长对人工智能技术应用的价值定位、作用过程和伦理安全等方面的认知判断和实践倾向。 由于其既包括校长自身具备引领人工智能教育发展的能力维度, 也包括校长认为开展人工智能教育实践对学校发展的效能价值。因此,政策实施者可围绕系列理论学习和实践体验, 帮助校长明晰人工智能教育的现实价值, 扩展他们的人工智能技术思维,帮助他们建构人工智能技术观念,从而提升他们的智能引领洞察力和实践信心。

2.智能发展推进力

智能发展推进力是校长将人工智能技术愿景落实为具体规划和实践策略的组织力度。为此,校长需要充分了解人工智能技术分类及其功能性, 同时还需要结合“学—教—管—评—考”等实践场景,科学管理智能技术应用过程中的影响要素和各个实践环节, 促使学校人工智能教育发展计划和愿景目标的顺利实施。 此外,在推进人工智能教育时,校长还需要系统评估智能应用的效果水平,通过监察、督导和评估的智能应用水平, 及时发现推进过程中的痛点和难点,并结合现实情势和领导经验,形成不同实践情境、不同应用阶段的优化方案和改进策略。

3.智教深融反思力

智教深融反思力是校长对人工智能技术应用的关键问题和努力方向。具体是指进行系统性分析和深刻性思考, 并能针对实践问题提出有效解决策略,从而推进学校智能生态的良性发展。校长智教深融反思力的高低,决定着学校智能应用评估的反馈速度和反馈力度,如若校长可以对各项组织任务和保障条件进行检查后予以及时总结和回应,那么相关利益群体就能较全面地认识到学校人工智能教育的发展水平,并针对实践问题积极探索行动方案与改进措施,从而持续推进学校人工智能教育的优化发展。

(二)人工智能领导力

人工智能教育领导力,即通过规划设计、组织实施、评价推动等管理过程,实现人工智能教育在中小学的科学落地与有效应用。 具体包括智能应用规划力、智能应用组织力、智能应用评估力。

1.智能应用规划力

智能应用规划力体现为校长对人工智能教育目标愿景、推进计划、资源保障和激励体制的顶层设计能力,它是引领学校人工智能教育发展的风向标。其中, 愿景目标的建立需要立足于学校的实践现状和未来规划,也需要围绕相关利益群体的特质,构建协同创新的“共同愿景”。 推进计划是指校长需要根据发展目标与规范要求,同时依托学校实际状况,制定学校人工智能教育发展规划。 资源保障是指校长遵循人工智能教育改革的理念、目标、过程及规律,为人工智能教育发展的各个环节建立保障机制。 激励体制是指校长通过设立完善的外部条件支持、内部组织鼓励和规范的制度体系, 让相关利益群体主动参与到实践进程中来。

2.智能应用组织力

智能应用组织力是校长对人工智能实践任务、师资培训、资源组织、技术安全等方面的行动决策和目标实现能力, 它是落实学校人工智能教育发展的助力器。具体从四个层面来实施:一是推动教师主动运用人工智能技术,开展智能化教学创新,并在多轮优化迭代中提升人工智能教育实践质量。 二是组织和引导教师积极参与人工智能教育培训, 搭建智能研修工作坊和人工智能教育实践共同体, 促进教师实践意愿和智能素养的提升。 三是提供充分的资源条件和组织支持, 激励并规范相关利益群体有效推进人工智能教育实践。 四是运用人工智能技术管理学校教育、人事财务、后勤服务、医疗健康等,理性规避人工智能技术应用的安全风险。

3.智能应用评估力

智能应用评估力是校长对人工智能教育实践(如,智能教学设计、智能评价体系研制)和智能教育应用(如智能资源建设、智能管理服务)的系统评估和监督反馈能力, 它是学校人工智能教育科学落地的坚实保障。 智能应用评估的过程需要注意以下两点:一是评估的情境性。不同的智能应用场景和实践群体,其评估标准不尽相同,故应协调相关利益群体的现实诉求和应用水平,共同制定可行、可操作的评估方案。二是评估的合理性。基于相关利益群体在智能应用进程中的表观证据, 开发本土化的智能应用评估体系和评估工具, 从而为校长推进人工智能教育提供自觉与自省的合理量规。

综上,引领学校人工智能教育变革时,校长是否具备智能化领导力以及智能化领导力处于何种水平, 都将直接制约着学校人工智能教育发展的实践程度和推进质量。 鉴于当前学界对校长智能化领导力的现实价值以及能力结构等方面关注的不足,故本研究试图通过对校长智能化领导力内涵意蕴的分析,建立校长智能化领导力的能力结构,旨在深入推进校长智能化领导力探索的理论化水平, 揭示校长智能化领导力提升的着力点, 从而有针对性地促进学校人工智能教育健康发展和持续推进。

四、现状与差异:校长智能化领导力的发展水平

(一)研究工具设计与测评过程

1.研究工具设计

大量研究已证实, 领导力测评主要包括两种途径 (张虹,2020;Ottestad,2013;Kouzes,et al.,1995;Furtado,et al.,2011):一是自我评估方式,通过问卷调查或焦点访谈,直接评估校长的领导力水平;二是同行评估方式,通过对同级、下属等第三方调查,间接获取校长的领导力信息,这种方式对人力、物力和财力要求较高。结合现实条件,本研究采用中小学校长填答“智能化领导力”问卷的方式,直接回收校长智能化领导力的相关数据。

测量工具“校长智能化领导力”问卷包括三部分内容。 第一部分为性别、年龄、学历、工作年限和学校类型等基础信息。 第二部分为校长智能化领导力的测量题项。 基于人工智能技术力和人工智能教育领导力的内涵意蕴和独特表观, 同时参照相关研究或量表,设计了21 道题目。 其中,针对人工智能技术力维度,基于智能引领洞察力、智能发展推进力和智教深融反思力的内核特质,以及参照肖玉敏(2008)、赵磊磊等(2016)、泰森等(Tyson,et al.,2021)研究,共设计9 道测试题项。 针对人工智能领导力维度,基于智能应用规划力、智能应用组织力以及智能应用评估力等领导力的外显行为和显著特征,结合《中小学校长信息化领导力标准(试行)》(教育部教师工作司,2014)、孙祯祥(2016)、宾斯等(Bings,et al.,2021)研究,共设计12 道题项。 第三部分为开放性问题,参照伊莎贝尔等(Isabell,et al.,2018)研究,围绕智能应用的实践障碍和努力方向,设计了6 道开放性题目。

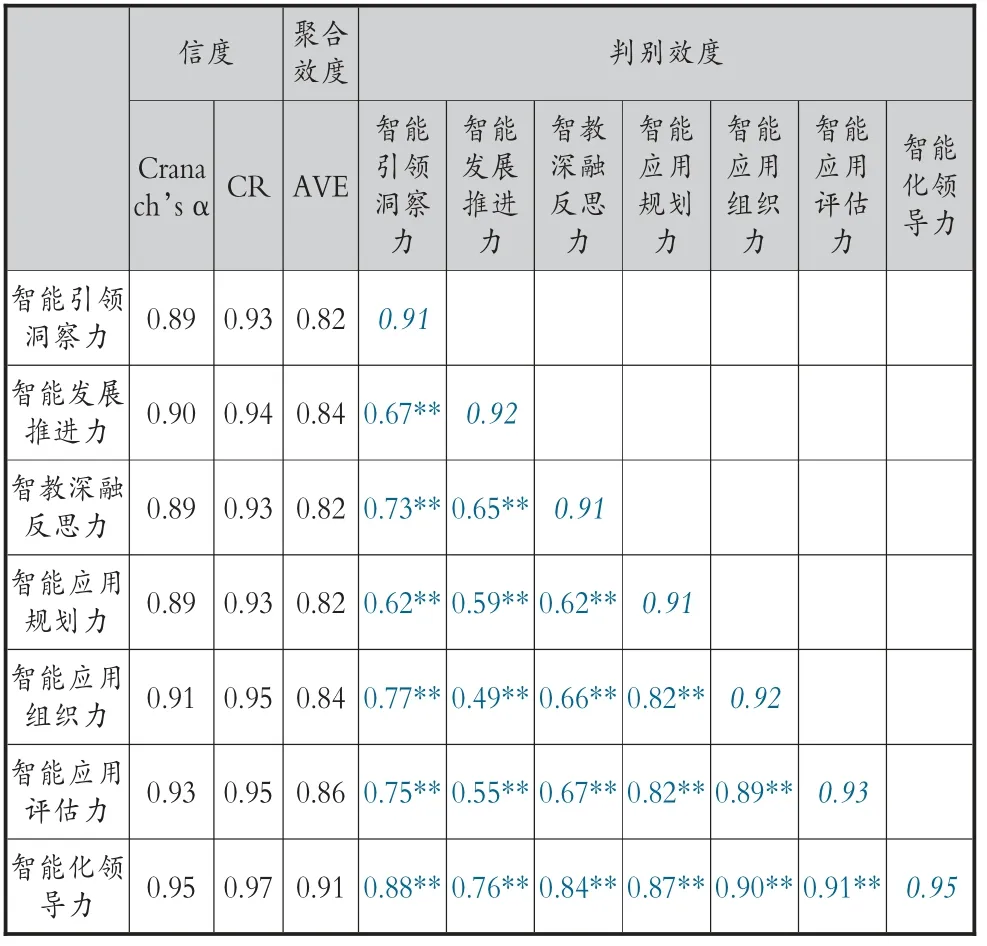

2.信效度检验分析

测量工具“校长智能化领导力”问卷的信效度检验,采用内部一致性系数(Cranach’s α)、组合信度(Composite Reliability,CR)、聚合效度和判别效度进行系统验证。参照统计学标准,Cranach’s α 值>0.70、CR 值>0.70 作为信度判断标准; 平均方差萃取值(Average Variance Extracted,AVE)>0.60、AVE 平均方根大于此变量与其他变量相关系数的绝对值作为效度判断标准,如表1 所示。

表1 测量工具“校长智能化领导力”问卷的信效度检验结果

信度检验采用克朗巴哈系数法。 结果显示:21道测试题目的Cranach’s α 系数为0.950,其中,人工智能技术力维度的智能引领洞察力、智能发展推进力和智教深融反思力, 以及人工智能领导力维度的智能应用规划力、智能应用组织力和智能应用评估力的信度系数均在0.7 以上, 这说明测试题目的内部一致性良好。 同时,组合信度CR 均大于0.7,也表明测试题目的组合信度较高。

效度分析首先进行KMO 与Bartlett 球形检验,发现有效样本的KMO 值为0.909,Bartlett’s 球形检验的χ2值达到0.05 的显著性水平,说明测试题项的整体结构效标较好,适合做因子分析。进一步验证调查问卷的聚合效度和区分效度, 发现所有变量的平均方差萃取值AVE 均大于0.60,说明测试题项的聚合效度较高。 同时,所有测试变量AVE 平均方根均大于此变量与其他变量相关系数的绝对值, 表明测试题项具有较好的区分效度。综上,调查问卷的信效度水平较高, 能较为准确地反映中小学校长智能化领导力的真实水平。

3.问卷发放与回收

研究采用整群抽样和方便抽样方式收集调查数据。首先,以“学校开展人工智能教育实践”为遴选标准, 采用整群抽样方法, 抽取样本跨越省份和自治区;其次,采用方便抽样方法,抽取出我国东部、中部、西部126 所中小学作为样本学校;再次,通过网络问卷形式,向126 所中小学校长发放电子问卷;最后,持续四周的数据采集结束后,共收集236 份样本数据。 依据各题项平均作答时间少于2 秒的统计学标准(Huang,et al.,2012),剔除11 份无效样本,最终获得225 份有效样本数据,有效率达到95.3%。

参与调研的225 位中小学校长,其人口信息呈现如下特点,如表2 所示。 从性别来看,男性和女性人数占比相当,约为50%左右;从年龄来看,46~55 岁居多,其次是36~45 岁的人数占比分别为40.9%和38.2%;从学历来看,本科学历人数占比最多,硕士及以上偏少; 从工作年限来看,21年以上人数占比最多,5年以下、6~10年、11~15年、16~20年的人数占比依次为19.6%、18.2%、17.3%和6.2%;从学校类型来看,小学、初中和高中人数占比分别为57.3%、27.6%、15.1%。

表2 中小学校长人口学统计信息

4.数据分析框架

本研究从人工智能技术力和人工智能领导力视角出发, 探讨中小学校长智能化领导力的整体发展水平,同时探究了不同性别、年龄、学历、工作年限、学校类型等方面以及校长智能化领导力的差异化表现。 此外,围绕实践障碍和努力方向聚类结果,进一步分析了中小学人工智能教育实践落地的有效举措,测评框架如图3 所示。

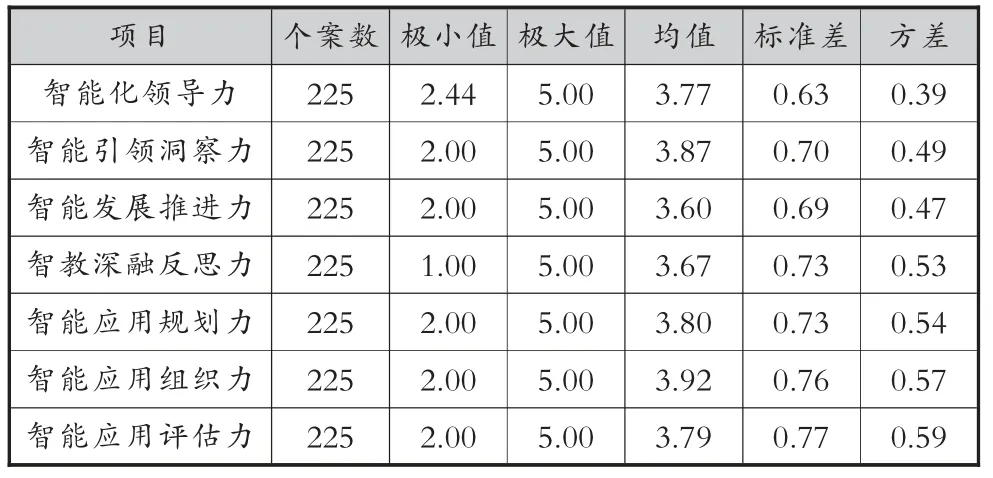

(二)校长智能化领导力的整体发展水平

调查结果表明:中小学校长智能化领导力的均值为3.77,稍高于中值3.75 的水平,如表3 所示。6 个因子两两之间均呈现显著性相关, 且均值排序依次为:智能应用组织力(3.92)>智能引领洞察力(3.87)>智能应用规划力(3.80)>智能应用评估力(3.79)>智教深融反思力(3.67)>智能发展推进力(3.60)。 可以发现,中小学校长智能化领导力的各子维度表现较好,但智教深融反思力和智能发展推进力均小于中值水平。这说明如何加强校长的反思力与行动力,是中小学人工智能教育持续健康推进的着力点。

表3 中小学校长智能化领导力的整体水平

(三)校长智能化领导力的差异化表现

研究采用差异检验及事后多重比较等方法,分析不同性别、年龄、学历、工作年限、学校类型的中小学校长智能化领导力的差异化表现。

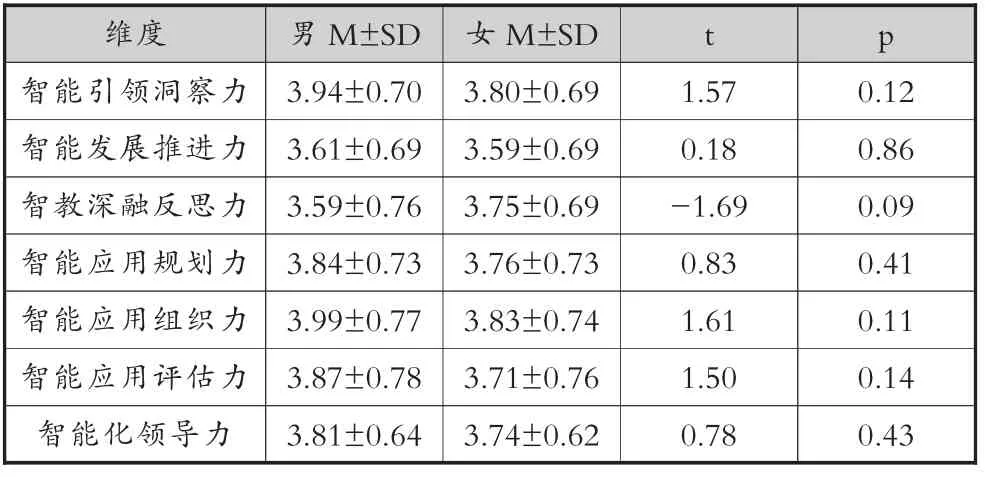

1.不同性别的中小学校长差异化表现

采用独立样本t 检验, 分析不同性别中小学校长的差异化表现,如表4 所示。 整体上,男性校长智能化领导力表现更佳(t=0.78),但与女性校长之间并不存在显著性差异(p=0.43>0.05)。从子维度来看,男性校长在智能引领洞察力(t=1.57,p=0.12>0.05)、智能发展推进力(t=0.18,p=0.86>0.05)、智能应用规划力(t=0.83,p=0.41>0.05)、智能应用组织力(t=1.61,p=0.11>0.05)以及智能应用评估力(t=1.50,p=0.14>0.05)等维度的表现均优于女性校长,智教深融反思力弱于女性校长(t=-1.69,p=0.09>0.05),但两者之间均不存在显著性差异。

表4 不同性别的中小学校长差异化表现结果

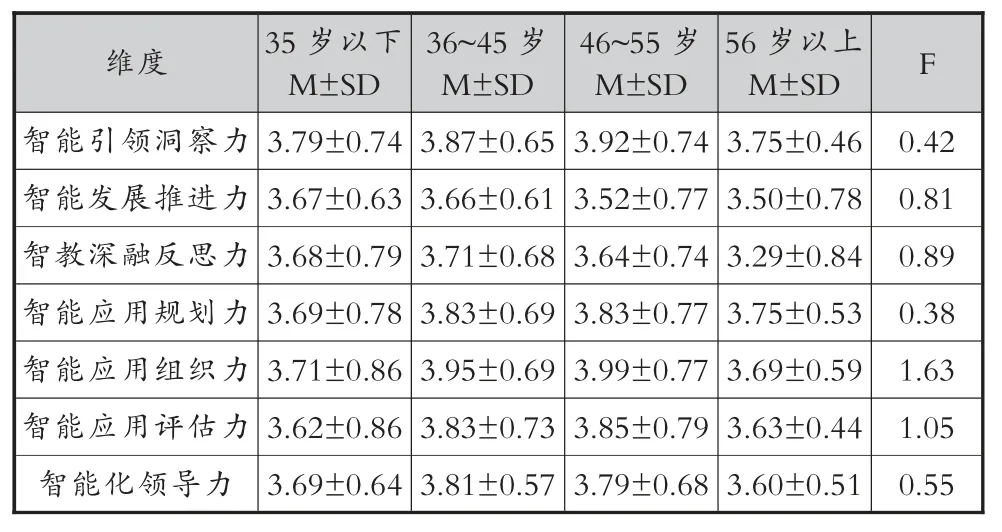

2.不同年龄的中小学校长差异化表现

通过方差齐性检验, 发现数据样本满足方差齐性要求(sig>0.05),故采用单因素方差分析不同年龄中小学校长的差异化表现,如表5 所示。 整体上,不同年龄的中小学校长, 智能化领导力表现虽有差异(36~45 岁>46~55 岁>35 岁以下>56 岁以上), 但并未达到显著性差异水平(p=0.65>0.05)。具体地,较之35 岁以下或56 岁以上的校长,36~45 岁和46~55 岁的校长虽在智能引领洞察力(p=0.74>0.05)、智能发展推进力(p=0.49>0.05)、智教深融反思力(p=0.45>0.05)、智能应用规划力(p=0.77>0.05)、智能应用组织力(p=0.18>0.05)以及智能应用评估力(p=0.37>0.05)等维度表现较佳,但均未达到显著性差异水平。

表5 不同年龄的中小学校长差异化表现结果

3.不同学历的中小学校长差异化表现

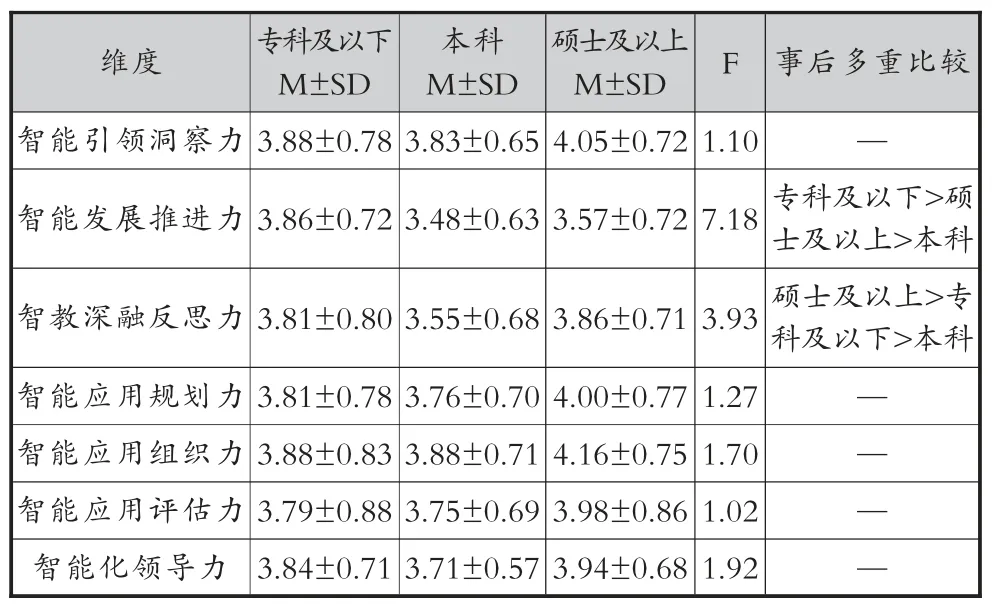

通过方差齐性检验,发现智能引领洞察力、智能发展推进力、智教深融反思力、智能应用规划力和智能应用组织力等维度的数据样本满足方差齐性要求(sig>0.05),故采用单因素方差进行分析;而智能应用评估力和智能化领导力的数据不符合方差齐性要求(sig<0.05),故采用Welch’s ANOVA 方法进行差异化分析,如表6 所示。 整体上,硕士及以上学历的中小学校长,智能化领导力表现较佳,但相较专科或本科学历的校长, 三者之间并未达到显著性差异水平(p=0.14>0.05)。 具体地,不同学历的中小学校长在智能引领洞察力(p=0.34>0.05)、智能应用规划力(p=0.28>0.05)、智能应用组织力(p=0.19>0.05)和智能应用评估力(p=0.36>0.05)等维度也不具有显著性差异,但智能发展推进力(p=0.001<0.05)和智教深融反思力(p=0.02<0.05)存在显著性差异。 事后多重比较发现,中小学校长智能发展推进力的表现依次为:专科及以下>硕士及以上>本科; 智教深融反思力的表现依次为:硕士及以上>专科及以下>本科。

表6 不同学历的中小学校长差异化表现结果

4.不同工作年限的中小学校长差异化表现

通过方差齐性检验,发现数据样本满足方差齐性要求(sig>0.05),故采用单因素方差进行分析,如表7所示。 整体上, 较之工作年限为5年以下或21年以上,工作年限为16~20年、6~10年、11~15年的中小学校长,智能化领导力表现较佳,但五类工作年限校长的智能化领导力并未达到显著性差异水平(p=0.08>0.05)。具体地,不同工作年限的中小学校长在智能引领洞察力(p=0.13>0.05)、智能发展推进力(p=0.06>0.05)、智教深融反思力(p=0.12>0.05)、智能应用规划力(p=0.20>0.05)和智能应用评估力(p=0.30>0.05)等维度也不具有显著性差异,但智能应用组织力(p=0.02<0.05)存在显著性差异。 进一步通过事后多重比较,发现中小学校长智能应用组织力的表现依次为:11~15年>6~10年>16~20年>5年以下>21年以上。

表7 不同工作年限的中小学校长差异化表现结果

5.不同学校类型的中小学校长差异化表现

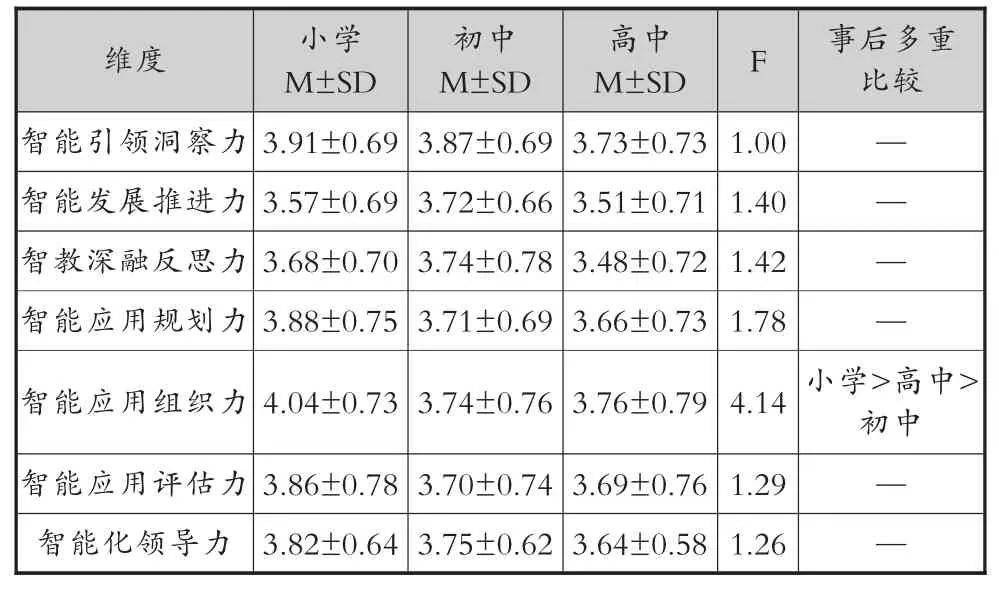

不同学校类型的数据样本满足方差齐性要求(sig>0.05), 故采用单因素方差进行分析与比较,如表8 所示。整体上,小学校长的智能化领导力水平较高,其次是初中和高中校长,但三类校长之间的智能化领导力未能达到显著性差异水平 (p=0.29>0.05)。具体地, 不同类型的中小学校长在智能引领洞察力(p=0.37>0.05)、智能发展推进力(p=0.25>0.05)、智教深融反思力 (p=0.24>0.05)、智能应用规划力 (p=0.17>0.05)和智能应用评估力(p=0.28>0.05)等维度也未能达到显著性差异水平,但智能应用组织力(p=0.02<0.05)存在显著性差异。 通过事后多重比较发现, 中小学校长在智能应用组织力维度的表现依次为:小学>高中>初中。

表8 不同学校类型的中小学校长差异化表现结果

(四)人工智能教育实践障碍与努力方向的聚类结果

本研究进一步对开放性问题进行类属分析, 探索中小学校长领导进程中实践障碍和努力方向等行动表现。结果发现,中小学校长智能化领导力的实践障碍包括资金投入(32%)、技术规范(24%)、落实程度(23%)和师资培训(21%)。 为此,亟需结合学校发展情势,对实践障碍进行等级归类,并依据难易程度有序规划改革路径与投入力度。努力方向结果显示,中小学校长希望分别从执行力(27%)、思想力(26%)、智能素养(25%)、规划力(22%)等着力点提升校长智能化领导力。

(五)对校长智能化领导力的结果讨论

1.对校长人工智能技术力的结果讨论

中小学校长人工智能技术力的表现依次为:智能引领洞察力>智教深融反思力>智能发展推进力。 这意味着提高校长智能化领导力的首要任务是转变中小学校长的技术认知, 加强技术应用过程的实践反思。 面对人工智能教育实践的创新变革,中小学校长原有认知体系不再完全适用,这也将触发校长决策的系列“高原反应”现象。 例如,如何引入适合的人工智能教育产品或技术平台; 人工智能教育实践如何规划;人工智能课程资源如何组织;人工智能治理过程如何落实等。 为应对这些挑战,中小学校长必须建立适应智能时代的心智模式,转变固有的技术认知与实践动机,反思学校人工智能教育实践场景、教育模式和评估体系的不足,秉持人本人工智能(Human-centered Artificial Intelligence,HCAI)的育人理念,从而有针对性地推进人工智能教育的实践方向与干预力度。

2.对校长人工智能领导力的结果讨论

中小学校长人工智能领导力的表现依次为:智能应用组织力>智能应用规划力>智能应用评估力。究其原因在于,校长的行为组织和管理效能越高,越能够规范人工智能教育的决策过程, 越能够沉淀智能应用的创新经验和规划策略, 从而形成高质量推进人工智能教育发展的正向反馈回路。但是,校长智能化领导力并非对原有领导力的颠覆或否定, 而是借助人工智能技术优势赋能治理决策的科学化和智能化。 正如德容(De Jong,2020)所提倡的“两个人工智能融合”机理,即可持续的人工智能领导力(Sustainable Future Leadership)=积极式探究(Appreciative Inquiry)+人工智能(Artificial Intelligence),并指出这一范式需建立在领导者的创造力、同理心、关怀力、想象力以及理解力等基础之上。 如此看来,如何优化校长对智能应用推进的管理效能? 如何协调人工智能教育实践与学校发展步调的有机统一? 当遭遇智能应用瓶颈或实践效果不佳时, 校长应如何带动相关利益群体走出实践困局? 这些正是目前中小学人工智能教育亟待解决的关键问题。

3.对不同人口学特征的校长智能化领导力的结果讨论

不同人口学特征的中小学校长, 其智能化领导力虽存在差异化表现,但未达到显著性差异水平。智能应用作为一种新兴技术形态正在逐步融入学校治理中,目前各中小学仍处于探索阶段,在此情境下,不同人口学特征的校长, 其智能化领导力和子能力水平还未能拉开较大差距, 即便具有差异化的能力表观,也未能达到显著性差异水平。 这与“校长人口学差异并非影响信息化领导力提升的关键因素”观点相一致(边琦,等,2016)。 这一结论虽打破了固有的思维认知, 却能为区域信息化部门制定考核机制、选拔人员标准等提供依据。因为多数地区普遍以校长年龄偏大、学历偏低等理由,滞缓甚至变相拒绝智能化实践改革,这在一定程度上导致了政策实施者会依据校长人口学特征而给予不同程度的倾斜,使得考核机制依旧处于“表面工程”。 事实上,人工智能教育实践并非要求校长掌握技术原理,而是要发挥前瞻引领作用,将不同实践任务交给最具实力的执行者。综上,中小学校长需要懂得适度放权与赋能,并打造面向长周期、多场域、多维度的创新实践共同体。

4.对人工智能教育实践障碍与努力方向的聚类结果讨论

在实践障碍方面,校长作为中小学人工智能教育实践的“掌舵者”,对提升学校教育质量、教师专业发展、学生发展等发挥重要作用。所以,中小学校长应理性看待现实应用与目标状态之间的差距,紧密结合学校规划及资源条件, 及时采取行动举措以消解困局。在这个过程中, 尤需打造高位引领的规划和管控机制,促进校长智能化领导力的持续提升。同时,中小学校长也需要重视智能应用的准入规范,切勿放大或误导智能应用本原的定位和效力,如采用KANO 模型,应分别从魅力、期望、必备、无差异和逆向等层面诊断智能应用的真实概貌(Berger,et al.,1993)。

上述努力方向表明,中小学校长应重视智能应用的“联通效应”,打造多元协同、创新联动的发展机制,尤其在双减政策的扶持下,充分发挥人工智能技术优势,打通“时间—空间—知识”壁垒,重塑教育生态的“人—机—物—环”关系。 同时,重视课程资源开发和教学指导,如基于问题导向的设计理念,采用“大概念视角的单元设计”或“逆向教学设计”组织资源集群(Jay,et al.,1999),优化智能化资源的教学效果。

五、条件与路径:校长智能化领导力的提升路径

(一)改进技术心智模式,激发校长人工智能技术力的创新

中小学校长的人工智能技术力, 正向使能校长智能化领导力的提升,且作用程度依次为:智能引领洞察力>智教深融反思力>智能发展推进力。 这也证实了技术思维和心智模式对学校的智能教育发展至关重要。究其原因在于,学校改革是表层组织与深层信仰的转型蜕变(朱炜,2013)。而校长作为人工智能教育变革的“唤醒者”,他们以何种技术认知和行动反思推进人工智能教育, 其实践质量也将呈现相应的发展概貌。 因此,改进校长的技术心智模式,帮助其主动走出传统领导习惯的窠臼, 正是激发校长人工智能技术力发展的动力源泉。

参照转化学习理论(Mezirow,2000),明晰校长在学校人工智能教育推进各阶段中的核心任务,建立校长技术创新的心理资本和自我效能体验。例如,(1)在触发事件阶段,校长应建立与机器打交道的能力,即人工智能商数(Artificial Intelligence Quotient,AIQ), 主动调整智能情境下的变革态度与行为感知(王作冰,2017)。(2)在质疑假设阶段,校长应秉持开放包容的接纳心态, 汲取相关利益群体的观点与建议,协同搭建学校智能化转型的关键脚手架。在理性对话阶段, 校长应设法将目前面临的实践障碍放置到动态时空情境下, 并采用智能化思维系统全面地审视其突围策略。 (3)在重新整合阶段,基于发展性和独特性原则, 校长需要充分反思实践行动与迁移应用的内生机理,并通过资源建设、教学变革、评估体系更新等实际行动, 丰富和沉淀学校人工智能教育发展的经验库和证据库。

(二)优化组织管理效能,促进校长人工智能领导力的规范

中小学校长的人工智能领导力,正向使能校长智能化领导力的提升,且作用程度依次为:智能应用组织力>智能应用规划力>智能应用评估力。 基于此,如何优化校长的行为组织和管理效能;如何科学引领校长智能应用组织力、智能应用规划力和智能应用评估力的提升,成为规范校长人工智能领导力的坚实基础。

(1)在智能应用组织力方面,校长需要打破传统的技术认知疆域,开辟学校智能化创新的前瞻视野。一是体现在推动人工智能技术成熟度、丰富智能应用场景、优化智能实践方向、组织智能应用培训、建设智能化发展规章制度等实践层面, 具体通过系统化的组织设计,建设“学—教—管—评”一体化的智能教育新生态。 二是在推进学校人工智能教育进程中, 校长可参照RSI 模型 (Rapid School Improvement,RSI),科学决策资源组织、师资体系、考核机制、竞赛服务等落实过程,形塑合理有序、系统规范的管理模式与实践策略。

(2)在智能应用规划力方面,一要建立学校人工智能技术准入机制,根据不同应用主体和应用场景,引入适合的智能系统和智能教具。 二要基于首席信息官(CIO)的管理优势,加速创新实践的智能化转型。 如,建立校本智能知识“生产—共享”的流通机制, 逐渐勾勒和完善校本智能资源库, 借助专家指导、智能研修坊、媒体平台等“产—学—研”联盟,持续优化与扩散校本化的人工智能教育资源。

(3)在智能应用评估力方面,遵循“数据处理→模型训练→测试评估→服务应用”的技术路线,诊断学校人工智能教育有效落地的过程性障碍(顾小清,等,2021)。同时,关注实践进程中安全、伦理、隐私等问题,制定合理适切的系列规范体系,保障学校人工智能教育生态的健康发展和良性循环。 需要强调的是,在中小学人工智能教育推进过程中,应将智能化转型视为一种整体现象,并在顶层设计、实践推进和文化氛围等方面预设创新蜕变周期, 以便阶段性监控和持续性优化人工智能教育的实践改革质量。

(三)运用角色嬗变策略,创设分布式领导的智能实践样态

相关研究已证实, 中小学校长的智能化领导力虽存在差异,但并未达到显著性差异水平。基于这项调查结果,研究者应该摒除以往的固化思维,基于分布式领导理念, 分别从角色嬗变和领导实践两个层面,促进不同人口学特征的校长智能化领导力提升。

所谓角色嬗变策略,即秉承“领导是一种社会性影响”的理念,重点关注“领导者增量”和“领导实践”两个要点(Spillane,2006)。 就领导者增量而言,一是领导主体不一定是校长,可以是特定任务情境中发挥领导效能的教学组长、骨干教师或项目负责人等,也可以是跨时空的虚拟管理团队。 正如彼得鲁奇等(Petrucci,et al.,2018)所强调的,任何具备领导素养与技术思维的实践者都可扮演领导者角色。 二是关注学校相关利益群体的协同增效,发挥学校管理者、学科带头人、技术企业等跨领域主体在特定实践任务情境中的价值功效,真正激活实践组织的协同创新活力。

就领导实践来说, 一是领导行为并非校长特有的权力垄断,而应分布于具体任务情境中。二是强化领导行为的协同交互与扩散效应。具体而言,可借鉴面向2038年人工智能领导力调查结果(Farrow,2020),依托“外部事件刺激→共情反应→亲社会行为→共情领导力涌现”这一流程(李世瑾,等,2021),体察骨干教师、家长、学生和技术员等利益群体的“参与觉知”,并基于“AI+”协同原则和技术风险预警机制等,扩大利益群体的主观能动性以及学校人工智能实践创新的社会影响力。

(四)打造高位引领机制,保障智能化领导力的教练式发展

基于人工智能教育的实践障碍和努力方向等聚类证据可知,校长智能化领导力的持续提升,关键在于打造高位引领的“规划—管控—协同”机制,以持续保障校长智能化领导力的“教练式发展”。

所谓校长智能化领导力的“教练式发展”,即不仅关注学校管理,更要重视赋予一线教师实践信心,激发教师主动尝试人工智能教育实践探索。 具体来说,应重点关注路径规划、复杂耦合和动态联结等核心内容:其一,路径规划机制是执行保障。通过领导过程、目标设置、路径改善、领导风格及权变因子等协调配合(Northouse,2013),依托专家指导、薪酬承诺、群体帮扶等动力支持,明确学校人工智能教育发展的目标愿景和推进历程。其二,复杂生态机理是管控保障。参照整体与部分交叉渗透的“全息原则”,运用系统观建立学校内生组织与外部环境的联动机制,以及遵循“映射未来→预期未来→把握未来→深化未来→创建替代方案→转化未来” 的螺旋式推进方式(Inayatullah,2008), 针对性地降低实践风险与无效举措。 其三,动态联结机制是发展保障。 借助“共建、共营、共治”的协同模式,通过构建紧密帮扶的智能实践共同体,构筑“共享、共流”的最佳协同策略,从而帮助一线教师快速适应智能化教学,不断丰富学校人工智能教育实践改革的特色做法和创新经验。

六、结语与展望

校长智能化领导力对人工智能教育的科学推进和有效落地至关重要。 通过系统分析校长智能化领导力的内涵特征、能力框架和现状水平,明晰了校长智能化领导力的提升路径, 旨在保障中小学人工智能教育的健康发展和良性循环。

但囿于客观条件,本研究仍存在不足,未来将推进如下工作:一是数据样本虽遍布我国东部、中部和西部,但主要集中于北京、上海、浙江、河南、宁夏等地域,研究结论可能受限于地域情境,未来将通过“滚雪球”方式扩大样本数量和丰富样本类型,来探索不同人口学变量下校长智能化领导力提升的差异化策略,以形成更具普遍意义的实践路径和操作规范。二是校长智能化领导力的提升过程是动态复杂的,后续将采用证据导向的实验方法和多主体仿真建模方式,探索校长智能化领导力发展的影响因素、变化规律和干预机制,最终形成“可重复共享”的优化路径与提升策略。三是将持续推广校长智能化领导力的差异化研究和针对性策略,如,基于校长性别、年龄、学历、工作年限、学校类型等差异,以进一步凝练校长智能化领导力提升的类别化证据,切实推动智能应用的创新转型和教育质量的内涵式发展。