程序化护理对冠心病患者介入术后生活质量及心脏功能的影响

2022-10-17张倩倩

张倩倩

冠状动脉粥样硬化性心脏病(冠心病)是心血管内科的常见疾病,其病理机制为冠状动脉粥样硬化继而引起血管狭窄、阻塞,最终造成心肌缺血、缺氧或坏死[1]。目前经皮冠状动脉介入治疗是临床治疗冠心病的常用方法与有效手段。研究发现,冠心病介入治疗患者坚持用药和健康生活方式依从性较低[2]。程序化护理作为一项相较于常规护理更为规范化和专业化的护理方案,近年来被广泛应用于临床护理中[3]。本研究以收治的235例冠心病患者为对象,就程序化护理在患者介入治疗中的应用进行探讨。

1 资料与方法

1.1 一般资料 从本院心血管内科2019年1月至2020年6月收治的冠心病患者中,选取235例符合研究条件的为对象。将2019年1~9月未开展程序化护理前的117例患者纳入对照组,行常规护理;将2019年10月至2020年6月开展程序化护理后的118例患者纳入研究组。对照组男69例,女48例;年龄48~75岁,平均年龄(66.85±5.46)岁;心功能分级:Ⅰ级29例,Ⅱ级54例,Ⅲ级23例,Ⅳ11例;受教育水平:小学及以下28例,初中至高中59例,大专及以上30例。研究组男65例,女53例;年龄47~78岁,平均年龄(67.46±5.62)岁;心功能分级:Ⅰ级30例,Ⅱ级58例,Ⅲ级20例,Ⅳ10例;受教育水平:小学及以下26例,初中至高中60例,大专及以上32例。2组患者一般资料差异无统计学意义(P>0.05)。本研究符合本院委员会制定的相关标准并获得批准。

1.2 纳入与排除标准 (1)纳入标准:①患者符合《稳定性冠心病基层诊疗指南(实践版·2020)》[4]对冠心病的诊断标准;②满足介入术适应证(药物控制不良的稳定型心绞痛或稳定型发展为不稳定型、心肌梗死);③意识清晰且具备沟通与思考能力;④患者及其家属对研究知情同意,并自愿签署知情同意书。(2)排除标准:①伴有肝肾等其他脏器功能障碍、血液或其他免疫系统严重疾病;②合并脑梗死;③合并心包积液、限制性心肌病以及恶性肿瘤;④存在精神疾病或痴呆等认知障碍性疾病;⑤中途退出研究。

1.3 方法

1.3.1 对照组:按照常规护理,并对患者进行健康宣教。

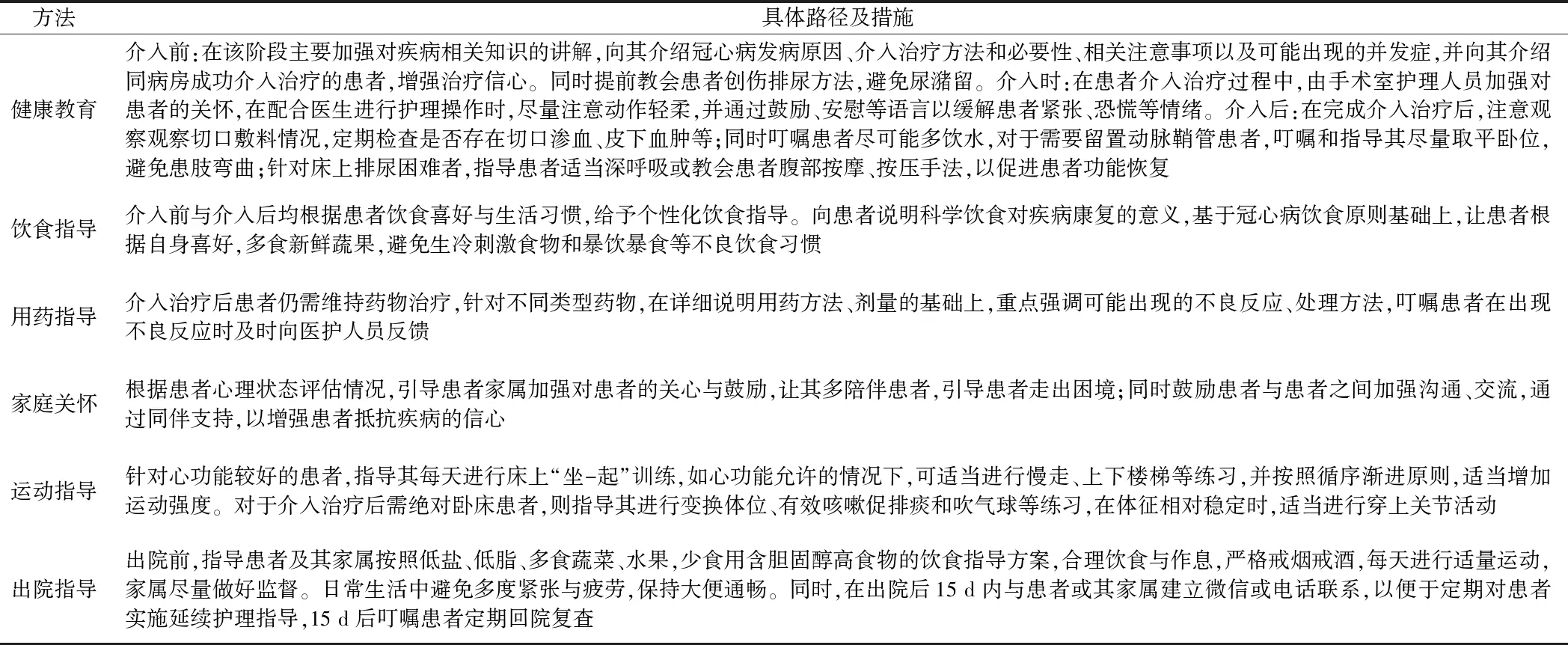

1.3.2 研究组则给予程序化护理干预,具体方法:①制定规范化护理流程:进行相关知识培训,并组建程序化护理小组。按照国内外冠心病介入患者临床护理标准,并查阅相关知识,基于程序化护理理念,结合患者的心理、病理等整体情况,制定一套科学、规范的护理流程。②明确护理目标:在患者入院后,详细了解患者病情和心理状态、饮食习惯、生活习惯、受教育程度以及家庭情况等信息,从而结合患者生理与心理需求,明确护理目标。③制定护理计划:对患者资料进行整理、分析,根据护理目标,为患者制定具有针对性的护理计划。④护理计划实施:主要护理内容有:健康教育、饮食指导、用药指导、家庭与社会关怀、运动指导以及出院指导。见表1。

表1 程序化护理路径及方法

1.4 观察指标 干预前、后(15 d后复查时),采用Herth希望量表(HHI)对患者进行评估,该量表共包含12个条目,每个条目按照1~4级赋分,总分48分,分值越高表示患者希望水平越高[5]。采用生活质量量表SF-36对患者生活质量进行评估,共包含生理功能(PF)、生理职能(RP)、躯体疼痛(BP)、活力(VT)、社会功能(SF)、情感职能(RE)、精神健康(MH)和总体健康(CH)8个维度,每个维度经换算后总分100分,分值越高表示患者生活质量越高[6]。对患者进行6 min步行试验和心脏彩超左心室射血分数(LVEF)检测,以6 min步行距离与LVEF评估患者心功能情况。

2 结果

2.1 2组HHI评分比较 干预前,2组HHI评分比较差异无统计学意义(P>0.05),干预后研究组HHI评分明显高于对照组(P<0.05)。见表2。

表2 2组HHI评分比较 分,

2.2 2组SF-36评分比较 干预前,2组SF-36各维度评分比较差异无统计学意义(P>0.05),干预后,研究组各项评分均高于对照组(P<0.05)。见表3。

表3 2组SF-36评分比较 分,

2.3 2组心功能指标水平比较 干预前,2组6 min步行距离、LVEF比较差异无统计学意义(P>0.05),干预后,研究组6 min步行距离长于对照组、LVEF高于对照组(P<0.05)。见表4。

表4 2组心功能比较

3 讨论

冠心病作为一种慢性疾病,其治疗是一个综合性、长期的过程,虽然介入治疗能够在很大程度上改善患者临床症状,但鉴于大部分患者对该病与临床治疗缺乏了解,造成患者对治疗及预后缺乏一定的信心,从而在一定程度上影响预后[7]。

本次研究中,经干预后,研究组HHI评分高于对照组(P<0.05),该结果提示,相较于常规护理,程序化护理在提升冠心病介入术患者希望水平上有明显优势。这主要是因为程序化护理中,干预前通过对患者进行全面评估,能够基于对患者疾病认知水平下,在不同阶段对患者开展针对性健康教育,有助于树立患者对治疗的信心,同时配合家庭与社会关怀,能够缓解其对疾病的不良情绪,以积极乐观的状态面对疾病[8]。在相关研究中指出[9],冠心病介入术患者其自我行为与希望水平呈正相关。而自我行为则在很大程度上影响患者生活质量与预后,本次研究中,干预后研究组SF-36评分高于对照组(P<0.05),表明程序化护理对改善冠心病患者介入治疗后生活质量有积极作用,这与既往研究[10,11]相似。分析这一方面与患者希望水平升高有关,而另一方面主要是程序化护理基于在掌握与明确患者饮食、生活等习惯基础上,强化对其饮食、用药以及运动方面的干预,有助于患者养成良好的饮食习惯和用药习惯,确保临床治疗效益得到最大发挥。相关研究指出,适度运动有助于降低冠心病风险,心脏康复干预有助于提高患者心功能[12,13]。为此,运动指导对预防冠心病患者介入治疗后危险因素有一定价值。本次研究结果中,干预后,研究组6 min步行距离长于对照组、LVEF高于对照组(P<0.05),提示程序化护理对促进冠心病患者介入术治疗后心脏功能进一步改善有积极意义,这与既往研究[14]相似。分析这可能与程序化护理通过规范化的临床护理与出院前后指导,能够从生理、心理方面为患者提供针对性的护理服务,在改善患者心理状态的基础上,优化治疗效果[15]。

综上所述,对冠心病患者介入术后应用程序化护理,能够在提升患者希望水平的基础上,促进其生活质量与心脏功能改善,应用价值较高。