魏晋南朝绘画美学思潮的主流问题

——与“玄学”说商议

2022-10-15李乘清华大学美术学院

李乘 | 清华大学美术学院

一、问题的提出

“玄学”说在美学和美术史研究中具有一定的普遍性,本文仅试举几例。

比如,在美学研究中:

宗白华《论〈世说新语〉和晋人的美》一文(原载《星期评论》第10期,1941年)中讲:“魏晋人生活上人格上的自然主义和个性主义,解脱了汉代儒教统治下的礼法束缚。”“晋人的美感和艺术观,就大体而言,是以老庄哲学的宇宙观为基础,富于简淡、玄远的意味,因而奠定了一千五百年来中国美感——尤以表现于山水画、山水诗的基本趋向。”“魏晋人则倾向于简约玄澹,超然绝俗的哲学的美。”

李泽厚《美的历程》一书提出:“社会变迁在意识形态和文化心理上的表现,是占据统治地位的两汉经学的崩溃。烦琐、迂腐、荒唐,既无学术效用又无理论价值的谶纬和经术,在时代动乱和农民革命的冲击下终于垮台。代之而兴的是门阀士族地主阶级的世界观和人生观。这是一种新的观念体系。”并指出,它们理论形态是魏晋玄学。他说:“玄学替代经学,本体论(内在实体的追求)取代了自然观(外在世界的探索)。”“不是外在的纷繁现象,而是内在的虚无本体,不是自然观(元气论),而是本体论,成为了哲学的首要课题。”

孙述圻《六朝思想史》:“玄学是六朝时期哲学思潮的主流。它是在统一的汉帝国崩解、两汉儒学衰颓以及士族门阀力量发展等历史前提下产生的。”

有学者曾经做过民意测验,结果显示强烈支持死刑的人超过了调查人数的60%,不到10%的人同意废除死刑。我们可以看出反对废除死刑仍然是满足人们朴素正义观念的重要工具。大众观念因其情绪性、易波动性以及模糊性成为死刑制度废除的最大障碍。

在美术史研究中:

王逊在《中国美术史》一书中提到:“魏晋玄学思想促成了文学和艺术的发展。例如促成了……人物画的新面貌。……最值得注意的是他(顾恺之)画了不少名士们的肖像,这就改变了汉代以宣扬礼教为主的风气,反映了观察人物的新的方法和艺术表现的新的目的,即离开礼教和政治而重视人物的言论、丰彩和才华。”

林树中在《六朝艺术》中提出:“整个六朝时期,统领绘画思潮及其品评标准的主要是占据统治地位的士族的清谈玄学及其对人物的品评标准。”“整个六朝的艺术形态是丰富多彩的。‘清谈玄学’成为这一时期的思潮的主流。”并在此基础上进一步指出:“‘秀骨清相’是指表现人物的形象清瘦秀丽,身材修长、腰细、苗条,反映人物内在的智慧、超脱,潇洒飘逸的气质和风度。它表现了南朝(长江流域特别是江南地区)人们的审美观。从文化学来考察,当是当时清谈玄学的流行和占统治地位的门阀士族审美观对艺术创作提出要求的结果。”

杨泓《中国汉唐考古学九讲》:“东晋时期,经学衰微,玄学兴起,随之崇尚自然、反抗名教,乃至避世颓废,放浪纵欲之风蔓延于士族文人之间。”

无论是“解脱了汉代儒教统治下的礼法束缚”“晋人的美感和艺术观……是以老庄哲学的宇宙观为基础”“两汉经学的崩溃”“玄学替代经学”,还是“改变了汉代以宣扬礼教为主的风气”“统领绘画思潮及其品评标准的主要是……玄学”“经学衰微,玄学兴起”,都指向玄学之风取代了儒学,主导了当时的审美观,是影响当时美术的主要思潮。并谈到一些重要的作品诸如《七贤与荣启期》拼镶砖画以及古代画论中“秀骨清像”的记述等是玄学影响的具体体现。

然而,放诸学术史,玄学是否是当时社会的主流思想,是否如同我们习惯性认为的那样,玄学主导了当时的美学、审美观和美术创作,值得反思,这些“约定俗成”观点是否准确或可再做商议,本文就此试做讨论。

二、从《隋书·经籍志》看魏晋南北朝时期的主流思想

魏晋南北朝时期,思想文化呈现多元化发展的趋势,玄学酝酿并发轫,道教建立,佛教流通。在各家思想争鸣的情形下,儒学本身也发生了一些变化,但在这一阶段仍然稳居主流地位,不仅没有衰败,而且继两汉之后得到了进一步的发展,这段时期在儒学史中是非常重要的时期。清代皮锡瑞在《经学历史》中提出的经学在魏晋时期“中衰”,更多是指经学内部基于今文经、古文经之争的演变,汉代专门之学亡,而郑学、王学兴,致使汉学传统中断,尤指今文经学中断,而非拿经学与其他学说比较。不加具体分析而笼统地认为魏晋南北朝是经学全面衰败的时代恐有不妥。吕思勉《两晋南北朝史》指出:“世皆称晋、南北朝,为佛、老盛行,儒学衰微之世,其实不然。”这种认识在学术史研究中已经被比较广泛地接受,然而到目前为止,其尚未被美术史研究所吸纳,这使得玄学思想的主导性影响成为了魏晋南朝美术史书写的大前提,以经学为代表的儒家思想的地位被低估或忽略,玄学的地位和对美术的影响则被放大。

备载魏晋南北朝学术史演变轨迹的总结性史志目录—《隋书·经籍志》为了解当时的学术史提供了最基本、最可信的依据。《隋书·经籍志》是继《汉书·艺文志》之后中国最早的、最完备的史志目录之一,概括总结了唐以前的学术史,备载魏晋南北朝及隋代著作,其中除了少量汉代及之前的古籍外,大部分为魏晋南北朝时的著作,是我们研究魏晋南朝学术思想的极重要的、权威的材料。对《隋书·经籍志》所载书籍做统计,使得各类著作数量多少和对比一目了然,从中可以看出当时的学术发展情况,进而说明当时的学术主流问题。

《隋书·经籍志》载录图书凡四部经传,三千一百二十七部,三万六千七百八卷,通记亡书,合四千一百九十一部,四万九千四百六十七卷。其中:六艺经纬六百二十七部,五千三百七十一卷,通记亡书,合九百五十部,七千二百九十卷;史部八百一十七部,一万三千二百六十四卷,通记亡书,合八百七十四部,一万六千五百五十八卷;子部八百五十三部,六千四百三十七卷;集部五百五十四部,六千六百二十二卷,通记亡书,合一千一百四十六部,一万三千三百九十卷。

六艺经纬中又包括:礼一百三十六部,一千六百二十二卷,通计亡书,二百一十一部,二千一百八十六卷;春秋九十七部,九百八十三卷,通计亡书,合一百三十部,一千一百九十二卷;论语七十三部,七百八十一卷,通计亡书,合一百一十六部,一千二十七卷;易六十九部,五百五十一卷,通计亡书,合九十四部,八百二十九卷。(后略)

子部中又包括:儒六十二部,五百三十卷,通计亡书,合六十七部,六百九卷;道七十八部,五百二十五卷。(后略)

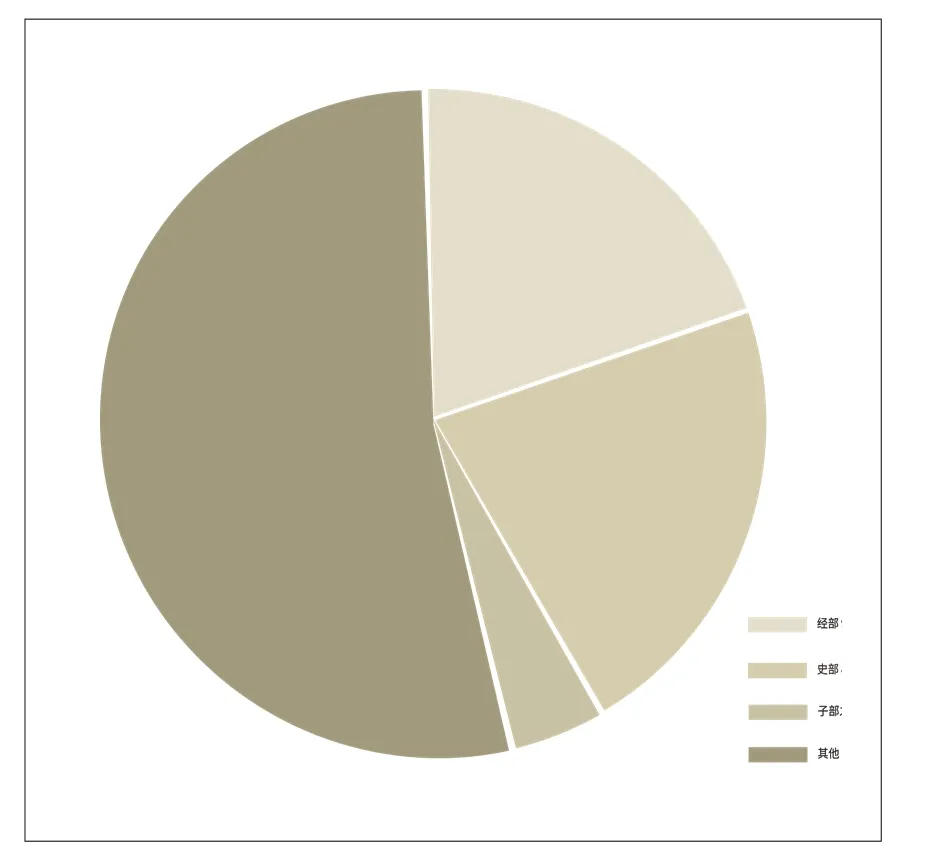

《隋志》经部著录书籍多达950部,比《汉志》六艺略著录经部书籍之134部多出6倍余。可见经学在魏晋南北朝时期研究成果颇丰,比汉代有很大的发展,经学在当时并没有衰败。而经学著作中,又数礼学最盛,可见当时并非“破除礼法”的时代。其中,易学虽与老、庄合称“三玄”,著作量却仍在春秋、论语之下。而史部,本就是春秋家之支流,因著作太多才独立出来。经部和史部以及子部中的儒家,合计1881部,24457卷,接近所载四部图书总量的一半。部数占比达约45%,卷数达49%。足见当时的学术风气绝不能以“玄学”和“破除礼法”来理解。

关于《隋志》所载书目的数据统计,勾勒出了当时各领域学术研究的概况,可以说明如下问题:

首先,从著作的数量来看儒学类的著作远超玄学类的著作,玄学的占比较经学少很多,著作数量更少的玄学,不应当是这个时代学术的主流,由此可见,这才是汉魏南朝的学术大势。

其次,魏晋南朝仍然是经学十分发达的时代。

《隋书·经籍志》所载经籍数量比(单位:部)

(1)魏晋南北朝时期经学的研究取得了丰富的成果和贡献,独有创辟,经学不仅没有衰落,而且在这四百年间取得了极大的发展和繁荣,而且礼学犹盛,破除礼法绝非当时的主流思想。钱穆《略论魏晋南北朝学术文化与当时门第之关系》列举并阐明了这一时期经学的突出成就:“《十三经注疏》乃中国经学一大集结,除唐玄宗《孝经》御注下,《易》魏王弼注,《论语》魏何晏集解,《左传》晋杜预集解,《穀梁》晋范宁注,《尔雅》晋郭璞注,《尚书》孔安国传,乃魏晋人伪托。《尚书》伪古文,亦出魏晋人编撰。当时又特创义疏新体……惜皆遗失,独梁皇侃《论语义疏》仅存。而唐初孔颖达等编《五经正义》,疏之部分,十九采自南北朝。此见当时人对经学贡献,不为不大。”并指出六朝人于经书之中最重《礼》学。杜云虹《隋书经籍志研究》:“从《汉志》与《隋志》著录的书籍可以看出,经学自汉至隋得到长足的发展,研究日益精深与繁复,以至于到了白首不能穷一经的地步,尤其是《易》《礼》《春秋》三经的发展迅速。”鲁迅曾举例论述“表面上毁坏礼教者,实则倒是承认礼教,太相信礼教”的观点,详见后文。这一时期经学的研究和著述与汉代相比发生了变化,有其特色之处,尽管就儒学自身纵向比较,存在不同,儒学内部存在今、古文经之争等争论,但与其他学术思想流派包括玄学相比,并没有被超越。儒学在此时期取得了很大的发展和丰硕的成果,对后世研究影响巨大,这已逐渐被当下学术史研究所认同,许多学者对此都做过论证,不再一一引述。

(2)由“春秋门”发展而来的史学大盛于魏晋南北朝时期。史部本是经学的一部分,从经学“春秋门”发展而来,因为著述量太大,才再单列一部为“史”部,正是《隋志》首次确立了经、史、子、集四部的目录学分类法。魏晋南北朝时期,人常将“经”“史”并称,并将之与“玄学”相对立。这一时期是中国历史上史学最盛的时期之一,其成就和贡献堪称伟硕。金毓黻《中国史学史》对这一时期史学研究在中国史学史中的地位和重要性做了论证和阐述:“今取《隋志》阅之,若斯之类,杂然并陈,骤数之不能终其物,是即史学盛于魏晋南北朝之明征。吾谓王官失守,而诸子之学以兴,史官失守,而乙部之书日盛,当此之时,笃学之士,竟以作史相尚,有日新月异之势,亦如诸子之在晚周,以异学争鸣,而结璀璨光华之果,研史之士可无述乎。”钱穆 :“史学,其发展,较之经学更为重要……中国史学发达,应始东汉晚期,至魏晋南北朝而大盛。不仅上驾两汉,抑且下凌隋唐。此下惟宋代差堪相拟,明清亦瞠乎其后。”此一时期作为儒学的分支的史学的发展成就及其在学术史中的重要性,是学界广泛认同的。

对《隋志》所载著述的统计可以说明,儒学在魏晋南北朝不仅没有衰败,而且得到了长足发展,是当时的学术主流,其地位不曾被玄学取代。既然玄学不是当时的主流思想,那么自然很难推断玄学是当时的美学和文艺思想的主流。

三、简述儒、玄关系,并从玄学兴起的历史背景和政治因素看玄学的风行

玄学和儒学的关系与玄学兴起的历史背景和政治因素,有助于我们回归历史语境,理解魏晋南朝时期玄学的风行,有必要在此略作梳理。

首先,玄学和儒学本就有交叉,所谓“三玄”本就包括儒学中的《易》,而不全都是道家的内容,玄学和儒学多有兼通。吕思勉在《两晋南北朝史》中指出:“世皆称晋、南北朝,为佛、老盛行,儒学衰微之世,其实不然。是时之言玄学者,率以《老》《易》并称,梁时,《庄》《老》《周易》,总谓三玄,见《颜氏家训·勉学篇》。即可知其兼通于儒,匪专于道。少后,佛家之说寖盛,儒、道二家,多兼治之,佛家亦多兼通儒、道之学。三家之学,实已渐趋混同。中国向来,宗教、哲学,与人伦日用之轨范,并不分张儒、释、道称为三教,并行不悖,正以其名虽异,其实则无大不同耳。”并且吕氏在后文中对当时史籍所载之“儒家之学”的所指进行了辩证分析,认为当时所称的“儒学”并没有涵盖儒学的全部内容,而是指儒学中“仍守其汉末以来,支离破碎之旧习”的一派,这一派的特点是:泥于文本,不敢言经世,以及谶纬之学。

其次,玄学的兴起与当时的历史、政治有很大的关系,并且随着政治环境的变化,倡导玄学的人的观点也随着政治立场发生着极大地变化。儒学和玄学在社会中的有着不同的作用,甚至代表了不同的政治立场。魏晋南朝朝代频繁更替,政治黑暗,士大夫为了自保和保全门第,皆不敢谈时事、政治、臧否人物,只能转而谈玄,使得玄学在士大夫间迅速风行。不过这一时段中国文化未脱离儒家文化的核心,那是因为大门第家学的传承。魏晋南朝时,尽管朝代频繁更替,但是大的门第却递嬗相承,高门贵族寻求独立于政治之外,将家族的传承置于首位。大门第之所以能历经四百年之大乱世,却不弊不衰的根本原因,在于儒家思想影响下形成的极其重视家族门第之保全、传承、兴旺、繁衍的观念,所以门第尤其注重儒家文化和家学尤其是儒学的传承,陈寅恪说:“士族者,……实以家学及礼法等标异于其他诸姓。”大门第的持续繁荣也保障了这一时期儒学的发展和繁盛。玄学则是在政治黑暗的乱世中应运而生,谈些虚无缥缈的内容是为了避祸自保而做出的选择,大门第在玄学思想这个避风港和“保护色”的保护下,以儒学传家。玄学和儒学对士大夫而言分别是“表”和“里”。鲁迅在《魏晋风度及文章与药及酒之关系》讲稿中说竹林七贤的阮籍之所以好饮酒大半是因为环境所迫,“其时司马氏已想篡位,而阮籍名声很大,所以他讲话就极难,只好多饮酒,少讲话,而且即使讲话讲错了,也可以借醉得到人的原谅。”他指出“魏晋时代,……表面上毁坏礼教者,实则倒是承认礼教,太相信礼教”,并列举了阮籍和嵇康两个实例。阮籍拒绝儿子加入竹林饮酒的行列,认为家中已有侄子阮咸在就够了,不同意儿子像自己一样,可见他不以自己的选择为然;嵇康在写给儿子的《家诫》中一条条告诉儿子要小心作人和人情世故,比如有人要你饮酒,即使不想喝也不要严词拒绝,要和和气气地端着杯子等,其态度与那个写下《绝交书》的嵇康完全判若两人。此外,陈寅恪讲稿《清谈误国》则认为:魏末晋初,士大夫在名教和玄学之间的选择,实际上是士大夫在曹魏和司马氏之间政治立场的选择的一种表现,在与司马氏政治立场不同的、主张自然的名士被司马氏杀死后,其他人选择了变节——拥护司马氏政权,改变立场的名士们为了自圆其说,刻意模糊了玄学的概念和边界及其于儒家的不同,并演变出了“老庄自然”与“周孔名教”相同之说。

综上,玄学与儒学本来就有交叉,玄学作为当时一种特有的、流行的学说,在魏晋南朝的短暂的兴盛有其政治上的客观原因,但当时的文化仍然未脱离以儒家文化为支柱和核心的传统。

四、从《历代名画记》著录画作题材看儒、玄思想对当时绘画的影响

今人研究魏晋南朝绘画史,因为年代久远可考实物画作甚少,多依托于古代画论的研究,唐代裴孝源撰《贞观公私画史》、张彦远撰《历代名画记》等画史著作对魏晋南朝的传世画作有详细著录。当时的思潮对绘画的影响,会在画作的题材上有所体现,诚如郭若虚《图画见闻志》之《叙图画名意》篇所云:“古之秘画珍图,名随意立”,对这些画作题材做分类分析和统计,可以反映当时影响绘画的主流思想为何。

晚唐张彦远所作画史《历代名画记》,是中国第一部按照正史纪传体体例和规范来书写的画史,内容详尽、完备,并且在每位画家的传记中,都著录了他能搜集到的画家传世作品。张彦远对前人如谢赫、姚最、李嗣真、裴孝源、彦悰、张怀瓘、窦蒙等人的画评、画录、画论、画史著述有深入的研究,并多有引用和采纳,可谓是对唐代及之前画史研究的集大成者,也是现存的关于魏晋南朝画史和画作的较早的、可信服的、最全面的资料。《历代名画记》中画作著录的部分是在对裴孝源《贞观公私画史》研究、考证、补充的基础上完成的,故本文采用《历代名画记》作为统计文献,一窥当时绘画题材的概貌。

《历代名画记》中载录魏、吴、蜀、晋、宋、南齐、梁、陈,画家总计108人,传世图轴总计431件。我们依据作品的题材,可简要地把它们分为儒学相关、玄学相关、以及非儒非玄及不确定三类,并对其数量做一粗略统计。书中壁画绝大多数为佛教内容,不计入。

其中儒学相关类,包括儒学代表人物、故事,儒家经史故实、经典观念,以及谶纬图像中的祥瑞等,作品如:《毛诗图》《列女图》《吴季札像》《孝子图》《孔子像》《十弟子图》《周礼图》《孝经图》《籍田图》《龙虎图》《孟母图》《狩河阳图》《汾阴蘸鼎图》等,此类题材绘画保守统计,约有67件。另有帝王诸侯像、名臣像等,这一类自汉代以来一脉相承的绘画题材,是记功、颂德、表行的“成教化,助人伦”的教化功能的载体,故划分在儒学题材一类,这类作品如:《司马宣王像》《魏二太子像》《宋孝武像》《宋明帝像》《孝武功臣》《豫章王像》《勋贤像》《泰始名臣图》等,约有46件,系仅将画作名称中有“名臣”“勋贤”“功臣”关键字的,可明确其教化功用的计入其中。其余的诸贤名臣单人像,如今仅凭画名难以判断,共39件,暂不计入。故儒学相关类共计约113件。

玄学相关类下,囊括了玄学代表人物故事、玄学经典文献以及道学和道教的相关内容等,作品如:《严君平像》《息徒兰圃图》《瀛洲神图》《东王公西王母图》《苏门先生像》《阮修像》《木雁图》《七贤图》《嵇中散诗图》《游仙翡翠图》《濠梁图》《招隐》《黄帝升仙图》等,共计约42件。

经过整理统计,从数量上看,儒学相关题材的绘画显然多于玄学相关题材的绘画,可见玄学思想对美术的影响有限,儒学对绘画的影响比玄学更大。而且,魏晋南北朝绘画很多题材是沿袭汉代的,在上文提到的帝王、功臣、诗经、列女等儒家经典题材之外,还有荆轲等历史人物故事,车马、宴饮等现实生活,以及鬼神、祥瑞、地理等题材,与汉代的绘画没有太大的区别。在此基础上,受玄学兴起和佛教思想传入的影响,图画的题材又得到进一步扩大和丰富。

五、结论

本文从《隋书·经籍志》和《历代名画记》等权威、基础文献入手,基于文献统计学的方法展开研究,得到一种不同以往的结论,认为玄学并非魏晋南朝时期影响绘画的主流思想。

首先,经过对《隋书·经籍志》所载书目的统计,从学术史的角度,我们看到儒学在魏晋南朝依然非常繁荣发达,是学术和思想的主流,占有主导地位。由汉至魏晋,我们没有看到学术思想的明显转向。魏晋南北朝时期,被誉为继先秦诸子百家争鸣之后,开创了又一个思想界百花齐放的局面,玄学是其中绚丽而独特的一朵,代表了魏晋之际的新学思潮,但其兴盛的时间较短,影响力也有限,并没有成为学术和思想的主流,更没有定于一尊。因此,我们便不能在玄学是主流学术风尚的前提下,推演魏晋南朝的美学和绘画史。其次,通过对《历代名画记》著录的魏晋南朝传世画作的分类统计,从画作题材的角度说明了玄学相关题材的画作明显少于儒学相关题材,玄学对绘画的影响有限,儒学对绘画的影响比玄学更大。笼统地认为玄学思想主导了魏晋南朝的绘画和审美观,或是一种历史误读。至于绘画中哪些变化是由于玄学的影响而产生,则有待进一步研究。

萌发于魏晋的玄学思想深刻影响并促进了绘画的发展,对此前人已多有论述,但尽管如此,在魏晋南朝时期,其对绘画的影响仍然不及儒学,我们不能把玄学的影响扩大为“替代了儒学”,成为影响美术创作的“主流思想”。钱穆云:“凡治史有两端:一曰求其‘异’,二曰求其‘同’。何谓求其异?凡某一时代之状态,有与其先、后时代突然不同者,此即所由划分一时代之‘特征’。……从两时代之划分,而看出历史之‘变’。”过去我们更加强调不同朝代各自独有的特征,进而突显出美术史的发展和变化,然而如果我们把注意力焦点从少数极具特性的和先锋性的个体上暂时移开,转而观照某时代的全部绘画,包括继承延续了前人传统的、不甚具有开创性的一部分,我们对这个时代绘画的认识或许会有所不同。

① 以上数据均来自《隋书·经籍志》,版本选用王承略、刘心明主编《二十五史艺文经籍志考补萃编.第13卷》,清华大学出版社,2013年1月第1版。