中美两国利率阈值的比较

——基于两区制门槛回归模型的实证分析

2022-10-14课题组

课题组

(中国人民银行天津分行 天津市 300040)

一、引言

2021 年,面对百年变局、世纪疫情和复杂的国际形势,我国国民经济持续稳定恢复,“十四五”实现良好开局,国内生产总值同比增长8.1%,两年平均增长5.1%。2022年以来,全球疫情明显反弹,国内消费复苏受扰,政府类投资增长放缓,经济恢复动能边际减弱。中央经济工作会议指出,我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力,外部环境更趋复杂严峻和不确定,要着力稳定宏观经济大盘,保持经济运行在合理区间。政府工作会议提出,2022 年国内生产总值预期增长5.5%左右,在全球主要经济体中处于较高水平。经济下行的自然思路就是降低利率,各方都有降低利率的预期,货币政策实施难度也提高,我国坚持实施正常的货币政策,更要前瞻性研判经济形势,把握好货币政策的力度和节奏,货币政策空间有多大,还剩多少空间,值得研判。

二、文献综述

过去我国利率调控机制不够完善,货币政策的中间目标是货币供应量,通过调控货币供应量决定同业拆借等短期市场利率,在向金融机构存贷款利率和资本市场利率传导的过程中发生断裂,故而通过直接管制存贷款利率进行调控,目前我国已经基本形成了市场化的利率形成和传导机制以及较为完整的市场化利率体系。央行行长易纲指出,我国利率政策传导主要通过货币政策工具调节银行体系流动性,持续释放短期政策利率调控信号,在利率走廊辅助下引导市场基准利率以政策利率为中枢运行,并通过银行体系传导至其他市场利率,形成了市场化的利率形成和传导机制,调节资金供求和资源配置,实现货币政策目标。

由于长期以来我国货币政策以货币供应量作为中间目标,货币政策的主要传导机制是信贷渠道,因此对于货币政策阈值的研究主要选择了货币供应量和通货膨胀率,而对利率水平的研究较少。王乾乾和王金波(2019)基于金融市场的信息不对称理论和信贷配给理论,对我国货币政策执行效果进行实证研究,得出结论:不同效应搭配下的货币政策执行效果存在非对称性,紧缩性的货币政策执行效果大约是扩张性货币政策效果的四倍,货币供应量在不同的货币政策执行区间存在显著阈值。王秉坤和郭辉铭(2016)研究结果表明,我国货币政策反应关系在高通胀和低通胀两个区制表现出明显的非线性和非对称性。

综上所述,当前对利率阈值的理论和实证研究文献较少,参考货币供应量和通货膨胀率的阈值研究方法,本文选择门槛回归模型进行实证分析,研究不同利率水平下实体经济增长的非对称效应。首先建立两区制的单门槛回归模型,通过门槛效应检验确定是否存在利率阈值,再对模型中是否存在第二个门槛值进行检验,确定利率阈值的唯一性。

三、中美两国的利率政策调控机制比较

(一)中国的利率政策调控框架

中国的利率体系主要包括公开市场操作(OMO)利率、中期借贷便利(MLF)利率、常备借贷便利(SLF)利率、贷款市场报价利率(LPR)、同业拆借利率、国债收益率、存款准备金利率和存贷款基准利率。

随着利率市场化改革的不断推进,我国已经基本形成了市场化的利率形成和传导机制,目前主要通过公开市场操作引导短期利率走势,形成了 “7 天逆回购利率→DR007→货币市场利率” 的利率传导机制。LPR 改革前贷款基准利率和市场利率“双轨并存”,贷款主要参考贷款基准利率定价,难以反映市场利率变化情况,利率传导不畅,实体经济对市场利率下降的感受不足。LPR改革后,利率传导机制得到有效疏通,利率调控机制也发生了重要改变,形成了“MLF利率→LPR→贷款利率”的利率传导机制。同时上海银行间同业拆借利率(Shibor)和国债收益率曲线等市场基准利率体系也正在逐步完善,包括信贷市场利率在内的各类金融市场产品的利率定价方式也发生了显著变化。

(二)美国的利率政策调控框架

美国的利率体系主要包括联邦基金利率、国债利率、再贴现利率、存贷款利率和证券市场利率,均由金融机构定期公布。在各种利率中,联邦基金利率是其他短期市场利率定价的基础,美国十年国债利率是其他长期市场利率定价的基础,其中长期利率=实际短期利率+预期通货膨胀率+风险溢价。

美联储主要通过公开市场操作、贴现政策、法定准备金三大货币政策工具进行利率调控,影响联邦基金利率和国债利率,联邦基金利率是美联储货币政策的操作目标。在公开市场操作中买入或卖出国债改变联邦基金市场上的货币资金供求关系,从而调控联邦基金利率,因为债券利率和价格成反比,所以买进债券会降低债券利率。另外,通过调整贴现窗口的贷款利率,可以产生“告示效应” 向社会公众传达货币政策意图,引导金融市场上资金借贷利率的变动,而法定准备金要求通过扩张或收缩货币供应量来影响市场利率。综上,美国利率传导机制为三大货币政策工具影响联邦基金利率,从而影响商业银行存贷款利率,同时引起货币市场等短期利率变动,短期市场利率变动通过各类金融市场产品传导给长期利率,从而波及整个金融市场,再通过改变金融资产价格引起投资消费变化,实现货币政策目标。

可以看出,中国的利率政策调控机制更加复杂,通过释放政策利率调控信号引导和调节市场基准利率,而美国直接通过三大货币政策工具对市场基准利率直接进行调节。中国的利率政策调控通过 “7 天逆回购利率→DR007→货币市场利率” 和 “MLF 利率→LPR→贷款利率”双轨并行,美国则通过联邦基金利率引起短期利率变动,再通过金融市场传导到长期利率。

四、基于两区制门槛回归模型的实证分析

(一)两区制门槛回归模型的理论框架

一国利率水平和实体经济增长通常存在区制效应,二者之间的关系难以用简单的线性模型来反映。Hansen(1996,2000)提出了门槛回归模型,用于研究变量之间的非对称关系。本文以某个利率水平作为单一门槛变量,建立一个两区制的门槛回归模型检验利率水平和实体经济增长的非对称关系,模型表示为:

Excel作为电子表格软件拥有强大的计算、分析功能。由于实测样本数据量很大,因此采用Excel 2007软件对这些数据进行统计、计算和分析,得出物种丰富度指数、物种多样性指数和物种均匀度指数等如下指标数据值(表1)。

当q≤γ 时,d(γ)=1,当q>γ 时,d(γ)=0,上述(3)式的参数随着不同区制的转换而改变。将(3)式转换为矩阵形式为:

其中Y 和e 为n×1 维向量,由y和e排列构成,X 和X为n×m 维矩阵,由x和x(γ)排列构成。回归参数为(θ,δ,γ),采用最小二乘法OLS 进行估计,残差平方和

(二)研究设计和变量选择

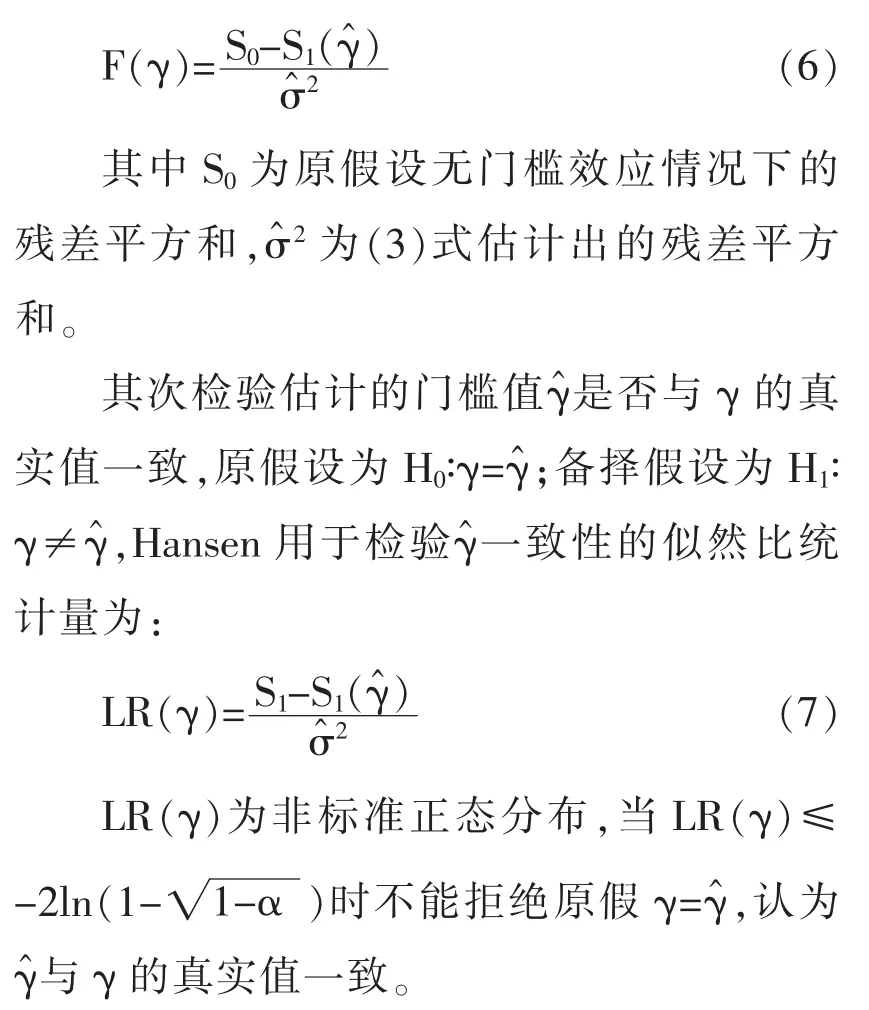

1.样本选择和数据来源。本文选取了中美两国2005 年1 月至2021 年12 月的月度数据分析各宏观经济指标对实体经济增长的影响,共计8 个变量,216 组观测值。中国的宏观经济数据包括工业增加值同比增长率、银行间同业拆借加权平均利率(7 天)、CPI 当月同比增长率、M2 同比增长率,美国宏观经济数据包括美国工业总体产出同比增长率、美国联邦基金利率、美国核心CPI当月同比增长率、美国M2 同比增长率。数据来源为国家统计局官网、中国货币网和WIND 数据库。其中代表中国利率水平变化的指标为银行间同业拆借加权平均利率(7天),代表美国利率水平变化的指标为美国联邦基金利率,二者同为同业拆借市场最主要的隔夜拆借利率,能够敏感反映银行之间资金的短缺情况,通过瞄准和调节同业拆借利率可以直接影响商业银行的资金成本,从而传递到工商企业,进而影响实体经济的发展。

2.变量选择和说明。被解释变量为反映实体经济增长的指标。工业增加值主要体现了工商企业生产活动的总成果,主要代表第二产业的增加值,工业增加值同比增长率相比于GDP 同比增长率等指标,更能代表实体经济的增长,将该指标作为模型的被解释变量。美国工业总体产出指数代表了美国实体经济的增长状况,将该指标进行季节调整,然后计算得到美国工业总体产出指数同比增长率,作为美国门槛回归模型的被解释变量。

本文将利率水平作为门槛变量,研究中美两国的利率水平是否存在门槛效应,当利率水平低于某个值以下,实体经济的发展呈现出非对称特征。如何选择反映利率水平的变量是问题的关键,对于美国而言,联邦基金利率和再贴现率都是由美联储宣布的,但是调控效果有高低快慢的差别,联邦基金利率也逐步取代再贴现率。美联储通过调节自己的拆借利率,直接影响商业银行间的资金成本,相比而言,再贴现率的调节较为被动,只能影响符合再贴现资格的商业银行,而且政策效果受到商业银行再贴现行为的影响,远不及调节联邦基金利率直接有效,因此应该选择联邦基金利率作为代表利率水平的变量。我国的利率调控方式与美国不同,利率体系中存在多个政策利率,目前形成了“MLF 利率→LPR→贷款利率”的利率传导机制,但是时间期限较短,不利于实证分析。考虑真实性、灵敏性、代表性和可比性,本文选取银行间同业拆借加权平均利率(7 天)对标美国联邦基金利率进行实证分析。

解释变量包括了对实体经济增长产生影响的主要宏观经济指标。对于中国的模型将反映利率水平的门槛变量也作为解释变量的一部分,另外考虑了价格影响(CPI 当月同比增长率)和数量型货币政策的影响(M2同比增长率)。同理,对于美国的模型选择了美国联邦基金利率、美国核心CPI 当月同比增长率和美国M2 同比增长率三个指标作为解释变量。

3.变量的描述性统计。表1 为模型变量的描述性统计,图1 为中美两国宏观经济指标的对比情况。从利率水平来看,中国的银行间同业拆借利率(7 天)平均水平为2.897%,最高为6.98%,最低为0.99%,美国联邦基金利率的平均水平为1.287%,最高为5.26%,最低为0.05%。相比较,中国的银行间同业拆借利率平均水平比美国联邦基金利率高1.61 个百分点,每月波动相对稳定,但是波动的极差更高。2021 年末,美国联邦基金利率为0.08%,已经进入低利率区间,处于历史低位,中国的银行间同业拆借利率为2.43%,也处于历史较低位置。从实体经济发展来看,中国的工业增加值同比增长率远远高于美国,实体经济增长更稳定,速度更快。从数量型货币政策来看,一般用广义货币M2 来观察数量型货币政策调控的效果,中国的M2 同比增长率平均为14.19%,高于美国,这与中国经济的高速发展有一定关系,可见过去17 年间中国的数量型货币政策调控力度较大,目前货币政策由总量向结构调整,数量型向价格型转变,M2 同比增长率已处于历史低位。美国从2020 年开始实行了量化宽松的货币政策,M2 供应量大幅增加,目前已经超过中国,中国则保持了稳健的货币政策,保持广义货币供应量M2 同名义经济增速基本匹配。从通货膨胀来看,美国CPI同比增长率低于中国,更稳定,但是2021 年有上升走势,已超过中国,处于历史高位,中国则保持稳定。

图1 中美两国宏观经济指标对比

表1 模型变量的描述性统计 单位:%

(三)模型实证结果分析

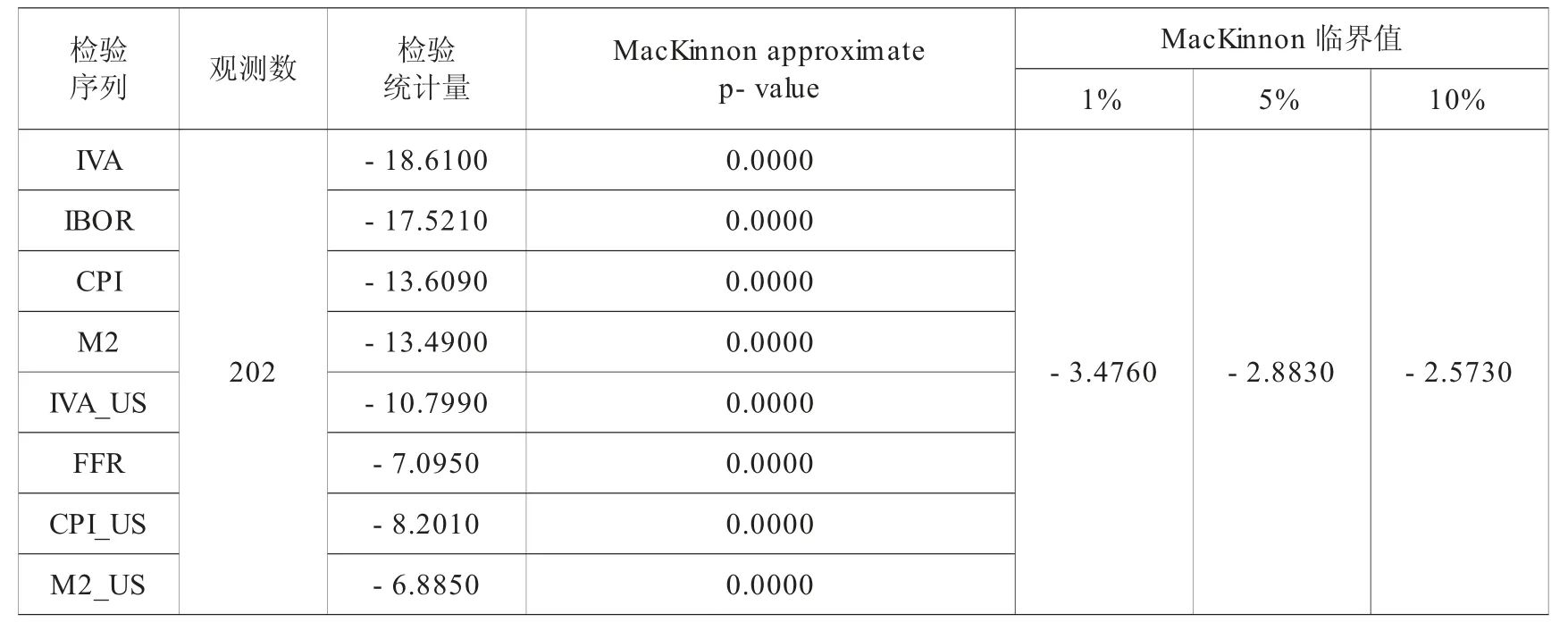

1.序列平稳性检验。对各序列进行平稳性检验,使用ADF 方法进行单位根检验,考察序列是否为稳态,结果如表2 所示,所有变量序列的Dickey-Fuller 检验结果都在1%的显著性水平下拒绝单位根假设,表明了各变量序列是平稳的,可以进行下一步实证分析。

表2 Dickey-Fuller 单位根检验

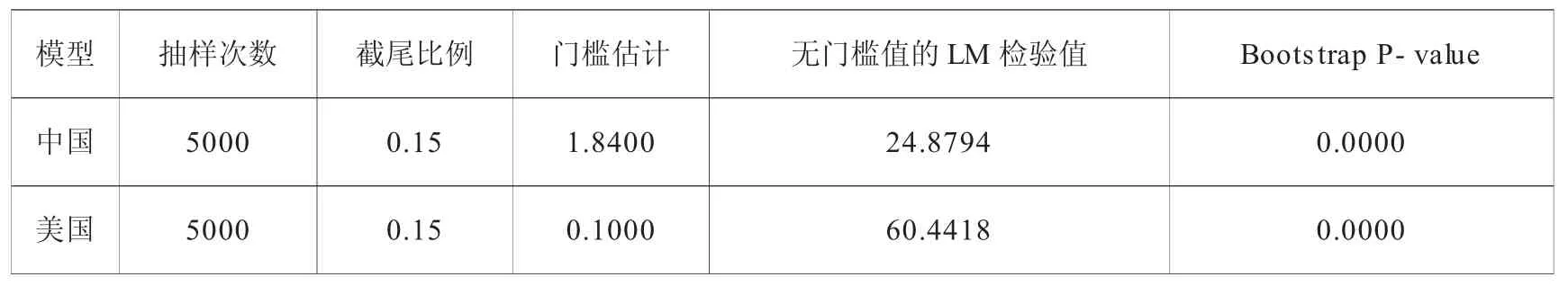

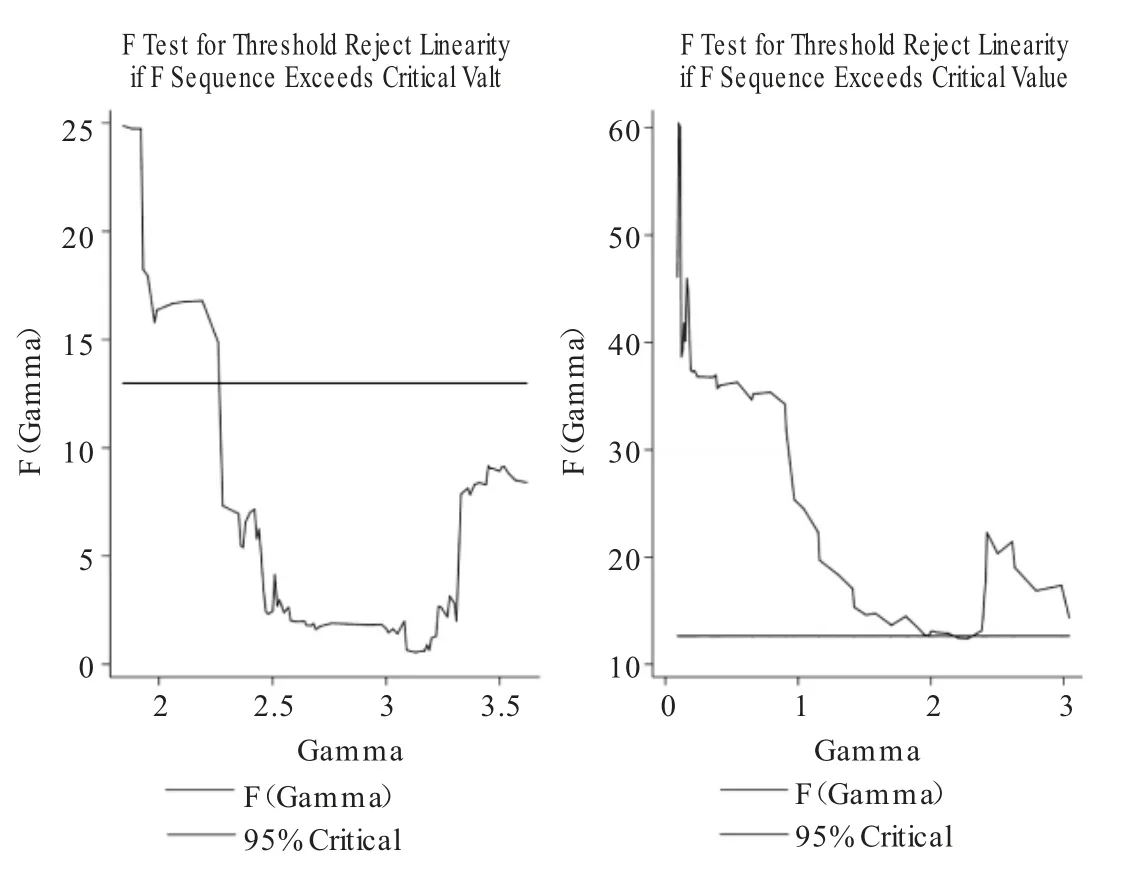

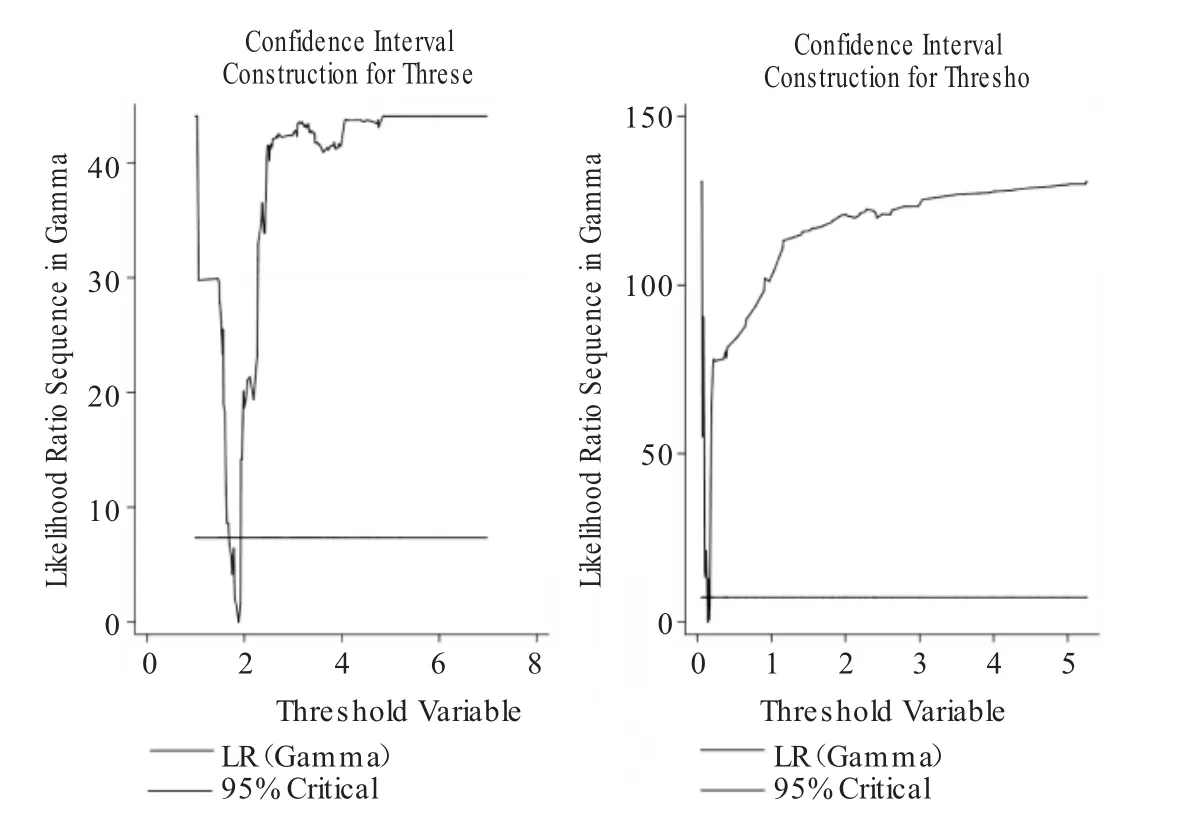

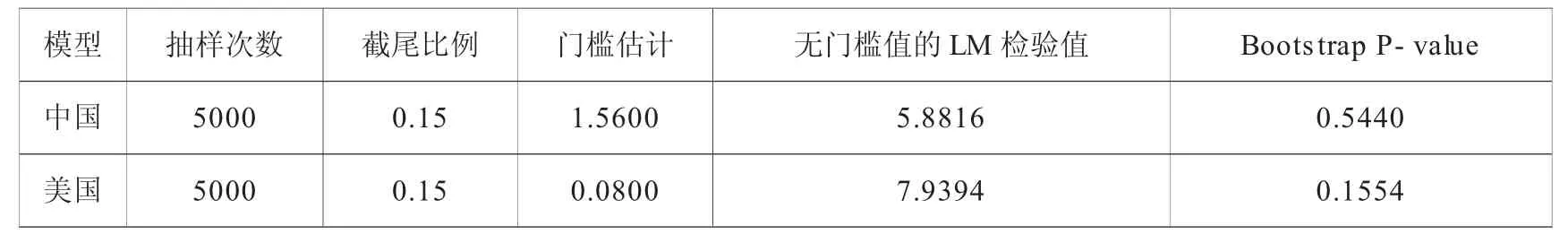

2.门槛效应检验。首先检验中美两国的门槛回归模型是否存在非线性的门槛效应,采用Hansen(1996,2000)的方法,使用LM检验统计量进行门槛效应的检验。LM 统计量是非标准分布,因此使用Bootstrap 方法计算P 值,结尾选择15%,抽样次数选择5000次,结果如表3 和图2 所示,两个模型都有较高的LM 检验值,图2 中的F(Gamma)线都超出了95%置信水平线,均在5%的显著性水平下拒绝了不存在门槛效应的原假设,说明存在门槛效应。

表3 中美两国模型的门槛效应检验

图2 中美两国模型门槛效应的LM 检验图

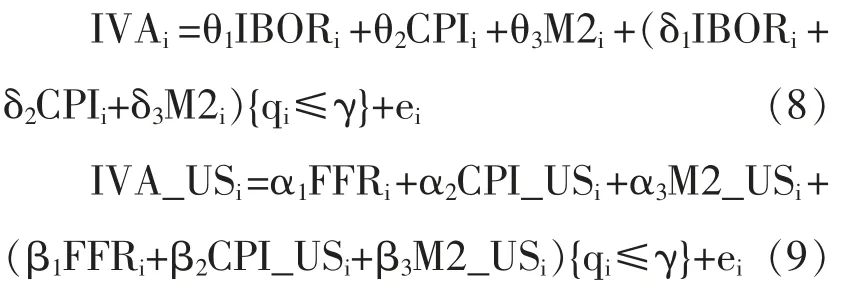

3.门槛回归结果分析。根据上述理论框架和变量选择,对中美两国实体经济增长分别建立二区制的门槛回归模型:

其中(8)式和(9)式分别为中国和美国的二区制门槛回归模型,使用Hansen 提出的thresholdreg 门限回归命令进行模型参数的估计,得到(8)式和(9)式的门槛值γ 分别为1.88 和0.14,因此得出中美两国利率水平的阈值分别为1.88%和0.14%,结果如表4所示。

表4 中美两国模型的门槛值估计

可见,美国的模型满足同方差假设,中国的模型存在异方差问题,因此汇报考虑异方差问题的White 稳健标准误,两国模型的回归结果如表5 和表6 所示,门槛估计值如图3 所示。

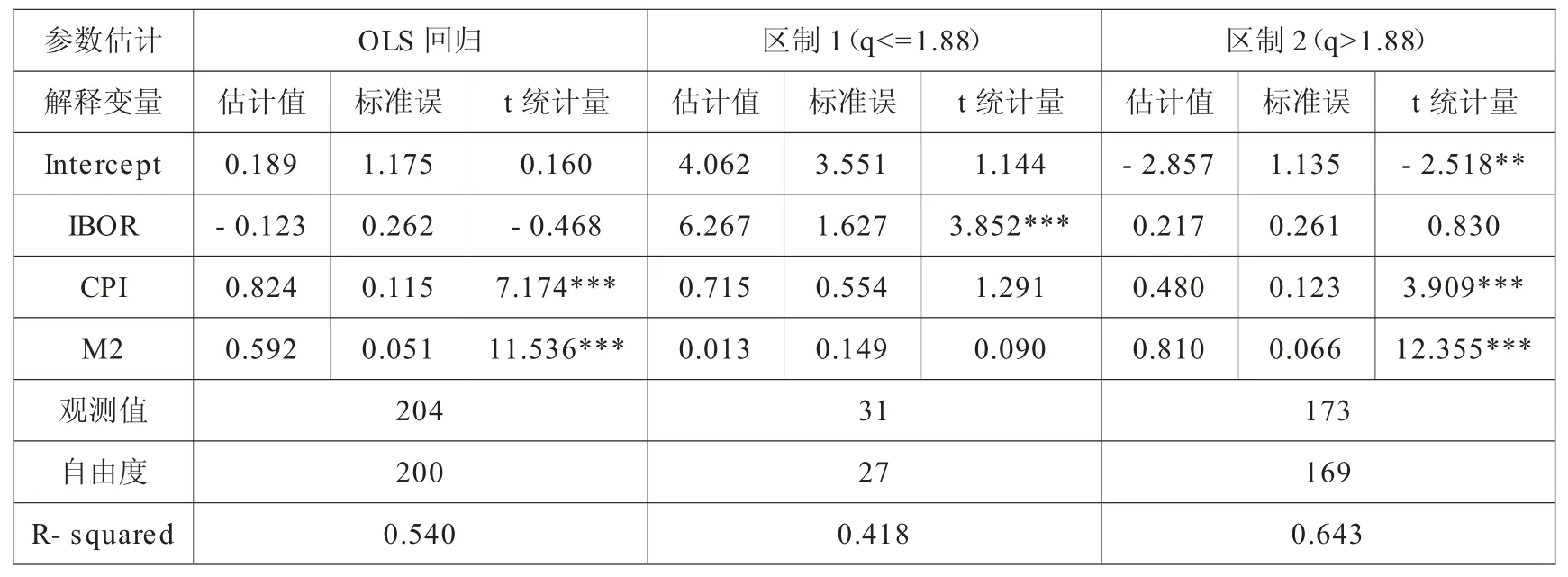

表5 中国二区制门槛回归模型的实证分析结果

表6 美国二区制门槛回归模型的实证分析结果

图3 中美两国二区制门槛回归模型的门槛估计值

模型分别使用了线性OLS 回归和非线性门槛回归进行实证分析和参数估计,OLS法对整个样本进行估计,CPI 和M2 均在1%的显著性水平下通过,并说明CPI 同比增长率和货币供应量M2 同比增长率会对工业增加值同比增长率产生显著的正向影响。非线性门槛回归模型依据门槛值,将样本一分为二,分别对高于门槛值和低于门槛值的样本进行估计,研究不同区制下的非对称效应,其中区制1 中包含31 个观测值,区制2 中包括173 个观测值。可以看出区制2 的拟合优度有所提高,CPI 和M2 两个变量均通过了显著性检验,对IVA 产生正向影响,代表了在高于利率阈值的环境下,一定的通货膨胀和适度的M2 增长会对实体经济增长产生积极效果,长期以来中国货币政策偏数量型调控,因此IBOR 系数并不显著。当利率水平降到1.88%以下时进入区制1,CPI 和M2 不再显著,对实体经济难以产生作用,当进入区制1 时往往代表着经济下行环境,此时会采取低利率政策进行调控,因此IBOR 变量开始显著且系数为正。我国货币政策目标是保持货币币值的稳定,并以此促进经济增长,往往通过下调中期借贷便利和公开市场逆回购操作的中标利率这两大政策利率来降低实体经济融资成本,进行宏观经济调控。

美国模型的OLS回归结果中CPI_US和M2_US两变量均在1%的水平上显著,代表美国的CPI同比增长率和货币供应量M2同比增长率会对工业总体产出增长率产生影响,但是模型拟合优度较差,而采用非线性门槛回归进行估计则大大提高了模型的拟合优度。两个区制进行对比,若利率水平高于门槛值处于区制2中,FFR的系数显著且为正,代表当经济出现下行时,可以采取降低利率的手段进行宏观经济调控,若利率水平低于阈值进入区制1,FFR系数不再显著,CPI系数显著且为正,表明美国已进入低利率区间,此时利率政策失效,只能转向数量调控,通常伴随着通胀风险。再看美国M2增长率的影响,两个区制中系数均显著且为负,代表经济下行时,通过M2货币增发来进行宏观调控,但是不同区制下调控的力度不同,区制1中系数绝对值较小,因此需要的货币增发量更大,约为区制2的5倍。也就是说区制2的数量型货币政策效果约为区制1的5倍,当经济下行时会通过降低利率刺激经济,当利率下行到0.14%以下时,利率政策失效,数量型货币政策效果减弱,需要大量的货币增发。美国目前的利率政策空间有限,往往选择增发货币的方式刺激经济,借助美元的独特地位可以向他国转嫁通胀风险。

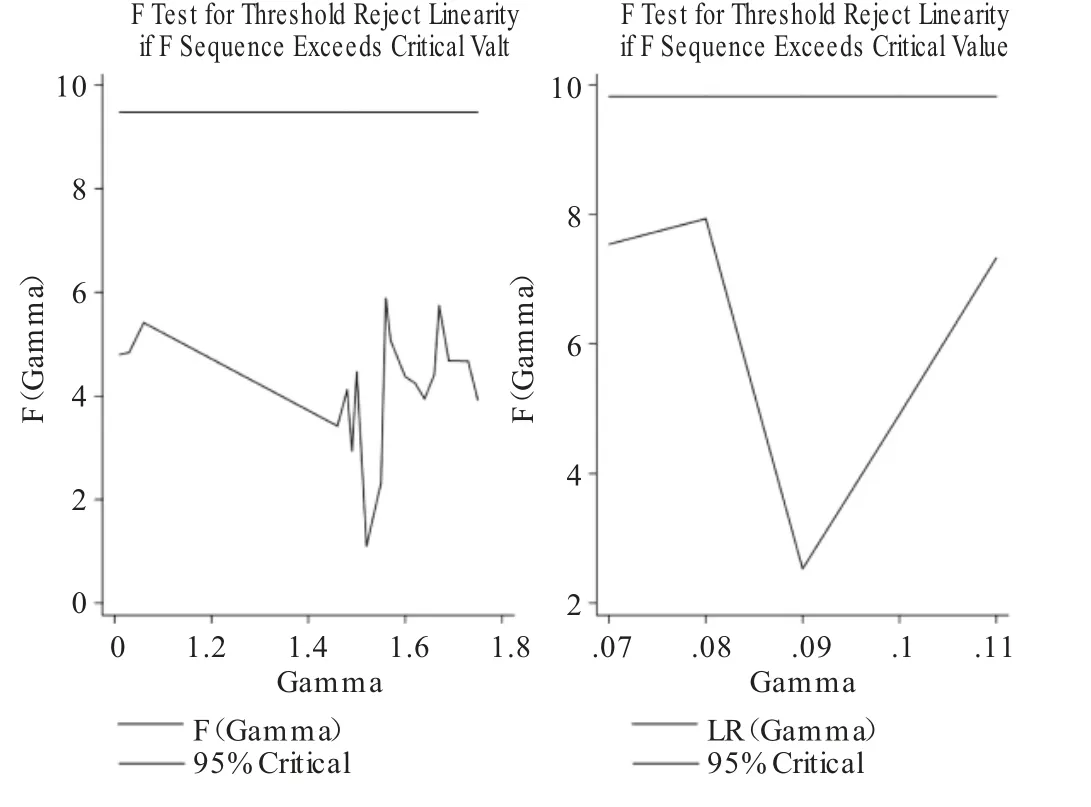

4.第二门槛值的估计和检验。通过实证分析,得到了中美两国门槛回归模型的利率门槛值,下面再检验两个模型中是否存在第二个门槛值。首先将门槛值以上的样本删除,然后使用剩余样本重新进行门槛效应检验,两个模型的Bootstrap P-Value 均大于0.10,且具有较小的LM 检验值,图4 中的F(Gamma)线都在95%置信水平线以下,因此不能拒绝不存在第二门槛值的原假设,说明无第二门槛值,检验结果如表7 和图4 所示。

表7 中美两国模型第二门槛值的检验

图4 中美两国模型第二门槛值的LM 检验图

五、本文的结论及政策建议

(一)本文的结论

1.中美两国的利率调控机制存在差异。中美两国均为市场化的利率形成和传导机制,但是市场化程度和传导机制存在一定差异。中国已经形成了 “7 天逆回购利率→DR007→货币市场利率” 和 “MLF 利率→LPR→贷款利率”的利率传导机制,美国主要通过货币政策工具影响联邦基金利率等短期利率变动,再通过各类金融市场产品传导给长期利率,影响整个金融市场利率,实现货币政策目标。

2.不同利率水平下实体经济的增长存在非对称效应。通过建立二区制的门槛回归模型对中美两国的利率阈值进行估计得出,中美两国实体经济的增长存在显著的利率阈值效应,且存在唯一的阈值。中国银行间同业拆借利率(7 天)的阈值为1.88%,美国联邦基金利率的阈值为0.14%。在高于利率阈值的环境下,货币政策效果较好,随着利率下行,货币政策效果将会减弱。

3.中美两国的利率政策空间存在差异。表1 可以看出,2021 年末中国的银行间同业拆借利率(7 天)为2.43%,高于阈值水平0.55个百分点;美国的联邦基金利率为0.08%,低于阈值水平0.06 个百分点。中国一直实施正常的货币政策,不搞量化宽松,利率政策仍然存在空间,可以通过降低政策利率进行宏观调控。比较而言,美国的联邦基金利率已处于极低水平,利率政策空间不足,价格调控失效,对实体经济不再产生作用,进而转向数量型调控,实施量化宽松的货币政策,数量型货币政策的效果也大大减弱。

(二)相关政策建议

1.进一步深化利率市场化改革,着力培育成熟完善的金融市场体系。我国已经基本形成了市场化的利率形成和传导机制以及较为完整的市场化利率体系,而拥有成熟完善的金融市场体系能够大大提高货币政策传导的效率。货币市场对于货币政策的传导尤为重要,债券回购利率和同业拆借利率是货币市场主要监控的利率。央行通过使用货币政策工具进行调节,释放政策利率调控信号进行政策传导,其他各类金融市场通过市场利率来调节资金供求和进行资源配置,从而实现货币政策目标。因此要加快各类市场基础性建设,提高市场信息透明度和运行效率,解决各类市场分割问题,逐步培育成熟完善的金融市场体系,使政策利率更有效的传导。

2.进一步拓宽利率政策调控机制,加强对银行间同业拆借利率的调控。在我国利率体系中,主要通过公开市场操作7 天逆回购利率作为央行短期政策利率和MLF 利率作为央行中期政策利率,进而传导至DR007 和LPR 等市场基准利率。银行间同业拆借利率是发达金融市场上最核心的利率,中国的银行间同业拆借利率也正在逐步完善和成熟,央行目前把同业拆借利率的变动作为把握宏观金融动向,调整和实施货币政策的指示器。可考虑在“MLF 利率-LPR-贷款利率”和“7 天逆回购利率-DR007-货币市场利率”基础上,进一步疏通和拓宽利率传导机制,加强央行对银行间同业拆借利率的有效控制,提高利率政策效果,实现对市场利率的精准调控。

3.进一步畅通货币政策传导机制,珍惜和合理利用货币政策空间。疫情发生以来我国坚持实施正常的货币政策,是全球少数没有量化宽松、没有零利率、没有负利率的国家,要尽量延长使用正常的货币政策。在经济下行的背景下,各方有降利率的预期,但是流动性易放难收,货币政策存在阈值,达到阈值后货币政策效果将会减弱,货币政策空间不能被随意挥霍。全球量化宽松和负利率政策的负面效应已经显现,应该吸取发达国家片面依赖量化宽松货币政策的教训,珍惜货币政策空间,畅通货币政策传导机制。

4.进一步强化货币政策跨周期调节,与财政政策和其他结构性改革协同发力。2021年货币政策体现了灵活精准、合理适度的要求,前瞻性、稳定性、针对性、有效性、自主性进一步提升。我国仍有充足的货币政策空间,但是要把握好节奏,加大跨周期调节力度,货币政策或从供需两端,流动性、资本和利率三个目标多管齐下,加强与财政政策和其他结构性改革的协同,多措并举形成合力,处理好地方政府隐性债务、房地产企业高杠杆等金融风险,熨平经济运行中过度的周期性波动,降低由此积累的系统性风险,顶住经济下行压力,稳定宏观经济大盘,为保持经济运行在合理区间营造适宜的货币金融环境。