局外生存:“有志从教”的非师范生缘何迷失

——基于群体叙事研究

2022-10-13贺婷

贺婷

(南京师范大学教师教育学院 江苏 南京 710062)

1 问题的提出

“教师资格证”是“墙外”非师范生成为教师的唯一“入场券”,其可“训练性”忽视了非师范生的基本教育素养,其“假性教育教学能力”引起了研究者的关注。相比于师范类教师,既缺乏教育教学所需的理论知识,又缺少见习或实习等实践经验的非师范类教师体现出胜任力不足的问题;非师范教师虽然为教师队伍增添了新气息,但加入初期便会出现种种问题,最直观的即职业道德教育的缺失;还有研究者指出教育行政部门和学校对非师范类教师这一群体缺乏足够的重视,在教育教学工作中遇到困难无法排解,影响教学效能感,造成职业认同感下降,甚至丧失。上述关于非师范生的研究反映出非师范专业出身踏入教育行业的老师是一个尚待被认可、被质疑、被贬损的群体。

随着各地差异化的教师招录举措、师范专业的保护政策陆续出台,非师范生进入优质教师岗位的竞争力下降。一时间,“非师范生的师范之路为何如此艰难?”“扎心一问,非师范生真的能当老师吗?”等问题因其高浏览量位列知乎热门问答。他们在“为从教做准备”的过程中跌跌撞撞,出现“前途不明朗,何去何从”的困惑,以及“该不该坚定从教初心”的迷茫。需要说明的是,“有志从教”的非师范生尚未获得“真正的教师身份”,所遭遇的迷失不单是身份认同问题,还触及个人经历、理想信念、情感向往,甚至关涉“赋予生命的方式”。

可以说,“有志从教”的非师范生是教师教育场域的“局外人”,从这个群体的生存境遇,我们可以真切触碰到当前教师教育变革跳动的脉搏。基于此,本文着重考察在教师教育改革背景下作为“局外人”的非师范生缘何迷失以及如何迷失。

2 研究设计

2.1 研究方法

以往关于非师范生的研究方法主要是以思辨、经验为主的定性研究或者以收集问卷,分析数据为主的定量研究,缺乏对非师范生从教背后曲折生动的故事深入细致地探究。非师范生是在教师就业市场相对弱势的群体,是与师范生进行差异对比中有待专业提升的非师范类教师。“有志从教”的非师范生是被边缘化的群体,他们渴望能发出内心的声音。“叙事探究是理解经验的一种方法”,能够唤醒当事人的内在力量。由于“有志从教”的非师范生群体内部异质性较大,我们收集了四个情况各异的故事,在动态中探究其迷失的原因,以管窥非师范生群体“为从教做准备”过程中遭遇的迷茫和困境。

2.2 叙事群体选择

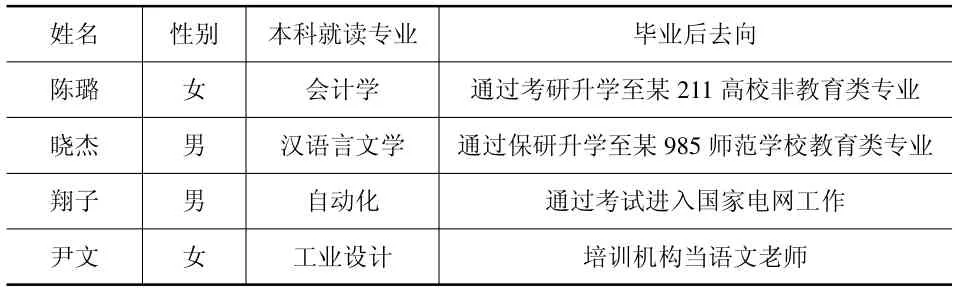

教师教育领域诸多冲突在师范院校有较为集中的体现,故本研究从某211 师范学校选取叙事研究对象。四位均为在读本科生(文中均为化名),叙事者分别讲述了在本科就读期间“为从教做准备”经历的故事。他们就读期间正值我国新一轮教师教育改革期,经历了自上而下的教师教育政策、一系列学校相应改革的实际举措,在现实与理想的拉扯下作出个人选择。个人详细情况见表1。

表1 叙事者的个人情况

2.3 研究视角

本文使用“局外生存”一词受启发于英国学者科林 威尔逊的《局外生存》(The outsides)一书。相比为场域所接纳的局内生存,局外生存更多表达一种既在场又不在场的复杂矛盾的生存境遇。本文借此概念“凝缩”地表达“有志从教”非师范生的生存样态。

局外生存的第一件事是认识自我,重新获得自我是局外生存者所面临和亟待解决的困境。由此,本研究将“自我认同”问题作为溯源教师教育场域“局外人”——非师范生缘何迷失的切入口。根据吉登斯(Giddens,A.)的现代性自我认同理论(Modernity Self-identification Theory),自我认同是指个人在自我发展过程中形成的对自身以及对自身同周围世界关系的独特感觉,包含在某一时期,个体对社会生活、身心状态、职业发展等所进行的自我定位和深度解读。吉登斯指出促进现代性自我认同的核心要素是实现理想自我,即实现“个体化”的发展。它包裹着个体拥有的希望、认知和兴趣……没有这样的范围或框架,我们将遭受“认同危机”。

3 回溯“为从教做准备”的故事

教师教育职前培养模式由封闭逐渐转向开放与多元,“从教”路径亦变得多样而又曲折。叙事者分别讲述了各自“为从教做准备”历经的故事。

3.1 从梦想到以为的“梦想成真”

3.1.1 大学前阶段的专业抉择

在父母建议下,翔子在填报志愿时选择了自动化专业。但出于幼时对教育事业的热爱,翔子在一所师范大学就读“尴尬”的非师范专业。

“十年前第一次登上了三尺讲台,那是第一次幸运地成为“小老师”为大家授课释疑,“教师梦”开始萌发,后续由于沉重的学业任务而被搁置一旁。当我在高考填报志愿想再度拾起儿时的梦想时,开始与现实发生碰撞:母亲说男孩还是要学一门硬技术;又得知非师范专业学生亦可以通过考取教师资格证从教。”

3.1.2 师范大学生活初体验

翔子开始适应大学生活,按部就班根据既定的专业培养方案学习,直到一次参加校外实习,更加坚定要成为一名人民教师。大一下学期尝试转为师范生,由于条件苛刻未果。

一次偶然机会参加了社区公益活动,以志愿者的身份再度登上小小讲台,教小朋友算术题,燃起了被压抑的教师梦。庆幸自己所处的师范大学有转师范专业的机会,但由于所在院系分配的名额极少,在激烈竞争中不幸落败。

3.2 “师范梦想”与现实的鸿沟

迷失之一:晓杰渴望从这里接受到最专业、最系统的教师技能培养,然而现实总是事与愿违。其所在的学校没有专门面向非师范生的教师教育课程,仅能旁听。

“尽我所能和教务老师打好关系、软磨硬泡,希望能让我选课,即便如此也很难同意,因为要照顾转专业的同学和班里人数,大多数课程选课有限制条件,旁听整体感受战战兢兢。”

迷失之二:晓杰积极参与教师有关的活动,却始终融入不进正式的“师范文化圈”中。他困惑于师范生和非师范生(即便他一直朝着专业师范生的方向发展)的区隔究竟是什么。

尽可能参与一些与师范生教学相关的活动,如赛课赛教、支教、微格教学训练、兼职教学等,尽最大可能提升个人的教育教学能力,毕竟是师范生的异类,总是在“边缘打转”。再加之一些活动根本不面向非师范生开放,主要靠自己关注师范相关的活动,主动争取。毕竟和未来的同行们、志同道合的同学们在一起才会感到温暖、有归属感……

迷失之三:师范类专业的学科知识类课程与教育类课程分属两套不同的选课系统,其中学科专业课未彰显师范性,与汉语言文学的专业课相差无几。

晓杰在研读师范专业的《培养方案》后发现,教师教育课程(教育学/心理学/教学技能……)设置在教师教育学院;学科专业课又在对应的学院选修基础课程,且与培养自己的专业课没有区别。

3.3 视师范生为竞争对手,还是另谋出路?

尹文在大三把报考教师资格证提上日程,在本专业课程学习之余,要花大量时间备考,竭尽全力兼顾两个完全不相容的专业知识。一度想放弃的她终于成功考取。

一方面担心自己没有长期浸泡在师范的氛围之中,仅凭自主选修的教师教育课程,能有实力拿到教资吗?除了教育类知识,还得自学恶补学科专业知识;另一方面不能耽误本专业的学习,学业任务并不轻松,这二者的冲突被有限的时间精力挤压到最大化。

陈璐以为“师范大学”相较于“综合大学”会有更好的教师教育资源和环境,事实上教师教育机构实体化带来的是制度层面上的封闭。

“就像教资辅导、教育实习,我也很想跟着教师院同行们一起去,但非师范生的身份是绝对不会被接纳允许的……还听到老师介绍卓越教师的项目,这正是自己的梦想方向,这种种一切都因为非师范生的身份变得遥远……近期国务院下发的教师教育文件会进一步加强师范大学师范专业建设,我想到如果是学师范专业可能会更有优势,是被政策所鼓励的等等。”

是坚持“教师梦”还是继续本专业发展是陈璐在大四不得不做的抉择,尽管她为兼顾二者已付出三年努力。各方现实因素考量之下,陈璐最终选择妥协,通过保研继续在本专业深造。

“在获得保研资格后,我进一步思考如果保/考研去哪里,是选教育专业还是会计专业?如果选择前者,还要考虑到教师招录“专业对口”的要求,除了具备教育教学知识,还要有学科方向……为了万无一失的成功保研,肯定需要花大量精力自学。相比之下,本专业保研难度更小,失败风险更低。”

4 局外生存的内在体验

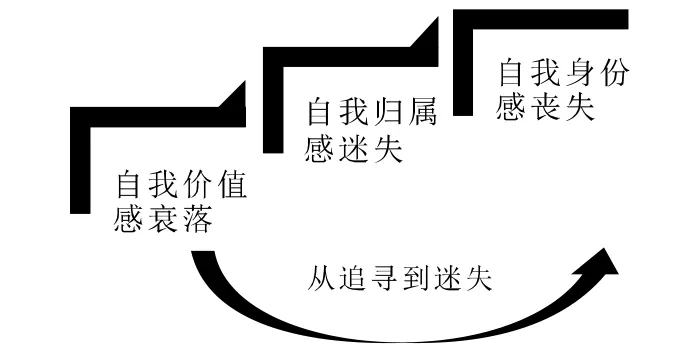

根据叙事者的故事,本文从自我价值感的衰落、自我归属感的迷失、自我身份感的丧失三个层次探询“有志从教”的非师范生局外生存的内在体验。

4.1 自我价值感的衰落

翔子乐观认为非师范生从教是被认可的,今后仍可通过考研和考教师资格证圆梦,便听从父母建议未选师范专业。在大一时他的教师梦再次被引燃,却在“条件苛刻”的转师范专业考试中落败,陷入“我适不适合当教师”的自我怀疑。选择的多样性导致其自我的内在分裂,只能沉湎于自我利益的追求,进而失去意义关切的向度,自我价值感、意义感无法得到满足,翔子此后便与师范方向呈错位式发展,无缘教师这一职业。

4.2 自我归属感迷失

由于师范大学综合化转型、教师教育专业实体化导致其文化环境封闭与缺失,孤军奋战的晓杰感受到师范与非师范之间的疏离与隔阂,自我归属感甚是缺乏。吊诡的是“师”和“非师”二者有如此强烈之分,但在具体的课程设置上除了师范专业增设了教师教育类课程以外,两者并没有明显的实质性区别,学科专业课并未彰显师范性,实际当中的学科胜任力不啻语言文学功底,晓杰难以将自我纳入与教师密切关联的现象或事物当中。

4.3 自我身份感丧失

尹文经过辛苦付出成功考取教师资格证,可大部分地方教师事业编制和特岗的招考都是有专业限制的,这对于没有学科方向的她无疑是雪上加霜,对教师这条路越来越迷茫。而陈璐则在大四抉择读研方向时,认为自己缺乏系统学习,无法与师范生抗衡,不敢贸然跨专业,为了确保来之不易的保研机会万无一失,选择本专业继续深造。教师角色的期待与现实条件发生冲突,使得她们无法嵌入到教师身份当中。她们的教师身份感逐渐消退,不得不在辗转腾挪中适应变化,在不断妥协中寻找一条利益相对最大化的出路。

叙事者内心的微妙变化反映出他们从教师身份的追寻到迷失,据此绘制了局外生存的内在体验图(见图1)。

图1 局外生存的内在体验

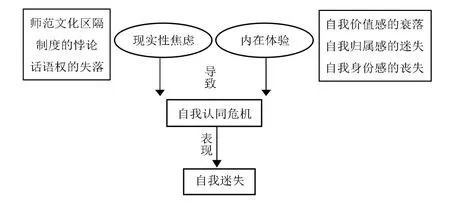

5 在场又不在场:现实性焦虑

从教是一个“根据自身利益和外部环境的综合考虑中做出认同方式的选择过程。”非师范生“在场”又“不在场”的处境导致了从教前景的不确定性,给非师范生带来了现实性焦虑。

5.1 制度的悖论

根据吉登斯的结构化理论(Structuration Theory):社会结构与主体的能动作用之间有着内在联系,同时具有制约性和使动性。总体而言,我国的教师教育政策是在专业化与去专业化之间摇摆不定。一方面,为师资缺乏地区实现教师“数量性匹配”以及吸纳优秀人才从教,开放“国考”将非师范生纳入教师队伍。另一方面,出台相关的法律制度对入口严格把关,推进教师专业化。处于边缘却“热心从教”的非师范生可能与从教动机不正、能力不足的人一同被剔除。如此便不难理解为何尹文以非师范生身份进行教资备考压力重重、陈璐不敢贸然尝试跨考。

5.2 师范文化的区隔

师范院校的教师教育资源最为集中,师范氛围最为浓厚,高师院校重“师”轻“非”的传统观念也普遍存在。对师范资源封闭性保护的思维习惯在无形之中制造了师范生与非师范生的区隔,再加上高师院校内部的治理机制无法真正突破专业实体化在院系之间造成的利益壁垒。那些占据中心的师范生“确立”了对资源的控制权,维持自身与那些处于边缘区域的非师范生分化。在这种强烈落差感的驱使下,非师范生群体不断与师范生群体进行群际比较,形成一些刻板印象,不自觉地夸大群集之间的差异性。

5.3 话语权的失落

“话语是场域中的象征性权力”,教师教育政策赋予非师范从教的合法性,陈璐满怀热情,为从教做准备,又由于配套话语的缺位,她无法得到系统提升教学素养的机会、规划清晰的发展道路,还不得不面对专业能力不高、教育理念缺失等外界质疑。在教师教育政策话语中,非师范生被化约为一个抽象干瘪的符号,成为公共框架的附庸,主体性经验被剥夺。他们在各大社交网络上对“专业发展无门路、求职环境不友好”的无奈控诉,“要么是拔尖的人才,要么是师范生”的标签化表达却被漠视、被遗忘,很难找到真正属于自己的表达空间。

“有志从教”非师范生的“教师梦”在制度与自我、内部与外部的不适中破灭,被现实性焦虑所笼罩。基于上述分析,本研究绘制了“有志从教”的非师范生迷失的产生机制图,如图2 所示。

图2 “有志从教”的非师范生迷失的产生机制图

6 结论与展望

首先,“‘危机’一词不仅仅作为断裂,或多或少更是一种持续的事态。”它会“破坏”稳定的生存状态和生存方式,同时也会唤起自我意识的觉醒。作为“局外人”的非师范生往往是对教师教育场域变化反应最灵敏的那批人,他们会第一时间采取行动。其次,在危机之后“个体依据个人经历反思性地理解自我”。当那些隐匿于非师范生头脑中“不言而喻”“不自知”的个人经历在“为从教做准备”的行动中外显,并与现实情境发生矛盾时,他们开始反观自身与教师职业的匹配程度,再度选择放弃从教之路抑或是继续前行,将个人理想与体制现实相适应。最后,间断、转变、危机是“进化中的自我”的标志,在场又不在场的不稳定性、模糊感恰恰触及自我的存在。当“有志从教”的非师范生对自我看得更深,不再怀疑时,便不再迷失。

本文将制度背景与个体的主观现实有机结合,刻画当前非师范生“局外生存”的整体样貌。首先,在研究对象上,四位叙事者都是师范院校背景,热心从教,难以扩展到整个“有志从教”的非师范生群体;其次,本研究仅从自我认同危机的视角分析,研究结论存在理论偏见的风险,其他因素可能被隐匿于自我认同分析框架之外;最后,非师范生群体从教之路充满多种可能性,还有许多尚未囊括在内的情形有待进一步考察。